Моё счастливое детство

Утром прочитал пост про девочку, которой на фразу "мам, хочу молока" родительница отвечала "Хрен сломался у быка!". А потом выяснилось, что у девочки в "детстве" не было даже велосипеда. И нахлынули воспоминания.

Моё счастливое детство прошло в 70-80-е годы прошлого столетия, в БССР. И велосипедов, в отличие от ТСа, у меня было много: сначала трёхколёсных, а когда подрос, двухколёсных. Было несколько орлёнков. Если кто не знает что такое орлёнок, это средние по размеру между трёхколёсными и взросликами:

Было и пару взросликов. До взрослика надо было подрасти, чтобы дотягиваться ногами до педалей:

Куда же они все делись? - совершенно резонный вопрос зададите вы. Ведь человеку, по идее, должно хватать в жизни сначала маленького трёхколёсного, потом, по мере взросления, орлёнка и взрослика. Куда же делись те несколько орлят? Расход велосипедов 1-2 за сезон объяснялся очень просто: я оставлял их то у подъезда, то у магазина без замка и присмотра, а возвращаясь, с удивлением обнаруживал пропажу. И так несколько раз. "Нельзя быть таким доверчивым и верить в людскую честность" - как бы намекала мне вселенная. Но я упрямо продолжал наступать на одни и те же грабли. Но что самое интересное, родители так никогда и не наказали меня за это, извините за определение, распи&#$&&во. А мама говорила:"не было б больше беды". Она - педагог, папа - токарь на заводе. Совокупный доход семьи - меньше трёхсот рублей в месяц.

Вспомнилось много чего, но это уже совсем другая история.

Ответ на пост «Чем занимались НКВДшники в начале войны? Ч.2»1

Спасибо автору.

Читал и вспоминал деда. Он этот путь от границы прошел.

Потом, в составе инструкторов-подрывников, прибыл в создававшуюся тогда в Белоруссии партизанскую бригаду "Чекист". Со временем стал в ней командиром партизанского отряда.

После соединения с Красной Армией был оставлен на восстановление хозяйства.

Был председателем колхоза. Пять раз поджигали хаты "лесные братья". Две пули в руке носил.

Назаров Гавриил Андреевич, если что.

Чем занимались НКВДшники в начале войны? Ч.21

Ну-с, как говорил Карлсон, продолжаем разговор!

Разговор о "каких-то неправильных" НКВДшниках времен Великой Отечественной, которые вопреки современному о них представлению стреляли в нацистов, а не красноармейцев, вместо массовых расстрелов и людоедства занимались контрразведкой, поддержанием боевого духа, охраной коммуникаций и боями на фронте в составе особых дивизий НКВД. С первой частью материала о "чекистах" в первые дни войны можете прочесть здесь. Чем занимались НКВДшники в первый день войны?

Ознакомились? Отлично, идем дальше!))) Нет? Тоже, в общем-то ничего страшного...

Кадр из фильма "Брестская крепость". Начальник 9-й погранзаставы А.М. Кижеватов (актер Андрей Мерзликин) вступает в бой с нацистами...

Итак, НКВД, зловещая структура, состоящая исключительно из палачей и людоедов, которые (по указке ВКП(б), разумеется) делали все возможное, чтобы Красная армия не смогла одолеть нацистов...

Именно так представляют нам органы в современной массовой культуре - фильмы, книги, околоисторические опусы вроде писанины Суворова-Резуна так и пестрят описании подлых и коварных чекистов, особистов и "Смерша".

При этом как-то не принято вспоминать, что именно бойцы НКВД первыми приняли на себя удар 22 июня 1941 года. Сражались на заставах, оказывали упорное сопротивление в полном окружении, наносили удары по коммуникациям врага в тылу, прорывались к своим через линию фронта, демонстрируя поистине выдающееся мужество и стойкость. Последний очаг сопротивления в Брестской крепости, по всей видимости, был именно в казарме НКВД.

Но какое это имеет значение для поборников "голой правды о войне"?

Кровавые чекисты собираются расстрелять ни в чем не повинного генерала и кинорежиссера по совместительству Никиту-Сергея Котова-Михалкова. 22 июня 1941 года, цвета восстановлены...

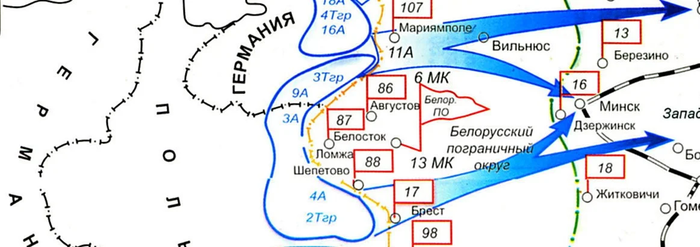

Сегодня мы более основательно поговорим о действиях бойцов Августовского погранотряда НКВД...

Графический материал Белорусского телеграфного агентства за 2011 год.

Вот как в своих воспоминаниях ночь с 21 на 22 июня 41 года описывает Гурий Константинович Здорный - командир 86-го Августовского погранотряда собственной персоной.

На стыке 6-й и 7-й застав во втором часу ночи вторглась группа около 15 человек. Фашисты с боем были отброшены обратно за границу.

В это же время на участке 11-й заставы наряд, несший службу у полотна железной дороги Сувалки - Августов, обнаружил движение двух человек, перешедших границу с сопредельной стороны. Услышав оклик «Стой!», нарушители с кинжалами бросились на наш наряд, но огнем пограничников были уничтожены. Во время стрельбы наряда немцы открыли огонь из пулемета со стороны границы.

Здесь и далее воспоминания майора Здорного...

Единственное найденное мной фото майора Гурия Константиновича Здорного.

Здорный справедливо расценил эти действия немцев как попытки взять "языка" перед полномасштабным вторжением. Были подняты по тревоге все подразделения погранотряда, бойцы приготовились к бою.

Появление немецких самолетов майор отмечает в половине четвертого часа, вскоре бомбардировке подвергся Августов, заставы вступили в бой с немцами, начавшими наступление при поддержке танков. О ходе первых боев сведений немного, поскольку большинство их участников-пограничников героически погибли в неравной схватке.

Вот так начало войны обернулось для Белорусского пограничного округа, включая и Августовский отряд - окружением...

К двум часа дня связь с большей частью застав прервалась, но некоторые из них все же получили приказ к отходу на соединение с главными силами Августовского отряда.

К этому же времени основные силы погранотряда в полной боевой готовности занял оборону под Августовом, перекрыв врагу стратегически важный путь на Белосток. То есть все было сделано максимально приближенно к довоенным инструкциям - заставы приняли первый удар и задержали врага, основные силы заняли оборону, чтобы сдерживать супостатов до подхода частей Красной армии, которые должны были лихо и непременно "малой кровью" выбить немцев за границу СССР. Вот только...

К исходу первого дня войны через радиостанцию, имевшуюся в ядре отряда, был получен приказ комбрига Курлыкина отходить на Волковыск, не ожидая подхода частей армии на занимаемые нами рубежи обороны.Иными словами, пограничникам дали понять, что все пошло наперекосяк, помощи не будет, рассчитывать можно только на свои скромные силы и, по всей видимости, предстоит пробиваться из окружения. Думается мне, что опереточные вояки, каковыми показали себя некоторые солдаты Европы, подняли бы лапки кверху и захрустели своими французскими булками прямиком в плен)))

Но НКВДшники были морально устойчивыми, на высочайшем уровне подготовленными бойцами (вот это поворот, правда?)

Вот что было далее...

На следующие сутки мы организовали в определенном пункте сбор вышедших из окружения групп и 24 июня двинулись на Волковыск. В пути к нам присоединилась группа коменданта 2-го участка капитана Мяхкова.

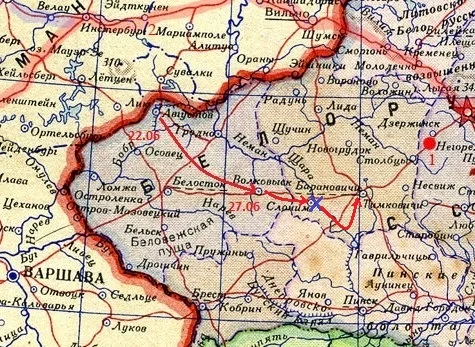

Волковыска мы достигли 27 июня, где связались со штабом 10-й армии, находившимся в лесу на окраине города. К этому времени Белосток и Гродно были оставлены нашими войсками, а штаб пограничного округа находился где-то в районе Барановичей.

Далее началась "игра в догонялки" - погранотряд НКВД и прибившиеся к нему красноармейцы отступал на восток, попутно узнавая об оставленных Красной армией городах. Войдя 27 числа в Волковыск пограничники узнали, что войсками уже оставлены Гродно и Белосток.

То есть из окружения товарищи вышли. Но ненадолго...

День спустя, в ходе упорных боев части Вермахта возьмут Минск, в Минском и Белостокском котлах вместе с пограничниками оказались части 3-й, 4-й и 10-й армий...

Это уже, на секундочку, охват механизированными частями (в охвате окруженцев участвовали 2-я и 3-я танковые группы). То есть нашим "кровавым чекистам" предстояло сперва просочиться через пехотные дивизии, а затем совершить прорыв через позиции бронетехники, имея при себе лишь гранаты и винтовки, без противотанкового вооружения! И это в условиях тотального превосходства врага в воздухе и отсутствия снабжения.

Связавшись по радио со штабом округа, я получил приказание, не теряя ни минуты, отходить на г. Барановичи. Выйдя из Волковыска, охваченного пожарами после воздушного налета авиации противника, мы двинулись по шоссе на Слоним - Барановичи.

Примерно через сутки, мы подошли к г. Слониму. Но город и переправы через р. Шара оказались захваченными противникам неизвестной нам численности.

Синим крестиком обозначено место столкновения бойцов майора Здорного с нацистами...

Наш фронт на Волковыском направлении тоже откатывался к Слониму, отчетливо была слышна стрельба из орудий и пулеметов. Оценив обстановку, я принял решение обойти город с востока, форсировав р. Шара в месте брода.

К тому времени в нашей колонне насчитывалось до 500 солдат и офицеров, вооруженных легким стрелковым оружием с ограниченным количеством боеприпасов. Имевшиеся у нас автомобили были уничтожены при бомбежке.

На пути к месту переправы мы обнаружили группу противника численностью до взвода. Группа была полностью уничтожена нами. Переправившись через реку, колонна продвигалась проселочными дорогами в направлении Барановичи: с мерами охранения и разведки.

Мы уже знали, что противник значительно опередил нас и что Барановичи заняты его войсками.Здесь майор Здорный правильно выбрал направление прорыва из окружения: справедливо рассудив, что враг рвется на северо-восток, наступает в Минском направлении, решено было сделать крюк на юго-запад, после чего выйти на Барановичи и двинуться на Бобруйск и Рогачев...

Движение осуществлялось тремя параллельно идущими колоннами. Впроголодь, испытывая катастрофическую нехватку боеприпасов, "в стычках с отдельными группами противника" бойцы погранотряда и прибившиеся к нему красноармейцы вышли из окружения под Рогачевым.

У меня до сих пор хранится документ за подписью начальника штаба 21-й армии генерал-майора Гордова, в котором говорится, что 19 июля 1941 г. группа начальствующего и рядового состава 10-й армии и 86-го пограничного отряда под руководством генерал-майора Голубева и майора Здорного перешла линию фронта со стороны Западной Белоруссии в районе Рогачева, имея при себе оружие.

Несколько позднее прорвались из окружения и группы капитанов Мяхкова и Карпенко (2 другие колонны отряда). Знамя 86-го пограничного отряда также было сохранено. Его вынес на себе офицер штаба отряда старший лейтенант Алексеев.Упорное сопротивление пограничников, гасившее темпы немецкого блицкрига, бои в тылу врага с истреблением немецких группировок и успешный выход из окружения - пример стойкости и героизма тех самых, ныне поливаемых грязью НКВДшников.

Кстати сказать, наш герой, майор Здорный прошел всю войну, дослужился до полковника, написал ряд публикаций о боях за Белоруссию в 1941 году (на этих материалах и основана данная статья), был уволен в запас в 1957 году.

А на этом у меня все, спасибо за внимание!

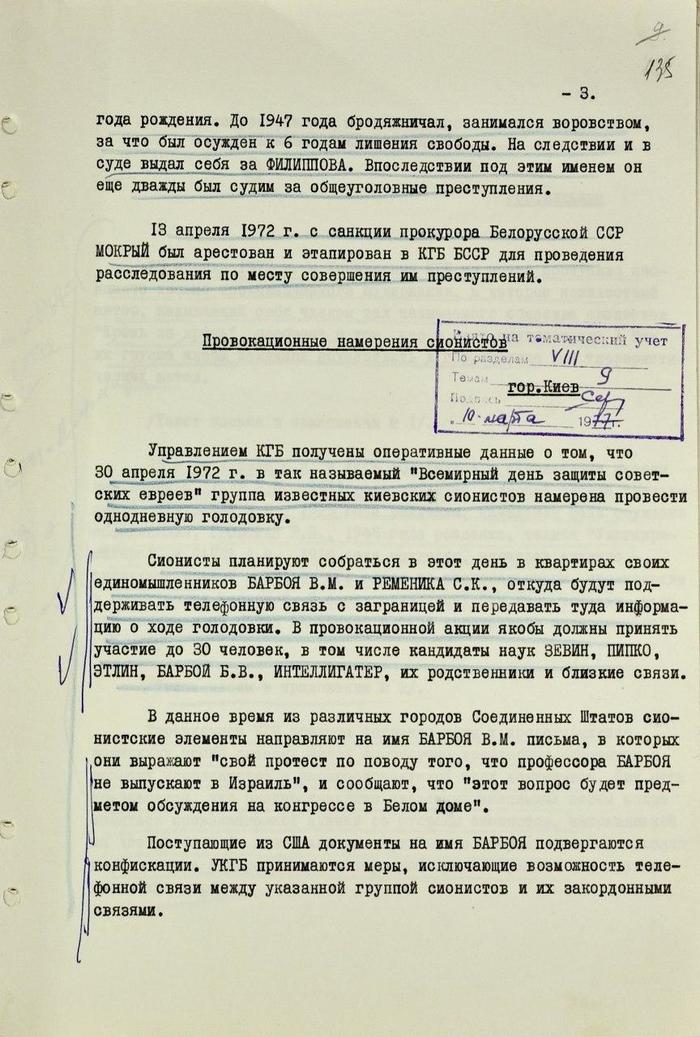

Арест карателя

Почти 30 лет бывший нацистский пособник и каратель жил под чужим именем, но попался по пьяни. Жаль, что не рассказывается, как именно его разоблачили.

"Экономическое чудо" Петра Машерова

40 лет назад, 4 октября 1980-го года, в автомобильной катастрофе погиб Пётр Миронович Машеров. Светлая память.

30 марта 1965 года Петр Миронович Машеров был назначен первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии.

Человек достиг такого высокого поста без революций, без интриг, без целования царственных рук и прочих мест, а исключительно благодаря своим деловым качествам.

Назначение Машерова оправдало себя в полной мере. За последующие полтора десятилетия республика сделала качественный рывок в своем развитии. Термина «белорусское экономическое чудо» тогда еще не было в природе, но его стоило бы придумать. Наиболее пострадавшая от войны республика развивалась опережающими темпами.

За эпоху Машерова валовое производство в Белорусской ССР выросло в четыре раза, доходы республики увеличились в три раза. Гомельский химический завод, Березовская ГРЭС, комбинат «Полимир», комбинат «Азот» в Гродно – это лишь малая часть предприятий, построенных при Машерове.

Уровень развития сельского хозяйства в современной Беларуси достаточно высок. Но не все знают, что мощный толчок развитию этой отрасли дал Машеров. С плодородными землями в Беларуси дело обстоит хуже, чем в соседней Украине, но республиканский лидер не унывал. Он активно привлекал к делу ученых. Виктора Шевелуху, заведующего кафедрой растениеводства Белорусской сельскохозяйственной академии, Машеров сделал секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Таким шагом он разрушил все бюрократические препоны на пути внедрения научных достижений в жизнь.

В итоге урожайность зерновых в республике достигла показателя в 27 центнеров с гектара, общий сбор зерна – 7,3 миллиона тонн, а Шевелуху забрали в Москву, назначили его заместителем министра сельского хозяйства СССР.

В машеровские пятнадцать лет у БССР были самые лучшие среди всех союзных республик ключевые макроэкономические показатели. Темпы роста по ним были беспрецедентными в экономической истории БССР. Если принять валовой национальный продукт, валовое производство в промышленном секторе, суммарное выражение конечной продукции агропромышленного комплекса, национальный доход в 1965 году за 100 %, то в 1980 году наблюдается такая картина: по первому показателю — 308 %, по второму — 417 %, по третьему — 125 %, по четвертому — 300 %.

БССР стала первой союзной республикой, догнавшей США по производству сельскохозяйственной продукции в расчете на душу населения. Вплоть до исчезновения СССР с политической карты мира этим не мог похвастать ни один другой субъект советской федерации.

Отряд особого сопровождения

В Афгане гвардии майор Юрий Богомолов обеспечивал безопасное прохождение колонн

Дороги Афгана, трудные, долгие, опасные.

Из Союза в пункты базирования воинских подразделений и обратно, с баз на огневые позиции, на заставы и в административные центры провинций – по всей стране в «зеленках» и горах, на обледенелых спусках и подъемах, по-над пропастью и на равнинах шли бесконечные колонны боевой техники и транспорта.

От этой ползущей вереницы бэтээров, танков, наливников, КамАЗов и «Уралов» с грузами зависело абсолютно все – материально-техническое обеспечение сложного армейского хозяйства, успешное проведение разномасштабных операций, сама жизнь советских людей, отправленных в афганскую «командировку».

За безопасность движения в условиях жестокой минной войны, которую вели «духи», отвечали особые сводные отряды в составе саперов, ремонтников, бойцов прикрытия.

Юрий Геннадьевич родов из деревушки Кузюк Кировской области. В школьные годы мечтал стать морским офицером, но так распорядилась судьба, что поступил в Калининградское высшее военно-инженерное командное училище.

Впрочем, выбор специальности – «Инженер-механик по эксплуатации и ремонту машин инженерного вооружения» – случайным не назовешь, ведь сельский юноша с техникой был на «ты»: и пахал в колхозе, и бороновал, и сеял, и помощником комбайнера успел поработать.

Простой у него военный путь (Псков, Афган, Витебск), но славный. Хотя сам Юрий Геннадьевич только скромно посмеивается: «Ничего особенного. Делал то, что должен был. Таких, как я, много».

По окончании училища Юрий Богомолов служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Был старшим помощником начальника инженерной службы соединения, когда в октябре 1987 года его вызвали к начальству и сказали: «Ну, вот, товарищ майор. Пришел ваш черед отправляться по замене в Афганистан».

Юрий Геннадьевич вспоминает, что не обошлось без внутреннего, хорошо скрываемого волнения: справится ли, уцелеет ли?..

Про Афган уже знали главное: в той стране идет настоящая война со всем набором ее «прелестей». Но и установка самому себе была: постараться сделать то, что должен, наилучшим образом.

По прибытии в Кабул, в расположение 130-го отдельного гвардейского инженерно-саперного батальона 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, вступил в должность заместителя комбата. Месяц давался на подготовку – акклиматизация, изучение документов, новой техники, неизвестных для него боеприпасов, тактики мятежников, специфики прохода колонн, ведения огня в горных условиях.

А потом у зама комбата начались нескончаемые «боевые».

Как командир сводного отряда водил колонны на Газни (наиболее опасное направление), Кандагар, Гардез, Джелалабад, Хост, Кундуз.

В каждый выход – смертельный риск, обезвреживание мин, а иногда и подрыв. И сам майор, и его саперы – впереди колонны всей, на броне бэтээра. Смотрят в оба вдоль дороги и по ее бокам, стараются заметить все, что может показаться подозрительным. Особое внимание – водопроводам, излюбленным у душманов местам минирования. На броне ты живая мишень, поэтому, отдавая распоряжения, руками не размахивай, прочих «полководческих» жестов не делай, говори спокойно.

Тогда для снайпера, который, глядя сквозь оптический прицел, выискивает прежде всего офицера, ты один из многих. А там уж на кого бог пошлет…

И когда нечто подозрительное обнаружил, тоже не кричи: вполне вероятно, что тебя уже взяли в перекрестие прицела. Двигайся дальше, но метку, понятную посвященным, оставь. Следом идущий сапер должен быстро и скрытно перерезать провод.

Дважды Юрий Геннадьевич пережил подрыв, повлекший контузию. Голова тогда кружится, слух притупляется, координация нарушается и постоянно тошнит.

Имел полное право уйти с «боевых» в госпиталь, еще бы и денежную компенсацию получил.

Но в моральном праве сделать это Юрий Богомолов сам себе отказывал: как бросить отряд, кто колонну поведет? Перенес эти контузии на ногах. Во второй раз, кстати, взрывной волной его отбросило далеко в сторону, пришлось на голове швы от порезов о каменистый грунт накладывать.

Был такой трагический случай. Стали на блок, собираясь заночевать в дороге. Вдруг пришла плохая весть: в середине колонны подрыв, погибли пять бойцов. Все внутри похолодело. Неужели пропустил?..

С этим эпизодом разбиралась военная прокуратура и установила, что командир одной из рот после остановки колонны самовольно, без вызова саперов, решил поменять месторасположение техники (именно под ее тяжелый вес прежде всего закладывали «духи» боеприпасы).

Первым орденом Красной Звезды Юрий Богомолов был награжден за один из эпизодов Хостинской операции, когда под интенсивным обстрелом реактивными снарядами регулировал движение сгрудившейся техники.

Вот так мужество одного человека позволило избежать тяжких последствий. Второй орден Красной Звезды – за вынос с минного поля раненых бойцов, истекавших кровью.

А еще у товарища майора две медали «За отвагу», которыми он был отмечен в «довоенный» и «послевоенный» периоды за обезвреживание взрывчатых устройств.

В январе 1989-го в составе последних подразделений советских войск Юрий Геннадьевич покинул Афганистан и до выхода в запас служил в 103-й гвардейской ВДД.

Мы знаем, что в свое время во многих средних школах военное дело преподавали фронтовики Великой Отечественной.

В 1990-е и 2000-е годы в витебской СШ № 3 основы гражданской обороны и военную подготовку вел воин-интернационалист Юрий Богомолов.

Совершенно недвусмысленная аналогия!