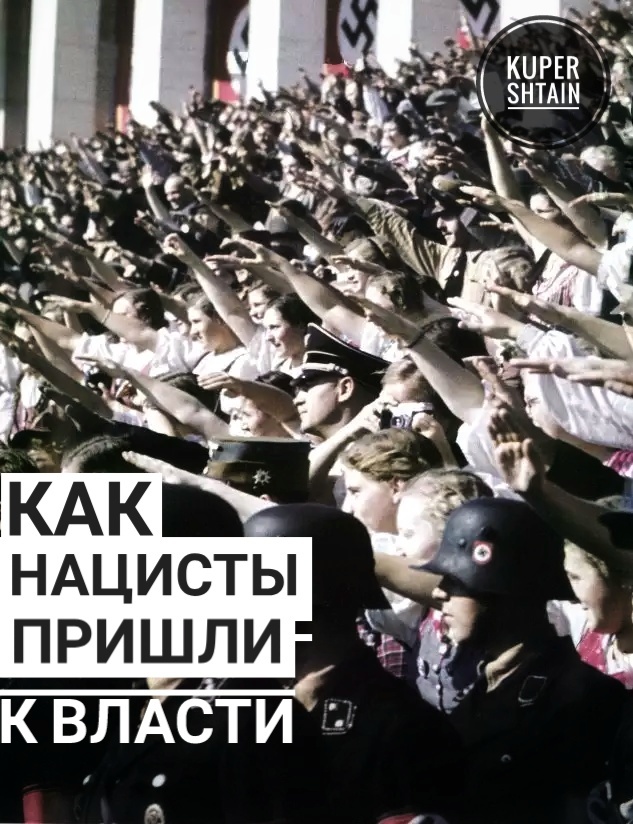

ТРИУМФ ПАРТИИ НАЦИСТОВ1

Как же стало возможным, что культурная нация в самом сердце Европы, позволила прийти к власти этому человеку, как эти люди позволили прийти к власти нацистской партии. На сегодняшний день зная о всех страданиях и разорениях которые нацисты принесли человечеству, кажется почти непостижима мысль о том, что Адольф Гитлер стал Канцлером Германии в 1933 году вполне конституционный путем.

Многие верили, что прийти Гитлеру к власти помог его характер и ораторские способности. Нацисты же в своих исследованиях успеха Гитлера доходили до самых настоящих крайностей. Соратники и сторонники своего лидера приходили к заключению, что он не простой смертный, а сверх человек даже сравнивая его с богом. Гитлер одинок как Бог. Гитлер как Бог. Это были слова рейхсминистра юстиции Ганса Франка. В 1930х в немецких детских садах даже была молитва :"Дорогой Фюрер мы любим тебя как папу и маму, так как мы принадлежим им , так и мы принадлежим тебе."

Ещё одно из объяснений прихода к власти от Нацистского министра пропаганды Йозеф Геббельса, "Кто этот человек? Наполовину плебей наполовину бог, Настоящий Христос или всего лишь Иоанн Креститель?" Согласно нацистской версии Гитлер был избранным как две тысячи лет назад был избран Христос для того что б спасти мир.

Но ясное дело, что все эти высказывания и сравнения Гитлера с Богом были не более чем простая пропаганда.

Ведь когда партия участвовала во всеобщий выборах 1928 года, к этому моменту Гитлер был в политике уже 7 лет. За это время каждый немецкий гражданин мог бы рассмотреть в нем и бога и сверхчеловека. Однако на тех выборах нацистская партия завоевала всего 2,6 процента голосов избирателей.

Факт прихода нацистов зависел от огромного количества факторов своего времени, таких как слабости, просчётов и терпимости. И будь бы то германия в те годы более стабильна, она бы не приняла панацеи в лице нацистской партии, она бы в ней просто не нуждалась.

Когда Германия капитулировала в 1918 году, многие из тех кто был на полях сражений не мог понять почему Германия сдалась. Никто не ощущал поражения, солдаты чувствовали что у них ещё достаточно сил для ведения войны, а линия фронта находилась на вражеской территории.

А условия перемирия задавали только лишние вопросы не только в кругу немецкой армии. Все начали искать козла отпущения. Распространялись слухи о том, как евреи уклонялись от службы в армии и что никто другой как еврей в правительстве Вальтер Ратенау, способствовать столь унизительному перемирию. Что евреи продавали страну в рамках всемирного заговора.

Проблема была в том что евреев в Германии в период интербелума насчитывается не многим более 500 000 человек, что в процентном соотношении было всего 0,76 процента от всего населения Германии. Однако это никого не интересовало. Еврей стал образом левого политика от которого шли все беды в Германии. Хотя и немецкий антисемитизм уходит своими корнями в глубокое прошлое, не стоит это понятие относить только к Германии. Зная что случилось с евреями после прихода нацистов к власти, трагичным оказывается тот факт, что После первой мировой войны некоторое количество евреев бежало из Польши и России в Германию с целью укрыться от антисемитизма. Их не любили, сторонились, били только за то что они евреи.

Вот в таких общественно-политических условиях ефрейтор немецкой армии по имени Адольф Гитлер пришёл на заседание Немецкой Рабочей Партии, где вступает в полемику с основателем этой партии. Разбив все аргументы оратора, Гитлер сразу же был приглашён в неё вступить.

Так неудавшийся художник, не поступивший в Академию искусств начал свой путь в историю.

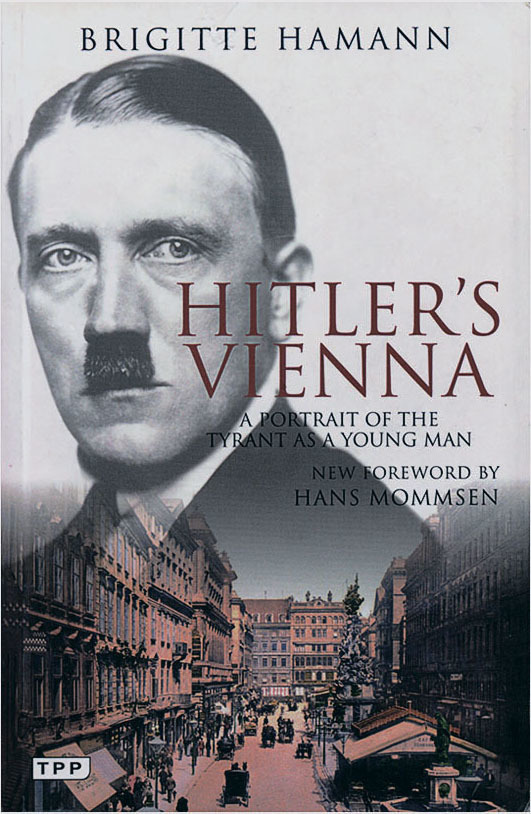

В 1924 году он пишет книгу Майн Кампф, где пишет что именно перед первой мировой в Вене начал присматривать к евреям, как они отличаются от остальных людей. Разве есть на свете хоть одно нечистое дело или бесстыдство в котором бы не участвовал хоть один еврей. Так он хотел показать что сам пришёл к своему внутреннему антисемитизму. Однако это не совсем так.

Недавно доктором Бриджит Хаман была написана работа о венском периоде жизни Гитлера и факты которые она смогла собрать оказались поразительными. Гитлер в своём рассказе писал что, стал антисемитом в Вене, но при тщательной проверке данных можно убедиться, что Гитлер подружился с огромным количеством евреев как в приюте в котором он проживал, так и через посредников которые продавали его картины. Она установила, что Гитлер никак не проявлял свой антисемитизм до 1913 года , а даже напротив предпочитал продавать свои картины евреям так как они не боялись рисковать. Для того что бы придать какой-то смысл своей новой жизни и идеям, Гитлер вспомнил высказывания неистовых австрийских антисемитов и сам начал следовать их примеру. Гитлер знал, что великие люди не заимствуют идеи, и поэтому заявил о зарождении своей ненависти к еврейству именно в Вене, а не выводить его из общего чувства ненависти и чувства предательства, испытываемого миллионами людей после первой мировой.

Гитлер также фальсифицировал данные о начале своей политической карьеры.

Когда он приобрёл известность, то хотел показать что стоял у самых истоков становления нацистской партии имея партийный билет под номером 7, хотя на деле он был 55м её членом.

Однако в течении 1919 года он открыл в себе талант - дар публичных выступлений. В течении 2 лет пребывания в рабочей партии Гитлер стал самым ценным ее приобретением. В борьбе за власть партии в 1921 он вышел победителем, а новое название партии звучало, как "Национал-социалистическая немецкая рабочая партия". Партия уделяла внимание не столь политическим манифестам, а сколько призывами к революции и восстановления справедливости причинённые Германии в конце Первой мировой войны, наказать ответственных и уничтожить марксистское мировоззрение.

Программа партии была смесь невыразительных экономических обещаний, рассчитанной для среднего класса и предпринимательства, а так же с чётким обязательствам лишить евреев немецкого гражданства.

Даже с учётом жестокости того времени ,нацисты сразу начали отличаться высоким уровнем насилия. В партии были сформированы штурмовые отряды для защиты собраний нацистов и разгона собраний противников.

И без того, слабую Германию, которая не могла выплачивать контрибуцию, настигла новая проблема. Французы в ответ на данный факт в 1923г. оккупируют Рурскую область. Для страны так не смирившейся с Версальским договором, это стало настоящим ударом по самолюбию. Более того, рурский кризис совпал с усилением экономических проблем и огромной инфляцией.

В те времена цена за кольцо колбасы могла достигать стоимости в 4 млрд. Марок. Это все способствовало тому, что люди начали понимать, что так дальше продолжаться на может. И начались разговоры о необходимости прихода сильной личности. В этот момент нацистская партия привлекала большое количество немцев. Гитлер призывал к путчу и к свержению правительства. На Следующее утро нацисты устраивают шествие по мюнхену, оно был многочисленным и производило ошеломительный эффект. Но когда они повернули на Максимиллианштрассе толпа столкнулась с оцеплением полиции. Столкнувшись с выбором поддержать вооруженную революцию или баварские власти. Полиция без сомнения стала на сторону последних, началась стрельба. Вновь нацисты пытались все сделать с помощью насилия. Тем временем Гитлера арестовали и в 1924 году его обвинили в государственной измене и судили. Сидя в тюрьме Гитлер написал свою книгу Майн Кампф. отсидел он всего 9 месяцев из положенных 5 лет.

Олдос Хакасли писал: Пропагандист это человек который направляет в определённое русло уже существующий поток. В краю, где нет воды он будет рыть напрасно. Гитлер не был исключением из этого правила. Часто приходится слышать он загипнотизировал нацию. Вовсе нет. Гипнотизер не произносит речей которые убеждают лишь тех, кому хочется подобные вещи слышать. А именно так и поступал Гитлер.

Наступил 1928 год на всеобщих выборах нацисты собрали всего 2,6 процентов голосов. Германия не хотела их по той причине, что на тот момент она не видела в них необходимости. Но не нужны они были до тех пор, пока не наступил финансовый кризис. Начала расти безработица. И даже те кто работал, стал получать значительно меньше, находясь в постоянном страхе попасть в списки безработных.

Следующие выборы 1930г стали прорывом для нацистской партии, за них уже проголосовало 18,3 процента избирателей. Но так же стоит упомянуть, что коммунистическая партия тоже набирала популярность среди немецкого населения, рост составил с 10,6 процентов на прошлых выборах и до 13,1. Немецкая нация раскалывается. Все хотели перемен, но каждый эти перемены видел по-разному.

В этот период нацисты развернули масштабную пропагандистскую работу под названием Гитлер во главе Германии, в рамках которой он за 7 дней перелетая с места на место выступил на 21 митинге. Но немцы голосовали за нацистов не из-за блестящей пропаганды, они голосовали, потому что хотели коренных перемен. И Гитлер поддерживал это стремление, и обещал эти перемены как только они придут к власти. Гитлер открыто заявлял, свое призрение к демократии, которая была на данный момент в Германии.

"Враги обвиняют нас, национал-социалистов, и меня , в частности, в нетерпимости и конфликтности. Они говорят, что мы не хотим сотрудничать с другими партиями.... это что же, так типично для немцев иметь тридцать партий? Я должен признать одну вещь: господа вы правы . Мы нестерпимы. Я поставил себе цель - очистить Германию от 30 партий".

Но национал-социалисты были не единственными кто открыто был против демократии, коммунистическая партия так же заявляла, что демократия потерпела неудачу .

Собственно говоря демократия была относительно новым явлением в Германии. Её наступление совпало с катастрофой Версальского мирного договора, демократия была виновна в огромных контрибуциях, и в массовой безработице. Поэтому в те годы Немцы голосовали за коммунистов и нацистов, за партии которые открыто были против демократии. Немцы видели будущее своей страны не только с новой партией ,но и радикально новой системой.

1932 год на выборах в рейхстаг, нацисты получают 37,4 процента голосов. Нацисты стали наиболее широко представленной партией в рейхстаге. Гитлер сразу же заявил свое право на место канцлера, но президент Гинденбург это требование отклоняет. На это он ответил что признает патриотические убеждения и бескорыстно устремления Гитлера, но не может передать государственную власть единственной партии, которая не представляет большинство избирателей, и тем более, которую отличает нетерпимость и недостаток дисциплины.

В последствии мы поймем, что опасения пожилого Гинденбурга оказались небезосновательны. В ноябре 1932 года Ялмар Шахт, бывший глава рейхстага, был одним из группы финансистов промышленников которые подписали открытое письмо Гинденбудргу с просьбой назначить канцлером Гитлера. Проблема в том что на выборах 1932 года отмечалось усиление успеха коммунистов. Хоть нацистов немецкая элита и недолюбливала, но ещё больше они недолюбливали коммунистов. И послание призвало передать политическое руководство рейха, лидеру самой

широко представленной группы.

Имелся ввиду Гитлер.

Следующие тревожные новости пришли после армейских учений, целью которых было отработка ряд сценариев гражданских волнений в контексте способности ответить на такие события чрезвычайным мерами. Но после тщательной отработки было показано что силы безопасности рейха и немецких земель не обладают достаточным потенциалом для поддержки конституционного строя в случае противодействия национал-социалистам и коммунистам при одновременно охране границ. По итогу этих событий Гитлеру было предложено стать канцлером с условием что в кабинете министров будет только 2 нациста Геринг в качестве имперского министра и Вильгельм Фрик, в качестве рейхминистра внутренних дел. Гитлер согласился. 30 января 1933 года Гитлер стал канцлером Германии.

Для нацистов это обернулось всеобщим ликованием. А в социалистической партии считали, что раз Гитлер законно назначенный канцлер, то мы представляем собой легальную оппозицию и таким образом сохраняет стабильную демократию. Они полагали, что способны контролировать Гитлера через парламент.

Коммунисты же почти никак не отреагировали, считав даже что это к лучшему. Гитлер очень быстро докажет свою некомпетентность и настанет наша очередь.

"Во время кризиса всегда есть опасность появления людей, которые заявляют , что они обладают мудростью и необходимыми ответами , и могут принести спасение всем и каждому". Алоис Пфалфер.

Адольф Гитлер пришёл к власти законно, в рамках конституционной системы. Следующий шаг был за ним, выполнить свои обещания и очистить Германию от демократии.

P.S. Моё видео по теме со всеми возможными визуальными подробностями, картами, документами, агитацией и личностями. Буду рад любой поддержке, она очень важна, подписывайтесь тут и на youtube, будет много чего интересного. В следующем посте и видео, о внутренней и внешней политике Германии после 1933 года.

Почему союзники проиграли битву за Францию? Часть 3

Французские пленные

Ход польской кампании полностью подтвердил все предвоенные расчеты и опасения французских военных – польская армия была стремительно разгромлена противником, задолго до того, как армии союзников завершили свое оперативное развертывание. Уже к 5 сентября 1939 года было абсолютно понятно, что Польша, как активный участник боевых действий выведена из игры. Даже если бы союзники могли организовать наступление, которое вынудило немцев снять часть сил, задействованных против Польши, полноценного второго фронта, который бы отвлек на себя значительные силы Германии, на востоке уже не получалось. Вооруженные силы Польши могли, конечно, удержать за собой некоторые восточные районы, но организовать в них восстановление своей армии поляки уже не могли – основные промышленные районы страны были потеряны, от возможной поддержки снабжением и оружием со стороны союзников поляки были изолированы.

Несмотря на разгром Польши немцами, военное командование союзников с оптимизмом смотрело в будущее, потому что «все шло по плану». Развернув сухопутные войска вдоль границ Франции, союзники включили свой план достижения победы – удушение Германии экономической блокадой и наращивание собственных сил для нанесения решительного удара. На армию возлагалась задача по отражению возможного немецкого наступления. Соединения союзников в полном соответствии с военной доктриной занимали «подготовленное поле боя», и были готовы встретить вражеское наступление мощным огнем. По мере формирования новых соединений (в первую очередь британских), они включались в ряды вооруженных сил, шло перевооружение армии. По оценкам главнокомандующего вооруженными силами союзников М. Гамелена, условия для проведения стратегического наступления должны были сложиться к 1941 году. Таким образом, союзники, добровольно отдали стратегическую инициативу на северо-восточном театре военных действий в руки противника, что явилось одной из ключевых ошибок, запустивших механизм будущего разгрома. Имея полную свободу действий, немецкое командование могло спокойно концентрировать силы на направлениях главного удара и выбирать время и место начала наступления.

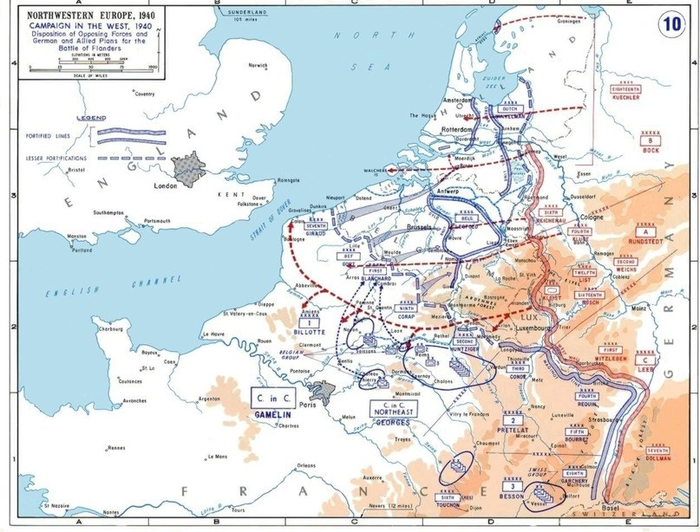

План Гельб и план Диль-Бреда

Военное и политическое руководство союзников предпринимало значительные усилия по расширению базиса войны. Была организована достаточно эффективная экономическая блокада Германии, однако позиция СССР позволила немцам серьезно облегчить влияние блокады на свою экономику. На политическом фронте союзники пытались вовлечь в конфликт на своей стороне ряд европейских государств, однако результаты этих попыток были фактически ничтожными: третьи страны до самого последнего момента пытались остаться нейтральными, и в войну их вовлекали прямые действия Германии против них.

Следствием решения союзников ожидать немецкого наступления было то, что их силы были относительно ровно распределены по всей линии будущего боевого соприкосновения. Тем самым они изначально позволяли немцам добиться количественного превосходства в полосе главного удара. Примером этого может являться участок фронта, проходивший по франко-германской границе. Немцы, нанося удар в другом месте, имели на этом участке фронта жидкую завесу второразрядных дивизий, союзники же, не имея представления о месте нанесения удара противником, приковали к обороне по линии Мажино вполне представительные силы полевых войск, которые оказались на первом этапе выключены из сражения.

Фатальной ошибкой военного командования союзников было то, что оно не озаботилось созданием подвижных оперативных резервов, которые должны были быть использованы против ударной группировки противника. Те соединения, которые могли бы успешно быть использованы для этой цели, в первую очередь легкие механизированные и моторизованные пехотные дивизии корпуса Приу, 1-й и 7-й армий, использовались по заранее подготовленному плану, который исходил из неверных догадок о направлении немецкого удара. Вместо противодействия ударной группировке противника, эти соединения выводились на периферию сражения. Формируемые кирасирские дивизии РГК обладали недостаточной оперативной подвижностью и являлись сырыми формированиями, что предопределило их разгром противником.

Союзники едут в Бельгию, вперед к поражению

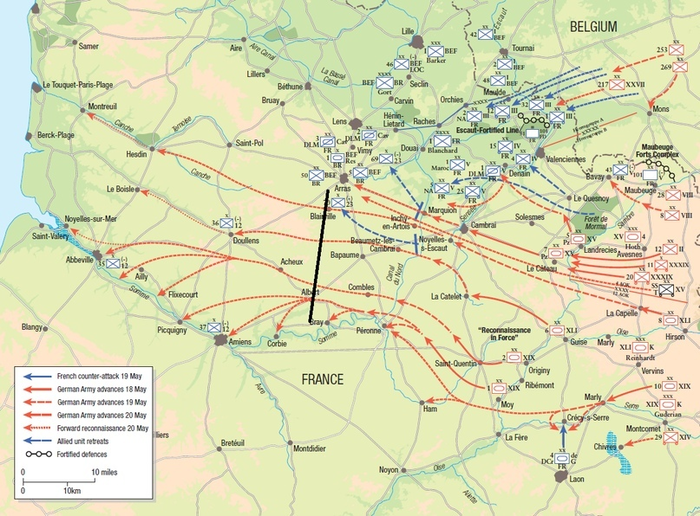

По мере развития событий, военное командование союзников пришло к ошибочному выводу, что главный удар немцев будет направлен через Бельгию и северную Францию. Это привело к появлению плана «Диль-Бреда», в соответствии с которым союзники действовали в мае 1940 года. Реализация этого плана привела войска союзников к катастрофе.

Особенностью этого плана было то, что при его разработке военные шли на поводу у политиков, в первую очередь английских, для которых захват Бельгии и Нидерландов был неприемлем. Фактически, французское военное руководство пошло строго против своей же военной доктрины и тех принципов, на которых готовилась воевать французская армия – вместо встречи противника на подготовленном поле боя, войска должны были стремительным маневром выйти на неподготовленные оборонительные рубежи, на территории сопредельного государства, где, по сути, вступить во встречное сражение с противником. Войска, выдвигавшиеся в Бельгию, попросту не имели времени на заблаговременную подготовку обороны, проведение рекогносцировки и налаживание взаимодействия с войсками внезапного союзника.

Король Бельгии Леопольд 3-й. Договориться с ним заранее не смогли

Азбукой военного искусства является то, что противника лучше всего бить по частям. В 1940 году союзники во многом сами предоставили немцам такую возможность. В первую очередь вина за это ложиться на политическое руководство Франции и Великобритании. Несмотря на очевидную угрозу со стороны Германии в отношении Бельгии и Нидерландов, и намерение сражаться на территории этих стран политики союзников не смогли наладить нормального диалога с правительствами этих государств, по крайнее мере в части заблаговременного согласования военных планов. Первое «стратегическое» совещание с участием командования союзников и бельгийцев состоялось 12 мая 1940 года, на второй день наступления немцев. Результатом этой недоработки стало то, что армии Бельгии, Франции, Нидерландов и Великобритании действовали по своим планам, согласовывая действия на уровне договоренностей между конкретными тактическими командирами. В действиях союзников и «жертв немецкой агрессии» отсутствовал общий замысел, не была организована связь, взаимодействие и общее командование. В результате армия Нидерландов была разгромлена немцами фактически обособленно. Довольно мощная бельгийская армия вела свою собственную войну, в ходе которой значительная часть соединений вступило в боевое соприкосновение с противником только на завершающей стадии операции. Вопрос об организации активных действий против немцев силами бельгийцев даже не ставился. В то же самое время, реализация бельгийцами своих планов открыла немцам свободный проход через бельгийские Арденны, о чем союзное командование узнало только «по факту» внезапного столкновения с передовыми отрядами противника.

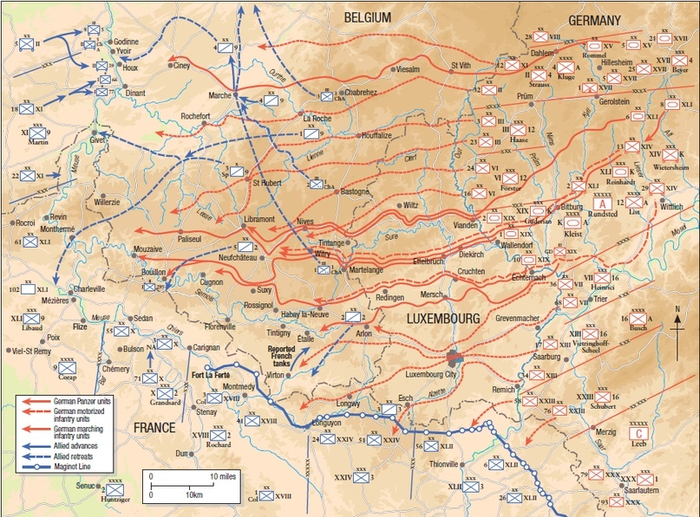

Немецкий марш через Арденны

Надо отметить, что со стороны союзников реализация плана «Диль-Бреда» прошла практически образцово – механизированные соединения, поднятые по тревоге, совершили марш в сотню километров и в полном порядке вышли на заданные рубежи, т.е. сделали именно то, что потом, в ходе маневренной фазы сражения французам уже не удавалось. Следом за механизированными соединениями, на рубеж реки Диль форсированным маршем выходили лучшие пехотные соединения французской армии и дивизии БЭК. Лучшая часть армии союзников уходила в сторону от будущего эпицентра сражения. Более того, будучи абсолютно уверенным в том, что главный немецкий удар будет нанесен через проход Жамблу на территории Бельгии, Гамелен перебрасывал туда все имеющиеся у него резервы – 1-я и 2-я кирасирские дивизии РГК покинули район своего сосредоточения в будущей полосе немецкого наступления и поехали на север.

Необходимо понимать, что генерал Гамелен и другие французские военачальники не были глупцами или «замшелыми ретроградами» не понимавшими принципы применения бронетанковых войск. Их уверенность в правильности определения места прорыва немцев базировалась на оценке возможности применения противником крупных механизированных соединений применительно к условиям местности. Немецкое командование преподнесло своим оппонентам сюрприз, нанося главный удар через труднопроходимые Арденны. Тут необходимо отдать должное Гитлеру, который утвердил это решение, оценив риски и возможности, открываемые его реализацией и, безусловно, командованию группы Клейста, которое воплотило планы в жизнь.

Эвальд фон Клейст и Курт Цейтлер выдвигаются в войска. 1940 год

Успешно протащив свои танковые соединения через Арденны, немцы, в качестве приза, получили каноническую выигрышную ситуацию в области военной стратегии – лучшие немецкие войска, получили в качестве противника наиболее слабые войска французов, уступающие им в численности и оснащенности. В принципе, исход противостояния был предопределен, но на стороне немцев дополнительно выступили тактические новшества, разработанные ими в межвоенный период, в первую очередь использование ударной авиации непосредственно на поле боя. Самолеты имели возможность действовать с заранее подготовленных аэродромов, в полной мере обеспеченных топливом и боеприпасами. Использование ударной авиации в качестве альтернативы тяжелой артиллерии позволило немцам прорвать французскую оборонительную линию без потери темпа наступления и выйти на оперативный простор.

Штаб Гудериана, решения принимаются здесь

После прорыва французской обороны сражение перешло в маневренную фазу, в которой исповедуемый немцами принцип «Auftragstaktik» (принцип выработки самостоятельного решения на основании полученной задачи, основанный на передача полномочий от старших звеньев управления в младшие, так как именно они имеют возможность наиболее полно учитывать в своих действиях ситуативные обстоятельства местной оперативной обстановки) был более эффективен, чем выстраиваемая французами строгая система прямого управления. Удаленное управление ходом сражения из вышестоящих штабов попросту не успевало за стремительно изменяющейся обстановкой. Но главная проблема союзников заключалась в том, что они попросту не имели соответствующих резервов, которыми могли парировать немецкий удар или нанести свой контрудар во фланг противнику. Немцы прорвали французский фронт в полосе шириной более 60 километров, три моторизованных корпуса наступали параллельно друг другу, соответственно просто для того, чтобы закрыть брешь в своем построении союзникам были необходимы минимум 5-6 дивизий, которых не было. Переброска пехотных соединений, снятых с других участков фронта требовала времени, в то время как немецкие моторизованные соединения двигались к атлантическому побережью, фактически не встречая сопротивления на своем пути.

К слову говоря, принцип «Auftragstaktik» стал попросту библией профессионального военного корпуса, в частности концепция Auftragstaktik заложена в основу доктрины «согласованных наземных боевых действий» (англ. Unified Land Operations), которая была принята ВС США в 2011 году. После войны, битые немецкие военачальники превозносили свои принципы оперативного управления войсками в ходе войны с СССР. Тем не менее, стоит отметить, что в применении этого принципа заложены и отрицательные стороны - ухудшение координации действий сил и средств, риск потери контроля верховного командования за обстановкой. Это, например, ярко проявилось в ходе немецкого наступления в рамках операции «Цитадель» - во многом неудача наступления предопределила жесткое следование советских войск заранее разработанному плану сражения.

Прорыв немцев к побережью

Прорыв фронта и выход немцев к атлантическому побережью, привел к рассечению армии союзников на две части. Немцы продолжали реализовывать основной принцип стратегии - били противника по частям, каждый раз имея решительное численное и материальное превосходство. Капитуляция Бельгии, разгром 1-й, 9-й и 7-й армий французов, выведение из сражения дивизий БЭК означало установление решительного превосходства Вермахта над остатками сил союзников.

Французская армия, под командованием генерала Вейгана, выстроила новый фронт по течению рек Сомма и Эна. Тактически оборона строилась по новому принципу, делалась ставка на противотанковую устойчивость позиций, однако в стратегическом плане ключевая проблема сохранялось – у французов не было достаточных оперативных резервов для парирования прорывов. После того, как немецкие войска прорвали французский фронт, французские группы армий оказались отсечены друг от друга, полная оккупация Франции стала исключительно вопросом времени. До момента подписания перемирия немцы разгромили 3-ю группу армий и окружили и уничтожили 2-ю группу армий французов. К 25 июня в составе армии Франции практически не оставалось боеспособных соединений, в военном отношении разгром был полным.

Пленные французы

Наконец необходимо рассмотреть к последнюю группу причин – моральное состояние и готовность французов воевать. Быструю капитуляцию Франции часто объясняют надломом общества потерями первой мировой войны или нежеланием элиты страны воевать с Германией. Грубо говоря, в первом варианте – все французы сдались в плен, не оказав достойного сопротивления противнику, во втором – национальные предатели и будущие коллаброционисты сдали страну Гитлеру.

Безусловно, потери понесенные в Первой мировой войне сильно повлияли на население стран участников. В качестве яркого примера личного впечатления, вынесенного с полей сражений, можно привести произведения Э. Ремарка, даром, что он был немцем. Глупо считать, что последствия войны угнетающим образом подействовали именно на французов.

Победители в Первой мировой войне

Победа в Великой войне (La Grande Guerre), реванш за поражение в Франко-Прусской войне, возврат отторгнутых территорий, привел к огромному подъему национального самосознания населения Франции. Несмотря на то, что французское общество было сильно неоднородно и разделено на крупные общности имевшие принципиальные разногласия (по вопросам конституционного устройства – монархисты и республиканцы, клерикального и светского характера, ну и разумеется, классовые разногласия), идея национального единства, национального государства, а также мессианская идея о роли Франции в Европе объединяли страну.

Отношение к возможной будущей войне с Германией среди широких масс населения лучше всего можно охарактеризовать словосочетанием «можем перепоказать». Уступки Гитлеру негативно влияли на настроения населения, поэтому вступление Франции в войну в 1939 году вызвало народное ликование – давно надо было поставить на место зарвавшихся бошей. Отношение масс к войне очень хорошо демонстрирует пример коммунистической партии Франции – после того, как из Москвы пришла установка проводить антивоенную политику, партия немедленно потеряла поддержку населения, и восстановить ее смогла только к 1943 году, на волне сопротивления оккупантам. Мобилизация в армию прошла в установленные сроки, фактов массового уклонения или дезертирства не было отмечено. На фронт попала масса ценных специалистов, которые имели возможность воспользоваться бронью, но вместо этого предпочитала с оружием в руках отстаивать французские ценности. «Странная» война тяжело воспринималась обществом, которое жаждало активных действий, и поиск «альтернативного решения» в виде вмешательства в Зимнюю войну был ответом на эти чаяния.

Подбитый французский танк

В ходе боевых действий, с 10 мая по 25 июня 1940 года французские войска потеряли 92 000 человек убитыми, 250 000 человек раненными, что составляло примерно 13% от 2,6 млн. человек, задействованных в боевых операциях. К слову, в ходе Первой мировой войны Франция понесла такие потери только к шестому месяцу ожесточенных сражений. Общие среднесуточные потери составили 7 600 человека, безвозвратные 2 044 человека. Для сравнения, среднесуточные советские потери в ходе оборонительного этапа Курской битвы составили 9 255 человек. Немецкие потери в ходе боев во Франции и в ходе июньских боев 1941 года сравнимы, т.е. не стоит считать, что для противника кампания во Франции была «легкой прогулкой». Анализируя причины поражения Франции в 1942 году немцы отмечали:

При тщательном исследовании развития событий можно отметить также, что и вторая причина — отсутствие моральной устойчивости и недостаток упорства, необходимого для оказания сопротивления — не играли никакой роли в поражении Франции. Правда многие французы были настроены мирным образом, но моральное состояние и поведение французских войск было на высоте. Даже в период наиболее тяжелого положения французские солдаты упорно сражались с превосходящими силами немецких войск, имеющих превосходство в вооружении и оснащении.

Разумеется, отдельные случаи паники (знаменитая паника в Булсоне) имели место быть, но в целом французские войска достаточно стойко сражались с немцами. Примеров индивидуального и массового героизма было более чем достаточно, на тактическом уровне ведения боевых действий французские войска неоднократно добивались локальных успехов, нанося немцам серьезные потери. На итало-французском театре боевых действий французские войска успешно противостояли вторжению превосходящих сил противника. Бои в воздухе отличались жестокостью: из 800 активных пилотов -истребителей французских ВВС, 200 погибло, 188 летчиков было ранено, 31 человек был захвачен немцами – потери составили 52%, в воздушных боях французские ВВС нанесли немцам существенные потери. В сражениях было убито 12 французских генералов. Даже на финальном этапе кампании, французские войска продолжали ожесточенно сопротивляться, неся большие потери: свыше пяти тысяч французских солдат погибли уже после подписания перемирия. Собственно перемирие вступило в силу под аккомпанемент тяжелого боя между 3-й танковой дивизией вермахта и защитниками Гренобля. 2/3 немецких потерь также пришлись на вторую фазу кампании.

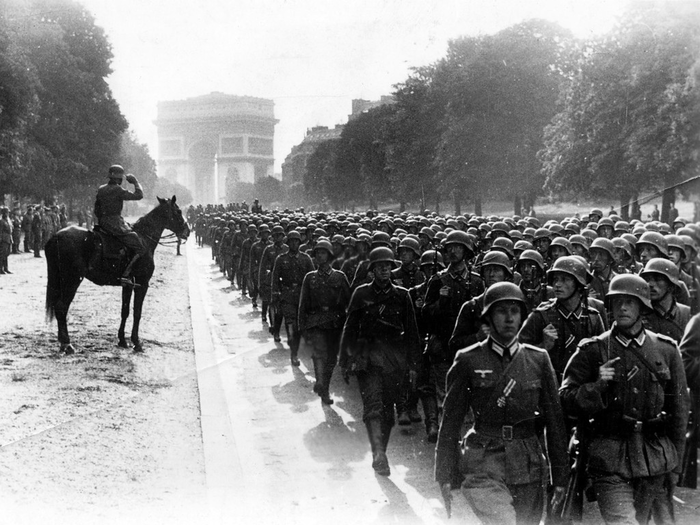

Немецкий парад в Париже, по пустым улицам мертвого города.

Хорошим примером «нежелания» воевать может служить история бойцов кавалерийского корпуса Приу – после разгрома корпуса во Фландрии, личный состав был вывезен через Великобританию во Францию. Там солдаты и офицеры ожидали получения новой матчасти, когда началось немецкое наступление по плану «Рот». Было принято решение о формировании небольших «кавалерийских» групп, которые должны были быть брошены под каток немецкого наступления, без надежды на успех и с небольшими шансами на выживание – хотя набирали туда только добровольцев, конкуренция за место в строю была высочайшей.

Массовый исход парижан из столицы Франции в 1940 г. после объявления его «открытым городом» также говорит о сильном стремлении противостоять врагу. Эренбург писал: "Париж в июне 1940 г. был мёртвый город. Немцы дивились, не таким им представлялся "новый Вавилон". Парижский исход - явление - которое бывает "раз в тысячу лет". В основе его находилось эмоциональное и личное решение каждого "не оставаться под ненавистной властью завоевателя"

В целом, можно отметить, что массовой сдачи в плен без сопротивления со стороны французской армии не отмечалось, армия понесла довольно чувствительные потери, сопротивление на отдельных участках фронта продолжалось даже после того, как было подписано перемирие.

Гитлер и Петэн

Ну и как водится, наиболее популярная версия – про предателей в правительстве, т.е. про власть, которая не желала воевать «до победного конца». По этой версии руководство Франции, придерживавшееся соглашательской позиции при становлении Гитлера, предавшее своих союзников – Чехословакию и Польшу пошло на мир с Гитлером вопреки интересам государства. В советской интерпретации, как правило, добавляется идея намеренного взращивания Гитлера с целью натравить его на СССР.

Надо отметить, что в период с 1920 по 1939 год во Франции в ходе ожесточеннейшей политической борьбы сменилось 46 (сорок шесть) правительств. Уже в ходе войны сменилось три французских правительства. В этих условиях говорить о какой-то долгосрочной стратегии и планировании не приходится. Решения, принимаемые правительствами, зачастую были ситуативными, решали конкретные возникшие проблемы и были направлены в угоду Национальному собранию и избирателям. В этом заключалась, пожалуй, одна из основных слабостей Франции.

Если беспристрастно смотреть на ситуацию, то в военном отношении после прорыва немцами оборонительных рубежей по рекам Сомма и Эна, никаких шансов остановить немецкое наступление у французов не было. И Вейган и Петэн, настаивавшие на заключении перемирия были военными профессионалами, они прекрасно осознавали этот факт. В сущности, у французского правительства оставалось два варианта дальнейших действий – эвакуация в колонии и продолжение борьбы или перемирие с немцами. Вариант с эвакуацией был вполне рабочим, те, кто хотел уехать в Северную Африку без проблем сделал это в июне 1940 года, возможностей организовать вторжение во французские колонии у немцев были еще меньшими, чем в Великобританию. Формально можно было продолжать сопротивление немцам довольно долгое время, но Петэн и Вейган, вместо этого ратовали за перемирие.

Одной из причин сговорчивости нового правительства Франции была уверенность в том, что война скоро закончится победой Германии. Английские войска и ВВС не продемонстрировали во Франции способность защитить страну от немецких войск, перспектива скорой высадки немцев в Великобритании, или, что более вероятно заключение мирного соглашения с Германией с французской колокольни выглядели более чем реальными. В пользу этого говорит то, что судьба французских пленных не особо волновала Вейгана, он считал, что максимум через три месяца они вернутся домой. В этой ситуации имело смысл заключение перемирия на лучших условиях, чем после окончательной победы Германии.

Одним из ключевых условий, выставленных Петэном при обсуждении условий перемирия, точнее, даже сказать условия, при несоблюдении которого, переговоры принципиально не будут проводиться, было сохранение французского государства как политического субъекта – т.е. немцы не должны были оккупировать всю континентальную Францию. По условиям перемирия, Франция как государство сохранялось, это, к слову с точки зрения ряда консервативных политиков и историков Франции оправдывало режим Виши, обеспечившего «сохранение французской нации и государственности». С точки зрения национального самосознания населения Франции это было серьезное достижение, предопределившее легитимность режима Петэна. Именно поэтому подавляющая часть военных, даже из числа ярых сторонников продолжения сопротивления, как например адмирал Дарлан, сохранило верность Виши, а вот Де Голль и «Сражающаяся Франция» оказались на положении изменников и изгоев, что наглядно было продемонстрировано в Дакаре в сентябре 1940 года. Сохранение легитимности государственной власти, сосредоточение ее в своих руках было важно для Петэна с целью организации внутреннего переустройства Франции, с целью восстановления страны в новом качестве.

Если вкратце подытожить вышесказанное, то можно сделать следующие выводы: в первую очередь причины поражения Франции лежат в военной сфере, немцы переиграли противника на стратегическом уровне, реализовав возможность последовательного разгрома сил противника по частям. Причины слабости французской армии, благодаря которым оказалась реализована немецкая стратегия кроются в системном политико-экономическом кризисе Третьей Республики, который не позволил стране полноценно реализовать свои возможности.

Статья взята с Cat_Cat. Автор: Алексей Котов

Личный хештег автора в ВК - #Котов@catx2

_________________________

Почему союзники проиграли битву за Францию? ЧАСТЬ 2

Парад Вермахта, 1935 год, на трибунах — французский атташе

В апреле 1936 французский генерал Rene Tournès, служивший военным атташе в Германии, обрисовал следующую картину состояния немецких вооруженных сил:

«Ситуация изменилась, когда Гитлер пришел к власти в январе 1933 года. Страна быстро превратилась в строительную площадку, и производство всех видов орудий войны было развернуто на полную мощь. В 1935 году Германия полностью сбросила маску. По закону от 16 марта она восстановила обязательную военную подготовку продолжительностью один год, которой предшествует год в «Службе труда». По закону от 21 мая она фактически поставила всех граждан рейха, даже в мирное время, в распоряжение военного министра. В результате к концу 1935 года немецкий генеральный штаб создал десять армейских корпусов, состоящих из двадцати четырех пехотных дивизий, трех механизированных дивизий, двух кавалерийских дивизий, в общей сложности около 480 000 человек. К ним следует добавить другие регулярные силы (Landespolizei, Schutzstaffeln) с численностью около 550 000 человек плюс 200 000 человек в «Службе труда». К концу 1936 г. полная реорганизация немецкой армии, намеченная Гитлером, вероятно, будет завершена. Затем он будет содержать двенадцать армейских корпусов, состоящих из тридцати шести пехотных дивизий и усиленных неизвестным теперь количеством механизированных и кавалерийских дивизий. Тогда в Германии будет армия мирного времени (не считая «Службы труда») из 700 000 человек, из которых 260 000 будут профессиональными солдатами. Немецкий авиапарк, насчитывающий не менее 1500 машин, превосходит как по количеству, так и по новизне британцев или французов.

В течение трех лет немецкие заводы интенсивно работали над выпуском самых современных видов оружия: самолетов, танков, тяжелой артиллерии и других орудий и боеприпасов, необходимых армии для ведения боевых действий. Размер этой армии военного времени будет огромным. Действия Германии в мировой войне дают нам представление о том, на что она способна: в августе 1914 года она выставила на поле сражения 107 дивизий, а в мае 1918 года, в момент ее максимальных усилий, 250 дивизий.»

Вермахт, 1935

В общем, французским военным было понятно – новые обстоятельства требуют новых решений, армию придется развивать. Во Франции практически параллельно с Германией стартует разработка «новых видов вооружений», таких как современные танки и современные самолеты, при этом, Германию уже ничего не сдерживает, а промышленность Франции переживает не лучшие времена. Разумеется, у французов был гандикап, в виде имевшихся запасов оружия с времен Первой мировой войны, пригодных, и успешно применяемых на полях сражения Второй мировой, но по некоторым современным позициям, таким как противотанковые пушки немцы уже имели серьезный отрыв. Одновременно с внедрением новых видов вооружений, открывавших широкие возможности в будущей войне, велась дискуссия об их месте и способе применения на поле боя. Правилом хорошего тона, в данном случае является упоминание о предложениях Ш. Де Голля, направленных на создание мобильной механизированной профессиональной армии, которые, по неизвестным причинам «устаревшие ретрограды-военные» не приняли. На самом деле «все было немного не так», и, понятное дело, никто из военных во Франции не отрицал необходимость создания мобильных соединений, они были созданы и одним из них, к слову, де Голль и командовал в 1940 году. Проблема была значительно глубже – Де Голль предлагал создание профессиональной армии постоянной боевой готовности, которая могла оперативно отреагировать на внезапное нападение немцев, или, ха-ха, по приказу командования упредить немецкое развертывание на Рейне. Идея была, безусловно, красивой и интересной, однако формирование такой армии съело бы все профессиональные армейские ресурсы французов, оставив развертываемую призывную армию без нормальных кадров. Это решение было бы актуально в борьбе с Веймарской Германией, в столкновении же с Вермахтом использование подобного ударного кулака было бессмысленно, так как обезглавленная и обезоруженная призывная армия не смогла бы воспользоваться первоначальным успехом «профессионального корпуса».

Современные танки

В остальном же тенденция на формирование подвижных соединений – легких механизированных дивизий, кавалерийских дивизий (с ударным танковым кулаком), моторизованных пехотных дивизий и, в конечном итоге, тяжелых бронетанковых дивизий РГК затронула и Францию. Более того, в 1940 году только три армии в мире имели подвижные механизированные объединения – РККА, вермахт и армия Франции (кавалерийский корпус Приу). Правда, не обошлось, как водится без влияния экономики – на опытных маневрах чудовищный расход топлива автотранспортом моторизованных дивизий побудил французов, «на всякий случай», изъять транспорт из моторизованных дивизий, и переподчинить его вышестоящим штабам, так что в 1940 году эти соединения были «условно подвижными».

Артиллерия

Еще одним отличием «французской» системы от немецкой был взгляд на использование авиации. Если немцы осознанно и системно делали ставку на самолеты «поля боя», которые были способны сопровождать свои войска в маневренной войне, то французское видение будущей войны ориентировало на решение огневых задач на поле боя артиллерию, для содействия которой имелось огромное количество самолетов разведки и корректировки артогня.

Уже в 1936 году военное руководство Франции осознавало, что войну с Германией, по крайней мере на первом этапе, придется вести в условиях немецкого превосходства в силах. Именно поэтому ставка была сделана на стратегическую оборону, расчет победы строился на том, что совместная мощь экономик Великобритании и Франции при полной поддержке экономики США пересилят задавленную блокадой Германию. Чтобы увеличить численность армии мирного времени Франция ввела двухгодичный срок службы, однако большая численность населения Германии приводила к тому, что в численном отношении и в отношении подготовленных резервистов Вермахт опережал армию Франции. Поскольку большую численность противника надо было чем-то компенсировать, французская военная доктрина делала ставку на ведущую роль огня и подготовку поля боя к сражению. Подвижным соединениям уготавливалась роль завязки сражения, обеспечения развертывания войск и нанесения контрударов по прорвавшемуся противнику. Разумеется, ни о какой легкой победе путем удара в спину немцам, занятым войной с восточными союзниками Франции речи не шло – страна планомерно готовилась к победе в тяжелой, затянутой войне на истощение.

Тем не менее, несмотря на все экономические и военные проблемы, к началу ВМВ французские вооруженные силы по количеству дивизий, личного состава, танков и авиации находились на сравнимом с Германией уровне. Соотношение сил в мае 1940 года не выявляло перспектив для стремительного разгрома французской армии.

Парад французской армии

В рамках рассмотрения причин поражения «до войны» нельзя не затронуть провальную внешнеполитическую деятельность Франции. После окончания Первой мировой войны Франция с целью обеспечения своего доминирующего положения на континенте планировала добиться как можно большего ослабления Германии путём передачи ей всего левобережья Рейна, расчленения Германии на ряд сравнительно мелких государств затем окружить эти слабые германские государства плотным кольцом стран, связанных с Францией военно-политическими союзами. Позиция США и Великобритании не позволили Франции в полной мере реализовать свои планы, Германия осталась единым государством, которое, потенциально оставалось более мощным, чем Франция. Поэтому основа безопасности Франции строилась на системе военно-политических союзов, направленных против Германии.

Альянс

Однако эта система имела серьезные недостатки, во первых военно-политические союзы практически не подкреплялись экономическим сотрудничеством – грубо говоря в экономическом плане Чехословакия и Польша были больше связаны с Германией, чем с Францией. Во-вторых, государства Восточной Европы имели гораздо больше претензий друг к другу, нежели к Германии, и их объединение было практически невозможно, что в полной мере проявилось в ходе Судетского кризиса, когда один потенциальный союзник Франции на пару с Германией обгрыз другого потенциального союзника Франции. В-третьих, и это было основной проблемой выстраиваемого союза, с начала 30-х годов экономическое и военное состояние Франции не позволяло в полной мере рассчитывать на немедленные успешные наступательные боевые действия против Германии, а ее восточные союзники сами по себе были неспособны бороться с немцами. Простейшие расчеты развития событий в случае нападения Германии на Польшу или на Чехословакию, говорили о том, что эти страны будут быстро разгромлены или понесут тяжелое поражение до того, как Франция соберется с силами для решительного наступления на немцев. Собственно именно это и произошло в 1939 году с Польшей – небольшие страны Восточной Европы не имели такого запаса прочности как Российская империя в 1914 году и потому не могли обеспечить Германии полноценную войну на два фронта. Более того, геополитическое положение этих стран было таковым, что даже оказание экономической помощи со стороны Франции было затруднительным, если не невозможным.

В поисках решения этих проблем Франция начала налаживать отношения с СССР, что вылилось в заключение советско-французского договора о взаимопомощи 1935 года. Впрочем, подписание этого договора, по сути, было всего лишь политическим демаршем, призванным повлиять на Германию. В свете послезнания это соглашение выглядит серьезным дипломатическим просчетом французов – договор не получил развития и реализации – военная конвенция, которая должна была его сопровождать, так и не была разработана. Причиной тому была безжалостная география – реализовать на практике этот договор было невозможно, в силу того, что СССР от Германии отделяли третьи страны, не предоставлявшие права прохода через свою территорию советским войскам. Министр иностранных дел Франции Ж. Бонне писал, что советско-французский договор "не имел никакого практического значения" поскольку «между французским и советским генеральными штабами никогда не было переговоров о том, каким образом русская помощь Франции могла быть реализована».

Ремилитаризация Рейнской области

В 1936 году Германия ввела войска в демилитаризованную Рейнскую область, мотивировав это угрозой, вызванной советско-французским союзом. Главнокомандующий французскими вооруженными силами генерал Гамелен заявил: "Даже ограниченная военная операция была бы рискованной, следовательно, не могла быть предпринята без всеобщей мобилизации". В условиях тяжелейшего экономического кризиса правительство Франции не пошло на проведение мобилизации, ограничившись дипломатическим протестом. Ремилитаризация рейнской области похоронила для французов даже теоретическую возможность упреждения развертывания немцев по реке Рейн и окончательно определила оборонительную стратегию на случай войны с Германией. Бельгия, давний союзник Франции, объявила о своем нейтралитете и разорвала военный союз с Францией. Король Бельгии заявил:

«Повторная оккупация Рейнской области путем прекращения действия Локарнского соглашения почти вернула нас к нашему международному положению до войны ... Мы должны придерживаться политики исключительно и полностью пробельгийской. Политика должна быть направлена исключительно на то, чтобы вывести нас из конфликтов между нашими соседями".

Тяжелое экономическое положение Франции, а также уверенность в затяжном характере будущей войны, поставило внешнюю политику страны в зависимость от Великобритании. Для Франции жизненно важно было гарантировать участие Великобритании в войне на своей стороне, поскольку тогда она гарантировано могла рассчитывать на экономические возможности союзника и на установление блокады Германии. В свою очередь Великобритания, в ходе проведения переговоров с Францией, подчеркивала, что военный союз Англии и Франции вступал в силу только в случае, если одна из сторон подвергалась прямой военной агрессии со стороны Германии. В случае, если Франция самостоятельно вступала в войну, Великобритания оставляла за собой право оставаться нейтральной. Такое положение вещей в значительной степени связывало Францию в принятии самостоятельных решений на внешнеполитической арене.

В 1938 году усиление Германии продолжилось, состоялся аншлюс Австрии, в результате чего территория Германии увеличилась на 17 %, население — на 6,7 млн. человек, в состав вооруженных сил Германии были включены шесть австрийских дивизий.

Аншлюс Австрии

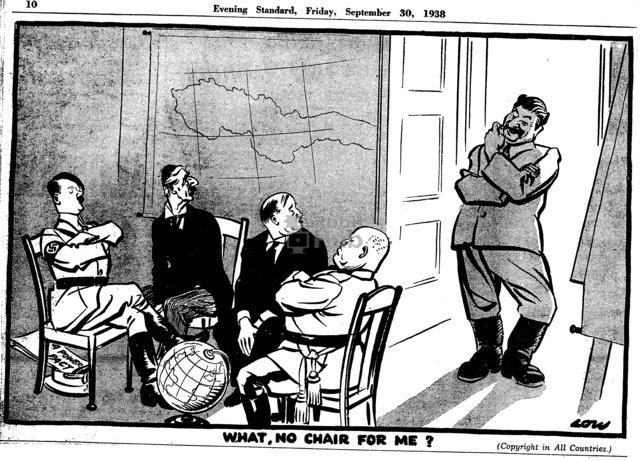

Следом грянул Судетский кризис, в ходе которого действия немцев затрагивали уже непосредственного союзника Франции – Чехословакию. В ходе этого кризиса в полной мере проявились все просчеты внешнеполитической деятельности Франции. Чехословакия, раздираемая внутренними проблемами, оказалась неспособной на самостоятельное сопротивление. Польша, формально являвшаяся союзником Франции, заняла откровенно прогерманскую позицию, при этом условия заключенного с Францией договора обязывали поляков вступить в войну только в случае германской агрессии против Франции. Аналогичную позицию занимали англичане и перед Францией в полный рост встала перспектива войны с Германией один на один. Возможности Чехословакии на оказание активного сопротивления немцам были очень ограничены, по мнению французского генштаба, в результате немецкого наступления армия Чехословакии была бы вынуждена отойти в труднодоступные районы страны и там пассивно ожидать исхода противостояния Франции и Германии. Активное участие СССР, имевшего договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией, в войне ограничивалось отсутствием общей границы с Германией и категорическим отказом третьих стран на пропуск советских войск через свою территорию.

Мюнхен

В этих условиях французское руководство, вопреки своей начальной позиции, было вынуждено пойти на мирное урегулирование Судетского кризиса в пользу Германии, удовлетворившись гарантиями Гитлера в отношении Чехословакии.

Наконец настал ключевой в истории Второй мировой войны, 1939 год. В марте Германия стремительно захватила остатки развалившейся Чехословакии, прямо нарушив данные в Мюнхене гарантии и поставив, таким образом, крест на попытках дипломатического урегулирования конфликтов в Европе. Начиная с этого момента, во Франции война с Германией воспринималась как неизбежность, руководство Великобритании также осознало, что политика умиротворения Германии не приносит результатов. В этих условиях будущие союзники дали четкие гарантии Польше, вынуждавшие их вступить в войну с Германией в случае ее агрессии, и начали переговоры с СССР. Как известно, переговоры эти провалились, отчасти из-за позиции Польши, которая не желала этого союза, отчасти от того, что СССР требовал конкретики в военных и политических вопросах, не желая играть роль пушечного мяса. Не получив исчерпывающих ответов, Сталин предпочел дистанцироваться от грядущей войны, заключив пакт о ненападении с Германией.

В 1939 году кресло для Сталина нашлось

Окончание в следующей части.

Статья взята с Cat_Cat. Автор: Алексей Котов

Личный хештег автора в ВК - #Котов@catx2

__________________________

(прим. Cat_Cat: текст очень длинный, выкладываем по частям, ждите продолжения)

Французские «победители нацизма»: от позорной сдачи – к войне за Гитлера

На фото Адольф Гитлер в захваченном нацистской Германией Париже, июнь 1940 года

Говоря об основных «союзниках» Советского Союза по Антигитлеровской коалиции и их реальном «вкладе» в Великую Победу, совершенно неправильно было бы обойти молчанием роль и место в той войне Франции. Тоже ведь вроде как «победители нацизма». Ага…

Даже в Параде Победы в 2010 году участвовали. Благо, и дата вполне подходящая «на носу» – ровно 80 лет назад, 14 июня 1940 года гитлеровцам без единого выстрела был сдан Париж. Правду о том, как, с кем и на чьей стороне сражались французы в годы Второй мировой и Великой Отечественной, в этой стране очень не любят вспоминать. Я расскажу вам – почему.

«Странная война» или поддавки по-европейски

Начать следует с того, что де-юре в состоянии войны с Третьим рейхом Франция находилась с 3 сентября 1939 года. Вот только то, что происходило на границе этих двух стран, не тянуло даже на слабенький пограничный конфликт, не то что на боевые действия с участием ведущих держав Европы. Через десяток дней после официального объявления войны Берлину, французские солдаты перешли было границу и даже продвинулись на какое-то расстояние. Однако вслед за этим, даже не встретив серьезного сопротивления (откуда ему было взяться – основные силы Вермахта как раз расправлялись с Польшей!), эти «бравые вояки», потоптавшись какое-то время на месте, дружно убрались восвояси. Зачем?! По официальной версии – «ждать англичан». Ну никак не хотели в Париже «таскать каштаны из огня» для отсиживающегося, как обычно, за Ла-Маншем Лондона. Вот и упустили единственный подходящий момент для того, чтобы, ударив гитлеровцам в спину, покончить с ними гарантированно и без особых проблем.

Благо, это позволяла сделать даже мощь одной только французской армии – к началу конфликта с Германией она, как минимум, ничем не уступала немецкой, а кое в чем и превосходила ее. Более 2 миллионов человек личного состава, около 3 с половиной тысяч боевых самолетов, 3 с лишним тысячи танков, многие из которых (около полутысячи) были значительно лучше немецких… Более того, с прибытием на континент экспедиционного корпуса Великобритании соотношение сил еще больше изменилось не в пользу Гитлера. Даже с учетом итальянских союзников Вермахта, которые влезли в войну с французами на ее завершающей стадии, и от которых толку было, честно говоря, как от козла молока, по крупнокалиберной артиллерии франко-британская коалиция превосходила противника почти вдвое. По количеству танков – в полтора раза, по боевой авиации – тоже чуть ли не вдвое. Людские ресурсы были практически равны.

И, тем не менее, воевать с нацистами вся эта силища, мягко говоря, не рвалась. Французы предпочитали отсиживаться в бастионах «линии Мажино», которую современники называли «вершиной инженерного искусства» в области оборонительных укреплений, считавшейся неприступной в принципе. Британцы тоже атаковать не стремились. Эта кампания недаром получила название «странной войны» – складывалось впечатление, что союзники, боясь выпустить лишнюю пулю по нацистам, стремятся ни в коем случае не допустить реального столкновения с ними. Лондон и Париж совершенно однозначно давали понять генералам и фельдмаршалам Вермахта: если они продолжат начатое 1 сентября 1939 года движение на Восток, то за свои тылы смогут не опасаться! Гитлера буквально подталкивали развязать войну против СССР: «Ну, чего же ты ждешь?! Мы уже тебе Рейнскую область отдали, Австрию, Чехословакию со всеми ее военными заводами и арсеналами… Так какого ты лешего тянешь, фюрер недоделанный?!

То, что мы тебе войну объявили за Польшу – так это ж только понарошку, по правилам «большой политики» так положено. Напади на большевиков - и трогать тебя никто не будет, не ясно, что ли? Ну, сказано, ефрейтор – он и есть ефрейтор…» То, что рассуждения, причем на самых высших уровнях в столицах Британии и Франции велись именно в таком ключе, неопровержимо доказывает один единственный факт: воевать по-настоящему там и вправду собирались. Но никак не с Третьим рейхом, а с СССР! В конце осени 1939 года (три месяца после оккупации Вермахтом Польши!) англичане в компании с французами на самом полном серьезе разрабатывали планы вступления в войну с СССР на стороне Финляндии. Десанты в Норвегии и Швеции высаживать собирались, наши нефтепромыслы на Кавказе бомбить… Победа РККА в «Зимней войне» не дала этим планам осуществиться – не успели попросту. Тем не менее, истинные намерения Запада они демонстрируют более чем красноречиво.

«Вояки» с пониженной социальной ответственностью

За то, что Франция и Британия оказались с нацистами «по разные стороны баррикад», их народам благодарить надо не собственных правителей, а исключительно Гитлера, решившего перед сражением с «азиатско-большевистскими ордами» решить все проблемы на Западе. Вся последовавшая за этим кампания была одним громадным позорищем – естественно, для тех, с кем вел войну Вермахт. Дания, захваченная им за 6 часов, Люксембург, не сопротивлявшийся и одного дня (7 убитых с обеих сторон за всю операцию), «державшиеся» целых 4 дня Нидерланды… Кто-то может сказать, что речь идет о государствах, чьи силы нельзя было сравнить с гитлеровской Германией. Ну, не скажите! Армия голландцев насчитывала 400 тысяч человек, бельгийцев – 600 тысяч. Малость поболее, чем гарнизон Брестской крепости, не правда ли? 45 советских пограничных застав, атакованных 22 июня 1941 года, на подавление которых в плане «Барбаросса» отводилось 40 минут, держались более 45 суток! Полтора месяца, шесть недель…

Именно столько понадобилось Вермахту, чтобы в пух и прах разнести двухмиллионную французскую армию вместе с англичанами заодно. Да, около 95 тысяч французов погибли в ту войну. Полтора миллиона при этом оказались в плену. А гитлеровская армия при оккупации половины Европы (Франции, Бельгии, Нидерландов), не потеряла убитыми и 46 тысяч. Насмерть никто не стоял. А единственной попыткой контратаковать немцев были действия Шарля де Голля. В Париж Вермахт вошел церемониальным маршем, не встретив ни малейшего сопротивления! Не нашлось никого, кто хотя бы плюнуть осмелился в сторону оккупантов. Стояли и глазели скорбно, с европейской коровьей покорностью… Более того, слегка забегая наперед, замечу – какие бы там байки ни рассказывали о французском «сопротивлении», первый немецкий офицер (моряк) был убит в Париже спустя более года после его оккупации – 21 августа 1941 года. Его застрелил Пьер Жоржес, французский коммунист…

Ну, и уж раз речь зашла о Сопротивлении… Французских партизан, «маки» с годами принялись изображать самыми что ни на есть героическими красками, чуть ли не приравнивая к нашим народным мстителям. Действительности весь этот пафосный эпос не соответствует совершенно. Деголлевская «Свободная Франция», квартировавшая, к слову сказать, в Лондоне, по состоянию на 1940 год состояла из 7 примерно тысяч человек. Партизаны в горах? Ну, конечно, были… Не угодно ли ознакомиться с названиями нескольких «французских» отрядов? «Котовский», «Сталинград», «Донбасс»… Ни на какие мысли не наводит? Правильно – основной костяк сопротивления нацистам на начальном этапе войны составляли наши соотечественники, причем, как, в первую очередь, советские военнопленные, сумевшие вырваться из лагерей, так и русские эмигранты. Даже дворяне, ни разу не симпатизировавшие большевикам, имелись в немалом количестве. Гимн французского Сопротивления написала русская, его потом даже на французский переводить пришлось.

До середины-конца 1941 года никаких партизан во Франции не было от слова «совсем». О сколько-нибудь массовом антинацистском движении на ее территории говорить можно только начиная с 1943 года, когда дела у Гитлера на Восточном фронте пошли – хуже некуда. Вот тогда и начали «подтягиваться». К 1944 году численность «маки» перевалила за 130 тысяч. Вот только незадача – французов там было, опять-таки, негусто. Чуть ли не половину (более 60 тысяч) составляли испанские республиканцы. Тысячи были, как я уже говорил, советскими или русскими людьми. А еще армяне, евреи, итальянцы. Даже немецкие антифашисты имелись, и, опять-таки, в немалом количестве! До миллиона количество «французских антифашистов» резко возросло как раз накануне вступления в Париж американцев. Потом их, понятное дело, «нарисовалось» еще больше.

«Шарлемань» и другие

Увы, говоря о количестве (реальном, а не возникшем после Победы) французских партизан и подпольщиков, о героической эскадрилье «Нормандия-Неман», в штатный состав которой входило 72 гражданина Франции, нельзя умолчать о других цифрах. Набор в «Легион французских добровольцев» (LVF) для войны против СССР был объявлен лидером местной фашистской партии PPF Parti Populaire Francais PPF Жаком Дорио буквально 22 июня 1941 года. Вскоре начинание получило одобрение и в Берлине, и дело пошло – всего за период с 1941 по 1944 год его ряды стремились пополнить более 13 тысяч французов. Правда, многих из них суровые немецкие доктора отсеивали, как непригодных, ну да для них все равно нашлось дело на родине, о чем я расскажу немного позднее. Как бы то ни было, поздней осенью 1941 года первые 3 тысячи вояк из LVF прибыли в Россию, стремясь еще разочек поучаствовать в битве за Москву. Версия о том, что им еще раз довелось сойтись с русскими на поле под Бородино, скорее всего, является красивой легендой – по датам не совпадает.

С другой стороны, и до столицы нашей Родины на сей раз эти продолжатели дела Наполеона тоже не добрались – в пух и прах их разбили на подступах. Впоследствии не шибко эффективных союзников немцы предпочитали использовать не на фронте, а для различных карательных и антипартизанских акций. Головорезы из LVF, «Трехцветного легиона» и прочих подобных французско-нацистских формирований, сполна «отметились» на Украине, в Белоруссии и на других оккупированных территориях. Возглавлявший эту банду бывший полковник Иностранного легиона Франции Эдгар Пюо за «войну» с мирными советскими жителями был удостоен генеральского звания и двух Железных крестов. Ближе к концу Великой Отечественной все это отребье вместе с ошметками подобных им частей было сведено в 33. Waffen-Grenadier-Division der SS «Charlemagne» – 33-ю (или 1-ю французскую) дивизию СС «Шарлемань». Несколько сотен ее солдат и офицеров в мае 1945-го защищали Берлин и даже стояли до последнего в Рейхсканцелярии. За Париж они так не сражались…

Точного количества французов, воевавших против СССР в составе СС и Вермахта, увы, не сохранилось ни в одном документе. Доподлинно известно лишь то, что в конечном итоге в советском плену их оказалось более 23 тысяч. На основании этого, большинство исследователей делает вывод о том, что искомое нами число составляет никак не менее 70, а то и 100 тысяч человек. Вот и сравните с «Нормандией-Неман»… Более того, десятки тысяч французов, подчинявшихся коллаборационистскому правительству гитлеровской марионетки Виши, воевали против англичан и американцев на территории французских колоний – Сенегала, Сирии, Ливана, Алжира, Мадагаскара. В самой Франции существовал аналог Гестапо – Carlingue, насчитывавшее тысяч 30 сотрудников и весьма смахивавшие на СС «милицейские охранные отряды», занимавшиеся охотой за евреями и коммунистами. Этих было раза в полтора побольше. Плюс к тому имелась и «обычная» полиция police nationale, немалая числом (тысяч 10 в одном Париже), также участвовавшая в преследовании евреев, коих, напомню, во Франции было загнано в концлагеря более 75 тысяч.

По всему выходит, что так или иначе, но активную поддержку нацистам с оружием в руках, как минимум, на начальном этапе войны, оказывало от 300 тысяч до полумиллиона французов. Это потом они стали массово сдаваться американцам и записываться в Сопротивление. После разгрома Германии за коллаборационизм во Франции были осуждены около 40 тысяч человек. К смерти приговорены около 2 тысяч, реально казнены 768. Это – что касается, так сказать, личного участия. Но нельзя забывать и о другом – о миллионах французов, всю войну исправно и прилежно трудившихся, обеспечивая Вермахт оружием, техникой, боеприпасами, обмундированием и продовольствием. Вот лишь несколько цифр – за период с 1940 по 1944 годы с конвейеров французских заводов сошли 4 тысячи боевых самолетов и 10 тысяч двигателей для них, 52 тысячи грузовиков. Все это, как вы понимаете, предназначалось «победоносной германской армии». Равно как и минометы, гаубицы, бронетехника и прочее. Сохранились воспоминания немецких офицеров, восхищавшихся тем, как «безоговорочно и без малейшего принуждения» трудились французы, приумножая боевую мощь Третьего рейха.

В число «победителей нацизма» Францию ввел… Кто бы вы думали? Сталин! Не из пролетарского интернационализма и не по блажи, естественно, а исключительно в силу того, что Верховному было предпочтительнее свободное государство с Шарлем де Голлем во главе (впоследствии крепко не дружившим с американцами и выведшим страну из НАТО), чем территория, оккупированная прочими «союзниками». Да, да, американцы и британцы никакого «вклада в победу над нацизмом» со стороны французов не видели в упор и намеревались разодрать освобожденную ими страну на подконтрольные себе зоны. Вот с той поры и повелось считать Францию «членом антигитлеровской коалиции» и одним из государств, «выигравшим Вторую мировую войну». Тем не менее, мы с вами обязаны помнить, как было на самом деле.