Як-9. Истребитель, изменивший тактику боев Люфтваффе_4

«Что вас больше всего поразило в нём?», - спросил российский историк.

«Отзывчивость управления. Як-9 реагировал на малейшее движение ручки. В повороте он был непревзойдённым на малых высотах. Когда мы выполняли виражи в том испытательном полёте, я понял, что в реальном бою не смог бы уйти от него. А ведь я считался одним из лучших пилотов группы».

«Как это повлияло на вашу тактику?», - продолжил историк.

«Мы стали избегать боёв на виражах, особенно на высотах до 3000 – 4000 м. старались использовать преимущество в пикировании и боевой опыт наших пилотов. Но с каждым месяцем это становилось всё труднее. Русские быстро учились, а их самолёты становились всё лучше».

Перед уходом историк задал ещё один вопрос. «Вы жалеете о том, что воевали против СССР?»

Хаас долго молчал, потом медленно ответил: «Я жалею о войне, но я горжусь тем, что был военным лётчиком и летал против достойных противников. Ваши пилоты и конструкторы заслуживают величайшего уважения. То, что они создали Як-9 в условиях эвакуированных заводов под бомбёжками – настоящее чудо. А лётное мастерство советских асов заставило нас полностью пересмотреть наши отношение к восточным славянам. Это был горький, но необходимый урок для немецкого высокомерия».

Восстановленный. Як-9 сейчас можно увидеть в центральном музее ВВС в Монино под Москвой. Это один из немногих сохранившихся экземпляров легендарного истребителя. Рядом с ним скромная табличка, рассказывающая о боевом пути самолёта.

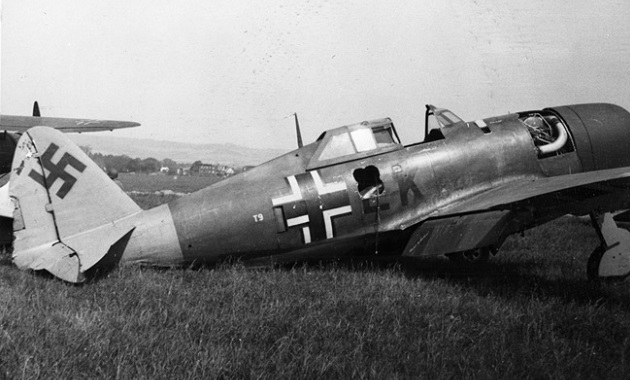

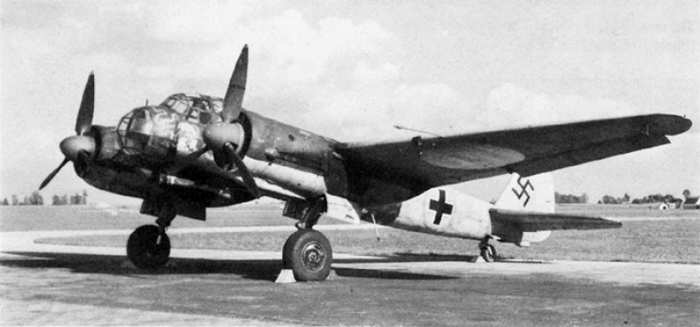

Но есть и другие следы истории именно «Красной Пятёрки». В архивах Германии сохранились документы испытательного центра в Рехлине с подробными отчётами о лётных характеристиках трофейного советского истребителя.

На их страницах восхищённые отзывы немецких пилотов и инженеров. «Мы должны признать, что недооценка противника была нашей серьёзнейшей ошибкой», - писал в своём заключении генерал-лейтенант авиации Адольф Галланд.

«Як-9 демонстрирует, что советская авиационная промышленность способна создавать истребители мирового класса. Если эта тенденция продолжится, нам придётся пересмотреть всю концепцию воздушной войны на Восточном фронте».

Историки авиации до сих пор спорят о точном влиянии испытаний трофейного Як-9 на тактику Люфтваффе. Одни считают, что именно это событие стало поворотным пунктом в воздушной войне на Восточном фронте. Другие полагают, что немецкое командование и без того понимало растущую угрозу со стороны советской авиации.

Но все согласны с тем, что история «Красной Пятёрки» символизирует качественное изменение в воздушном противостоянии. Советские самолёты перестали быть примитивными машинами, как их часто называли немецкие пилоты в начале войны. Теперь это были грозные противники, заставлявшие считаться с собой лучших асов Люфтваффе.

В своих послевоенных мемуарах Александр Яковлев, создатель Як-9, писал: «Мы никогда не стремились копировать зарубежные образцы. Наша задача была в другом: создать истребитель, максимально соответствующий условиям той войны, которую вела наша страна. Простой, надёжный, лёгкий в освоении и боевом применении. и, главное, лучший в своей стихии в манёвренном воздушном бою на малых и средних высотах. Истребители Як-9 и их модификации сыграли огромную роль в завоевании с советскими ВВС господства в воздухе на заключительных этапах войны. Всего было выпущено около 16.700 истребителей этого типа, больше, чем любых других советских самолётов».

Сегодня мало кто знает о том апрельском дне 1943 года, когда трофейный Як-9 впервые поднялся в небо под управлением немецкого лётчика-испытателя. Но эхо тех событий до сих пор звучит в истории авиации, напоминая о том, как один самолёт смог изменить отношение противника ко всей стране.

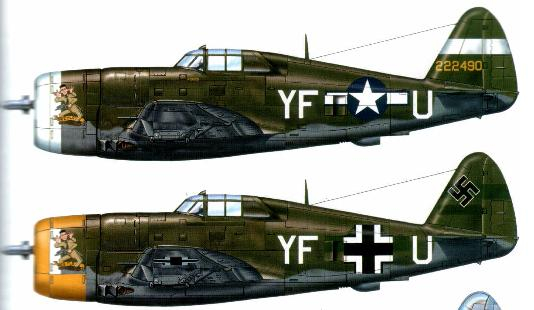

В 1995 году в ходе подготовки к пятидесятилетию Великой Победы в архивах Министерства обороны России были обнаружены интересные документы. Среди них донесение советской разведки от мая 1943 года. По информации из надёжных источников, немецкое командование провело всестороннее испытание захваченного истребителя Як-9.

Результаты вызвали серьёзную обеспокоенность у руководства Люфтваффе. По оценкам немецких специалистов, на высотах до 4.000 м Як-9 превосходит Bf-109G по манёвренности и скороподъёмности. Издана специальная директива, предписывающая пилотам Люфтваффе, избегать манёвренных боёв с данным типом истребителей и атаковать только из верхней полусферы.

Этот документ подтверждал, что советское командование знало о немецких испытаниях и об изменении тактики противника, знало и готовило соответствующие контрмеры.

Интересно, что в личных делах многих советских асов, воевавших на Як-9, встречаются упоминания об особой тактической подготовке, которую они проходили весной и летом 1943-го. Их специально учили навязывать противнику бой на малых и средних высотах, втягивать немецкие истребители в виражи, где преимущество было на стороне советских машин.

Один из таких асов Александр Покрышкин позже писал: «Як-9 стал идеальной машиной для реализации нашей новой тактики. Мы знали его сильные стороны и использовали их в полной мере, а немцы, похоже, слишком поздно осознали, с чем им приходится иметь дело».

Так история одного трофейного самолёта стала частью большой истории воздушной войны, войны не только машин, но и тактических идей, конструкторских решений, промышленных возможностей.

В 1998 году на авиасалоне в Ле-Бурже встретились ветераны, бывший советский пилот Николай Смирнов и бывший немецкий испытатель Ханс Вернер Лерхе. Два пожилых человека долго беседовали, вспоминая события более чем полувековой давности.

«Знаете», - сказал в конце разговора Лерхе, - «Ваш Як изменил моё представление не только о советской авиации, но и о вашей стране в целом. После полёта на нём я понял, что недооценка противника - худшая ошибка, которую может совершить военный».

Смирнов улыбнулся и ответил: «А я всегда знал, что мой самолёт особенный. Когда я впервые поднялся на нём в воздух, то почувствовал, что держу в руках оружие Победы».

Москва. 9 мая 1995 года. Торжественный парад в честь пятидесятилетия Великой Победы. В небе над Красной площадью пролетают самолёты, символизирующие разные эпохи советской и российской авиации.

И среди них летит восстановленный Як-9, окрашенный в исторические цвета 1943 года. Его появление вызывает особые эмоции у ветеранов, стоящих на трибунах. Для них этот самолёт не просто музейный экспонат. Это живое напоминание о войне, о молодости, о победах и потерях.

Звук мотора Як-9 особенный, густой, насыщенный, с характерными нотками. которые не спутаешь ни с чем. Ветераны поднимают глаза к небу, и многие из них не могут сдержать слёз.

Они помнят, как этот звук вселял надежду и уверенность, как появление «Яков» меняло ход боя, как немецкие пилоты всё чаще стали избегать встреч с советскими истребителями. Як-9 делает прощальный круг над площадью и уходит в сторону Поклонной горы, и вместе с ним уходит эпоха. Эпоха поршневых истребителей, пилотов в кожаных шлемах, и воздушных боёв на виражах.

Но остаётся память. И история о том, как один трофейный самолёт помог изменить ход воздушной войны. История о «Красной Пятёрке», которая заставила Люфтваффе признать превосходство советских авиаконструкторов и лётчиков.

И где-то в архивах до сих пор хранится тот самый первый отчёт немецкого лётчика-испытателя, заканчивающийся словами: «Мы никогда не видели такой манёвренности».

Окончание.

Первую часть читайте здесь: Як-9. Истребитель, изменивший тактику боев Люфтваффе

Вторую часть читайте здесь: Як-9. Истребитель, изменивший тактику боев Люфтваффе_2

Третью часть читайте здесь: Як-9. Истребитель, изменивший тактику боев Люфтваффе_3