3 июня. Поход крымского хана Девлета-Гирея на Москву

3 июня 1571 года случилось событие, которое считается одним из самых трагичных в истории Москвы. В тот роковой день крымский хан Девлет-Гирей, воспользовавшись идеальным стечением обстоятельств, подошел к стенам столицы. Не став штурмовать каменные стены - он поджег деревянные посады и слободы, что в последствии превратило город в пылающие руины.

Предыстория

Корни трагедии уходили в сложную игру сил Восточной Европы. Иван Грозный, увлеченный тяжелой и затяжной Ливонской войной на западе, оттянул туда лучшие войска и ресурсы, ослабив южные рубежи Руси, традиционно страдавшие от набегов Крымского ханства. Крымский хан Девлет-Гирей, вассал Османской империи, не только жил за счет грабежей и увода пленников («ясыря»), но и лелеял личную обиду: считая себя наследником Золотой Орды, он не мог смириться с завоеванием Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств. Его цель - вернуть Астрахань или хотя бы восстановить дань («поминки») с Москвы. Предыдущие походы провалились, но в 1571 году обстоятельства сложились для хана идеально: Российское государство было истощена войной и расколота опричниной, которая подорвала обороноспособность, особенно на юге. Разведка Девлет-Гирея, действуя через перебежчиков, точно знала о слабости русской обороны.

Начало похода

В мае 1571 года Девлет-Гирей собрал огромное конное войско (оценки численности разнятся от 40 до 60, а по русским летописям - до 120 тысяч человек, включая крымских татар, ногайцев и, возможно, турок). Первоначально хан планировал совершить набег близ Козельска и повёл свою орду к верховьям Оки. Но роковую роль в данном походе сыграл предатель - сын боярский Кудеяр Тишенков. Он предложил хану напасть на саму Москву, так как она по его уверениям была беззащитна перед нападением. Он так же рассказал про русские заслоны у Серпухова и указал на тайные броды через Жиздру (приток Оки) чтобы их обойти. Хан принял предложение перебежчика. По указанному пути орда обошла основные русские заслоны у Серпухова, где стоял с опричниками Иван Грозный, и ударила в тыл.

Узнав о прорыве Девлет-Гирея, Иван Грозный покинул Серпухов. Он отправился сначала в Александрову слободу, а затем дальше на север, в Ростов Великий. Его отъезд объясняют расчетом сохранить центр власти в случае катастрофы. Опричная гвардия ушла вместе с царем, оставив беззащитной столицу. Его отъезд деморализовал войска. Русская оборона, рассредоточенная и ослабленная, потерпела крах из-за несогласованности. Главные воеводы (Иван Бельский, Иван Мстиславский, Михаил Воротынский) командовали лишь около 6 тысяч «земских» ратников. Хан маневрировал, угрожая тылам, прорвал слабую оборону у Серпухова и переправился через Оку. Дорога на Москву была открыта.

Роковой день

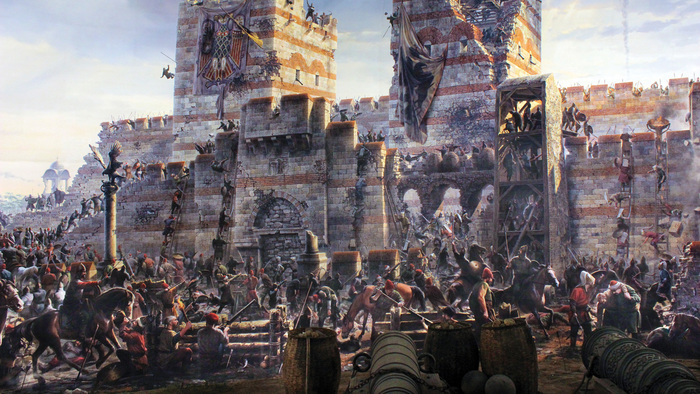

3 июня 1571 года авангарды татарской конницы появились у стен Москвы. Основные силы подошли на следующий день. Город, переполненный беженцами, охватила паника. Воеводы (князь Бельский и другие) попытались организовать оборону Кремля и Китай-города. Однако Девлет-Гирей не стал штурмовать каменные цитадели, а вместо этого подожег деревянные предместья. Сухая погода и сильный ветер превратили город в гигантский костер. Огонь бушевал несколько дней, уничтожив почти все, кроме каменных укреплений Кремля и Китай-города (хотя они сильно пострадали от жары и внутренних пожаров). Тысячи людей гибли в огне, задыхались в церквях и подвалах, где искали спасения, или погибали от рук татар. Число погибших оценивается в десятки тысяч. Царская казна уцелела за толстыми стенами. Увидев страшные разрушения и не имея сил для штурма Кремля, Девлет-Гирей, обремененный огромным полоном (десятки тысяч пленных) и награбленным добром, отдал приказ к отступлению.

Последствия

Последствия набега были катастрофическими: Москва лежала в руинах, экономика центральных районов была подорвана, тысячи людей угнаны в рабство. Это стало страшным унижением для Ивана Грозного, подорвавшим его престиж и миф о силе царя. Окрыленный успехом, Девлет-Гирей потребовал не только возобновления дани («поминков»), но и возвращения Казани и Астрахани. Москва была вынуждена согласиться на выплату дани в 1571 году. Поражение стало жестоким уроком: Иван Грозный и воеводы (особенно Михаил Воротынский) срочно усилили южные границы, улучшив засечную черту, разведку и систему оповещения. Провал опричников в защите столицы ускорил отмену опричнины в 1572 году.

Апогеем военного ответа стала блестящая победа объединенного русского войска под командованием Воротынского над Девлет-Гиреем в битве при Молодях в 1572 году, где хан был наголову разгромлен при попытке повторить успех. Москву же начали отстраивать с невероятной скоростью, и к зиме основные работы были завершены, что стало символом стойкости народа.

Таким образом, сожжение Москвы 3 июня 1571 года стало одним из самых мрачных эпизодов в истории России , но впоследствии данная трагедия заставила Российское государство мобилизоваться и покончить с крымской угрозой раз и навсегда.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных событий, произошедших в мировой истории за сегодняшний день. Ваша поддержка очень важна!