Почему Новая Шотландия не стала четырнадцатым штатом США?

Когда речь идет об американской революции (или бунте, если вы, сэр, из Лондона), большинство людей сразу вспоминают 13 британских колоний, которые объединились против метрополии и добились независимости. Однако мало кто задумывается о том, что в Северной Америке к моменту восстания было ещё несколько владений Бриташки, которые не присоединились к восстанию (всего в Америке на тот момент было 23 английские колонии). Одним из таких регионов была Новая Шотландия, ныне являющаяся провинцией Канады. Почему же она не поддержала своих южных соседей в борьбе за свободу? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе.

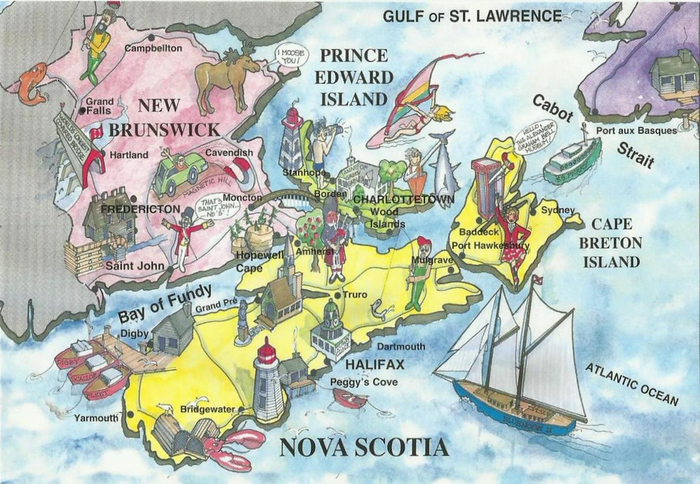

Для начала ("небольшая историческая справка, секунд на 30") чуток про историю и географию. Новая Шотландия - одна из трёх так называемых Приморских провинций Канады (Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда и собственно - Новая Шотландия). Эти провинции непосредственные северные соседи США по атлантическому побережью. И, если вспомнить историю США, то возникает вопрос - какого чёрта 13 колоний к югу восстали, а эти провинции - нет?

Одной из главных причин, по которой Новая Шотландия не присоединилась к восстанию, была её географическая удаленность от основных событий. Колонии, расположенные вдоль атлантического побережья, имели тесные связи друг с другом и активно участвовали в торговле и политической жизни региона, а главное - между собой. Новая Шотландия, напротив, находилась на периферии континентального влияния и имела ограниченный доступ к основным торговым путям. Регион был завязан на морской торговле, и являлся важным поставщиком рыбы и чипсов леса для Британской империи, и многие местные предприниматели зависели от торговли с метрополией.

Кроме того, население Новой Шотландии было относительно небольшим и состоящим преимущественно из лоялистов - переселенцев из Великобритании, которые сохранили верность короне. В отличие от 13 колоний, где недовольство британскими властями нарастало десятилетиями, в Новой Шотландии не было столь выраженного антибританского настроения. Объяснялось это тем, что до 1713 года эта провинция входила в состав Французской империи, и передана Британии после Утрехтского мира, но окончательно стала английской только после депортации франко-акадцев (до 1713 года Новая Шотландия называлась Акадией). Депортация была завершена буквально за несколько лет до начала восстания в южных колониях, поэтому бунтовать в Новой Шотландии было особо некому.

Жми плюс, если в Europa Universalis IV играя за Москву читерил, и колонизировал Северную Америку первым, начиная с Гренландии. А карта тут так, для наглядности.

Также стоит отметить, что британское правительство предоставляло значительные субсидии и льготы новым жителям Новой Шотландии, что способствовало укреплению их лояльности. Да и переселяли взамен французов туда не абы кого, а только надёжные лица, с семьями. В условиях экономической нестабильности и угрозы войны поддержка метрополии казалась таким людям более выгодным вариантом. Да и бунтовать таким переселенцам было как-то не с руки, многие из них имели долги, которые нужно было оплачивать.

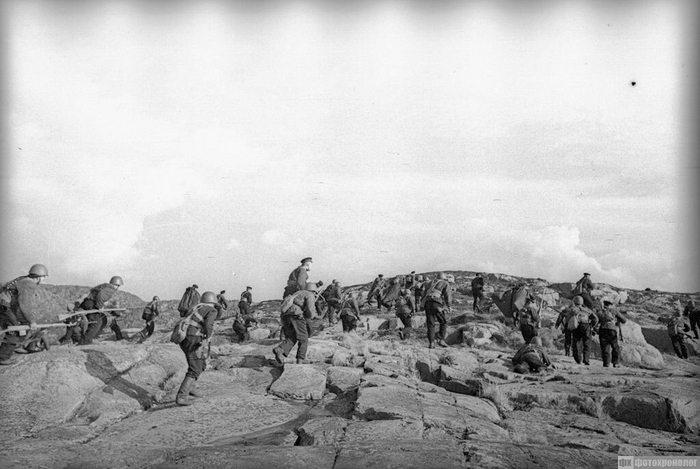

Наконец, нельзя забывать о военном присутствии Британии в регионе. В Новой Шотландии располагались крупные военные базы и гарнизоны, которые обеспечивали безопасность колонии и защищали ее от возможных нападений французов и индейцев. А главное - там был британский флот для охраны торговых судов. Британские войска контролировали также ключевые стратегические объекты, такие как гавани и форты, что делало невозможным организацию вооруженного сопротивления. В отличие от 13 колоний, где повстанческие движения могли рассчитывать на поддержку местного населения и партизанские отряды, в Новой Шотландии такая возможность отсутствовала. Потому что это, блин, остров.

В итоге судьба Новой Шотландии демонстрирует, насколько уникальными могут быть пути развития различных территорий внутри одного колониального пространства. Географические особенности, экономические интересы и военная стратегия в один-единственный момент сыграли решающую роль в том, что эта провинция выбрала путь сохранения лояльности британской короне вместо участия в революционных событиях. В итоге теперь это одна из уникальных и самобытных провинций Канады, имеющая такой же уникальный герб (о котором скоро в телеге) и историю.

Кстати, а вы в курсе, что парень с "грязной зелёной бумажки" со смешной причёской (Бенджамин Франклин) - первый американец, удостоенный членства в Российской академии наук? Ну, а кроме того он был землевладельцем в Новой Шотландии.