История Мерлина: от дикаря до волшебника

В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга «Кельты. Мифология, сформировавшая наше сознание» оксфордского медиевиста Марка Уильяма. Автор рассказывает о корнях кельтских легенд, оставивших наиболее заметный след в мировой культуре. По словам Уильямса, благодаря современной массовой культуре мы можем лучше понять древние легенды, чем читатели столетней давности. Публикуем фрагмент из главы, посвященной одному из главных волшебников в истории человечества — Мерлину.

В этой главе мы продолжим путешествие по артуровскому миру. Казалось бы, всем известен главный волшебник цикла, но на самом деле он появился в мифологии как совершенно самостоятельная фигура, вне легенды о короле Артуре. Истинное происхождение Мерлина скрыто в глубинах кельтского предания, которое на протяжении столетий рассказывали и переосмысливали в Шотландии и на севере Британии, в Ольстере и Уэльсе. В этой истории он предстает не мудрецом, а дикарем, не волшебником, а пророком.

Мерлин — один из самых неизменно популярных героев артуровского цикла, более загадочный, чем сам Артур, а потому будоражащий воображение многих поколений авторов. Одно из последних переосмыслений его образа встречается в одноименном фэнтези-сериале 2008–2012 годов, который рассказывает о молодости волшебника. Сам по себе сюжет не нов: уже в средневековых текстах Мерлин не раз представал в образе ребенка или юноши. В действительности, как мы увидим позже, одним из основных его прототипов был ясновидящий мальчик по имени Амвросий (или Амброзиус) из раннесредневековой легенды. Новшеством современной версии стало то, что авторы убрали разницу в возрасте между Мерлином и Артуром и сделали их ровесниками, отказавшись от классической модели старого наставника и молодого короля.

Более ранний пример оригинальной интерпретации персонажа можно найти в книге Т. Х. Уайта «Меч в камне» (1938), которая потом превратилась в первую часть знаменитой трилогии. В ней волшебник Мерлин обучает будущего короля Артура, превращая его в различных существ и отправляя на поиски приключений. В романе дается блестящее объяснение мудрости и проницательности Мерлина: он обладает странной способностью жить в обратном потоке времени, таким образом он знает будущее Артура из своего прошлого. Воздавая дань уважения Уайту, я тоже расскажу о том, как менялся образа Мерлина, в обратном порядке — от поздних представлений к самым ранним.

Начнем с Гальфрида Монмутского — речь об этом авторе шла в предыдущей главе, — трудившегося в первой половине XII века. Каждому, кто хочет познакомиться с легендарной историей Британии, придется иметь дело с Гальфридом. В этой книге мы еще неоднократно встретимся с ним. Вероятно, Гальфрид был бриттом: возможно, валлийцем или бретонцем. Очевидно, что писал он для англо-нормандской аудитории, а валлийским языком, судя по всему, владел посредственно. Именно благодаря его «Истории королей Британии» в средневековой Европе примерно с 1138 года пошла мода на короля Артура. Раздел книги, посвященный Артуру, был лишь частью проекта по созданию обширной и последовательной истории острова Британия. Похоже, норманны, завоевав Англию, проявляли немалый интерес к легендарному прошлому своих новых владений — возможно, чтобы преодолеть чувство отчужденности.

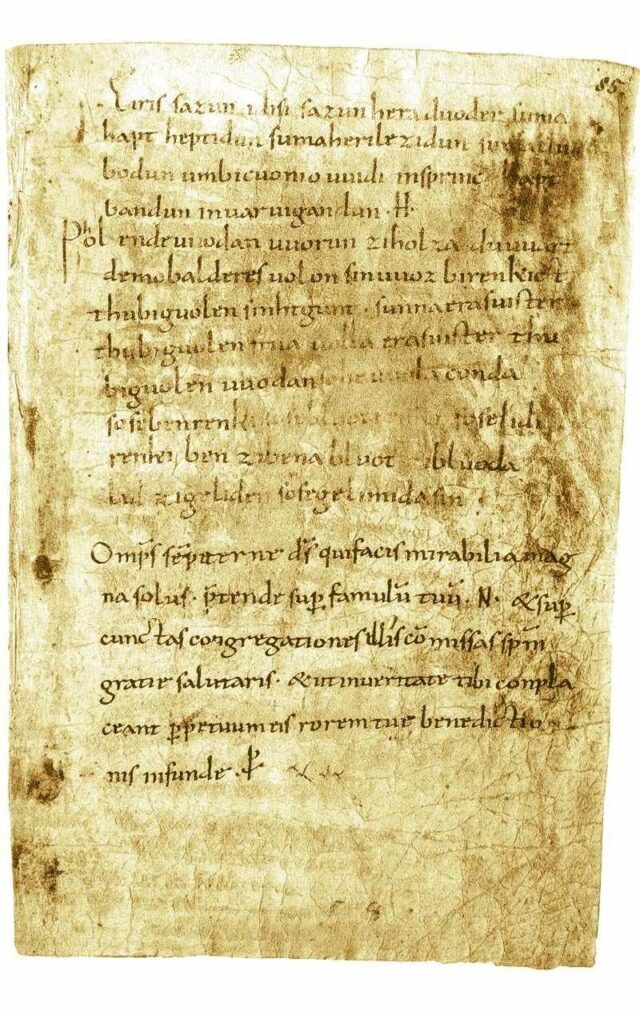

Однако первая работа Гальфрида, написанная на латыни, была не об Артуре, а о Мерлине. В странном тексте под названием «Пророчества Мерлина» (Prophetiae Merlini) волшебник предстает ребенком, этаким вундеркиндом. Он изрекает ряд намеренно путаных политических пророчеств, завершающихся предсказанием космической катастрофы, в которой перепутаются знаки зодиака, а вселенная перевернется с ног на голову. Современникам нетрудно было разглядеть в этом хаотичном апокалиптическом тексте аллегорию на свое время. После того как в 1120 году утонул единственный наследник Генриха I Вильгельм Аделин, в Англии наступил династический кризис, который после смерти самого Генриха в 1135 году перерос в гражданскую войну.

Период хаоса и беззакония вошел в историю острова под названием «Анархия». Первые читатели Гальфрида наверняка видели в пророчествах Мерлина предостережение.

В этом загадочном, сумбурном тексте бросаются в глаза две особенности Мерлина. Во-первых, он мальчик, во-вторых, пророк и ясновидящий. Подобные мотивы характерны для валлийских сказаний. Жадный до ярких образов Гальфрид подобрал их, как сорока подбирает блестящие предметы, и приспособил к истории, хоть изначально они не были связаны с Мерлином. Гальфрид целиком заимствовал образ пророка-вундеркинда из валлийского источника и переименовал его в Мерлина (лат. Merlinus). В оригинале мальчика звали Амвросий — по-валлийски Эмрис (Emrys). Мы уже встречали его в уже известном читателю труде — «Истории бриттов», написанной анонимным священником, который жил в Гвинеде примерно в 830-х годах и говорил на валлийском языке.

История Амвросия (Амброзиуса, Эмриса) — одна из самых известных валлийских легенд, и ей стоит уделить особое внимание. Перед нами, без сомнения, фрагмент фольклорного предания, включенный в текст «Истории бриттов». В центре повествования — тиран Вортигерн (Гвортигирн), правивший Британией примерно в то же время, когда началось вторжение саксов. Он позволил им поселиться на своих землях в обмен на руку дочери саксонского предводителя Хенгиста. И совершил ошибку, потому что вскоре саксы начали ему угрожать. Дела пошли совсем плохо, когда Вортигерн женился на собственной дочери и в результате кровосмесительной связи родился сын, что вызвало резкое осуждение святого Германа, самого влиятельного христианского проповедника Британии того времени. Вортигерн попытался построить убежище в горах Сноудонии, но все воздвигнутое за день было разрушено ночью таинственными силами. Автор «Истории бриттов» продолжает:

И Гвортигирн, опять призвав к себе колдунов, спросил у них, в чем причина этой напасти и что здесь происходит. Они на это ответили: «Пока ты не отыщешь ребенка, у которого нет отца, и этот ребенок не будет убит, а земля, на которой ты собираешься возвести крепость, окроплена его кровью, крепость никоим образом никогда не будет построена».

И, вняв их совету, он по всей Британии разослал гонцов, дабы те разыскали ребенка, у которого нет отца. Обойдя множество областей и краев, они добрались до равнины Эллети, которая находится в области, носящей название Глегвиссинг. Здесь они заметили играющих в мяч подростков. Между двумя из них внезапно вспыхнула ссора, и один прокричал другому: «О, человек, у которого нет отца, не взять тебе верх надо мной!» Тогда гонцы тщательно расспросили мальчика и всех остальных и стали допытываться у его матери, есть ли у ее сына отец. На это она ответила отрицательно: «Я и сама не знаю, как он был зачат в чреве моем, я знаю только одно, что во всю мою жизнь я не познала мужчины». И она им поклялась, что отца у мальчика нет. И гонцы Гвортигирна взяли с собою мальчика и доставили его пред лицо короля.

Колдуны Вортигерна — это, несомненно, его советники, которые выполняют в повествовании ту же роль, что и друиды в житиях ранних ирландских святых; возможно, мотив тирана и мудрецов был заимствован из ирландских источников. Однако мальчик без отца обладает гораздо более мощным пророческим даром, чем они. Подобно двенадцатилетнему Иисусу, который, согласно Евангелию от Луки, превзошел разумом ученых мужей в Иерусалимском храме, мальчик, назвавшийся Амвросием, посрамляет колдунов. Он приказывает людям Вортигерна копать на том месте, где должна была стоять крепость. Под землей обнаруживается водоем, а в нем — два чана (видимо, сообщающихся), а в них — холст, в котором они нашли двух змей (или драконов). Мальчик спрашивает колдунов-советников, что означает это чудесное предзнаменование, но те не знают ответа. Тогда мальчик обращается к королю:

Сия тайна открыта мне, и я вас к ней приобщу: холст — образ твоего королевства, о король; два змия, то два дракона; багряный дракон — твой, а водоем — образ нашего мира. Белый дракон — дракон народа, что захватил в Британии множество областей и подчинил себе множество обитающих в ней народов, и он будет властвовать в ней почти от моря до моря. Но в последующем поднимется наш народ и вышвырнет народ англов за море.

Монументальное пророчество о борьбе коренных бриттов с чужаками-саксами эхом отдавалось на протяжении веков; эта же тема поднималась и в валлийской пророческой поэзии. Когда Генрих Тюдор, валлиец по происхождению, занял в 1485 году английский престол, валлийские поэты провозгласили, что ему суждено исполнить древнее предсказание. Красный дракон британцев до сих пор изображен на флаге Уэльса.

Гальфрид Монмутский заимствовал историю мальчика-пророка Амвросия из «Истории бриттов», переименовав его в «Амвросия Мерлина». Позже он включил произведение «Пророчества Мерлина» в главный труд своей жизни, «Историю королей Британии». Так Мерлин впервые оказался связан с легендами об Артуре.

Из всего этого можно сделать два вывода. Во-первых, Гальфрид Монмутский был знаком с «Историей бриттов». Во-вторых, он знал, что персонаж по имени Мерлин (валл. Мирдин, Myrddin) считался в валлийской традиции великим провидцем, однако, возможно, не владел более подробной информацией о нем. Гальфрид даже переименовал его. Латинский вариант валлийского Myrddin выглядел бы как Merdinus — не самое благозвучное имя для франкоговорящей англо-нормандской знати. Оно слишком напоминало бранное французское слово merde («дерьмо»), так что Гальфрид деликатно заменил «д» на «л».

Однако ближе к середине XII века Гальфрид вновь обратился к образу Мерлина. За те двадцать лет, что прошли после создания «Пророчеств Мерлина», он собрал много информации о Мирдине из древних валлийских источников и воплотил их в поэме «Жизнь Мерлина» (Vita Merlini), написанной на безупречном и изысканном латинском языке. Благодаря этому произведению мы имеем доступ к гораздо более древней легенде о кельтском дикаре. Его история «бродила» между Ирландией, Южной Шотландией и Уэльсом по меньшей мере в трех разных вариантах. Все они приобрели литературную форму примерно в одно и то же время — в XII веке.

«Жизнь Мерлина» Гальфрида Монмутского состоит из одной тысячи пятисот двадцати девяти строк. Попробуем вкратце изложить ее запутанное содержание. В поэме Мерлин — пророк и повелитель королевства Дивед на юго-западе Уэльса. Вместе с Передуром, королем Гвинеда, и Риддерхом, королем Стратклайда, он сражается в безымянной битве против Гвенддолеу, королШотландии. В книге Гальфрид дает всем местам и людям латинизированные имена. Я использую их валлийские формы, чтобы в дальнейшем было легче сравнивать поэму с другими источниками. Гвенддолеу терпит поражение, но Мерлин так потрясен произошедшей резней, что теряет рассудок. Он убегает в Каледонский лес и живет там, питаясь травой и плодами. Его сестра Гвендид, супруга короля Риддерха, узнает о местонахождении брата и отправляет гонца на его поиски. Посланник встречает Мерлина, который жалуется на жестокий зимний холод, и в ответ поет ему о печали Гвендид и Гвендолен, его жены (невероятно, но у Мерлина есть жена!). Песня успокаивает Мерлина, в состоянии просветления он соглашается навестить сестру.

Но оказавшись при дворе короля Риддерха, вновь впадает в безумие, и его сковывают, чтобы не дать вернуться в лес.

Далее следует череда событий, в которых безумие Мерлина служит источником горьких и ироничных озарений. Мерлин видит лист, застрявший в волосах сестры, и смеется, но отказывается объяснить причину смеха, пока его не отпустят. Просьбу исполняют, и тогда он рассказывает Риддерху, что лист попал в волосы Гвендид, когда та возлежала с любовником под открытым небом. Пристыженная Гвендид отрицает ясновидческий дар Мерлина. Она присылает к нему по очереди трех мальчиков — а на самом деле одного и того же в разных одеждах — и требует, чтобы брат предсказал, как каждый из них умрет. В первый раз Мерлин отвечает, что мальчик погибнет, упав со скалы, во второй — что тот умрет на дереве, а в третий — в реке. Риддерх понимает, что доверять его предсказаниям не стоит. Потом Мерлина спрашивают, может ли его жена вновь выйти замуж. Он отвечает утвердительно, но предупреждает, что будущий муж должен его остерегаться. Далее Гальфрид рассказывает о судьбе мальчика: тот упал со скалы, запутался в ветвях дерева, что росло ниже по склону, и повис так, что его голова оказалась в воде. Все это доказывает правоту Мерлина.

Вернувшись в лес, Мерлин читает по звездам, что Гвендолен снова выходит замуж. Он врывается на свадьбу верхом на олене. Вырвав у бедного животного рога, он швыряет их в жениха и убивает его, после чего вновь оказывается пленником при дворе Риддерха. Там он видит сначала нищего, а затем молодого человека, покупающего кожу для починки башмаков, и вновь смеется. Риддерх обещает ему свободу, если он объяснит причину смеха, и Мерлин отвечает, что нищий, не зная о том, стоял на зарытом сокровище, а молодой человек утонет прежде, чем успеет надеть починенную обувь. Его предсказания сбываются, и Риддерх отпускает его.

В лесу Мерлин занимается астрологическими наблюдениями в башне, построенной для него сестрой, и предсказывает будущее Британии вплоть до нормандского завоевания.

Риддерх умирает, и Гвендид скорбит о нем. Тут появляется знакомый нам «легендарный» Талиесин и отправляется в лес, чтобы навестить Мерлина. Они ведут ученые беседы на разные темы, включая космографию, острова и, как ни странно, рыбу.

Вдруг из ниоткуда возникает источник, испив из которого, Мерлин избавляется от безумия. Он благодарит Бога за исцеление, а всезнайка Талиесин пользуется случаем, чтобы поговорить о родниках и источниках по всему миру. Узнав, что Мерлин здоров, несколько правителей навещают его в лесу и уговаривают вернуться на престол, но он отказывается. Появляется сумасшедший, в котором Мерлин узнает друга юности Маелдина. Тот лишился рассудка после того, как съел отравленные яблоки, предназначенные Мерлину. Он пьет из источника и тоже исцеляется. Вчетвером Маелдин, Талиесин, Мерлин и Гвендид остаются в лесу и никогда больше не выходят во внешний мир. Поэма завершается пророчеством Гвендид. Она подробно описывает события, которым суждено произойти в правление короля Стефана, после чего Мерлин торжественно отрекается от своего дара предвидения.

«Жизнь Мерлина» — это изысканная и мудрая поэма, затрагивающая множеством тем, интересовавших интеллектуалов середины XII века. Среди них, например, астрология — относительно новое для тех времен искусство, позаимствованное западным миром у арабов. Но поскольку многие детали произведения отсылают к валлийской и ирландской литературе, можно сделать вывод, что Гальфрид был знаком с легендой бриттов о дикаре и пророке, которую он превратил в остроумную поэму на латинском языке. Эту теорию подтверждают и другие источники из средневековой Шотландии и Уэльса. Сложность в том, что они называют главного героя по-разному. Чтобы избежать путаницы, я буду использовать определение «дикарь». Если объединить эти источники и найти в них пересечения с «Жизнью Мерлина» Гальфрида Монмутского, то можно представить примерный сюжет древней легенды бриттов. Действие разворачивается на территории современной Южной Шотландии. Дикарь некогда был королем или знатным человеком, как-то связанным с королем Риддерхом из Стратклайда. Он принимал участие в сражении, известном как битва при Арвдеридде, между королем Риддерхом и королем Шотландии Гвенддолеу. «Анналы Уэльса» датируют эту битву 573 годом; вероятно, она произошла рядом с местечком Артурет под Карлайлом в Камбрии. В ходе битвы дикарь потерял рассудок и бежал в Каледонский лес, вызвав гнев Риддерха. Там он провел много лет в ужасе и безумии вместе с другими отшельниками. Однако его психическое расстройство пробудило в нем пророческий дар. Сестра дикаря пыталась успокоить его и вернуть обратно в замок. Иногда он издавал странный смех, за которым следовали предсказания, неизменно точные. В конце концов он умер «тройной смертью»: пронзенный, утонувший и упавший с высоты или повешенный.