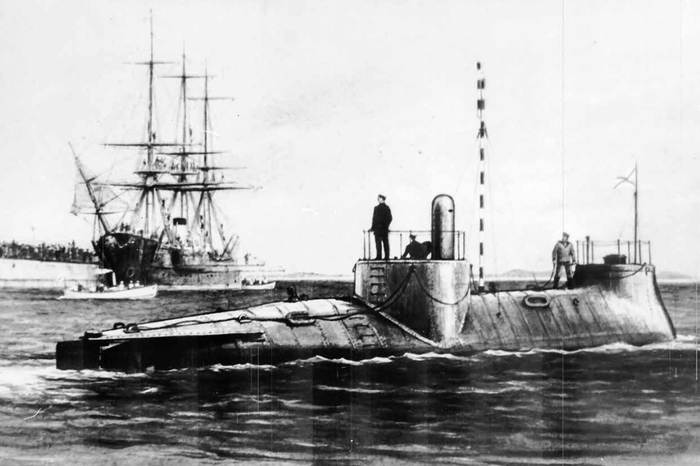

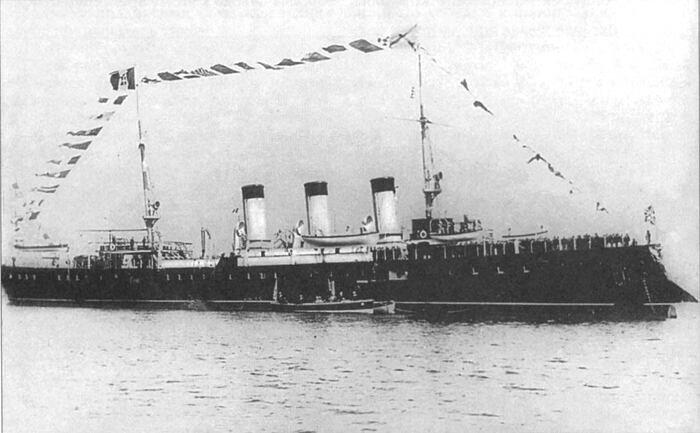

«Светлана» — бронепалубный крейсер Русского императорского флота, погибший в Цусимском сражении.

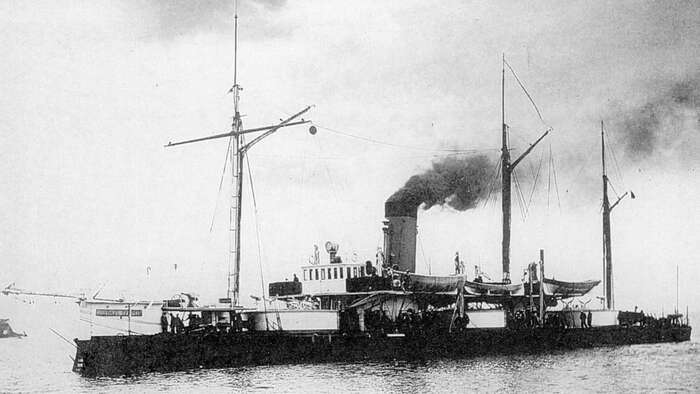

Заложен 28 июня 1895 года в Гавре (Франция), как яхта великого князя Алексея Александровича, генерал-адмирала и главы морского ведомства в то время. Спущен на воду в декабре 1896 года. 21 марта 1898 года крейсер вступил в строй.

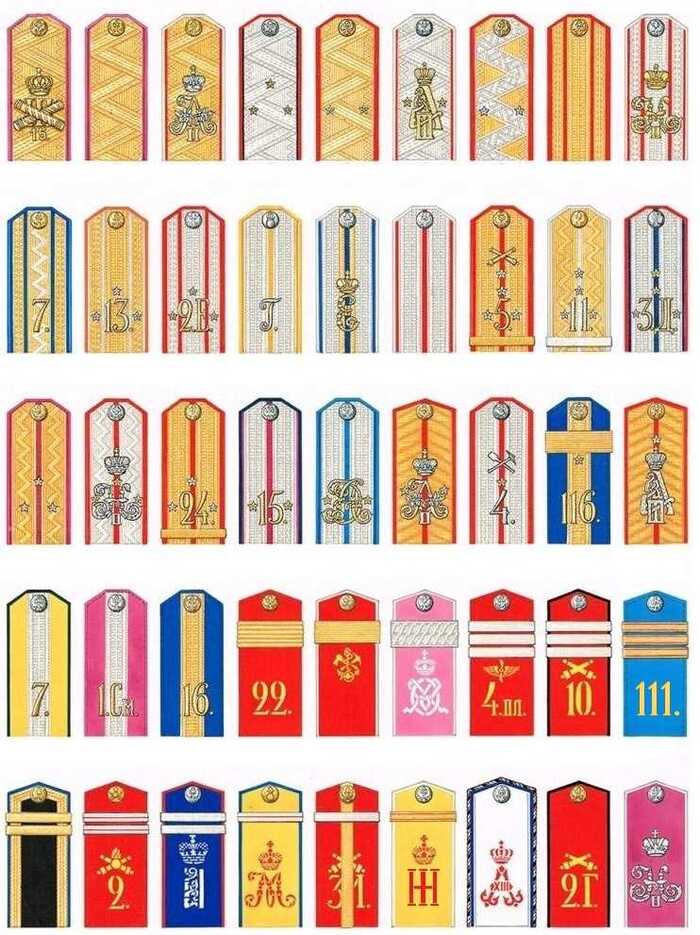

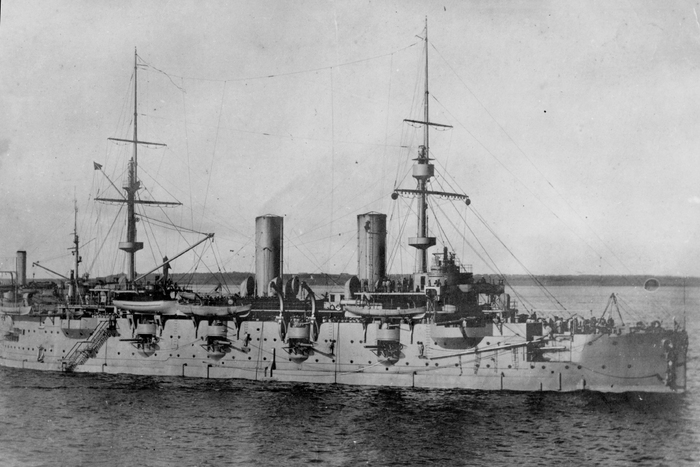

Крейсер имел нормальное водоизмещение 3908 т, длину 110 м по ватерлинии, ширину 13 м, осадку 5,7 м. Двойное дно шло на 56 % длины корпуса, под машинным и котельными отделениями, и имело толщину листов 6-мм. Корпус был разделён на одиннадцать основных отсеков. В подводной части стальной корпус обшивался тиком толщиной от 80 до 150 мм и красной медью толщиной 0,8 мм (2,0 мм у клюзов). По французскому проекту проектная численность экипажа составляла 270 человек, что посчитали недостаточным. Корабли имели штатную численность экипажа пятнадцать офицеров, шесть кондукторов и 302 нижних чинов, в военное время экипаж был увеличен до 388 человек, вообще количество коечных сеток и помещения крейсера позволяли разместить на борту до 400 человек экипажа.

Корабль был вооружён шестью 152-мм орудиями Кане в одиночных установках — по одному орудию помещены на баке и юте, два были расположены в носовых спонсонах и два в кормовых. Пушки могли поражать цели на дальностях до 11 100 метров, боекомплект составлял 810 выстрелов (135 снарядов на ствол). Кроме того-десятью 47-мм скорострельными орудиями с боезапасом 6000 выстрелов. Крейсер также был оснащен четырьмя 381-мм торпедными аппаратами, двумя траверсными и по одному в оконечностях, с общим боезапасом из десяти торпед.

Карапасная броневая палуба являлась главной защитой крейсеров. Горизонтальный участок палубы имел толщину 25 мм, скосы опускавшиеся к бортам имели толщину 25 мм, глассисы машинных люков имели толщину 120 мм и высоту 300 мм. Также палуба опускалась к носу и корме крейсера. Боевая рубка имела толщину стенок 100 мм, а крыши — 25 мм. Щиты орудий главного калибра имели толщину 25 мм.

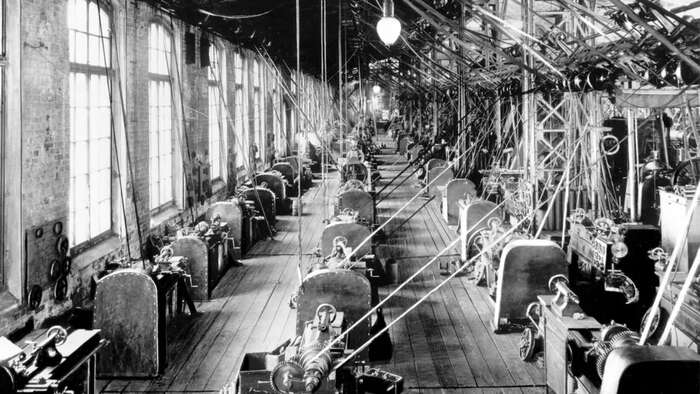

Восемнадцать котлов Бельвиля с рабочим давлением 17 атм. располагались в трех котельных отделениях (шести кочегарках); каждое отделение имело свою дымовую трубу.. Нормальный запас котельный воды составлял 20 т, питание котлов осуществлялась 12 донками Бельвиля.

На корабле установили две вертикальные четырёхцилиндровые (по два цилиндра низкого давления) паровые машины тройного расширения суммарной мощностью в 8500 л.с. при частоте вращения машин 128 об/мин; давление пара, подаваемого в машины, равнялось 12 атм. Экономическая скорость 11,5 узла, максимальная – 19,2 узла.

В марте 1898 года крейсер вышел из Гавра и направился в Средиземное море. На борту было 388 членов экипажа, но поход показал, что начальной численности недостаточно для управления машинами — пришлось отправить часть строевой команды в кочегарки.

Корабль посетил Тулон, затем направился в Лиссабон для участия в праздновании по случаю 400-летия открытия морского пути в Индию. К «Светлане» проявляли живой интерес — личный боевой корабль морского министра крупнейшего государства Европы был весьма необычной диковинкой. Из Португалии крейсер вновь отправился в Гавр — для починки расшатавшейся во время празднования палубы, а затем через Киль ушел на Балтику, прибыв 10 июня 1898 года в Кронштадт. В начале июля генерал-адмирал вышел на своей новой яхте в первый поход — по портам Балтийского моря.

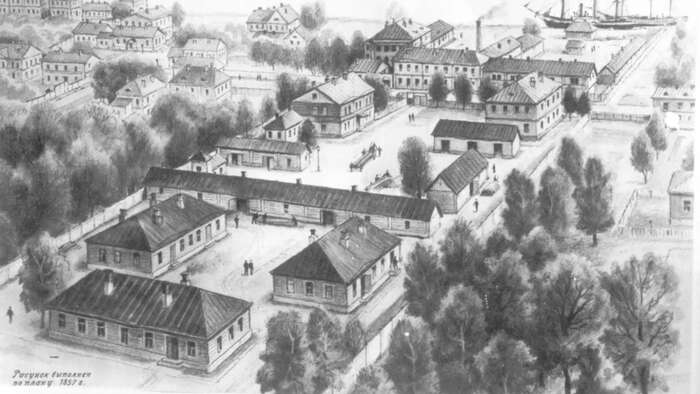

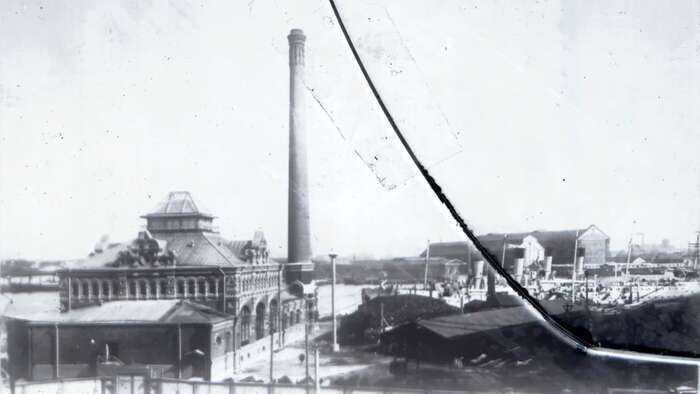

В 1899 году крейсер совершил поход в арктические воды, где участвовал в открытии порта в Екатерининской гавани — Александровск-на-Мурмане (ныне- Полярный), а на обратном пути — зашел на остров Медвежий, где водрузил русский коммерческий флаг и крест с надписью «принадлежит России».

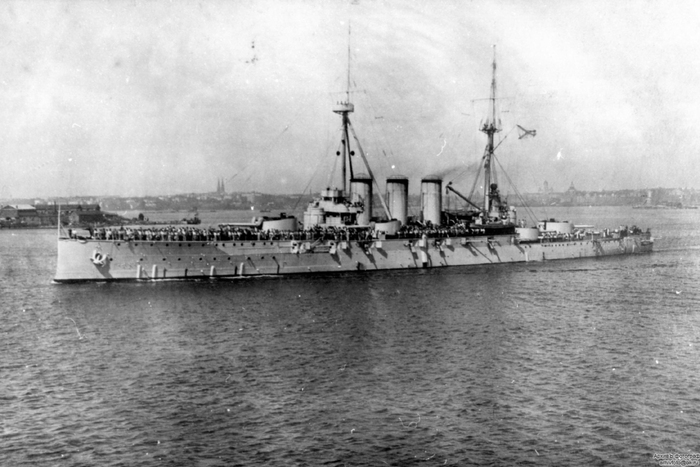

2 марта 1904 года генерал-адмирал Алексей Александрович принял решение о включении крейсера «Светлана» в состав 2-й Тихоокеанской эскадры. Численность экипажа была доведена до 457 человек. После переоборудования корабль покинул Либаву 2 октября 1904 года и направился на Дальний Восток через Суэцкий канал в составе отряда, которым командовал контр-адмирал Д.Г. Фелькерзам. Присоединившись к основной эскадре, крейсер возглавил разведывательный отряд, включавший также крейсер II ранга «Алмаз» и вспомогательный крейсер «Урал». Крейсер был перегружен запасами, водоизмещение возросло до 4700 тонн, а скорость снизилась до 18 узлов. Во время похода производились практические стрельбы, но они были очень редкими и проходили в условиях, не соответствующих боевым — на коротких дистанциях и по неподвижным мишеням.

По приказу адмирала Рожественского, «Светлана» вместе с остальными кораблями разведывательного отряда крейсеров, занималась охранением транспортов. В результате в первый день сражения — 14 мая крейсер оказался в арьергарде основных сил, держась между противником и транспортами. Разведывательный отряд вместе с отрядом контр-адмирала Энквиста вел бой с двумя отрядами японских крейсеров общей численностью в 10 кораблей. Около 3 часов дня корабль получил попадание, которое оказалось роковым — подводную пробоину в носовом отделении. Крейсер набрал около 350 тонн воды и сел носом на 1,3 м, при том что уже был перегружен углем. Скорость упала до 15 узлов. Были затоплены четыре динамо-машины и носовые погреба 152-мм и 47-мм снарядов, а также минный погреб. Из-за дифферента на нос и крена на левый борт стала невозможной стрельба из левого носового орудия. В затопленных отсеках погибли два матроса из прислуги погребов. Также крейсер получил еще 7 попаданий, не нанесших критических повреждений.

К концу дня крейсер расстрелял значительную часть своего боезапаса, к заходу солнца на нем оставалось порядка 120 152-мм снарядов. «Светлана» попыталась идти в кильватере у крейсеров «Аврора» и «Олег» из отряда контр-адмирала Энквиста, но не смогла поддержать необходимую скорость хода и отстала. Под утро крейсер обнаружил миноносец «Быстрый» и пошел дальше вместе с ним, пытаясь пробиться во Владивосток. Весь остаток ночи крейсер поддерживал скорость 14-15 узлов, чтобы не привлекать вражеские корабли пламенем из труб.

В 5:00 утра 15 мая крейсер обнаружил слева от себя остров Дажелет. Капитан корабля С.П. Шеин намеревался подойти к берегу, завести пластырь на пробоину, откачать воду, перегрузить часть угля на миноносец, а затем продолжать движение во Владивосток вдоль корейского берега. На рассвете с крейсера увидели на горизонте четыре японских крейсера, но «Светлане» удалось уйти незамеченной. Около 7 утра слева по курсу опять показались японские корабли. Это были крейсера «Ниитака» (3420 т., 6 152-мм и 10 76-мм орудий) и «Отова» (3000 т., 2 152-мм, 6 120-мм и 4 76-мм орудий), а также миноносец. «Светлана» попыталась уйти, но не смогла развить скорость выше 17,5 узлов. Уже через час стало ясно, что оторваться от противника не получится. Около 8:00 капитан собрал офицеров на совещание, и было принято решение принять бой, а после исчерпания боезапаса — затопить корабль. На крейсере пробили боевую тревогу.

К 9:00 расстояние до преследователей сократилось до 10000 метров, к 9:30 — до 9000 метров, и «Светлана» открыла огонь из ютового и левого кормового орудий. В 9:40 крейсер IJN Otowa открыл ответный огонь, «Ниитака» также дал пробные выстрелы, но расстояние было слишком велико, и второй крейсер временно прекратил стрельбу. К 10:00 снаряды с «Отовы» начали попадать в русский корабль, и тот начал менять курс, чтобы сбить прицел противнику. Это позволило преследователям сокращать расстояние быстрее.

В 10:12 «Ниитака» вновь открыл огонь из носового 152-мм орудия, и около 10:30, когда расстояние между кораблями сократилось до 6000 метров, один из японских снарядов пробил защиту машинных люков, сложенную из колосниковых решеток, и разорвал паровые трубы. Левая машина «Светланы» вышла из строя, и крейсер потерял ход. К этому моменту 152-мм снаряды закончились, и капитан отдал приказ открыть кингстоны, люки и двери в переборках, а затем — покинуть корабль. Экипаж начал спускаться в воду с правого борта, используя подручные средства — к этому моменту все шлюпки и катера были уже разбиты. Японцы продолжали огонь до того момента, как крейсер погрузился в воду, и многие из членов экипажа погибли в воде. В числе погибших в этот отрезок боя был и капитан корабля.

В 11 часов крейсер «Светлана» лег на левый борт, имея значительный дифферент на нос, и погрузился на дно. Японские крейсера отправились в погоню за миноносцем «Быстрый», а затем — за двумя кораблями, появившимися на горизонте. Оставшихся в живых членов экипажа русского крейсера — 11 офицеров, 7 кондукторов и 273 нижних чина через 2 часа подобрал вспомогательный крейсер «Америка-мару». Погибли в бою или утонули 10 офицеров, священник, 4 кондуктора и 153 нижних чина.

Во время этого боя крейсер «Ниитака» не получил ни одного снарядного попадания, в «Отову» попали два снаряда, убив одного офицера и четырех матросов, 23 человека получили ранения.