Продолжаю посты о царской школе. Довольно часто слышал термин - Кухаркины дети. И вроде всё понятно, а логически непонятно почему делали такой указ, но не было в нём логики для меня, и материала не было, лишь только одно мнение советских историков и всё. И вот, я совершенно случайно, наткнулся на это в книге Любжина. Думаю, что это будет интересно понять, даже сталинистам. Итак, приступаю к цитированию книги "Сумерки всеобуча".

"Сравнительно недавно довелось прочесть одну историю о Бостоне. В этом городе было несколько авторитетных школ; власти, решив обеспечить своей молодежи равные стартовые условия, направили в эти школы подростков из неимущих слоев, прежде всего афроамериканцев; в ответ родители прежних учеников – городская элита – переселились в пригороды, где отцы города не имели власти, и увели с собой наиболее квалифицированных преподавателей и деньги. И сделали они это, конечно, вовсе не из классовых предрассудков.

Просто для примера. Вы заберёте своего сына и тем более дочь из класса, где 50% будут дети таджиков или узбеков?

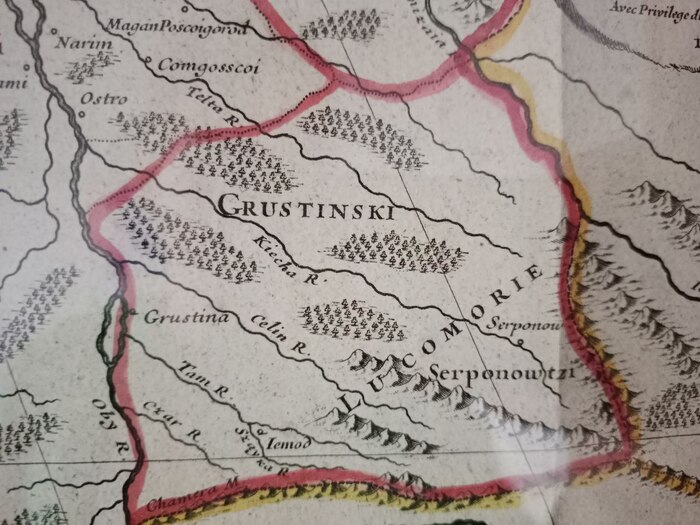

Реформы Николая I в области просвещения считают реакционными. Они такими и были; он развел типы учебных заведений, направив их на обслуживание образовательных потребностей различных классов общества, доступ недворян в гимназии был затруднен; четырехзвенная система из последовательной стала параллельной (за исключением университетов, естественно, которые были продолжением гимназий). Однако созданная по Уставу 1828 г. уваровская гимназия – одно из высших достижений (а может, и высшее) русской педагогики в принципе.

Причина лежит на поверхности; мне даже не нужно ее называть.

Мещанство и купечество серьезными образовательными потребностями, хотя бы в рамках поверхностного четырехлетнего гимназического курса, не обладало; дворянство же не хотело отдавать своих детей в общесословные учебные заведения – не из аристократической спеси, а по тем же самым причинам, по которым решила поменять место жительства бостонская элита. ( То есть, чтобы их дети не стали такими же, что и окружающие по менталитету.)

Когда же Николай оставил в гимназиях (уже семилетних) столько разночинцев, что культура поведения навязывалась им, а не ими, дворяне преодолели недоверие к казенным гимназиям и стали охотно отдавать туда своих детей.

Либеральный вариант народничества был в России поверхностно-энциклопедическим. Жесткий – полностью отвергал гуманистическую культуру, положенную школьной администрацией в основу среднего образования Империи. Здесь будет уместно сказать несколько слов о советском образовании.

Сейчас модно оценивать его как лучшее в мире. Это далеко от истины: система советского среднего образования не могла и не хотела, напр., дать ученикам знание двух иностранных языков. Однако как вариант всеобуча, задуманный для конкретных социальных обстоятельств, она была удачной: преобладание естественно-математического компонента, в общем и целом, соответствует природе русского ученика, встречное движение начальной школы и гимназии завершилось в точке, более близкой все-таки к последней, и для значительной части населения средняя школа была «на вырост».

Наконец, систему дополнили естественно-математическими школами повышенного уровня, способными решать задачу подготовки научных кадров (спецшколы с одним иностранным языком не могут быть признаны качественными гуманитарными школами). Тип «образованного человека» серьезно понизился сравнительно с эпохой Империи, но массовый уровень несколько вырос (правда, меньше, чем был бы естественный рост в самой Империи). Однако удачной советскую систему можно признать лишь в рамках всеобуча; в нынешних же социальных условиях его концепция – однотипное образование для всех – работать не будет.

Одна из функций школы – обеспечить подпитку высших слоев за счет лучших выходцев из низших, и относится она к области весьма тонкого регулирования. Если, как в старой (может быть, и сегодняшней) Англии, между аристократической и народной школой воздвигнута стена, высший слой лишается притока свежей крови и несколько теряет в качестве; если же школа превращается в проходной двор, элита «размывается» и не успевает переварить новопришедших – с еще более тяжелыми последствиями.

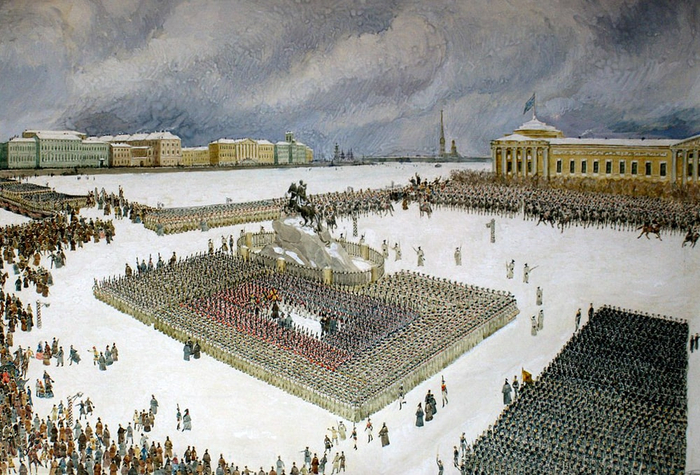

Такова была опасность, грозившая русской Императорской гимназии. Знаменитый Деляновский «циркуляр о кухаркиных детях» (1887), над которым вволю поиздевалась прогрессивная общественность, пытался хоть как-то наладить выходящий из-под контроля социальный лифт.

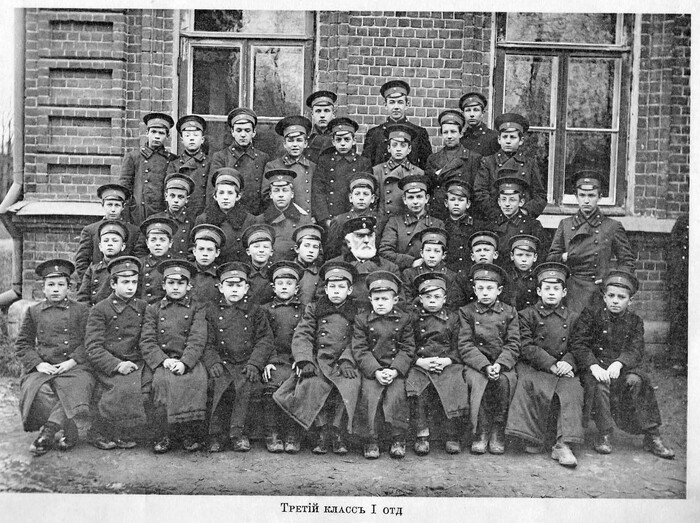

Напомним, что Императорская школа (в 1900-х гг. взявшая рубеж всеобщего начального образования – не надо эту заслугу приписывать большевикам) была чрезвычайно многообразной. Прежде всего, смешанные учебные заведения были большой редкостью; мальчики и девочки, как правило, учились отдельно.

Для мальчиков было два основных типа средней школы – классическая гимназия и реальное училище; их программы сильно отличались друг от друга, но по глубине культуры и количеству сведений оба типа сильно превосходили советскую среднюю школу. Кроме того, было две мощнейших системы сословно-корпоративного воспитания – кадетские корпуса и духовные семинарии.

Начальные школы для народа тоже были двух типов – министерские и церковно-приходские. Эта система дополнялась многочисленными ведомственными школами (напр., коммерческими училищами). У девочек были министерские и Мариинские гимназии (близкие по типу друг другу, но сильно отличающиеся от классической гимназии для мальчиков – такая для девочек в России была только одна, гимназия С. Н. Фишер, чей диплом давал право на поступление без экзаменов в любой университет Германии).

Были (несколько более простого типа) епархиальные училища, были закрытые институты вроде Смольного – сословный женский аналог кадетских корпусов. И все это многообразие было уничтожено ради торжества концепции всеобуча. Впрочем, в третьей статье нашего цикла уже было сказано, что именно это прогрессивная общественность и планировала.

Заметим по поводу: свою школу можно уничтожить не только ради торжества социализма, но и ради торжества демократии. И есть достаточно причин думать, что на Западе этот процесс зашел достаточно далеко.

Тот тип образовательной системы, который представляла Российская Империя, вызывает обычно одно сильное возражение. Выбор между различными типами образования обычно осуществляется достаточно рано (в 10–11 лет). К этому времени ребенок еще не в состоянии определить сферу своих интересов.

Мысль кажется самоочевидной в своей простоте; однако на самом деле, полагаем, и здесь есть свои подводные камни. Для людей, из личного опыта знакомых только с советской школой, ее опыт, предметный набор и жизненный уклад кажется естественным. Между тем это далеко не так.

Это не общеобразовательная модель, а специальная, а именно естественнонаучная и математическая школа, с редуцированной гуманитарной частью, с уже осуществленным предметным выбором: детям сообщается о началах физики, химии, биологии, но ничего не сообщается о началах логики, лингвистики, психологии; дается как важный общеобразовательный элемент классификация химических элементов и элементарных частиц, но этот ранг не признается за классификацией индоевропейских языков.

Оговоримся, что такова была советская модель; сейчас психология встречается в школах достаточно часто. Но как только мы захотим создать действительно общеобразовательную модель с гармоничным развитием всех способностей – наша постройка рухнет под бременем многопредметности. Якобы предупреждая раннюю специализацию, нам ее на самом деле навязывают, причем ничего иного сделать невозможно – это следствие естественных ограничителей.

Резюмируя написанное, хотел бы сказать: по моему глубокому убеждению, никакая образовательная система в России сегодня и завтра не будет работоспособна, если у нее не будет нескольких полноценных типов-ядер, разных по уровню сложности и конкретной направленности; и в этом отношении погрузившаяся на дно Атлантида-Империя гораздо перспективнее и интереснее в качестве примера и образца, чем выдыхающийся советский всеобуч.

А конкретное наполнение – это предмет отдельного размышления. Но тот, кто будет поднимать в атаку роту, и тот, кому суждено с любовью возделывать отцовский виноградник, – и на школьной скамье должны учиться разному и по-разному.

Важно помнить и о том, что в этой внутренней борьбе окончательного результата быть не может: еще древние считали того, кто победил сам себя, победителем вдвойне, но поверженный восстает с новой силой…

А вот надежда на то, что социальная обстановка изменится и «поле идеального», представляемое тем или иным школьным предметом, – будь то словесность, история, физика или английский язык, – окажется востребованным, не только иллюзорна, но и профессионально опасна. Она мешает осуществить то немногое, что на самом деле возможно, – и для тех, для кого это возможно.

Экономика современной РФ имеет не слишком длинную генеалогию: хозяйство Российской Империи было разрушено практически целиком. Сначала смели, как паутину, хрупкую финансовую систему, затем национализациями и рабочим контролем разрушили промышленность и, наконец, последним разорили сельское хозяйство.

Однако то, что возникло, изначально носило паразитарный характер: индустриализация (прежде всего военная) осуществлялась за счет крестьянства и распродажи достояния, накопленного царями, а когда этот ресурс исчерпался, начали качать нефть. Весь советский период был периодом проедания – имперского наследия и природных ресурсов. Неудивительно, что такое же направление – паразитарное – сохранилось и в демократической РФ. "Сумерки Всеобуча".

Что можно от себя добавить? Чисто по обывательски... Не обладая теми знаниями, что автор "Сумерек" можно констатировать, что это чувствуется уже почти каждому. Всеобщее среднее образование на сегодняшний день нежизнеспособно. Учителя делают вид, что учат, а дети делают вид, что учатся, а родители требуют то с одних, то с других не понимая, что произошло.

А произошло в принципе то, что талантливого ребёнка надо направлять и поддерживать, как родительскими усилиями, так и усилиями государства. А обычного, не требовать от него слишком многого, не пытаться сделать из него вундеркинда, если ему больше хочется играть в футбол или возиться с машинами.

Кому-то дано возиться с машинами, кому-то проектировать станки, но система школ должна стать многообразнее с упором на разные науки в зависимости от предпочтений и умственных данных учеников.

Девятилетка для тех кому наплевать на учёбу и система разнопрофильных гимназий для тех, кто реально может и хочет учиться дальше. В таком случае неминуема сегрегация населения и в то же время, если государство будет поддерживать несомненные таланты, то любой юноша или девушка смогут вырваться наверх из самых низов, даже не смотря на то, что родители просто не в состоянии будут обеспечить своему ребёнку достойное и платное обучение в том институте в который он захочет.

Я не верю, к сожалению, что так будет, но хочется на это надеяться.