Гусеничная техника Холодной Войны и современности

72 поста

72 поста

10 постов

8 постов

Т-34/85 - несомненно, один из танков, не нуждающихся в представлении. Принятый на вооружение РККА в январе 1944 года, этот танк являлся глубокой модернизацией Т-34/76, который в свою очередь разрабатывался с 1937 и эксплуатировался с 1940 года. В данной статье не будем рассматривать историю создания, ТТХ, преимущества и недостатки как оригинального Т-34, так и Т-34/85, об этом можно прочесть в предыдущих статьях. Безусловно, «тридцатьчетвёрка» стала одним из символов Второй Мировой войны и в СССР вполне обоснованно получила звание «танка победы», однако её историческая роль не закончилась с подписанием акта о полной и безоговорочной капитуляции Германии. Скорее наоборот. В послевоенный период и позже, во времена Холодной Войны, география и разнообразие вооружённых конфликтов, в которых принимали участие Т-34 расширились в разы. Важнейшим фактором, обусловившим это, являлось огромное количество выпущенных «тридцатьчетвёрок» - без малого 66 тысяч танков всех модификаций, из которых 30 с половиной тысяч Т-34/85.

Т-34/85 обр.1944 (завод №183) и обр.1953 (завод CKD)

После окончания Второй Мировой войны под влиянием СССР оказалось большое количество стран, территорий и режимов. В страны Варшавского договора, социалистического лагеря, своим союзникам и прокси-силам Союз массово поставлял как Т-34 времён войны, так и новые, с заводов. Т-34/85 серийно выпускался в Советском Союзе до 1950 года, то есть до начала массового производства танка Т-54. Однако «тридцатьчетвёрки» выпускались не только в Союзе - выпуск был налажен в европейских странах соцлагеря с развитой тяжёлой промышленностью. В конце 1940-х по решению правительств Польши и Чехословакии, для оказания помощи в освоении серийного производства танков Т-34/85 из СССР были переданы конструкторско-технологическая документация, технологическое оборудование, оснастка и откомандированы специалисты. В 1949 году Завод CKD (Прага) приобрёл лицензию на производство танка Т-34/85 и САУ СУ-100. В 1951 году лицензию на производство Т-34/85 приобрёл польский завод Bumar Labedy, расположенный в городе Гливице.

К 1 мая 1951 года были собраны первые 4 польских Т-34/85, часть узлов и агрегатов для них были доставлены из СССР. С 1952 по 1956 год в ПНР было выпущено 1380 машин. В 1953 году польские Т-34 были дважды подвергнуты модернизациям и обозначены, соответственно, Т-34/85М1 и Т-34/85М2. В ходе модернизации был установлен предпусковой подогреватель, обеспечивающий запуск в мороз; двигатель был приспособлен для работы на различных видах топлива; установлены устройства, облегчающие управление танком; изменено расположение боекомплекта; установлена система дистанционного управления курсовым пулемётом, позволившая сократить количество членов экипажа до 4 человек; установлено оборудование подводного вождения. Также незначительно изменилась конструкция башни; была увеличена угловая скорость вращения башни до 25-30°/сек; установлены другая радиостанция 10РТ-26Э; другое танковое переговорное устройство ТПУ-47; другие приборы наблюдения для командира — ТПК-1 или ТПК-У25; прибор ночного видения для механика-водителя; увеличен объём дополнительных топливных баков, обеспечивающих увеличение дальности хода до 650 км. В ПНР на базе танка Т-34 были разработаны и производились несколько образцов инженерных и ремонтно-эвакуационных машин.

Первые Т-34/85 в Чехословакии были собраны частично из комплектующих, поставленных из СССР. Первый танк собран 1 сентября 1951 года, ещё восемь танков были изготовлены до октября. Собранные в кратчайшие сроки под давлением СССР танки были подвергнуты серии испытаний. В ходе этих испытаний произошли некоторые отказы из-за низкого качества производства первых танков (в частности, рулевого управления, сцепления, приводов и электрооборудования). Однако, несмотря на эти недостатки, правительством танку был дан зелёный свет, и серийное производство на ЧКД в Соколове началось в феврале 1952 года и продолжалось до декабря 1953 года. В то же время было принято правительственное решение о переносе производства танков из Соколова в Мартин. Первый танк полностью чехословацкого производства был изготовлен зимой 1952 года. На заводе в Мартине первые танки изготовлены в мае 1952 года и их производство продолжалось до конца 1956 года.

Всего в Чехословакии в 1951-56 годы были произведены 2736 танков Т-34/85, а с учётом спецмашин (инженерных машин VT-34, кранов JT-34, мостоукладчиков MT-34, эвакуационных машин PBCHT-34 и тяжёлых бульдозеров PB-34) — 3185 единиц. Танки ранних серий имели недостатки (например, редукторы оставались проблематичными в течение многих лет, их качество в первые годы было ниже, чем те же агрегаты советского производства). Все танки выпуска 1955-56 годов шли на экспорт. Всего для чехословацкой армии поставлены 1437 танков, на экспорт — 1299. В последние три года качество производства значительно улучшилось, и были внесены некоторые улучшения. На экспорт танки шли, главным образом, в Египет (820) и Сирию (120), Румынию и Болгарию, а также в другие страны, такие как Индия, Ирак и Йемен. Куба получила 100 танков (возможно, некоторые из состава армии Чехословакии) за треть от их стоимости, другими покупателями с такой же скидкой стали Мали и Мозамбик.

Т-34/85 чехословацкого производства имели следующие конструктивные особенности :

Несколько иная конфигурация башни;

Качество литья башни заметно выше, чем у башен советского производства;

Иная форма и расположение дополнительных топливных баков;

Иная форма броненакладок выхлопных труб;

Порт подключения телефона с бронированной накладкой в задней части левого борта;

Ограждение фары;

Безбалочная носовая часть корпуса.

После Второй Мировой войны Т-34/85 активно экспортировался во множество стран мира (13 стран Европы, 11 стран Среднего Востока и Азии, 14 африканских и 2 американских страны) и применялся в ряде военных конфликтов. Танки оставались на вооружении некоторых стран, например, Ирака, до конца XX века, а в КНДР и Вьетнаме состояли на вооружении по данным на 2025 год; В Гвинее, Гвинее-Бисау и Республике Конго находятся на хранении в условно боеспособном состоянии. Кстати в армии РФ Т-34/85 были окончательно сняты с вооружения только в 1993 году.

Первым крупным вооруженным конфликтом после Второй Мировой войны, в котором достаточно широко использовалась бронетехника, в том числе советские средние танки Т-34, стала война в Корее 1950-1953 годов. Танки играли ключевую роль в боях на протяжении первых 9 месяцев этого конфликта. Успех вторжения северокорейских войск на территорию Южной Кореи во многом был связан именно с массовым использованием имеющихся бронетанковых ресурсов, а также слабой противотанковой обороной Южной Кореи. К моменту вторжения на территорию Южной Кореи, НАСК (Народная Армия Северной Кореи) имела на вооружении 258 танков Т-34/85. Противник был вооружен гораздо хуже. У южнокорейских военных было крайне мало эффективных средств противотанковой борьбы, армия была хуже оснащена и плохо обучена. Имеющиеся в наличии противотанковые средства были представлены главным образом неудобными и неэффективными противотанковыми пушками калибра 57 мм (американская копия знаменитой английской 6-фунтовой пушки).

Корейская война началась в июне 1950 года, когда северокорейские войска пересекли 38-ю параллель (границу, по которой США и Советский Союз договорились разделить Корею), вторгнувшись на территорию своего южного соседа. Из-за стремительного наступления северокорейских войск американцам спешно пришлось перебрасывать в Южную Корею часть своих войск из Японии, в частности одну из рот 78-го тяжелого танкового батальона, которая была укомплектована танками M24 «Чаффи». Первые бои выявили неспособность американских танков M24 и гранатомётов «базука» пробивать броню «тридцатьчетвёрок». Показательным был разгром роты «Смит», а также гибель полковника Боба Мартина, командующего 34-м пехотным полком США. 8 июля в городе Чонан командир 34-го полка выбежал навстречу Т-34/85 и выстрелил из «базуки», которая не причинила вреда танку, в ответ полковник получил прямое попадание 85-мм снаряда. Всего за 8 июля в Чонане в ходе танкового штурма по данным американцев было убито более 100 солдат США.

На начальном этапе войны удача сопутствовала НАСК, на стороне которых была и инициатива, и превосходство в технике. Большая часть южнокорейских солдат никогда в жизни не видела танков, а крайне низкая эффективность 60-мм базук и 57-мм противотанковых пушек только увеличивала деморализующий эффект от применения северокорейской бронетехники. Для борьбы с танками южнокорейские военные прибегали к импровизированным ранцевым фугасным зарядам и тротиловым шашкам, обвязанным гранатами. Пытаясь подорвать танки такими зарядами, погибло большое количество южнокорейских солдат, только в 1-й пехотной дивизии так было потеряно порядка 90 человек. Беспомощность южнокорейских пехотинцев перед Т-34/85 вызывала паническую танкобоязнь, которая значительно ослабляла оборону.

После нескольких месяцев мучительных сражений, американцы начали перебрасывать в Корею большое количество современной бронетехники. Новое оружие поступало в огромных количествах и уже в скором времени США обеспечило многократное численное преимущество в противотанковых средствах. 13 августа при атаке города Тэгу было потеряно около 20 Т-34. В одном бою на дороге Инчхон-Сеул морская пехота, поддержанная танками М26 «Першинг», уничтожила 6 Т-34/85 и убила 200 северокорейских солдат, потеряв при этом 1 солдата раненым. Быстрое наступление сил ООН от Пусана в сентябре 1950 года объяснялось в первую очередь механизацией американских боевых частей, которая была их сильной стороной. Тяжелые бои с участием танков продолжались в Корее с августа по октябрь 1950 года. В ноябре встретить на полях сражений северокорейский танк можно было уже с трудом. После понесённых тяжёлых потерь от современного вооружения участие Т-34/85 в боях отмечалось редко и только небольшими группами в 3-4 танка. Если к началу войны КНДР имела 258 танков Т-34/85, плюс еще 150 было получено из Советского Союза уже после начала войны, то американцы к концу 1950 года получили 1326 танков: 138 M24 «Чаффи», 679 средних танков М4АЗЕ8 «Шерман», 309 М26 «Першинг» и 200 М46 «Паттон». При этом «тридцатьчетверки» могли на равных сражаться только с первыми двумя, М26 и М46 превосходили их по своим техническим характеристикам.

До конца войны в Корее произошло 119 танковых боев, в 104 из которых участвовали танки армии США и в 15 танки морской пехоты США. Большинство из указанных боев носило характер мелких стычек, только в 24 боях со стороны Северной Кореи в бою участвовало более трех танков. Всего северокорейские танкисты и самоходчики подбили 34 американских танка, из которых 15 боевых машин было потеряно безвозвратно, остальные были отремонтированы и введены в строй. В свою очередь американские танкисты подбили 97 танков Т-34/85. Северные корейцы всего за время войны потеряли 239 таких машин по всем причинам.

Средний танк Т-34/85 оказался в большей степени подвержен действию танкового огня. Его броню могли пробить все пушки американских средних танков, тогда как пробить броню М26 и М46 «тридцатьчетверке» удавалось с трудом. Танковые сражения продемонстрировали недостаточную обученность корейских экипажей. Достаточно хорошо действуя против пехоты противника и его легких танков, северокорейские танкисты оказались слабо подготовленными к встречным танковым боям. Они стреляли медленно и неточно. По непонятным причинам некоторые корейские экипажи стреляли по вражеским танкам фугасными снарядами и, даже добиваясь попаданий, не причиняли им существенного вреда. В то же время 90-мм пушка американского «Першинга» выводила Т-34/85 из строя с одного попадания, а американские танкисты были отлично подготовлены. Часто они делали по танку противника сразу несколько выстрелов, для того чтобы вызвать пожар или детонацию боекомплекта, это вело к тому, что потери среди северокорейских экипажей достигали 75%. В то же время американские потери в танках были вызваны в основном подрывами на минах и воздействием противотанковой артиллерии. Так из 136 потерянных в боях 1950 года американских танков 69% подорвалось на минах.

В ходе Корейской войны были зафиксированы и весьма странные, необычные и курьёзные случаи с участием танков Т-34. Зафиксирован случай вывода из строя танка Т-34 огнём из 7.7-мм пулемёта Bren. Австралийский солдат Дж. Стаффорд поразил огнём то ли хранившиеся снаружи запасные боеприпасы, то ли запасные топливные баки, танк загорелся и экипаж покинул машину. Американские лётчики заявляли о нанесении огромных потерь Т-34. Так пилотами было доложено о выведении из строя почти 3000 северокорейских танков, и это число во множество раз превосходило количество танков вообще имевшихся у Северной Кореи. На фоне этого факта вдвойне неожиданным выглядит случай, произошедший 3 июля 1950 года, когда четвёрка реактивных истребителей-бомбардировщиков F-80C «Шутинг Стар», ведомая командиром майором Амосом Слудером, отправилась в район Пъёнгё-Ри для атаки вражеской техники, двигающейся к линии фронта. Обнаружив колонну из примерно 90 автомашин и танков, американцы пошли в атаку, применив с малой высоты неуправляемые ракеты и огонь бортовых 12.7-мм пулемётов. Неожиданный ответ последовал от северокорейских Т-34, которые открыли по низколетящим самолётам огонь из своих 85-мм орудий. Удачно выпущенный снаряд разорвался перед самолётом ведущего и осколками повредил топливные баки, на борту возник пожар. Шедший ведомым капитан Верне Петерсон сообщил майору Слудеру по радио: «Босс, ты горишь! Тебе лучше прыгать». В ответ командир попросил указать направление на юг, куда он собирался продолжать тянуть, но в этот же момент самолёт разрушился и горящим факелом упал на землю. Майор Амос Слудер стал первым лётчиком 5-го воздушного флота, погибшим в боевых действиях на Корейском полуострове и скорее всего единственным в мире, сбитым огнём 85-мм танковой пушки.

Кубинские Т-34/85 участвовали в боях в заливе Свиней в 1961 году. Войска вторжения обладали 10 танками M41 «Уокер Бульдог» и 20 бронеавтомобилями M8 «Грэйхаунд». Высадка началась 17 апреля, к полудню к месту высадки выдвигались пехотный полк, танковый батальон (около 20 танков Т-34/85) и дивизион 122-мм гаубиц. Фидель Кастро прибыл на позиции для непосредственного руководства войсками. Вечером «милисианос» при поддержке нескольких подоспевших танков Т-34/85 попытались выдвинуться в направлении Плайя-Ларга. Не имея возможности развернуться на заболоченной местности, танки двигались колонной по шоссе, мешая друг другу вести огонь. «Гусанос» подпустили их поближе и подбили головную «тридцатьчетвёрку» из трёх «базук». Кубинцы отступили. 18 апреля, после артподготовки кубинская армия пошла в наступление. К 10:30 утра они взяли Плайя-Ларга и вышли на берег, где атаковали пытавшиеся приблизиться к берегу десантные катера. 19 апреля в 17:30 кубинцы взяли штурмом посёлок Плайя-Хирон — последний пункт обороны «бригады 2506». Первой в посёлок вошла рота танков Т-34/85, в головной машине находился сам Фидель Кастро, лично руководивший атакой. В Плайя-Хироне были подбиты последние два «Бульдога» контрреволюционеров. За время операции было подбито 5 кубинских танков Т-34/85 (1 безвозвратно). Контрреволюционеры потеряли всю бронетехнику, 5 M41 и 10 M8 было подбито и захвачено, ещё столько же утонуло на десантных кораблях.

После завершения войны в Корее танки Т-34/85 в следующий раз широко использовались в арабо-израильских войнах. В частности, данный танк активно использовался во время Суэцкого кризиса 1956 года. После прихода к власти в Египте полковника Гамаля Абделя Насера государство изменило свой внешнеполитический курс, перестроившись на сотрудничество с Советским Союзом и соц странами. В 1953 году Насер подписал соглашение о поставке вооружения, в том числе 230 танков (по большей части Т-34/85) из Чехословакии. Все они приняли участие в Суэцкой войне, которая продолжалась с октября 1956 по март 1957 года. Египет национализировал Суэцкий канал, что не понравилось Великобритании и Франции, которые не стерпели такого ущемления своих политико-экономических интересов в регионе. Все это вылилось в полномасштабные боевые действия. 31 октября 1956 года англо-французская авиация атаковала египетские аэродромы, а 1 ноября в наступление на Синайском полуострове пошли израильские войска. В ходе проведенной операции «Кадет» израильтяне уничтожили среди прочего 27 танков Т-34/85, потеряв 30 своих машин. Израильтяне воевали на французских танках АМХ-13 и американских «Шерманах». 5 ноября началась интервенция французов и англичан, но боевых столкновений между танками европейских армий и египетскими войсками не было. Суэцкий кризис подтолкнул Египет к еще более тесному сотрудничеству с социалистическими странами в военной сфере. До конца года из Чехословакии было поставлено еще 120 танков Т-34/85, а в 1962-63 годах Египет получил очередную партию «тридцатьчетверок», в 1965-67 годах Египет получил последние 160 танков Т-34/85, позднее Каиру поставлялись лишь более современные Т-54 и Т-62.

В начале 1960-х годов существенное количество танков Т-34/85 оказалось и на вооружении сирийской армии. Поставлялись преимущественно машины чехословацкого производства и подвергались незначительным местным доработкам. Все сирийские танки и САУ, включая Т-34/85, оснащались зенитной установкой собственной разработки, укомплектованной 12.7-мм пулемётом ДШК производства Чехословакии. В Сирии танки Т-34 воевали бок о бок со своими недавними противниками – немецкими танками Pz.Kpfw.IV и штурмовыми орудиями StuG.III; немецкая трофейная техника попала в Сирию из Франции.

Египетские и сирийские Т-34/85 воевали против Цахала в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Крупнейшим сражением на Синае с участием Т-34/85 была битва при Абу-Агейле. Для обороны египтяне задействовали два батальона в составе 66 танков Т-34/85. Израильтяне в этом бою имели значительное численное преимущество — всего около 230 машин, из них более 120 танков «Шот» - израильской версии британского ОБТ «Центурион». Решающий бой утром 6 июня продлился около двух часов и привёл к тому что египетские части оказались окружены и были атакованы с нескольких сторон. В ходе окружения израильские танки 38-й и 31-й дивизий участвовали в перестрелках друг с другом, тем не менее оба египетских батальона были разгромлены, за всё время сражения было подбито 40 египетских танков и 19 израильских. По данным некоторых современных источников всего Египет потерял 251 Т-34/85, что составило почти треть всех его танковых потерь. На Голанских высотах израильские танки понесли тяжёлые потери от огня сирийских «тридцатьчетвёрок». За одни сутки было подбито 160 израильских танков, потери сирийцев составили 33 танка подбитыми и 40 брошенными в исправном состоянии. Потери Т-34 составили 55 танков. По израильским данным всего в ходе войны около 180 египетских и сирийских танков Т-34/85 остались на контролируемой израильтянами территории.

В ходе войны Судного Дня 1973 года Т-34/85 снова применялись Египтом и Сирией против Израиля, и это было последнее применение «тридцатьчетвёрок» по прямому назначению на Ближнем Востоке. В первой линии наступления в составе пехотных бригад штурмовали линию Бар Лева около 280 египетских Т-34/85. В каждой пехотной бригаде был танковый батальон примерно по 30 танков Т-34/85. На самом северном участке Суэцкого канала наступала 135-я независимая пехотная бригада. 6 октября шесть Т-34/85 из состава её танкового батальона участвовали в атаке на опорный пункт Будапешт. Атака оказалась неудачной все шесть танков были подбиты. Бои на Синае закончились разгромом египетских войск. В боях израильтяне уничтожили более 820 египетских танков, в том числе 251 Т-34/85, собственные потери израильской армии составили 122 танка «Шерман» и «Супер Шерман», AMX-13 и «Центурион».

На Голанских высотах во время израильского контрнаступления 11 октября возле Хан Арнаба израильские «Шоты» 179-й бригады понесли тяжёлые потери от огня сирийских танков Т-34/85 121-й механизированной пехотной бригады. Во время первой атаки было уничтожено 17 «Центурионов» израильской бригады, в дальнейшем бригада понесла ещё потери и к моменту окончания танковой битвы в 179-й бригаде осталось всего 5 танков из 44. Одержать победу на Голанах удалось лишь ценой неимоверных усилий Цахала и быстрой мобилизации резервистов. На Сирийском фронте соотношение потерь было в пользу арабов, которые потеряли здесь 73 танка (Т-34/85, Т-54 и PzKpfw.IV), уничтожив при этом 160 израильских танков. После этой войны Т-34/85 никогда больше не применялись на Ближнем Востоке в прямых боестолкновениях и танковых боях, на смену им пришли более современные боевые машины. «Тридцатьчетверки» больше не использовали как танки, оставшиеся боевые машины часто использовали как неподвижные огневые точки, существенное количество танков Т-34/85 было превращено в шасси для различных САУ.

Применялся Т-34/85 и в ходе Вьетнамской войны армиями Северного Вьетнама и Лаоса. В феврале 1971 года танки Т-34/85 были впервые массово применены войсками Демократической Республики Вьетнам (ДРВ) во время отражения южновьетнамского вторжения в Лаос (операция Lam Son 719), было задействовано 33 танка. Встреч с танками противника не имели. В целом в этой операции северовьетнамские танки применялись удачно. В декабре 1971 года танки Т-34/85 ДРВ были впервые использованы против лаосской королевской армии в долине Кувшинов в Лаосе («кампания Z»). Во время «пасхального наступления» весной 1972 года ДРВ задействовала несколько десятков танков Т-34/85. Хотя поначалу они имели успехи, в результате затянувшихся боевых действий в большей части были уничтожены. Большинство потерь было от авиации, в том числе целый батальон Т-34 был уничтожен одним налётом бомбардировщиков B-52. В ходе летних боёв за Куанг Три Северный Вьетнам задействовал 66 танков, включая 10 танков Т-34/85. Наиболее крупный известный танковый бой в ходе войны с участием Т-34 произошёл 27 июля во время сражения за Высоту-26 (Hill 26) перед Куанг Три. Рота из 11 M41 «Уокер Бульдог» отступала с высоты когда была атакована 7-й ротой танков Т-34/85 (до 10 танков). В результате южновьетнамцы были застигнуты врасплох, по американским данным 3 M41 было уничтожено огнём танков, ещё 5 было брошено исправными, лишь 3 M41 удалось уйти. Потери «тридцатьчетвёрок» в ходе «пасхального наступления» в 1972 году составили от 40 до 60 штук.

19 марта 1975 года во время весеннего наступления в провинции Тхыатхьен-Хюэ вела бои 7-я рота 3-го батальона 203-го полка ДРВ, имевшая на вооружении 6 танков Т-34/85. 23 марта 7-я рота совместно с пехотой взяли город Май Линь, разгромив оборонявший его 8-й батальон морской пехоты Южного Вьетнама. В ходе штурма произошёл танковый бой между «тридцатьчетвёрками» и танками M41. «Тридцатьчетвёрки» уничтожили два M41, заставив остальных отступить к Туан Ан. 24 марта 1975 года в городе Хуонг Диен произошёл последний бой танков Т-34/85 в войне. В ходе наступления 7-я рота в составе четырёх Т-34/85 атаковала группу южновьетнамских танков, уничтожила один M48 и один M41, заставив остальных отступать к Туан Ан. Это единственное известное столкновение «тридцатьчетвёрки» и «Паттона» в ходе войны. 25 марта провинция Тхыатхьен-Хюэ была полностью взята под контроль северовьетнамцев. Позднее танки Северным Вьетнамом практически не применялись.

Во время войны 1974 года один танковый батальон в составе 32 киприотских Т-34/85 противостоял турецкой армии вторжения, поддерживаемой примерно 200 танками M47/48. Из 32 «тридцатьчетвёрок» лишь 22 были в боеспособном состоянии. 20 июля киприотские Т-34/85 из засады уничтожили два БТР M113 из колонны турецкой бронетехники. После этого они начали контратаку, в результате которой уничтожили два противотанковых орудия, потеряв один танк, поражённый из гранатомёта. 15 августа три киприотских «тридцатьчетвёрки» были брошены во время турецкой атаки из-за неисправных двигателей. Ночью следующего дня возле Никосии произошёл единственный танковый бой между Т-34/85 и M47, один «Паттон» был уничтожен огнём «тридцатьчетвёрки». Общие потери в ходе конфликта составили около 12 танков Т-34/85, включая брошенные. Потерь от огня турецкой бронетехники «тридцатьчетвёрки» не имели.

Принимали активное участие с обеих сторон во время Эфиопо-сомалийской войны в 1977—1978 годах. Примечательно, что «тридцатьчетвёркам» в этой войне пришлось повоевать c намного более современными танками советского производства Т-62. Т-34/85 составляли основу танкового парка Сомали — к началу войны имелось до 200 Т-34 и всего лишь 50 более современных Т-54/55. Из этого количества в боевых действиях приняли участие 200 сомалийских танков (около 150 Т-34/85 и все 50 Т-54/55). Участвовали в битве за Джиджигу. Эфиопия задействовала в ходе войны несколько десятков Т-34/85 - к началу войны у Эфиопии имелось около 30 этих танков, полученных в апреле 1977 года. В марте 1978 во время штурма Джиджиги эфиопо-кубинскими силами, кубинскими танками Т-62 с большого расстояния была полностью уничтожена рота сомалийских танков Т-34/85. Западными источниками общие потери Сомали в войне оцениваются в 225 танков всех типов, однако по данным эфиопского командования потери всех сомалийских танков (Т-34/85, Т-54, Т-55 и трофейных M41 и M47) составили лишь 72 единицы.

Венгерское восстание 1956 года (применялись как советской армией, так и венгерскими повстанцами)

Гражданская война в Северном Йемене (1962, силы республиканцев). 26-го сентября 1962 года 6 танков Т-34/85 были использованы «Свободными офицерами» для блокады резиденции имама Мохаммеда Аль-Бадра. Взяв дворец Башаяр в полукольцо, танки начали обстрел верхних этажей здания, вызвав пожар. Спустя десять часов осады гарнизон дворца и семья имама бежали, используя потайной выход из подвального помещения. Ещё 20 танков Т-34/85 заняли позиции на столичной площади Шарар для предотвращения возможных действий монархистов.

Гражданская война в Нигерии (1967—1970). Поставленные для нигерийской армии танки Т-34/85 участвовали в разгроме боевиков Биафры.

Гражданская война в Анголе (1975—2002). Использовала правительственная армия. Кубинские Т-34 участвовали в атаке на южноафриканских парашютистов в Касинге, при этом два танка были уничтожены (один — противотанковыми ракетами, другой подорвался на мине)

Китайско-вьетнамская война (1979). Вьетнамские Т-34/85 применялись в боях февраля-марта 1979 года против вторгшейся армии КНР, в частности, в боях за город Лангшон, оборонявшийся элитной 3-й дивизией. Здесь вьетнамцы встретились с более современными китайскими танками Тип 62. Китайцы без потерь уничтожили 14 вьетнамских Т-34 и ещё 3 захватили. Лангшон был взят китайской армией. В другом бою китайские 122-мм гаубицы подбили на большом расстоянии шесть Т-34.

Гражданская война в Афганистане (1978—1992). Использовала и правительственная армия, и душманы

Ливанская война (1982, Организация освобождения Палестины)

Война в Югославии (1991-1995). Последний раз Т-34-85 массово применялись в боях во время распада Югославии. Несколько сотен таких танков использовали сербы и несколько десятков хорваты. Зафиксирован случай уничтожения хорватским Т-34/85 сербского танка Т-55. Некоторые танки получали весьма неожиданные доработки.

Т-34/85 армии боснийских сербов с резиновым покрытием, добавленным в попытке скрыть его тепловую сигнатуру; недалеко от Добоя, 1996 год

В ходе гражданской войны в Йемене (которая длится с 2014 года) танку времён Второй Мировой довелось повоевать и в XXI веке! К началу конфликта в йеменской армии было около тридцати Т-34/85. Некоторые из них применялись в боях, но до 2019 года обходилось без потерь. В конце января 2019 года противотанковой управляемой ракетой 9М133-1 комплекса «Корнет-Э» был поражён один танк. После попадания в него мощного боеприпаса «тридцатьчетвёрка» сгорела. Следующий инцидент произошёл в феврале, повстанцы использовали ПТРК «Фагот» или «Конкурс». Ракета угодила в правый борт, но в этот раз пожара и взрыва боекомплекта не произошло. В конце марта 2019 года хуситы захватили у сторонников президента Хади Т-34/85 во время боевых действий в провинции Эд-Дали.

Вполне вероятно, что на данный момент история Т-34 ещё не закончилась, несмотря на то, что уже началась вторая четверть XXI века и танк уверенно приближается к своему столетнему юбилею. Однако ситуация в мире очень далека от мирной и стремится лишь к ухудшению - вспыхивают новые конфликты и разгораются старые, из пыльных складов и баз хранения извлекаются всё более древние убийственные машины, с них соскабливается ржавчина, подновляется смазка и краска - и вперёд! А «тридцатьчетвёрка» ещё имеется кое-где на хранении и даже на вооружении, потому ожидаем её появления на каком-либо театре военных действий в азиатских джунглях, или африканских саваннах, а может и на европейских полях.

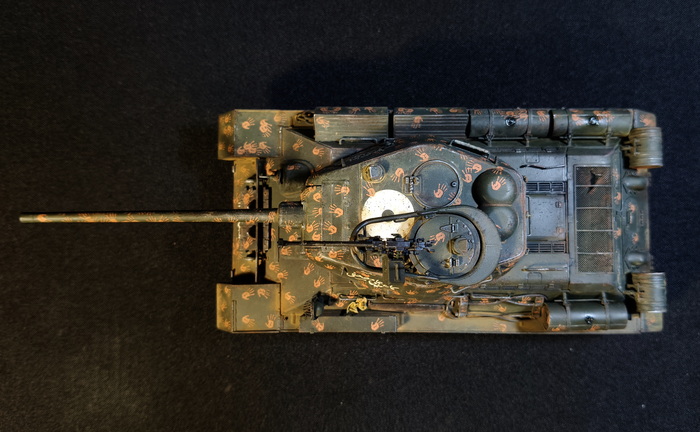

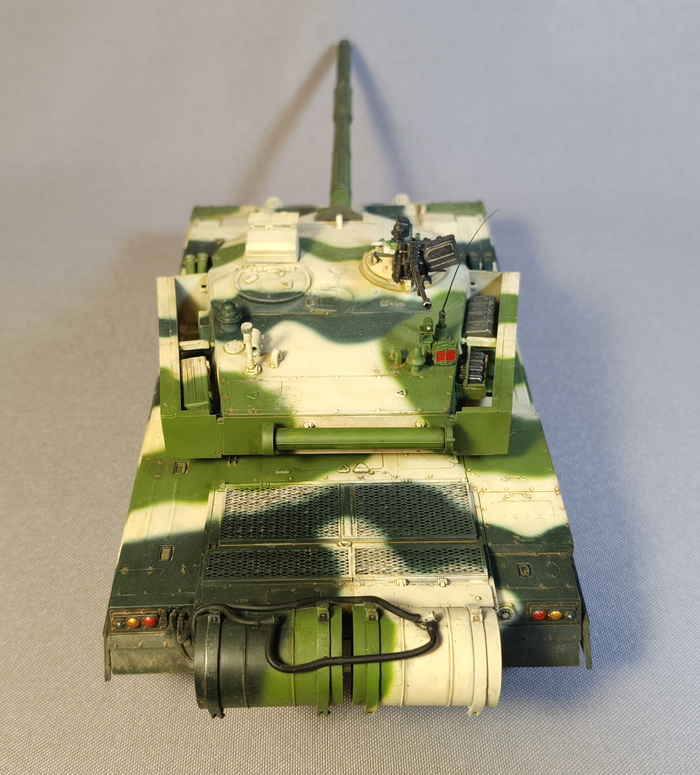

Представлена модель Т-34/85 образца 1953 года производства Чехословакии из состава армии Сирии. Танк оснащён зенитной установкой с крупнокалиберным пулемётом и несёт импровизированный камуфляж из отпечатков ладоней. Шестидневная Война, Голанские высоты, лето 1967 года. Модель фирмы MiniArt, масштаб 1/35.

Обзор набора, заметки по сборке и покраске:

При написании статьи использованы материалы из источников:

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Наконец-то! Я добрался до советских и постсоветских машин в рамках огромной линейки моделей "гусеничной бронетехники периода Холодной Войны и современности". Тут будет реально много моделей, чуть ли не столько же, как по всему остальному миру вместе. А начинать весь этот долгий и подробный разговор будем с "тридцатьчетвёрки". "Постой, ТС - скажут мне неискушённые в военной технике люди - какое отношение имеет Т-34 к Холодной Войне и современности? Это же танк Второй Мировой!". Это конечно да, танк создан во время Второй Мировой, но вот выпуск его продолжался до конца пятидесятых, и наклепали такое количество, что продавали и раздавали ещё много лет всем странам соц лагеря и кое-кому вне его. И в некоторых из конечных стран-пользователей Т-34 воевал до конца ХХ века и эпизодически даже в XXI. Потому "тридцатьчетвёрку" спокойно можно причислить к танкам Холодной Войны, ей довелось оставить ощутимый след в истории войн в Азии, на Ближнем Востоке и даже в Европе. Для реализации модели Т-34 периода расцвета Холодной Войны я остановился на замечательном наборе танка образца 1953 года производства Чехословакии, состоявшем на вооружении Сирии. Итак, перейдём к обзору набора.

Обзор набора

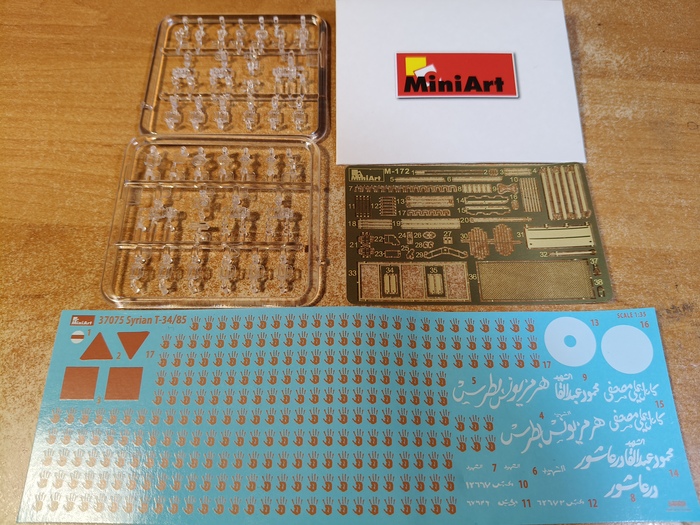

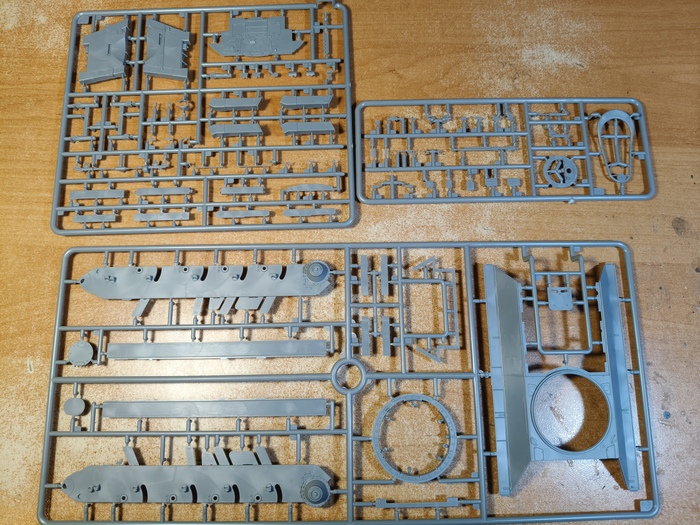

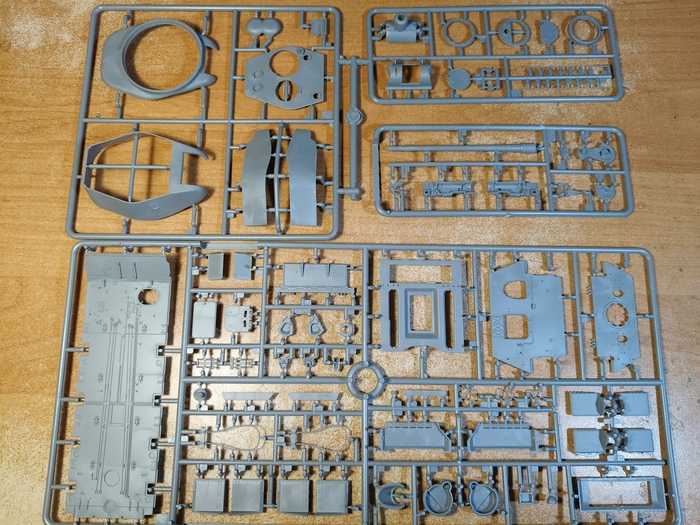

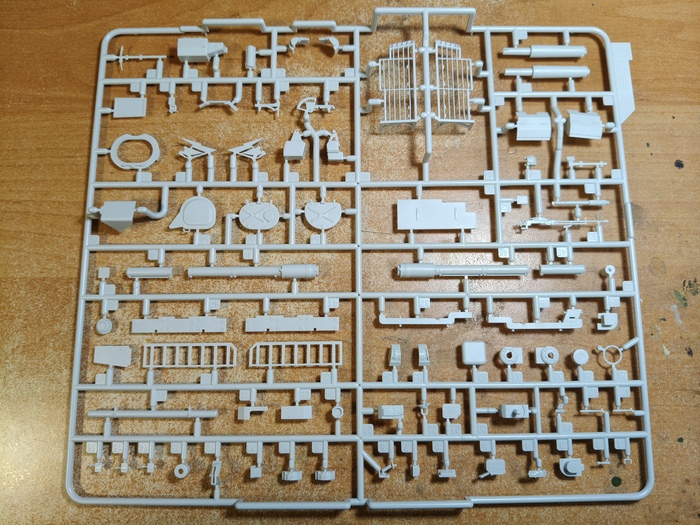

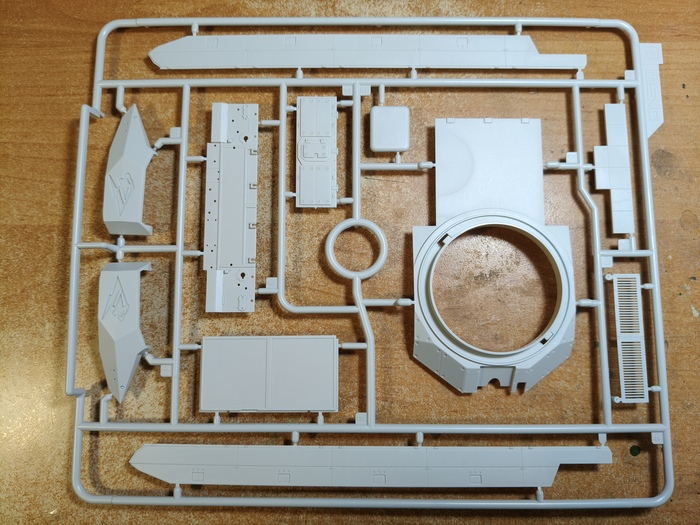

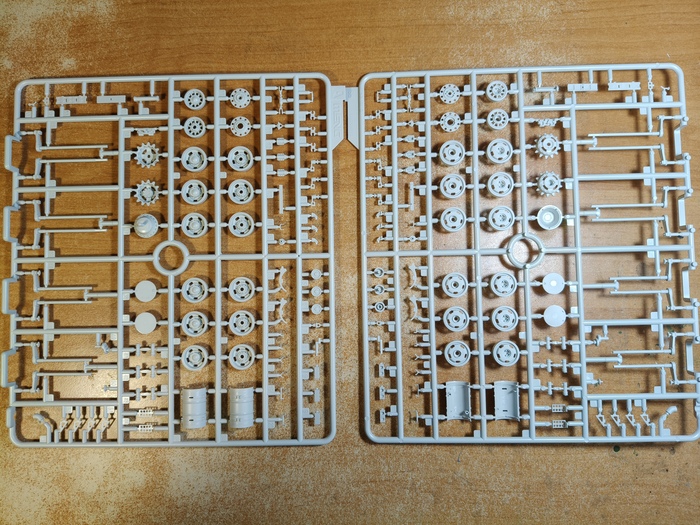

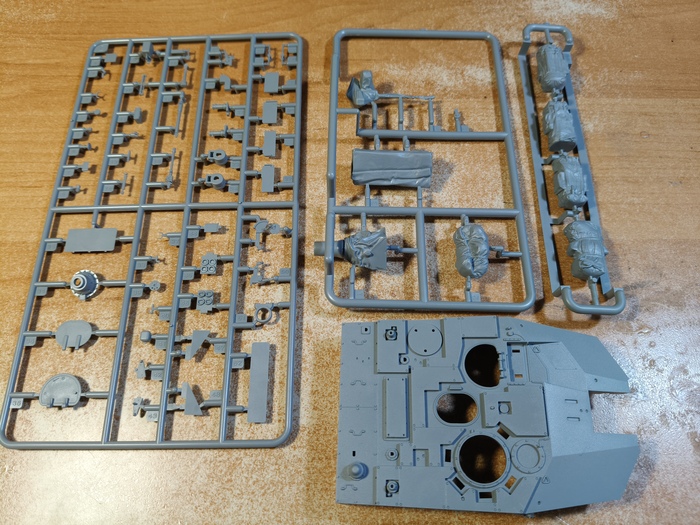

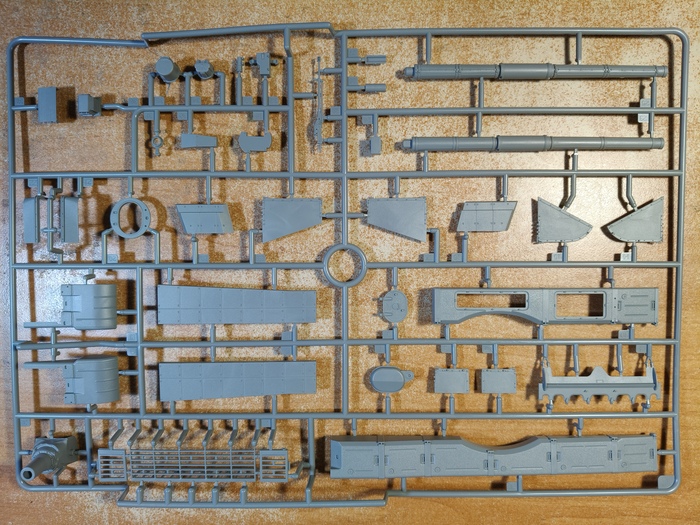

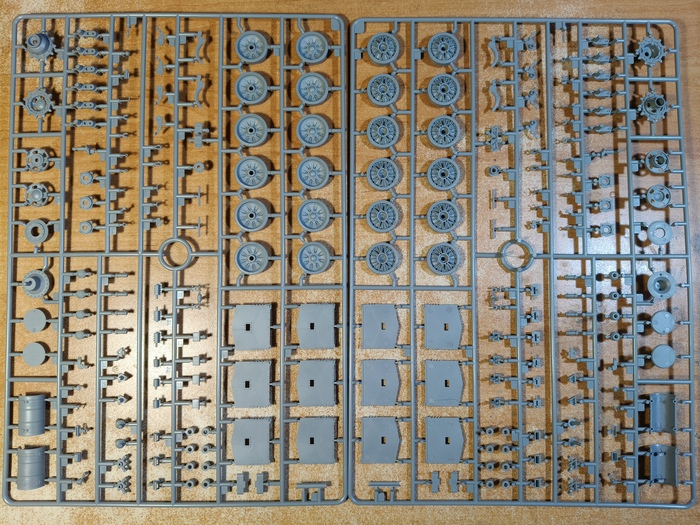

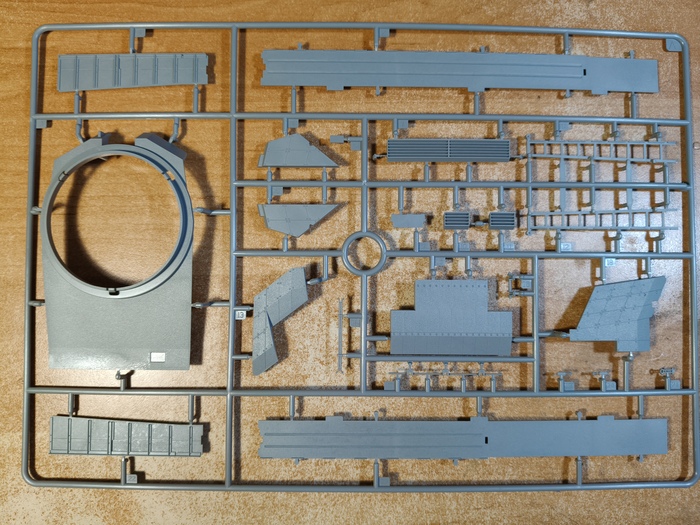

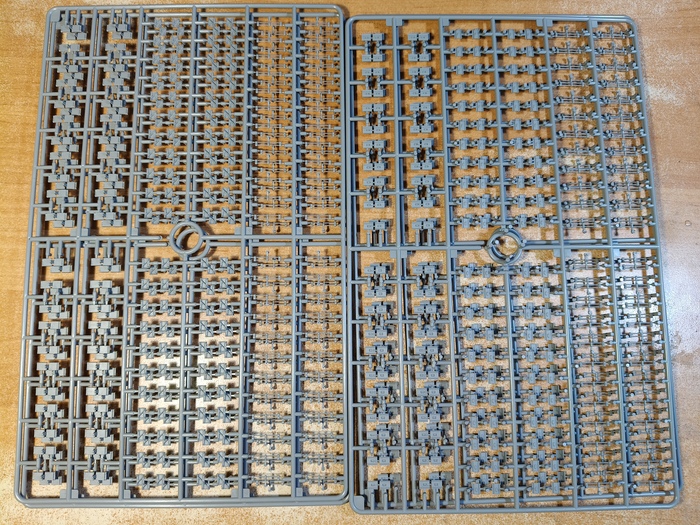

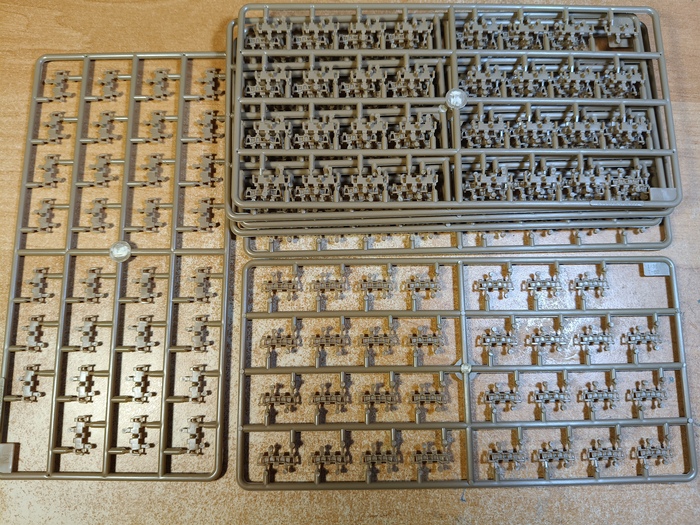

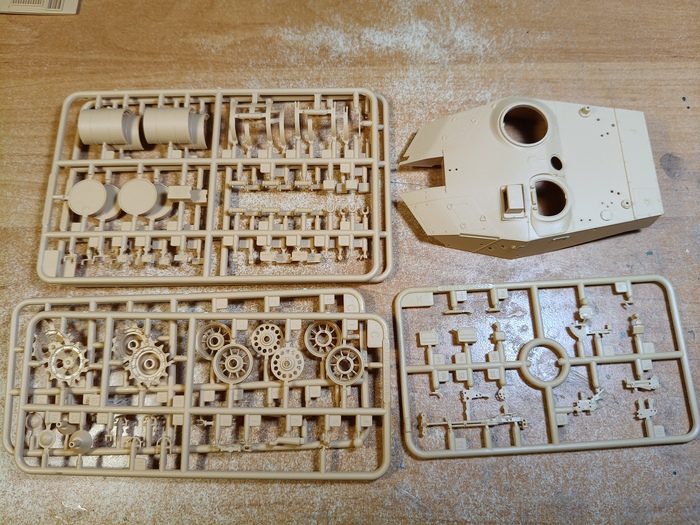

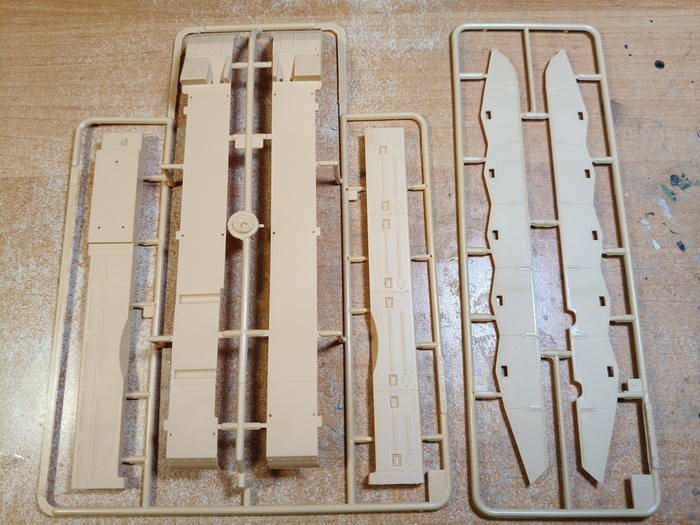

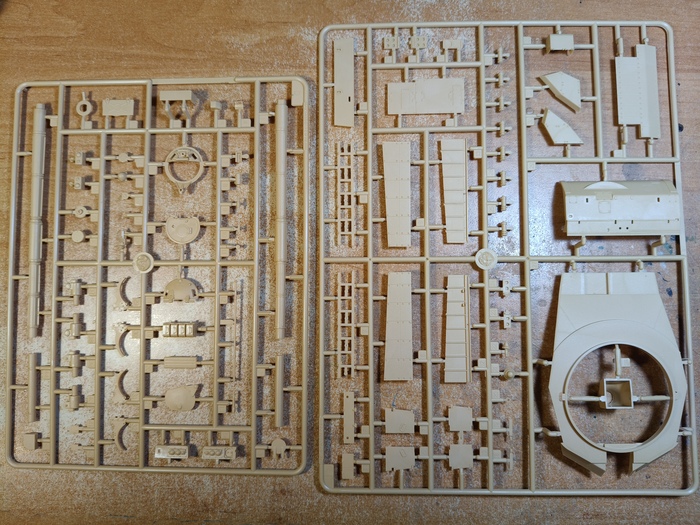

Набор 2021 года от украинской фирмы MiniArt, артикул 37075 в масштабе 1/35 из широкой плеяды моделей различных Т-34/85 (всевозможных годов, заводов и стран), начатой в 2020 году и пополняющейся до сих пор. Коробка стандартного размера с ярко-оранжевыми боковинами и обалденным бокс-артом Владимира Бута. В коробке лежат очень много мелких литников, что типично для данного производителя - 64 литника из серого полистирола, 2 литника с прозрачными деталями; платка фототравления в картонном конверте и инструкция. Деталей в целом довольно мало для МиниАрта - 735 деталей (603 серых, 96 травлёных, 36 прозрачных), но связано это в основном с относительной простотой танка Т-34, но никак не с упрощённой детализацией. У меня остались неиспользованными 176 деталей. Качество литья в целом очень неплохое, но есть замечания - небольшое количество облоя и заметное смещение половин пресс-форм на некоторых литниках. Пластик хороший, разве что несколько более ломкий, чем хотелось бы. Детализация данного производителя традиционно на высочайшем уровне: на каждом траке гусениц есть литьевые номера, на резиновых бандажах катков также имеются надписи; ДШК собирается из двух с половиной десятков деталей, четверть из которых травлёные (особенно покорил целик); тщательно проработаны все элементы МТО, ходовой и навесного оборудования. Модель не имеет интерьера, хотя и основана на интерьерном Т-34, что заметно по строению ванны корпуса и проработке многих деталей корпуса и башни изнутри и снаружи, равно и люки проработаны с двух сторон и могут быть открыты. Стыкуемость также вызывает ряд нареканий, особенно аккуратным и внимательным нужно быть при сборке корпуса, состоящего из довольно некрупных секций - можно что-то приклеить с перекосом, который будет потом влиять на всю сборку. Но подчеркну - стыкуемость сложная не из-за деформации или неправильных размеров элементов, а из-за сложности и обилия деталей. Фототравление тонкое и качественное, правильного размера, весьма многочисленное; из него выполнены решётки МТО, много петель и крепежей по корпусу и башне, элементы зенитного пулемёта и защитная решётка фары. Прозрачные детали чистые и качественные, из них выполнены светотехника и приборы наблюдения, притом детали очевидно рассчитаны сразу на все возможные варианты Т-34/85, потому две трети прозрачных деталей останутся невостребованными и могут пригодиться в дальнейших стройках. Гусеница наборная, нерабочая, траки очень качественные и реалистичные. Вариативность по сборке минимальная: можно открыть люки и установить зенитный ДШК в разные положения, всё. Подставок, фигур и прочих бонусов в наборе нет. Инструкция в виде книжечки, сборочные чертежи крупные и понятные, без ошибок. Схемы окраски цветные, крупные, машина показана слева, справа, спереди, сзади и кое-где сверху. У МиниАрта схемы окраски не совсем схемы, как у других производителей. Они имеют художественное оформление со всеми следами эксплуатации, что может быть хорошим подспорьем на этапе везеринга. Имеем 4 варианта, все из сирийской армии разных периодов.

Чистая тёмно-зелёная машина из Дамаска, ранние 1960-е годы, имеет крупную надпись на башне. Нет больших ящиков ЗИП на левом борту.

Заметно грязная, боевая машина периода Шестидневной войны, лето 1967 года. Имеет надпись и красные треугольники на боках башни и белый круг на крыше.

Самая запоминающаяся машина, изображённая на бокс-арте, имеет импровизированный камуфляж из отпечатков ладоней оранжевого цвета по тёмно-зелёному корпусу, традиционные надписи на башне и белый круг на крыше. Также принимала участие в Шестидневной войне.

Также боевой танк, но уже воевавший в Войне Судного дня на Голанах (октябрь 1973 года). Нет боковых ящиков, как и у первого. Также отсутствуют белые надписи, но есть красные квадраты на бортах башни. Имеет монотонную окраску песчаного цвета, частично стёршуюся до базового цвета 4БО.

Декали тонкие, яркие, не прозрачные. Отпечатки ладоней даны декалями, их примерно 250 штук, плохо только что дана только правая рука. Треугольники, круги и квадраты - тоже декали. Цена модели как ни странно была не очень большая, типичная для хорошей модели танка в 1/35. Рекомендовать могу моделистам выше среднего уровня - собирать ощутимо сложно! Однако работать над настолько прекрасно детализированной моделью очень приятно, и результат получается значительно лучше, чем у других фирм. Пока собирал Т-34 от ICM и Звезды, а лежат в коробках ещё Academy, Dragon, AFV Club... Обязательно сравню с ними позже!

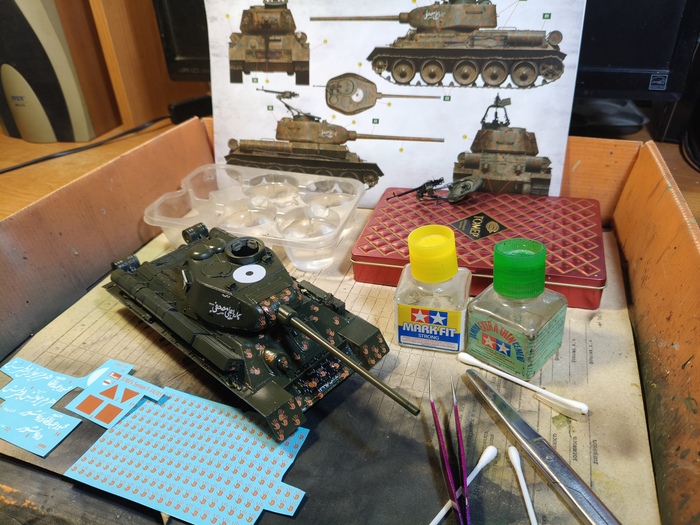

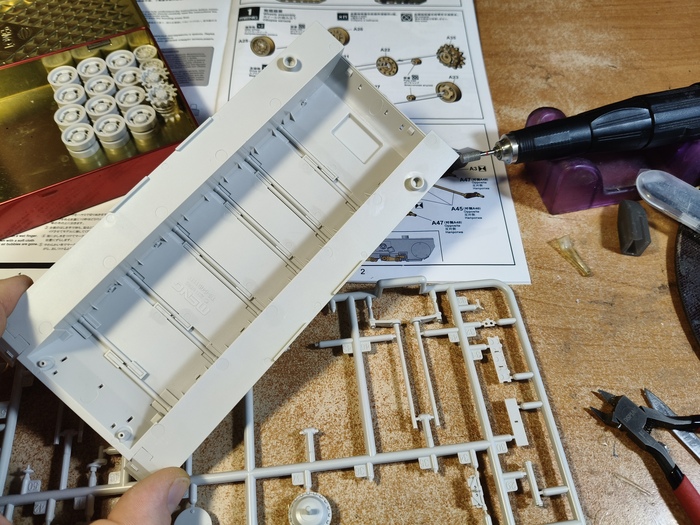

Ход работы

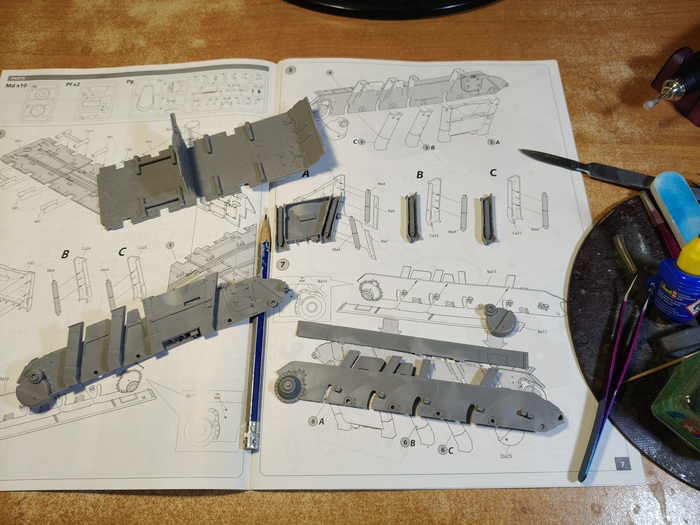

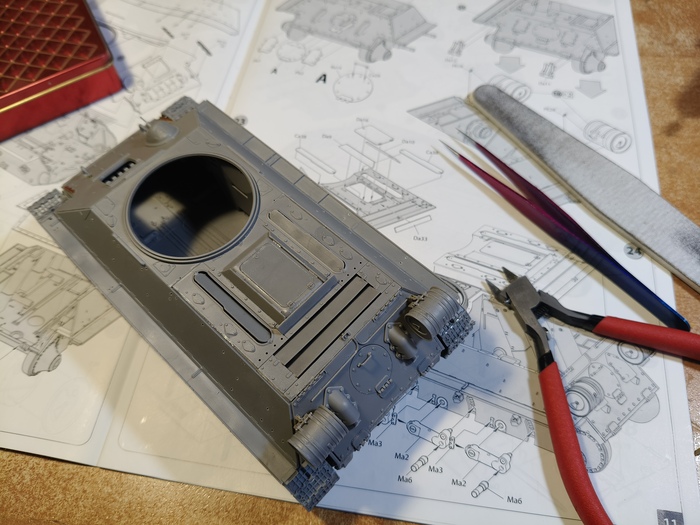

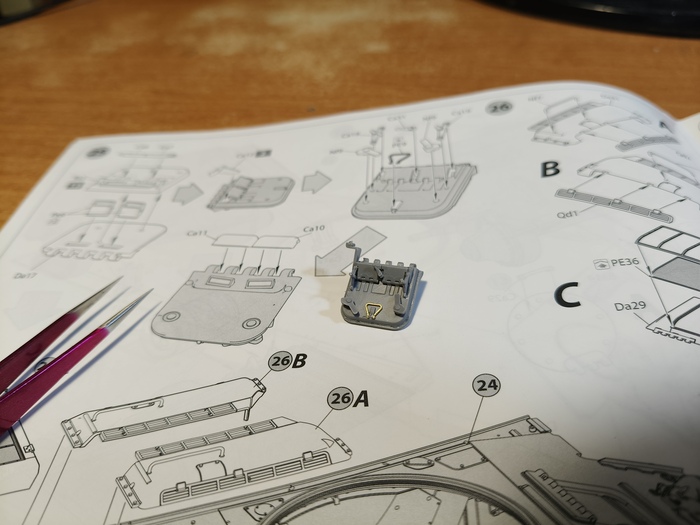

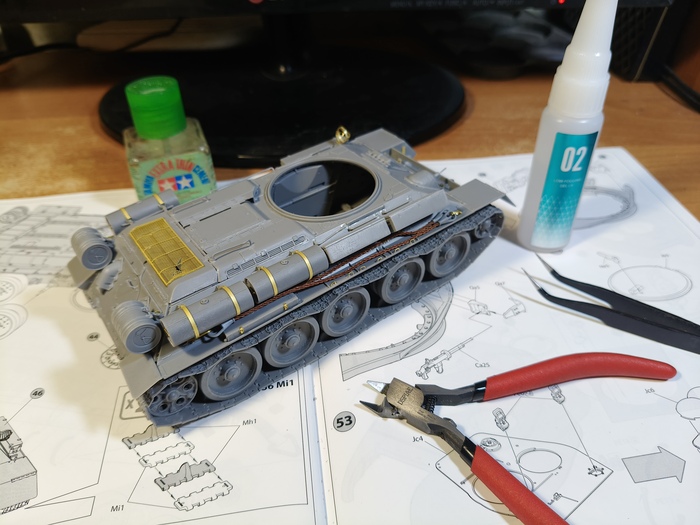

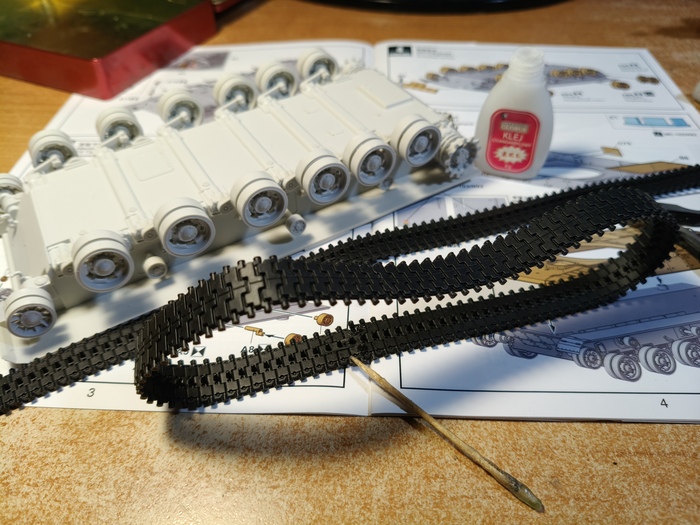

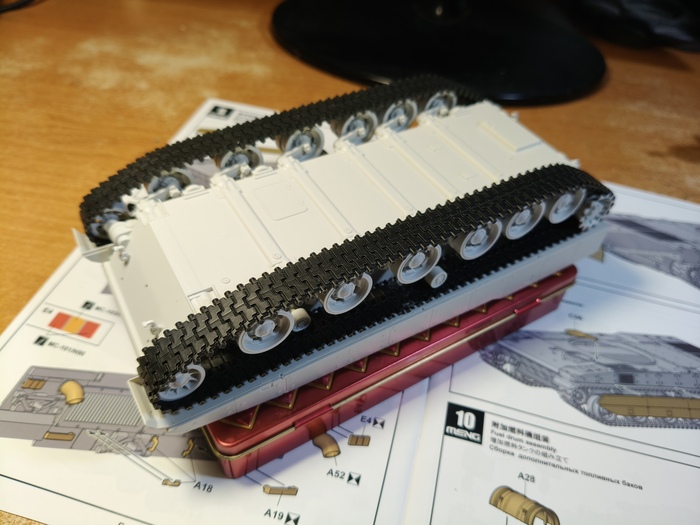

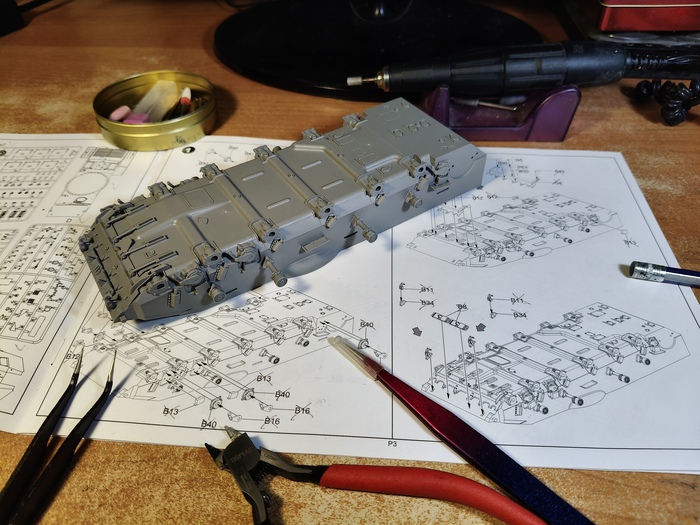

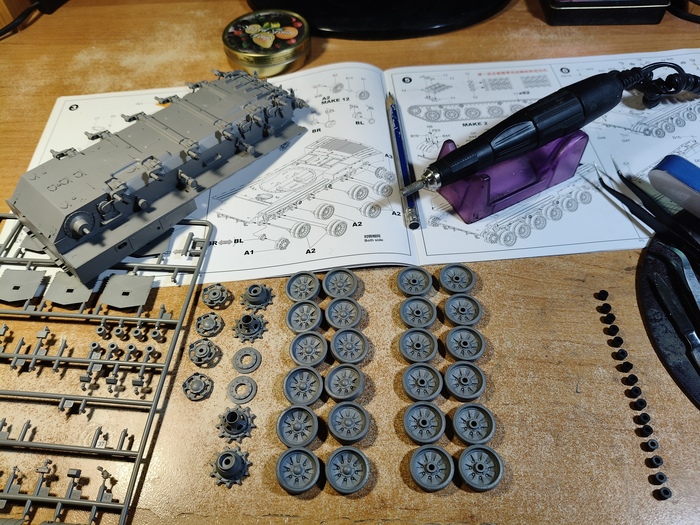

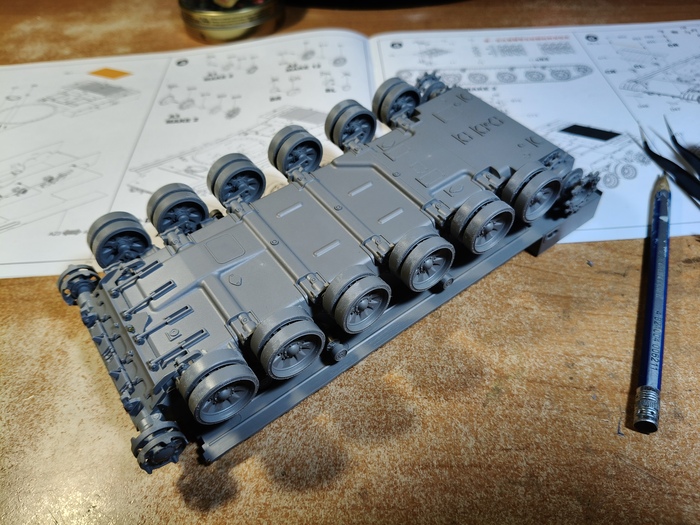

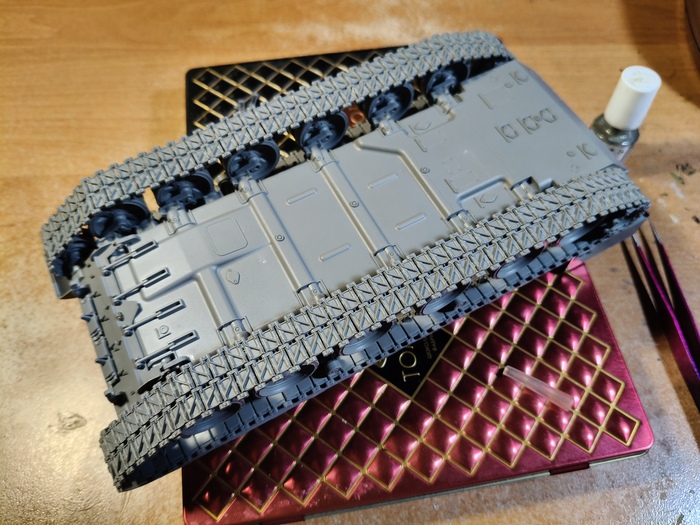

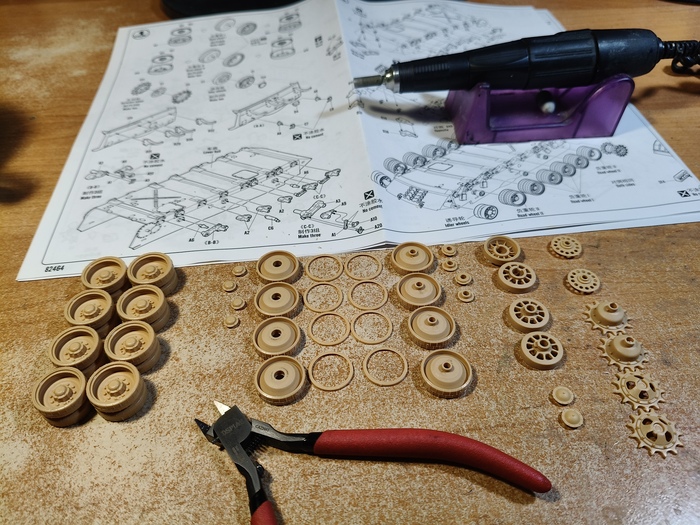

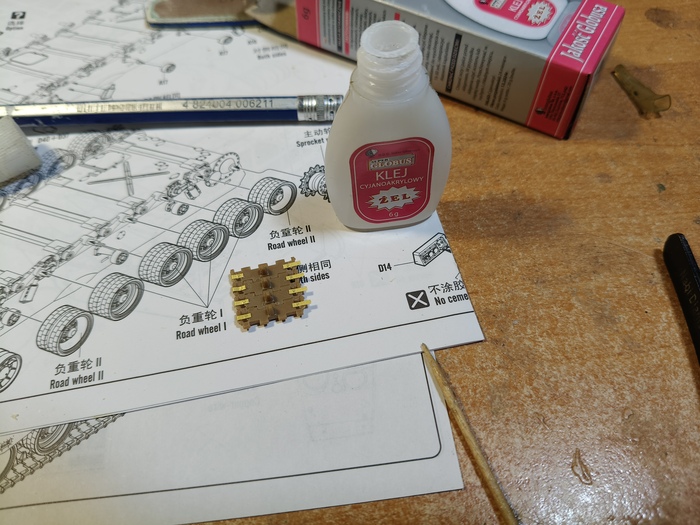

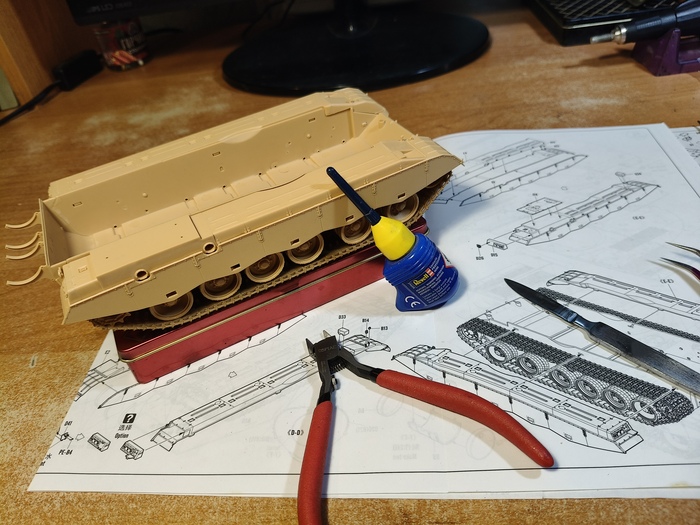

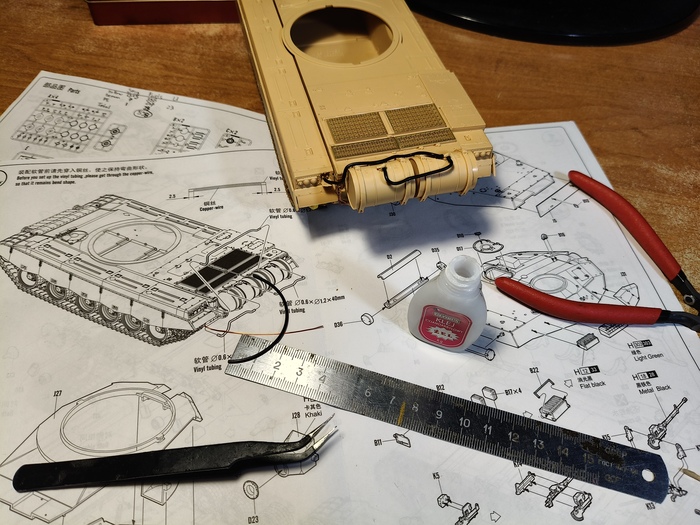

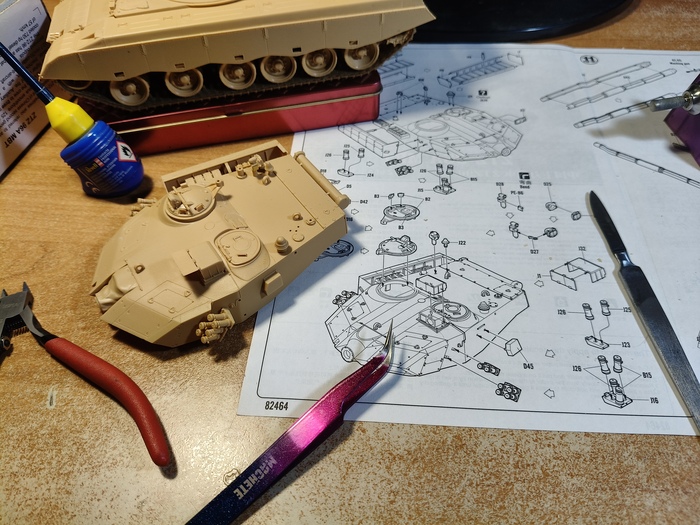

Начинаем с ванны корпуса и ходовой. Тут много деталей, по наследству от интерьерных родственников досталось всё внутреннее устройство подвески Кристи. Впервые воочию убедился, как много места внутри танка она "воровала". Также видна и проработка деталей корпуса изнутри. Затем готовим и собираем ходовую. Тут никаких сложностей. Траки гусеницы легко стыкуются и не требуют особой зачистки. Вот только стоило установить ленивец в более переднее положение, чтобы не было такого заметного провисания гусеницы. Ну да ладно, у Т-34 бывало по разному. Обработка деталей скальпелем, маникюрным фрезером и пилками. Клей сверхтекучий, обычный модельный и Revell Contacta, для травления и проволоки - ЦА гель от DSPIAE.

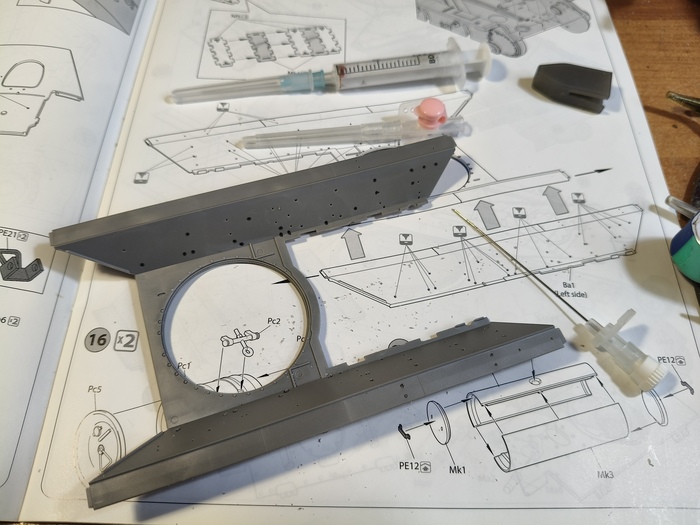

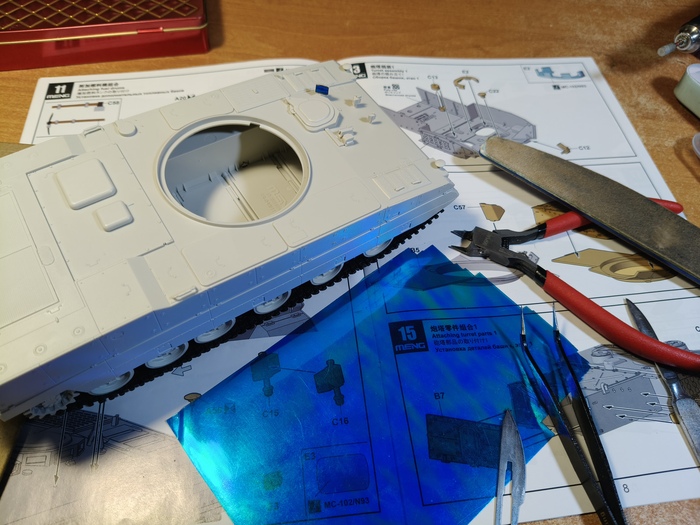

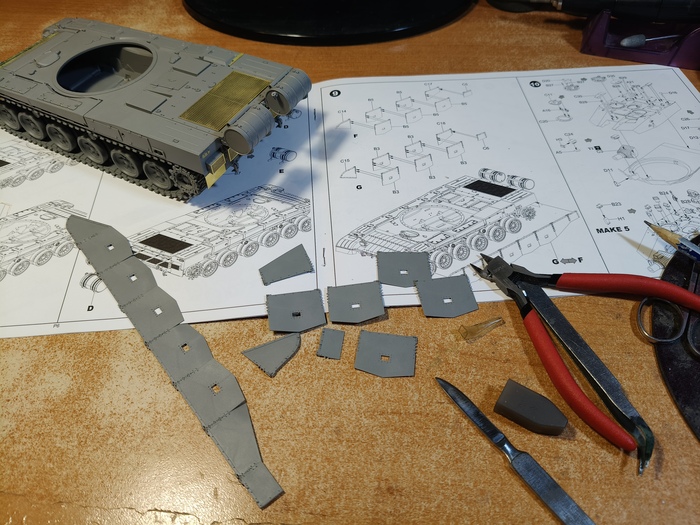

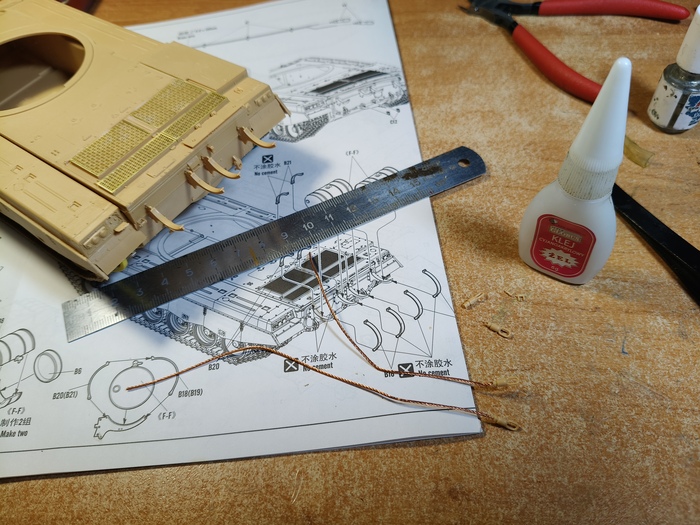

2. Продолжаем заниматься корпусом. Для многочисленного навесного оборудования нужно просверлить отверстия в корпусе, для быстроты использую иглу от внутривенного катетера. Начинается работа с травлением, тут пригодится станочек для изгибания. Много деталей на МТО, все жалюзи можно установить в разных положениях, правда потом этого не будет видно. Ещё "суслики" - тщательно проработанные изнутри люки. Из травления даны даже защёлки на ящике ЗИП - 3 детали на каждую! А вот основной буксировочный трос в наборе отсутствует, его предлагают изготовить самостоятельно. Может это и правильно, у моделистов того уровня, что собирают МиниАрт, по умолчанию должны быть в запасах разные тросики. Добавляем ещё обвес, рвём решётку, гнём поручни и наконец корпус собран!

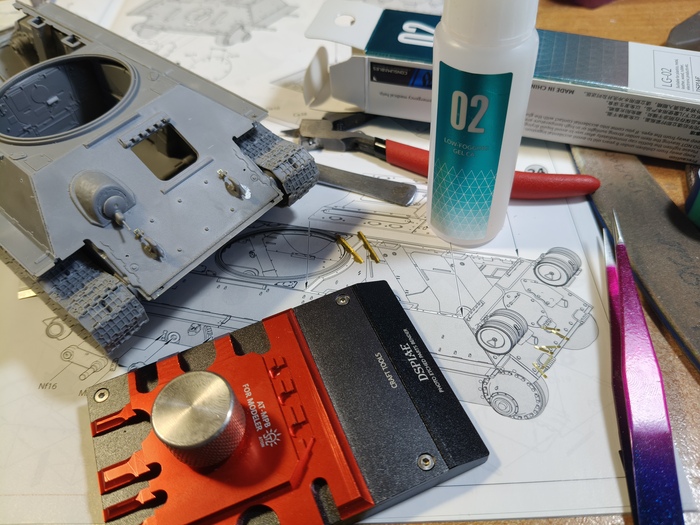

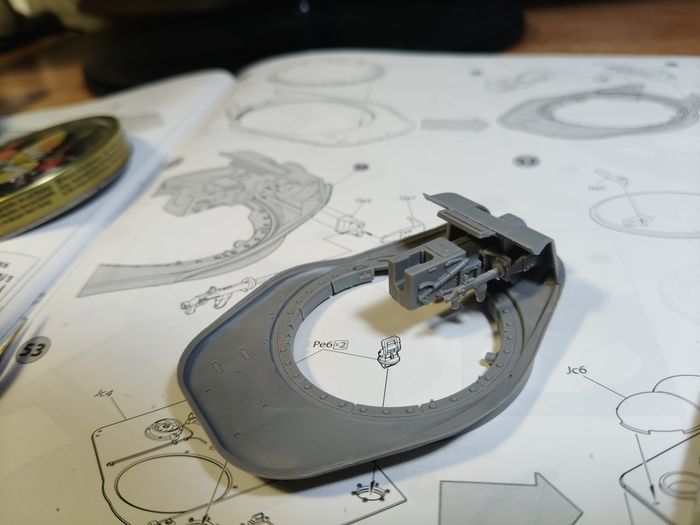

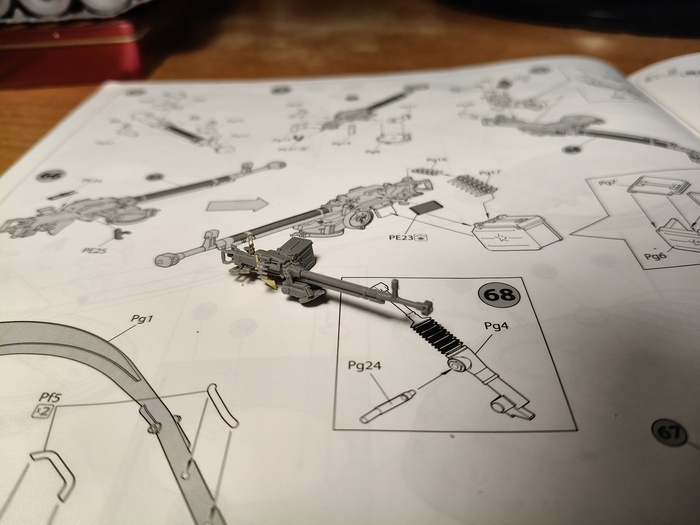

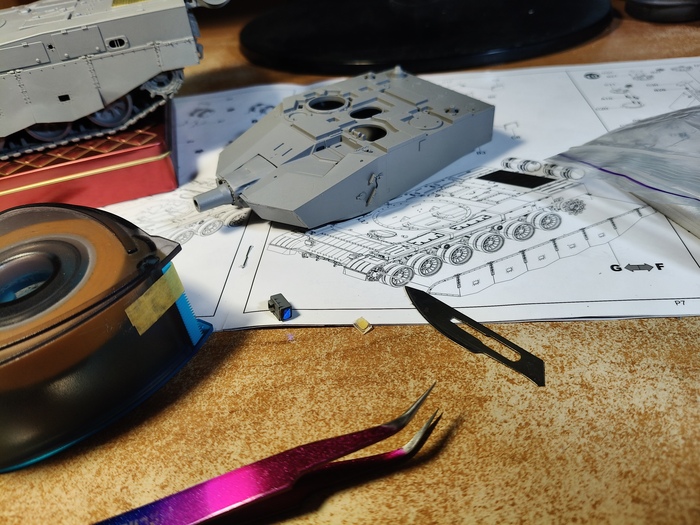

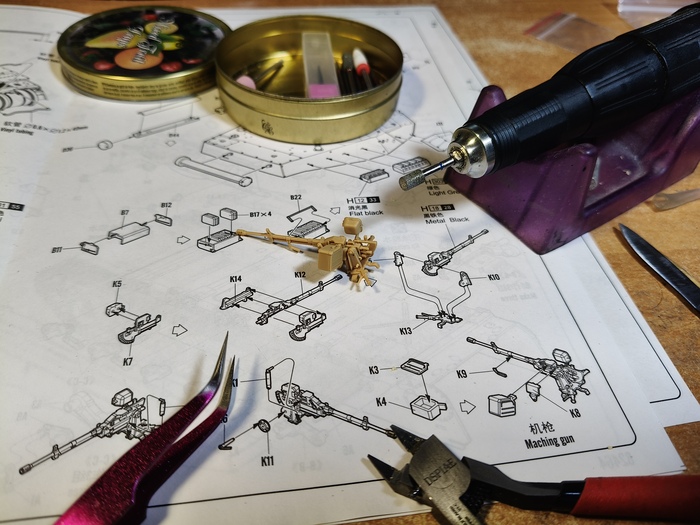

3. Башня также имеет элементы интерьера - казённик пушки и тело пулемёта, а также проводка и прочие элементы на внутренних сторонах стенок и крыши башни. Ствол пушки - одна деталь, в канале имеются нарезы. Наверное такой же по сложности и количеству деталей, как и вся башня - пулемёт ДШК с характерным сирийским креплением. Собираю, но пока не приклеиваю к командирской башенке. На этом сборка завершена!

4. Отдельным пунктом вынесу тряпки. Вообще судя по фото реального прототипа танка, у него на правом борту висел какой-то пучок соломы, а на задней части башни что-то типа бушлата. Зачем? А кто его знает? Я решил повесить две тряпки - одну на поручень башни, другую на корпус позади фары. Тряпки делаю из сантехнического PETF-уплотнителя, клею суперклеем.

5. Теперь переходим к окраске. Для начала тщательно задуваю всю модель серым грунтом Mr.Finishing Surfacer 1500 Grey, особенно налегая на травление и тряпки. Затем чёрным братом серого грунта надуваю прешейдинг и собственно чёрный цвет (резина, запасные траки).

6. Базовый цвет. Производитель даёт расплывчатое понятие "4БО - Russian Green". Но мы-то знаем, что этого 4БО какого только не было! По реальным фото мне показалось, что все сирийские машины были очень тёмные, при некоторых нюансах освещения выглядели почти чёрными. Художник боксарта и схем окрашивания не стал настолько чернить оттенок, а я стану! Берём Mr.Color 511 Russian Green 4BO и добавляем процентов 20-25 чёрной краски! Надуваю аккуратно, сохраняя частичную прозрачность дабы не перекрыть прешейдинг. Поскольку я хочу сохранить тёмный базовый оттенок, дальнейших высветлений не делаю. Окрашиваю мелочи (рукоятки пулемёта, тросы, ремни, тряпки) маркерами от АК Interactive и DSPAIE. Удобные штуки, особенно для прокраски подобных мелочей. Видел, как ими окрашивали полностью модель, но это уже как-то не здраво...

7. Один из наиболее важных этапов для данной модели - декали. Использую химию Tamiya Mark Fit Strong. С надписями и кругляшком на башне никаких сложностей, а вот с ладошками пришлось повозиться. Стараюсь наносить как на схеме окрашивания. Там, где это действительно заметно, некоторые ладошки клею "вверх ногами", создавая отпечатки левой руки. Затем задуваю танк глянцевым лаком.

8. Наверное с полгода я почти не занимался везерингом - три китайских и два японских танка были почти чистыми, не боевыми машинами, а последний так вообще парадным. Старые "тридцатьчетвёрки" в Сирии были не такими. Они были грязным, пыльными, побитыми жизнью и войнами. Сначала я планировал использовать абсолютно весь арсенал своих "обгадингов", включая надувание аэрографом "пыли" разных оттенков слоями и масляных точек. Но по факту сократил везеринг до четырёх этапов: смывка, чиппинг, пигменты, сухая кисть. Итак, по порядку. На тряпки я использовал проливку для фигурок от Vallejo. На самом танке использую свои любимые акрилы Vallejo Wash цветов Чёрный, Промасленная Почва, Светлый Коричневый, Хаки и Пустынная Почва. Наносил много и густо, потом дал сутки высохнуть, потом частично убирал, а частично растушёвывал и формировал потёки или другие кляксы ватными палочками, смоченными в растворителе для акрилов. Получилось весьма самодостаточно, и я решил что методы масляных точек и аэрографии пыли будут уже излишними.

9. Чиппинг я делаю губкой, использую смеси акриловых красок. Тут работал в два захода, первым ставил тёмно-грязно-коричневые точки, вторым - ржавые. В чиппинге не стеснялся, но часть тёмных сколов закрылась дальнейшими этапами везеринга, а оставшиеся не слишком бросаются в глаза из-за тёмного базового цвета. С ржавчиной же наоборот, но я не делал её много. Фиксирую смывку и чиппинг слоем матового лака с матируещей присадкой. После надувания матового лака окрашиваю отражатель единственной фары хромовым маркером, вклеиваю стекло и устанавливаю на место. Единственный же задний габарит - серебрянка + красный лак.

10. Эффекты, которые наносятся после слоя лака. Во-первых это пигменты. Сухие и с фиксатором, преимущественно песчаные оттенки, ну и "сажа" под выхлопные трубы. Пигментом "Тёмная сталь" натираю гребни и грунтозацепы траков и обода необрезиненных катков. Собираю ходовую. Пока сохнет клей, добавляю эффект пролитых ГСМ на горловины внешних баков - это во-вторых. И в-третьих пройдёмся мягким простым карандашом и сухой кистью со светлым металликом по граням, заклёпкам и торцам.

И после окончательной сборки и снятия масок с триплексов получаем вот такой необычный Т-34 с ароматом жары, антисемитизма, песка на зубах и оранжевой краски на ладонях.

На этом пока всё, статья о боевом пути "тридцатьчетвёрок" в послевоенное время выйдет в ближайшее время! Потому всех желающих это увидеть, а также интересующихся моделизмом, военной техникой и авиацией приглашаю подписаться! Если у вас есть вопросы или предложения - прошу в комментарии. А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!

Встречаются в нашем мире режимы, которые обожают освобождать народы. Их вожди день и ночь отягощены думами, как бы половчее освободить какой-нибудь народ - на другом полушарии, по соседству или даже свой собственный. Одним из таких государств является Китайская Народная Республика, КНР. Вот даже название страны такое говорящее, народное. Можно сформулировать даже некое правило - чем больше в названии страны демократичности и народности, тем веселее там жизнь. Например, жители Республики Корея несут тоскливое прозападное существование, иногда озаряемое коррупционными скандалами во власти. А вот население Корейской Народно-Демократической Республики может по праву гордиться единственной в мире наследственной коммунистической монархией! Но не про них речь. Итак, КНР имеет богатый опыт освобождения народов. В середине ХХ века коммунистической партией был освобождён собственно народ Китая: от гнилого капиталистического Гоминьдана, от мук выбора и обременительного участия в политических играх, от мерзких вредителей воробьёв, от нестойких к голоду граждан… Затем занялись освобождением «малых народов» - наиболее известны освобождённые от своих глупых исламских заблуждений Уйгуры, благодарными видеороликами от которых сейчас полнится ТикТок. Параллельно принималось активное участие в освобождении соседних народов - корейцев, вьетнамцев, камбоджийцев. Правда не всегда успешно. Позже на фоне экономического роста и гулявших в мире «ветров перемен» пришлось вернуться к освобождению своих. На площади Тяньаньмэнь собрались либеральные элементы (в основном студентики) и требовали прав и свобод как на западе. Как ни парадоксально, на той же площади были и простые рабочие с диаметрально противоположными требованиями - отменить экономические реформы и вернуться к чистому и верному коммунистическому пути Мао. Не вникая во всю эту политику, танки НОАК освободили площадь от тех и других.

Так в нашей истории впервые упоминаются танки (а ведь рассказ как раз про них) и Народно-Освободительная Армия Китая. Как можно судить по названию, именно она и является основным инструментом Партии для освобождения народов. И работы для неё у Партии и Могучего Нефритового Стержня Си много! Безусловно, главным и основным кандидатом на освобождение является Тайвань, который смеет считать себя Истинным Китаем, а сам является лишь насквозь прогнившим и бездуховным придатком запада. Но Тайвань очень предусмотрительно является островом, и к неудовольствию Красного Китая, окружён водой, потому массированная сухопутная операция по освобождению невозможна. Впрочем НОАК трудностей не боится, потому уже десятки лет идёт планирование и подготовка колоссальной флотско-авиационно-десантной операции, для реализации которой создаются гигантские десантные корабли, плавающие и авиадесантные бронемашины, самолёты пятого и шестого поколений и гиперзвуковые ракеты. В последнее время проводятся учения армии и флота по блокаде острова и десантированию на Тайвань. Большая роль в этих операциях отводится Морской пехоте и Воздушно-десантному корпусу ВВС НОАК. А если учесть, что всё больше стран в Южной и Юго-Восточной Азии и Восточной Африке попадают в сферу влияния КНР и рано или поздно может потребоваться проекция силы, значимость Морской пехоты и ВДВ трудно переоценить.

Однако нуждающиеся в освобождении народы и земли находятся не только за морем, но и в горах. Подобно Тайваню, ещё одной костью в горле Красного Дракона является Тибет - спорная с Индией территория. Есть в Гималаях и другие интересующие Китай земли, например спорные с Пакистаном территории Кашмира. Это горы со всеми вытекающими отсюда трудностями - сильно пересечённая местность, разреженный воздух из-за большой высоты над уровнем моря. Даже люди в таких условиях чувствуют себя не слишком хорошо, что уж говорить про военную технику, в особенности танки. Обычные общевойсковые бронемашины не удовлетворяют специфическим требованиям морской пехоты и горных бригад - они слишком громоздки, тяжелы и универсальны. Нужны компактные и лёгкие, высокомобильные танки, специально оснащённые для предстоящей роли - десантирования или действий на высокогорье.

Ещё в 1958 году для применения в горных районах Китая и в низменностях на его юге был разработан танк Тип 62 (он же WZ-131). Это была уменьшенная по габаритам и облегчённая до 21 тонны версия танка Тип 59, в свою очередь являвшегося лицензионной копией советского Т-54. По сравнению с оригинальной моделью, лобовое бронирование корпуса было ослаблено со 100 до 35 мм, бронирование башни упало с 200 до 30-45 мм, общая ширина уменьшилась на 30 см. Облегчили и вооружение, установив 85-мм пушку. 430-сильный дизель разгонял лёгкую машину до скорости в 60 км/ч по шоссе. Выпускали этот танк до 1978 года, и несмотря на небольшую серию в 800 машин, он имел неожиданно долгую историю и широкое распространение. Помимо КНР, Тип 62 поставлялся в армии 11 стран, включая Вьетнам, Таиланд, Судан, Конго и Албанию. В Китае был выведен из эксплуатации в 2013 году, в других странах служит и теперь. Залог долголетия прост - заменять было нечем!

Основным же аргументом Морской пехоты КНР в деле освобождения народов являются основные боевые танки Тип 88 и Тип 96. И если последний представляет собой вполне современный и в целом неплохой танк, то вот Тип 88 уже значительно устарел и требует замены. Освобождать народ Тайваня устаревшими танками это моветон, знаете ли. Было подсчитано, что появление у морпехов Китая новых облегчённых танков увеличит возможности проведения масштабных операций. В зону высадки десанта эти машины могут быть доставлены десантными кораблями, а далее они обеспечат сильную огневую поддержку собственно пехотных подразделений. Военный эксперт Вэй Дунсю считает, что такие танки после высадки на берег будут более эффективными, чем ОБТ и плавающие танки, так как из-за высокой мобильности смогут быстро совершать броски в более глубокие районы, отдаленные от побережья.

А раз армия требует, партия говорит «надо»! Начались разработки нового танка облегчённой весовой категории. Поскольку КНР - весьма закрытое государство, никаких подробностей о заказе, проекте, одобрении и утверждении концепции неизвестно. Известно, что разработкой занялась государственная фирма Norinco - по сути, единственный производитель всех видов тяжёлого вооружения в КНР. Во время разработки танк был неоднократно замечен гражданскими лицами ещё в 2011 году. Поскольку машине было присвоено обозначение ZTQ 15 (что обозначает Лёгкий танк тип 15) или просто Тип 15, можно судить что окончательно разработка завершилась в 2015 году. В некоторых источниках упоминается дополнительное, более поэтичное название «Чёрная Пантера», что также подтверждается символическим изображением на башне танка. Но это название не слишком распространено и очевидно не было утверждено официально, возможно ради избежания путаницы с южнокорейским ОБТ К2 «Чёрная Пантера». Серийное производство танка Тип 15 началось в 2016 году, а вот официально принят на вооружение он был аж в декабре 2018-го. Впервые был продемонстрирован на параде в честь 70-летия Дня образования КНР 1 октября 2019 года.

Интересно, что в Norinco работали сразу над двумя сходными, но не идентичными проектами лёгкого танка. Один из них изначально предполагался на экспорт и получил индекс VT-5, а второй позже поступил в НОАК. Есть заметные отличия в конструкции между VT-5 и ZTQ 15. Люк механика-водителя на VT-5 расположен в центре передней части корпуса, тогда как на ZTQ 15 он расположен слева. Верхняя передняя часть корпуса VT-5 заметно изогнута, тогда как у ZTQ 15 прямая. Модульные комплекты дополнительной брони также заметно отличаются, особенно на башне. Экспортная версия была закончена, отправлена на испытания и продемонстрирована заказчикам раньше, чем Тип 15 был принят на вооружение НОАК, из чего можно сделать вывод, что VT-5 являлся предсерийным образцом для собственно китайского танка. В данный момент экспортный танк в модификации VT-5BD поставлен армии Бангладеш в количестве 44 штук. Возможно, это будет не последняя поставка за рубеж.

ZTQ 15 был разработан для выполнения требований к более легкому и мобильному современному танку, чем типовые ОБТ; который сможет эффективно действовать на высокогорье или плато, в лесистой местности и богатых водой регионах, где более тяжёлые основные боевые танки ZTZ 99 и ZTZ 96 могут испытывать трудности при передвижении. В высокогорных регионах, таких как Тибет, воздух становится разреженным, и двигатели начинают терять мощность. Тяжелобронированным ОБТ трудно двигаться в условиях гипоксии, однако лёгкий Тип 15 может работать на больших высотах благодаря своему мощному двигателю с турбокомпрессорами и кислородным генераторам. Кроме того, в сравнении с более тяжёлыми ОБТ, машина обладает лучшей подвижностью благодаря меньшему весу и высокому соотношению мощности к массе. Из-за меньшего веса ZTQ 15 легче транспортировать по воздуху. Транспортные самолёты Y-20 могут нести только один танк ZTZ 99, но две единицы ZTQ 15. Танк также можно сбрасывать с парашютом.

ZTQ 15, как и VT-5 построен на основе сварного корпуса и башни традиционной компоновки. Экипаж 3 человека: механик-водитель расположен в отделении управления в передней части корпуса; командир и наводчик находятся во вращающейся башне, расположенной в боевом отделении в середине корпуса, заднюю же часть занимает МТО. Танк имеет длину корпуса 7.5 метра, а полную длину с пушкой вперёд - 9.2 м, ширину 3.3 м, высоту 2.5 м. Собственное бронирование способно задерживать пули и осколки. Также предусматривается монтаж накладных элементов бронирования, обеспечивающих защиту от малокалиберной артиллерии, гранат и мин. Накладные модули включают комбинированную и динамическую защиту, а также решетчатые экраны.

Тип 15 имеет два комплекта бронепакетов, обеспечивающих различный уровень защиты. Стандартный бронепакет включает защиту из стальной брони с дополнительными слоями панелей композитной брони, покрывающих башню танка, корпус и борта, с дополнительными блоками лёгкой динамической защиты, прикрывающими переднюю часть корпуса и башни. Усиленный пакет включает в себя более толстые блоки динамической защиты, покрывающие всю башню (в том числе сверху) и корпус танка. На борт корпуса танка также может быть установлена бронеюбка из блоков ДЗ и решётчатая броня на кормовую часть. Комплект усиленной бронезащиты предназначен для боя на открытой равнинной местности и в тяжёлых оборонительных условиях. В китайских источниках заявляется, что броня ZTQ 15 способна выдерживать попадания даже 120 и 125-мм танковых орудий, однако это представляется крайне маловероятным. Скорее всего её реальный максимум - малокалиберные автопушки и не слишком современные ПТРК. В зависимости от конфигурации защиты, боевая масса танка составляет 33 или 36 тонн.

Тип 15 оснащён датчиком лазерного предупреждения для обнаружения приближающихся противотанковых ракет, также танк может автоматически запускать дымовые гранаты для постановки завесы, если зафиксировано облучение вражеским лазером. Система активной защиты китайской разработки может быть установлена на экспортный вариант танка VT-5 по желанию заказчика, про комплектование собственно Тип 15 КАЗ не сообщается. Другие защитные функции включают химическую, биологическую, радиологическую и ядерную защиту, а также систему пожаротушения. Танк может оснащаться генераторами кислорода для ведения боевых действий на большой высоте.

Лёгкий танк Тип 15 оснащён полностью стабилизированной 105-мм нарезной пушкой, которая, как сообщается, превосходит старую пушку ZPL-94, устанавливаемую на танки Тип 88 и Тип 59. Сообщается также, что основное орудие имеет эффективную дальность стрельбы в 3 км и совместимо со всеми стандартными танковыми боеприпасами калибра 105 мм. О чём не сообщается, так это о том, что пушка является копией старой доброй британской Royal Ordnance L7. Орудие имеет установку традиционного типа, которая ограничивает углы вертикального наведения, что может быть проблемой в горах, где цели могут располагаться значительно выше танка. Однако производители заявляют, что этот конструктивный недостаток могут исправить управляемые ракеты, которыми танк может стрелять через ствол пушки.

В отличие от предыдущих китайских танков, использующих автомат заряжания карусельного типа a-la Т-72, боеприпасы в Type 15 извлекаются из автомата заряжания хвостового типа с противовыбросовыми панелями. Боеприпасы хранятся в задней части башни и отгорожены бронированной перегородкой от обитаемого отсека для повышения безопасности экипажа. Постоянная скорострельность поддерживается системой на уровне 8 выстрелов в минуту. Стреляные гильзы выбрасываются автоматически через люк в корме башни. Боекомплект составляет 38 снарядов калибра 105 мм - не слишком большое число, особенно с учётом небольших габаритов 105-мм снарядов; очевидно боекомплект был ограничен в угоду облегчения машины.

Выбор боеприпасов включает БОПС, кумулятивные и осколочно-фугасные снаряды, а также ПТУР. БОПС и кумулятивные снаряды используются против бронетехники, в то время как осколочно-фугасные - против позиций пехоты, легкой или небронированной техники, зданий и полевых укреплений противника. Снаряды БОПС способны пробить 500 мм бронированной стали на дальности в 2000 м. Пробивная способность 105-мм БОПС считается недостаточной для пробития лобовой брони основных боевых танков, таких как Т-72, Т-90 или японского Тип 10. Для поражения хорошо бронированной техники в теории могут использоваться 105-мм ПТУР с тандемными противотанковыми (кумулятивными) боевыми частями, обеспечивающие гораздо более высокую пробивную способность до 800 мм. Сообщается, что ракета имеет дальность до 5 км и способна поражать даже низколетящие вертолёты. Однако опыт использования советских танков, также опционально способных запускать через ствол ПТУРы показал, что эта возможность скорее мифическая: в условиях реальной войны нет то ракет, то оборудования наведения, то наводчика, умеющего всем этим добром пользоваться.

Дополнительное вооружение включает спаренный 7.62-мм пулемёт QJT-88 (копия ПКТ), расположенный справа от маски пушки и дистанционно управляемый боевой модуль, установленный на крыше башни, несущий крупнокалиберный пулемёт QJC-88 (копия НСВТ) калибра 12.7 мм, который также может быть дополнен автоматическим 35-мм гранатомётом QLZ-04. Турель благодаря своим большим углам возвышения призвана частично компенсировать ограниченные углы подъёма главного калибра. Дистанционно управляемая установка является серьёзным шагом вперёд для танковой промышленности Красного Китая, ведь даже на современном и дорогом ОБТ Тип 99А не было подобной турели, хотя и была система лазерного противодействия.

Тип 15 оснащён современными сенсорными системами и системами управления огнём, в том числе лазерным дальномером, усовершенствованным баллистическим вычислителем, метеорологическими датчиками, тепловизионным прицелом для наводчика, радаром миллиметрового диапазона и панорамным прицелом для командира. Другое оборудование включает в себя систему кондиционирования воздуха, оборудование для производства кислорода для экипажа, аппаратуру управления и контроля, систему управления полем боя и навигационный комплекс, оснащённый как инерциальной навигационной системой (ИНС), так и системой спутниковой навигации. Названия конкретных моделей и их параметры не разглашаются из соображений секретности. Все эти эпитеты «современный, усовершенствованный, продвинутый» в китайских источниках являются просто красивой ширмой, пустым звуком. В частности, на том же ZTZ 99A стоит скопированный без лицензии советский танковый стабилизатор орудия 70-х годов, а используются ровно те же термины. Нигде и никогда не упоминается иностранное происхождение чего угодно - например, если по названию можно понять, что прибор германский, название просто не упоминают.

Танк укомплектован дизельным двигателем 8V132 мощностью 1000 л.с., разработанным фирмой Patria и производимым в КНР. Двигатель имеет электронную систему управления и работает с гидромеханической трансмиссией. Коробка передач автоматическая, также танк имеет нейтральное рулевое управление. Танк оборудован двумя турбокомпрессорами; в условиях равнин или при небольшой нагрузке работает только один турбокомпрессор. В условиях же высокогорья или при увеличении нагрузки подключается второй и повышает эффективность двигателя ценой некоторого роста расхода топлива. При максимальной боевой массе удельная мощность превышает 27.7 л.с. на тонну, а при стандартной массе в 33 тонны составляет внушительные 30 л.с. на тонну, что обеспечивает высокую подвижность. Максимальная скорость на шоссе – 70 км/ч, по пересечённой местности - 45 км/ч. Запас хода заявлен невероятно точно - 469 км, вот только непонятно, это с использованием дополнительных внешних топливных баков или без них.

Ходовая часть ZTQ 15 включает по 6 двускатных обрезиненных опорных катков среднего диаметра на сторону, трёх поддерживающих роликов, ведущего колеса кормового расположения и направляющего колеса спереди. Гусеница состоит из однопальцевых траков со съёмными полимерными асфальтоходными накладками. Ходовая часть построена на основе гидропневматической управляемой подвески с дополнительными амортизаторами на двух передних и одном заднем катках. Тип 15 является первой китайской машиной, в которой применена подобная система. Гидропневматическая подвеска используется на японских и южнокорейских танках, которые также адаптированы для применения на трудных рельефах островов и гор, но никогда прежде не устанавливалась на китайские танки. Благодаря большой удельной мощности, небольшой массе и активной подвеске ZTQ 15 обладает выдающимися внедорожными характеристиками и способен пересекать водные преграды в брод (глубина не указывается).

С 2018 года ZTQ 15 начал поступать на вооружение сухопутных подразделений НОАК, преимущественно в горные районы Тибета и Синьцзяна. Китай сильно надеется на их преимущества в горных условиях над индийскими танками Т-72 и Т-90. С 2020 года эти же машины начали поступать и в Морскую пехоту и Воздушно-Десантный корпус. В горных частях Тип 15 занимает место снятых с вооружения архаичных Тип 62, в десантных - заменяет Тип 88. По открытым данным на 2022 год, в сухопутных частях НОАК находилось уже 500 ZTQ 15, ещё 20 машин в Морской пехоте и неуказанное количество в ВДВ. Насколько изменилось это число за прошедшие годы судить трудно. С одной стороны, танк имеет весьма узкую специализацию, и тех же Тип 62 на вооружении НОАК не состояло более 500-600 одномоментно. Если следовать этой логике, количество Тип 15 осталось ограниченным, разве что насытили части ВДВ и КМП. С другой стороны, высказывались идеи заменять танками этого типа всё ещё состоящие на вооружение НОАК 1500 устаревших и ни на что не годных Тип 59 (копия Т-54). В таком случае с 22 года количество ZTQ 15 в НОАК могло возрасти в разы. Вот только какой смысл в замене древнего среднего танка современным лёгким? Сопоставимая масса и калибр пушки, но совершенно разная тактическая роль. Намного разумнее заменять Тип 59 современными, довольно компактными и дешёвыми Тип 96А. Впрочем, логика и коммунисты встречаются не часто.

Экспортная версия танка, известная как VT-5, пока не вызвала ажиотажа. Один заказ на 44 танка трудно назвать коммерческим успехом. Возможно виной тому узкая специализация боевой машины - далеко не всем нужен танк для гор, болот и островов. А возможно причины кроются и в самой машине. Что она из себя представляет мы пока узнать не можем - отзывов из Китая нет (там же народ освобождён от мирового интернета), а в боях он пока не участвовал. Точнее, есть упоминания, что во время обострения пограничного конфликта между Индией и КНР на Тибетском нагорье в июне 2020 года некоторое количество этих танков демонстрировали силу, катаясь вдоль линии соприкосновения. Такой опыт назвать боевым нельзя даже с натяжкой. Однако известен опыт боевого применения другого китайского экспортного танка VT-4. Конечно, эта машина из общего с VT-5 имеет только производителя и некоторые системы, но осторожные общие выводы сделать можно. Ранее VT-4 принимали участие в боевых действиях малой интенсивности в Нигерии против формирования Боко Харам, и особых нареканий к ним не было. Но совсем недавно ОБТ из Поднебесной довелось принять участие и в полноценной войне между Таиландом и Камбоджей в составе армии Таиланда. Тайские военнослужащие были крайне не удовлетворены малым ресурсом ствола пушки - при интенсивной стрельбе орудие быстро теряет точность, также зафиксирован минимум один случай разрыва ствола. Танкисты жалуются на постоянные поломки двигателя и выход из строя или сбой настроек электронных систем. Также была сочтена недостаточной бортовая броня. Репутация VT-4 в тайской армии настолько подмочена, что командиры стараются не использовать эти танки, предпочитая им не только Т-84 «Оплот» (танк украинского производства на базе советского Т-80УД), но и старые американские М-48 и М-60 Паттон. Насколько выявленные тайцами недостатки VT-4 можно проецировать на другие китайские танки, включая VT-5, неизвестно.

Безусловно, ZTQ 15 обладает рядом преимуществ. Высокая удельная мощность в комплексе с АКПП и гидропневматической подвеской обеспечивают превосходные мобильность, проходимость и манёвренность. Безусловным преимуществом послужит современная СУО, особенно в случае противостояния устаревшим танками противника, вроде того же Тип 62 или ПТ-76. Преимуществом является дистанционно управляемая турель с пулемётом и/или гранатомётом - в конфликтах низкой интенсивности такое вооружение зачастую применяется чаще и с большим эффектом, нежели главный калибр. Можно в преимущества записать и орудие - всё же L7 заслужила репутацию точного и надёжного орудия, а дефицит бронепробиваемости может не играть существенной роли, если у врага не будет мощных ОБТ, что более чем вероятно на специфических для этого танка театрах военных действий. Преимуществом является и автомат заряжания современного типа, оставляющий экипажу шанс на выживание в случае детонации БК.

С недостатками всё несколько интереснее. Первым и очень важным является слабый уровень защиты. Что бы ни говорили про «способность выдерживать обстрел 120 и 125 мм пушек», в реальности танк имеет противопульную броню, максимум защищающую от автопушек мелких калибров. С установкой дополнительного пакета бронирования он сможет держать РПГ и не самые новые ПТУР. Вот только сам производитель заявляет, что усиленная броня подходит для действий на уровне моря или в обороне, значит возросшая масса нивелирует преимущества танка в подвижности и высотности. В любом случае, даже с усиленной бронёй ZTQ 15 слишком уязвим для других танков, противотанковых средств, мин и артиллерии. В угоду повышения подвижности пострадала на только броня, но и огневая мощь. Японский танк Тип 10, созданный также для островов и гор, вооружается гладкоствольной 120-мм пушкой с повышенной дульной энергией и является полноценным современным ОБТ по огневой мощности, не уступая Leopard 2A5, а вот Тип 15 сопоставим только с Leopard 1. Не слишком большой запас боеприпасов также ограничивает возможности танка, равно как и невозможность высоко поднимать ствол является серьёзным недостатком в горах. Вызывает сомнения общий уровень качества сборки и отдельных узлов, в особенности сложной и недостаточно освоенной в КНР гидропневматической подвески. И последним, но не менее важным недостатком ZTQ 15 является его цена. Конечно, сколько именно юаней платит Великий Дракон Си за каждую игрушку, неизвестно. Но наличие на танке как минимум гидродинамической подвески, современной СУО и системы детекции облучения позволяют предположить, что лёгкий танк стоит не как Тип 62, а на уровне того же ОБТ Тип 96А. Надо понимать, что современный Китай это не Китай образца 1970 года - его рабочая сила уже давно не самая дешёвая в мире, да и технологии стали в разы дороже. Потому выпускать такие лёгкие танки в достаточно большом количестве, чтобы не считаться в случае чего с их потерями (не говоря уже про потери экипажей), попросту невозможно. В итоге танк с защитой и огневой мощью первого Леопарда стоит как второй. А нужно ли такое?

В последние годы, если не десятилетия, на фоне тенденции к нарастанию боевой массы ОБТ, идея «лёгкого ОБТ», некоего облегчённого высокомобильного танка с современной электроникой и высокой огневой мощью, но с массой на уровне среднего танка - такая концепция буквально витает в воздухе. Эта машина будет использоваться не в прорывах, а в обходах и рейдах по тылам, будет преодолевать непроходимую для полновесных ОБТ местность, проводить разведку и наносить удары. Различные фирмы всевозможных стран создают такие машины - чаще на базе современных модульных гусеничных БМП, таких как CV90 или KF41 Lynx, но встречаются и самостоятельные разработки (M10 Booker). Строятся единичные демонстрационные образцы, покрываются очень эффектным и стильным камуфляжем, привозятся на многочисленные выставки, предлагаются своим военным или на экспорт, но до сделок не доходит. Блогеры снимают обзоры на эти стремительные лёгкие танки, их добавляют в танковые симуляторы, но заказов нет. Либо генералы решаются выпустить ограниченную партию, её поставляют в боевую часть, там крутят машину влево и вправо, вверх и вниз и через полгода возвращают, и, потупившись заявляют, что дескать не нашли тактического применения для лёгкого танка весом в 40 тонн и стоимостью в 80% «Абрамса». И в странах, где хоть как-то работает система издержек и противовесов, или как минимум законы рынка, такой танк остаётся эскизом, прототипом, демонстратором или нелепой серией из десяка машин. А вот в государстве, где процветает коммунистический порядочек, где слово Солнцеликого Винни-Пуха или его генерала есть закон, где возводили целые никому не нужные города для имитации бурного роста, где истребляли воробьёв и в ямах выплавляли чугун, в таком государстве подобный танк принят на вооружение и производится сотнями, если не тысячами. И остаётся надеяться, что эти убийственные железяки разделят судьбу городов-призраков эпохи бетонономики и будут тихонько ржаветь и разрушаться. Но глядя на тенденции в мире и учитывая наклонности коммунистов, поедут все эти танки и не только они по прямому назначению - освобождать народы. Может свой, может соседний, может на другом конце мира… И плохо будет тем, кто не готовился к освобождению!

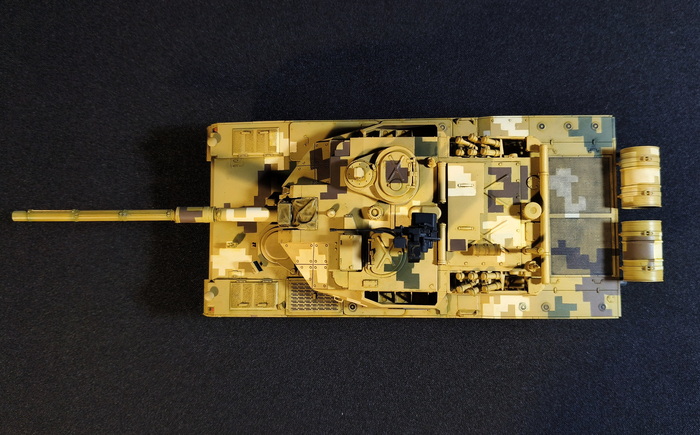

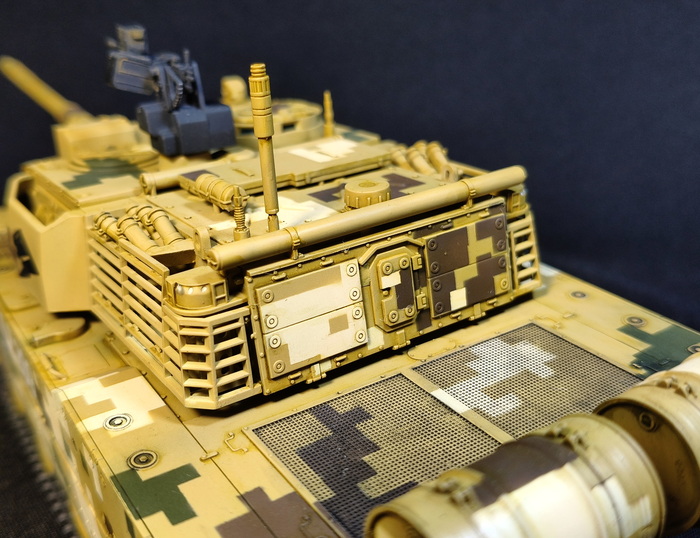

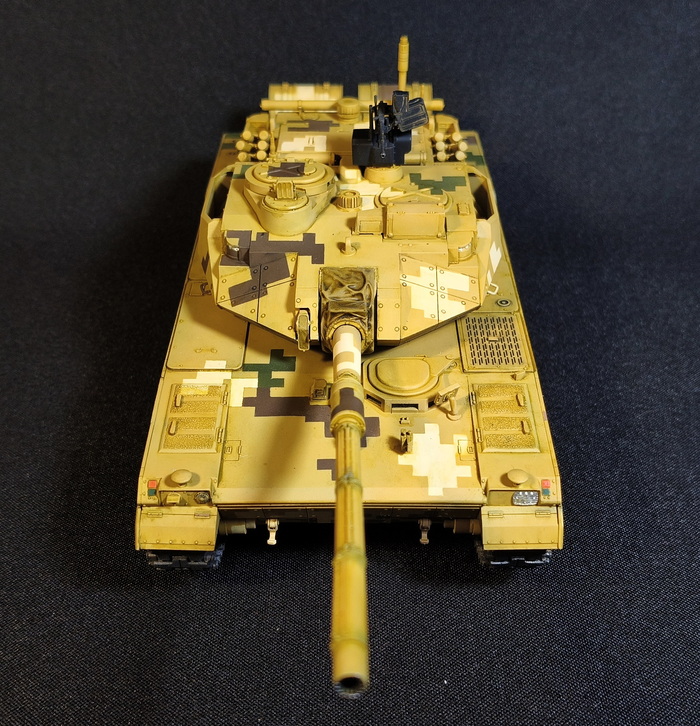

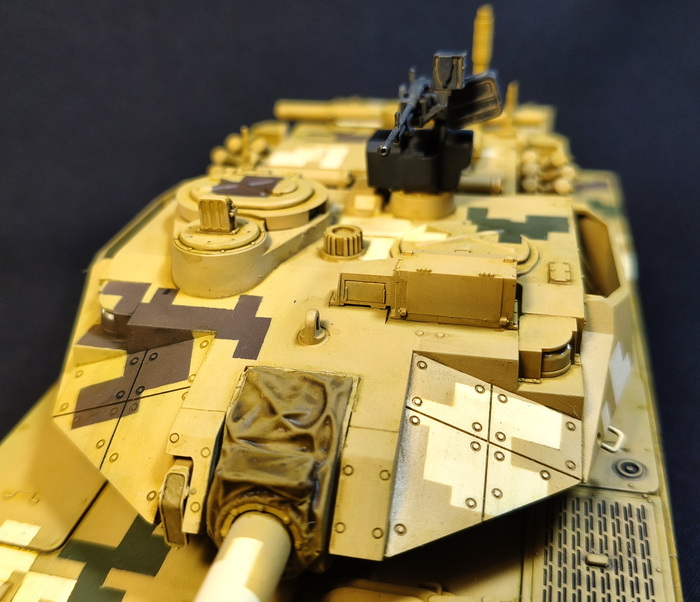

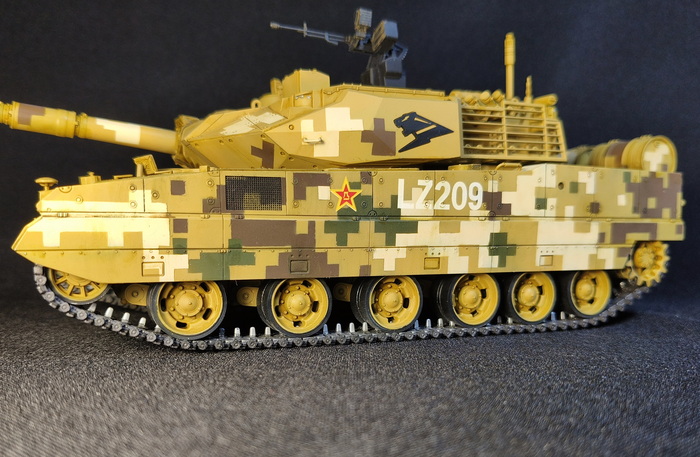

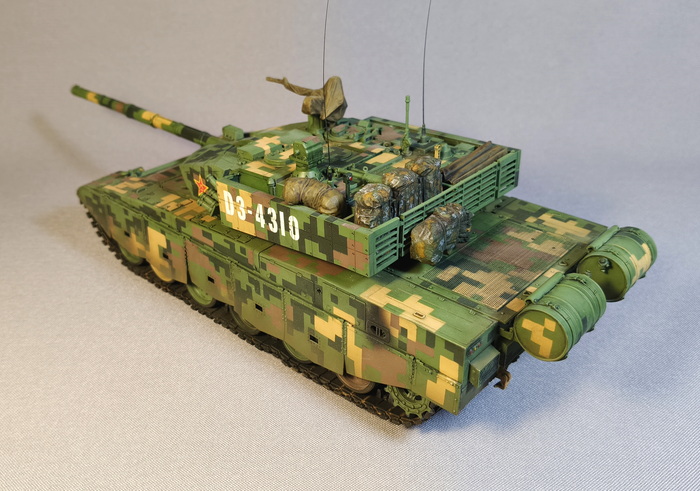

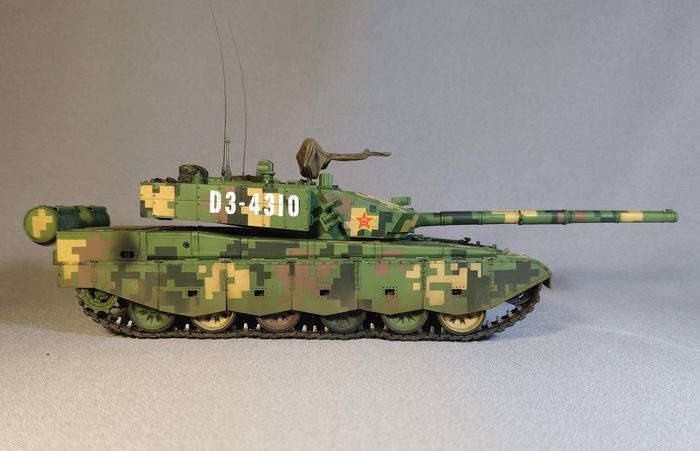

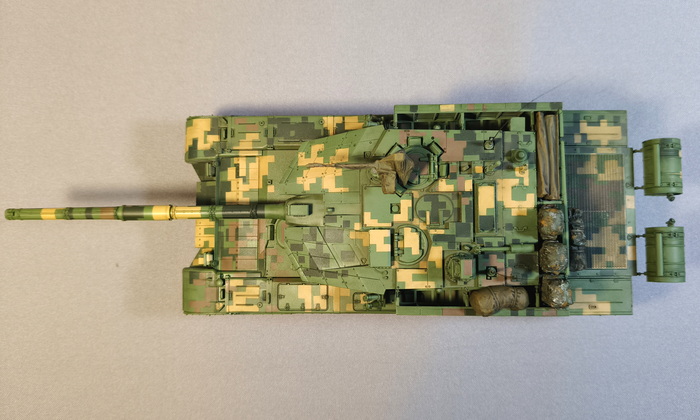

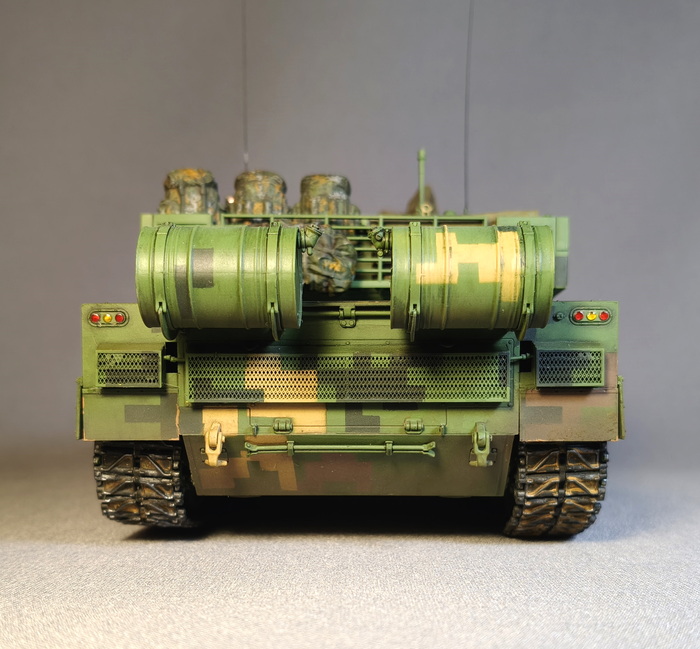

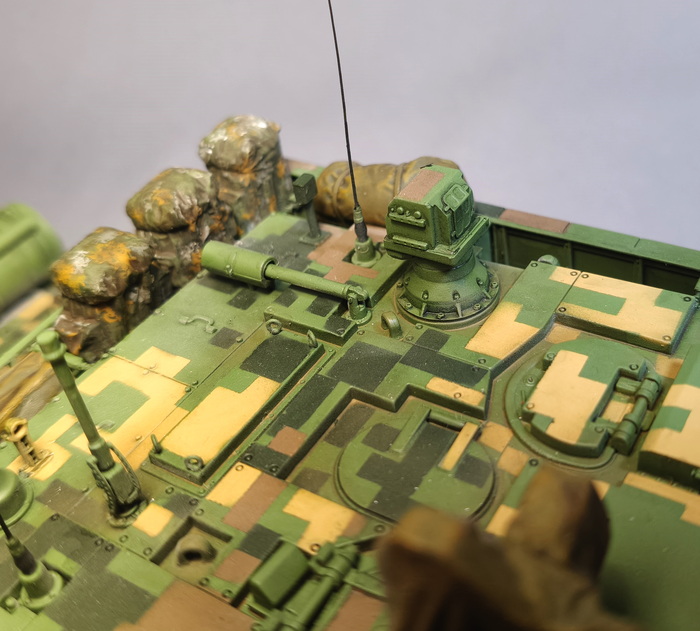

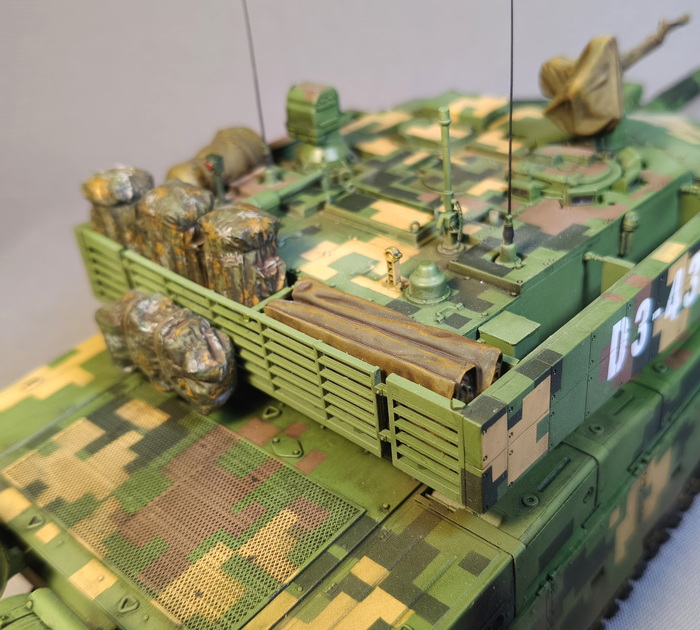

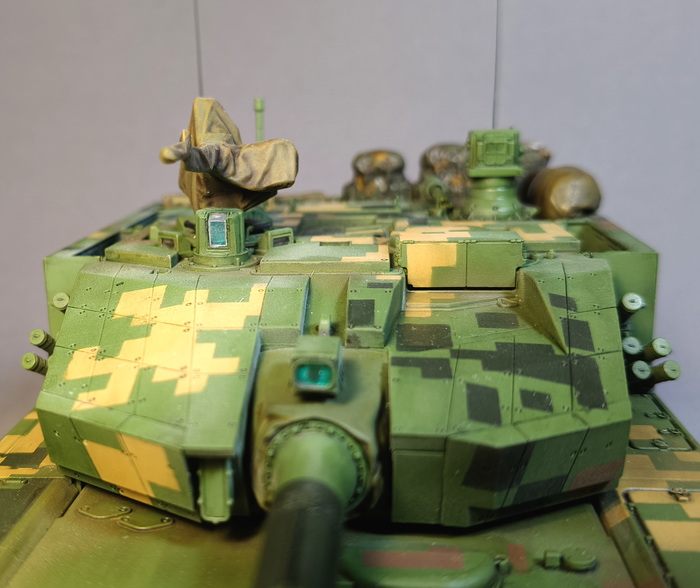

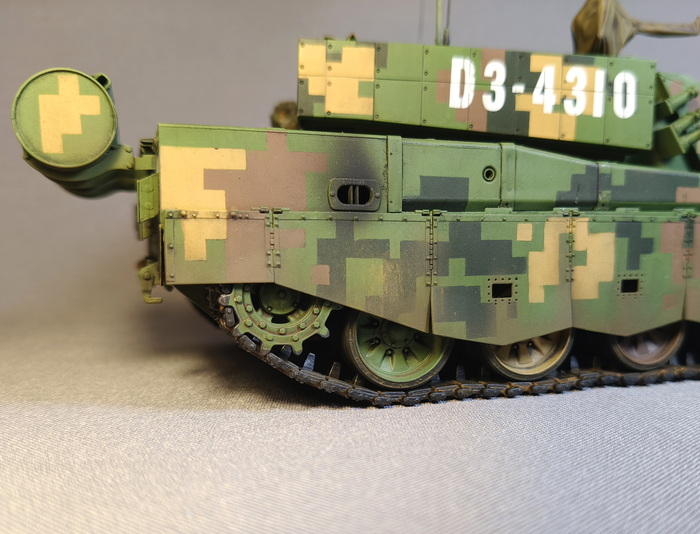

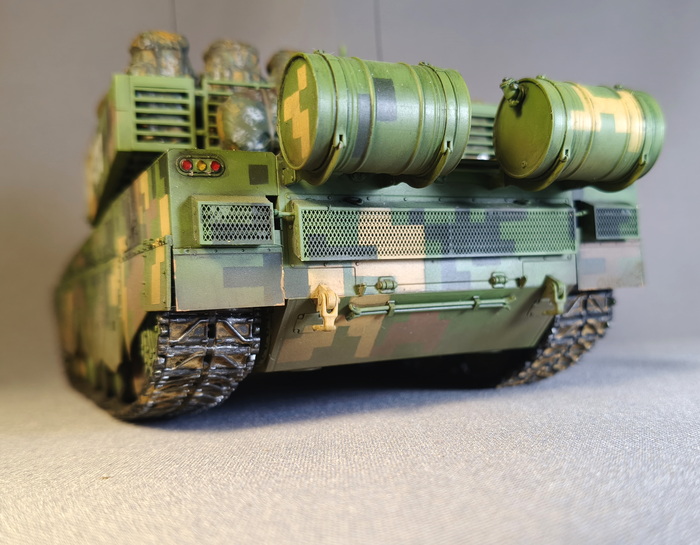

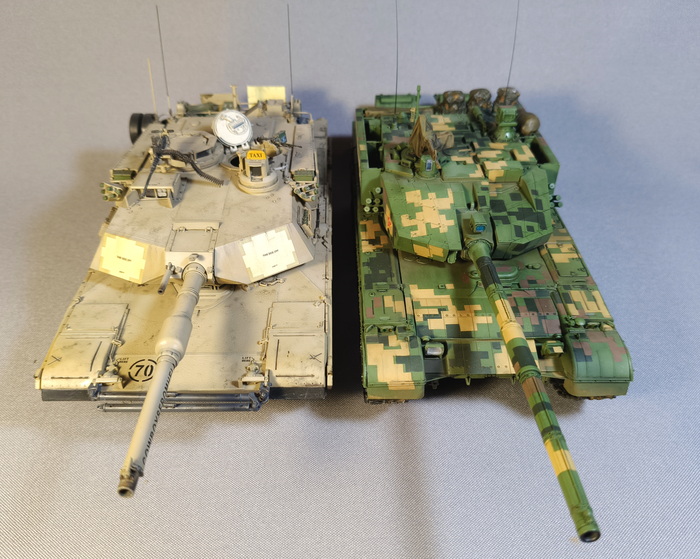

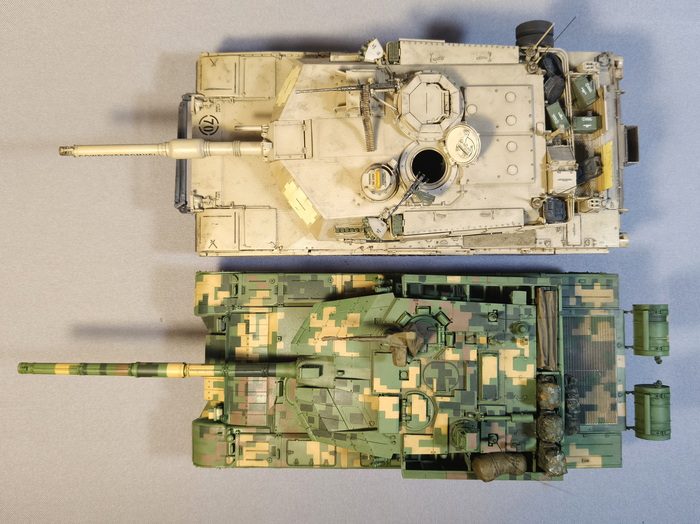

Представлена модель ZTQ 15 со стандартным пакетом бронирования в пустынном цифровом камуфляже; машина оборудована специальными приборами для вождения во время парадов, 1 октября 2019 года, Пекин, КНР. Модель фирмы Meng, масштаб 1/35.

Обзор набора, заметки по сборке и покраске тут:

При написании статьи использованы материалы из источников:

На этом пока всё, в следующем посте поговорим о самом советском в мире танке, но вне союза! Потому всех желающих это увидеть, а также интересующихся моделизмом, военной техникой и авиацией приглашаю подписаться! Если у вас есть вопросы или предложения - прошу в комментарии. А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Итак, я рад сообщить о завершении линейки азиатских танков в рамках огромной серии про гусеничную бронетехнику мира Холодной войны и современности. Дальше перейдём к советской и постсоветской технике. Но это уже потом, а сейчас пока КНР. Несложная модель необычного и (возможно) абсолютного бесполезного "лёгкого ОБТ", созданного коммунистами для "освобождения" Тибета и прочих гималайских народов. Для начала обзор набора.

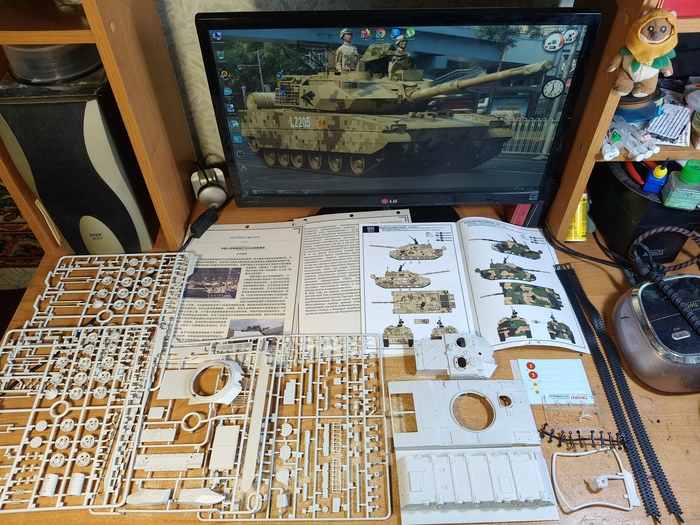

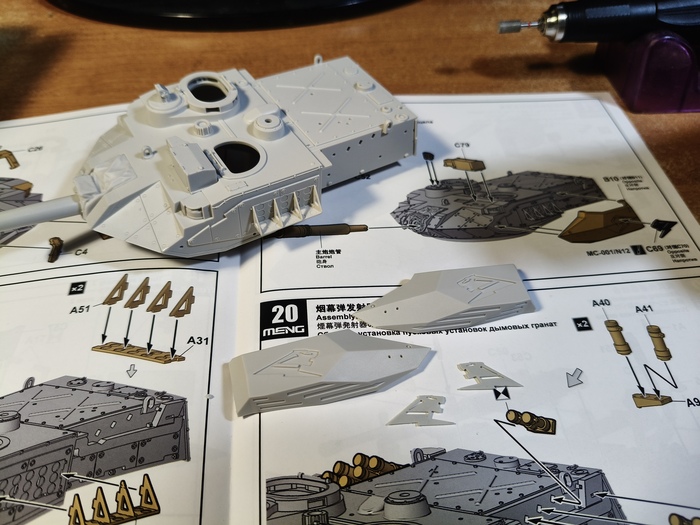

Обзор набора

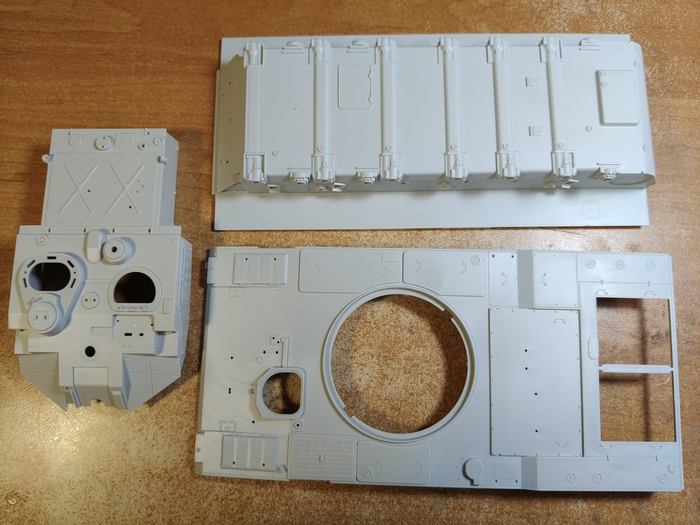

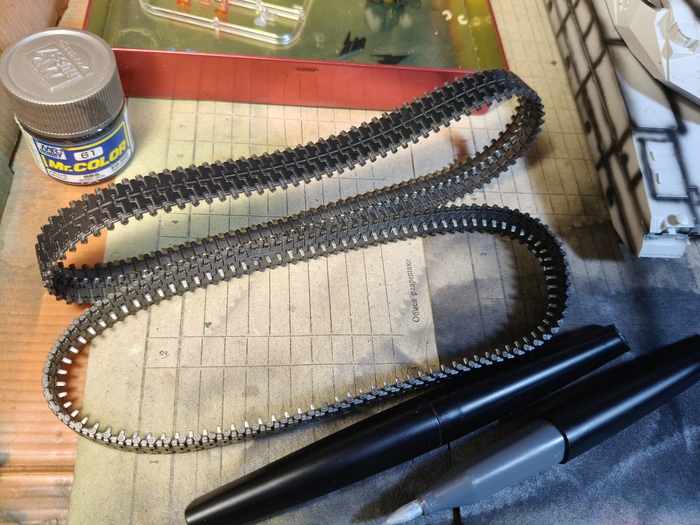

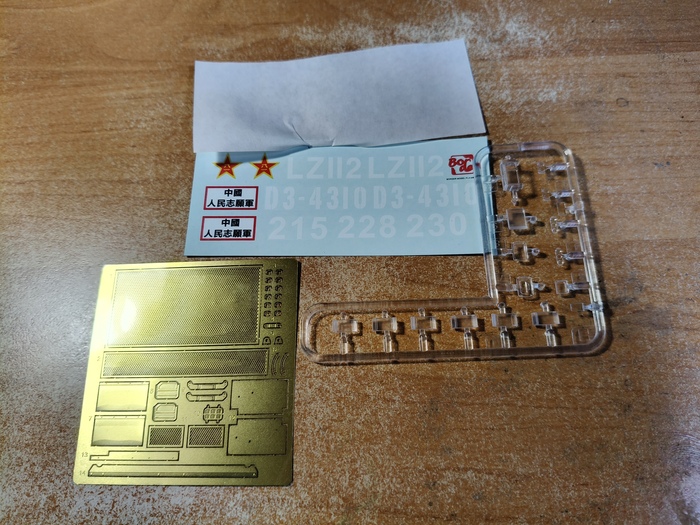

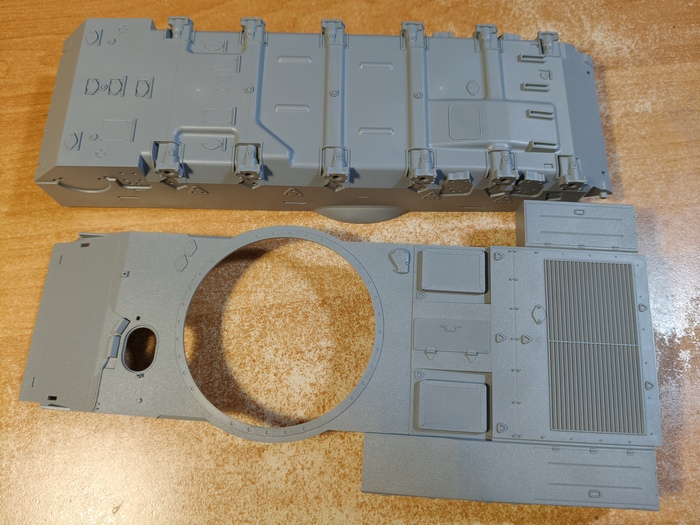

Вполне свежий набор 2021 года от китайской фирмы MENG линейки Tyrannosaurus Series, артикул TS-048 в масштабе 1/35. Этот набор базовый, упрощённый. Есть почти такой же набор и с более богатой комплектацией, артикул 050. Это тот же танк, но с с более тяжёлой динамической бронёй (для действий на равнинах), также отличается спаренной установкой пулемёта и автоматического гранатомёта на турели. Сам набор имеет фототравление, наборные рабочие гусеницы и больше вариантов окраски, но и стоит в два раза больше юаней. В коробке стандартных размеров с колоритным боксартом лежат 4 литника из полистирола светло-серого цвета, из этого же пластика предсказуемо отлиты и три отдельные крупные детали (ванна и верх корпуса и верх башни); 1 литник из прозрачного пластика; две виниловые гусеницы; кожух маски орудия из мягкого полимера (возможно, другого винила); полиуретановые втулки; подшивки в папку с хвалебной статьёй о прототипе и инструкция-книжечка. В наборе всего 296 деталей (268 серых, 5 прозрачных и 23 мягких), остались неиспользованными 9 деталей. Качество литья прекрасное, никаких претензий нет. Пластик стандартный модельный, может быть несколько более хрупкий чем обычно. Детализация, несмотря на простоту модели, великолепная: прекрасно проработан зенитный пулемёт, динамическая броня, многочисленные мелочи на башне. Модель не имеет интерьера, люки членов экипажа могут быть открыты. Стыкуемость стремится к идеальной. Прозрачные детали чистые и правильного размера, из них даны приборы наблюдения мехвода и командира, фара и задние габариты. А вот панораму командира и прицел наводчика можно сделать только закрытыми, на них не даётся прозрачных деталей - возможно упрощение от производителя, а возможно большой тайна боевой коммунист! Маска пушки правильного размера, имеет интресную форму со складками, после покраски хорошо имитирует вид ткани, однако всё равно не позволяет сделать подвижное крепление орудия; также не клеится обычным клеем. Потому вполне можно было сделать эту деталь и пластиковой - функционал тот же, и проще в работе. Полиуретановые втулки обычные, нужны для подвижных катков и турели пулемёта, даны с запасом в 3 штуки. Гусеницы виниловые, вполне качественные и мягкие, клеятся только цианоакрилатом, красятся нормально. Вращающиеся катки, виниловая гусеница, да и к тому же рабочие торсионы образуют простую в реализации и очень эффектную рабочую подвеску - модель реально можно будет катать по столу или полу, если захотите, а ещё и красиво переезжать через пинцеты или карандаши. Вариативность по сборке ограничивается только положением турели пулемёта - можно поднять ствол на пару градусов или задрать на максимальное возвышение. Подставок, фигур, скаток и прочих бонусов в наборе нет. Хотя есть кое-что другое. Уже второй раз у Менга встречаю необычное дополнение: отпечатанная на листах плотной бумаги с отверстиями (чтобы можно было подшить в папочку и хранить в шкафу) статья о прототипе техники с цветными фотографиями (правда всего двумя) на четырёх языках - китайском, английском, японском и русском. Инструкция - типичная для Менга книжечка с хорошими, понятными чертежами без ошибок и со цветными схемами окраски в конце; машина показана с пяти проекций, что жизненно важно для нанесения камуфляжа. Имеем 2 варианта: первый несёт четырёхцветный пустынный цифровой камуфляж (бежевые, оливковые и коричневые пиксели на песочном фоне), это парадная машина образца 2019 года; второй имеет обычный трёхцветный камуфляж (зелёный, песочный, чёрный) и является якобы боевой машиной из неуказанной бригады Тибетского военного округа. И это очень странное утверждение, ибо модель имеет интересную особенность - оборудование для парадов, которое состоит из монитора мехвода на ВЛД, ещё двух каких-то оптических приборов на ВЛД и двух "грибочков" в передней части надгусеничных полок. Подозреваю, что это всё лазерные и оптические приборы, упрощающие езду ровным строем. Так вот, нет опции сборки модели без этого оборудования, и получается что боевая машина также имеет эти штуки. Сомнительно, да и на фотографиях танков вне парада этих приборов нет. Ну да ладно. Декали хорошего качества, тонкие, нормально ложатся в неровности, яркие и не прозрачные. Цена модели на момент покупки была весьма демократичной, помню ещё удивлялся что дёшево и однозначно не хотел покупать более сложный вариант этого набора из-за почти двукратной разнице в цене! Рекомендовать могу моделистам любого уровня: сборка простая и приятная, очень легко получается рабочая ходовая и подвеска, а чтобы не заморачиваться с пикселем, можно выбрать тибетский вариант камуфляжа. Общие впечатления очень позитивные: дешёвая, простая и вполне качественная модель, к тому же не имеющая альтернатив!

Ход работы

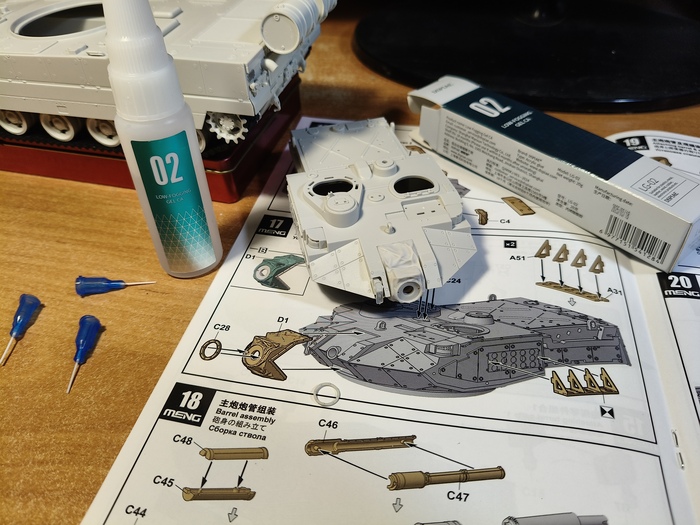

1.Сборка начинается с катков. Тут не много деталей, но в каждое колесо нужно вставить втулку. Продолжаем ванной корпуса и подвеской. Тут делаем торсионы. Они вклеиваются только у дальней стенки корпуса и потому работают как и должны. Два передних и последний опорные катки на сторону имеют дополнительный амортизатор, он также собирается без клея и остаётся подвижным. Гусеницы склеиваю супер-клеем, одеваются на катки они идеально, легко перематываются. Обработка деталей скальпелем, маникюрным фрезером и пилками. Клей сверхтекучий, обычный модельный и Revell Contacta, для винила - ЦА гель.

2. Теперь займёмся корпусом. Он довольно простой, много деталей только на корме. Вклеиваем перископы мехвода, а вот его монитор снабдим синей голографической плёнкой. Парадные приборы имеют очень тонкие крепления и будут неоднократно отломаны в процессе покраски...

3. Башня посложнее. Цианоакрилатом гелем клею маску орудия. Сама пушка состоит из необычно большого количества деталей - три секции по две половинки и отдельно кончик ствола с нарезами. Такое членение, чтобы больше потенциальных неровностей и швов? Непонятно. Ещё одно сомнительное решение - схематические изображения пантер, которые имеют танки Тип 15 зачем-то даны отдельными деталями. Да, их довольно удобно покрасить в чёрный цвет и потом вклеить в конце покраски, но при этом рисунок имеет объём. На фото же реальных машин он выглядит плоским. Почему было не дать обычные декали?...

4. Отдельная тема - пулемёт на дистанционно управляемой турели. Тут традиционно много деталей, всё очень подробно. На фото с парадов китайцы ездят, задрав ствол максимально вверх, я тоже решил сделать именно так. Но получилась такая высокая "мачта", что машина в сборе не помещалась по высоте ко мне в стеллаж. Потому пришлось опускать ствол в менее пафосное положение. Также по результатам изучения фото я обнаружил следующее: боевые машины имеют две антенны, парадные же либо одну, либо ни одной. Я решил разнообразия ради антенну не клеить. В итоге сборка завершена.

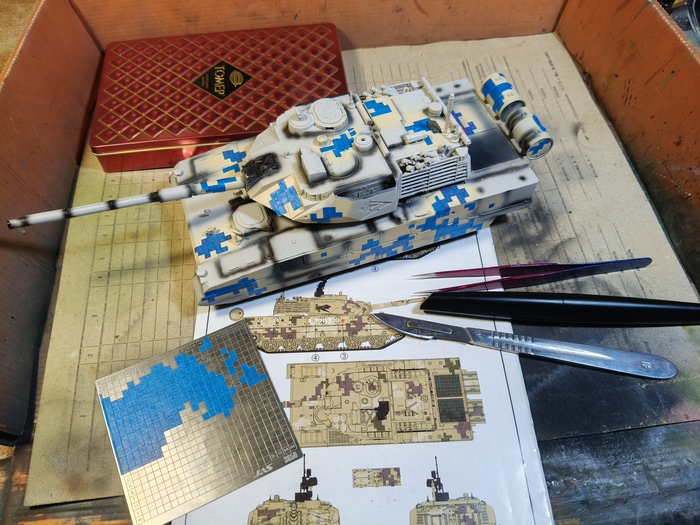

5. Переходим к покраске. Но сначала маленькое пояснение. Когда я пишу "сборка завершена" нужно понимать, что далеко не все детали приклеены намертво. Зачастую кое-что (шанцевый инструмент, бортовые экраны, пулемёты, ящики и т.п.) я либо не клею, либо клею совсем легко, чтобы потом разобрать и красить по отдельности. Так вот. Для начала несколько предварительных этапов. Цветными лаками (синим, жёлтым, красным) я окрашиваю перископы и габариты. Чёрным грунтом покрываю виниловые детали и делаю прешейдинг на модели. Окрашиваю гусеницы цветом тёмного металла, асфальтоходные подушки крашу чёрным маркером, гребни траков выделяю серебристым.

6. И снова, уже второй раз к ряду, великий и ужасный ПИКСЕЛЬ! Должен правда сознаться, что тут он был явно попроще, чем на Типе 99А. Но всё равно работа с масками долгая и кропотливая. Сначала надуваю светло-бежевый цвет (Radome высветленный парой капель белого), затем вырезаю маски из бумажной ленты, пользуясь металлическим трафаретом. В этот раз придумал как упрощать себе работу - сначала маркером ставить точки и формировать фигуру, которую потом вырезаешь. Решение предельно простое, но я пришёл к нему только на шестой модели с цифровым камо... Второй цвет - Dark Green. Его меньше всего. Третий - Lederbraun. Его много на бортах но мало сверху. Затем, поверх всех масок, базовый цвет. Я использовал Dunkelgelb и возможно немного промахнулся, в реальности китайский оттенок несколько менее жёлтый и более коричневый, ну да ладно. Очень медитативное занятие - снятие масок. Понадобилось немного коррекции кистью, ибо кое-где краска при аэрографии затекла под маски. Но в целом вышло неплохо.

7. Теперь окрашиваем некоторые мелочи кистью или маркерами. Бандажи поддерживающих катков, габариты на передних крыльях, маску орудия... С тамиевской химией привариваем на борта декали. Тут их очень мало - звезда и номер. И конечно глянцевый лак.

8. Пока не приклеил бортовые экраны, покажу как красиво и правдоподобно отрабатывает подвеска.

9. Посмотрев на фото парадных машин со всех сторон, я пришёл к выводу, что везеринга не будет. На танках ни пылинки, притом даже на гусеницах, нет нагара и около выхлопных труб. Так что будет только смывка, и то только для создания объёма. Акриловая Vallejo Wash цветов Чёрный, Оливковый, Тёмно-Жёлтый, Хаки. В основном использован жёлтый, чёрный для создания резких теней на решётках МТО и в подобных случаях, зелёный и хаки по оливковым и бежевым пятнам. Излишки смывки убраны ватными палочками, смоченными в растворителе.

10. Добавляем матовый лак. Срез ствола пушки выделяем сталью. Под светотехнику красим серебрянку маркером. Клеим фары и габариты, снимаем маски.

И после снятия масок получаем вот такой китайский танк в пустынном цифровом камуфляже. Работа была в основном приятной, и результат вроде бы интересный.

На этом пока всё, статья об этом танке для боёв в Гималаях выйдет в ближайшее время! Потому всех желающих это увидеть, а также интересующихся моделизмом, военной техникой и авиацией приглашаю подписаться! Если у вас есть вопросы или предложения - прошу в комментарии. А сейчас - благодарю за внимание и хорошего времени суток!