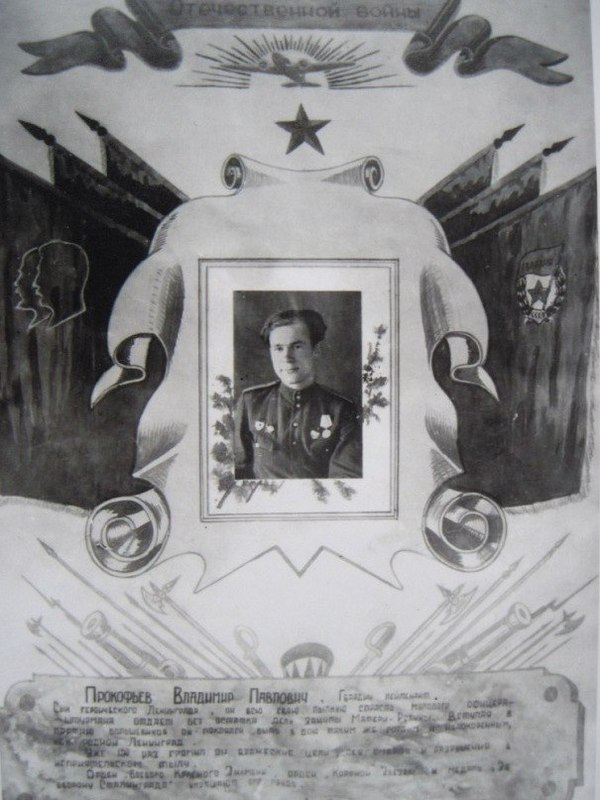

К вопросу о "Великой Финляндии". Бои за Восточную Карелию.

Доброго дня.

Сегодня мне хотелось бы поговорить о боевых действиях в Карелии в конце лета-начале осени 1941 года.

Часто приходится слышать о том, что де Финляндия была безвинным меленьким государством, которое не собиралось вести никаких захватнических действий на территории Советского Союза.

Давайте разберемся.

В качестве вступления приведем фрагменты заявлений Карла Маннергейма.

23 февраля 1918 года на станции станции Антреа был произнесен приказ, который стал известен как Первая Клятва Меча:

"Нам не нужна в качестве подарка-милости та земля, которая уже по кровным узам принадлежит нам, и я клянусь от имени той финской крестьянской армии, чьим главнокомандующим я имею честь быть, что не вложу свой меч в ножны, прежде чем законный порядок воцарится в стране, прежде чем все укрепления не окажутся в наших руках, прежде чем последний вояка и хулиган Ленина не будет изгнан как из Финляндии так и из Восточной Карелии. Веря в правость нашего благородного дела, полагаясь на храбрость наших людей и самопожертвование наших женщин, мы создадим сильную, великую Финляндию."

Карл Маннергейм говорит о планах захвата (по мнению его самого "освобождения") советской территории.

Эту клятву финны пытались сдержать всеми силами.

Произошло несколько военных авантюр финских националистов с целью присоединения Восточной (Русской) Карелии к Финляндии.

В этих походах особенно отличился Пааво Талвела.

В 1916 он бежал в Германию, где в 1916—1917 годах получил военное образование в финском Егерском батальоне и участвовал в боях на восточном германском фронте, в том числе на реке Мисе и в Рижском заливе.

К слову, многие известные финские военачальники периода Гражданской, а затем и Советско-Финляндских войн проходили службу в Егерском батальное армии Кайзера и принимали участие в боях с русскими войсками, например, известный Ялмар Сииласвуо.

Но вернемся к Талвела.

После подписания в 1920 году Тартуского мирного договора не соглашался на вывод войск из Карелии ещё в течение двух лет, ведя партизанскую войну. В 1922 году с остатками отряда вернулся в Финляндию, где встречен как национальный герой.

Иными словами говоря, он действовал в составе незаконных бандформирований, которые не подчинялись официальному Финскому правительству. Но и правительство поощряло деятельность подобных подразделений.

В межвоенные годы Талвела был принял активное участие в формировании Лапуаского движения, ставившего своей целью борьбу с коммунистами в Финляндии.

7 июля 1930 года был организован «Крестьянский марш». Высшее политическое руководство страны вынуждено было учитывать требования движения, которое получило широкую поддержку в обществе: правительство ушло в отставку, пришедший на смену кабинет в значительно большей степени устраивал народное движение. Это свидетельствует о том, что большая часть населения так или иначе поддерживала идеи этой организации (в том числе и экспансию в Восточную Карелию и образование Великой Финляндии).

Однако в 1932 году Лапуаское движение было запрещено вследствие неудачной попытки государственного общенационального переворота. Но это никак не отразилось на огромном количестве людей, мечтающих о тут же, 5 июня 1932 года, было основано Патриотическое народное движение (IKL), ставшее фактическим легальным преемником запрещённого движения Лапуа.

Эта фактически ультраправая партия отстаивала идеи "Великой Финляндии". Кроме этого IKL располагала военизированным формированием, была связана с профдвижением и предпринимательством, имела представительство в Эдускунте. Во внешней политике IKL стояла на позициях крайнего антисоветизма, выступала за сотрудничество с Третьим рейхом и фашистской Италией, помощь франкистам в испанской гражданской войне.

А кто же являлся членами IKL?

Социальную базу IKL составили преимущественно зажиточные крестьяне (, образованный средний класс, отчасти госслужащие, лютеранские священнослужители, студенты. IKL отрицала свою буржуазийную природу с целью найти еще больше союзников среди бывших противников, однако отметим, что Лапуаское движение действовало от имени крестьянства и буржуазии.

Главным противником IKL являлся министр Урхо Кекконен (послевоенный президент, проводивший политику сближения с СССР), неоднократно ставивший вопрос о запрете IKL как организации экстремистской, антигосударственной и располагающей частной силовой структурой. Кекконен заявлял, что запрет IKL так же необходим, как подавление коммунистов в 1918. Однако запретить партию по суду не удалось. Ее влияние было велико. IKL жёстко критиковала правительство за неудачное по их мнению ведение Зимней войны и территориальные уступки по Московскому мирному договору. Эта критика была воспринята в обществе. Правительственный курс стал более антисоветским и даже антирусским.

19 сентября 1944 администрация Маннергейма заключила соглашение о перемирии с СССР и Великобританией. Статья 21 соглашения предусматривала «прекращение фашистской пропаганды» и «запрет фашистских организаций» Финляндии. На этом основании деятельность IKL была запрещена 23 сентября 1944.

Только после войны IKL утратила былое влияние, но отметим, что большая часть бывших высокопоставленных членов партии не только не были репрессированы, но и продолжили успешно заниматься политикой.

Сейчас в Финляндии существует партия "Истинные финны" - официальный, но чуть более умеренный приемник IKL. После парламентских выборов 2015 года это вторая по числу представителей в эдускунте (финском парламенте) партия в стране.

Но вновь вернемся к Талвела.

В середине 1939 года вернулся на военную службу в качестве помощника начальника Управления военной экономики Министерства обороны и начальника штаба Совета вооружений.

В Советско-Финской войне он действовал довольно успешно: насел поражение двум советским дивизиям, хотя при этом его отдельная группа потеряла 25 процентов численности. 19 февраля 1940 года назначен командиром 3-го корпуса, действовавшего на Карельском перешейке. Успешно оборонялся от наступавших войск 13-й советской армии, не позволяя ей до конца войны прорваться к Кексгольму.

В сентябре 1940 года в качестве личного представителя Маннергейма провёл в Берлине раунд переговоров с представителями германского Генштаба, была достигнута договорённость о сотрудничестве Генштабов Финляндии и Германии. Затем ещё несколько раз выезжал в Германию; во многом благодаря его дипломатическим успехам в плане «Барбаросса» для финской армии была предусмотрена активная роль в будущей захватнической войне.

А теперь, наконец, перейдем к войне 1941-1944 годов.

Осуществление гитлеровского плана «Барбаросса» началось в северной Балтике вечером 21 июня, когда 7 немецких минных заградителей, базировавшихся в финских портах, выставили два минных поля в Финском заливе. Эти минные поля в конечном счёте смогли запереть советский Балтийский флот в восточной части Финского залива. Позже тем же вечером немецкие бомбардировщики, пролетев вдоль Финского залива, заминировали гавань Ленинграда (кронштадтский рейд) и Неву. На обратном пути самолёты дозаправились на финском аэродроме в Утти.

В 4:30 22 июня финский десант под прикрытием боевых кораблей, перейдя границу территориальных вод, начал высадку на Аландских островах (операция "Регата"), который считались демилитаризованной зоной. Запрет на строительство укреплений на Аландских островах восходит к заключению Парижского мира 1856 г., но с переходом по решению Лиги Наций архипелага к Финляндии он на основании международной Женевской конвенции от 20 октября 1921 г. был объявлен нейтральной и демилитаризованной территорией. Поскольку Советский Союз в то время не был членом Лиги Наций, он остался за бортом принятых решений. По этой причине он никогда их не признавал и заключил с Финляндией 11 октября 1940 г. свое соглашение о нейтралитете Аландских островов.

В связи с началом собственной мобилизации (17 июня 1941 года) Финляндия смогла сосредоточить в юго-западных районах страны войска и корабли, предназначенные для Аландских островов.

19 июня 1941 г. Главный штаб отдал предварительный приказ о готовности к проведению операции «Регата». Исходя из него, штаб военно-морских сил 20 июня 1941 г. отдал свой приказ, согласно которому операция должна была начаться 21 июня в 16 часов 15 минут. В результате хорошо спланированная и тщательно подготовленная переброска финских войск из Турку, Уусикаупунки и Раума на Аландские острова была проведена за несколько часов до начала Барбароссы. За одну ночь с материка на архипелаг на 23 кораблях было переброшено 5000 солдат с боевой техникой, включавшей в числе прочего 69 орудий. В порты назначения заблаговременно были отправлены офицеры для организации приема. Весь прибрежный флот, в том числе обладавшие сильной огневой мощью линкоры «Вяйнямёйнен» и «Илмаринен», прикрывали проведение операции.

Военные корабли Финляндии уже днем 21 июня 1941 г. передислоцировались в район Науво-Корппо, куда за ними вечером проследовали транспорты с войсками. Ночью, правда остановились на границе территориальных вод, ожидая подтверждения германского нападения на Советский Союз...

Так Вяйнямёйнен выглядел на открытой воде без камуфляжа.

Около 6 часов утра советские бомбардировщики появились в этом районе и попытались бомбардировать линкоры, укрепления Алскари и канонерку, но без особого успеха. Разгрузка транспортных судов прошла быстро в то же самое утро. Можно лишь спросить, откуда Финляндия знала «точное время» именно в ночь Барбароссы, чтобы осуществить столь крупную операцию в водах демилитаризованных Аландских островов? Финляндия признала себя в состоянии войны только через три дня, вечером 25 июня 1941 г.

Сначала СССР пытался предотвратить вступление Финляндии в войну дипломатическими методами: 23 июня народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов вызвал к себе финского поверенного в делах Хюннинена и спросил его о том, что означает выступление Гитлера от 22 июня, в котором говорилось о немецких войсках, которые «в союзе с финскими товарищами … защищают финскую землю», но Хюннинен ответа дать не смог. Тогда Молотов потребовал от Финляндии чёткого определения её позиции — выступает ли она на стороне Германии или придерживается нейтралитета. Пограничникам было приказано открывать огонь только после начала финской атаки.

29 июня с территории Финляндии против СССР началось совместное наступление финских и германских войск.

10 июля Маннергейм написал в своем приказе № 3, что «… во время войны за независимость в 1918 году он обещал, что не вложит свой меч в ножны, пока „последний вояка Ленина и хулиган“ не будет изгнан из Финляндии и Беломорской Карелии».

Беломорская Карелия включает в себя Лоухский, Калевальский, Кемский, Беломорский район Карелии, Кандалакшский район Мурманской области и Костомукшский городской округ. Иногда сюда же относят Муезерский и Сегежский районы Карелии. Эти районы принадлежали СССР. То есть здесь мы можем убедиться в том, что Финляндия не остановилась на границах до 1940 года, а пошла дальше, вглубь советской территории.

А теперь чуть подробнее мы поговорим о боях на Карельском перешейке.

Крупномасштабное наступление финнов здесь началось 30 июля 1941 года.

Положение советский войск на Карельском перешейке принципиально отличалось от положения финнов декабре 1939 года. Большая протяженность границы 1940 года к северу от Ленинграда привела к тому, что советские дивизии занимали оборону на широком фронте. Плотность наших войск была недостаточна для ведения эффективных оборонительных действий.

Последним звеном в цепи обстоятельств, ставивших 23-ю армию в весьма уязвимое положение была недооценка планов противника: более вероятным считалось развитие наступления на петрозаводском направлении.

Утром 31 июля после короткой артиллерийской и авиационной подготовки финны перешли в наступление.

1 августа были введены в бой основные силы II финского корпуса. Наступление против растянутых по фронту советских соединений развивалось вполне успешно. С 1 по 3 августа во всей полосе 19-го стрелкового корпуса шли ожесточенные бои. В течение 4—6 августа командование 23-й армии пыталось организовать контрудар с привлечением 50-го стрелкового корпуса, действовавшего в районе Выборга. Но переломить ситуацию в свою пользу советским войскам не удалось. Для стабилизации обстановки на Карельском перешейке командование Северо-Западного направления было вынуждено использовать свои резервы. Уже 6 августа в распоряжение 23-й армии поступила 265-я дивизия, формировавшаяся по вышеуказанному приказу Л. П. Берии из кадров НКВД. Тем временем 8 августа 10-я и 15-я пехотные дивизии финнов вышли к проходящей по берегу Ладожского озера дороге на Кексгольм. Тем самым были прерваны коммуникации правофланговых дивизий 23-й армии. 9 августа финны заняли город Лахденпохья, что означало расчленение прижатых к северному берегу Ладожского озера советских войск на две изолированные группировки.

Бой за город Лахденпохья.

Первую образовывали части 168-й стрелковой дивизии, находившиеся между Сортавалой и Лахденпохья, атакуемые смежными флангами II и I финских корпусов. Вторую составляли части 142-й стрелковой и 198-й моторизованной дивизий к юго-западу от Лахденпохья. 10 августа был организован контрудар силами двух полков прибывшей 265-й стрелковой дивизии во фланг наступавшей на Кексгольм группировке финских войск, однако восстановить связь с правофланговыми дивизиями 23-й армии этим контрударом не удалось.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Командиры 142-й и 198-й дивизий приняли решение в ночь на 12 августа организованно отвести части в шхерный район Ладоги на остров Килпола. Командование корпуса санкционировало отход. Остров Килпола с материком соединял мост. По этому мосту под огнем артиллерии и ударами немецкой и финской авиации отходили части двух советских дивизий. С острова они должны были эвакуироваться судами Ладожской флотилии. Первоначально идея прекратить сопротивление и вывезти дивизии по Ладоге в районе Кексгольма для построения нового фронта не вызвала поддержки в штабе Северо-Западного направления. Утром 12 августа последовало строгое распоряжение главкома К. Е. Ворошилова, продиктованное по телефону начальником штаба фронта:

«Решение командующего 23 А о вывозе 142 и 198 сд водой в Кексгольм неверно. Потребовать выполнения ранее поставленной задачи, т.е. удара на ст. Оярви навстречу наступающей с юга 265 сд. Вывоз средствами Ладожской флотилии только раненых, тяжелой артиллерии. 3. 168 сд желательно сохранить за собой район Сортавала...»

Однако дальнейшее развитие событий вынудило пересмотреть это решение. Наступление финнов на кексгольмском направлении продолжалось, и сдерживать его было нечем. В этих условиях Военный совет Северного фронта принял решение на эвакуацию изолированных на северном берегу Ладожского озера групп войск. Боевым распоряжением № 83 17.8.41 16.15 Военный совет 23-й армии обязывается «организовать лично вывод и эвакуацию 168-й, 142-й и 198-й сд в район южнее Кексгольма. Эвакуацию 168-й сд предварительно производить на остров Валаам, в последующем к югу от Кексгольма. К эвакуации приступить немедленно».

Эвакуация 168-й стрелковой дивизии фактически началась за день до этого распоряжения, 16 августа. Первоначально дивизию намечалось перебросить на новую линию обороны 23-й армии по реке Вуокса. Но затем были внесены изменения, и части высаживались в Шлиссельбурге и сосредоточивались в районе Катула — Гарболово — Вуолы — Коркино. Арьергардные бои финских и советских войск на островах у северного побережья Ладожского озера продолжались до 20 августа. К 23 августа острова опустели.

Выход II финского корпуса к вуоксинской водной системе открывал перед финским командованием перспективу удара во фланг и тыл войскам 23-й армии в районе Выборга, в обход Выборгского укрепрайона. Противник стремился окружить 43-ю, 115-ю и 123-ю стрелковые дивизии. 21 августа ознаменовалось началом наступления финнов на всем Карельском перешейке, в бой на выборгском направлении вступил IV финский корпус генерала Оэша. Корпус должен был сковать с фронта окружаемые советские части. В свою очередь, со стороны Вуокси подошел к Выборгу на 12 километров II финский корпус. Для перехвата идущих из Выборга на юг коммуникаций финны переправились на южный берег Выборгского залива и перерезали дороги, проходившие по берегу Финского залива. Тяжелые бои на Лужском рубеже, развернувшиеся к югу от Ленинграда, не позволяли командованию Северо-Западного направления перебросить на Карельский перешеек резервы с целью нанесения контрудара и разгрома вклинившихся в построение 23-й армии финских войск. К 25 августа все дорожные магистрали, связывавшие войска 19-го стрелкового корпуса с тылом, были перерезаны.

Отход и последующая эвакуация неизбежно приводили к потерям людей и техники. Финнами было заявлено о захвате 9 тыс. пленных, 306 различных орудий, 246 минометов, 55 танков, 673 автомашин, 4500 лошадей (нет сомнения, что эти числа завышены в целях пропаганды). По решению Военного совета Ленинградского фронта, принятому 1 сентября, войска 23-й армии заняли рубеж от Финского залива вдоль берега реки Сестры к Ладожскому озеру. Опорой 23-й армии, большая часть соединений которой пережила окружение и вывоз из него по воде, стал Карельский УР, сохранившийся «островок» «линии Сталина».

Финские солдаты осматривают БОТ из башни МС-1. Карельский УР.

Карельский УР был одним из первых укрепленных районов, построенных в СССР. На Карельском перешейке граница проходила всего в 32—50 км от крупного политического и промышленного центра страны — Ленинграда. Приказ о строительстве УРа был подписан К. Е. Ворошиловым 19 марта 1928 г. Последние сооружения КаУРа были возведены в 1938—1939 гг. После «зимней войны» КаУР, казалось, потерял свое значение Его ДОТы были законсервированы, орудия и пулеметы были сняты с целью вооружения строившегося в 1940—1941 гг. Выборгского УРа. В июле 1941 г. начались спешные работы по расконсервации и вооружению Карельского укрепрайона. С помощью ленинградских метростроевцев строились дополнительные сооружения, отрывались траншеи и блиндажи.

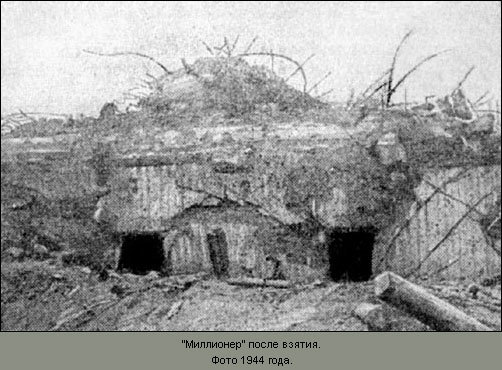

КаУР вступил в бой позднее других укрепрайонов «линии Сталина». Только 4 сентября передовые части финской 18-й пехотной дивизии переправились через р. Сестра и заняли поселок Белоостров. Буквально в нескольких сотнях метров от реки располагался самый крупный ДОТ КаУРа — двухпушечный полукапонир «Миллионер» постройки 1938 г., вооруженный двумя 76-мм пушками и двумя пулеметами. Поскольку полевое заполнение отсутствовало, финским пехотинцам удалось захватить вынесенный вперед «Миллионер». Дальше финны пройти не смогли — перед ними лежало заболоченное пространство и противотанковый ров, простреливающиеся другими ДОТами КаУРа. Вскоре оборону в КаУРе заняли части вывезенных из Выборга дивизий. Преодоление занятого укрепленного района не входило в планы финского командования, но оно стремилось максимально использовать успех предыдущих боев. Нежелание солдат переходить границу жестко наказывалось. В финском 48-м пехотном полку 83 солдата, упорствовавших в нежелании продвигаться дальше, получили по 10 лет тюремного заключения. Маннергейм использовал в своем приказе от 3 сентября формулировку «Граница достигнута, борьба продолжается». Однако Карельский перешеек после выхода финских войск на линию, примерно соответствующую границе 1939 г., стал второстепенным направлением. Во второй половине сентября на КаУРе произошли столкновения локального значения, в частности было предпринято несколько попыток отбить «Миллионер». Но все они были неудачными, и советский ДОТ надолго стал узлом финской обороны. Фронт на северных подступах к Ленинграду стабилизировался до июня 1944 г.

Намного интенсивнее «борьба продолжилась» на петрозаводском направлении. Существовавшая до «зимней войны» граница между СССР и Финляндией была достигнута еще в конце июля. Однако 2 августа в финскую армию поступила просьба немецкого Верховного командования сухопутных войск перебросить главные силы финской армии в район Лодейного Поля к реке Свирь. Успешное наступление на Карельском перешейке позволило финнам проводить наступление на Свирь без опасения за фланги.

Повинуясь отданному 27 августа приказу Маннергейма и опьяненные успехами предыдущих месяцев, финские войска перешли старую границу с СССР и устремились к Свири.

Для наступления между Ладожским и Онежским озерами в Карельской армии были созданы три ударные группировки: 1) VI армейский корпус (1-я егерская бригада, 5-я и 17-я пехотные дивизии) с задачей: выйти на Свирь с перспективой ее форсирования; 2) VII армейский корпус (1-я и 11-я пехотные дивизии), получивший задачу захватить Петрозаводск и выйти к Онеге на широком фронте, перерезав Мурманскую железную дорогу; 3) Оперативная группа «О» (кавалерийская и 2-я егерская бригады) должна была овладеть Медвежьегорском с перспективой дальнейшего наступления с целью захвата железнодорожной станции Сорока (Беломорск).

В резерве на петрозаводском направлении находились 7-я финская и 163-я немецкая пехотные дивизии.

Рано утром 4 сентября Карельская армия начала наступление, отбрасывая к югу войска советской 7-й отдельной армии. На правом фланге армии располагался VI корпус, усиленный 7-й дивизией, а к левому флангу присоединился VII корпус, заново сформированный из 1-й и 11-й дивизий. 7 сентября финские части достигли реки Свирь в районе Лодейного Поля. На следующий день была перерезана Мурманская железная дорога в районе станции Свирь. Левофланговый VII корпус генерала Хягглунда, усиленный 4-й дивизией, переброшенной с Карельского перешейка, занял Пряшу — узел дорог в 40 км западнее Петрозаводска. Далее бои перешли в позиционную фазу. Блокированный Петрозаводск был занят финнами 1 октября 1941 г. Финские армии, выйдя на рубеж Свири, стали ожидать выхода им навстречу войск группы армий «Север», с тем чтобы окончательно прервать сообщение Ленинграда с Большой землей. Финляндия окончательно перешла Рубикон и из обиженной «зимней войной» страны, возвращавшей захваченное, сама стала агрессором и активным пособником Германии в реализации ее самых мрачных и жестоких планов.

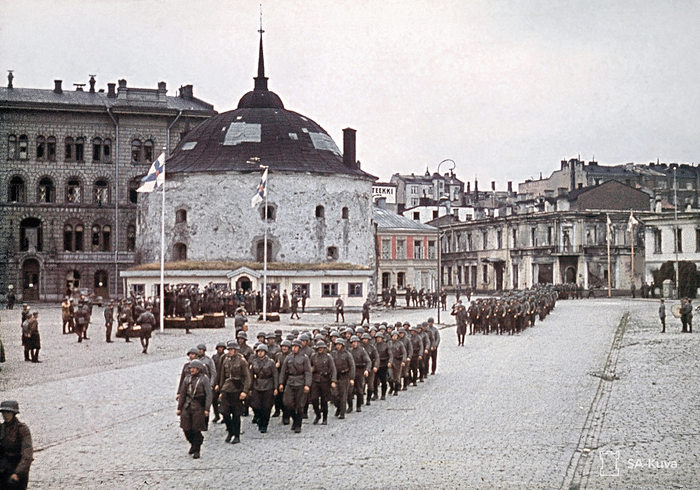

Занятый финнами Петрозаводск. Город был переименован в Яанислинна (фин. Äänislinna) и Онегаборг (швед. Onegaborg).

А завершим стать окончанием истории Пааво Талвела.

В 1946 году он вышел в отставку и уехал в Латинскую Америку, где вновь занялся бизнесом, однако уже в 1949, составив крупное состояние, вернулся в Финляндию. В 1951 году, после смерти Маннергейма создал и возглавил общество памяти маршала. Занимался политикой на муниципальном уровне.

Пааво Талвела скончался в 1973 г.

Спасибо за внимание!

С уважением.