CONTRAPUNCT

Уральская языковая семья

Уральская языковая семья включает в себя две ветви — финно-угорскую и самодийскую. Общим языком служил прауральский, который распался на два языка — прафинно-угорский и прасамодийский в начале 4 тысячелетия до нашей эры.

В начале отделилась самодийская ветвь, которая между рубежами эр постепенно распалась на северную подветвь с языками — ненецкий, энецкий, нганасанский и вымерший юрацкий, а также на южную подветвь с языками — селькупский и вымершими маторский, тайгийский, карагасский, камасинский, койбальский и сойотский. Общий праязык — прасамодийский.

Далее отделилась фино-угорская ветвь, которая во второй половине 3-го тысячелетия до нашей эры распалась на угорскую и финно-пермскую подветви. Общий праязык — прафинно-угорский.

Угорская подветвь в середине 2-го тысячелетия до нашей эры распалась на венгерский язык и обско-угорскую группу. Обско-угорская группа в IV веке до нашей эры распалась на хантыйский и мансийский языки.

Финно-пермская подветвь в начале 2-го тысячелетия до нашей эры распалась на пермскую и финно-волжскую группы.

Пермская группа в VIII-XI веках распалась на коми и удмуртский языки.

Финно-волжская группа в середине 2-го тысячелетия до нашей эры распалась на марийский язык, вымершие муромский, мерянский, мещёрский языки, а также прибалтийско-финскую, саамскую и мордовскую подгруппы.

Прибалтийско-финская подгруппа в IX веке распалась на финский, ижорский, карельский, эстонский, вепсский, ливский и водский языки.

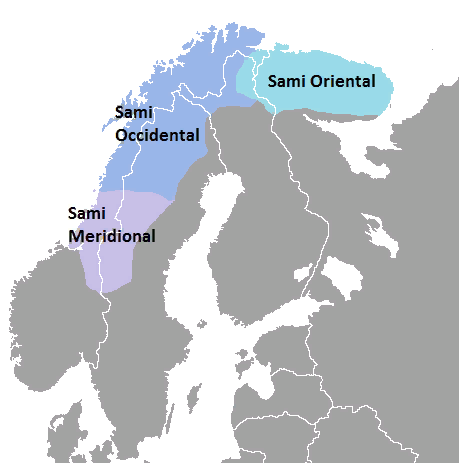

Саамская подгруппа в VIII веке распалась на южносаамский, уме-саамский, луле-саамский, пите-саамский, северносаамский, бабинский саамский, кеми-саамский, инари-саамский, йоканьгско-саамский, кильдинский саамский, и колтта-саамский языки.

Мордовская подгруппа в 1500 году распалась на мокшанский и эрзянский языки.

P.s. Между прауральским и праиндоевропейским языками находят некоторые общие слова, которые приходятся на 4 - 5 тысячелетие до нашей эры:

«ты»

Праиндоевропейский: *tíh₁ (рус. ты, англ. thou, лат. tū, хетт. 𒍣𒄿𒅅 [t͡siːk], арм. դու [du]);

Прауральский: *ti-nä (фин. sinä, удмр. тон, марий. тӹнь, селькуп. тан, нганас. тәнә).

«имя»

Праиндоевропейский: *h₁nómn̥ (рус. имя, англ. name, хетт. 𒆷𒀀𒈠𒀭 (lāman), лат. nōmen);

Прауральский: *nime (нганас. ним, фин. nimi, сев.-саам. namma, удмурт. ним, венгр. név).

«вода»

Праиндоевропейский: *wed- (рус. вода, англ. water, лат. unda, санск. उदन् (udán), грек. ύδωρ (ýdor));

Прауральский: *wete (фин. vesi, удмурт. ву, сев.-саам. vahca, венгр. víz, эрзя. ведь, нганас. быˮ).

«рыба, крупная рыба»

Праиндоевропейский: *(s)kʷálos (прусск. kalis, англ. whale, лат. squalus);

Прауральский: *kala (сев.-саам. guolli, фин. kala, манс. хул, венгр. hal, ненец. халя).

К вопросу о подлинности древнеславянской «Буквицы»1

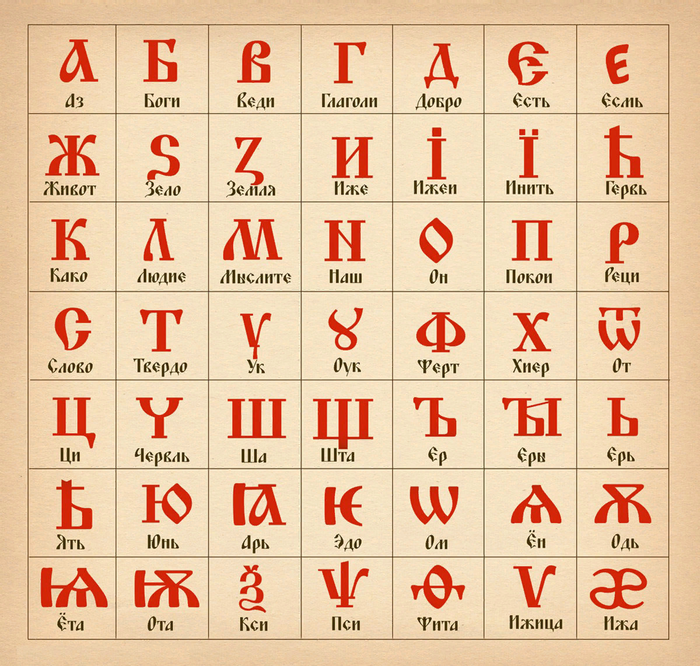

Буквица — поддельное изделие, выдаваемая за настоящую вещь, является изменённым (с корыстной целью) видом старославянской азбуки старославянского языка.

Вид «Буквицы», правда же выглядит заманчиво?

По сравнению со старославянской азбукой в данное изделие (буквицу) были введены/убраны следующие обозначения/названия:

| Ложное название «инить» вместо «и десятиричное» с тремой;

| Ложное название «юнь» вместо «йотированный ук»;

| Ложное название «арь» вместо «йотированный аз»;

| Ложное название «эдо» вместо «йотированный есть»;

| Ложное название «ён» вместо «юс малый»;

| Ложное название «одь» вместо «юс большой»;

| Ложное название «ом» вместо «омега»;

| Ложное название «червль» вместо «червь»;

| Ложное название «боги» вместо «буки»;

| Ложное название «хиер» вместо «хер»;

| Ложное название «реци» вместо «рцы»;

| Ложное название «ци» вместо «цы»;

| Ложное название «ёта» вместо «йотированный юс малый»;

| Ложное название «ота» вместо «йотированный юс большой»;

| Е-узкая с ложным названием «есмь»;

| Ѹ-образный диграф;

| Æ, æ лигатура латинского алфавита с ложным названием «ижа».

О названии

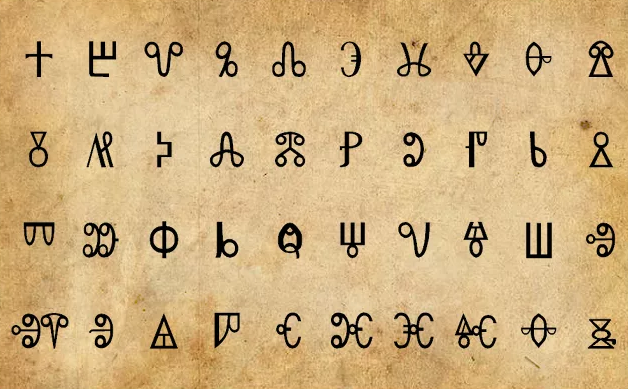

На данный момент науке неизвестно было ли какое нибудь письмо у древних славян (теперь буду называть, праславяне) до глаголицы, которую создал Кирилл, и до кириллицы, которую создал его ученик Климент Охридский.

Однако есть интересные предположения:

| Во-первых, при реконструкции праславянского языка восстанавливается словоформа *pisьmo (“письмо, письменное сообщение”), которое образовано из глагольной словоформы *pisati (“рисовать, изображать”) + *-ьmo (“девербальный суффикс образующий существительные”). По этим данным можно сделать осторожный вывод, что сначала письменности всё-таки не было, праславяне умели лишь изображать и рисовать, но потом с каким-то видом письма познакомились, с каким — опять же неизвестно.

| Во-вторых, слово «буква», от которого, очевидно, образованно слово «буквица» (корень: букв-, суффикс: -иц-, окончание: -а), является заимствованием из раннего готского языка словоформы *bōkijǭ (“широколиственное дерево — бук, письмо”) в праславянский язык *buky (“широколиственное дерево — бук”), а позднее (“письмо, знак письма”). Связано это с тем, что первые руны писались на деревянных палочках, вырезанных из бука, или коре бука. Поэтому можно сделать вывод из первого вывода: праславяне познакомились с письмом германского народа — рунами.

Поэтому даже название этого поддельного изделия довольно неудачное.

Прекрасно известно, что старославянская азбука была создана для старославянского языка из греческого алфавита, но для более удобной передачи заимствованных слов были введены Ѯ Ѱ Ѳ и Ѵ, которые обозначали чисто греческую фонетику: Ѯєниꙗ (ξενία), Ѱаломъ (ψαλμός), Ѳєдоръ (Θεόδωρος), Кѵрилъ (Κύριλλος).

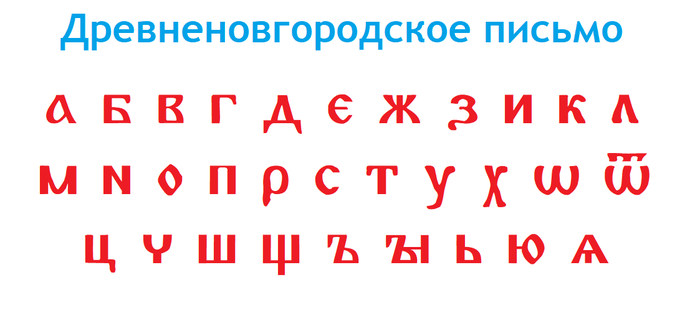

Но с приходом христианства на Русь вместе с книгами на старославянском языке пришла и старославянская письменность. Поэтому на Руси, говорили на древнерусском языке, а писали на старославянском языке, один Древний Новгород приспособил старославянскую письменность под свой древненовгородский диалект древнерусского языка, что видно в берестяных грамотах.

«Из букв были сложены все слова»

Людям, которые хоть раз окунулись в данное мракобесие могут знать некоторую этимологию, которую проводят с помощью поддельного изделия, например: слово «бог» трактуется как: более оного потока сотворяющий. Или такое: «лес» трактуется и пишется так «льс», где мягкий знак в этом слове обозначал, что данный объект уже сотворён в своём гармоничном виде.

Но людям знакомым хотя бы с древнерусским языком (восточнославянский язык), не то, что с древнеславянским (южнославянский язык) прекрасно известно, что слово «лес» писался через букву «ѣ» — лѣсъ. Был бы там «ь», как в слове «пёс, др.-рус. пьсъ», он был бы «лёс, льса», также как «пёс, пса».

Однако такие мелочи не нужны тем, кто придумал и следует этому изделию.

«Позабылись все смыслы :(»

Получается, если с появлением «буквицы» все слова были сложены из букв этого изделия, то, соответственно, все слова были новыми?

На самом деле нет. Языком обладал ещё гейдельбергский человек, предок нас — кроманьонцев и вымерших неандертальцев. Человек, если это действительно человек, а не создатель «буквицы», сначала учится говорить, а лишь потом писать. У детей уходит несколько лет для того, чтобы в зонах Брока и Вернике отрасли межнейронные связи, которые отвечают за моторную организацию речи, фонологическую и синтаксическую кодификацию, воспроизведение, усвоения и понимания устной речи.

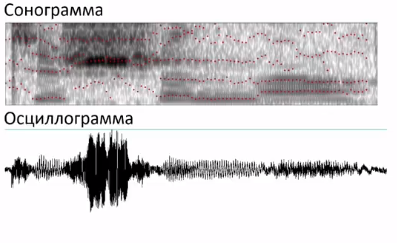

Звук — это физическое явление, которое воспринимается мозгом человека, а точнее вышеописанными зонами Брока и Вернике, который можно изобразить сонограммой и осциллограммой:

Слова состоят из фонем (звуков), которые также можно изобразить символами, буквенными обозначениями: кириллическими символами: абвгд, латинскими символами: abvgd, коптскими символами: ⲀⲂⲄⲆ, транскрипционными символами: ɸɶʎʋʈɢʖ, символы хираганы: ひらがな, символы катаканы: カタカナ, еврейскими символами: גִימֶל, арабскими символами: أ ب ج د ﻩ, символы хангыли: 조선글, глаголическими символами: ⰀⰁⰂⰃⰄ, деванагари: देवनागरी, старомонгольскими символами: ᠸᠢᠺᠢᠫᠡᠳᠢᠶᠠ, канадские символы: ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ и так далее.

Письменности бывают разные:

Графические азбуки катакана, хирагана и хангыль относятся к слоговому типу письма, который строится по типу Т + V + Т + V, где Т согласный, а V гласный.

Кириллица, глаголица, коптское письмо, старомонгольское письмо относятся к консонантно-вокалическому письму, так как в нём различаются буквы гласные и согласные.

Деванагари, канадское письмо относится к абугиде, в которой слоги с одинаковой согласной, но с разными гласными.

Арабское и еврейское письмо относятся к консонантному письму, передающие только согласные звуки.

Поэтому никакие самодельные слова из букв и образы «буквицы» не понадобились бы в любом случае.

Подлинные алфавиты

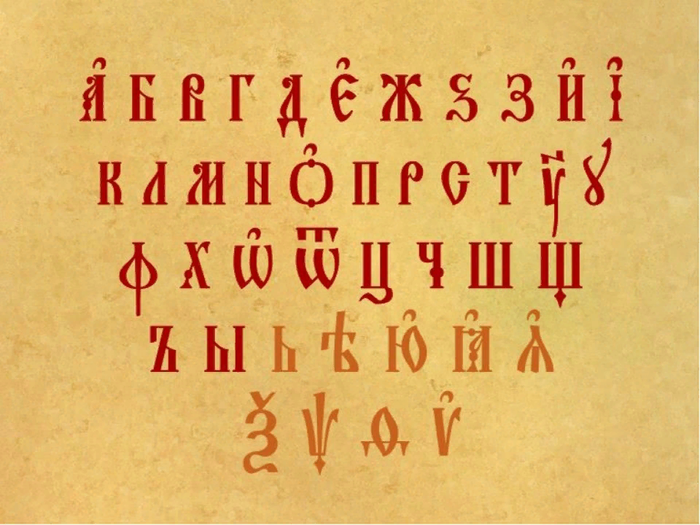

Глаголица созданная Кириллом для старославянского языка:

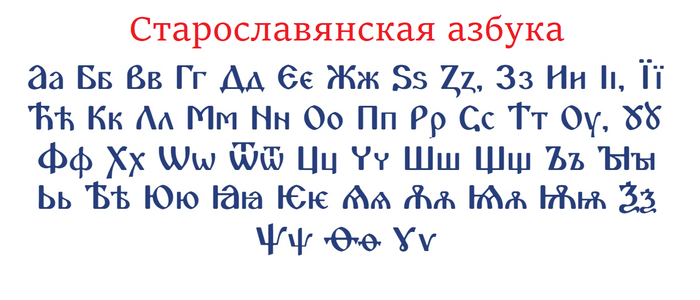

Старославянская азбука созданная Климентом Охридским для старославянского языка:

Церковнославянский алфавит:

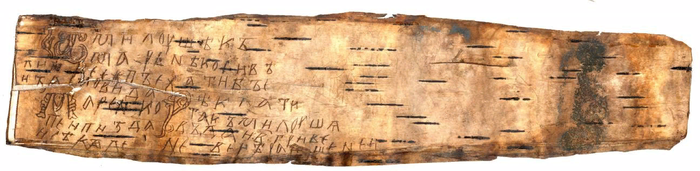

Древненовгородское берестяное письмо переделанное для бытового древнерусского языка:

Как сделать подобную подделку изложено аж в 4 частях у лингвиста-германиста на канале:

О происхождении матерных слов в славянских языках

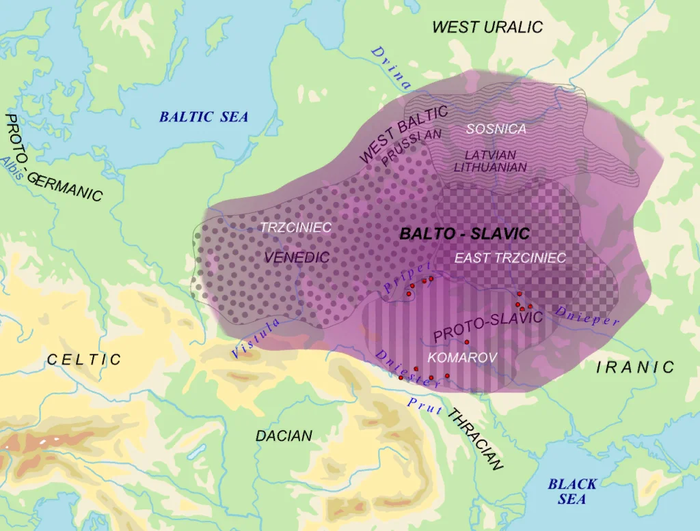

Насколько известно и общепринято, что славянские языки вместе с балтийскими языками образуют балто-славянскую ветвь индоевропейской семьи, в которую входят ещё несколько ветвей: анатолийская, тохарская, италийская, венетская, кельтская, германская, греко-армянская, индоиранская и албанская ветви.

Все эти ветви конвенционально родственны, то есть отдалённо родственны на уровне языковой семьи (на 6 - 7 тысячелетие до нашей эры с лексикостатистическим совпадением базисной лексики в 25 - 40 %).

Цель поста: найти когнаты (родственные корни) в других ветвях и произвести реконструкцию в общий праиндоевропейский язык славянских матерных слов.

Собственно, картиночка с просветительского проекта Arzamas:

Словоформа «хуй»

Данная словоформа находится в восточнославянских языка: рус. хуй, укр. хуй, белор. хуй; в одном южнославянском языке: болг. хуй; и в четырёх западнославянских языках: чеш. chuj, кашуб. chùj, польск. chuj, словац. chuj.

Восстановление такое: *xujь < (монофтонгизация дифтонгов) *xoujь < (отпадение конечных согласных из-за закона открытого слога) *xoujьs < (качественно-количественная дифференциация кратких и долгих гласных) *xoujis < (упереднение гласного заднего ряда u после *j) *xoujus < (суперлабиализация o перед согласными s и n) *xoujos < (упрощение групп согласных) *kxoujos < (квантитативное выравнивание кратких и долгих гласных) *kxaujas < (закон Педерсена) *kšaujas < (закон Педерсена) *ksaujas < (изменение вокалистической системы) *ksowyos < (метатеза) *skowyos < (о-градация) *skewyos (“игла”).

Словоформе «хуй» родственна словоформа *xvoja «хвоя» с другим аблаутом в корне и со сменой показателя рода — *skuyeh₂, ср. выше с *skewyos.

Из праиндоевропейской формы *skuyos вышли литовская skujà (“игла хвойного дерева”) и латышская skuja (“иголка ели”) словоформы, а также *xvoja с тематическим «о», который, предположительно, появился и изменился по подобию из-за влияния словоформы «хворост».

Словоформа «пизда»

Данная словоформа находится в восточнославянских языках: рус. пизда, укр. пизда, белор. пизда; в двух южнославянских языках: сербохорв. pízda, словен. pízda; и в трёх западнославянских языках: чеш. pizda, польск. pizda, словац. pizda.

Восстанавливать праформу предпочитают так: *pizda < *pisda < *pīsdā < *pīˀsdāˀ < *pīsdāH < *h₁pisdeh₂ (“вульва”). Праформа *h₁pisdeh₂ образована из двух частей *h₁epi (“на, при”) + *sed- (“сидеть”).

Для восстановления прабалтославянской формы *pīˀsdāˀ (от которой произошла праславянская словоформа) находятся балтийские словоформы: литов. pyzdà, латыш. pīzda, др.-прусск. peisda.

Однако древнепрусский язык показывает дифтонг -ei-, который невозможно возвести к долгой прабалтославянской гласной *-ī-. На это также указывают два лингвиста-акцентолога — Фредерик Кортландт и В. А. Дыбо, согласно которым действие закона Винтера заблокировано в кластерах *-st-/*-sd-, которым, якобы, должно объясняться удлинение прабалтославянского гласного *-ī- из праиндоевропейского краткого гласного *-i-.

Поэтому следует принять это во внимание и восстанавливать немного иначе:

Из древнепрусской словоформы peisda выводится прабалтославянская форма *peiˀsdāˀ. Из-за того, что в прабалтославянской форме дифтонг, то в праславянском должен отобразиться также *peisda, который потом исчезнет при монофтонгизации дифтонгов *peisda > (озвончение глухой *s в звонкую *z перед звонким согласным *d) *peizda > (монофтонгизация дифтонгов) *pizda. Приходится пожертвовать литовской и латышской словоформой, которые не показывают дифтонг, и спустить их расхождения на нерегулярное фонетическое изменение (табу?).

Получается такая линия восстановления: *pizda < *peizda < *peisda < *peiˀsdāˀ < *peisdāH < *h₁peysdeh₂ (“вульва”). Праиндоевропейскую форму *h₁peysdeh₂ с уверенность можно датировать 4 тысячелетием до нашей эры. Её также можно увидеть в индоиранских языках, но с другим аблаутом в корне *h₁peysdeh₂ — *h₁pisdeh₂ например персидское پیزی (pīzī) (“анус”), а также албанское *h₁pisdeh₂ > ... > *piϑā > pidh (“вульва”).

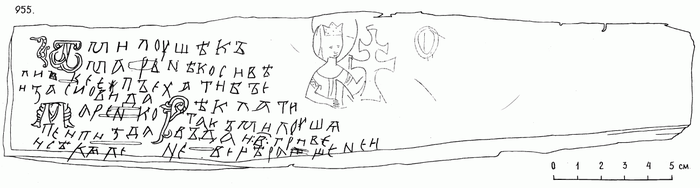

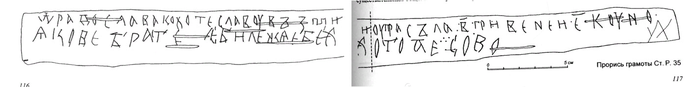

Словоформа «пизда» также зафиксирована в берестяных грамотах.

Грамота из Новгорода № 955 (1140‒1160 (с вероятным смещением назад)) Сваха Милуша пишет, что пора бы Большой Косе (видимо, дочери Марены) выходить замуж за некого Сновида и прибавляет: «Пусть влагалище и клитор пьют» (пеи пизда и сѣкыль).

Словоформа «блядь ~ блять (с оглушением на конце слова)»

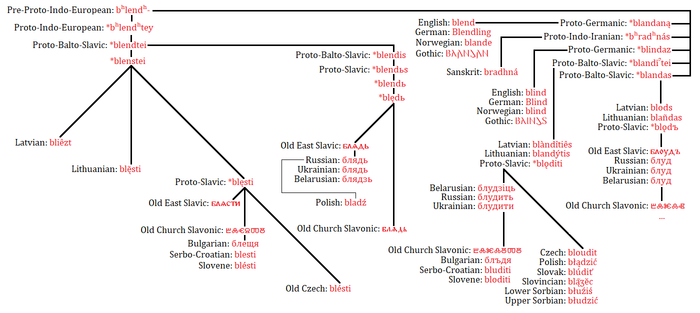

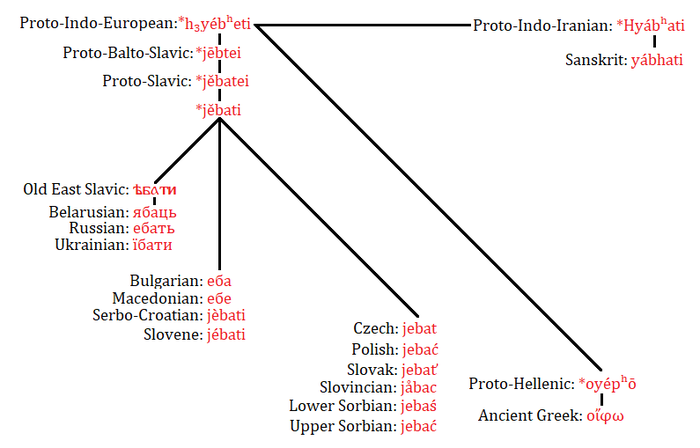

Чтобы не описывать большой масштаб изменений одного корня за 6 тысяч лет, изображу в виде картинки:

Словоформа «блядь» также зафиксирована в берестяных грамотах.

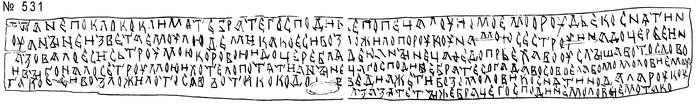

Грамота из Новгорода № 531 (1200‒1220 (с вероятным смещением вперёд)) Некий Коснятин, обвинив Анну в каких-то «поручительствах» (вероятно, финансового характера), назвал её курвою, а дочь блядью: «… назовало еси сьтроу коровою и доцере блядею…».

Внутренняя и внешняя стороны:

Словоформа «ебать»

Словоформа «ебать» также зафиксирована в берестяных грамотах.

Берестяная грамота из Старой Руссы № 35, 1140‒1160: «Якове брате, еби лежа, ебехото, аесово».

Не по теме, но как звучал праиндоевропейский язык интересно, думаю, всем :)

Символика кошки в славянской народной традиции

◊ О кошке

Кошка в славянских народных представлениях — домашнее животное с двойственной символикой и различными демоническими функциями. Часто кошка выступает в паре с другим домашним животным — собакой, а также символически коррелирует с дикими животными — с медведем и с пушными зверями: зайцем и лаской.

Кошка объединяется с собакой по одним признакам и противопоставляется по другим. Пара «кошка с собакой» фигурирует во многих словесных формулах, в поверьях и легендах. Например, для отвращения от себя сглаза и порчи у украинцев произносят заклинание: «На пса уроки — на кота помысел», у поляков: «Na psa uroki, na kota suchoty». Кошка и собака противопоставляются по признаку «женский — мужской», например, в поговорке: «Кошка да баба в избе, мужик да собака на дворе». Русские считают: «Собака обжора, а кошка сластёна»; «Собаку можно целовать в морду, а не в шерсть, кошку — наоборот». По польскому поверью, тот, кто обольет кота водой, заболеет чахоткой, и то же постигнет того, кто плюет на собаку. Македонцы первый снег, случающийся на Дмитриев день, называют кошачьим, а второй собачьим.

◊ Легенда о хлебном колосе

С кошкой и собакой связана легенда о хлебном колосе, известная у славян в белорусском и украинском Полесье, на Украине и изредка в России, а также в Малопольше: когда Бог решил наказать людей за непочитание хлеба и лишить их хлебного колоса, который раньше рос от самой земли, кошка и собака вместе упросили Бога оставить колос хотя бы на конце стебля, или это сделала для них Богородица, за что с тех пор кошке и собаке причитается первая лепешка из зерна нового урожая. В аналогичном южнославянском сюжете из Болгарии и Словении заслуга сохранения для людей колоса длиной с собачий язык приписывается одной собаке, а кошке, согласно словенской легенде, принадлежит заслуга сохранения молока, которое кошка выпросила у Бога на свою долю, умолив оставить небольшую часть коровьего вымени, которое раньше было во всю длину брюха коровы, от передних до задних ног.

◊ Вражда кошки с собакой

Вражда кошки с собакой находит символическое воплощение в любовной магии в качестве отворотного средства. Чтобы разлучить супружескую пару, у русских подкладывали кошачью шерсть, спутанную с собачьей, в брачную постель молодым; втыкали её под девятое бревно избы супругов с чтением соответствующего заговора; давали понюхать паленую шерсть, срезанную с кошки и собаки, специально для этого стравленных; у поляков — обливали супругов водой, в которой мыли вместе кошку и собаку.

Особенно часто кошку либо объединяют с собакой, либо противопоставляют ей неоднозначные представления о её чистоте или нечистоте, вреде или пользе. Согласно русским поговоркам, «У кошки шерсть погана, а рыло чисто; у собаки рыло погано, а шерсть чиста»; «У кошки шерсть чиста, но душа грязна; у собаки шерсть грязна, но душа чиста»; «Собака не то, что кот, животное нечистое». Сербы считают собаку созданием Бога, а кошку — творением Дьявола. По болгарским представлениям, кошка — прóклятое животное, а собака — благословенное: кошка радуется смерти хозяина, а собака плачет; кошка добавляет хозяину мучений в аду, раздувая пламя под его котлом, а собака носит воду и заливает огонь. Однако по другим болгарским представлениям кошка — чистое животное и потому живёт в доме вместе с людьми.

Отношение к кошке вообще неоднозначно. По-разному, как положительно, так и отрицательно, оценивается отношение кошки к человеку. Говорят: «Кого кошки любят, тот счастлив», «Кто кошку любит, будет жену любить», а мурлыканье кота считают не чем иным, как молитвой за хозяина, который его кормит. При этом нередки утверждения, что кошка человеку враг, что чихание или кашель кошки насылает на дом несчастье, что нелюбовь человека к кошке — признак его искренности и чистосердечия. Кот, увиденный во сне, толкуется как неискренний человек или враг, несчастье, неприятность или смерть. Каково бы ни было отношение к кошке, убивать её запрещено, иначе лишишь себя удачи, связанной главным образом со скотом, на семь лет навлечешь на себя проклятие, семь лет ни в чем не будешь иметь удачи, не будет везти ни в чем, у женщины не будет удаваться хлеб, повредишь себе руку, не будут рождаться дети или скот. Из других запретов распространён запрет спать с кошкой: от этого можно заболеть, в голове «заводятся лягушки» или «мошкара», т. е. происходит помутнение рассудка и человек теряет разум; ср. польское выражение wypędzić ze lba kotki [выгнать из головы кошек] ‘вернуть в разумное состояние’. Не позволялось также везти кошку лошадьми, иначе лошадь будет сохнуть и околеет, жеребая кобыла скинет жеребёнка. Лошади будут сохнуть, как бы их ни кормили, также оттого, что их ударят кнутом, которым били кошку.

◊ Происхождение кошки

С одной стороны, кошка, по народным представлениям, произошла из рукавицы, снятой и брошенной Богом или Божьей Матерью; брошенной Ноем по приказу Бога или св. Саввой. С другой стороны, происхождение кошки связывают с Дьяволом, верят, что в кошке сидит вселившийся в неё Дьявол, а чёрную кошку даже называют «Дьяволом». Согласно поверьям, Дьявол вселяется в семилетнюю кошку, и она становится нечистой; старые чёрные кошки в возрасте семи лет становятся ведьмами, а коты на седьмом году жизни превращаются в чертей; двенадцатилетнюю кошку считают полудьяволом. Кошку запрещено впускать в церковь. Коту и собаке нельзя есть пищу, освященную в церкви; если дать, они сдохнут, ослепнут или уйдут из дома и одичают. Однако, у поляков: на Пасху кошке и собаке дают освященного хлеба с маслом.

Плохая примета, если кошка перебежит дорогу или встретится в пути. Если кошка пробежит между женихом и невестой, перебежит дорогу свадебному поезду или попадется ему навстречу, брак расстроится или будет неудачным.

Охотнику и рыбаку встреча с кошкой сулит неудачу в лове. Запрещено было упоминать кошку у русских во время охоты на соболя, вместо этого ее называли запечéнка, а у сербов — во время рыбной ловли.

◊ Народная зоология

В народной зоологии между дикими и домашними животными существует взаимная соотнесенность: дикие лексически кодируются посредством домашних, их названия присваиваются домашним в качестве кличек, оппозиция «дикий — домашний» лежит в основе сюжетов некоторых сказок о животных. Кошка с собакой как пара домашних животных образуют символическую параллель паре диких зверей — медведю и волку. Медведь выступает символическим аналогом кошки в восточнославянских сказках и в лужицких быличках, где представители нечистой силы (черт, кикимора, водяной) называют медведя большой или страшной «кошкой»; чешский вариант с заменой медведя на обезьяну: и в русском поверье о том, что лешего (боровика) в облике бесхвостого медведя можно выманить посредством кошки, которую нужно принести с собой в лес и душить

◊ Народная демонология

Кошачий облик присущ многим персонажам народной демонологии. Чаще всего нечистая сила предстает в облике черной кошки. При этом сама кошка, по мнению поляков Подгалья и Вармии, способна видеть нечистую силу; польское поверье о способности всех слепорожденных животных видеть злого духа. Кошки могут видеть и смерть, невидимо посещающую любой дом. Особенно распространены и повсеместно известны поверья об обращении ведьмы в кошку. В этом облике она часто отбирает молоко у чужих коров. В образе кошки может появляться черт. Особенно опасно, по мнению боснийцев, держать полностью чёрную кошку, без единого светлого пятна, так как это точно дьявол. Боязнью, что в кошке скрывается чёрт, вызвана кашубская поговорка «Ńiχt ńe ve, co v opålonim koce seʒi» [Никто не знает, что внутри опаленной кошки], которая переносно используется и по отношению к подозрительному человеку. Часто в кошачьем облике предстают души умерших, в частности искупающих свои грехи или умерших не собственной смертью (например, души детей, умерщвленных матерями). По болгарским и другим южнославянским представлениям, покойник, через которого перескочила кошка, становится вампиром, а у восточных славян — ходячим покойником, упырём. По различным славянским поверьям, сам вампир (упырь) тоже может принимать облик кошки, иногда белой, со светящимися глазами, без головы; чешского вампира «муру», который якобы является в образе кошки. У поляков чёрный кот мог ассоциироваться с душой, покидающей тело в момент смерти, или отождествляться с самой смертью. В виде кошки показывается смерть умирающим маленьким детям. Чехи верили, что перед больным как предвестье его скорой смерти появляется «молочная кошка» — страшная белая кошка, которая неожиданно садится на подоконник и сильно мурлычет. В некоторых восточнославянских регионах в виде кошки, особенно черной, представляли «коровью смерть». У нижних лужичан вихрь в виде кошки можно увидеть, если смотреть на него через рукав. У русских кошачий облик встречается у водяного, лешего, банника, овинника; у украинцев изредка у русалки.

В кошек, белых, черных или пестрых, могут обращаться зарытые в землю клады. Деньги, зарытые в кладах, выходят на поверхность в облике кошки. В уральских легендах русских золотоискателей известен образ земляной кошки — подземного духа, охраняющего заколдованные клады. Чехи верили, что клады стерегут злые духи в кошачьем облике. В виде кота может появляться дух подземелья у поляков. У сербов, чтобы добыть клад, следовало принести в жертву его демоническому «хозяину» чёрную кошку или другое животное без единого белого пятна. Средоточием демонической силы кошки является её хвост. Для изгнания из кошки нечистой силы зажимали ей хвост в расщепленном дереве — по польскому выражению, брали koty w leszczoty [leszczota — устар. ‘расщепленная дощечка’]. Согласно кашубскому поверью, злой дух в облике кота имеет искрящийся хвост в виде метлы, которым он осыпает человека по своему усмотрению либо золотом, либо вшами. Украинцы считали кончик кошачьего хвоста «ящериным» и потому его отрубали или верили, что в кошачьем хвосте сидит гадюка, которая сосёт кота, отчего он худеет и не поправляется. Чтобы кот «не рос в хвост» и был сыт, белорусы Гродненской губ. отрубали ему кончик хвоста. Причину отрубания кошке кончика хвоста объясняли также тем, что в нём сосредоточена вся злость, ненависть к человеку и желание его задушить или находится яд, переходящий людям в виде насморка, если кошка напьется воды из посуды, из которой пьет человек. С последним поверьем связан способ лечения насморка: подпаливали кончик кошачьего хвоста и нюхали гарь; или терли нос хвостом кошки и щекотали его кончиком в носу, терли кошачьим хвостом нос со словами: «Кошка, кошка, возьми мою насмоку». Процедура отрезания кончика хвоста для лишения животного демонической силы уподоблялась крещению: если котенка «ахрысьцiць», он станет ласковым и не будет желать человеку никакого зла. Кроме того, кончик хвоста кошке белорусы отрезали и закапывали под порог с другой целью: чтобы она знала свой дом, держалась его и не терялась.

◊ Метеорологические поверья

В славянских поверьях у кошки обнаруживается связь с громом. Русские верили, что кошка и собака черной масти оберегают дом от попадания молнии, однако и считали опасным присутствие их в доме во время грозы. Русские, белорусы и поляки, македонцы и боснийцы выгоняли кошку и собаку (иногда только чёрных) во время грозы из дома, считая, что они притягивают молнию, причём они тем опаснее, чем длиннее у них хвосты. Опасность присутствия этих животных в доме во время грозы объясняли также тем, что в грозу чёрт прячется в них от Бога. Во время грозы, считали белорусы, «Бог нячысьцика бъець», а чёрт прячется от Бога, обращаясь в кошку, собаку или другое животное, и если не выгнать кошку из хаты, Бог (или св. Илья) её может спалить. Боснийцы верили, что во время грозы чёрт превращается в кошку, ангелы на небе читают молитву, производя своими голосами гром, черти выходят насм-хаться над их молитвой, а те изгоняют их, разя громовыми стрелами. Согласно украинской быличке, лесник во время грозы увидел чёрную кошку, которую не брал гром, и застрелил её освященной двенадцать раз оловянной пуговицей, после чего ему во сне явился св. Георгий, сказавший, что он убил Сатану, который семь лет дразнил святого. Гром упоминается в связи с кошкой в кашубском выражении må očë jak kot na gřmot или na gromọvką [у него глаза как у кошки при ударе грома (в грозу)] ‘о ком-либо, у кого дикие глаза и в шутливых польских стишках: «Mówiła mucha, ze bedzie posucha, / Mówiły koty, ze bedo grzmoty» [Говорила муха, что будет засуха, / Говорили коты, что будут громы]. С кошкой связано метеорологическое поверье у жителей гданьского Поморья (в том числе у кашубов): забота о кошках и собаках обеспечивает не-вестам хорошую погоду в день свадьбы.

Кошке присущи черты домашнего покровителя, сближающие ее с лаской. «Кут — хозяин хаты. Кут пропадэ и хозяйство пропадэ. Дэ кут вэдэца, там и скотына вэдэца». По белорусскому (польскому?) поверью, чёрные собака, кошка и петух, живущие мирно друг с другом, оберегают дом от нечистой силы; сходное поверье у литовцев, по русскому — от грозы и от вора. У чехов трехцветная кошка хранит дом от пожара и других бед. Поляки считали, что если кошка пропадет из дома, то этот дом постигнет несчастье. Украинцы Галиции верили, что счастье в дом приносит краденая кошка. Хорваты Далмации полагали, что такая кошка лучше всего ловит мышей. А в несчастливом доме, по мнению поляков, кошки не ведутся. Если кошки в доме не давали потомства, мертвую кошку зарывали в землю стоя. Обычай зарывать живьем в воротах дома кошку мордой на улицу и зайца мордой во двор для того, чтобы велись овцы. У восточных славян, у поляков Малопольши при переезде в новый дом хозяева часто пускали в него сначала кошку, а лишь потом вселялись сами. Входя вслед за ней, хозяин шел в угол, который должен облюбовать себе домовой. На Терском берегу Белого моря, входя с кошкой в новую избу, приглашали домовых: «Хозяин с хозяюшкой, спасибо большое, а в новый дом пожалуйте вместе, на веселое житье». Принесенную в новый дом кошку сажали на печной столб рядом с дымовой трубой, т. е. туда, где, по распространенным поверьям, обитает домовой (связь кошки с домовым как хранителем очага отражена, по мнению Б.А. Успенского, в смолен. кошка ‘печка’. Поляки Люблина, однако, считали, что при переезде в новый дом нельзя сразу брать с собой кошку, так как с ней на новое место перенесется несчастье; забрать кошку в новое жилище можно лишь спустя несколько дней. У нижних лужичан в некоторых случаях дом после случившейся в нём смерти должен был стоять запертым шесть недель, а внутри должна находиться кошка, для того чтобы изгнать оттуда злых духов.

◊ Обращение кошки в домового

У восточных славян, особенно у русских и украинцев, нередки рассказы об обращении в кошку домового. Представление о домовом духе в облике кота встречается и у поляков. На востоке Украины верили, что домовой мяукает, как кошка. Выбор масти скота, определяемый чаще всего домовым или окраской ласки как домашней покровительницы, диктуется иногда и цветом шерсти кошки: какой масти кота, собаку и т.п. встретит хозяин во время обхода своей усадьбы в Чистый четверг, такой масти следует держать скот; под основание дома закапывали живых кошку и собаку той масти, какой желательно было иметь скотину. У русских Архангельской губ. кота считали «родственником домового», а в Ярославской губ. старались держать кошек определенной масти, что-бы угодить домовому. По мнению русских Олонецкой губ., домовой (дворенник) очень любит кошку и по ночам гладит ей шерсть. У поляков и кашубов в кошку способна обращаться «змора», которая, как и домовой, душит спящих, заплетает волосы и гривы. У чехов известна «мура», душащая по ночам людей в облике белой кошки. По представлению хорватов Далмации, «мора» в облике кошки по ночам душит спящих и сосёт у них кровь. «Мора», обращающаяся в кошку, известна и сербам. У украинцев Подольской губ. способность душить человека приписывали кошке, прожившей двенадцать лет, когда она перестает мурлыкать и становится свирепой.Облик кота, особенно черного, имеет у поляков и кашубов (отчасти также и у восточных славян) домовой дух-обогатитель, приносящий своему хозяину деньги, молоко и прочее богатство. Если такого кота убить, хозяйство придет в упадок. Считали, что дом, в котором есть черный кот, находится под опекой черта хозяйство в том доме, в котором хозяин черный и держит черных кота, петуха и собаку. В Далмации (на острове Паг) служащий своему хозяину демон-домовой, происходящий из погребенного некрещеным младенца и способный обращаться в кота, так и называется: mačić; другие «кошачьи» названия этого духа-обогатителя: мачич — в черногорском Приморье, macić (в виде ребенка, кошки или кошки с человеческой головой) — в средней Далмации.

◊ Народная магия и медицина

Кошка широко используется в народной магии и медицине. Согласно распространенному у славян поверью, у чёрной кошки или кота имеется кость, способная сделать человека невидимым. В Малопольше верили, что для того, чтобы ее отыскать, нужно заживо сварить чёрного кота, которому семь лет, семь месяцев и семь дней от роду, и пробовать брать в рот каждую его косточку, у русских полагалось делать это в бане, обычно в полночь — в Вятской губ. на Святки, в Псковской обл. — на Ивана Купалу. Чехи считали, что нижняя челюсть черного кота, задушенного и сваренного в Рождественский сочельник, может сделать человека невидимым и открыть ему клады. Согласно другим источникам, невидимым делает человека обладание сердцем черной кошки, сваренной в молоке черной коровы, а косточке, добытой из сваренного кота, чехи приписывали наделение человека наряду с невидимостью умением находить клады и обезоруживать их охрану. В волынском Полесье такая косточка делала человека всезнающим (собственные записи), а в Сербии — ясновидцем. Аналогичные действия с черным котом предписывалось также совершать для приобретения себе в услужение домашнего черта-обогатителя: нужно варить такого кота живьем и в полночь на перекрестке наколоть его костью себе палец и подписаться кровью (украинцы Холмщины); в полночь в лесу на росстанях испечь его, съесть мясо, а кости бросить за спину, призывая к себе демона. У нижних лужичан с той же целью следовало в полночь отнести в мешке черную кошку к церкви и трижды постучать в церковную дверь, тогда якобы явится черт, заберет мешок и заплатит за него монетой.У русских Воронежской губ. для получения нерастрачиваемой монеты следовало запеленать черную кошку и в полночь бросить её в баню с приговором: «На тебе ребенка, дай мне беспереводный цел-ковый!». По поверью поляков Краковского повета, умершего можно увидеть, посмотрев сквозь кость сожженной специально для этого кошки. Чтобы отомстить ведьме, отобравшей у коровы молоко, ночью в новолуние под порог ее хлева живьем закапывали пойманного кота, отчего молоко у ее коров должно было смердеть. В брестском Полесье ради хорошего урожая льна закапывали на поле котенка. В некоторых русских губерниях для предотвращения начавшегося падежа скота считалось необходимым зарывать павшую скоти-ну в хлеву вместе с живой кошкой или раздирать живьем кошку надвое. В Волынской губ. совершали опахивание от холеры на черных кошке, собаке и петухе. У украинцев был распространен способ лечения чахотки (сухотки) у детей путем купа-ния ребенка в купели вместе с кошкой, иногда черной, чтобы болезнь перешла на кошку, у чехов — путем купания ребенка в воде из девяти колодцев вместе с кошкой одного с ним пола. И наоборот: чахотка, как считалось, нападет на человека и он будет сохнуть, если проглотит кошачий волос. В Подлясье лечили опухшее вымя коровы, царапая по нему когтями домашней кошки. Болгары в Родопах, если человек подавился рыбьей костью, давали кошке подышать ему в рот, так как верили, что кошачье дыхание растворяет кость.

◊ Происхождение зайца из кошки

Считается, что кошка, как и заяц, оказывает благотворное влияние на сон. Поэтому кота кладут в колыбель, прежде чем впервые положить в нее ребенка, чтобы ребенок в ней хорошо спал, а детям поют колыбельные песни, в которых часто встречается образ кота — кота-воркота. В черниговском Полесье и в Белоруссии колыбельные песни даже называют «котами»: каты́ спяваць ката́, калышы дiтя да спявай ката, а каты ужэ разные. Человека, который любит поспать, украинцы сравнивают с котом. Сонные глаза называют у кашубов «кошачьими» —

koce očë. Что касается общего символического сближения кошки с зайцем, то оно подтверждается наличием у них обоих сексуально-эротической символики и пересечением их названий у поляков — польск. kot, kotka, словин. kot ‘заяц’, а также сербским поверьем из Хомолья о происхождении зайца от кошки и отождествлением заячьей головы с кошачей у хорватов Далмации.

В народной зоологии кошка наряду с некоторыми другими пушными животными (белкой, лисицей, хомяком и т. д.) частично вовлечена в круг зверей семейства куньих с присущим им общим комплексом представлений. Кошку связывает с этой группой животных прежде всего женская и эротическая символика (соотнесенность кошки с девушкой, невестой в фольклорных текстах, кошачье название женских гениталий: серб., хорв.мачка, как и у куньих), ткаческие мотивы и функции покровителя дома и скота. Образ кошки представлен во многих фольклорных жанрах: в пословицах, загадках, сказках, играх и т. д., с поведением кошки связано огромное количество бытовых и метеорологических примет, она часто используется в качестве жертвы как распространенная живая «разменная монета» во взаимоотношениях человека с потусторонним миром духов.

ИСТОЧНИК

Гура, Александр В. (2019). Символика кошки в славянской народной традиции. Славянский альманах 2019, Выпуск: 1-2, Издательство: Москва, С. 335-370, → DOI 10.31168/2073-5731

Александр Викторович Гура, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Отдела этнолингвистики и фольклора Института славяноведения Российской академии наук.

Этимология существительного «хлеб» (“loaf, bread”)

Начнём с отрывка из стихотворения С. Михалкова.

«Нет! - сказали мы фашистам, -

Не потерпит наш народ,

Чтобы русский хлеб душистый

Назывался словом «брот».

Это действительно очень забавный отрывок для лингвистов-компаративистов, над которым посмеиваются и студенты четвертого курса, начавшие постигать азы сравнительно-исторического языкознания.

Перед этимологией стоит отметить, что исконная славянская форма *obilьje (“bread in grain”), семантику которой сохранил чешский язык и некоторые русские говоры, а также было зафиксировано в древневосточнославянских памятниках, см. [Трубачёв 2004], [Fr. Trávniček 1952 №4], [Даль 1863 №2].

Чтобы славянофилы не писали в комментариях: "Опять у славян всё заимствованно, не было даже хлеба, на деревьях весели! Лингвисты негодяи!". Привёл выше и словарь Владимира Ивановича Даля, чтобы не писали: "Учёные скрывают!".

Этимология: Чтобы убрать политику из лингвистики старославянский язык мы будем называть древнеюжнославянским кластером, а древнерусский язык — древневосточнославянским кластером.

Праславянский *xlěbъ (“loaf, bread”), мужской род, акцентная парадигма (a)

🢃

Древневосточнославянский хлѣбъ > белорусский хлеб; русский хлеб; русинский хлїб; украинский хліб;

Древнеюжнославянский хлѣбъ > болгарский хляб; македонский леб; сербохорватский hlȅb; словенский hlẹ̑b;

Древние западнославянские диалекты > чешский chléb; словацкий chlieb; польский chleb; кашубский chléb; нижнелужицкий klěb; верхнелужицкий chlěb.

Прагерманский *hlaibaz (“loaf, bread”), мужской род

🢃

Древнеанглийский hlāf > английский loaf; англо-шотландский laif;

Древнефризский hlēf > затерландский luffe; западнофризский liaf;

Немецкий Laib;

Древнескандинавский hleifr > исландский hleifur; фарерский leivur; норвежский leiv; шведский lev; датский lev;

Готский 𐌷𐌻𐌰𐌹𐍆𐍃 (hlaifs).

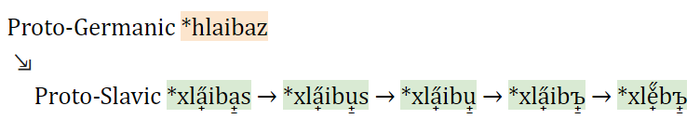

Делается вывод, что праславянское существительное *xlěbъ (“loaf, bread”) является ничем иным, как заимствованием прагерманского существительного *hlaibaz (“loaf, bread”).

На каких основаниях сделан такой вывод?

Стоит привести более раннюю праславянскую форму формы *xlěbъ (“loaf, bread”) — выглядит она следующим образом *xlaibas.

Теперь можно чуть лучше рассмотреть раннюю праславянскую форму *xlaibas и прагерманскую форму *hlaibaz, а также их семантику, т.е. смысловое значение (“loaf, bread”).

Во-первых, у этих форм весьма идентичная семантика.

Во-вторых, праславянская и прагерманская формы имеют общий род — мужской; это можно определить по общим окончаниям мужского рода, в праславянском *-as, в прагерманском *-az. Эти окончания восходят к праиндоевропейскому окончанию *-os, откуда и в латинском языке окончание -us и в греческом -ος (-os).

В-третьих, следует сравнить основы без окончания мужского рода: праславянская основа *xlaib- и прагерманская основа *hlaib-. В праславянском слова начинавшиеся на согласную *x- довольно редко встречаются, и поэтому относятся к заимствованиям, так как не соответствуют правилу «руки». Это правило было обнаружено и сформулировано в 1895 году для славянских языков.

Правило формулируется так: *s после *r, *u, *k, *i изменялось в велярный спирант *х, если за ним не следовал взрывной звук *p, *t или *k.

В праславянской основе за согласной *x- мы не наблюдаем ни одну подходящую фонему из правила «руки», поэтому праславянское существительное *xlaibas трактуется как заимствование прагерманского существительного *hlaibaz вместе с заимствованной семантикой (“loaf, bread”).

*h совпадает с *x; *l совпадает с *l; дифтонг *ai совпадает с дифтонгом *ai; *b совпадает с *b; прагерманское окончание мужского рода *-az заменяется праславянским окончанием мужского рода *-as.

Далее существительное переживает следующие изменения:

*xlaibas (суперлабиализация, переход *a в *u перед *s и *n на конце словоформы)

🢃

*xlaibus (закон открытого слога вызывающий отпадение конечных согласных)

🢃

*xlaibu (качественно-количественная дифференциация долгих и кратких гласных)

🢃

*xlaibъ (монофтонгизация дифтонгов)

🢃

*xlěbъ (появление письменности и фиксация этой формы в древнеюжнославянском и древневосточнославянском кластерах [кириллическое письмо], а также в древних западнославянских диалектах [латинское письмо])

🢃

хлѣбъ (“loaf, bread”)

Акцентологические данные

В прагерманском языке прекратил своё действие закон Вернера, ударение закрепилось на первом слоге словоформы. Заимствование в праславянский существительного с долгим дифтонгом *ai, который мгновенно получает акут ( ˊˊ ), т.е. музыкальную восходяще-нисходящую интонацию.

По этой интонации можно узнать валентность основы — основа имеет доминантную валентность (+), см. картинку ниже, а, соответственно, имеет акцентную парадигму (a), которая ещё называется баритонированная акцентная парадигма, или неподвижная акцентная парадигма, что типично для заимствования из языка имеющий ударение только на первом слоге.

Почему акут?

На акут указывает долгий дифтонг *ai, а также акцентологические данные словенского (hlẹ̀b) и сербохорватского (hlȅb) языков.

Происхождение: Прагерманский язык.

Использовавшиеся материалы для поста:

1. Saskia Pronk-Tiethoff. 2013. The Germanic loanwords in Proto-Slavic.

2. Kiparsky, V. 1934. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen.

3. Трубачёв О. Н. 2004. Труды по этимологии.

4. Живлов М. А. 2016. Рецензия на The Germanic loanwords in Proto-Slavic.

5. Даль В. И. 1863. Толковый словарь живого великорусского языка.

6. Trávniček Fr. 1952. Etymologický slovník jazyka staroslověnského.

7. Собственные знания по сравнительно-историческому языкознанию.

Венды и вымирание полабского языка

Околица (англ. Rundling) — форма круговой деревни, преимущественно распространенная в Германии, используемая славянами с раннесредневекового периода.

В 7—10 веках нашей эры территорию между Одрой (Oder) и Лабой (Elbe), а также между Лабой в её нижнем течении и Балтийским побережьем, включая остров Руян (Rügen), заселяли славяне.

Крайнюю северо-западную часть этой территории занимали племена такие как варны, ободриты, глиняне, полабяне, вагры. К западу от Лабы, вплоть до 10-ой восточной долготы, это почти до нынешнего Гамбурга (Hamburg), жили древяне. Ободритский князь Готшалк объединил эти племена и пытался делать попытки христианизации. Отсутствие единства этого славянского форпоста на Западе вело к его слабости перед лицом немецкого натиска, к утрате самостоятельности в особенности после Крестового похода 1147 года, направленного против славян-язычников, к германизации славян на этой территории.

Славяне в составе немецких графств и княжеств начали занимать подчинённое положение. Это вело к тому, что в своей деятельности им приходилось использовать немецкую речь; в славянскую речь проникали немецкие заимствования, а затем она постепенно, но неуклонно вытеснялась немецким языком из различных сфер жизни — сначала общественной, а затем и из бытового общения. Так, на острове Руяне уже в 1404 году была отмечена смерть последней женщины, пользовавшаяся славянской речью. Во многих местах славянская речь была полностью вытеснена, отражаясь лишь в некоторых немецких диалектных словах вроде tscharneize (“черника”) и в топонимах, таких, например, как Росток, Бюлитц, Ланке и многие другие. Но в отдельных местах, в частности в болотистых местностях к юго-западу от Лабы вплоть до реки Ильменау (Ilmenau) вдоль реки Етцель, в округе Люхов—Данненберг (Lüchow-Dannenberg) бывшего княжества Люнебург (Lüneburg), входившего в герцогство Ганновер, славянская речь сохранялась вплоть до 17 — начала 18 веков.

Именно этот, дольше других сохранившийся, славянский языковой островок получил в науке наименование полабского языка, языка полабских (или залабских) славян (или древян). Немцы называли их вендами, и в последний период существования полабского языка сами его носители называли свой язык вендским. Указанную территорию и теперь называют Вендланд, а также верхний и нижний Дравен (Дравенланд).

В первой половине 17 века полабский язык ещё широко существовал как язык бытового общения крестьян в сёлах Древянии, как язык устного народного творчества. На каком-то этапе полабский язык применялся и христианской религией, о чём свидетельствует факт записи христианских молитв на полабском языке, но затем церковь отказалась и воспринимала использование его отрицательно.

К концу 17 века полабский язык был вытеснен почти из всех сфер своего применения. Молодёжь около 1700 года старалась по-полабски не разговаривать на улицах, чтобы не вызывать насмешек. В начале 18 века слыть вендом означало подвергаться не только насмешкам, но и преследованиям. Только пожилые люди пользовались в быту полабским языком. Вустровский пастор Христиан Хенниг, составивший наиболее подробный полабский словарь, писал в предисловии к нему в 1711 году:

В нынешнее время по-вендски здесь говорят только некоторые старики, их дети и другие молодые этого не могут делать, так как их за это высмеивают... Поэтому лет через двадцать, тридцать, когда старые умрут, язык станет прошедшим, и тогда не найдёшь больше венда, который мог бы заговорить на своём языке, даже если ему дать за это очень много денег.

— Христиан Хенниг

В семье единственного грамотного полабянина Яна Парум-Шульце дед и отец говорили хорошо и по-полабски и по-немецки. Его младшая сестра ещё понимала по-полабски, а брат, который был младше Яна на 8 лет, уже совершенно не знал полабского языка. Сам Ян, владевший полабским языком, писал в 1725 году:

Умру я и ещё три человека в нашем селе, и никто не будет знать, как собака называлась по-вендски.

— Ян Парум-Шульце

И он, как мог и умел, взялся за фиксацию остатков родного слова, вероятно не зная, что за полтора десятка лет до этого в некоторых милях от него вустровский пастор составил сравнительно подробный словарь полабского языка. В записях Яна до нас дошли интереснейшие тексты живой полабской речи, живых диалогов. Ян умер в 1740 году.

Между 1744 и 1752 годами была сделана последняя запись полабского текста — “Отче наш” Бухгольца. А в 1756 году в церковной метрике Вустрова, где раньше работал Хенниг, записано, что 3 октября после долгой болезни умерла 88-летняя вдова старосты и домохозяйка в Долгове, которая:

...была последней из тех, кто хорошо владел вендским языком и мог петь по-вендски, почему она должна была явиться перед его королевским величеством нашим всемилостивым господином в Гёрде, чтобы он услыхал этот язык из её уст.

Но ещё в 1751 году анонимный путешественник писал:

Теперь не найдёшь уже места, где бы говорили по-вендски. Мой друг сообщал, что ещё несколько лет тому назад в так называемых лесных сёлах жили ещё старики, которые ещё немного знали этот язык, но показывали это только после настоятельных просьб. Потому что нынешние жители имеют отвращение к вендам...

(в оригинале — Holzdörfern, калька с полабского названия “древянские сёла”?)

Иоганн Генрих Юглер, составивший по рукописным и печатным источникам первый сводный словарь полабского языка, пытался в 90-х годах 18 века найти кого-нибудь, кто знал бы хоть немного “по-вендски”, но это уже было совершенно невозможно.

Немного слов на полабском языке:

püpel — пепел

kråi — кровь

ṕås — собака (пёс)

vaux́ü — ухо

våťü — глаз (око)

perü — перо

råibo — рыба

dübrĕ — хороший (добрый)

vlås — волос

ťüľonĕ — колено

laist — лист

vås — вошь

ďöră — гора

nüc — ночь

jadån — один

pǫt — дорога (путь)

såpot — спать

dåim — дым

vådă — вода

kåtü — кто

l’otü — год (лето)

v́otĕr — ветер

tåi — ты

zenă — женщина (жена)

clåvăk — человек

glåvă — голова

rǫkă — рука

Историческая фонетика славянских языков

* (астерикс) — знак реконструированной словоформы, не зафиксированной в памятниках письменности, в сравнительно-историческом языкознании (компаративистике).

Реконструированное филогенетическое дерево балто-славянских языков, созданное путем сочетания нескольких методов StarlingNJ, NJ, BioNJ, UPGMA, BayesianMCMC, UMP. Отсутствие словенского языка из-за недостаточности данных.

Образец строится в таком порядке: праиндоевропейский язык (9 тыс. до н. э. по 3 тыс. до н. э.) → прабалтославянский язык (3 тыс. до н. э. по −1400 год) → праславянский язык (−1400 год по 7 век н. э.) (“перевод”).

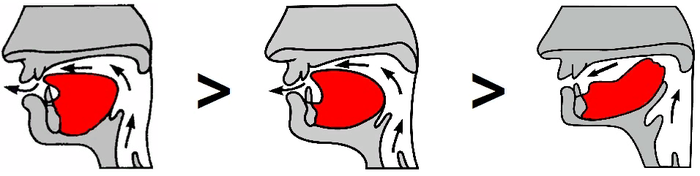

Сатемизация

Изменение праиндоевропейских палатовелярных согласных *ḱ, *ǵ, *ǵʰ в пост-альвеолярные сибилянты *ś, *ź, *ź и позднее в альвеолярные сибилянты *s, *z, *z произносимые в передней части рта. Велярные *k, *g, *gʰ и лабиовелярные *kʷ, *gʷ, *gʷʰ согласные слились и позднее потеряли округление губ (лабиализацию) и придыхание (аспирацию) изменившись в *k, *g, *g.

Образец:

*ḱm̥tóm → ... → *śimta → ... → *sъto → ... (“сто”), ср. литовск. šimtas;

*gʷoreh₂s → ... → *garā́ˀ → ... → *gora → ... (“гора”);

*ǵʰélh₃enos → ... → *źelˀenas → ... → *zelenъ → ... (“зелёный”).

Закон Винтера

Формулируется следующим образом: праиндоевропейская последовательность краткий гласный + звонкий смычный дают в праславянском последовательность долгий гласный с акутовой интонацией + звонкий смычный, в то время, как праиндоевропейская последовательность краткий гласный + звонкий придыхательный смычный дают в праславянском последовательность краткий гласный + звонкий смычный.

Образец:

*sédeh₁tey → ... → *sēdētei̯ → ... → *sěděti → ... (“сидеть”), ср. литовск. sėdėti;

*bʰégʷyeh₂tey → ... → *bēˀgjā́ˀtei̯ → ... → *běžati → ... (“бежать”), ср. литовск. bėgióti;

*údreh₂ → ... → *ū́ˀdrāˀ → ... → *vỳdra → ... (“выдра”), ср. литовск. ū́dra.

Закон Педерсена (правило «руки»)

Изменение *s после *r, *u, *k, *i изменился в велярный спирант *х, если за ним не следовали взрывные *p, *t или *k. Изменение происходило в два этапа: *s > *š > *x.

Образец:

*porsos → ... → *paršas → ... → *pȏrxъ → ... (“порох”), ср. др.-сканд. fors;

*moysós → ... → *maišás → ... → *měxъ → ... (“мех”), ср. литовск. maišas, санскр. मेष (meṣá), перс. میش (meš), др.-сканд. meiss;

*h₂sowsos → ... → *saušas → ... → *sȗxъ → ... (“сухой”), ср. литовск. saũsas, др.-греч. αὖος, др.-инд. शुष्कः (śúşkaḥ).

Закон Мейе

Праиндоевропейские палатальные согласные *ḱ, *ǵ, *ǵʰ не переходили в пост-альвеолярные сибилянты *ś, *ź, *ź в том случае, если в корне есть *s.

Образец:

*ǵʰh₂éns → ... → *gansis → ... → *gǫsь → ... (“гусь”), ср. литовск. žąsìs, албанск. gatë, др.-греч. χήν, санскр. हंसः (haṁsáḥ), лат. anser, др.‑ирл. géis;

*sweḱrúh₂ → ... → *swekrūˀ → ... → *svekry → ... (“свекровь”), ср. санскр. श्वश्रूः (śvaśrū́ḥ), лат. socrus, др.-греч. ἑκυρά, армянск. սկեսուր (skesur);

*koséh₂ → ... → *kasā́ˀ → ... → *kosà → ... (“коса”), ср. литовск. kasà, санскр. शास्ति (śā́sti), хеттск. 𒆠𒅖𒍣 (ki-iš-zi), албанск. ka.

Закон Дыбо (акцентологический)

Согласно этому закону, в праславянском языке происходило передвижение ударения с кратких слогов, не несущих акута, на один слог ближе к концу слова.

Образец:

*pírstus → *pь̑rstъ → (закон Дыбо) *pьrstъ̀ → ... (“перст”);

*kátus → *kȍtъ → (закон Дыбо) *kotъ̀ → ... (“кот”);

*váljāˀ → *vȏlja → ... → (закон Дыбо) *vōljȃ → ... (“воля”).

Закон Ившича — Станга (акцентологический)

Закон объясняет происхождение праславянского нового акута, встречающегося в акцентной парадигме b, как отступление от следующего слога.

Образец:

*pírstus → *pь̑rstъ → (закон Дыбо) *pьrstъ̀ → (закон Ившича) *pь̃rstъ → ... (“перст”);

*kátus → *kȍtъ → (закон Дыбо) *kotъ̀ → (закон Ившича) *kõtъ → ... (“кот”);

*váljāˀ → *vȏlja → ... → (закон Дыбо) *vōljȃ → (закон Ившича) *võlja → ... (“воля”).

Закон Иллич-Свитыча (акцентологический)

Заключается в переходе существительных *-o-склонения мужского рода баритонированной парадигмы (парадигма b по Стангу) в подвижно-окситонированную парадигму (парадигма c по Стангу).

Образец:

*dʰwórom (средний род) → ... → *dvòrъ (мужской род) → ... (“двор”);

*médʰu (средний род) → ... → *mȅdъ (мужской род) → ... (“мёд”).

Изменение *m в *n

При артикуляции звука [m] в такой позиции губно-губной постепенно развился в переднеязычное, что и обусловило переход [m] > [n]. Доказательством перехода *m в *n являются предлоги-приставки «с», родственная лат. cum и санскр. sam и «к», родственная санскр. kam.

Образец:

*ḱom → ... → *śun → ... → *sъ → ... (“с”), ср. литовск. sù;

*kom → ... → *kun → ... → *kъ → ... (“к”).

Утрата слоговых сонантов

Заключается в изменении унаследованных из праиндоевропейского языка слоговых сонантов *r̥, *l̥, *m̥, *n̥ в сочетания *ir, *ur, *il, *ul, *im, *um, *in, *un.

Образец:

*ǵʰl̥h₃tós → ... → *giltas → ... → *žьltъ → ... (“жёлтый”), ср. др.-грек. χλωρός, ирл. glan;

*ḱm̥tóm → ... → *śimta → ... → *sъto → ... (“сто”).

Квантитативное выравнивание кратких и долгих гласных

В системе вокализма тех диалектов, которые легли в основу прабалтославянского объединения, попарно совпали: *a ~ *o и *ā ~ *ō.

Образец:

*a ~ *o → *a;

*ā ~ *ō → *ā.

I переходное смягчение задненёбных согласных (I палатализация)

Суть этого процесса заключается в том, что, смягчаясь перед гласными переднего ряда, задненёбные согласные сдвигали свою артикуляцию в зону среднего нёба и в итоге подвергались переходному смягчению — становясь палатальными шипящими (мягкими).

Образец:

*k → č — *kīnas → *kīnus → *čīnus → *činъs → *činъ → ... (“чин”);

*g → *ʣ → *ž — *genā → *ʣenā → *ženā → *žena → ... (“жена”);

*x → *š — *dou̯xītei̯ → *dou̯šītei̯ → *dou̯šitei̯ → *dušiti → ... (“душить”).

Качественно-количественная дифференциация долгих и кратких гласных

Этот процесс заключался в том, что гласные, ранее противопоставлявшиеся друг другу только по признаку количества, стали различаться и по качеству, при этом признак количества, сохранившись на фонетическом уровне, перестал быть дифференциальным.

*i → *ь — *ī → *i;

*u → *ъ — *ū → *y;

*e → *e — *ē → *ě;

*a → *o — *ā → *a.

Образец:

*trī → *tri → ... (“три”);

*vērā → *věra → ... (“вера”);

*ledus → *ledъs → *ledъ → ... (“лёд”).

Изменение согласных в сочетании с *j (Йотация)

Под воздействием тенденции к сингармонизму звуков в составе слова оказывал ассимилирующее влияние на предшествующие согласные, в результате чего сам *j утрачивался, а согласный изменял место образования и превращался в палатальный (мягкий) или выделял мягкость в отдельную артикуляцию.

Задненёбные + *j: *kj → *č, *gj → *ʣ → *ž, *xj → *š;

Сибилянты + *j: *sj → *š, *zj → *ž;

Переднеязычные сонорные + *j: *nj → ň, *lj → ľ, *rj → ř.

Образец:

*sēkjā → ... → *sěča → ... (“сеча”);

*stargjas → ... → *storžь → ... (“сторож”);

*sou̯xjā → ... → suša → ... (“суша”).

Различным по праславянским диалектам оказались рефлексы сочетаний смычных зубных согласных с *j, а именно *tj и *dj. Сочетание *tj развилось как и *kt перед гласными переднего ряда, то есть в раннепраславянский период: *tj → *ťj → *ť. Позже произошла аффрикатизация долгого мягкого звука, которая осуществилась в разных праславянских диалектах по-разному. В частности, в диалектах будущих восточных славян дало *č.

Образец:

*svētjā → ... → svěťa → ... (“свеча”).

Аналогично сочетанию *tj развилось сочетание *dj: в раннепраславянский период: *dj → *ďj → *ď с дальнейшей аффрикатизацией по диалектам. У предков восточных славян *dj дало в конечном итоге *ž.

Образец:

*medjā → ... → meďa → ... (“межа”).

Сочетания губных согласных с *j преобразовались в сочетания губных с палатальным *ľ: *pj → *pľ, *bj → *bľ, *mj → *mľ, *vj → *vľ. Начальные сочетания с *ľ сохранились во всех диалектах, на стыке же основы сохранились в восточнославянских и в части южнославянских диалектах, утрачиваясь в западнославянских и в части южнославянских диалектах.

Образец:

*zemľa → рус. земля, но польск. ziemia.

Закон открытого слога

В какой-то момент в истории праславянского языка активизировалась тенденция к построению слогов по принципу восходящей звучности, и многие фонетические изменения, которые стали происходить в позднепраславянский период, осуществлялись под воздействием этой тенденции.

Образец:

*tod → *to → ... (“то”);

*darъs → darъ → ... (“дар”), ср. др.-греч. δῶρον (dôron);

*gostьs → gostь → ... (“гость”), ср. лат. hostis, готск. 𐌲𐌰𐍃𐍄𐍃 (gasts).

Диссимиляция и упрощение групп согласных

В праславянском языке прошёл целый ряд процессов, связанных с преобразование групп согласных, причём часть этих процессов осуществлялась под воздействием активизировавшейся к тенденции построению слогов по принципу восходящей звучности, а часть — по неизвестным причинам.

Раньше всего изменилось сочетание *tt (исконное и восходящие к *dt). Оно подвергалось диссимиляции по способу образования, в результате чего возникло сочетание *st.

Образец:

*vedtei̯ → *vettei̯ → *vestei̯ → *vesti → ... (“вести”).

Позже, когда принцип возрастания звучности в пределах слога уже сформировался, нахождение двух одинаковых по способу образования согласных стало этому принципу противоречить и поэтому такие сочетания упростились, так что от них остался только один согласный:

Образец:

*pt → *t — *tepti → *teti → ... (др.-русск. тєти 'бить');

*bt → *pt → *t — *grebti → *greti → ... (др.-русск. грєти 'погребать');

*kt → *t — *poktъ → *potъ → ... (др.-русск. потъ, слово связанное с чередованием гласных с *pekǫ 'пеку');

*bd → *d — *sebdemъ → *sedmъ → ... (др.-русск. сєдмъ 'седьмой'), ср. греч. εβδομος.

Упрощались и группы по место образования согласных, где последним был *s, поскольку такие сочетания тоже противоречили принципу восходящей звучности:

Образец:

*ps → *s — *opsa → *osa → ... (др.-русск. оса), ср. литовск. vapsa (''овод'');

*bs → *ps → *s — *grebsъ → *grěsъ → ... (др.-русск. грѣсъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*ts → *s — *čьtsъ → *čisъ → ... (др.-русск. чисъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*ds → *s — *vedsъ → *věsъ → ... (др.-русск. вѣсъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*ks (перед согласным) → *s — *rekste → *rěste → ... (др.-русск. рѣстє — форма второго лица множественного числа сигматического аориста);

*ks (не перед согласным по закону Педерсена) → *kx > *x — *reksam → ... → *rekxun → *rekxъn → *rekxъ → *rěxъ → ... (др.-русск. рѣхъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*ss → *s — *nessъ → *něsъ → ... (др.-русск. нѣсъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста);

*zs → *ss → *s — *vezsъ → *vězъ → ... (др.-русск. вѣзъ — форма первого лица единственного числа сигматического аориста).

Осуществлялось, однако, изменение значительного количества сочетаний согласных, которые закону открытого слога ни в коей мере не противоречили: *tm → *m, *dm → *m, *tn → *n, *dn → *n, *pn и *bn → *n, *skn → *sn, *bv → *b, *tl и *dl → *l. Последнее изменение, впрочем, не осуществилось в диалектах, лёгших в основу западнославянских языков.

Образец:

*mydlo > укр. мило, но польск. mydło (“мыло”).

Переразложение дифтонгов

Если дифтонг находился перед гласным, то его компоненты отделялись друг от друга и расходились по разным слогам.

Образец:

*poi̯-e-tь → *po-i̯e-tь → *po-je-tь → ... (др.-русск. поѥть — форма третьего лица единственного числа настоящего времени);

*reu̯-e-tь → *re-u̯e-tь → *re-ve-tь → ... (др.-русск. рєвєть — форма третьего лица единственного числа настоящего времени);

*slou̯-os → *slo-u̯o → *slo-vo → ... (др.-русск. слово — форма третьего лица единственного числа настоящего времени).

Специфическую судьбу имел при разложении дифтонг *ei̯. Под воздействием артикуляции *i̯ первый элемент повышал свой уровень подъёма *ei̯ → *ii̯, откуда в дальнейшем *ьj.

Образец:

*bei̯eti → *bii̯etь → *bьjetь → ... (др.-русск. биѥть).

Монофтонгизация дифтонгов

*ei̯ в позициях конца слова и перед согласными превращался в *i.

Образец:

*krei̯vъ → *krivъ → ... (др.-русск. кривъ, русск. кривой), ср. литовск. kreivas;

*lei̯tei̯ → *liti → ... (др.-русск. лити, русск. лить), ср. литовск. lieti.

*oi̯ в позиции перед согласными преобразовался в *ě, совпав с имеющимся уже в системе *ě, произошедшим ранее из *ē. *oi̯ в позиции конца слова имел двоякую судьбу — превращался в *i и *ě.

Образец:

*snoi̯gъ → *sněgъ → ... (др.-русск. снѣгъ), ср. др.-прусс. snaygis, готск. snaiws.

*eu̯ превращался также в *u, но предшествующий гласный при этом смягчался, так как из первой части дифтонга выделялся *j.

Образец:

*reu̯tei̯ → *řuti → ... (др.-русск. рюти, русск. реветь), сравнить приведённые выше формы третьего лица единственного числа настоящего времени этого глагола, где дифтонг переразложился *reu̯eti → *reu̯etь → *revetь → ... (др.-русск. рєвєть).

*ou̯ при монофтонгизации изменился в *u.

Образец:

*tou̯ros → ... → *turъ → ... (“тур”), ср. литовск. tauras;

*sou̯sos → ... → *suxъ → ... (“сухой”), ср. литовск. sausas.

Возникновение носовых гласных

Дифтонгические сочетания *en, *em, *in, *im, *on, *om, *un, *um под воздействием тенденции к построению слогов по принципу восходящей звучности пошли по тому же пути, что и дифтонги, то есть перед передними гласными происходило переразложение дифтонгического сочетания, а перед согласными и в ряде случаев в конце словоформы осуществлялась монофтонгизация.

В результате переразложения слоговой элемент дифтонгического сочетания оставался в своём слоге, а неслоговой отходил к последующему слогу.

Образец:

*zvonъs → *zvonъ → ... (др.-русск. звонъ);

*vъzemъs → *vъzemъ → ... (др.-русск. възємъ — действительное причастие прошедшего времени от глагола възѧти).

В результате монофтонгизации из сочетаний *en, *em, *in, *im образовался носовой гласный переднего ряда *ę, а на месте сочетаний *on, *om, *un, *um появился носовой гласный заднего ряда *ǫ.

Образец:

*zvonkъs → *zvǫkъ → ... (“звук”);

*(j)inzykъ → *ęzykъ → ... (“язык”), ср. др.-прусск. insuwis;

*lonkъ → *lǫkъ → ... (“лук, для стрельбы”), ср. литовско lañkas.

Метатеза плавных

В тех случаях, когда за сочетанием гласного с плавным *r или *l следовал гласный звук, последовательность и качество элементов, составлявших дифтонгическое сочетание, сохранились, но осуществилось переразложение.

Образец:

*pro-stor-ъs → *pro-sto-rъ → ... (“простор”);

*or-a-tei̯ → *o-ra-ti → ... (др.-русск. орати, ''пахать'').

Но когда дифтонгические сочетания подобного рода находились перед согласными, они оказывались противоречащими принципу восходящей звучности и подвергались метатезе, которые были различными в зависимости от вида дифтонгического сочетания, а таких видов было три:

α. сочетания типа *TorT, *TerT, *TolT, *TelT;

β. начальные сочетания типа *orT, *olT;

γ. сочетания типа *TъrT, *TьrT, *TъlT, *TьlT.

Альфа-сочетания:

В диалектах, которые в дальнейшем легли в основу южнославянских, а также чешского и словацкого языков, образовались так называем неполногласные сочетания, путём метатезы элементов, составлявших дифтонгическое сочетание, и удлинение гласного:

Образец:

*TorT → TraT — *borda → ст.-слав. брада, сербохорв. брада, сравнить с немецким Bart (“борода”);

*TerT → TrěT — *bergъ → ст.-слав. брѣг, сербохорв. брег, сравнить с немецким Berg (“гора”);

*TolT → TlaT — *golva → ст.-слав. глава, сербохорв. глава, сравнить с литовским galva;

*TelT → TlěT — *melko → ст.-слав. млѣко, сербохорв. млеко, сравнить с немецким Milch (“молоко”).

В современных лехитских языках — польском, верхнелужицком и нижнелужицком — на месте сочетания типа TORT возникли сочетания типа TROT:

Образец:

*TorT → TroT — *borda → польск. broda;

*TerT → TreT — *bergъ → польск. brzeg;

*TolT → TloT — *golva → польск. głowa;

*TelT → TleT — *melko → польск. mleko.

В восточнославянской языковой зоне после плавного представлен гласный, сходный по тембру с тем, который предшествует плавному, то есть здесь наблюдается так называемое полногласие:

Образец:

*TorT → ToroT — *borda → укр. борода, русск. борода, белор. барада;

*TerT → TereT — *bergъ → укр. берег, русск. берег, белор. бераг;

*TolT → ToloT — *golva → укр. голова, русск. голова, белор. галава;

Отдельное обсуждение требуют сочетания типа *TelT. В исторической русистике принято считать, что превратившись в закономерные неполногласные сочетания типа TlěT в южнославянских диалектах, эти сочетания в восточнославянских диалектах регулярно изменялись в сочетания типа ToloT, поскольку согласный [l] у восточных славян был веляризованным звуком и переводил гласный из переднего ряда в задний ряд:

Образец:

*melko → др.-русск. молоко, сравнить с ст.-слав. млѣко;

*pelnъ → др.-русск. полон, сравнить с ст.-слав. плѣнъ;

*velkǫ → др.-русск. волокѹ, сравнить с ст.-слав. влѣкѫ;

*dolto → др.-русск. долото, сравнить с сербохорв. длето.

Разновидность сочетания ToloT в древнерусском языке были полногласные сочетания с -elo-, где гласный «е» находился после шипящих согласных, появившихся по I палатализации задненёбных:

Образец:

*xelmъ → *šelmъ → др.-русск. шєломъ, сравнить с ст.-слав. шлѣмъ;

*gelbъ → *želbъ → др.-русск. жєлобъ, сравнить с сербохорв. жлеб.

Вита-сочетания:

Если начальные дифтонгические сочетания (*or, *ol перед гласным) находились под интонацией акута ◌́, то во всех славянских диалектах произошла метатеза и удлинение: *orT → raT, *olT → laT:

Образец:

*ormę/*ormo → др.-русск. рамѧ, рамо, укр. рамя, чешск. rámě, словенск. ráma;

*olkomъ → русск. лакомый, чешск. lakomý, словенск. lakom.

Если сочетания *orT, *olT под интонацией нового акута ◌̃ или циркумфлекса ◌̏, метатеза происходила во всех славянских диалектах, а удлинение — только в южнославянских (*orT → raT, *olT → laT), тогда как в восточнославянских и западнославянских (*orT → roT, *olT → loT):

Образец:

*orbota → русск. диал. робота, чешск. robota, но словенск. rabộta.

*oldi → русск. лодка, чешск. loď, lodi, но словенск. ladja.

Гамма-сочетания:

В восточнославянских диалектах сочетания *TъrT, *TьrT, *TъlT, судя по современным рефлексам и древнерусской орфографической передаче остались без изменения, то есть оказались противоречащими тенденции восходящей звучности: търгъ, вьрхъ, пълкъ, жьлтъ и т.д. Что касается сочетания *TьlT, то в восточной области он преобразовывался в *TъlT ввиду того, что согласный l был веляризованным звуком и переводил передний гласный в заднюю зону образования. Таким образом совпали этимологические сочетания: *pъlkъ → др.-русск. пълкъ, но *vьlkъ → др.-русск. вълкъ.

В южнославянских диалектах, а также в диалектах лёгших в основу чешского и словацкого языков закрытость слога в сочетаниях типа *TЪRT преодолевалась следующим образом: плавные стали слоговыми, а редуцированные исчезли:

Образец:

*pьrstъ → сербохорв. pȑst, чешск., словацк. prst (“перст”);

*tъrgъ → сербохорв. tȑg, чешск., словацк. trh (“торг”);

*sъlnьce → словацк. slnce (“солнце”);

*vьlkъ → чешск., словацк. vlk (“волк”).

В лехитской подгруппе западнославянских языков рефлексы сочетаний типа *TЪRT разнообразны: перед плавными или после плавного представлены различные гласные, качество которых обусловлено артикуляционной характеристикой окружающих согласных:

Образец:

*vьrxъ → польск. wierzch;

*mьrtvъ → польск. martwy;

*tъrgъ → польск. targ;

*sъlnьce → польск. słońce.

II переходное смягчение задненёбных согласных (II палатализация)

После монофтонгизации дифтонга *oi̯, который в различных положениях в слове превращался в *ě или в *i, вновь образовавшиеся гласные переднего ряда в некоторых корнях и определённых грамматических формах на стыке основы и флексии попали в позицию после задненёбных согласных.

Образец:

*koi̯na → *kěna.

В этот период продолжала действовать тенденция к слоговому сингармонизму, которая в свою очередь привела к I палатализации. Однако теперь задненёбные согласные не могли, подвергшись переходному смягчению, позиционно перейти в шипящие, поскольку шипящие уже давно фонологизировались, и поэтому осуществлялось смягчение другого рода — задненёбные согласные изменились в мягкие (палатальные) свистящие: *k, *g, *x → *c, *ʣ, *s' (š).

Образец:

*koi̯na → *kěna → *cěna → ... (“цена”);

*drou̯goi̯ → *drugi → *druʣi → *druzi → ... (др. русск. дрѹзи).

С течением времени аффриката *ʣ утратила свой взрывной элемент и превратилась в *z.

В большинстве диалектов, лёгших в основу восточнославянских языков, а также во всех диалектах, ставших базой для формирования южнославянских языков, осуществлению II палатализации не препятствовал звук *v, стоявший непосредственно после задненёбного и перед гласным переднего ряда дифтонгического происхождения.

Образец:

*kvoi̯tъ → *květъ → *cvětъ → ... (др. русск. цвѣтъ “цветок”).

В диалектах, лёгших в основу западнославянских языков, II палатализация в сочетании с *v не осуществлялась — чешск. květ, польск. kwiat.

В одном из восточнославянских диалектов — новгородско-псковском — II палатализация не прошла.

Образец:

А замъке кѣле а двьри кѣлѣ, (“а замок цел и двери целы”).

III переходное смягчение задненёбных согласных (III палатализация, прогрессивная)

III палатализация дала те же результаты, что и II-я. В отличии от II палатализации, которая носила регрессивный характер, осуществлялась под воздействием последующих гласных, III палатализация заключалась в изменении задненёбных согласных в мягкие (палатальные) свитящие под воздействием предшествующих звуков. В результате III прогрессивной палатализации появились мягкие свистящие в таких, например, словах, как овьца, отьць, ѹчєница, кънѧзь, вьсь, мьрцати.

Утрата носовых гласных

При исчезновении носовых гласных происходила просто утрата ринезма, то есть носового характера произношения, тогда как ротовая артикуляция сохранялась.

В древнерусском в первой половине X века *ę перешло в a, а *ǫ в у;

В чешском и словацком во второй половине X века *ę перешло в ä (в словацком сохранилось после губных, в чешском в зависимости от условий позднее дало a, e или i), а *ǫ в u;

В верхнелужицком *ę перешло в ä, а затем перед твёрдым согласным в a, а перед мягким в e, а *ǫ в u;

В нижнелужицком *ę перешло в ě под ударением и в e в безударном слоге, а *ǫ в u;

В словенском языке уже в X веке *ę перешло в e, а *ǫ в o;

В сербохорватском языке *ę перешло в e, а *ǫ в u;

В болгарском языке в XII—XIV вв. *ę перешло в e, а *ǫ в ъ;

В македонском языке *ę перешло в e, а *ǫ в а; *ę перешло в а при йотации;

В польском, словинском, кашубском и вымершем полабском языках изменение ę → ǫ перед твёрдыми переднеязычными согласными (d, t, z, s, n, r, ł) в IX—X веках происходило как часть более общего фонетического процесса, называемого «лехитской перегласовкой».

Образец:

*pętь → рус. пять, укр. п'ять, белор. пяць; болг. пет, макед. пет, сербохорв. pȇt, словен. pẹ̑t; чеш. pět, кашубск. piãc, полабск. pąt, польск. pięć, словак. päť, н.-луж. pěś, в.-луж. pjeć;

*(j)ęzykъ → рус. язык, укр. язик, белор. язык; болг. език, макед. јазик, сербохорв. jèzik, словен. jézik; чеш. jazyk, кашубск. jãzëk, полабск. jǫzĕk, польск. język, словак. jazyk, н.-луж. jězyk, в.-луж. jazyk;

*rǫka → рус. рука, укр. рука, белор. рука; болг. ръка, макед. рака, сербохорв. rúka, словен. róka; чеш. ruka, кашубск. rãka, полабск. rǫkă, польск. ręka, словак. ruka, словин. rą̃kă, н.-луж. ruka, в.-луж. ruka.

Падение редуцированных

В западной части ареала славянских языков звучание редуцированных сблизилось и там они прояснились одинаково: как a в западных южнославянских языках, и как e в западнославянских (кроме некоторых исключений в словацком и верхнелужицком). Однако в польском языке *ь вдобавок вызвал смягчение предшествующего согласного.

В другой части южнославянских диалектов ь совпал с е, а ъ дал звук, близкий к ѫ, но без назализации. Впоследствии ѫ также утратил носовое звучание и совпал с этим рефлексом, в современном болгарском письме обозначаемым как ъ. В македонском языке ъ перешёл в о.

В восточнославянских языках ъ и ь дали соответственно о и е, причём в украинском языке эти новые звуки, в отличие от «старых» о и е, как правило не перешли в і в закрытых слогах. Кроме того, «новые» е, о в ряде случаев повлекли за собой т. н. второе полногласие: рус. верёвка < др.-русск. вьрвъка.

Образец:

*sъnъ → рус. сон, укр. сон, белор. сон; болг. сън, макед. сон, сербохорв. sȁn, словен. sǝ̀n; чеш. sen, польск. sen, словак. sen, н.-луж. són, в.-луж. soń;

*tьmьnъ → рус. тёмный, укр. темний, белор. цёмны; болг. тъ́мен, макед. темен, сербохорв. támān, словен. tǝ̀mǝn; чеш. temný, польск. ciemny, словак. temný, н.-луж. ćěmny, в.-луж. śamny.

Эволюция звукового содержания буквы Ѣ

В русском языке ѣ по звучанию совпал с е, однако, в отличие от е, под ударением очень редко переходил в ё, хлеб;

В украинском — с i, хліб;

В болгарском — c я, хляб или е, хлебен;

В сербскохорватском — по-разному, в зависимости от диалекта, что отражается и на письме (хлеб — хљеб — хлиб; первый вариант является основным в Сербии, второй — в Хорватии и Черногории, третий не считается литературным).

В польском ять переходит в a перед t, d, n, s, z, ł, r и в e во всех остальных случаях (также происходит смягчение предшествующего согласного): biały : bielić, wiara : wierzyć, źrebię, brzeg, miesiąc, las : leśny, lato : letni, świeca.

Балто-славянский диалектный континуум:

Керамические сосуды, предположительно, древних славян:

*kotьlъ (котёл) и *skovorda (сковорода), предположительно, древних славян: