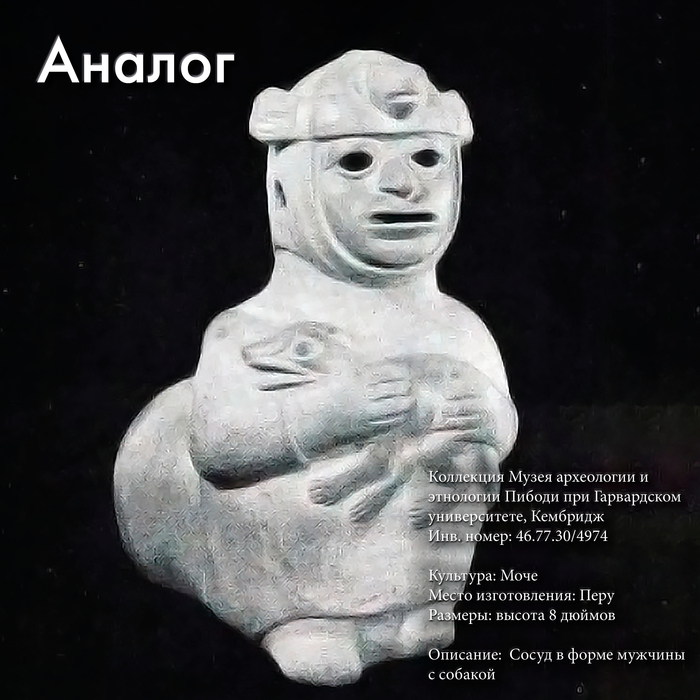

Посидим на дорожку: Ритуалы ацтекских торговцев

Изобилие товаров, представленных на рынке Теночтитлана (см. Чем рынок великого Теночтитлана шокировал европейцев) было в том числе и результатом трудной и опасной работы ацтекских торговцев – весьма уважаемой и привилегированной прослойки населения империи. Привилегии не являлись чем-то само собой разумеющимся. Скорее они были некой компенсацией за чрезвычайную опасность, которой подвергали себя торговцы во время дальних экспедиций, предпринимавшихся не только с целью получить коммерческую выгоду, но и по приказам правителя.

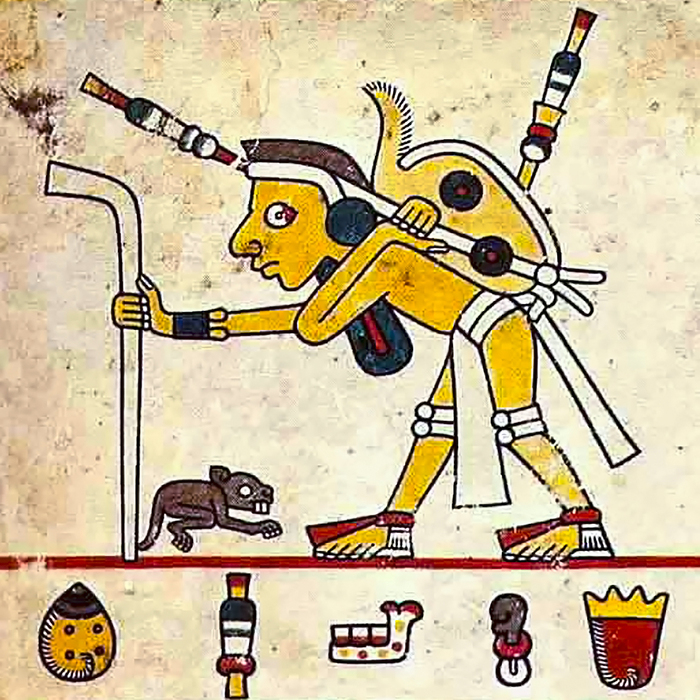

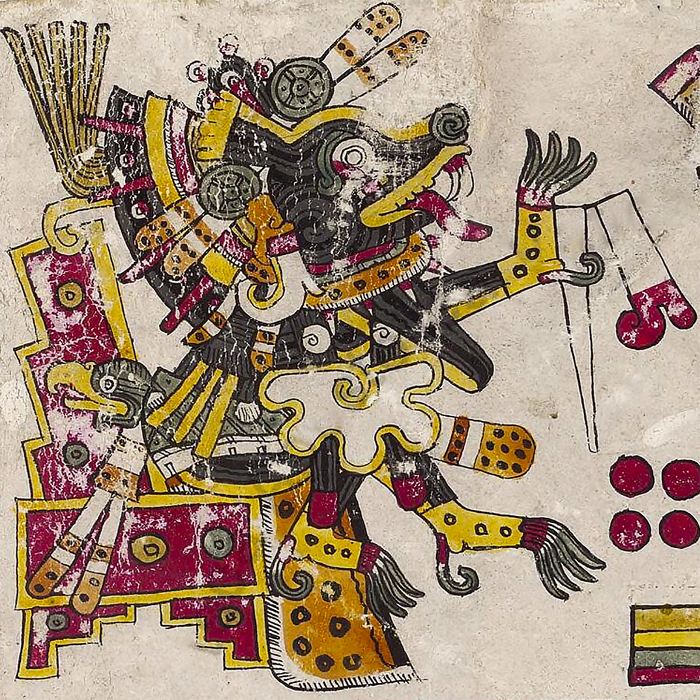

Иллюстрация: Торговец. Фрагмент кодекса Фейервари-Майера. Ацтеки. Коллекция World Museum, Ливерпуль.

Конечно, торговцы, или почтеки, пытались по возможности снизить риски, путешествуя, например, в больших группах, когда это было возможно. В то же время в некоторых случаях этого было недостаточно, да и не всегда набиралась группа – иногда торговцы путешествовали в одиночку. Именно поэтому почтеки старались заручиться благоволением богов, проводя различные церемонии и ритуалы.

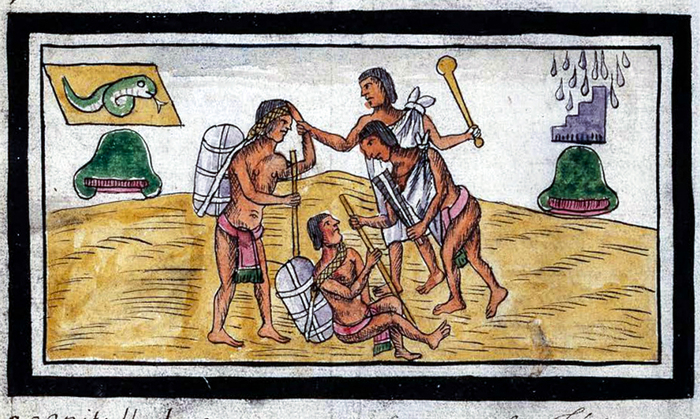

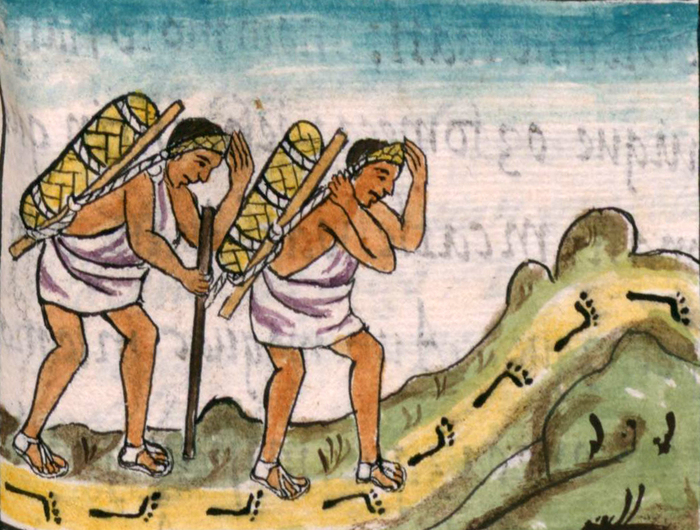

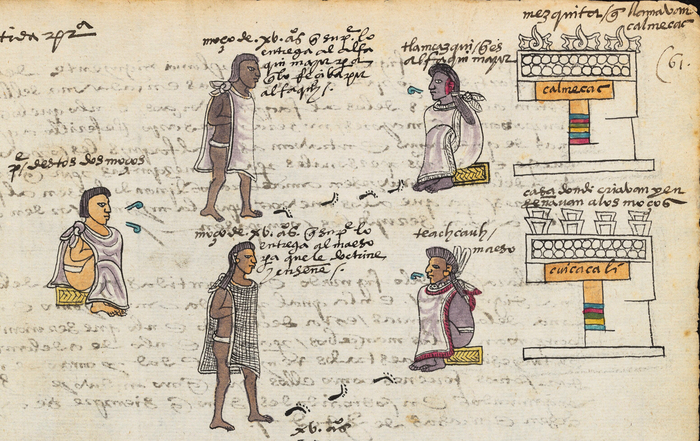

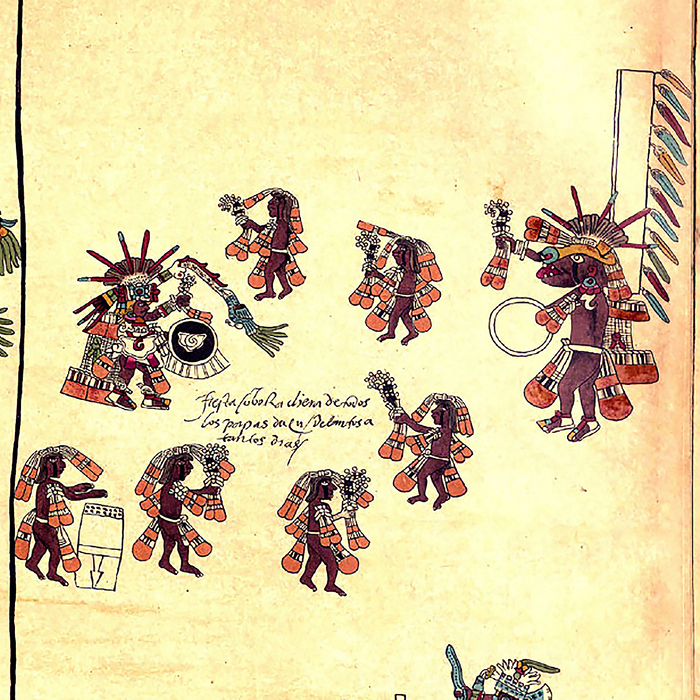

Иллюстрация: Нападение на торговцев. Historia de las Indias de Nueva España y islas de Tierra Firme. Diego Durán, 1588.

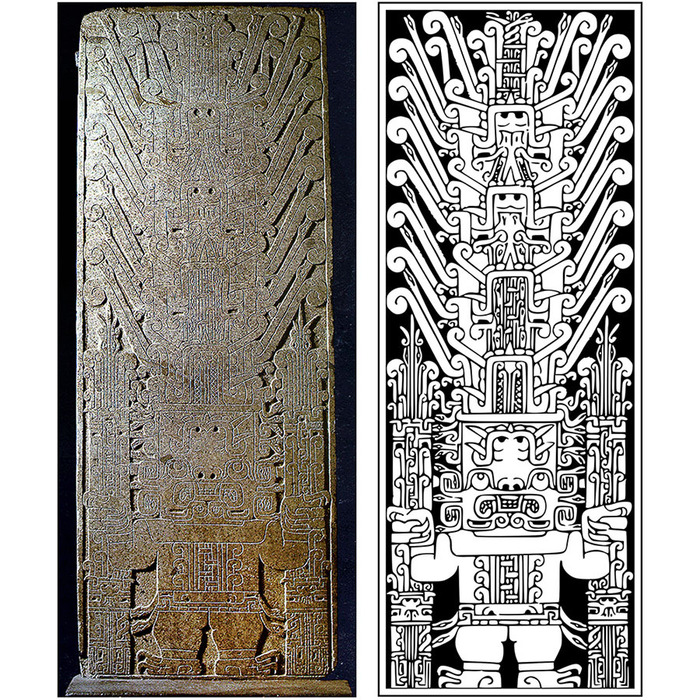

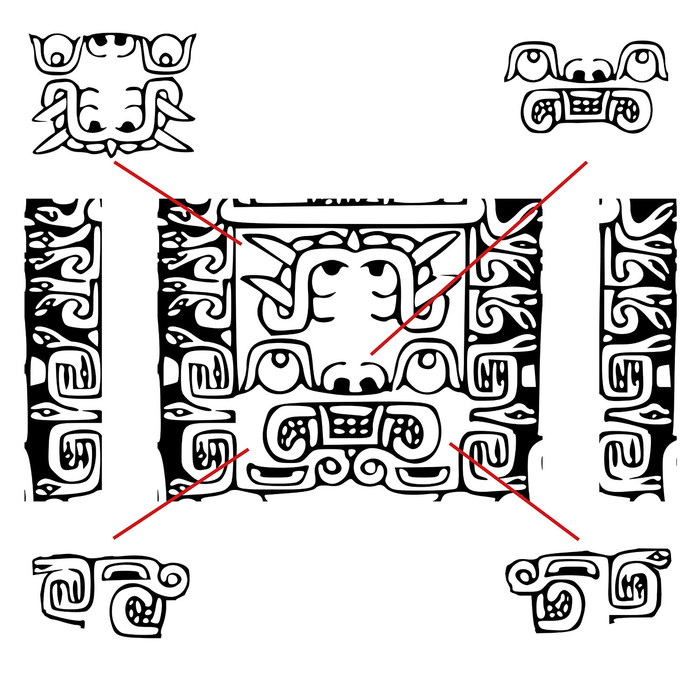

Как и любая другая деятельность, торговля входила в сферу влияния одного из божеств. Так, богом почтеков можно называть Якатекутли, чье имя можно перевести как «Владыка с орлиным носом» либо как «Владыка, указывающий путь». Однако большинство ритуалов, проводимых торговцами, было адресовано вовсе не ему, а скорее Богу огня или Богу дорог.

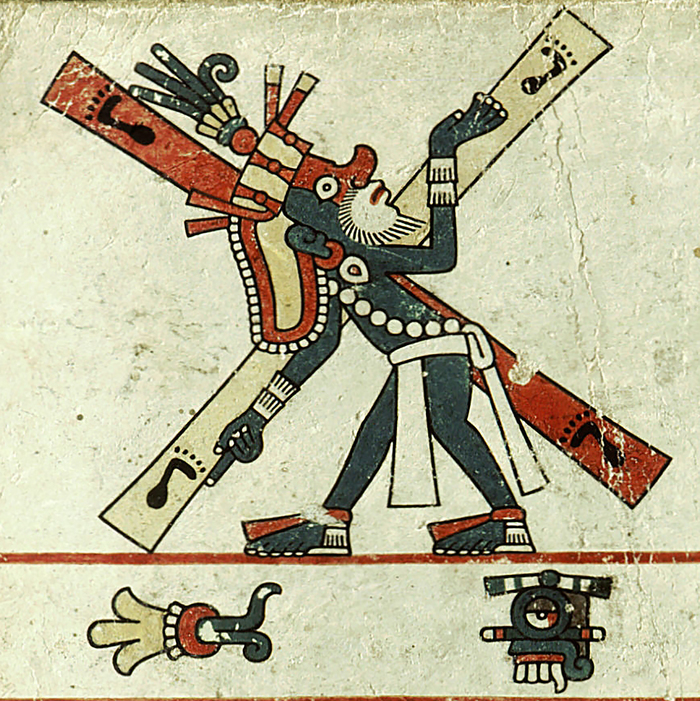

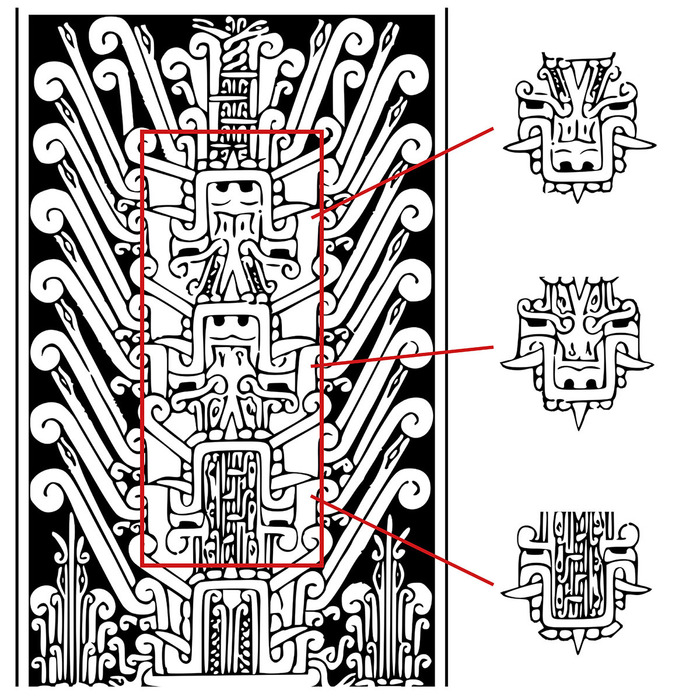

Иллюстрация: Якатекутли (?). Фрагмент кодекса Фейервари-Майера. Ацтеки. Коллекция World Museum, Ливерпуль.

В первую очередь почтеки старались выбрать благоприятную дату для начала путешествия. Одной из таких дат считался день «1 Змея». За день до выхода торговец коротко стриг волосы и тщательно мылся, т.к. вплоть до прибытия обратно ему воспрещалось омывать что-либо кроме рук, лица и шеи. Определенные ограничения в этом плане накладывались и на семью почтека. Несмотря на то, что им разрешалось ополаскивать руки и голову, мыться чаще чем раз в восемьдесят дней запрещалось. Считалось, что если соблюдать эти правила, то боги будут милостивы к странствующему родственнику.

В полночь они вырезали из бумаги флаги для бога огня Шиутекутли. Их крепили к палкам, окрашенным киноварью. На бумаге жидкой резиной рисовали лицо бога. Также делали флаги, адресованные Тлалтекутли – богине земли. Их тоже украшали каплями жидкой резины. Эти флаги затем предписывалось носить на груди. Не забывали и про Иятекутли. Флагами, предназначенными для бога торговцев, покрывали бамбуковые палки, которые почтеки носили с собой. Флаги для защитников торговцев, богов дорог Закатцонтли и Тлакоцонтли покрывали каплями резины и узорами в виде бабочек.

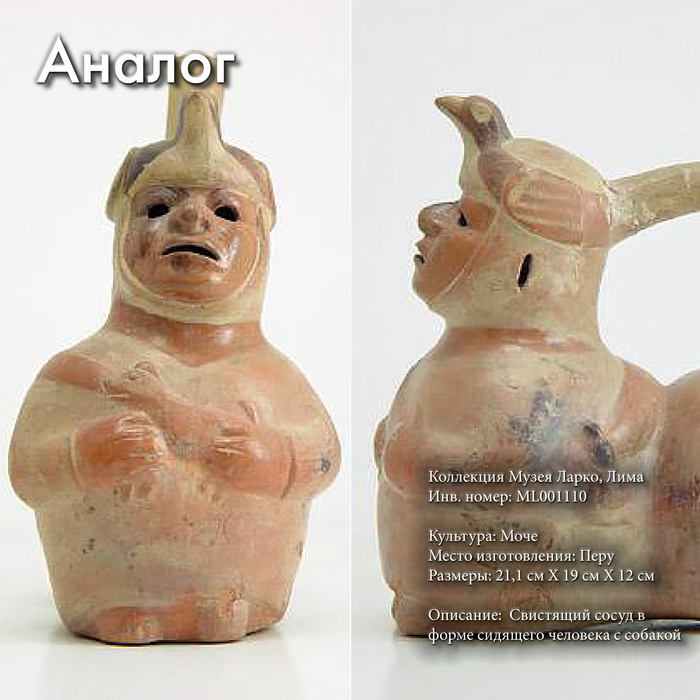

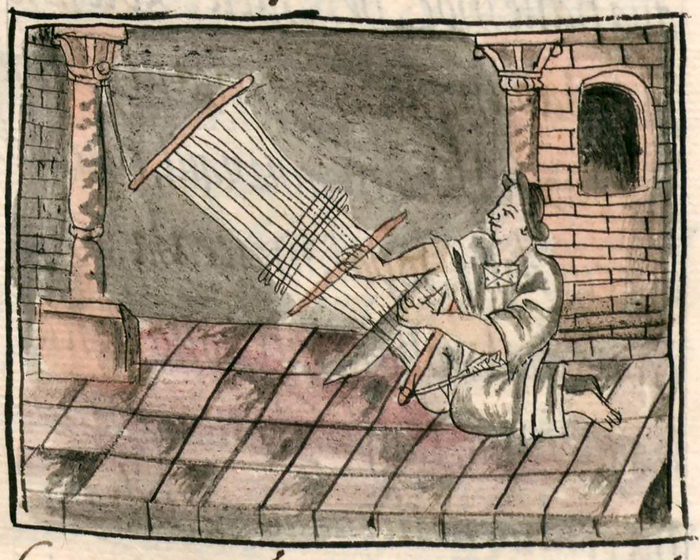

Иллюстрация: Шиутекутли. Коллекция The British museum.

После того как все было готово, бумажные флаги Шиутекутли помещали перед огнем, а остальные раскладывали в определенном порядке во дворе дома. Купцы, став перед огнем, приносили в жертву несколько перепелов, обезглавливая их. Позже почтеки подносили богам собственную кровь, прокалывая уши и язык. Произнося магические заклинания, кровью четыре раза окропляли очаг, а затем и бумажные флаги.

Финальная часть ритуала была связана с предзнаменованием, являлась своего рода гаданием. Сопровождая все действия магическими заклинаниями, флаги бога Шиутекутли помещали в жаровню: если они горели ясным пламенем, то экспедиция будет успешной и сулит прибыль торговцам. В противном случае, на пути почтеков ждут неприятности и беды.

Ночной ритуал заканчивался сожжением во дворе всех оставшихся флагов, кроме тех, что были посвящены Иятекутли. Пепел разведенного костра затем аккуратно закапывали там же во дворе.

Иллюстрация: Диего Ривера. El cacao, 1951. National Palace, Mexico City.

На рассвете, перед тем, как отправиться в путь, полагалось организовать трапезу, на которую приглашали уважаемых людей, в т.ч. старых торговцев, которые уже не путешествовали в силу своего преклонного возраста, друзей и родственников. Естественно, количество и статус приглашенных, а также разнообразие и качество еды и питья на столе зависело от достатка приглашающих. После омовения рук все приступали к приему пищи, завершающейся очередным омовением. Затем все курили трубки и пили какао. Организатор приветствовал гостей и рассказывал о своих планах: о маршруте, местах, которые собирался посетить и т.д. Старые торговцы отвечали пожеланиями успеха. Кроме того, они давали советы, исходя из свои знаний и планируемом мероприятии, и выражали восхищение смелостью торговцев, отправляющихся в путь, подбадривали их упоминаниями о славе, которую заслужили их предки.

После завершения трапезы начинался сбор в дорогу товаров и провизии. Если торговцы отправлялись по водному маршруту, то тюки грузили в каноэ. Затем лидер экспедиции обращался к присутствующим со словами благодарности за советы и напутствия и просил позаботиться о женах и детях участников торгового предприятия.

Во дворе снова разжигали костер, рядом с которым помещали сосуд с копалом (смола копалового дерева, использовавшаяся индейцами как благовоние-подношение богам). Каждый из уезжающих торговцев проходил мимо костра, бросая в него немного копала и сразу отправляясь к каноэ. Прощаний больше не было. Оглядываться назад или говорить что-либо воспрещалось. Все это могло навлечь на путников беду и считалось ужасным предзнаменованием.

В путь выдвигались обычно с наступлением темноты. Всю дорогу каждый из торговцев нес в руке палку-посох – ту самую, которую ранее, во время ночных ритуалов, оборачивали бумажными флагами бога Иятекутли. Когда приходилось останавливаться на ночлег, из посохов формировали связку, объединяя божественные силы, вложенные в них, призывая таким образом оберегающего лагерь бога. Ему, а также богам дорог Закатцонтли и Тлакоцонтли подносили бумагу, окропленную каплями жидкой резины и собственной крови. Ритуал с подношением крови необходимо было проводить еще дважды за ночь, что вынуждало как минимум одного из путников бодрствовать.

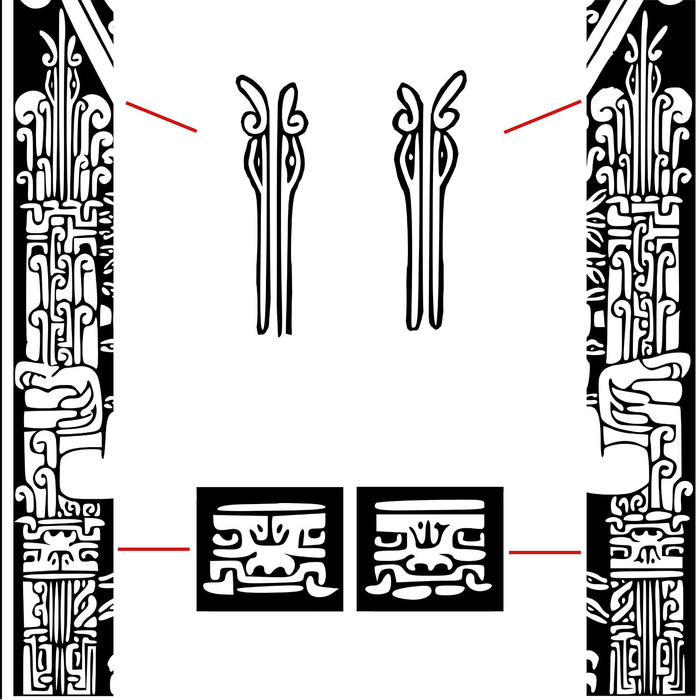

Иллюстрация: Посох торговца. Фрагмент кодекса Фейервари-Майера. Ацтеки. Коллекция World Museum, Ливерпуль.

Для того чтобы войти в родной город при возвращении домой, снова необходимо было определить по ритуальному календарю (см. Тональпоуалли - ритуальный календарь ацтеков) благоприятную дату. Такими датами считались, например, «1 Дом» или «7 Дом». Входили в город также, как и выходили из него – с наступлением темноты. Первым делом прибывшие направлялись в дом главного торговца либо того, кто отправил их в путь. Там они объявляли о благополучном прибытии и приглашали к себе на следующий день отведать какао. Этой же ночью снова вырезали из бумаги флаги и подносили их уже описанным ранее способом, но уже как благодарность за защиту.

Праздновали прибытие уже на следующий день. Пир в целом напоминал трапезу перед отправлением, но был более пышным. Снова осуществлялись подношения богам огня и торговли, выражалась благодарность за защиту от напастей и бед.

О том, почему торговцы заходили и выходили из городов ночью, чем было обусловлено их привилегированное положение, почему их часто изображали в виде мышей и даже называли мышами, а также о том, что случалось, если почтека умрет в пути, читайте в наших будущих публикациях.

© A-Gallery | Древнее искусство. Археология. Антиквариат

Источник: https://a-gallery.ru/tpost/88jh88z5l1-posidim-na-dorozhku-rituali-atstekskih-t

Если у Вас есть вопросы про жизнь, обычаи и религию индейцев Южной и Мезоамерики, задавайте их в комментариях. Мы постараемся ответить, либо посвятим Вашему вопросу одну из будущих публикаций.