12345spat

Завеса нетерпимости Дмитрий Косырев — о подноготной антиникотиновой кампании

«Борьба с курением» без розовых романтических очков, рассказ о том, что тщательно скрывают непримиримые борцы за чужое здоровье: запреты на курение не снижают общий уровень заболеваемости в обществе - но только перераспределяют деньги в пользу гигантов фармацевтики. Которые, по странному стечению обстоятельств, сами и заказывают методологически некорректные, а часто и прямо антинаучные исследования.

Но самое отвратительное то, что в этой битве за кошельки (и ни за что больше) в ход пущен аппарат государственного насилия. Ни к чему хорошему это не приведет. (с) Илья Вайцман

Антитабачные инициативы шкалят: на прошлой неделе, например, возник слух о тотальном запрете на курение на московских улицах. Его опровергли — "пока таких планов нет", но это "пока" смущает. Между тем о главном — как и зачем была инспирирована антитабачная борьба — и вовсе не вспоминают. А стоило бы...

Дмитрий Косырев

В нашем сложном мире каждый человек должен разбираться в том, кто, как и зачем поставляет ему информацию, если не хочет оказаться дураком. И поэтому человек должен знать, что в споре есть и другая сторона. В разгорающемся все сильнее "табачном" споре в том числе. Представим же эту другую сторону. Перед вами отрывки из книги, которая скоро выйдет в "Издательстве Жигульского". Здесь много ссылок на первоисточники. Ссылки выглядят некрасиво (в бумажном варианте по крайней мере) — много иностранных букв и знаков. Но тут уж, извините, не тот случай, чтобы не давать ссылок. Тут все серьезно. Да, собственно, в ссылках наиболее интересное. А самое "вкусное" — здесь, в "Огоньке".

Пассивное курение

Курящие — "отравители окружающих", пассивное курение (когда некурящие вдыхают наш дым) чуть ли не страшнее активного. Хорошо, а профессора Филиппа Ивена из Франции вы не знаете? Это была нашумевшая история, с его прощальным — перед пенсией — интервью еще от 2010 года. Цитирую по английскому варианту, в ссылке (https://cfrankdavis.wordpress.com/2010/06/06/the-death-of-sc...) есть переход на французский:

— Что нам говорят исследования насчет пассивного курения?

— Их по этому вопросу около 100. Первый сюрприз: 40 процентов из них говорят о полной безвредности пассивного курения для здоровья. Остальные 60 процентов считают, например, что риск возникновения рака выше на 0,02 процента по оптимистичным и на 0,15 процента по пессимистичным прогнозам. Сравним с риском в 10-20 раз для активных курильщиков! Таким образом, вред от пассивного курения... или не существует, или экстремально мал.

А что за профессор? Всемирно известный пульмонолог (то есть специалист по легким), в момент интервью глава Института Некера. Кстати, его еще спросили: а что же вы молчали обо всем этом, пока не решили уйти на пенсию. И он ответил: как госслужащий, как декан крупнейшего медицинского учреждения во Франции, я бы дорого за это заплатил. Сегодня я свободный человек.

— Смысл запрета на курение в общественных местах в том, чтобы защитить некурящих. И это ни на чем не основано?

— Абсолютно ни на чем! Психоз начался с публикации доклада Международного агентства исследований рака, которое зависит от Всемирной организации здравоохранения. Его доклад, выпущенный в 2002 году, говорит, что он доказал: пассивное курение несет серьезные риски для здоровья. Но не дает доказательств. Где данные? Какой была методология их получения? Это все что угодно, только не научный подход. Доклад создавал атмосферу страха, который ни на чем не основывается.

— Почему антитабачным организациям потребовалось размахивать угрозой, которой нет?

— Кампании против курения и политика высоких цен на сигареты провалились, и им надо было найти новый способ снизить число курящих. Размахивая угрозой от пассивного курения, они нашли инструмент, который и вправду работает: социальное давление. Некурящие вполне искренне ощущают себя под угрозой, и они начали восставать против курящих. В результате пассивное курение стало вопросом общественного здоровья, открыв путь к... указам, запрещающим курение в общественных местах. Цель, может, и хороша, но я не думаю, что можно принимать законы, стоящие на лжи. И, что хуже, они не работают — с тех пор, как эти законы вошли в силу, продажи сигарет снова растут.

Конец цитаты.

В качестве послесловия: интересно, сколько в нашем медицинском сообществе людей, которые знают все, о чем выше сказано, но не могут заявить об этом официально, а то "дорого заплатят"?..

О легких курильщика

В блоге британского публициста Фрэнка Дэвиса появилась интересная публикация. В США, докладывает нам Дэвис, возникла такая история: оказывается, 13 процентов всех пересаженных в Америке легких (с 2005 по 2011 год) взяты от доноров, которые при жизни курили по 20 сигарет в день на протяжении лет этак 20 или даже 40 сигарет лет этак 10. Скандал? Да, но не тот, что вы думаете.

Дело в том, что трансплантологи давно знают, а в этот раз говорили об этом на конференции (http://vitals.nbcnews.com/_news/2013/01/28/16741714-lungs-fr...): нет никаких статистически подтвержденных фактов насчет того, что легкие курящего приживаются или служат хуже. По этому поводу было исследование и доклад доктора Шарвена Тагави, кардиохирурга из госпиталя университета Темпл в Филадельфии. А другой доктор — пульмонолог Рамсей Хашем из госпиталя Барнса в Сент-Луисе, как сообщают в СМИ, заявил с трибуны, что "у большинства курящих нет легочных заболеваний".

Дэвис не поленился и поднял подробные записи этой конференции (она была в январе 2014 года). И выкопал из них следующее: а дело-то не только в том, что "нет данных, что легкие курильщика хуже". Вместо этого, пишет он, есть другие данные: если вы получили легкие курильщика, то в течение первого года ваш шанс выжить равен 91 проценту. А вот если это легкие некурящего, то шанс ваш — 78 процентов. И только потом, через три года, если легкие прижились, то ваши шансы жить и дальше выравниваются, то есть статистически будет все равно, у вас легкие курившего или нет.

Цель, может, и хороша, но я не думаю, что можно принимать законы, стоящие на лжи. И, что хуже, они не работают — с тех пор, как эти законы вошли в силу, продажи сигарет снова растут

Медицинское лобби

Очень занятная получается картина. Примерно до конца 1990-х исследования почти единодушно говорили об одном, а дальше мы наблюдаем разворот или, точнее, хаос. Так что же произошло в конце 1990-х, после чего данные о вреде курения начали буквально падать градом и противоречить многому из прежних данных, да и тем данным, что продолжала выдавать настоящая медицинская наука одновременно с нашествием оплаченных докладов?

Начнем разговор на эту тему... с конца. Ну, с промежуточного конца, если можно так выразиться. Тут — потрясающая история, случившаяся всего-то в ноябре 2014 года. История, из которой все, в общем, ясно.

Итак, в США в ноябре заседал (https://cfrankdavis.wordpress.com/2014/11/08/anti-smoking-ex...) окружной суд Вашингтона. Который постановил убрать из списков материалов Food & Drug Administration (ведомство, занимающееся также и табаком) несколько докладов о вреде курения для курильщиков и окружающих и выбросить из состава советников FDA трех экспертов, причастных к составлению этих документов.

Вот полный текст решения: https://ecf.dcd.uscourts.gov/cgi-bin/show_public_doc?2011cv0...

Эксперты эти, как установил суд, состояли на содержании у фармацевтических компаний Glaxo и Pfizer, которые получают прямую денежную выгоду от того, что люди бросают курить: например, производят препараты, якобы помогающие людям бросить.

Подробности в студию: какие доклады, что таковые утверждали? Один доклад — от 1998 года, о никотиновой зависимости. Слышали когда-нибудь, что никотин вызывает зависимость хуже героина (хотя очевидные факты говорят о другом)? Вот. Нет больше этого доклада. Так и скажите тем, кто по невежеству все еще будет вешать вам на уши эту лапшу.

Так ведь еще есть доклад 2006-го о вреде пассивного курения. Тот самый доклад, который имеет отношение к известной конвенции ВОЗ, в общем, тот, из-за которого десяткам миллионов человек в мире запрещают курить по-человечески. Тот самый доклад, который — в противоречии со всеми существовавшими до того научными данными — прославился эффектной фразой: "Нет безопасных доз пассивного курения, и точка".

А нету больше этого доклада, и точка. И еще нескольких, от 2010 года насчет ментоловых сигарет и других.

Теперь — кто эти три эксперта и почему их дисквалифицировали. Давайте поименно и на английском: Jonathan Samet, Neal Benowitz и Jack Henningfield. Увидите где-нибудь в интернетах "табачные" материалы за их подписью, отнеситесь к ним соответственно. Потому что эти и несколько прочих персонажей, оказывается, около 30 лет получали гранты, премии и прочие деньги от двух корпораций, непосредственно и материально заинтересованных в том, чтобы ограничивали курение и "обращались к врачу, чтобы бросить курить".

И вот судья по имени Ричард Леон постановил, что экспертные выводы этой троицы положено считать "подозрительными" и "в худшем случае недоброкачественными" из-за давней связи "экспертов" с корпорациями Glaxo и Pfizer. А куда же Ричарду Леону было деваться? Есть выписки из банковских счетов. Получали деньги от материально заинтересованной в выводах доклада стороны? Получали. Факт есть факт.

В США их называют The Big Pharma ("большая фармацевтика"), в Англии — Tobacco Control (TC), то есть "антитабачные контролеры". Начнем с поименного их перечисления (наш источник (https://www.tctactics.org/index.php/Pharma) — британский сайт, чье название переводится как "тактика антитабачных сил").

Johnson & Johnson

GlaxoSmithKline

Pharmacia

ATP

Hoechst Marion Roussel

Novartis

Pfizer

Заметим, что в решение вашингтонского суда попали только две компании из этого списка. Что означает: еще множество "исследований" и "докладов" ждут своих судов. Краткий перевод пояснений к этому списку на сайте: "За последние два десятилетия фармацевтическая индустрия выделила сотни миллионов долларов организациям, которые лоббируют запреты на курение. Запреты на курение создают возможности для никотинозамещающей терапии...Один лишь рынок рецептурных препаратов, растущий на 16 процентов в год, должен достигнуть объема продаж в 4,6 млрд долларов к 2016 году". Война с курением превратилась в самостоятельный бизнес.

А поворотный год в этой войне — 1998-й. В этом году Айова и еще 45 штатов США выиграли иск к национальным производителям сигарет, достигнув соглашения, предусматривающего, среди прочих мер, выплату 206 млрд долларов в течение 25 лет в виде компенсации субъектам федерации за расходы на здравоохранение (Tobacco Master Settlement Agreement).

Суперсделка 1998 года запретила табачным компаниям финансировать медицинские исследования о курении. Однако такого запрета почему-то нет для антитабачного лобби, которое материально заинтересовано в выводах подобных исследований. Эти исследования финансируются напрямую или косвенно фармацевтическими гигантами, выпускающими никотиносодержащие заменители табака и иные препараты (см.: "Smoke, lie and nanny state" by Joe Jackson: https://en.wikipedia.org/wiki/Tobacco_Master_Settlement_Agre...). Вот откуда взялась "вторая наука" с результатами, противоречащими выводам "науки как таковой".

Убийство науки

Вообще-то эту очень длинную статью (http://www.americansmokersparty.com/Articles/TheScientificSc...) надо читать целиком, и людям, которые хорошо владеют английским, я бы посоветовал немедленно пройти к ней.

Для тех, кто английским не владеет: авторы статьи — Джонстон и Фитч — не медики. Они специализируются на статистике и приходят к выводу: единственная сфера, в которой раз за разом принимаются на веру результаты, полученные откровенно недоброкачественными методами,— та, где речь идет о вреде курения. Там научные факты, не отвечающие тезису "курить вредно", мало того что не принимаются, но тщательно скрываются. При этом госчиновники, ответственные за то, чтобы люди знали правду, эту правду всеми силами скрывают, говорят Джонстон и Фитч.

Что еще они говорят? Что примерно до рубежа 1980-х и 1990-х годов исследования о курении еще были наукой (плохой, хорошей, но наукой). А дальше начались всякие странности.

Пример того, что такое наука: в 1950 году два медика, Ричард Долл и Брэдфорд Хилл, пришли к выводам, что курение может быть связано с риском возникновения рака. Но их работу подверг сомнению самый уважаемый статистик XX века, сэр Рональд Фишер, который спросил: а как это у вас получается, что те, кто затягивается сигаретой, заболевает меньше, чем те, кто только балуется (а пункты насчет "затягивания" в анкетах почему-то были)? У Долла и Хилла так получалось. Тогда Долл и Хилл начали новое исследование, в котором в качестве подопытных участвовали 40 тысяч британцев, в основном медиков. Вопрос о затяжках оставался. Результат тот же.

В 1968 году было и другое исследование, среди 1400 британских госслужащих, часть которых как раз бросала курить (и получила в этом от исследователей медицинскую поддержку). А прочие курить продолжали. Оно получило название "исследование Уайтхолла". Тянулось 20 лет! Людей наблюдали по всем возможным параметрам. Исследование показало: разницы в здоровье по множеству показателей, в том числе по длительности жизни, между двумя группами нет. Ну, за небольшим исключением: в той группе, которая бросила курить, оказалась ... чуть выше заболеваемость некоторыми видами рака.

Любимый мною английский блогер Фрэнк Дэвис дополнил историю от 1950 года (его блог: https://cfrankdavis.wordpress.com/). Он нашел в научных трудах уже известного нам знаменитого статистика сэра Рональда Фишера важные детали, касающиеся того самого знаменитого исследования лондонских больниц от упомянутого года. Оно утверждало, что 99 процентов больных раком легкого были курильщиками. Но сэр Рональд призывает обратить внимание на мелкий шрифт. Дело в том, что исследование проводилось только среди курящих (затягивавшихся и не очень). Ну, точнее, 98 процентов участников такового курили. Прочих не исследовали. Вот так рождаются эффектные фальшивки...

В США, где первым серьезным запретам на курение уже около 20 лет, общий результат таковых — ноль. Никаких уменьшившихся расходов больниц, никакого улучшения здоровья нации, никакого роста продолжительности жизни

Спросите у датчан

Что говорят наши оппоненты, когда начинаешь с ними дискуссию? Они с ехидной усмешкой спрашивают: "Так это что, курить полезно для здоровья, что ли?" Классический ответ — вредно запрещать курить. И как раз для здоровья.

И вот новые тому доказательства. Есть такая страна — Дания, где живет еще один интересный человек, очень тщательно лопатящий статистику в громадных объемах и прочие данные на интересующую нас тему. Это блогер, скрывающийся за кличкой Klaus K, на самом деле он врач, обнаружил я его на сайте (https://smokersclubinc.com/news-a-study-delayed/?file=articl...). (Дальнейшие ссылки будут на гугловский английский перевод его работ, что, конечно, лучше, чем пытаться читать по-датски, но иногда смешит.)

Пишет Клаус о том, что после введения Данией ограничений на курение результатом оказалось резкое ухудшение здоровья нации в целом по множеству показателей. И это просто факт, потому что опирается Клаус на национальную статистику, по части которой датчане очень аккуратны. Статистику между 2007 и 2012 годом.

График (http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&...), который автор приводит, не оставляет поля для сомнений: очевиден скачок кривых резко вверх именно после 2007-го. Число госпитализаций выросло за указанное время на 13 процентов. Туда входит и статистика женщин, принятых в больницы для родов? Но рождаемость в Дании сокращается неуклонно. Росло число госпитализаций и раньше? Да, но после 2007-го темпы роста подскочили вдвое.

Органы здравоохранения заявляли датчанам, что после запретов на курение число инфарктов сразу и резко снизится. Все получилось наоборот. Все кардиоваскулярные заболевания: СНИЗИЛИСЬ на 3 процента между 2000-ми 2006-м и ВЫРОСЛИ на 7 процентов между 2006-м и 2012-м. Да и вообще, после запретов увеличилась заболеваемость именно теми болезнями, которые антитабачники именуют "вызванными курением" или, более осторожно, "связанными с курением". Астма, прочие легочные заболевания — рост на 12 процентов между 2000-м и 2006-м и на 20 процентов между 2006-м и 2012-м. Пневмонии: с 2000 по 2006 год рост на 25 процентов, с 2006 по 2012 год — на 38 процентов.

Выросло и число простых (без госпитализации) обращений к врачу. Иначе говоря, нацию попросту невротизировали до истерики, результат в виде прямого удара по здоровью налицо. И если бы еще речь шла о первых двух-трех годах после введения табачных запретов. Так ведь нет, тенденция продолжается.

Клаус не очень добрый человек. Он, напомнив о том, какое лобби стоит за табачными запретами — медицинское, и особенно фармацевтическое, высказывает нехорошие мысли. А именно, что, может быть, того они и добивались, чтобы запуганные люди бегали по врачам и оказывались в больницах в больших, чем раньше, количествах. Ведь рост госпитализаций и посещений врача означает рост потребления лекарств и доходов медицинской отрасли... Ну бывают же такие подозрительные блогеры!

А вот сейчас — сокровище. Настоящее сокровище. Читать последующие пару абзацев надо бы стоя и с песней. Потому что ладно датчане — народ специфический (и это правда). Но наш друг Клаус начал разбираться в статистике (http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&...) о национальном здоровье и дальше, и получился контрольный выстрел в голову. Причем очень громкий. Речь о США, откуда пошла антитабачная кампания и где потребление табака, в отличие от прочих "запрещающих" стран, хоть и медленнее, чем раньше, но вроде как снижается.

И вот что выяснилось. В США, где первым серьезным запретам на курение уже около 20 лет, общий результат таковых — ноль. Никаких уменьшившихся расходов больниц, никакого улучшения здоровья нации, никакого роста продолжительности жизни. Хорошо хоть не ухудшение, как в Дании (или, кстати, в Шотландии)... Хотя ухудшение в США тоже есть. Астма, которая, как нам говорили, тоже связана с курением, выросла, точно как в Дании.

Ссылки (http://www.nber.org/papers/w14790.pdf) в данном случае идут на доклад, проводившийся несколькими университетами для Национального бюро экономических исследований Конгресса. Был поднят весь объем национальной статистики. Но попробуйте найти этот доклад в информационном поле, привычном для антитабачных активистов. Молчат, не цитируют...

Классика

Это всего лишь статья (http://www.economist.com/node/455923) в лондонском "Экономисте" за декабрь 1997 года. Но очень хорошая. Даже хочется перевести ее целиком, но слишком велика. Она об антитабачных активистах как явлении. Это и есть самое страшное. Начинается статья в "Экономисте" с того самого, главного и основного: "Табак, строго говоря, вовсе не общественная проблема, а вот растущее антитабачное движение быстро становится таковой". Антитабачный крестовый поход грозит превратиться в кампанию нетерпимости, пишет журнал, антитабачные активисты пытаются выдвинуть аргументы, которые должны "затащить курение в ту область, где требуется вмешательство власти". И добавляет: ни один из этих аргументов не выглядит убедительным.

Почему нам это должно быть интересно: потому что мы, в России, все еще находимся в счастливом 1997 году, когда можно называть антитабачных активистов теми, кто они есть: грантоедами американского медицинского лобби, экстремистами и т.д. Ну или людьми, которые сами не знают, на кого работают. В той же Великобритании, повторим, я представить не могу, чтобы сегодня появилась вот такая статья в журнале уровня "Экономиста".

Почему нет? Потому что медицинское лобби использовало особенности прецедентного права. Они вообще всю свою деятельность построили на решениях окружных судов в том или ином глухом углу. И таким образом ограничили право человека на получение информации, право слова и многие другие права. У них там о чем угодно можно говорить, что думаешь, только не о курении. Интеллект, наука и факты побеждены злобной истерикой.

Психиатр из Королевского центра умственного здоровья Оттавы, Доминик Бурже, давала — видимо, в 2014-м — показания на очередном антитабачном процессе в качестве эксперта. Заявила, что как медик сомневается, можно ли считать никотин веществом, вызывающим зависимость. И получила повестку в другой суд, от Ассоциации в защиту прав некурящих, за то, что "минимизировала серьезность, если не отрицала существование, табачной зависимости"...

Коммунальный грабеж в особо крупных размерах: где оседают платежи населения

Моя давняя знакомая — из тех, кого обычно называют «успешными», — любила щегольнуть роскошью. Она неплохо зарабатывала, возглавляя крупное ТСЖ в новостройке. Другими словами, она осуществляла банальное посредничество между собственниками квартир и поставщиками коммунальных услуг.

Уж не знаю, как ей удавалось справляться с обязанностями председателя, но жила она на широкую ногу: несколько элитных автокаров, джипчик для рабочих поездок по городу, всю зиму проводила на разных сейшелах и мальдивах, выкладывая селфи с экзотических островов на зависть менее удачливым товаркам.

Беда пришла нежданно и совсем негаданно! Оказывается, компания накопила огромные долги перед энергетиками и другими монополистами. То есть полученные от горожан коммунальные платежи не перечислялись по назначению, а использовались… в личных целях. При этом постоянно завышались тарифы за свет, тепло, воду, мусоропровод, давно несуществующие радиоточки, неиспользуемые старые антенны и т.д.

Правда, закончился скандал вполне в духе времени — девушка быстренько обанкротила фирму (чтобы не пришлось платить по счетам) и отбыла куда-то за рубежи. Вопрос с исчезнувшими платежами расхлебывают сами жители, ведя судебные тяжбы с представителями монополистов.

Вдобавок ко всем нашим санкциям, падениям зарплат, пенсий, росту цен на продукты появился еще один источник массового раздражения масс. Причем имеющий искусственное происхождение — это разные ТСЖ и управляющие компании, пришедшие на замену государству. Идея их создания объяснялась необходимостью создания конкурентной среды для привычных городских ДЕЗов, ЕИРЦ и расчетных центров, которые якобы закостенели и давно не справляются со своими обязанностями.

Умные люди сразу предупреждали, что бизнесмены по своей природе заточены на обогащение. Как они себя поведут, если в их руках окажутся миллионы и миллиарды квартирных платежей?! Как удержаться от соблазна не переложить их в личный карман! Тем более, практически нет никакой ответственности перед властями — только перед самими жителями.

О них авторы «коммунальной» идеи думали меньше всего. Обычному человеку же трудно защищать права в противостоянии с юридическим лицом! На это и был расчет! Таким образом, руки у коммерсантов будут развязаны и можно запускать их в чужую мошну…

Но к одиночным возражениям не прислушались, и по всей стране начался откровенный и мошеннический раздел муниципальной собственности. Тысячами начали возникать разные УК, ТСЖ и иные частные организации, на счета которых потекли огромные средства — коммунальные платежи миллионов граждан.

В новообразованные структуры пересаживались либо сами работники ЖЭК, ДЕЗов, расчетных центров, либо ближайшие их родственники — мужья-жены, сыновья-дочки, кузины и т.д. Бывшие муниципалы могли теперь не оглядываться на руководство района или города — сами себе хозяева!

Новые жилтоварищества создавались наспех, с огромными нарушениями. Собрания проводились фиктивно — на заседаниях не хватало кворума, подписи жильцов подделывались. Российские суды тут же оказались завалены гражданскими и уголовными делами против только что основанных структур.

Больше всего нарушений фиксировались в новостройках. Девелоперы, как правило, сразу оформляют здание на себя, получая возможность создавать ТСЖ и назначать своего председателя. То есть человек, купивший квартиру, автоматически попадал в готовую управляющую компанию. После этого возможности влиять на их работу (высказывать недовольство, возражать, делать замечания и тем более менять руководство) у жильцов очень мало. Чтобы провести реальное собрание и выбрать другого председателя, нужно обойти весь дом, собрать кворум, убедить людей проголосовать. Однако жильцы новостроек не знают друг друга, никому не доверяют, боятся открыть дверь посторонним, не то что поговорить.

Словом, процесс весьма сложный! Но до смены руководства или самого ТСЖ, как показывает практика, доходит редко. Уже на этапе обхода соседей «мятежников» вычисляют, после чего в их адрес начинают поступать косвенные, а то и прямые угрозы… И у людей просто опускаются руки, ибо защитить их некому. Такова реальность!

Осознание того, что ликвидация добрых старых ЖЭКов было стратегической ошибкой, пришло слишком поздно.

— Как можно было менять нормально функционирующие государственные структуры на каких-то частников?! Особенно в такой щепетильной сфере, как муниципальное хозяйство! — возмущаются сегодня граждане.

И ведь они правы! По такому же принципу можно было бы ввести коммерческое управление в других ведомствах — в Минздраве, Министерствах соцобеспечения, финансов, внутренних дел, прокуратуре, Министерстве культуры, где тоже все не слава богу! Чего стоит недавний скандал с целой группой коррупционеров — подчиненных Мединского!

Только вдумайтесь в цифры! По официальным данным за 2015 год долги по ЖКХ в целом по стране превысили один триллион рублей. Что еще парадоксальней — задолженность самих граждан от всей этой суммы составляет лишь 10 процентов. Все остальное на совести, точнее на счетах, управляющих компаний.

Получается, более 900 миллиардов рублей государственных средств осели в карманах бессовестных ловкачей. На эти деньги можно было бы увеличить зарплаты учителям, медикам, пенсии старикам и т.д. То есть осчастливить огромный пласт населения тех самых добропорядочных граждан, десятилетиями голосующих и поддерживающих власть, стойко перенося трудности и нужду. В это же время рядом с ними щеголяют богатствами и роскошью молодые люди, ничего не сделавшие полезного в жизни. Им просто повезло родиться в семье каких-нибудь муниципальных чиновников, не очень обремененных морально-нравственными качествами.

Не так давно в Свердловской области вспыхнул конфликт с коммунальщиками, который в СМИ поспешили назвать… восстанием. Некое ТСЖ присвоило 46 млн коммунальных платежей граждан. Энергетики же, не дождавшись расчетов за свои услуги, отключили целый район от тепла. В середине зимы, которая на Урале особенно морозная, люди оказались в холодных помещениях — ни пищу приготовить, ни в школу детей проводить, ни в садик отправить! К тому же дети массово стали болеть. Дошло до того, что пострадавшие пригрозили перекрыть федеральную трассу!

Вопиющий случай произошел в Самарской области. Жители поселка Подгорный, потеряв всякую надежду добиться справедливости против произвола УК, пошли на отчаянный шаг. Разбили небольшой палаточный лагерь прямо перед зданием администрации и начали бессрочную голодовку, которая продолжалась почти десять дней. Чем все закончилось, история умалчивает — судя по всему, консенсус таки удалось найти.

Несколько лет назад министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень предлагал вполне разумную идею — исключить из цепочки коммунальных платежей управляющие компании. По его мнению, после заключения прямых договоров между ресурсоснабжающими организациями и потребителями средства жильцов не будут оседать в карманах различных ТСЖ и УК, а напрямую начнут поступать на счета поставщиков. В этом случае нужда в коммерсантах автоматически отпадает.

О том, что в экономике страны одной из самых коррупционных остается сфера ЖКХ, не раз заявляли президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Власть даже предпринимала превентивные меры: было принято решение правительства о необходимости лицензирования ТСЖ, ввели штрафы за нарушение качества работы, объявили уголовную ответственность за фальсификацию протоколов общих собраний и т.д. Но пока все бесполезно — как воровали, так и продолжают воровать!

На всякую хитрость и ограничения жулики находят свой «болт с резьбой». Как известно, у них десятки и даже сотни способов вытряхивать деньги из бесправных собственников квартир, одновременно водя за нос поставщиков. Если в двух словах, выглядит все следующим образом — сначала увод коммунальных средств на собственные счета, последующее банкротство УК, чтобы не оплачивать долги за топливо и электроэнергию, затем передача имущества другому предприятию. Через пару лет новая компания накапливает долги и снова банкротится. И так по кругу, почти до бесконечности.

Все эти схемы не выдумка, не навет на честных и добрых отечественных коммерсантов, а суровая реальность. ТСЖ, УК и прочие кондоминиумы повисли на шее миллионов граждан тяжелым балластом! По мере ухудшения экономического положения локальные конфликты вполне могут спровоцировать стихийные недовольства и даже массовые бунты — бессмысленные и беспощадные, как принято в России! Если, конечно, ничего не предпринимать!

"Московский комсомолец"

http://www.mk.ru/social/2017/10/09/kommunalnyy-grabezh-v-oso...

Опасные развлечения

Группа японских ученых и архитекторов предложила сделать из АЭС, пострадавшей два года назад во время землетрясения, новый туристический объект. За умеренную плату они предлагают экскурсию по зараженной радиацией области, сообщает The Telegraph.

Новый тур, как заявляют организаторы, будет полностью безопасным. Путешественников будут селить в гостиницах с защитой от радиации, также каждому будет выдан специальный костюм с противогазом. Попав на экскурсию, туристы смогут сфотографироваться на фоне печально известных реакторов, купить тематические сувениры и сходить в местный музей экологии.

По задумке авторов предложения, новый туристический маршрут не только будет служить постоянным напоминанием миру о катастрофе 2011 года, но и обеспечит местных жителей десятками рабочих мест.

Несмотря на оптимистичные прогнозы, экологическая ситуация вблизи АЭС «Фукусима-1» остается неблагоприятной. Недавно в пробах воды вблизи станции специалисты обнаружили рекордное количество радиоактивного вещества трития — 4,7 беккерелей на литр. Это самые высокие показатели с момента аварии.

Чем независимость Каталонии обернётся для туристов?

В этот вторник, 10 октября, в Барселоне проходит заседание парламента Каталонии, где могут объявить о независимости региона. GEO разбирается, с какими трудностями столкнутся туристы, если автономия выйдет из состава Испании

Туризм — один из трех китов экономики Каталонии (два других: промышленность и торговля). Из 75 миллионов путешественников, посетивших Испанию в прошлом году, 18 миллионов пришлось на автономию. Правительство Каталонии называет туризм «наиболее заметным видом экономической деятельности». По данным ООН, доходы Испании от туризма в 2016 году превысили €60 миллиардов, а Каталония внесла в эту копилку около 20%.

В воскресенье, 1-го октября, на референдуме о независимости Каталонии при явке в 43% за выход региона из состава Испании проголосовали 90,18% участников. А сегодня в Барселоне проходит заседание парламента Каталонии, где возможно объявят о независимости региона. Если это случится, то новоявленному государству придется создавать с нуля собственные институты: пограничную службу, таможню, международные связи, центральный банк, управление воздушными перевозками, армию.

Если Каталония выйдет из состава Испании, то автоматически окажется вне Евросоюза и Шенгена. А это значит, что посещать регион по шенгенским визам мы не сможем. Более того, гражданам стран ЕС придется получать отметку для посещения Каталонии, хотя сейчас на всей территории действует безвизовый режим. Государство должно будет открывать собственные посольства и консульства по всему миру, но только в том случае, если Испания признает независимость Каталонии.

Если Испания суверенитет Каталонии не признает, то любой, кто решит насладиться шедеврами Гауди в Барселоне, отдохнуть на побережье Коста-Брава, посетить монастырь Монсеррат, как и другие достопримечательности региона, нарушит закон. А значит, въезд в Испанию и другие страны шенгенского соглашения таким туристам будет заказан.

Помимо этого, Каталония окажется вне зоны евро, потому что не будут работать банкоматы и финансовая система в целом, которая сейчас находится под патронажем Мадрида. А это значит, что мы не сможем расплачиваться банковскими картами. Впрочем, заплатить евро тоже не выйдет. Ведь эта валюта ходит только в странах европейского союз.

Даже если Каталония обзаведется собственными деньгами и выстроит финансовую систему, привычного шопинга все равно может не получиться. Такие марки, как Zara, Mango, Massimo Dutti, универмаг El Corte Ingles — испанские. И как они будут вести торговлю с непризнанным регионом — вопрос открытый.

При всех возможных неудобствах отдых в Каталонии не станет дешевле, а, наоборот, подорожает. Ведь расходы на содержание государственного сектора без поддержки Испании лягут на плечи туристов. «Испания не признает [независимость Каталонии] никогда, как и Евросоюз, так что она перестанет быть членом Евросоюза, а значит и зоны евро, и шенгенской зоны. Каталония перестанет быть членом НАТО, то есть станет страной третьего мира. Более того, она никогда не сможет вступить в эти организации, потому что Испания это заблокирует. У этого будут очень серьезные последствия, особенно экономические», — говорит Екатерина Черкасова, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, отдел европейских политических исследований.

ГМО: За и против (в продолжение темы)

Проект «Короче, Википедия» дает такое остроумное определение генетически модифицированным организмам (ГМО): «Генное оружие, успешно использующееся для сокращения численности населения Земли с четырех до семи миллиардов человек». Как ученым удается претворять в жизнь столь «коварный» план? И какие именно проблемы позволяет решать генная инженерия?

Весьма вероятно, что среди ваших знакомых есть те, кто страдает от диабета. Так вот: практически весь инсулин, который используют диабетики, производится сегодня с помощью генетически модифицированных микроорганизмов, несущих некоторые человеческие гены. Раньше медикам приходилось использовать инсулин животного происхождения. Но он отличается от человеческого и его дорого производить. Теперь эти проблемы решены. Есть и другие лекарства, которые производят генетически модифицированные организмы: гормоны, вакцины, ферменты, антитела, факторы свертывания крови, внутренний фактор, помогающий переводить неактивную форму витамина B12, поступающую с пищей, в активную, которую легко усвоить, и многое другое.

Кроме того генная инженерия открывает новые возможности лечения некоторых наследственных заболеваний, которые ранее считались неизлечимыми. Увы, синдром Дауна ученым пока не по плечу, но, например, гемофилия — другой случай. Болезнь возникает из-за нехватки фактора свертывания крови, который в норме производится в печени. Из-за генетической поломки синтез фактора нарушен. К счастью, для того чтобы помочь пациенту, нам не нужно менять ДНК в каждой из триллионов его клеток. Достаточно починить клетки печени — гепатоциты. Но как доставить в них недостающий ген?

Для этого используются уже «придуманные» природой вирусы, целенаправленно проникающие в гепатоциты. От вирусов оставляют их оболочку — именно она отвечает за избирательное попадание в нужные клетки. Гены вирусов, являющиеся причиной их болезнетворности, ученые заменяют на последовательности ДНК, отвечающие за синтез фактора свертывания крови. Многим пациентам такая генная терапия уже помогла. Это не полное исцеление, но симптомы болезни уменьшаются. Фактор свертывания появляется в крови.

Еще один пример — лечение рака крови. Недавно управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США разрешило генную терапию лейкемии. Раковые клетки — это мутанты, которые в силу поломок ДНК слишком активно делятся и потому угрожают здоровью человека. Поскольку эти клетки отличаются от обычных, иммунная система нередко их распознает как чужеродные объекты и уничтожает. Но иногда у клеток иммунной системы нет подходящих рецепторов. Мутантные клетки продолжают жить, размножаться, эволюционировать — это и ведет к развитию тяжелых онкологических заболеваний. Теперь у пациента берут клетки иммунной системы, помещают в пробирку, снабжают их (с помощью вирусов) генами, кодирующими недостающие рецепторы, и возвращают обратно в кровь больному. Такая генетически модифицированная клетка иммунной системы может распознать раковую клетку, начинает делиться и бороться с болезнью. В США открываются первые клиники, где будет применяться такой подход.

И еще одна история из области медицины. В этом году американские ученые показали, как можно избавлять человеческие эмбрионы от мутации, ведущей к врожденному пороку сердца. Для этого используется технология редактирования ДНК, которую позаимствовали у бактерий. Дело в том, что бактерии — искусные генные инженеры. Они умеют встраивать в свою кольцевую хромосому маленькие кусочки вирусной ДНК, чтобы потом распознавать полноразмерные вирусные гены и разрезать их с помощью специального белка. Именно этот белок и позаимствовали ученые. Они узнали, как «нацеливать» его на практически любые последовательности ДНК, которые нужно разрезать или изменить. В итоге удалось исправить в клетках неработающие копии генов, заменив их на исправные. Пока еще никто не создает генетически модифицированных людей (технологию нужно тестировать), но уже ясно, что это лишь вопрос времени. Причем в будущем можно будет не только побороть любые известные наследственные заболевания, но и сделать людей устойчивыми от рождения ко многим вирусам, подарив им упомянутый бактериальный противовирусный иммунитет.

Второе важнейшее прикладное направление генной инженерии наряду с медициной — сельское хозяйство. Гены существуют у всех живых организмов. И эти гены меняются как в результате случайных мутаций и последующего естественного отбора, так и при селекции — основном методе выведения новых сортов растений или пород животных. Иными словами, нет ничего принципиально нового в том, чтобы менять чьи-то гены.

Кстати, многие инструменты для редактирования генов ученые позаимствовали у природы. Например, в почве живут агробактерии — природные генные инженеры. Они умеют переносить часть своего наследственного материала в клетки растений. Так они заставляют эти клетки делиться и производить нужные бактериям питательные вещества. Переносимый наследственный материал расположен у агробактерий на особых кольцевых молекулах ДНК — плазмидах.

Бактерии сравнительно легко «проглатывают» плазмиды из окружающей среды и часто обмениваются ими. Воспользовавшись этим свойством, ученые подменяют их оригинальные плазмиды на специально сконструированные в лаборатории. Новые плазмиды похожи на старые, но уже не содержат генов, которые бактерии обычно переносят в растения. Теперь на их месте расположены гены, которые нужны людям, — они делают растение более устойчивым к вредителям или засухе, повышают содержание питательных веществ. Клетки растений, несущие такие вставки, отбираютcя и из них вегетативным путем выращивают полноценные генетически модифицированные растения.

Интересно, что подобные трансгенные растения не только создаются в лабораториях, но и возникают естественным путем. Так, весь батат (сладкий картофель) содержит гены бактериального происхождения, отсутствующие у его диких родственников. Почему-то селекционеры отобрали именно трансгенный батат, причем сделали это задолго до появления генной инженерии.

Генетически модифицированные растения, созданные в лабораториях, могут быть очень даже полезны. Например, выведены более сладкие розовые ананасы, богатые ликопеном — веществом, снижающим риск развития рака простаты, что весьма актуально примерно для половины населения Земли. Недавно в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило торговлю такими ананасами в стране.

Разработаны черные помидоры, богатые антоцианами — веществами, которые предупреждают развитие онкологических заболеваний и диабета (это изучалось на животных).

Иногда мы слышим, что из-за генной инженерии в России на прилавках невкусные помидоры. Но в России генетически модифицированных помидоров, увы, нет, и генную инженерию ругают напрасно.

А вот упомянутые черные помидоры должны быть очень вкусными, ведь они меньше подвержены плесени и могут дольше лежать на грядках, так что успеют выработать больше питательных веществ, прежде чем их придется собирать.

Гавайская папайя вообще не могла бы существовать, если бы не генная инженерия: вирус уничтожил практически все растения. Долгие годы селекционеры не могли вывести устойчивый сорт. В итоге это удалось сделать именно благодаря продуманному редактированию ДНК. В России ведутся работы по созданию более сладких сортов растений, но без повышенного содержания сахара. Это возможно благодаря гену, кодирующему белок тауматин из некоторых тропических растений. Он в тысячу раз слаще сахара, к тому же защищает растение от грибковых инфекций.

В некоторых случаях генная инженерия позволяет устранить нежелательные последствия селекции. Когда фермеры отбирали современные сорта кукурузы, они не следили за всеми изменениями состава этого растения. В итоге сломался ген белка-фермента, отвечающего за осуществление последнего этапа биосинтеза растительных масел. Оказалось, что если с помощью генной инженерии исправить этот дефект и восстановить «природный» вариант гена, то содержание растительных масел в кукурузе увеличится на 41 процент, а олеиновой кислоты — аж на 107 процентов!

Печально видеть негативное отношение к ГМО со стороны многих организаций, занимающихся защитой окружающей среды. Ведь главная цель многих генно-инженерных проектов — как раз снизить негативное влияние человечества на природу.

Очень показательна в этом смысле нашумевшая в свое время история про экосвинку. Всем живым организмам нужен фосфор, но обычный корм для животных часто содержит его в плохо усваиваемой форме — в виде солей фитиновой кислоты. В итоге фосфор оказывается в почве. Дожди вымывают его в ближайшие водоемы, и там начинается цветение — микроорганизмы используют фосфор для своих целей, их число резко возрастает, и водоем становится непригодным для жизни рыб. Возникает локальная экологическая катастрофа. Генетикам удалось «сделать» свиней с геном бактериального происхождения, которые способны расщеплять соли фитиновой кислоты — и потому меньше загрязняют окружающую среду. К тому же можно было сэкономить на пищевых добавках с легко усваиваемым фосфором. Разработчики рассуждали, что мясо таких свиней будут охотнее покупать именно те, кому небезразлична окружающая среда. Но они просчитались. Ведь это страшные ГМО! В итоге коммерчески выгодный проект не состоялся.

Еще один способ защитить окружающую среду — создание деревьев с повышенным содержанием целлюлозы. Мы можем получать больше бумаги, используя меньше промышленных химических веществ и вырабатывая меньше отходов.

Увеличение плодородности полей очень важно для защиты окружающей среды. Ведь самое страшное, что мы делаем, — уничтожаем природные экосистемы для того, чтобы занять их место пастбищами и полями. Мы вынуждены так поступать из-за роста населения, которое нужно кормить. Но мы могли бы вмешиваться меньше, если бы с единицы площади получали больше еды. Генная инженерия и здесь дает массу возможностей.

Вот простой пример. Очень давно фермеры используют Bt-токсин — вещество, производимое одним из видов бактерий, — для защиты растений от вредителей. Его распрыскивают на полях — например, с помощью самолетов-кукурузников. Это токсин избирательного действия, он «натуральный» и используется даже в «органическом» сельском хозяйстве. Для человека он точно не опасен, но есть основания полагать, что он может вредить не только тем членистоногим, с которыми должен бороться, но и пчелам, бабочкам, паукам, божьим коровкам. Некоторые из перечисленных — важные опылители. Другие — хищники, наши союзники в борьбе с вредителями.

Чтобы не приходилось поливать поля токсином, генные инженеры создали растения, которые сами его производят. Благодаря этому действовать Bt будет только на тех членистоногих, которые попытаются съесть урожай. Переход на такие растения снизил объем используемых инсектицидов, увеличил количество хищных членистоногих на полях и урожайность. Снизились расходы топлива кукурузников. Казалось бы, все в плюсе, кроме разве что производителей инсектицидов. Увы, предвзятое отношение к ГМО распространено и технология сталкивается с сопротивлением.

Остается разобраться с некоторыми страхами. Не являются ли ГМО бесплодными и не сделают ли они бесплодными тех, кто их съест? Не подсядут ли фермеры на «иглу» производителей семян? Давайте по порядку.

Подавляющее большинство ГМО нестерильно. Технологии, позволяющие создавать бесплодные генетически модифицированные растения, существуют, но на практике не используются. Любопытно, что изначально их разрабатывали как ответ на иное опасение противников технологии: вдруг ГМ-растения скрестятся с дикими видами и «убегут» в природу? Но и эти страхи пока не оправдались. Для защиты своих коммерческих интересов производители генетически модифицированных сортов используют то же патентное право, что и обычные селекционеры. И многие страны, включая Россию, давно покупают запатентованный посевной материал традиционных сортов.

Бесплодные растения бывают и вполне «естественными». Например, размножающийся вегетативно кишмиш — виноград без косточек. От того, что кто-то съест бесплодное растение, бесплодным он не станет. Это столь же странное предположение, как идея, что можно свариться, съев вареное яйцо. Люди всегда употребляли в пищу чужеродную ДНК растений, грибов, бактерий и животных. Однако грибами с ботвой, растущей из ушей, мы не стали.

Другой миф, связанный с генной инженерией, — история про то, что якобы ГМО вызывают рак. Истоком этой страшилки является статья французского исследователя по фамилии Сералини, впоследствии отозванная из научного журнала. Сералини утверждал, что у самок крыс, которые ели генетически модифицированную кукурузу, чаще возникали крупные опухоли.

На самом деле никаких статистических отличий между группами крыс в его эксперименте не было — за эффект выдавался случайный разброс данных. Забавно, что самцы, которые ели ГМО, умирали реже. Это наблюдение в такой же степени объясняется случайным отклонением. Но вывода о том, что ГМО защищает от рака, исследователь делать не захотел, хотя такое утверждение было не менее «обоснованным». Наконец, линия крыс, которую использовал в опытах Сералини, — модельная для исследования рака. К полутора годам жизни больше 45 процентов таких крыс имеют опухоли — для них это нормально.

Третий миф — якобы ГМО вызывают аллергии. В действительности последние десять лет было лишь два заявления об аллергенности конкретных генетически модифицированных сортов. В одном случае результат не подтвердился, а во втором речь шла о генетически модифицированной сое с геном бразильского ореха. Вот только продукт этот никогда не поступал на рынок.

В то же время с помощью генной инженерии успешно создают гипоаллергенные сорта арахиса, помидоров, яблок и сои. Для этого достаточно снизить производство белков-аллергенов, изменив кодирующие их гены.

Но самый главный миф заключается в том, что ГМО — это какой-то особенный класс биологических объектов, требующий отдельного статуса с точки зрения государственного или иного контроля.

Поясним на примере. Существует такая порода коров — бельгийская голубая. Из-за мутации в гене, который кодирует белок миостатин, эти животные имеют огромную мышечную массу. Часто этих коров ошибочно называют генетически модифицированными, но юридически они «натуральные». Мы можем внести ту же самую мутацию и в другие организмы. Например, так удалось сделать накачанных, как культуристы, мышей. Одну и ту же мутацию можно сделать двумя разными способами — селекцией и генной инженерией. Результат будет один и тот же. Но почему-то одна порода юридически будет натуральной, а другая — «страшным ГМО».

Выходит, ГМО — явление не физическое и не биологическое, а психологическое. Порождение иррациональных страхов. Ведь важно не как мы что-то получили, а что в итоге получилось. Вкусное ли растение? Хорошо ли растет? Пока люди будут выискивать заговор вокруг ГМО, мы не сможем обсуждать то, что на самом деле важно. Генная инженерия, как и селекция, — это инструмент, позволяющий создавать животных, растения и бактерии с разными свойствами.

Остается ответить на еще один аргумент противников технологии. А вдруг мы чего-то не знаем? Вдруг ГМО все-таки особенные и через несколько поколений их негативное влияние проявится? Но в таком случае нужно отказаться от сотовых телефонов, микроволновых печей, компьютеров и современных лекарств. Потому что все они существуют не дольше, чем ГМО.

Один из самых страшных рисков — попытаться избежать всех рисков. Ведь в этом случае можно остаться ни с чем: без технологий, без прогресса, без лекарств, без еды.

Текст: Александр Панчин

Иллюстрации: Юлия Белова

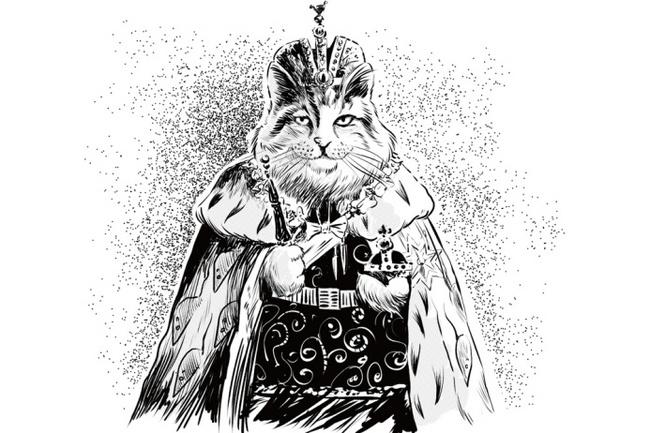

Как кошки завоевали планету

Киплинг был прав — кошки всегда гуляли сами по себе. Последние результаты исследования ДНК этих животных показывают, что кошек не одомашнили. Они сами пришли к людям и следовали за нашими предками по пятам из Финикии в Испанию и Британию, из Британии — в Австралию и Новую Зеландию, из Испании — в Новый Свет. О том, как кошки покорили планету, рассказывает научный журналист Семен Кваша

В журнале «Нейчур» наконец опубликовали результаты исследования ДНК домашних кошек. Международная команда генетиков отдала ему десять лет. Почему так много? Потому что ученые занимались анализом ДНК очень древних кошек — мумифицированных в Древнем Египте, найденных в неолитических захоронениях и в других местах, порой весьма странных. Люди не едят кошек и, видимо, не ели их никогда, в отличие от собак. А значит, их останков нет в первобытных мусорных кучах — основных источниках знаний о наших предках. И все же ученым удалось получить 352 фрагмента останков древних кошек — и из 209 добыть ДНК.

Исследовав эти образцы, генетики пришли к любопытным выводам.

Во-первых, выяснилось, что кошек не одомашнили — они стали домашними по своей воле. Когда наши далекие предки научились выращивать и хранить зерно, в «амбары» к ним повадились грызуны, приведя за собой кошек, которые решили жить рядом с людьми. Так что Киплинг был совершенно прав: кошки всегда гуляли сами по себе.

Во-вторых, одомашнившись, кошки постепенно завоевали весь мир. Крысы и мыши охотно путешествовали с людьми на кораблях, ведь в трюмах было вдоволь припасов. Так что с незапамятных времен моряки брали с собой кошек. Финикийцы доставили их в Испанию и Британию, испанцы — в Новый Свет, англичане — в Австралию и Новую Зеландию. У древнеегипетских кошек, живших в начале нашей эры, обнаружились гены индийских кошек — потому что торговые корабли ходили между портами Африки и Азии тоже с незапамятных времен, перевозя зерно, а значит, и грызунов.

При этом у человека не очень получалось контролировать размножение кошек (это и сейчас непросто, если их не стерилизовать) — в результате их генетический пул постоянно обновлялся. Выводить кошачьи породы люди начали очень поздно, лишь в XIX веке. До этого единственным плодом человеческого вмешательства в их селекцию стали кошки с спиралевидным и пятнистым рисунком шерсти, появившиеся в Турции примерно в XIII веке. Полосатые же кошки — прямые потомки диких камышовых котов.

Одомашнивались кошки, видимо, два раза — сначала на территории современной Турции почти десять тысяч лет назад. «Турецкие» кошки попали в Европу уже в пятом тысячелетии до нашей эры. А потом — в Древнем Египте. Большинство современных кошек — потомки египетских, анатолийские были довольно нелюдимы и нашему обществу предпочитали крыс и мышей. Египетские же с удовольствием общались, и именно от них современные коты приобрели привычку запрыгивать на колени и довольно мурчать, когда их гладят.

Даже став домашними, кошки продолжали скрещиваться с дикими соплеменниками. Они сохранили почти все черты своих диких предков и очень мало изменились. Самоодомашнивание оказалось невероятно выигрышной стратегией: кошки размножились, захватили весь мир, но при этом сохранили свободу. Они вымогают у хозяев корм, влияют на их поведение и, в общем, скорее сами приручили человека, чем подверглись унизительной процедуре насильственного приручения.

Впрочем, это мы и так давно знали.

Израильские ученые доказали, что здорового питания не существует

Профессоры Эран Элинав и Эран Сегал с коллегами, проводившие исследование, пришли к необычному выводу. Оказалось, что организм наблюдаемых реагировал на пищу сугубо индивидуально. У участников обеих групп наблюдались как положительные изменения, так и отрицательные.

В частности, изменения уровня сахара в крови в ответ на одну и ту же еду у разных участников эксперимента отличались кардинальным образом. Именно поэтому мы часто можем наблюдать, как один человек стремительно набирает килограммы, в то время как другой на такой же диете остается стройным.

В настоящее время диетологи ориентируются на так называемый гликемический индекс, который и определяет, насколько та или иная пища является «здоровой» для всех. Однако результаты исследования показали, что один и тот же продукт по-разному влияет на уровень сахара у разных людей. Например, у одной из женщин, участвовавших в исследовании, и до этого перепробовавшей множество диет в попытках похудеть, оказалось, что ее уровень сахара «подскакивает» после употребления томатов. У других, например, бананы провоцировали более явные изменения, чем сладкая выпечка.

В докладе, подготовленном по результатам исследования, говорится о том, что «здоровые» и «нездоровые» продукты должны определяться для каждого человека индивидуально, причем в определенный момент его жизни. Именно поэтому «здорового питания для всех» не существует, а подбирать продукты питания нужно, основываясь на реакции микрофлоры кишечника на различную пищу.