Одиссея Ивана Мошкина

Для М.

Собрались как-то русский, украинец и итальянец и бахнули так, что эхо прокатилось от Ватикана до Москвы.

В год 1634-ый попал в турецкий полон простой стрелец Иван Мошкин. Крепкого пленного отправили на "каторгу" - быть гребцом на турецком галеасе. Зря. Жить кораблю после этого оставалось семь лет.

Галеас штука здоровенная. Не линкор "Айова", но где-то около того. Три мачты, двадцать пять пар весел и тридцать пушек. 280 гребцов-пленников охраняли 250 турецких солдат.

Командовал этим всем хозяйством анти-паша Мариуль. В 1641-ом году корабль принимал участие в осаде Азова, но крепость взять не получилось. Султан Ибрагим 1 не проявил отеческого понимания к плохим командирам и пригласил их в Константинополь. Для проведения тестов на профпригодность и всякое такое, связанное с уменьшением в росте на голову.

Анти-паша "Бусидо", видимо, не читал, поэтому был далек от намерений сделать сэппуку в связи с таким позором. Ему остро захотелось снова вдохнуть дым родного кальяна и услышать трель павлина. Поэтому он тихонько улизнул из султанского дворца, сел на родной галеас, приказал спустить весла - и был таков.

Тем временем на корабле организовалось подполье. Иван Мошкин уже разработал план побега и активно вербовал сторонников. Хотя среди пленных были люди и более высокого сословия, чем у простого стрельца - лидерство его никто не оспаривал. Иван сумел привлечь на свою сторону пленника по имени Микула - ведавшего на корабле хозяйственной частью. С истинно прапорщицкой ловкостью этот самый Микула изъял из пороховых складов около 40 фунтов пороху. То есть - почти целый пуд. Или одну десятую берковца - кому как удобнее считать. Бомбу сумели спрятать в приятной близости от спящих янычар, среди запасов еды. Подрыв запланировали в ночь с 9-ого на 10-ое ноября 1642-ого года. Мошкин тайком прокрался к закладке и попытался её поджечь. Но чертова головня упорно не хотела разжигаться. Ни в какую. Будь у него зажигалка Zippo - все могло бы сложиться иначе. Пока Иван возился с поджогом, его внезапно заметил один из турецких часовых.

- А что это вы там такое интересное делаете, молодой человек? - спросил он. Ну или как-то так.

Ещё никогда Штирлиц не был так близок к провалу. Но Иван сумело сохранить ледяное спокойствие, достойное разведчика. Не дрогнувшим голосом он ответил, что хочет перед сном раскурить трубочку, да вот беда - огонь на ветру тухнет. Сонный караульный ответил в том ключе, что курить - здоровью вредить и шел бы он спать уже. Заговор был в опасности - утром корабль снимался со стоянки и второго удачного шанса могло не выпасть. Тогда в дело вступил завербованный Мошкиным агент - "шпанский немец", де-факто итальянец Сильвестр из Ливорно. Сильвестр попав в турецкий плен, не вынеся тягот и лишений, принял мусульманскую веру и за долгие годы службы был на хорошем счету у анти-паши. Иван Мошкин увидел в нем крайне полезного человека для общего дела. Перевербованный итальянец "вернулся в христианскую веру" и вошел в ряды бунтарей. Именно он, пользуясь доверием турецких часовых, расковал несколько русских пленных, раздал им сабли и сумел-таки поджечь порох. БАХ!

Три десятка янычар сразу унеслись на встречу к гуриям. На выживших набросились пленники. Отойдя от первого шока турки яростно защищались. На борту горящего галеаса завязался жестокий бой. В центре этого хаоса внезапно оказался сам анти-паша. Наверное, за короткий миг он успел пожалеть о том, что не решился взглянуть в любящие глаза султана. Там-то ещё повезти могло.

В бой с анти-пашой вступил Мошкин лично. Обгоревший в пожаре, контуженный после взрыва, раненный саблями и стрелами в голову, руки и живот - но его уже невозможно было остановить. Он проткнул капитана саблей и выкинул тело за борт, поставив тем самым точку в битве. Выжившие турки либо бежали, либо сдавались в плен. Бывшие гребцы сумели потушить пожар и кое-как отремонтировать корабль. Теперь они были свободны, но их приключения только начались. Надо было брать ноги в руки и драпать как можно быстрее и дальше. Кругом и так были турки, так что альтернатива попасть снова в плен, была вполне реальной. Беглецы вышли в море и взяли курс на Италию.

... И в пути им сразу же встретилась турецкая фелюга. Что делать? Сражаться? Бежать? Это не наши методы, когда на борту Иван Мошкин. Из пленников выбрали самого похожего на турка, приодели побогаче и отправили на шлюпке с дружественным визитом. Посланник, поднявшись на борт фелюги, умело изобразил из себя вельможу и вежливо пригласил весь офицерский состав к себе на галеас - отужинать, дескать. Не почуявшие никакого подвоха турки поднялись на борт - и хоба, теперь сами стали новыми гребцами.

Будто мало было напастей - испортилась погода. Поврежденный взрывом, пожаром, а теперь ещё и бурей, корабль кое-как смог дотянуть до берегов Сицилии. Остров в то время принадлежал Испании. Вице-король немало удивился таким гостям, однако, поначалу принял их радушно, предложив службу у себя и высокое жалование. Но русские не согласились с щедрым предложением. Все они хотели вернуться домой. Тогда вице-король поступил на редкость по-скотски. Он хитростью отнял их корабль, присвоив все богатства, хранящиеся в трюме, а самих беглецов посадил под замок. Еду и воду им давали только в обмен на оставшиеся у них при себе деньги, продолжая склонять к службе.

Но русские уперлись. Ничего не оставалось, кроме как плюнуть и отпустить их на все четыре стороны. Ни корабля, ни богатств (одного серебра в грузе было 200 кг) им, разумеется, не вернули. Отряд в двести человек, неся раненых товарищей на руках, пошел пешком. И таки дошел. До Ватикана. Там путников, как пострадавших за веру христианскую, встретили куда радушнее. Встретил лично Папа Римский. Раненных подлатали, всех накормили, напоили и отпустили восвояси.

Они дошли до Венеции, оттуда в Австрию, затем через Польшу к границе России. И везде их встречали как героев. Новость о дерзком побеге широко разбежалась по Европе, благодаря итальянским публикациям. Сам император Священной Римской Империи Фердинанд принимал у себя Ивана Мошкина, предлагая ему поместье и жалованье. Но тот упорно отказывался. Его как Штирлица над картой СССР - неудержимо рвало на родину.

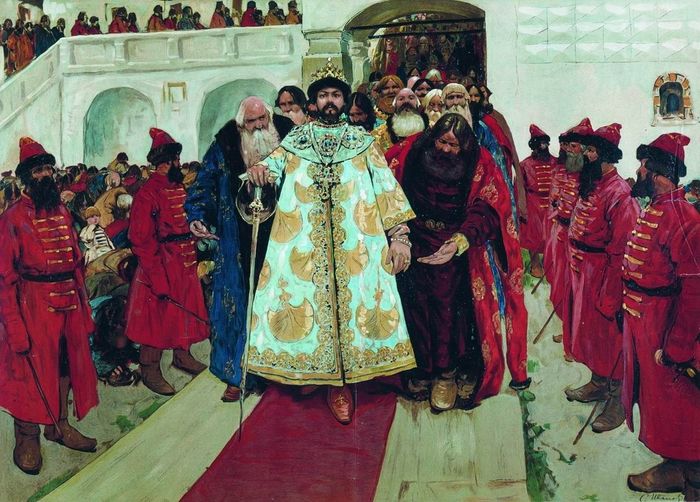

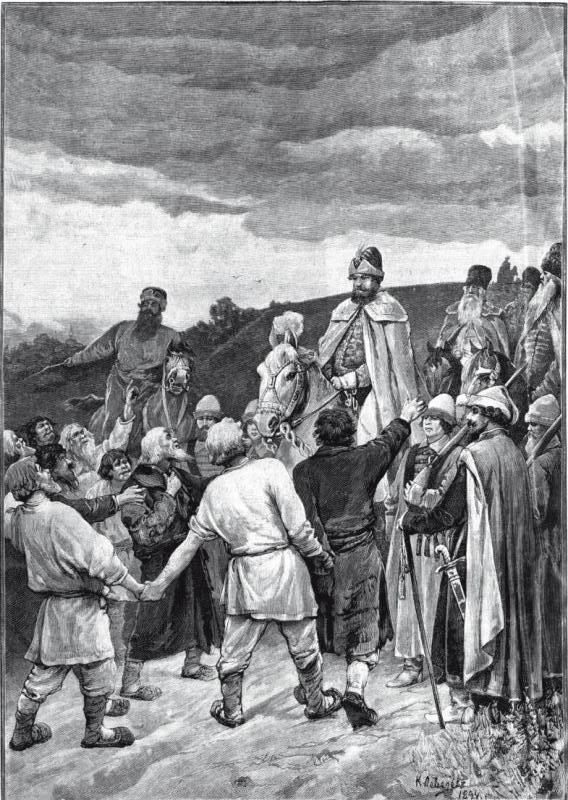

В 1643-ем, пережив все злоключения, они таки пересекли границу Руси и попали в Москву на прием к царю. В коллективной челобитной они подробно расписали свои беды и приключения. Один из путешественников и вовсе пробыл в османском плену более тридцати лет. Царь Михаил Федорович назначил им жалованье и выплаты за понесенные невзгоды. Солдаты были снова приняты на службу, а крестьянам выдали вольную. Но сначала - епитимья от патриарха. Ибо нечего со всякими папами римскими общаться.

Так закончилась официальная история этих людей. Которые пренебрегли и страхом и корыстью, прошли пол-мира - вынесли всё, чтобы вернуться домой.