Кубрик, не Стенли

Фрегат "Адмирал Горшков" вернулся из 261-дневного дальнего морского похода. ( Рядом стоит "Адмирал Головко" на завершающих испытаниях )

20.09.2023

Госиспытания фрегата "Адмирал Головко" завершатся в октябре

"Завершены все виды заводских испытаний. Государственные находятся в очень активной фазе. Рассчитываем завершить их к середине октября и начнем готовить корабль к передаче заказчику", - рассказал РИА Новости генеральный директор "Северной верфи" Игорь Орлов.

Индо-пакистанская морская война 1971 года. Война в Аравийском море

Морская война

В этом конфликте главные боевые действия на суше проходили в Бенгалии. А вот основная морская война развернулась в Аравийском море. Здесь находился практически весь пакистанский флот. Главная военно-морская база Пакистана располагалась в порту Карачи.

Не имея своей авиации, пакистанский флот рассчитывал на помощь военно-воздушных сил. Но те, поглощённые своими проблемами, выделять самолёты на нужды флота не спешили. За все время войны по заявкам флота было выполнено всего 27 вылетов. Поэтому флоту пришлось использовать для разведки пару гражданских самолётов Fokker F27 Friendship. Они показали себя с хорошей стороны. В день начала боевых действий один из них обнаружил индийскую эскадру в составе крейсера Mysore и 6-ти кораблей охранения, двигавшуюся из Бомбея на передовую базу Окха. Флот попросил авиацию нанести удар по кораблям противника. Но те были заняты проведением массированного воздушного налёта и в помощи отказали.

Основную ставку пакистанцы делали на свои подводные лодки. После ухода двух субмарин в Бенгальский залив в Аравийском море остались две подлодки типа Daphne — Hangor и Shushuk. Незадолго до начала войны лодки вышли в море для разведки. 2 декабря Hangor, находясь в подводном положении, засекла ту самую индийскую эскадру, которую чуть позже обнаружил Fokker F27. Командир лодки, рискуя быть обнаруженным, нарушил радиомолчание и сообщил о противнике в штаб флота. Индийцы перехватили радиопередачу и запеленговали местоположение субмарины. Но вместо того, чтобы начать охоту на противника, индийская эскадра, не желая отвлекаться на второстепенные задачи, поспешила покинуть опасный район. Подлодка, не имея приказа на атаку, преследовать индийцев не стала.

В задачу же индийского флота входили масштабная блокада всего пакистанского побережья и удары по крупнейшему глубоководному порту Пакистана — Карачи. Для осуществления блокады индийский флот перебазировался поближе к цели — из Бомбея в Окха. Индийцы сформировали несколько поисковых групп. Их действия охватывали весьма большие водные пространства. Пакистанские суда после начала войны стали прибегать к хитрости, поднимая флаги нейтральных государств и нанося на борта фальшивые названия. Это вынуждало индийцев досматривать все корабли, идущие в сторону Пакистана. За всё время военных действий было остановлено и досмотрено 120 судов. Из них 8 оказались зафрахтованы пакистанцами. Их груз был конфискован. 24 судна были уличены в перевозке военной контрабанды, которую также конфисковали. Кроме того, было захвачено 6 судов, принадлежащих непосредственно Пакистану. При этом пакистанскому флоту не удалось нарушить морские коммуникации индийцев. Часто индийские грузовозы вообще не нуждались в каком либо охранении. За 14 дней в порты Индии беспрепятственно проследовало около 130 судов.

5 декабря в Аравийском море два индийских фрегата обнаружили и атаковали бомбомётами одну из пакистанских подводных лодок. Субмарина шла с поднятым перископом, поэтому один из фрегатов попытался обстрелять её своей артиллерией. Атака не увенчалась успехом.

Индийская подводная лодка INS Karanj советской постройки

В тот же день у Макранского побережья индийская подводная лодка обнаружила пакистанскую флотилию в составе крейсера и двух эсминцев. Пока лодка готовилась к атаке, пакистанцы заметили её перископ. Эсминцы, включив сонары, обнаружили лодку и атаковали её бомбомётами. На воде появились масляные пятна. Это дало основание пакистанцам заявить о повреждении индийской подлодки.

Рейды на Карачи

Для осуществления удара по Карачи индийцами была разработана операция Trident. Был сформирован специальный отряд в составе 3-х ракетных катеров, 2-х противолодочных кораблей и танкера. Утром 4 декабря 1971 года сторожевики и танкер, взяв на буксир ракетные катеры, взяли курс на Карачи. Подходы к пакистанской базе в это время охраняли эсминец Khaibar и тральщик Muhafiz. С наступлением темноты ракетные катеры подошли к Карачи и вскоре обнаружили корабли противника. Индийские силы приняли решение атаковать, и с катеров начали запускать ракеты. В Khaibar попало две из них, после чего он затонул. Следом по одной ракете получили транспорт Venus Challenger и охранявший его эсминец Shah Jahan. Транспорт вёз боеприпасы и сразу же взорвался. Эсминец же получил столь серьёзные повреждения, что был позднее списан. Последним был потоплен ракетой тральщик Muhafiz. В довершение один из катеров выпустил две ракеты по нефтехранилищу в Карачи. Там начался сильный пожар. После этого катеры без потерь вернулись на свою базу.

Ракетный катер проекта 205

6 декабря индийский фрегат Khukri в районе Бомбея сонаром обнаружил подводную лодку и атаковал её. Помимо взрывов своих бомб, акустики корабля зафиксировали ещё один взрыв. Его происхождение выяснить не удалось. Возможно, лодка получила повреждения.

Успех операции Trident вдохновил индийское командование на проведение в ночь с 8 на 9 декабря второй операции, получившей название Python. Она также увенчалась успехом. Единственный ракетный катер Vinash четырьмя ракетами уничтожил нефтеперерабатывающий завод, склад с боеприпасами, два танкера (панамский и пакистанский), а также британский транспорт.

В результате операций Trident и Python Пакистан получил сильнейший удар по своей экономике. В Карачи было потеряно более половины всех запасов топлива. Сумма ущерба оценивалась в 3 миллиарда долларов. После этих случаев иностранные суда больше не рисковали заходить в пакистанские порты без разрешения Индии. Постепенно они вообще перестали заходить в Карачи. По выражению одного из историков, пакистанский флот был «оперативно и психологически парализован».

Пакистанский реванш

Но 9 декабря пакистанский флот смог частично реабилитироваться. Отличилась подводная лодка Hangor.

В районе Бомбея индийские противолодочные самолеты обнаружили подводную лодку. Это и была Hangor. На её перехват была выслана поисковая группа из фрегатов Khukri и Kirpan.

Пакистанская подводная лодка типа Daphne

Подводная лодка первой обнаружила корабли противника. Погрузившись на глубину 40 метров, она стала ждать, когда цели подойдут на дистанцию пуска торпед. Затем, опираясь на данные гидроакустической станции, лодка выпустила самонаводящуюся торпеду по фрегату Kirpan. Но взрыва не последовало. По одной из версий, торпеда просто не взорвалась. По другой — фрегат, обнаружив своей акустикой пуск, смог уклониться. Тем временем Khukri устремился в направлении предполагаемого нахождения лодки для её атаки. Hangor выпустила по нему вторую торпеду, которая попала в топливные цистерны фрегата. Последовал сильный взрыв. Khukri затонул в течение двух минут. Вместе с фрегатом погибло 176 матросов и 18 офицеров, в том числе командир корабля, отказавшийся покинуть тонущий корабль.

Между тем Kirpan попытался атаковать подлодку глубинными бомбами. Hangor выпустила по нему третью торпеду. По одним сведениям, торпеда смогла попасть в цель, и фрегат получил серьёзные повреждения. По другим данным, Kirpan смог уклониться от удара и не пострадал.

Индийский фрегат INS Khukri

Это был первый и пока единственный после 1945 года случай потопления дизельной субмариной надводного корабля с помощью самонаводящихся торпед.

Заключение

Несмотря на успех лодки Hangor, пакистанскому руководству становилось ясно — если флот продолжит боевые действия, то будет уничтожен. Блокада Пакистана стала непроницаемой. На сухопутных фронтах для Пакистана тоже всё складывалось плохо. После капитуляции пакистанской группировки в Бенгалии смысла продолжать войну не было. 17 декабря 1971 года война завершилась победой Индии. На карте мира появилось новое государство — Бангладеш.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей

Потрясающая история настоящего кэпа и его трагедия. Или как экспедиция Лаперуза чуть не обнулила Наполеоновские войны

В 1785 году Людовик XVI и министр военно-морского флота маркиз де Кастри решили отправить исследовательскую экспедицию в Ост-Индию. Конец XVIII века был богат на подобные мероприятия. Британцы во всю осваивали новые земли, а с момента смерти Кука прошло всего 6 лет.

На роль главы экспедиции был выбран Жан-Франсуа де Гало, граф де Лаперуз. Собственно говоря, вот он.

Лаперуз, которому на тот момент стукнуло 44 года, уже почти 30 лет провел на флоте, поступив на службу в 15 лет. В его биографии были и решающая битва Семилетней войны с англичанами при Киберон-Бей в 1759, (где он был ранен на борту «Formidable», а затем пленен и обменян в 1760-м) и рейд на Ньюфаундленд в 1762, и командование 32-пушечными фрегатами «Amazone» и «Astrée». Кстати, именно на «Astrée»,он вместе с «Hermione» дали прикурить британцам, атаковав 6 фрегатов. В результате этого боя, состоявшегося 21 июля 1781 года, они захватили 2 фрегата, а остальных обратили в бегство.

Но самым удачным для него был 1782 год, когда он фактически «сделал себе имя», сперва участвуя в Битве при Сенте, а затем командуя захватом двух британских фортов (Форт Принца Уэльского и Форт Йорк) на побережье Гудзонова залива. При этом он умудрился провернуть обмен губернатора и других пленных на французских заключенных в Британии.

Итак, вернемся к экспедиции...

Людовик XVI и его двор были вдохновлены предложением торговца-авантюриста голландского происхождения Уильяма Болтса, совершить подобную экспедицию, однако голландцу эту миссию поручать не решились.

Цели экспедиции заключались в том, чтобы завершить тихоокеанские открытия Джеймса Кука (которым очень восхищался Лаперуз), исправить и дополнить карты местности, установить торговые контакты, открыть новые морские пути и обогатить французскую науку и научные коллекции.

Для этого были выбраны и перестроены два довольно новых торговых шлюпа: систершипы «Autruche» и «Portefaix» 1781 года постройки. Корабли были переоборудованы во фрегаты, оснащены и переименованы в «Astrolabe» и «Boussole».

Характеристики кораблей были следующими:

Водоизмещение: 500 тонн

Длина: 38,7 м (127 футов)

Ширина: 8,5 м (28 футов)

Экипаж: 10 офицеров и 100 матросов

Вооружение: 12 6-фунтовых орудий; 3 х 1-фунтовых и 20 вертлюжных орудий.

Модель фрегата «Astrolabe» от ModelShipYar

Они должны были исследовать как северную, так и южную часть Тихого океана, включая побережье Дальнего Востока и Австралии, и отправлять отчеты через существующие европейские аванпосты в Тихом океане. Их цели были географическими, научными, этнологическими, экономическими (поиск возможностей для китобойного промысла или торговли мехом) и политическими (возможное создание французских баз или колониальное сотрудничество с их испанскими союзниками на Филиппинах).

Приготовления

Еще в марте 1785 года Лаперуз предложил Полю Моннерону, который был выбран главным инженером экспедиции, отправиться в Лондон , чтобы узнать о мерах по борьбе с цингой, рекомендованных Куком, и о предметах обмена, используемых Куком в его отношениях с коренными народами, а так же купить научные инструменты у некоторых крупнейших английских фирм, в частности у Рамсдена, и два секстанта нового типа.

Лаперуз пользовался авторитетом у экипажей. Среди его команды было десять ученых: Жозеф Лепот Дагеле (1751–1788), астроном и математик; Роберт де Ламанон, геолог; Ла Мартиньер, ботаник; физик; три натуралиста и три иллюстратора, Гаспар Дюше де Ванси и Жан-Андре Монже. Даже оба капеллана экспедиции имели научную подготовку.

Интереснейший факт!

Одним из молодых людей, подавших заявку на путешествие, был 16-летний корсиканец по имени Наполеон Бонапарт. Бонапарт, в то время младший лейтенант парижской военной академии, попал в предварительный список, но в конечном итоге не был включен в список участников путешествия и остался во Франции. В то время Бонапарт был больше заинтересован в службе на флоте, а не в армии, из-за его знаний в области математики и артиллерии. Даже боюсь представить как бы изменилась мировая история, попади Наполеон в экспедицию из которой никто не вернулся.

Лаперуз и его 220 человек покинули Брест 1 августа 1785 года, обогнули мыс Горн, посетили испанские колонии в Чили и 9 апреля 1786 года прибыли на остров Пасхи.

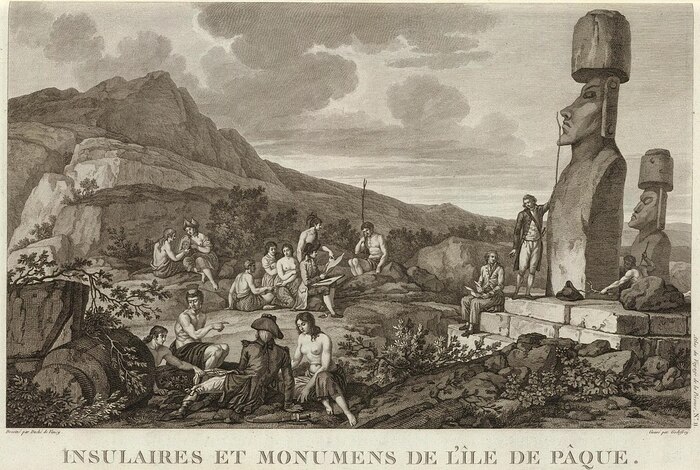

Французы на острове Пасхи, 1786 год

Затем корабли отплыли на Сандвичевы острова, (современные Гавайи где Лаперуз стал первым европейцем, ступившим на остров Мауи.

После этого Лаперуз повернул на север и взял курс на Аляску, где в конце июня 1786 года экипажи высадились в районе горы Святого Ильи для обследования окрестностей. 13 июля 1786 года баржа и два баркаса с 21 человеком на борту были потеряны в сильном течении залива, названного Лаперузом Порт-де-Франсэ, но теперь известного как залив Литуйя. Затем экспедиция направилась на юг, исследуя северо-западное побережье Америки, включая внешние острова современной Британской Колумбии (самая западная часть Канады сейчас).

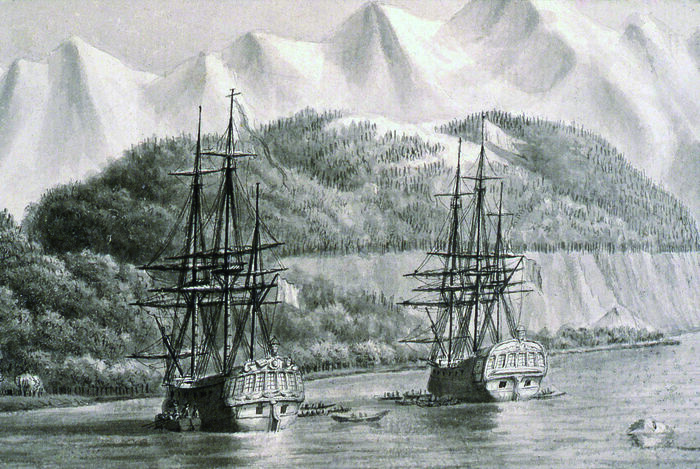

«Astrolabe» и «Boussole» в бухте Литуйя (Аляска), июнь 1786

30 августа Лаперуз достиг испанской провинции Лас-Калифорниас, современная Калифорния. Сообщается, что он наблюдал единственное историческое извержение горы Шаста 7 сентября 1786 года, хотя этот отчет сейчас опровергается. В Президио, Сан-Франциско экспедиция задержалась на достаточно долгое время, чтобы создать контурную карту области залива. Вообще Лаперуз был первый «не испанец», посетивший Калифорнию после Дрейка в 1579 году.

100 дней понадобилось экспедиции, чтобы пересечь Тихий океан и весной 1787 года она прибыла в Макао, где Лаперуз успешно продал меха, добытые на Аляске, разделив прибыль между своими людьми. 9 апреля 1787, после визита в Манилу, он отправился к побережью Кореи, зайдя в несколько пунктов, а затем повернул на север, посетив несколько островов, Сахалин и в конце концов 7 сентября достиг Петропавловска на Камчатке.

Здесь экипажи отдохнули от путешествия, наслаждались гостеприимством русских и местного населения. В письмах, полученных из Парижа, Лаперузу было приказано исследовать поселение, которое британцы основывали в Новом Южном Уэльсе, Австралия.

Бартелеми де Лессепс, сын французского вице-консула в Петербурге, который присоединился к экспедиции в качестве переводчика, высадился в Петропавловске, чтобы доставить во Францию корабельные журналы, карты и письма экспедиции. Хотя на это у него ушел почти год путешествия по нашей Сибири.

Карта открытий Лаперуза в Японском и Охотском морях

6 декабря 1787 года, экспедиция достигла Самоа, но не задолго до отплытия местные аборигены напали на них, убив двенадцать человек, среди которых были Ламанон и де Лангле, командир «Astrolabe». Двадцать человек были ранены.

Экспедиция отправилась в Австралию, прибыв в залив Ботани 24 января 1788 г. Французов приняли вежливо, и они провели шесть недель в британской колонии (это будет их последний зарегистрированный выход на сушу).

Во время своего пребывания французы создали обсерваторию и сад, проводили мессы и геологические наблюдения. Лаперуз также воспользовался возможностью отправить журналы, карты и письма обратно в Европу с британским торговым судном «Alexander», которое прибыло в Сидней в составе Первого флота.

«Astrolabe» и «Boussole»

10 марта набрав достаточно дров и пресной воды, французская экспедиция покинула Новый Южный Уэльс и направилась в Новую Каледонию, Санта-Крус, Соломоновы острова, Луизиады, а также к западному и южному побережью Австралии. Хотя Лаперуз сообщил в письме из Порт-Джексон, что он ожидал вернуться во Францию к июню 1789 года, европейцы больше не видели ни его, ни других членов его экспедиции.

Маршрут экспедиции Лаперуза

В 1791 году французы предприняли попытку отыскать экспедицию отправив на ее поиски два корабля, «Recherche» и «Espérance», которые вернулись во Францию в 1793 году без результата.

Есть запись, что Людовик XVI утром перед казнью в январе 1793 года спросил: «Есть ли новости о Лаперузе?»

Документы, переданные во Францию из экспедиции Лаперуза, были опубликованы в Париже в 1797 году под названием «Кругосветное путешествие Лаперуза».

В 1825 году капитан Королевского флота Томас Мэнби представил отчет, подкрепленный предполагаемыми доказательствами, о том, что установлено место, где погибли Лаперуз и его команда. Английский китобой обнаружил длинный и низкий остров, окруженный бесчисленными бурунами, расположенный между Новой Каледонией и Новой Гвинеей, почти на равном расстоянии от них. Жители поднялись на борт китобоя, и у одного из вождей в ухе висел крест Святого Людовика. У других туземцев были мечи, на которых было выгравировано слово «Париж», а у некоторых были замечены медали Людовика XVI. Один из вождей, лет пятидесяти, рассказывал, что, когда он был молод, во время сильного шторма у кораллового рифа потерпел крушение большой корабль. Во время своего путешествия Мэнби видел несколько таких же медалей, которые Лаперуз раздал туземцам Калифорнии.

Только в 1826 году ирландский морской капитан Питер Диллон нашел достаточно доказательств, чтобы собрать воедино события трагедии. В Тикопии (один из островов Санта-Крус) он купил несколько мечей, которые, как он имел основания полагать, принадлежали Лаперузу или его офицерам. Он навел справки и обнаружил, что они прибыли из близлежащего Ваникоро, где несколько лет назад разбились два больших корабля. Диллону удалось получить корабль в Бенгалии и он отплыл на Ваникоро, где нашел пушечные ядра, якоря и другие свидетельства пребывания кораблей в воде между коралловыми рифами. Из информации, которую жители Ваникоро предоставили Диллону, можно было сделать грубую реконструкцию катастрофы, постигшей Лаперуза.

Оба корабля потерпели крушение у рифов Ваникоро. «Boussole» затонул первым. С «Astrolabe» успели снять часть груза и досок. Группа матросов , вероятно, выживших с «Boussole», была убита местными жителями. По словам островитян, некоторые выжившие моряки построили двухмачтовое судно из обломков «Astrolabe» и ушли в западном направлении примерно через девять месяцев, но что с ними случилось, неизвестно. Кроме того, двое мужчин, один «вождь», а другой его слуга, остались, но покинули Ваникоро за несколько лет до прибытия Диллона.

Крушение «Astrolabe» и «Boussole»

Свен Валрус в своей книге 1989 года «Мятеж и романтика в южных морях» предполагает, что в 1791 году был единственный упущенный шанс спасти одного или нескольких выживших.

В ноябре 1790 года капитан Эдвард Эдвардс , командующий HMS «Pandora», отплыл из Англии с приказом прочесать Тихий океан в поисках мятежников с HMS «Bounty». В марте следующего года «Pandora» прибыл на Таити и забрал 14 членов экипажа «Bounty», которые остались на этом острове. Затем корабль покинул Таити в поисках «Bounty» и лидера мятежа Флетчера Кристиана.

Поиски капитана Эдвардса оставшихся мятежников в конечном итоге оказались безрезультатными. Однако, проплывая мимо Ваникоро 13 августа 1791 года, он заметил дымовые сигналы, поднимающиеся с острова. Эдвардс, нацеленный в поиски «Bounty» и убежденный, что мятежники, не будут так открыто выдавать свое местонахождение, проигнорировал дымовые сигналы и поплыл дальше.

Валрус утверждает, что дымовые сигналы почти наверняка были сигналом бедствия, отправленным выжившими из экспедиции Лаперуза, которые, как показали более поздние свидетельства, все еще были живы на Ваникоро. Уолрус «практически уверен», что капитан Эдвардс, которого он характеризует как одного из самых «безжалостных», «бесчеловечных», «черствых» и «некомпетентных» военно-морских капитанов Англии, упустил свой шанс стать «одним из героев морской истории» и , разгадать тайну пропавшей экспедиции Лаперуза.

Мемориал Лаперузу на Ваникоро

Источник: Энциклопедия парусников XV-XIX веков.