Заголовок поста

Почему на пикабу так популярен экраноплан "Лунь"? Это какой-то символ или фетиш?

Серьезно, в СССР строили много впечатляющей техники, которая вполне себе эксплуатировалась по прямому назначению. Имхо, какой нибудь самосвал БелАЗ гораздо больше пользы принес стране (если уж речь о выдающемся гигантизме).

Я не преуменьшаю заслуг конструкторов, понимаю, что для отработки технологий и вообще развития конструкторской школы этот проект имеет серьезное значение.

Но практически во всех источниках его подают как нечто сакральное, вот это мне непонятно.

История экраноплана «Лунь»

От замысла до испытаний.

Происхождение идеи.

В 1960–70-х годах обострение Холодной войны и гонка вооружений вынудили СССР искать нестандартные подходы к военному паритету. ВМС США доминировали в океанах благодаря мощным авианосным группировкам. Советский Союз не мог повторить аналогичную авианосную программу, поэтому стал развивать асимметричные ответные меры. Одним из решений стали экранопланы — гибриды самолёта и корабля, способные летать на высоте нескольких метров над водой, быстро, малозаметно и с большой полезной нагрузкой.

🔹Что такое экранный эффект?

Экранный эффект (или эффект экрана) — это аэродинамическое явление, возникающее при движении летательного аппарата на очень малой высоте над твёрдой или водной поверхностью. Воздушный поток между крылом и поверхностью сжимается, образуя зону повышенного давления, которая создаёт дополнительную подъёмную силу. Это позволяет:

снизить аэродинамическое сопротивление,

увеличить грузоподъёмность аппарата,

существенно экономить топливо.

✈️Именно этот эффект используется в экранопланах — гибридных машинах, сочетающих черты самолёта и корабля, способных двигаться на высоте всего 1–5 метров над поверхностью воды.

Боевой экраноплан «Лунь»: история, устройство и судьба.

С поверхности воды с очень высокой скоростью.

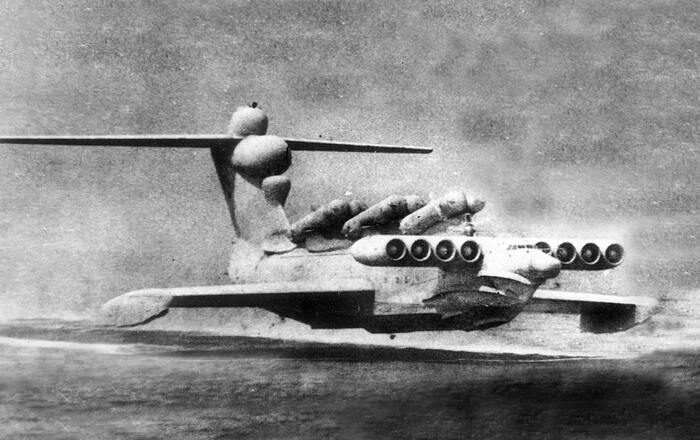

Советский инженер Ростислав Алексеев, ранее работавший над кораблями на подводных крыльях, стал пионером в разработке экранопланов. Его ЦКБ по СПК (судов на подводных крыльях) имени Алексеева уже в 1960-х годах строило экспериментальные модели. Успешные испытания гигантского экраноплана «КМ» («Корабль-макет», прозванного «Каспийским монстром») убедили военных в перспективности концепции. Так начался путь к созданию специализированных боевых экранопланов, кульминацией которого стал проект 903 «Лунь».

Разработка и строительство.

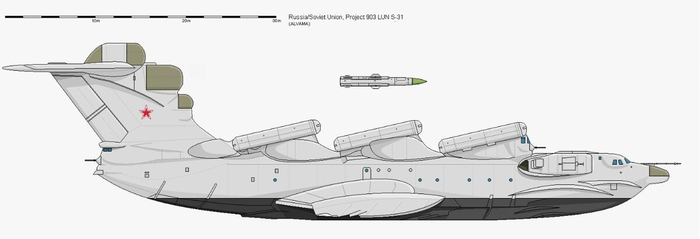

Проектирование «Луня» велось в условиях строжайшей секретности. Его основная задача — быстрая атака корабельных группировок противника с минимального расстояния, используя сверхзвуковые ракеты. В 1983 году проект получил одобрение Министерства обороны СССР, и в Каспийске на заводе ВМФ началось строительство первого опытного образца. Потребовались годы, чтобы отработать аэродинамическую форму, устойчивость на малых высотах и распределение нагрузки при взлёте.

Корпус «Луня» был изготовлен преимущественно из алюминиевых сплавов. Конструкция должна была выдерживать огромные нагрузки при полёте в нескольких метрах от воды на скорости свыше 400 км/ч. Особое внимание уделялось аэродинамике носовой части и размещению двигателей.

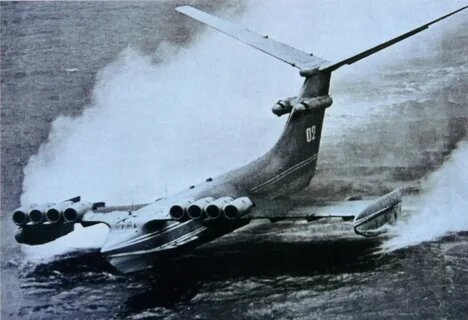

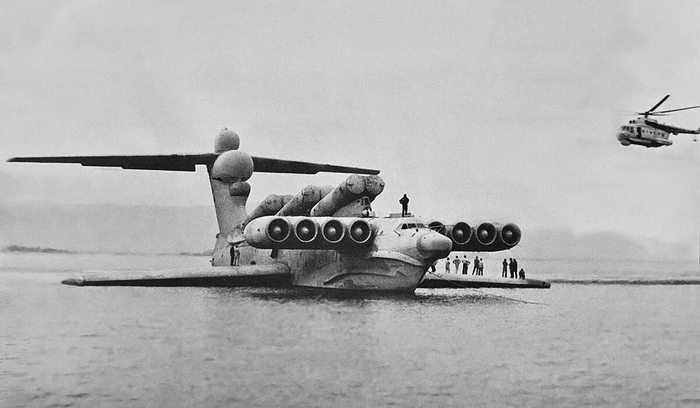

Первый выкат «Луня» состоялся в 1986 году. В 1987 году аппарат совершил первый полёт над Каспием. Это был крупнейший в мире боевой экраноплан, предназначенный для реального использования в составе ВМФ СССР.

Конструкция и возможности.

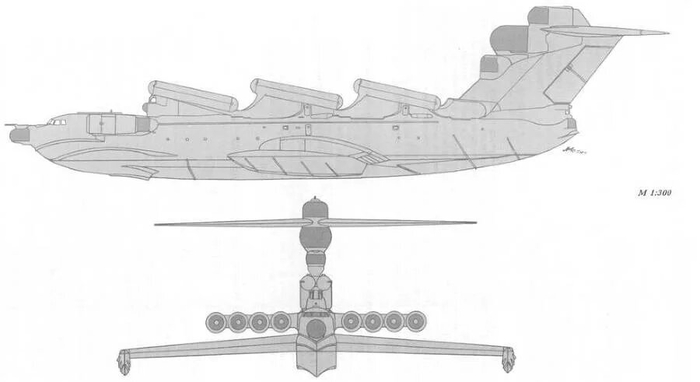

«Лунь» имел внушительные размеры:

длина — 73 метра,

размах крыла — 44 метра,

высота — 19 метров,

максимальная взлётная масса — около 400 тонн.

Он оснащался восьмью турбореактивными двигателями НК-87, модификацией авиационного двигателя от стратегического бомбардировщика Ту-160. Шесть двигателей были установлены в носовой части под углом вниз, чтобы усиливать экранный эффект при взлёте. Два дополнительных двигателя в хвостовой части обеспечивали стабильность в полёте.

Аппарат мог летать со скоростью до 500 км/ч на высоте 1–5 метров над поверхностью воды. При этом он был фактически невидим для большинства радиолокационных станций, рассчитанных на поиск объектов либо на поверхности, либо в воздухе на больших высотах. Радиус действия составлял около 1000 км в боевом режиме и до 2000 км в патрульном.

Вооружение.

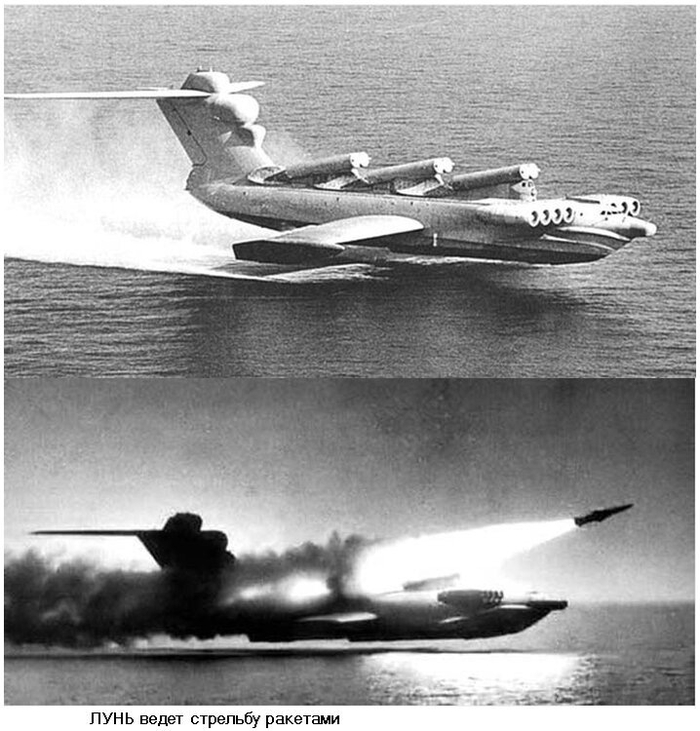

Главной особенностью «Луня» было ударное вооружение. На верхней части корпуса размещались шесть контейнеров для пусковых установок П-270 «Москит» — противокорабельных ракет с активным радиолокационным наведением, скоростью 2,8 Маха и дальностью до 120 км. Ракеты могли нести осколочно-фугасные или ядерные боеголовки.

Такое оснащение делало «Лунь» потенциальным «охотником» за авианосцами: он мог приблизиться к цели с минимального расстояния и выпустить ракетный залп, уклоняясь от перехвата благодаря малой высоте полёта.

Экипаж и управление.

Экипаж состоял из 10–15 человек: командир, второй пилот, штурман, бортинженер, оператор вооружения и другие специалисты. Кабина управления располагалась в передней части корпуса и включала большое количество аналоговых приборов и систем резервного управления.

Управление экранопланом требовало высокой квалификации. Полёт на высоте нескольких метров над морем при скоростях 400–500 км/ч предъявлял жёсткие требования к точности управления. Малейшее изменение волны могло нарушить устойчивость аппарата. Для стабилизации использовалась сложная система автоматического контроля.

Первые испытания и их результаты.

Испытания проводились на Каспийском море. В условиях спокойной воды аппарат показал выдающиеся характеристики: устойчивость, манёвренность, точность наведения вооружения. Однако с ростом волнения начинались проблемы: при волнении выше 3 баллов «Лунь» терял устойчивость и рисковал зачерпнуть воду крылом.

Также выявились сложности со взлётом при полной боевой загрузке. При стандартных условиях взлёт занимал до 1 километра водной глади. Для облегчения старта рассматривались варианты с буксировкой и специальными стартовыми катапультами, но реализовать их на практике не удалось.

Тем не менее, испытания подтвердили работоспособность концепции. ВМФ рассматривал возможность постройки серии из шести «Луней», а также разработку гуманитарной версии «Спасатель» для эвакуации с воды.

Упадок, забвение и музейное возрождение.

Конец проекта и политические реалии.

Несмотря на перспективность концепции, дальнейшая судьба «Луня» была омрачена резким изменением политической и экономической ситуации. Уже в конце 1980-х годов стало очевидно: серийное производство сталкивается с непреодолимыми препятствиями. Во-первых, развал СССР перечеркнул планы на массовое производство. Во-вторых, Министерство обороны переориентировалось на более традиционные и менее затратные виды вооружений: подводные лодки, ракетные крейсеры, авиацию.

Финансирование проектов экранопланов сократилось почти до нуля. Из запланированных шести «Луней» был построен только один. Второй экземпляр, гуманитарный экраноплан «Спасатель», был заложен, но так и не завершён. Попытки лоббировать продолжение работ наталкивались на отсутствие финансирования и интереса со стороны новых военных стратегов.

Кроме того, изменения в военной доктрине СССР и последующей России предполагали сокращение крупномасштабных проектов с высокой степенью технологического риска. Экранопланы считались сложными в эксплуатации, дорогими в обслуживании и слишком специфичными для широкого применения. На фоне экономического кризиса 1990-х годов подобные разработки оказались не в приоритете.

Заброшенность и десятилетия на берегу.

С начала 1990-х годов единственный «Лунь» оказался фактически заброшенным на берегу Каспийского моря, вблизи бывшей военно-морской базы в Каспийске. Его металлический корпус подвергался коррозии, системы управления и вооружения утратили работоспособность. Регулярные попытки восстановить корпус или перевезти аппарат откладывались на неопределённый срок из-за бюрократических и логистических трудностей.

Несмотря на это, интерес к «Луню» сохранялся. Снимки с места стоянки, сделанные спутниками и энтузиастами, стали появляться в интернете. На YouTube и в блогах начали публиковаться видеоролики с пояснениями конструкции, историями очевидцев и техническим разбором. «Лунь» постепенно обретал статус «легенды советской инженерии», хотя физически оставался в запустении.

Иногда предлагались смелые идеи: восстановить аппарат и использовать его в туристических целях, превратить в ресторан на воде, построить на его базе центр военно-патриотического воспитания. Однако все эти предложения оставались на бумаге, поскольку транспортировка и реконструкция требовали сотен миллионов рублей и тщательной координации с властями.

Неожиданное решение: "Лунь» едет в Дербент".

В 2020 году власти Дагестана и Министерство обороны приняли решение о перемещении экраноплана в Дербент. Операция была беспрецедентной по сложности: вес более 400 тонн, длина свыше 70 метров, огромные крылья и отсутствие подходящей инфраструктуры делали задачу почти невыполнимой. Было задействовано более 150 человек, включая инженеров, водолазов, военных и гражданских специалистов.

Экраноплан погрузили на понтоны и аккуратно отбуксировали вдоль побережья Каспийского моря. На финальном этапе, у берегов Дербента, его вытаскивали на сушу с помощью тяжёлых гусеничных тягачей и специально подготовленного бетонного настила. Перемещение заняло более двух недель и сопровождалось круглосуточным наблюдением. Это был один из самых крупных объектов, когда-либо транспортируемых по водному пути на территории современной России.

Сейчас «Лунь» установлен на площадке рядом с берегом и стал центральным экспонатом будущего военно-патриотического парка. По замыслу авторов проекта, внутри будут воссозданы кабина пилотов, боевое отделение и информационные стенды. Также рассматривается возможность установки мультимедийных экранов с историей экранопланов и интерактивными панелями для посетителей.

Историческое и инженерное значение.

«Лунь» — не просто музейный экспонат. Это вершина советской инженерной мысли в области транспорта, сочетающая в себе черты корабля, самолёта и ракетного комплекса. Он стал итогом многолетних поисков в области применения экранного эффекта и открыл целую новую главу в истории военной техники.

Научный и инженерный потенциал «Луня» не был реализован полностью, но оставил след в исследованиях маловысотного полёта, аэродинамики надводных объектов, распределения тяги и стабилизации на переменчивой поверхности. Эти наработки могут быть востребованы в проектах беспилотников, арктических транспортных средств и даже в космической отрасли, где требуется эффективное преодоление атмосферных слоёв.

Что осталось после «Луня».

После закрытия проекта 903 экранопланы в России ушли в тень. Однако тема не исчезла. Конструкторы из ЦКБ имени Алексеева продолжили работу над малыми экранопланами для гражданских целей: патрулирования, доставки грузов в труднодоступные районы, эвакуации.

Также периодически возобновляются дискуссии о применении экранопланов в современной армии — особенно для десантных операций, охраны морских границ и переброски сил на большие расстояния. Пока они не реализованы, но опыт «Луня» рассматривается как важное технологическое наследие.

Китай, Южная Корея, Иран и даже США проявляют интерес к технологии экранопланов. Это даёт надежду, что российская школа конструирования не останется в прошлом, а получит второе дыхание. Сегодня «Лунь» стоит на берегу, словно гигантский напоминатель о временах, когда инженерная мысль могла опережать политику. Но, быть может, завтра он вновь станет символом возвращения интереса к технологиям, способным изменить ландшафт морских операций.

Летучий корабль

В 1986 году сошел на воду первый корабль из серии боевых ракетоносных экранопланов весом 400 т. Его назвали «Лунь». Своеобразный гибрид с двигателями, разработанными авиаконструктором Николаем Кузнецовым, объединял в себе качества корабля и самолета. Проект считался перспективным, но в 90-е был законсервирован.

Экраноплан движется вблизи поверхности воды или земли за счёт так называемого экранного эффекта: набегающий под крыло поток воздуха создаёт дополнительную подъёмную силу — воздушную подушку. Он может развивать скорость до 500 км/ч и имеет ряд очевидных преимуществ. Более того, существует разновидность экранопланов, способных на длительное время отрываться от поверхности, переходя в режим самолета, — экранолеты.

Первый опытный образец военного экраноплана разработал нижегородский инженер-конструктор Ростислав Алексеев. Корабль-макет (КМ) с размахом крыльев в 38 метров и длиной 92 метра на Западе окрестили «Каспийским монстром». В воздух махину поднимала десятка двигателей, разработанных для стратегических бомбардировщиков.

Преимущества экранопланов перед другими видами военного транспорта — экономичность, грузоподъемность и быстроходность — были оценены руководством СССР и министерства обороны. Главной «фишкой» амфибии стала его незаметность для радаров противника. Опытный образец летал на высоте от 4 до 14 метров (слишком низко для радиолокаторов) поверхностью над поверхностью моря, не касался воды при полете (не уловим для гидролокаторов). КМ мог брать на борт груз равный собственной массе (240 тонн), при этом расходовал на его доставку в пять раз меньше топлива, чем транспортный самолет аналогичной грузоподъемности.

В 1972 году Алексеев развил свои идеи и создал десантную версию экраноплана «Орленок», он же А-90. Корабль мог за час доставить с одного берега Каспийского моря на другой до 200 морских пехотинцев с полным вооружением или два плавающих танка (БТР, БМП) с экипажами. При этом судно имело черты уже экранолёта — могло не только скользить в нескольких метрах над поверхностью воды, но и подниматься на высоту до 300 метров. На вооружение ВМФ СССР экранопланы типа «Орленок» поступили в 1979 году. В общей сложности было построено пять А-90, последний из был списан в 2007 году

Эволюция инженерной мысли Алексеева в итоге привела к созданию ракетного экраноплана «Лунь». Первый и, к сожалению, единственный экземпляр корабля был спущен на воду 16 июля 1986 года.

Длина машины уменьшилась до 73 метров, а размах крыльев в свою очередь увеличилась до 44 метров. Скорость хода «Луня» достигала 500 км в час, а дальность хода — до 2000 км. Максимальная взлетная масса составила 380 тонн. Помогали полету 8 газотурбинных двигателей НК-87. Вооружен экраноплан шестью советскими противокорабельными ракетами «Москит». На момент создания одной из самых современных разработок. «Москиты» двигаются со сверхзвуковой скоростью (2,5 тыс км в час) на расстоянии, затрудняющем их обнаружение и захват противоракетными установками (5-7 метров над поверхностью моря).

В 1984 году руководство Минобороны вывело тему экранопланов из приоритетных для ведомства. Среди высказаных экспертами причин - нетипичность проекта, необходимость новых материалов и т.д.

В последнее время о развитии строительства экранопланов вспоминают все чаще и чаще. В марте 2014 года ученые Дальневосточного федерального университета заявили о начале разработки первого экспериментального образца пассажирского экраноплана. Ранее о намерении возобновить строительство такого вида судов на динамической воздушной подушке объявляла Пограничная служба ФСБ России. Министерство обороны страны так же озвучивало свой интерес к экранопланам, однако в государственную программу вооружений до 2025года финансирование их разработки пока не было включено.