Город знаменитых дачников и окских просторов: чем интересна Таруса

Есть такие города, которые влюбляют в себя с первого взгляда. Восемь лет назад состоялось мое знакомство с этим небольшим, но очень живописным городом. А летом 2024 года мне вновь довелось посетить это место.

Таруса - это небольшой, очень уютный город в Калужской области, расположенный на границе с двумя другими регионами - Московской и Тульской областями. С последней граница проходит по Оке.

По официальным данным, в Тарусе, большая часть которой, - это частный сектор, проживает порядка 10 тысяч человек. Однако в летний сезон население города увеличивается чуть ли не в 10 раз, превращаясь в своего рода дачную столицу России.

Таруса, первое упоминание о которой относится к 1246 году, стала одним из первых российских городов, построенных по регулярному плану Екатерины II. Улицы расходятся веером от центральной площади.

В XIX веке здесь долго собирались провести железную дорогу, да так и не собрались. Не построили и моста через Оку. В период навигации перебраться на противоположный берег, где находится имение знаменитого художника Василия Поленова, можно на водном транспорте. В остальное время придется проехать по местным дорогам порядка 80 километров.

Транспортные неудобства во много определили судьбу города: здесь никогда не было крупной промышленности. Но благодаря этому обстоятельству Таруса сохранила свое очарование, с "усталым часом заката", "петухами да гусями" и даже "собачкой с маленькой бородкой". По крайней мере, так в 50-х годах прошлого века отписывал этот город поэт Николай Заболоцкий.

Застройка города весьма разнообразна: купеческие особняки могут мирно соседствовать с советскими зданиями, а богатые современные коттеджи с неприметными дачными домиками. Однако эта разношерстность не вызывает отторжения. Напротив, за счет архитектурной пестроты город кажется живым и многоликим.

Самой старой постройкой в Тарусе является Воскресенский храм, расположенный на Воскресенской горке, на самом берегу Оки. Церковь возвели в середине XVII века, потом несколько раз перестраивали, а при советской власти закрыли.

В конце 80-х московский философ, а впоследствии и священник Леонид Гвоздев вместе с группой энтузиастов взялся за восстановление старинного храма.

К началу нулевых дошли руки и до собора Петра и Павла. Сегодня практически невозможно представить Тарусу без этого храма с колокольней, однако в 1930-х годах его разрушили до первого этажа, превратив в Дом пионеров.

Подобные истории - разрушение и возрождение церквей - есть практически в каждом городе нашей страны. Особенность Тарусы не в этом. Сюда едут, чтобы пройтись по любимым местам Цветаевой и Паустовского, увидеть живописные улочки, насладиться невероятными окскими просторами.

Благодаря жившим здесь в разное время именитым писателям, литературоведам, художникам и кинематографистам, город превратился в один из культурных центров. Сегодня Таруса имеет статус природно-архитектурного заповедника и включена в список исторических городов России.

А первыми дачниками Тарусы считается семья Цветаевых, которая открыла моду приезжать сюда на лето. Первая поездка состоялась в 1891 году. Ехали целый день, трясясь в перегруженном возке. Приезжали почти 20 лет. Снимали дачу "Песочное", разрушенную в 1960-х. Теперь на этом месте находится дом отдыха.

Если прогуляться по заросшему берегу Оки от Воскресенской горки в сторону пляжа, можно увидеть кенотаф с надписью "Здесь хотела бы лежать Марина Цветаева". Это место ее памяти: могилы в Елабуге (Татарстан), где она погибла, нет.

Вся цветаевская Россия — в местных холмах, просторах и далях. Потом Тарусу оценили художники. Потом писатели, потом музыканты, а к середине XX столетия сюда потянулся тонкий ручеек преимущественно московской интеллигенции.

В 1955 году в Тарусу перебрался писатель Константин Паустовский. Здесь он провел последние 13 лет своей жизни. Он купил и отремонтировал старый одноэтажный дом, в котором сегодня находится музей писателя. Столкнувшись с местными бытовыми неудобствами, Паустовский неоднократно писал в газету "Правда". Благодаря его активной гражданской позиции в городе появилась электроподстанция, асфальтированная дорога до Серпухова и водопровод с колонками, получившими в народе название "колонки Паустовского".

На бульваре на берегу Оки стоит памятник еще одной известной дачнице - поэтессе Белле Ахмадулиной. Конечно же, это далеко не все знаменитые люди, которые некогда жили в Тарусе. Бывали здесь скульптор-анималист Василий Ватагин, писатель Алексей Толстой, пианист Святослав Рихтер, поэт Иосиф Бродский, певец Булат Окуджава, ученый Георгий Вульф и многие другие.

С общепитом, как и с ночлегом, в Тарусе проблем нет: есть варианты на любой вкус и кошелек. Нам почему-то очень захотелось отведать сербскую кухню в тарусском исполнении, но заведение было закрыто на спецобслуживание. В результате мы выбрали первое попавшееся кафе на набережной. Им оказалось "Ока". По сути, советская столовая с ценами 10-летней давности. За 300 рублей получили полноценный обед - салат, горячее и компот (это на одного). Ключ от туалета здесь нужно спрашивать на кассе. Если ничего не покупаешь, то и нечего пользоваться благами цивилизации. Удивительное место, буквально застывшее во времени.

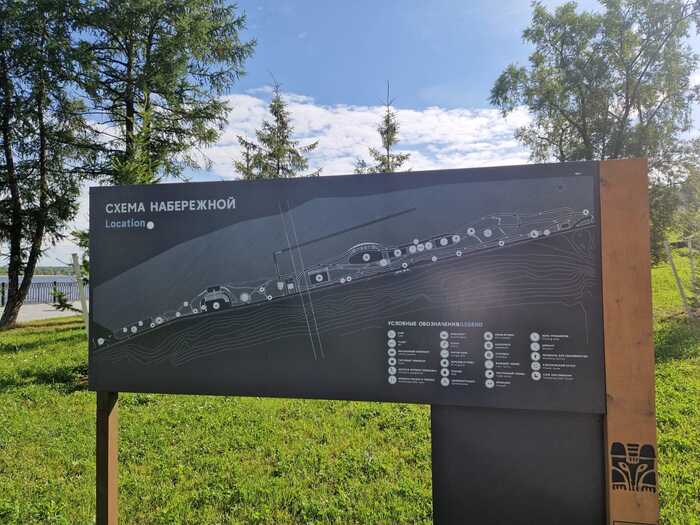

Впрочем, и в самой Тарусе куда-то спешат разве что туристы. Местные жители степенно и неторопливо передвигаются по узким улочкам. Здесь действительно можно насладиться тишиной, отдохнуть от суеты большого города и полюбоваться бескрайними окскими просторами.

Еще несколько фотографий Тарусы.