Карен Оганесян представил кадры фильма «Илия Муромец»

Илья Муромец (полное былинное имя — Илья Муромец сын Ивана.) — один из главных героев древнерусского былинного эпоса, богатырь, воплощающий общий народный идеал героя-воина.

Идея фильма принадлежит Егору Пазенко, который также исполняет и заглавную роль и выступает генеральным продюсером.

По словам создателей и продюсеров фильма, зрителя ждет не былинный, а исторический герой Руси, который в последствие был канонизирован Русской Православной Церковью. По предварительным данным, бюджет проекта составляет 900 миллионов рублей, съемки фильма завершены в 2020 году.

Время действий — XI век, тяжелые времена для Древней Руси. Ей угрожают орды кочевников, а изнутри раздирают междоусобицы князей, которые хочет остановить князь Владимир Мономах. И на помощь ему приходит великий богатырь Илья Муромец.

Образ главного богатыря и защитника земли русской не раз вдохновлял на творчество художников слова и мастеров экрана. Так, в 1956 году вышел фильм режиссера Александра Птушко «Илья Муромец», в котором главную роль сыграл Борис Андреев.Дата премьеры пока не объявлена

От Калки до нашествия: Натиск монголов за Запад

Быть специалистом во всех областях не возможно. Где-то мы знаем больше, вплоть до мелочей, а где-то остановились на уровне школьного учебника. Это нормально. Касается это утверждение и наших познаний в истории. У кого-то из нас подробные знания по истории, а кого-то поверхностные. Чем пользуются различные фальсификаторы истории, играя на наших неполных знаниях об исторических событиях. Одной из таких фальсификаций является атака так называемых "альтернативных историков" на монголо-татарское нашествие, которого, по их мнению, не было. Печально, что на этом шизофреническом историческом ревизионизме стоят люди с научными званиями и степенями.

Штурм монголами китайского города.

Дело в том, что сведения школьных учебников и научно-популярной литературы у большинства людей сложились в несколько неверную картину монгольского нашествия. По этой схеме сначала монголы пришли в 1223 г. и одержали победу на Калке, потом ушли и снова вернулись в 1237 г. и завоевали Русь. Это позволило фальсификаторам истории право утверждать, что нашествия по такой схеме произойти не могло. На самом деле это не совсем так. Дело в том, что учебники рассказывали в первую очередь о событиях, касающиеся Руси, поэтому временной промежуток 1223-1239 гг. попросту выпал из учебников, так как напрямую Руси не касался. Как же было на самом деле?

В начале XIII в. западные орды половцев полностью интегрировались в политическую карту Восточной Европы. Одни половцы завязали экономические, политические и династические связи с русскими княжествами, а другие - с Венгрией и Балканскими странами. Такое положение сохранялось до 20-х гг. XIII в. Восточные кипчаки (или канглы, кангиты) в начале XIII в. открыто стали врагами монголов, приняв бежавших от монгольского разгрома меркитов, непримиримых врагов Чингисхана. Джучи, сын Чингисхана, в 1216 г. получил приказ окончательно покончить с меркитами, что тот и сделал. Первый звонок опасности для Восточной Европы прозвучал, потому что монголы не оставляли на границах своего государства ни настоящих, ни потенциальных врагов, которыми могли стать половцы и союзные им русские княжества.

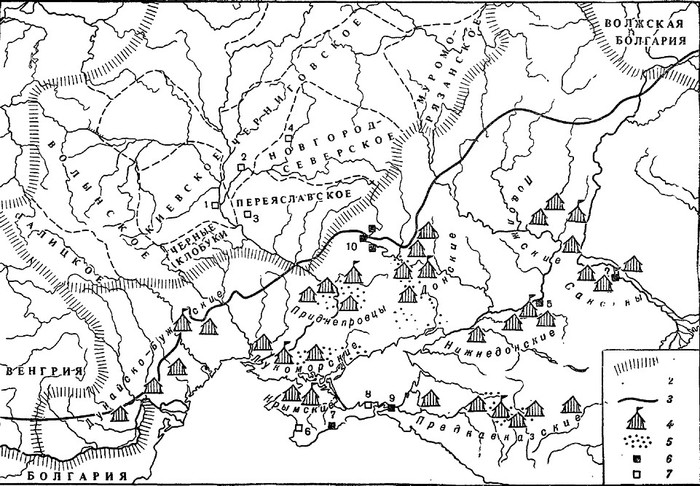

Половецкие кочевья в сер. XII - нач. XIII вв.Разумеется, западные половцы не могли не знать о надвигающейся опасности - беглецы с востока должны были принести весть об опасности. В 1219 г. монголы начали завоевание Хорезма и хану Джучи поручили поход на кипчаков. Армия монголов двинулась вниз по Сырдарье, покоряя город за городом. Население Сыгнака, столицы кипчаков, отказалось подчиняться и убило парламентера от монголов купца по имени Хасан-ходжа. Через неделю город был взят штурмом, разрушен, а население уничтожено. Вот как это описывает иранский историк Рашид ад-Дин в "Собрании летописей":

"Он (т. е. Джучи – авт.) послал предварительно [в Сугнак] посольство во главе с Хусейн-хаджи, который в качестве купца издавна состоял на службе Чингиз-хана, находясь в числе его приближенных [хашам], – чтобы он после отправления посольства, в силу своего знакомства и сродства [с населением], посоветовал жителям тех окрестностей [не сопротивляться] и призвал бы их к подчинению [монголам], дабы их кровь и имущество остались невредимыми.Сыгнак.

Когда тот отправился в Сугнак, прежде чем он успел перейти от выполнения посольства к увещеванию, негодяи [шариран], подонки [рунуд] и всякая чернь [авбаш] подняли шум и, крича «Аллах велик!» [такбир], его умертвили и сочли это за большую заслугу перед государем. Когда Джочи-хан услышал об этом обстоятельстве, то, приведя войско в боевой порядок, приказал биться с раннего утра до вечера. Они сражались несколько раз, пока завоевали его [город] силою и принуждением. Заперев врата прощения и снисходительности, монголы убили всех, мстя за одного человека. Управление той областью они дали сыну убитого Хусейн-хаджи и ушли оттуда. Они завоевали Узгенд и Барчанлыгкент, тогда двинулись на Ашнас; подавляющее большинство тамошнего войска состояло из всевозможного сброда [рунуд ва авбаш], они в войне переусердствовали, и большинство их было убито".

В 1221 г., после покорения Приаралья, Джучи двинулся на северо-восток, где разгромил кипчакское войско, сломив сопротивление восточных половцев. Папский посол Плано Карпини, проезжавший по степям восточных половцев описывал в "Истории монгалов" горестную картину разгрома и уничтожения:

"После этого мы въехали в землю Кангитов, в которой в очень многих местах ощущается сильная скудость в воде, даже и население ее немногочисленно из-за недостатка в воде… В этой земле, а также в Комании, мы нашли многочисленные головы и кости мертвых людей, лежащие на земле подобно навозу… Эти люди были язычники, и как Команы, так и Кангиты не обрабатывали земли, а питались только скотом; они не строили также домов, а помещались в шатрах. Их также истребили Татары и живут в их земле, а те, кто остался, обращены ими в рабов".

Одновременно, в 1220 г. из Северного Ирана 30-тысячная монгольская армия под командованием опытных полководцев Джебе и Субэдэя двинулась в поход на западных половцев. Пройдя огненным ураганом вдоль южного берега Каспийского моря, монгольские тумены вторглись и разграбили Азербайджан, Ширван и через Дербент вошли на Северный Кавказ. Здесь в 1221 г. они встретили яростное сопротивление аланов, бывших в союзе с половцами. Вот как рассказывает об этом арабский историк Ибн аль-Асир:

"Получив известие о них (татарах), аланы поспешили собрать у себя много кипчаков; они сразились с ними (татарами), но ни одна сторона не преодолела другой. Тогда татары послали сказать кипчакам: “Мы с вами одного рода (происхождения), а эти аланы вам не родня, чтобы вы им помогали, и их религия не похожа на вашу. Мы вам даем обещание не трогать вас, и мы вам дадим сколько хотите денег и одежды, если вы не будете вмешиваться между нами и ими”. И действительно между ними состоялось соглашение относительно количества денег, одежды и т. д., которые они (должны были) дать им (кипчакам) и они действительно преподнесли им (кипчакам) то, о чем было уговорено, после чего кипчаки покинули город аланов: и на них напали татары, многих из них перебили, ограбили и увели в плен".

Таким образом, половцы совершили свое первое предательство, которое предопределило их печальное судьбу. Но и совершивших предательство половцев настигло возмездие. Монголы немедленно напали на них. Как пишет аль-Асир:

"Потом они направились к кипчакам, которые, чувствуя себя в безопасности, в силу заключенного между ними и (татарами) мира, разошлись, но не успели они опомниться, как неожиданно напали на них татары, вторглись в их страну и по очереди нанесли им поражение и отняли у них вдвое больше того, что они им дали. Кипчаки, жившие далеко, услышав об этом, бежали далеко без боя, причем одни из них искали убежища в лесах, другие в горах, а иные ушли в страну русов; татары же остались в стране кипчаков, богатой большими пастбищами зимой и летом. В ней есть холодные летом и теплые зимой места, богатые пастбищами. Это — страна лесов на берегу моря. Они (татары) дошли до города Судака, (главного) города кипчаков, где их главные силы...Монголы стали хозяевами Ставрополья, Прикубанья и Крыма. Они ограбили половцев до нитки, отобрали лучшие пастбища и скот. То есть к последующим завоеваниям монголы готовились два года, а не бегали, как утверждают фальсификаторы истории на одной лошади по зимним полям до Каракорума и обратно.

Достигнув Судака, татары овладели им, жители же его разбежались в разные страны; одни ушли в горы со своими семьями и имуществом, другие сели на корабли и отправились в страну румов, что в руках мусульман — детей Кылыч-Арслана".

Среди половцев появление монголов вызвало панику. Они бежали с обжитых родных степей. "Кипчаки, жившие далеко, услышав об этом, бежали далеко без боя, причем одни из них искали убежища в лесах, другие в горах, а иные ушли в страну русов", как пишет аль-Асир. Так на Руси оказались половецкие ханы, которые умоляли о помощи.

"И прибежали окаянные половцы к месту, которое называется Половецкий вал, остаток их: Котян, князь половецкий, с другими князьями; а Даниил Кобякович вместе с Юрием Кончаковичем были убиты. Этот Котян был тесть князя Мстислава Мстиславича Галицкого, и пришел он с князьями половецкими в Галич с поклоном к своему зятю Мстиславу и ко всем князьям русским. И принес он многие дары — коней, и верблюдов, и буйволов, и невольниц, и, кланяясь, одарил всех русских князей, говоря: «Сегодня нашу землю татары отняли, а вашу завтра придут и возьмут, и поэтому помогите нам». Умолял Котян зятя своего Мстислава; а князь Мстислав послал к своим братьям, князьям русским, за помощью, говоря так: «Поможем половцам; если мы им не поможем, то они перейдут на сторону татар, и у тех будет больше силы, и нам хуже будет от них». Долго они советовались и, уступив просьбам и мольбам половецких князей, решили пойти на помощь Котяну".Далее русские князья решили выступить в поход монголов в 1223 г. Это стало неожиданностью для монголов, которые воевали пока только против половцев и появление нового врага в их планы не входило. Монголы попытались уладить дело миром (а может даже решили таким образом разделить противников, чтобы бить их по одиночке), разъяснив свою позицию русским князьям: "Слышали мы, что идете вы против нас, послушавшись половцев. А мы вашей земли не занимали, ни городов ваших, ни сел ваших, и пришли не на вас. Но пришли мы, посланные Богом, на конюхов и холопов своих, на поганых половцев, а вы заключите с нами мир. И если прибегут половцы к вам, вы не принимайте их, и прогоняйте от себя, а добро их берите себе. Ведь мы слышали, что и вам они много зла приносят, поэтому мы их также бьем" , как пишет русский летописец в Тверской летопись. Но русские князья, вероятно, уже были наслышаны о монгольском вероломстве, поэтому не послушали доводов монголов, убили послов и вступили в несчастливую битву на Калке. И снова половцы совершили предательство, обратившись в бегство, бросив русских союзников.

"Тверская летопись".

Битва на Калке. Худ. П. Рыженко.

Одержав победу на Калке, монголы неожиданно (вероятно, от головокружения от успехов) напали на Волжскую Булгарию в 1224 г. Здесь их встретили булгарские князья, которые уже знали с каким врагом имеют дело. Монголы были наголову разбиты. Оставшиеся в живых четыре тысячи монгольских воинов ушли в Среднюю Азию на соединение с монгольскими войсками. Половцы же вернулись на старые кочевья. Как пишет аль-Асир:

"Таким образом, земля кипчаков освободилась от них и те из них, которые спаслись, вернулись в свою страну. До этого, т. е. со времени вступления татар в страну кипчаков и русов, пути сообщения были прерваны, и от них ничего не доходило до нас, ни буртаси, ни соболя, ни других товаров, вывозимых из тех стран. По уходе татар из тех стран, бежавшие жители вернулись в них, пути были восстановлены и снова стали привозить товары".

Как видим, страшный урок ни половцам, ни русским, ни булгарам в прок не пошел. Монголы ушли, все успокоились и стали жить, как жили раньше. Вместо того, чтобы объединиться и готовиться к войне все проявили преступное благодушие и беспечность.

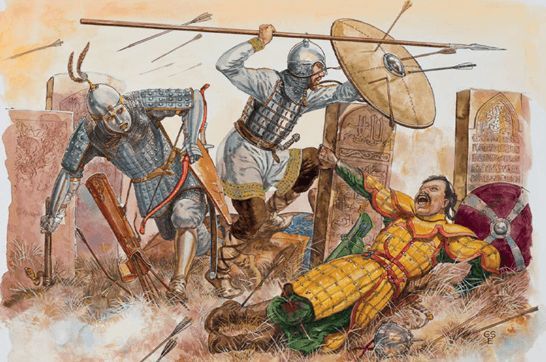

Битва булгар с монголами.

Однако монголы снова появились в половецких степях в 1228-29 гг. 30-тысячным отрядом на этот раз командовали Субэдэй и царевич Кутай. Целью похода были город Саксин, Волжская Булгария и половцы. Русь этот поход не затрагивал, как не затронул и западную часть половцев, потому что в 1228 г. они воевали против галицкого князя Даниила Романовича. Снова и половцы и русские проявили преступную беспечность. А вот некоторым половецким кочевьям пришлось не сладко, и никто не пришел им на помощь. Они в панике бежали. Некоторые пришли в Венгрию и просили об убежище и даже приняли католичество, что говорит о сильном потрясении, раз половцы отказались от своих национальных корней ради спасения. Многие укрылись на Руси. Осенью 1229 г. монголы разбили в сражении булгар, но в 1230 г. Субэдэй с частью войск был отозван для войны с чжурчжэнями. Между тем, монголы добили половцев между Уралом и Волгой и с 1232 г. начали наступление на Волжскую Булгарию, но без особых успехов. Монголы нарвались на булгарские укрепления в виде земляных валов, и пробиться не сумели. В Прикаспии монголы сумели вытеснить половцев, но были остановлены аланами. Снова история дала шанс русским и половцам осознать опасность и снова впустую.

В 1235 г. Великий хан Угэдэй созвал курултай, где провозгласил о завоевании Восточной Европы. Как пишет Рашид ад-Дин:

"И благословенный взгляд каана остановился на том, чтобы царевичи Бату, Менгу-каан и Гуюк-хан вместе с другими царевичами и многочисленным войском отправились в области кипчаков, русских, булар [поляков], маджар, башгирд, асов, в Судак и в те края и все их завоевали; и они занялись приготовлением [к этому походу]".

К 1235 г. главные противники монгольской империи - чжуржэньская империя Цзинь и держава Хорезмшахов прекратили свое существование. Поэтому монголы смогли выделить главные силы для войны в Восточной Европе. На Русь, Булгарию и половцев шла огромная, закаленная в боях армия монгольских ветеранов. Монголы называли поход Кипчакским, то есть главной целью были половцы, а все остальные страны и народы пострадали, как союзники половцев. Уже перечень командующих туменами, приведённый Рашид ад-Дином, говорит о масштабе похода:

"Царевичи, которые были назначены на завоевание Кипчакской степи и тех краев, [были следующие]: из детей Тулуй-хана – старший сын, Менгу-хан, и брат его Бучек; из рода Угедей-каана – старший сын, Гуюк-хан, и брат его Кадан; из детей Чагатая – Бури 185 и Байдар и брат каана, Кулкан; сыновья Джучи; Бату, Орда, Шейбан и Тангут; из почтенных эмиров: Субэдай-бахадур и несколько других эмиров. Они все сообща двинулись весною бичин-ил, года обезьяны, который приходится на месяц джумад 633 г.х. [11 февраля – 11 марта 1236 г. н.э.]; лето они провели в пути, а осенью в пределах Булгара соединились с родом Джучи: Бату, Ордой, Шейбаном и Тангутом, которые также были назначены в те края".

Как видим, поход начался летом 1236 г. и осенью главные силы монголов соединились отрядом Джучи. Это опровергает вздорные выдумки фальсификаторов истории, которые почему-то уверяют своих читателей, что монголы зачем-то ходили в походы зимой и по бесплодным пустыням. На запад ушли войска улуса Джучи, включавшим в себя Забайкалье и часть Заволжья, улуса Чагатая (Средней Азии и Южного Казахстана), улуса Угедея (часть Семиречья и Западная Монголия), основная монгольская армия, которой командовали по обычаю потомки хана Толуя. Это была, пожалуй, самая большая и самая боеспособная армия XIII в.

Монголы врываются в булгарский город.

Осенью 1236 г. армия монголов обрушилась на Волжскую Булгарию. Это было разумно: большой армии нужно было продовольствие на зиму и фураж для лошадей. Разоренные войной половцы не могли этого дать, поэтому Булгария стала первой жертвой похода. Шансов устоять против численного и военно-технического превосходства монгольской армии у булгар не было. Весной 1237 г. покорение Булгарии было закончено. Цветущие города и земледельческие поселения лежали в руинах, десятки тысяч людей было убито и уведено в плен. От некоторых городов не осталось даже названия, а булгарский народ со временем прекратил свое существования, перемешавшись с половцами, он дал начало новому народу – татарам, принявший чужое имя чужеземных завоевателей.

Далее монголы покончили с половцами и аланами. К этому времени половцы и аланы были полностью дезорганизованы и оказались не способными оказать сопротивление. Монголы пошли на них, как на охоту - облавой. "Затем царевичи, составив совет, пошли каждый со своим войском облавой, устраивая сражения и занимая попадавшиеся им по пути области. Менгу-каан с левого крыла шел облавой по берегу моря [Каспийского]", писал Рашид ад-Дин. Серьезное сопротивление оказал единственный половецкий вождь по имени Бачман. Но и он попал в плен и был казнен.

Монгольское войско в походе.

"Рассказ о Бачмане и уничтожении его. Когда каан (Угетай) отправил Менгу-каана, Бату и других царевичей для овладения пределами и областями Булгара, асов, Руси и племен кипчакских, аланских и других, (когда) все эти земли были очищены от смутьянов и все, что уцелело от меча, преклонило голову перед начертанием (высшего) повеления, то между кипчакскими негодяями оказался один, по имени Бачман, который с несколькими кипчакскими удальцами успел спастись; к нему присоединилась группа беглецов. Так как у него не было (постоянного) местопребывания и убежища, где бы он мог остановиться, то он каждый день (оказывался) на новом месте, (был) как говорится, в стихе: «днем на одном месте, ночью на другом», и из-за своего собачьего нрава бросался, как волк, в какую-нибудь сторону и уносил что-нибудь с собою. Мало-помалу зло от него усиливалось, смута и беспорядки умножались. Где бы войска (монгольские) ни искали следов (его), нигде не находили его, потому что он уходил в другое место и оставался невредимым. Так как убежищем и притоном ему большею частью служили берега Итиля, он укрывался и прятался в лесах их, наподобие шакала, выходил, забирал что-нибудь и опять скрывался, то повелитель Менгу-каан велел изготовить 200 судов и на каждое судно посадил сотню вполне вооруженных монголов. Он и брат его Бучек оба пошли облавой по обоим берегам реки. Прибыв в один из лесов Итиля, они нашли следы откочевавшего утром стана: сломанные телеги и куски свежего конского навоза и помета, а посреди всего этого добра увидели больную старуху. Спросили, что это значит, чей это был стан, куда он ушел и где искать (его). Когда узнали наверняка, что Бачман только что откочевал и укрылся на остров, находящийся посреди реки, и что забранные и награбленные во время беспорядков скот и имущество находятся на том острове, то вследствие того, что не было судна, а река волновалась подобно морю, никому нельзя было переплыть (туда), не говоря уже о том, чтобы погнать туда лошадь. Вдруг поднялся ветер, воду от места переправы на остров отбросил в другую сторону и обнаружилась земля. Менгу-каан приказал войску немедленно поскакать (на остров). Раньше, чем он (Бачман) узнал, его схватили и уничтожили его войско. Некоторых бросили в воду, некоторых убили, угнали в плен жен и детей, забрали с собою множество добра и имущества и затем решили вернуться. Вода опять заколыхалась и, когда войско перешло там, все снова пришло в прежний порядок. Никому из воинов от реки беды не приключилось. Когда Бачмана привели к Менгу-каану, то он стал просить, чтобы тот удостоил убить его собственноручно. Тот приказал брату своему Бучеку разрубить его (Бачмана) на две части".Хан Котян не стал дожидаться очередного погрома и бежал с 40 тысячами человек своей орды в Венгрию, где и нашел свой конец от руки палача. Другие бежали в Болгарию, на Кавказ. Воевать остались не многие. Их монголы добили в 1239 г. уже после первого похода на Русь. Половцы, как народ, навсегда прекратили свое существования, став частью других народов, навсегда забыв свое имя и прошлое. Летом 1237 г. монголы легко по одиночке покорили мордву и буртасов. Таким образом, к зиме Русь осталась один на один с монгольскими завоевателями. И, конечно, не выстояла, потому что даже теперь русские князья не объединились. Каждый князь надеялся на крепость городских стен, многочисленные крепости и множество храбрых воинов. Это хватило, чтобы отбиться от любого степного врага, но не от монгольских туменов, имевших за плечами полвека опыта осад и штурмов городов и крепостей.

Джувейни "История завоевателя мира"

Итог известен. Русь оказалась расколота, её земли были поглощены соседями – литовцами и поляками, а единый древнерусский этнос прекратил свое существование (как булгары и половцы), дав начало трем новым славянским народам: русским, украинцам и белорусам. Русь попала под власть Золотой орды на 240 лет, а земли Украины и Белоруссии оказались под чужеземным игом гораздо дольше. Половцы, буртасы и булгары так же прекратили свое существование, как самостоятельные народы. Такова была цена политической слепоты, преступной беспечности и равнодушия.

Автор - KAMAS

Кто такие татары или татаро-монголы? Происхождение, становление и распространение этнонима «татары»

Термин «татары» появился у тюркских и монгольских народов в 6–8 веках нашей эры. За многовековую историю слово «татары» приобретало и теряло функции этнонима, политонима, соционима и конфессионима.

Согласно тюркологу Кляшторному, название «татар» восходило к личному имени жужаньского (жуаньжуаньского) правителя Датаня (Татара), ставшего новым обозначением жужаней (жуаньжуаней). В средние века среди кочевников Великой степи обычным делом было когда племя или народ, именовались именем своего правителя.

К примеру свое наименование жужани (жуаньжуани) получили благодаря своему кагану Юйцзюлюю, который присвоил себе имя – Жуаньжуань, став вождем кочевья.

Другие примеры:

– Тюрко-монгольское кочевое население Чагатайского улуса которое располагалось на территории Мавераннахра, стали именовать себя «чагатаями» именем своего первого хана-основателя, Чагатая. Причем даже в начале XX века часть населения Мавераннахра достаточно стойко сохраняла самоназвание «чагатай».

– В Золотой Орде во времена правления хана Узбека, кочевое население Золотой Орды повсеместно стали именовать себя «узбеками».

– Основное тюркское (турецкое) население Османской империи, вплоть до 1923 года, именовались и именовали себя «османами», название происходит от имени основателя государства Османа I.

Что же касается происхождения татар то, как и было озвучено выше, татарами стали именовать себя жужани, приняв в качестве самоназвания имя своего нового правителя. Задолго до рождения Чингисхана, татары стали доминирующим племенем в восточной части Великой степи, распространив свое самоназвание среди соседних племен. Но широкое распространение этот этноним получил благодаря китайцам. Которые не сильно утруждая себя этнографическими изысканиями тех или иных кочевых племен и родов, стали повсеместно называть всех кочевников что жили к северу от Китая, в восточной части Великой Степи, независимо от их происхождения (монгольского, тюркского, тунгусского) – татарами (по китайски: да-да)

Слово «татары» в средневековой китайской историографии соответствовало европейскому понятию «варвары».

Китайскими средневековыми историками татары (в широком смысле) делились на три части:

- Белые татары — кочевники, живущие южнее пустыни Гоби, вдоль Великой Китайской стены. В их число входили немногочисленные тюркские племена региона и монголоязычные племена онгуты и конграты.

- Чёрные татары — кочевники, живущие в степи занимаясь скотоводством. В число чёрных татар включались преимущественно племена и рода которые впоследствии стали известны под общим наименованием «монголы».

- Дикие татары — южносибирские племена охотников и рыболовов. Они не знали ханской власти и управлялись старейшинами. В их число включались племена которые являлись предками современных: алтайцев, хакасов, тувинцев, якутов, тунгуссо-маньчжурских народов (кроме маньчжуров) и части бурят.

Что касается этнонима «татаро-монголы» то он был впервые использован китайцами в форме «мэн-да», в официальных текстах начиная с эпохи династии Сун, еще в 10 веке задолго до рождения Чингисхана. Именно с этих времен китайцы начинают постепенно выделять из общей массы кочевых племен, доминирующие племя. Таким образом используя этноним «мэн-да» (монголо-татары) имелось в виду доминирующее племя (династия) то есть «монголы» (мэн-у) и все прочие преимущественно монголоязычные племена региона то есть «татары» (да-да).

Что же касается распространения этнонима «татары» на запад, то за его распространением в первую очередь ответственны преимущественно половцы. Которые очевидно переняли это название у своих тюркоязычных собратьев проживающих в Джунгарии. В то время как последние собственно у китайцев. Таким образом на Руси, Грузии, Армении, Анатолии, монголы стали известны под именем «татары». В то время как в Европе термин «татары» превратился в «тартары» из-за контаминации с Тартаром. Который в Средние века означал как глубочайшие области ада, так и далёкие и неизвестные области Земли, откуда, как казалось европейцам, пришли «дикие» орды кочевников.

В последствии тюркские народы (половцы, булгары) улуса Джучи (Золотой Орды) по давней традиции приняв на себя имя народа-завоевателя и одновременно употребляя собственные племенные наименования, стали называть себя ещё и татарами, что в их глазах служило синонимом монголов.

К сведению первым из европейцев кто обратил внимание на то что тартар стоило бы правильнее именовать монголами, был итальянский монах-францисканец по совместительству историк-путешественник Плано Карпини. Который лично в 1246 году посетил столицу улуса Джучи, город Сарай, где встречался с Бату-ханом (Батыем. Затем кочевую ставку близ Каракорума где был на приёме у только что избранного великим ханом Гуюка, и в 1247 году благополучно возвратился в Рим. Где издал книгу «Historia Mongalorum quos nos Tartaros appellamus» (История Монгалов, именуемых нами Тартарами).

Что же касается истинных татар, которые к моменту восхождения Чингисхана утратили свое былое величие, но были по совместительству одним из пяти наиболее крупных и сильных монголоязычных племен в XII веке. Одни из первых потерпели поражения от монголов во главе с Тэмуджином, который помимо борьбы за гегемонию в степи отомстил им за смерть своего отца Есугея-Багатура. И исходя из монгольской летописи 1240 года «Сокровенного сказания монголов» монголы вырезали всех татар, кто был ростом выше тележной оси.

Тем не менее истребив поголовно самих татар, Чингисхан по давней монгольской традиции их этноним увековечил. И распространил их имя на некоторые свои боевые авангарды, которых стал именовать татарами. Что также внесло свою лепту в распространение сея этнонима.

Что же касается современных татар, крымских и казанских то они как это очевидно не являются потомками тех самых татар.

Крымские татары являются потомками преимущественно половцев а казанские преимущественно булгар, это были два покоренных монголами тюркских народа, что стали называть себя татарами, что в их представлениях служило синонимом монголов.

А что же касается родства крымских и казанских татар, то как показали генетические исследования, это два разных народа, которые не являются родственными, несмотря на то что оба этих этноса входят в тюркскую языковую группу.

Это говорит о том, что они произошли от разных этносов, половцев и булгар соответственно.