В видео инфографика с дополнениями

Богатые археологические находки свидетельствуют о давней истории присутствия людей в регионе, а если ещё учесть и находки в Дманиси... Но более массовое заселение региона началось со времен верхнего палеолита. А неолитический образ жизни, основанный на производстве продуктов питания, начался на Кавказе с 6-го тысячелетия до н. э.

Как регион, богатый природными ресурсами, включая руды, пастбища и древесину, Кавказ был довольно интересным регионом для экономики растущих городских центров в северной Месопотамии. Археологические данные с 4-го тысячелетия до н.э. свидетельствуют о наличии двух основных культур бронзового века в регионе - это майкопская и куро-араксская. Майкопская культура хорошо известна своими большими и богатыми курганами, особенно на одноименном участке, которые отражают возникновение новой системы социальной организации, в то время как куро-араксская культура прослеживается на обоих флангах Кавказского хребта, демонстрируя связь между севером и югом. Контакты между Ближним Востоком, Кавказом, Причерноморско-Каспийской степью и Центральной Европой, как археологически, так и генетически, задокументированы еще с 5-го тысячелетия до н. э. Интенсивность этих контактов увеличилась в 4-м тысячелетии до н. э., параллельно с развитием новых технологий, включающих использование колёсного транспорта, медных сплавов, нового вооружения и более продуктивных пород овец. Интенсивность контактов с соседями имела решающее значение для многих культур. В культурно-генетическом образовании древнеямной культурно-исторической общности, к примеру, до половины генома. Потому как в 3-м тысячелетии до н. э. возросшая мобильность, связанная с колесным транспортом, лошадьми и совершенствованием скотоводческих практик, привела к резкому увеличению численности популяций тесно связанных с ямной культурой. Что в конечном итоге существенно сказалось на генофонде как современной Европы, так и Южной Азии. А Кавказ сыграл значительную роль в предыстории и становлении евразийского генетического разнообразия.

Недавние палеогенетические исследования позволили решить несколько давних вопросов, касающихся культурных и популяционных преобразований в доисторические времена. А также исследования обнаружили загадочную древнюю популяцию северной части Центральной Евразии, но об этом позже.

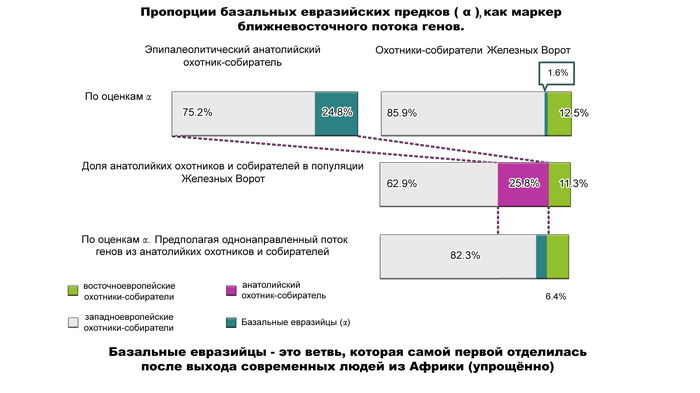

Одной из важных особенностей кавказского региона является родословная европейского происхождения у охотников-собирателей, которая распространялась примерно с запада на восток. Это происхождение отличается от такового у ранних европейских фермеров, которые более тесно связаны с ранними земледельцами северо-западной Анатолии и Леванта.

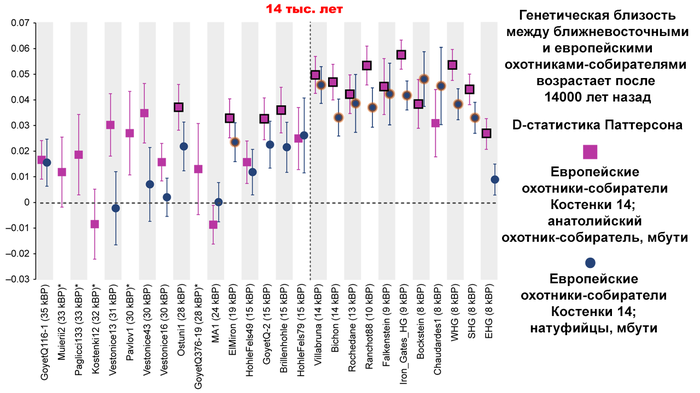

Ближний Восток и Анатолия издавна считались регионами, из которых пришло сельское хозяйство и животноводство в Европу. В мезолите и раннем неолите в этих регионах было три разных популяции, с анатолийским и левантийским происхождением на западе и группы с отчетливым восточным происхождением, соответственно на востоке. Восточные были впервые описаны у особей из Грузии верхнего плейстоцена как охотники-собиратели Кавказа, а затем у мезолитических и неолитических особей из Ирана.

В последующие тысячелетия, от неолита до бронзового века, наблюдалось смешение этих наследственных групп, что привело к генетической однородности исходных популяций. К северу от Кавказа представители медного и бронзового веков из Самарской области (5200–4000 гг. До н.э.) имели одинаковую смесь восточных и кавказских охотников-собирателей, так называемого «степного происхождения». Люди с этой генетической смесью распространились дальше на запад, оставив вклад в современных европейцах, и на восток в Алтайский край, а также в Южную Азию.

Уже не первый год ведутся работы в кавказском регионе чтобы понять и охарактеризовать генетическую изменчивость кавказских популяций. Ранее уже были проанализированы группы из различных географических, культурных, этнических и языковых традиций. Кавказ был описан как асимметричный полупроницаемый барьер, основанный на более высокой генетической близости южнокавказских групп к анатолийским и ближневосточным популяциям и генетическом разрыве между ними и популяциями Северного Кавказа с прилегающей Евразийской степью. В то время как данные аутосомной и митохондриальной ДНК кажутся относительно однородными по всему Кавказу. А разнообразие Y-хромосом выявляет более глубокую генетическую структуру, свидетельствующую о влиянии нескольких так называемых «отцов-основателей» с поразительным географическим соответствием этнических и языковых групп, и исторических событий. В новой работе учёные стремились исследовать, когда и как сформировались генетические шаблоны, наблюдаемые сегодня в регионе, и проверить, их наличие с доисторических времен. А также какую роль сыграл Кавказ в качестве проводника генного потока в прошлом и в формировании культурного и генетического состава более широкого региона. Это имеет важное значение для понимания того, каким образом были связаны Европа, Евразийская степь и первые городские центры на Ближнем Востоке. Учёные стремились генетически охарактеризовать людей из культурных комплексов, таких как майкопский и куро-араксский, а также оценить количество генного потока на Кавказе в периоды интенсификации эксплуатации ресурсов степной среды, поскольку это могло быть вызвано культурными и технологическими инновации позднего медного и раннего бронзового веков, около 6000–5000 лет назад. А поскольку распространение степного происхождения в Центральной Европе и восточных степях 5 тыс. лет назад стало ярким миграционным событием в предыстории человека, учёные также проследили формирование профиля степного происхождения и проверили влияние соседних фермерских групп на запад или центры градостроительства дальше на юге.

В данной работе исследователи показывают, что жители Кавказа из описанного временного интервала, образуют два различных генетических кластера, которые были стабильны в течение 3000 лет и соответствуют экогеографическим зонам степной и горной областей. Что отличается от ситуации в настоящее время, когда горы Кавказа отделяют северное население от южного. Тем не менее, в начале бронзового века наблюдается тонкий поток генов с Кавказа, а также из восточноевропейских фермерских групп в степной регион, ещё до массовых миграций степных скотоводов в 3-м тысячелетии до нашей эры.

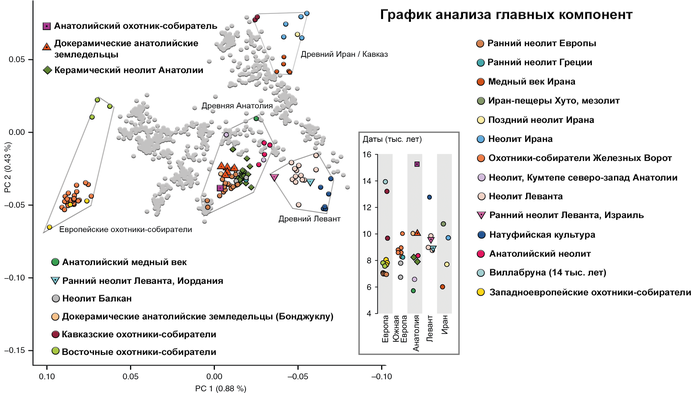

Генетическая кластеризация и наследственные маркеры

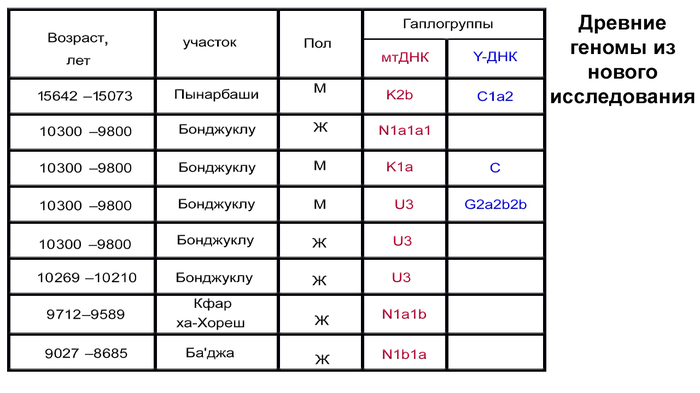

Основываясь на графиках главных компонент и примесей, можно наблюдать два разных генетических кластера: один относится к ранее опубликованным древним особям из западной части Евразийской степи (кластер «степь»), а второй из популяций южного Кавказа и древних особей бронзового века из современной Армении (кластер «Кавказ»), в то время как несколько человек из выборки занимают промежуточные позиции между ними. Резкое различие, наблюдаемое за 3 тыс. лет, отмечено в распределении гаплогрупп Y-хромосомы, с типами R1 / R1b1 и Q1a2 в степных популяциях и L, J и G2 в кластере Кавказа.

Напротив, распределение митохондриальных гаплогрупп более разнообразны и схожи в обеих кластерах.

Два отдельных скопления наблюдаются у самых древних особей описываемого временного интервала, датируемых медным веком (~ 6300–6100 лет назад). Три человека из могильников Северного Кавказа Прогресс-2 и Вонючка 1 («степь медного века»), в которых прослеживаются родословные, связанные с восточными и кавказскими охотниками-собирателями, генетически очень похожи на особей медного века из Самарской и Саратовской областей, включая Хвалынск II. Это разбавляет признаки восточных охотников и собирателей, благодаря предкам связанных с кавказскими охотниками и собирателями на участках, расположенных непосредственно к северу от предгорий Кавказа. И наоборот, более древние особи самого северного горного фланга, связанные с дарквети-мешоковской культурой медного века, которые являются родственниками первой степени из Унакозовской пещеры (аналитическая метка «Кавказ медного века»), демонстрируют смешанное происхождение, в основном связанное с анатолийским неолитом (оранжевый) и кавказскими охотниками и собирателями / Иран неолит (зеленый). В то время как аналогичные профили предков были зарегистрированы для анатолийского и армянского медного века и лиц бронзового века, что свидетельствует о наличии смешанной предковой линии к северу от Кавказа уже ~ 6500 лет назад.

Древняя североевразийская родословная у степных майкопских особей

У четырех особей из курганов, археологически связанных со степным вариантом майкопской культуры, отсутствуют компоненты анатолийских фермеров, по сравнению с майкопскими особями из предгорий Кавказа того же периода.

Вместо этого они несут третий и четвертый компонент предков, который тесно связан с верхнепалеолитическими сибиряками. Этот компонент максимизирован у отдельных жителей Афонтовой Горы III и коренных американцев, а также у современных жителей Северной Азии, таких как нганасаны Северной Сибири.

Дополнительные анализы показали, что простые двухсторонние модели степного варианта майкопской культуры в виде смеси связанной со степью медного века как из Афонтовой горы III или с американскими индейцами не подходят. Больше подходит модель: степь медного века (63,5 ± 2,9%), Афонтова гора III (29,6 ± 3,4%) и американский Кенневик (6,9 ± 1,0%).

Сигнал связанный с кенневикским человеком, скорее всего, обусловлен восточноевразийской частью индейской родословной, поскольку статистика показывает, что у степных майкопских особей больше общих аллелей не только с индейцами каритиана, но и с народом хань из Китая.

Профиль предков Кавказа

Майкопский период, представлен 12 особями из восьми майкопских участков: двое из Майкопа; четверо представителей новосвободненской культуры из могильника Клады; и 6 из позднего майкопского периода. Их представители выглядят однородными.

Они очень похожи на предшествующих кавказских особей медного века и представляют собой продолжение местного генетического профиля. Эта родословная сохраняется в последующие столетия, по крайней мере, до ~ 3100 лет назад, как это показали представители куро-араксской культуры и с северо-востока (Великент, Дагестан), и с Южного Кавказа (Капс, Армения), а также из среднего и позднего бронзового веков с севера, например, Кудахурт и Марченкова гора.

А в целом, Кавказский профиль родословной относится к армянскому и иранскому медному веку и неотличим от других особей куро-араксской выборки (Армения ранняя бронза на графике), что предполагает двойное происхождение с участием анатолийско-левантийских предков и кавказских охотников-собирателей с иранским неолитом, с минимальным вкладом восточных охотников-собирателей и западных охотников-собирателей, возможно, как часть предков, связанных с анатолийскими фермерами. Кавказские охотники-собиратели и анатолийский медный век для всех шести групп из кавказского кластера, включая Кавказ медного века, поздний бронзовый век, майкопскую и позднемайкопскую, майкопско-новосвободненскую, куро-араксскую и дольменную культуры, составляют от 40 до 72%.

А представители куро-араксской и новосвободненской выборки, вероятно, получили дополнительные примеси, связанные с иранским медным веком, по 24,9% и 37,4% соответственно.

Профиль степной родословной

Особи из северокавказской степи, связанные с ямной культурой (5300–4400 лет назад) почти идентичны особям из Калмыкии, Среднего Поволжья, Украины, и другим лицам бронзового века из евразийских степей, которые имеют характерный профиль «степной родословной», как смесь родословной, относящейся к восточным и кавказским охотникам-собирателям.

Эти индивиды образуют плотный кластер, в который также входят представители северокавказской культуры предгорной степи (4800–4500 лет назад), которые имеют общий профиль степных предков, как и представители катакомбной культуры в кубанских, каспийских и предгорных степях (4600 –4200 лет назад), который пришел на смену ямной.

Особи посткатакомбного культурного блока средней бронзы, возрастом 4200–3700 лет, из поздней северокавказской и лолинской культур, представляют оба профиля предков, распространенных на Северном Кавказе. Представители горного района речки Кабардинка (не путать посёлком в Краснодарском крае) имеют типичный профиль предков в степи, тогда как особи из участка Кудахурт, менее 100 км к востоку и один представитель дольменной культуры поздней бронзы, возрастом 3400–3200 лет, сохраняют «южный» профиль Кавказа. И наоборот, один человек лолинской культуры напоминает степную майкопскую родословную.

Примесь в степную зону с юга

Доказательства взаимодействия между Кавказским и Степным кластерами прослеживаются в генетических данных от представителей, связанных с поздней степной фазой майкопской культуры около 5300–5100 лет назад. Эти «смешанные» особи были похоронены в тех же захоронениях что и степные, они имели более высокую долю предков, связанных с анатолийскими фермерами, хоть и смещенную в сторону кавказского кластера. Ранее люди из данного региона получили дополнительные анатолийские и иранские неолитические примеси, примерно 20 поколений или 560 лет назад.

Родословная анатолийских фермеров в степных группах

Представители самарского медного века образовывали переходные формы, от восточных к кавказским охотникам и собирателям, однако с этого пути их сбили примеси иранских и анатолийских предков в последующие века. Потому как эти примеси передавались через южную часть Кавказа. Первое появление комбинированного родства с анатолийскими фермерами в степной зоне очевидно связано со степным кластером майкопской культуры. Тем не менее, результаты анализа позволяют предположить, что ямная и более поздние группы западноевразийских степей также имеют родство с анатолийскими фермерами. Так как они слегка смещены в сторону европейских неолитических групп по сравнению с предыдущими представителями медного века.

Культуры среднего и позднего бронзового века, такие как полтавкинская, андроновская, срубная и синташтинская, показывают дальнейшее увеличение доли анатолийских фермеров, что непосредственно не связанно с событиями на Кавказе. А прямой источник происхождения, связанный с анатолийскими фермерами может быть исключен.

Однако культура шаровидных амфор и группы медного века из Причерноморья (современные Украина и Болгария), представляющие более отдалённые источники кавказских, восточных и западных охотников-собирателей, а также анатолийских фермеров, являются одними из наиболее поддерживаемых кандидатов для источников этих примесей в вышеупомянутые популяции минуя Кавказ.

Вклад от анатолийских фермеров у особей из ямной культуры Самары составляет 13,2 ± 2,7%, а у ямников Украины и Кавказа по 16,6 ± 2,9%. Также выяснилось, что представители поздней северокавкозской и ямной культур, Кавказа и Украины (Днепропетровская обл.), вероятно, получили дополнительные примеси от 6% до 40% от соседних кавказских групп.

Это предполагает более сложную и динамичную картину групп степных предков во времени, включая формирование локального варианта степных предков в северокавказской степи из представителей местного медного века, вклада степной майкопской культуры и непрерывность популяций между ранним периодом ямной культуры и средним бронзовым веком, 5300–3200 лет назад.

Совместная модель древнего населения Кавказского региона

Самая подходящая модель повторяет генетическое разделение между кавказскими и степными группами совместно со степными особями медного века, получившими более 60% родословной от восточных охотников-собирателей, а оставшаяся часть от основной линии, связанной с кавказскими охотниками-собирателями, тогда как майкопская группа получила около 86,4% от кавказских охотников-собирателей, 9,6% от лиц, связанных с анатолийскими фермерами, и 4% от восточных охотников-собирателей. А ямники Кавказа получили большинство своих предков от степных особей медного века, но также получили около 16% от анатолийских фермеров, связанных с культурой шаровидных амфор.

Заключение

Доисторический период проанализированный в новом исследовании, примерно с 6 до 3 тыс. лет назад, продемонстрировал генетическое разделение между группами в северных предгорьях Кавказа и группами степных регионов севернее. По сравнению с более современными популяциями Кавказа, которые показывают четкое разделение на группы Северного и Южного Кавказа вдоль Главного Кавказского хребта, в бронзовом веке была другая ситуация.

А тот факт, что люди, похороненные в курганах в предгорной зоне Северного Кавказа, более тесно связаны с древними людьми из регионов, расположенных на юге в современной Армении, Грузии и Иране, приводит к двум основным наблюдениям.

Во-первых, спустя некоторое время после бронзового века популяции на Северном Кавказе должны были получить дополнительный поток генов от степных популяций, которые теперь отделяют их от южных кавказцев, сохранивших профиль предков бронзового века. Археологические и исторические записи предполагают многочисленные вторжения в течение последующих периодов железного века и средневековья, но это влияние на ДНК ещё предстоит проверить.

Во-вторых, новые результаты показывают, что Кавказ не был препятствием для человеческих миграций в доисторические времена. Вместо этого сопряжение степных и северных горных экозон можно рассматривать как территорию переноса культурных инноваций с юга и прилегающих евразийских степей далее на север. Что лучше всего иллюстрируется двумя захоронениями степной майкопской культуры, которые имеют дополнительное происхождение анатолийских фермеров. Это также может объяснить регулярное присутствие «артефактов в стиле Майкопа» в погребениях, которые разделяют традиции степи медного века и генетически также относятся к степной группе. Следовательно, разнообразные группы «степного Майкопа» представляют собой связь степных и кавказских групп, в том числе и культурную.

Что касается влияний с юга, самые ранние даты из нового исследования дарквети-мешоковской культуры, непосредственных предшественников майкопской (медный век Кавказа), указывают на то, что генетический профиль Кавказа уже присутствовал к северу ~ 6500 лет назад. Это согласуется с неолитизацией Кавказа, которая началась в поймах рек Южного Кавказа в 6- м тысячелетии до нашей эры, откуда она распространилась на запад и северо-запад в течение следующего тысячелетия.

Остается неясным, присутствовал ли местный профиль кавказских охотников и собирателей (из карстового грота Котиас Клде и пещеры Сацурблия в современной Грузии) в регионе Северного Кавказа до неолита.

В данной работе исследователи показывают, что область предгорного Северного Кавказа была генетически связана с югом во времена майкопской культуры. Даже без прямых древних данных ДНК из северной Месопотамии, результаты свидетельствуют об увеличении ассимиляции особей медного века из Ирана, Анатолии, Армении и Кавказа медного века в интервале 8-6 тыс. лет назад и они, вероятно, также усилили культурные связи. Возможно, что культурно-генетическая основа майкопцев сформировалась в рамках этой сферы взаимодействия.

Майкоп долгое время интерпретировали как конечный пункт расширения месопотамских цивилизаций. Далее было высказано предположение, что наряду с этим влиянием, ключевые технологические инновации в Западной Азии, которые совершили революцию в конце 4-го тысячелетия до нашей эры, в конечном итоге также распространились и на Европу. Более ранняя связь в конце 5-го тысячелетия до н.э., однако, позволяет предположить об альтернативном археологическом сценарии: был ли этот культурный обмен взаимным и добровольным? И какую роль в передаче инноваций сыграли богатые металлом районы Кавказа? Вполне возможно, что жителей соседних регионов посещала мысль: «а зачем платить если можно завоевать и владеть?»

В пределах 3000-летнего интервала новые данные показывают, что северные фланги были последовательно связаны с Ближним Востоком и получали многочисленные генетические потоки с юга во время майкопской, куро-араксской и поздней фазы северокавказской культур. Интересно, что этот обновленный внешний вид южной генетической структуры в предгорьях Кавказа соответствует периоду ухудшения климата 4200 лет тому назад (известному как событие Бонда 3). Что совпала с коллапсом Аккадской империи и концом египетского Древнего царств. А в прикаспийской степной зоне, наблюдался спад на протяжении нескольких сотен лет. Исследователи также отмечают, что различие между Степью и Кавказом, хоть и не строго, но скорее отражает изменяющуюся границу генетического происхождения во времени, возможно, из-за климатических или культурных факторов, связанных со средствами к существованию или социальным обменом. Таким образом, появление степного предка в северных предгорьях, вероятно, совпадает с расширением ареала скотоводов ямной.

Важным наблюдением является и то, что самарские и степные представители медного века, расположенные непосредственно к северу от Кавказа, первоначально не получали потока генов анатолийских фермеров. Вместо этого, профиль степных предков медного века показывает равномерную смесь предковых линий восточных и кавказских охотников-собирателей, указывая на культурные и генетические различия между популяциями степи и Кавказа.

Все более поздние степные группы, начиная с ямников, отклоняются от смеси восточных и кавказских охотников и собиратели в сторону европейского населения на Западе. Однако они получили предковые примеси анатолийских фермеров от собратьев по культуре из Украины (Днепропетровская обл.) и Болгарии. А на Северном Кавказе этот генетический вклад мог произойти благодаря контактам с кавказскими группами. Альтернативным источником, объясняющим увеличение родства, связанного с западными охотниками-собирателями, может быть контакт с группами медного и раннего бронзового веков, такими как культуры шаровидных амфор и трипольская из Украины, у которых уже была примесь анатолийских фермеров.

Археологические аргументы согласуются с обоими сценариями и скорее всего имели место примеси из всех источников.

Помимо этого контакт ранней ямной и поздней майкопской культур подтверждается майкопскими следами в ранних ямных комплексах. Эти взаимодействия очевидны из поразительного сходства образов в погребальных камерах Центральной Европы и Кавказа и в схожести геометрических узоров на каменных могилах Причерноморской степи и каменных стелах Кавказа.

А также отмечено сходство с керамикой культуры шаровидных амфор, которая связывает восточную окраину Карпат и Балтийское море. Это совпадение символов подразумевает сеть связей и взаимодействий конца 4-го тысячелетия до н.э., которая прослеживается по всему Черноморскому региону с участием Кавказа, а затем и ранних групп шаровидных амфор в Карпатах и центральной Европе. Роль ранних ямников в этой сети до сих пор неясна. Однако эта зона взаимодействия предшествует любому прямому влиянию групп ямной культуры на генофонд Европы или последующему формированию культуры боевых топоров. А продолжительность этого взаимодействия способствовала тонкому потоку генов от фермеров на восточной границе пахотных земель в степь, за несколько столетий до массового расширения ареала обитания скотоводческих групп, достигших Центральной Европы в середине 3-го тысячелетия до нашей эры.

Удивительным открытием стало и то, что особи степного майкопа из восточных пустынных степей имели особый наследственный компонент, который связывает их с позднепалеолитическими стоянками Сибири, как Мальта 1 в Иркутской области и Афонтова гора III у Красноярска, а также с коренными американцами. Это подтверждается и более часто встречающимися в Восточной Азии особенностями, включая и производный рецептор эктодисплазина-A (EDAR), который также наблюдался у охотников собирателей из Карелии и Скандинавии.

Дополнительная близость к восточноазиатским народам предполагает, что это происхождение исходит не от древних северных евразийцев, а от еще не идентифицированной наследственной популяции в северной части центральной Евразии с широким распространением между Кавказом, Уралом и Тихим океаном. Следы этих популяций исследователи обнаружили у юго-западных и самых молодых представителей выборки.

Понимание того, что Кавказские горы служили коридором для распространения потока генов кавказских охотников-собирателей на север, а также для тонкого более позднего потока генов с юга, позволяет сделать предположение об источнике праиндоевропейских языков.

Стоит отметить, что в предыдущих исследованиях эти же авторы склонялись к местоположению источников протоиндоевропейских языков к северу от Кавказа, однако в новом исследовании они перенесли предполагаемый источник уже к югу от Кавказа. По их мнению, это может объяснить раннее разветвление анатолийских языков, до греческих, индоиранских и индоарийских. Тем не менее, последние результаты палеогенетики из Южной Азии предполагают распространение среднего и позднего бронзового века через степной пояс.

Независимо от более ранней схемы разветвления языковых групп, распространение некоторых или всех ветвей протоиндоевропейских языков было бы возможно через Северное Причерноморье и Кавказ и оттуда, вместе со скотоводами в Европу. Этот сценарий находит поддержку в хорошо засвидетельствованной и широко документированной «степной родословной» в европейских популяциях. Однако сами авторы признают, что они пока не могут решить эту проблему.

Создано на основе статьи:

Ancient human genome-wide data from a 3000-year interval in the Caucasus corresponds with eco-geographic regions.

Chuan-Chao Wang, Sabine Reinhold, Alexey Kalmykov, Antje Wissgott, Guido Brandt, Choongwon Jeong, Olivia Cheronet, Matthew Ferry и другие. doi.org/10.1038/s41467-018-08220-8 nature.com

Вспомогательные материалы:

Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians. doi.org/10.1038/ncomms9912 nature.com