Может содержать ложь (5)

Заканчиваем знакомиться с книгой Алекса Эдманса.

Все части выложены в серии.

Почему моментальный перепост – это зло

Коротко для ЛЛ: Улучшаем себя и весь мир: выслушиваем оппонента, проверяем источник и самого автора, знакомимся с темой, поощряем разномыслие и не переходим на личности.

Остаток книги посвящён советам автора, как попытаться улучшить этот сложный мир, в котором нельзя верить кому-либо на слово. Начинать надо с себя. Нужно быть готовым к новому знанию, сколь бы неприятно оно ни выглядело. Хотя бы ознакомиться с чужой точкой зрения принесёт пользу. Как писал Аристотель:

Признак образованного ума — способность усвоить мысль, не принимая ее за истину.

Даже если кто-то на 90% неправ, остальные проценты стоит принять к сведению. Когда мы отписываемся от кого-то, прочитав правдивый, но неприятный для себя пост, мы думаем, что наказываем его, но по факту вредим самим себе, лишаясь возможности научиться.

Полезно читать, что пишут на другой стороне, но кому из них верить? Для укрепления доверия придумали такую вещь, как рецензия. В мире огромное множество печатных изданий, но далеко не каждое из них обеспечивает необходимый контроль качества своей продукции. Одно дело, когда мы читаем статью в Nature, и другое – на вебстраничке автора. Первый обязательно требует рецензии, а на второй может стоять что угодно. Для того, чтобы помочь читателям ориентироваться в дебрях СМИ, составляются рейтинги изданий. Financial Times, например, имеет список лучших 50 бизнес-изданий.

Однако редакторы и рецензенты не могут вычистить всё негодное. Также журналы часто имеют свои предпочтения и, бывает, отклоняют статьи просто потому, что им не нравятся результаты. А нравятся редакторам прежде всего статистически значимые выводы. С ними можно получить более широкий отклик, будут больше цитировать, а это хорошо для рейтинга. При всём при том, сам факт публикации автоматически создаёт доверие, хоть и не стопроцентное. Кроме этого, если статья с изъяном, найдётся достаточно желающих вставить знаменитому журналу пистон и попытаться опровергнуть опубликованное. Журналу придётся потом отзывать или перерабатывать статью. Или опубликовать репликацию.

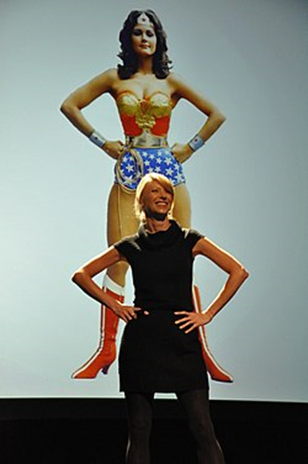

Так было со знаменитой статьёй Эми Кадди о «силовом позировании», согласно которому принятие определённой позы меняет наше настроение и придаёт уверенность. Запрёмся в туалете, поставим руки в боки перед зеркалом – и вот уже с новым настроем идём на собеседование с потенциальным работодателем. Журнал Psychological Science, который опубликовал статью Кадди, выпустил позднее воспроизводящее исследование, которое, увы, не подтвердило выводов Кадди.

И всё же конфликтов и многообразия взглядов в науке хватает, и она движется далеко не только опровержениями. Методов исследований много, и не всегда ясно, который из них лучше. Потому следует обращать внимание на научный консенсус по теме. Лучше всего это делать путём ознакомления с систематическими обзорами.

Большинство из нас читает, в основном, не научную, а популярную литературу, где с рецензиями не так радужно. Как составить своё мнение в этом случае? Во-первых, к источнику нужно относиться изначально с осторожностью. Второй шаг – спросить эксперта. Не обязательно быть знакомым с одним из них, можно просто погуглить. Также можно оценить предвзятость автора, проверив, упоминает ли он альтернативные объяснения или хотя бы предупреждает, что результаты могут быть другими в других обстоятельствах. Если же в статье пишется о «ясных свидетельствах» или «исчерпывающем доказательстве», превозносится результат, то к ней стоит отнестись со здоровым скептицизмом. Автор не должен называть своё исследование новаторским, за него это сделают другие (если оно таковым окажется).

В-третьих, нужно обратить внимание на автора и, главное, его мотивацию. Стоит спросить: опубликовал ли бы он противоположный результат? Кто он такой вообще? Имеет ли он степень, индекс цитирования, где работает? Если этого всего нет, какой у него опыт работы в области? Казалось бы, очевидные вопросы, но озабочивается ими далеко не каждый. Автор бестселлера Как привести дела в порядок, работал садовником, продавцом витаминов, стеклодувом, турагентом, начальником заправки, дилером в логистике, торговцем мопедами и просто менеджером. Этот противоречивый опыт не помешал ему продать полтора миллиона экземпляров своей книжки.

Мало отнестись критически к прочитанному, нужно так же ответственно относиться к перепосту. Автор советует делать паузу. Ясно, конечно, что чаще всего распространяют не точную информацию, но соответствующую собственным убеждениям. Поэтому стоит пройти всю авторскую лесенку ошибочного выбора ступеньку за ступенькой. Второй совет – делать паузу также перед тем, как соберёшься кого-нибудь критиковать. «Не читал, но осуждаю» звучит сильно и категорично, но, к сожалению, глупо. Нашей целью должно быть не набрать популярность, а донести информацию.

Умнее надо действовать не только по одному, но и сообща. Что же создаёт эффективную организацию? Прежде всего нужно преодолевать инерцию группового мышления, порождающую конформизм. Для этого в коллективе должны присутствовать люди, мыслящие по-разному, а не просто добиться полового, этнического или социального разнообразия. К разнообразию должно «прилагаться» вовлечение, создающее условия, чтобы коллеги делились своими разными точками зрения. Для этого придумано много методов. Например, можно обеспечить подачу анонимных предложений. Можно воспользоваться дельфийским методом. Можно давать первое слово младшим. Можно использовать «тихий старт» – заставлять участников читать раздаточный материал перед началом обсуждения. Даже простое голосование может помочь.

Однако дельфийский метод и мозговой штурм сжирают кучу времени. Чтобы добиться более полного вовлечения можно попытаться наладить «микропроцессы»: удалить решения, принимаемые по умолчанию, уменьшить глубину иерархии, не наказывать за ошибки и просить тех, кто настаивает на своей точке зрения, приводить их в деталях.

Конструктивная критика является необходимым элементом академического процесса. В рамках окружения, именуемого автором научной культурой, находится место обязательному оппоненту, играющему роль «адвоката дьявола». Несогласие должно не наказываться, а наоборот – вознаграждаться. Если ты знаешь, что критика твоего проекта неизбежна, ты заранее сделаешь его более устойчивым к ней. Добросовестные исследователи сами ищут слабые места в своих трудах ещё до того, как отправить его рецензенту. Это практика называется pre-mortem. Ты представляешь себе неудачу своего проекта и ищешь возможные причины. Это куда лучше, чем post-mortem, когда проект уже завалили, и ты выясняешь, почему.

В заключительной главе автор вознамерился сделать умнее уже не организации, а целые общества. Эта задача решается привитием навыков критического мышления. Для этого он предлагает ряд техник. Первая из них называется «рассмотрение противоположного» (consider the opposite) и предполагает активный поиск альтернативных точек зрения. Следующий подход – повысить статистическую грамотность. Статистику – в школу! Это позволит нам избежать предвзятости подтверждения. Также нужно продвигать любознательность: выпускать научно-популярные фильмы, поощрять образование по методу Монтессори. Всё это уже хорошо, конечно. Но лучшие результаты даёт техника под названием скаффолдинг, при котором учитель оказывает поддержку ученику, задавая дополнительные вопросы вроде «подумай об аргументах, которые может иметь другая сторона» или «назови ещё три причины, чтобы дать положительный ответ». Эта идея перекликается с зоной ближайшего развития Льва Выготского: критическому мышлению, как и любому делу, легче научиться вначале сообща.

Далее, следует иметь в виду, что люди откликаются на сообщения, основываясь, главным образом, не на реальных фактах, а на групповой принадлежности и идентичности. Так называемая гипотеза культурного осознания, что на народном языке звучит как «своя рубашка ближе к телу». Например, вопрос изменения климата вызывал понимание и у республиканцев, и у демократов, пока Ал Гор не политизировал эту тему своим фильмом Неудобная правда. Всё, после этого многие республиканцы превратились в климатических скептиков.

Рецепт в этом случае прост: сообщения, адресованные публике, должны разделять свидетельства от идентичности: стараться не высмеивать оппонентов, стремиться к тому, чтобы важные темы подавались людьми с разной политической ориентацией.

Автор также предлагает решения по проверке фактов: централизованные списки для книг, привлечение внимания к авторам, раздающим книжные рекомендации и даже предупреждения о потенциальном риске со стороны издателей или торговцев. Есть у него и предложение по лучшим практикам для авторов: журналистам предлагается не цитировать без ссылок, исследователям – сообщать о статье в СМИ лишь тогда, когда свободно доступна её полная версия, а авторам рекомендаций книг не писать их, если не прочитана сама книга. Вообще, рекомендации – штука скользкая, и большинство из них должно восприниматься с долей сомнения.

Что же касается столкновений с оппонентом, то Алекс советует перед тем, как начать отвечать, сделать глубокий вдох и повременить со спонтанным ответом. После этого следует указать на то общее, что у тебя есть с оппонентом и позиционировать свои аргументы как средство достижения общих целей. Но как уважение к оппоненту сочетается с идеей, что есть лишь один правильный путь? Дело в том, что мир так сложен, что есть довольно мало тем, о которых можно судить с полной определённостью, и чаще всего они связаны с точными науками. В других вещах мнения часто диаметрально противоположны, а объективного арбитра не существует.

И даже чёткое свидетельство не может быть альфой и омегой, поскольку оно может оказаться не окончательным. Мнения, теории, решения почти всегда имеют в своей основе долю субъективности, и это прекрасно. Надо лишь не забывать честно об этом упоминать. И даже если у нас есть окончательное свидетельство, даже оно не всегда сможет стать основанием для действия, поскольку, как правило, мы преследуем сразу несколько целей, а обстоятельства всегда разные. Так или эдак, всё равно придётся решать на месте. Поняв ограничения свидетельств, а также осознав их силу, мы сможем вести более свободную жизнь.

Разделять свидетельства от идентичности – чего может быть проще! Вот только проблема как раз в том, что все без исключения политики стремятся оседлать горячую тему первыми, чтобы извлечь из неё пользу. Я бы сказал, что это суть политического процесса. Так что верить этому простому совету автора я бы не стал.

Все эти советы типа «минздрав предупреждает» – не что иное, как первый шаг к цензуре. При всех благих замыслах здесь мы сталкиваемся с проблемой, что в идейном поле нет минздрава. Кто может поручиться за истинность спорного факта? Уж явно не госорганы. Поэтому не стоит ограничивать идейное многообразие общества, кроме очевидно деструктивных идей. Этим мы сделаем только хуже.

В целом можно сказать, что книжка неплохая, но мне не хватило указания на несовершенность человеческого знания. Даже авторитет науки имеет свои границы, и это нужно честно признать. У всех есть право на ошибку, в том числе и у учёных. К сожалению, у Алекса я этого не прочитал. Какой-то он слишком самоуверенный в своём повествовании. Это немного отталкивает. Хотя ладно, хватит брюзжать. Книжка всё равно хорошая, и я не жалею, что потратил на неё время.

Наука | Научпоп

9.1K поста82.4K подписчиков

Правила сообщества

Основные условия публикации

- Посты должны иметь отношение к науке, актуальным открытиям или жизни научного сообщества и содержать ссылки на авторитетный источник.

- Посты должны по возможности избегать кликбейта и броских фраз, вводящих в заблуждение.

- Научные статьи должны сопровождаться описанием исследования, доступным на популярном уровне. Слишком профессиональный материал может быть отклонён.

- Видеоматериалы должны иметь описание.

- Названия должны отражать суть исследования.

- Если пост содержит материал, оригинал которого написан или снят на иностранном языке, русская версия должна содержать все основные положения.

- Посты-ответы также должны самостоятельно (без привязки к оригинальному посту) удовлетворять всем вышеперечисленным условиям.

Не принимаются к публикации

- Точные или урезанные копии журнальных и газетных статей. Посты о последних достижениях науки должны содержать ваш разъясняющий комментарий или представлять обзоры нескольких статей.

- Юмористические посты, представляющие также точные и урезанные копии из популярных источников, цитаты сборников. Научный юмор приветствуется, но должен публиковаться большими порциями, а не набивать рейтинг единичными цитатами огромного сборника.

- Посты с вопросами околонаучного, но базового уровня, просьбы о помощи в решении задач и проведении исследований отправляются в общую ленту. По возможности модерация сообщества даст свой ответ.

Наказывается баном

- Оскорбления, выраженные лично пользователю или категории пользователей.

- Попытки использовать сообщество для рекламы.

- Фальсификация фактов.

- Многократные попытки публикации материалов, не удовлетворяющих правилам.

- Троллинг, флейм.

- Нарушение правил сайта в целом.

Окончательное решение по соответствию поста или комментария правилам принимается модерацией сообщества. Просьбы о разбане и жалобы на модерацию принимает администратор сообщества. Жалобы на администратора принимает и общество Пикабу.