Производительный ультрабук на базе Ryzen 5700U для разработчика: Обзор Ninkear A15 Plus

После подробного материала с разбором и тестами N14 Pro, компания Ninkear предложила заслать мне их следующую модель - A15 Plus, которая построена на базе проверенной временем платформы Ryzen 5700U. Пожалуй, если сейчас зайти на любой онлайн-маркетплейс, можно найти сотни различных предложений ноутбуков на базе "красной" платформы и даже среди них модели от Ninkear есть чем выделится! Стоит ли брать A15 Plus за 60.000 рублей? Узнаем в сегодняшней обзорной статье!

Распаковка

Пожалуй, не могу не отметить свою благодарность компании Ninkear за подаренный ультрабук N14 Pro: девайс во многом мне помогает, с учётом того, что мы собираемся с вами реализовать проект автомобильной тематики (который в свою очередь требует частого нахождения на улице), иметь подобный портативный гаджет как минимум удобно.

После прошлого обзора ребята из Ninkear сказали, что мой стиль написания обзоров им понравился и в особенности то, что я уделяю внимание такому важному аспекту для многих разработчиков, как скорость clean-сборки комплексных проектов с десятками тысяч строк кода. Поэтому когда мне предложили протестировать другой их лэптоп на базе "красной" платформы - я согласился :)

Девайс пришёл ко мне в хорошо запечатанной коробке, внутри которой находилось ещё две небольшие коробочки: первая с блоком питания, проводной мышкой (в N14 Pro была беспроводная), а также фирменным ковриком. Ультрабук хорошо запакован, в целом, не вызывает сомнений, что он доедет нормально и служба доставки его не разобьёт.

Дизайном лэптоп напоминает, в первую очередь, конечно-же технику от всем известной яблочной компании. Пожалуй, это какой-то тренд последних лет, но назвать его плохим язык не повернется - ультрабук очень тонкий, почти полностью металлический и в целом отдаёт некоторой премиальностью. Корпус очень сильно напоминает оный у N14 Pro, однако наша сегодняшняя модель значительно тоньше - что можно записать как в плюсы (очень компактный), так и в минусы (нужно быть осторожнее, если устройство необходимо будет закинуть в рюкзак или в машину).

Открывая лэптоп, мы лицезреем здоровенный тачпад с поддержкой мультитача (т.е возможностью делать операции а-ля зум) и весьма удобную клавиатуру, которая, кстати, весьма похожа на оную в N14 Pro. Судя по всему, Ninkear не стали изобретать велосипед и использовали одну из generic-клавиатур, которые можно без проблем найти в Китае и заказать по парт-номеру. Небольшой, но всё же плюсик к ремонтопригодности! Кроме того, в клавиатуре установлена светодиодная регулируемая подсветка для работы в темное время суток. Мелочь, а приятно.

Лишь один мелкий нюанс может расстроить некоторых читателей - это совмещенная кнопка включения с общей клавиатурой. Я лично тоже немного скучаю по этим тактильным отдельным кнопочкам, но увы, тренды диктуют свои правила!

В остальном же, девайс не вызывает никаких нареканий с точки зрения внешнего вида и в целом, весьма стоек к царапкам и прочим вещам, характерным для устройств, которые активно используются в портативном режиме. Давайте же узнаем, что у девайса "под капотом"!

Производительность

Как уже было оговорено ранее, ультрабук построен на базе достаточно актуальной и проверенной платформы Ryzen 7 5700U. В отличии от N14 Pro, который построен на базе платформы от Intel, A15 Plus отличается значительно более высокой производительностью и в первую очередь - в 3D графике: сложно поспорить с тем, что GPU семейства Radeon значительно шустрее Iris XE в наше время. Давайте же ознакомимся с подробными спецификациями A15 Plus:

Процессор: AMD Ryzen 7 5700U с 8-ядрами/16-потоками и частотой до 4.3ГГц на базе архитектуры Zen 2, выпущенный по 7нм тех. процессу. Процессор вышел в 2021 году и получил 8 мегабайт L3 кэша (общего), 512Кб L2 кэша (на каждое ядро отдельно), а также имеет весьма "холодный" нрав в виде TDP 15W.

GPU: Radeon 512SP на базе архитектуры GCN 5.1 (Vega II), который работает на частоте до 1.750МГц и использует некоторую часть ОЗУ в качестве VRAM. Ускоритель поддерживает DX12, OGL 4.6, Vulkan 1.3 и SM 6.7. Практически все самые последние стандарты!

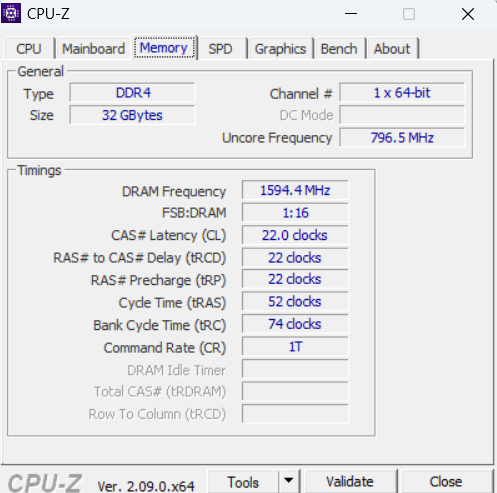

ОЗУ и SSD: 32Гб DDR4 на частоте 3200МГц. SSD - NVMe на 1Тб.

Аккумулятор: 57Вт/ч. Производитель обещает около 10 часов работы от аккумулятора в обычном режиме (понятное дело, что если процессор будет молотить весь аптайм на 100% - то аккумулятор сядет быстрее).

Дисплей: 15.6" матрица с разрешением 1920x1080, выполненная по технологии IPS с яркостью 400Нит. Её качество вполне на уровне, хотя для кого-то яркость может показаться маловатой.

Интерфейсы: 2x USB 3.0, MicroSD, 3.5мм джек для наушников, а также HDMI и полноценный Type-C (как передача данных, так и зарядка), а также Wi-Fi 2.4GHz/5.0GHz.

ОС: Windows 11 Home.

Цена: 63.000 рублей на момент написания статьи или 675$!

По моему субъективному мнению, характеристики весьма и весьма неплохие для такого прайса! Я помню лэптопы за те-же деньги в 2012-2013 году (те же Samsung'и RV серии), которые предлагали совсем уж базовые характеристики за эти же деньги. А сейчас, вот, можно купить весьма бодрый лэптоп не только для офиса и серфинга в сети, но и более серьезных рабочих задач!

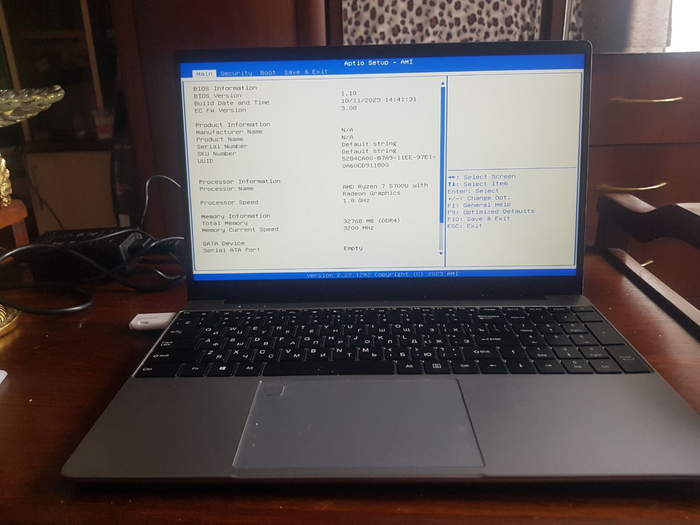

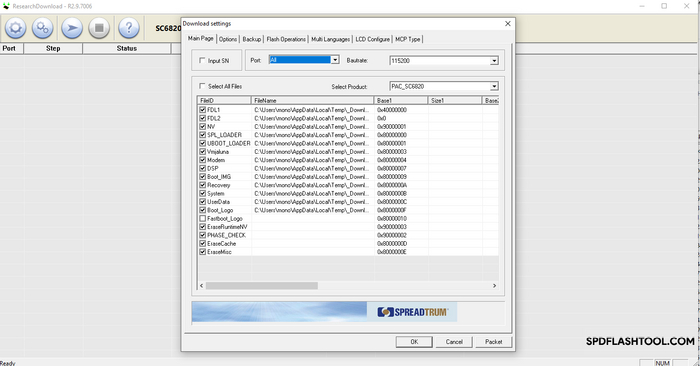

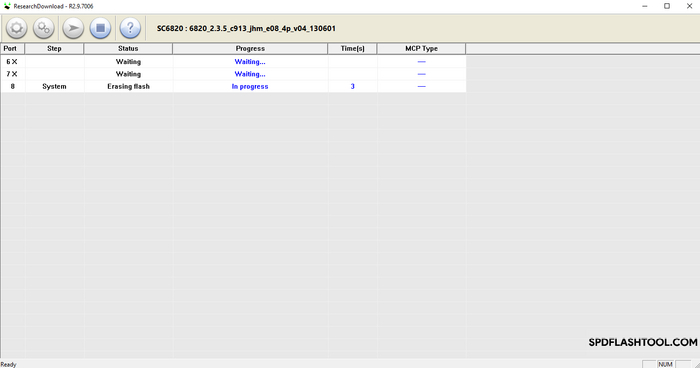

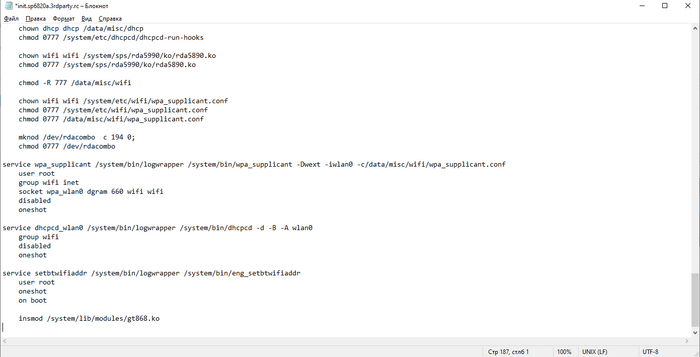

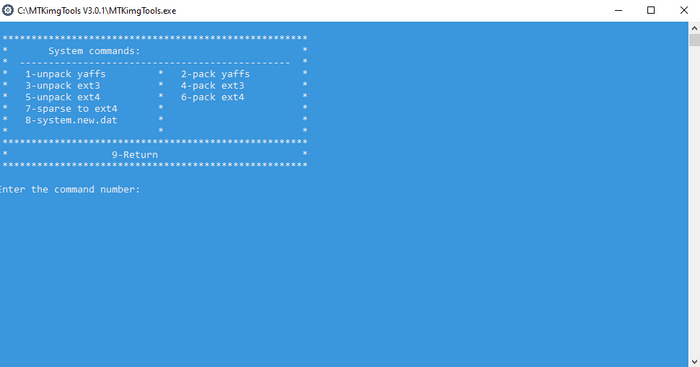

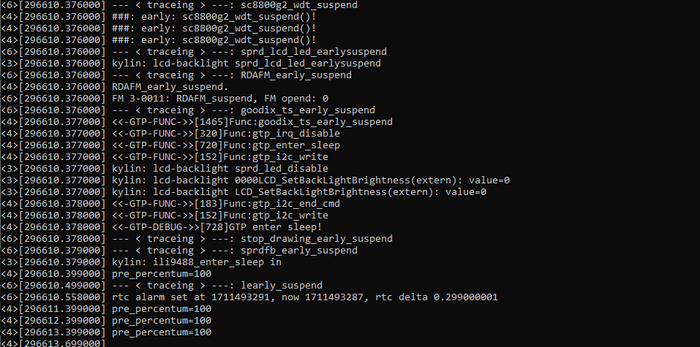

В отличии от N14 Pro, у A15 Plus практически нет настроек в UEFI. По словам Ninkear, почти во всех своих лэптопах они даже дебаг-режим не прячут в релизных версиях прошивок UEFI, что даёт доступ к UART'у. Стоит ли говорить о том, что если девайс пишет логи в UART, диагностика нерабочего устройства значительно облегчается?

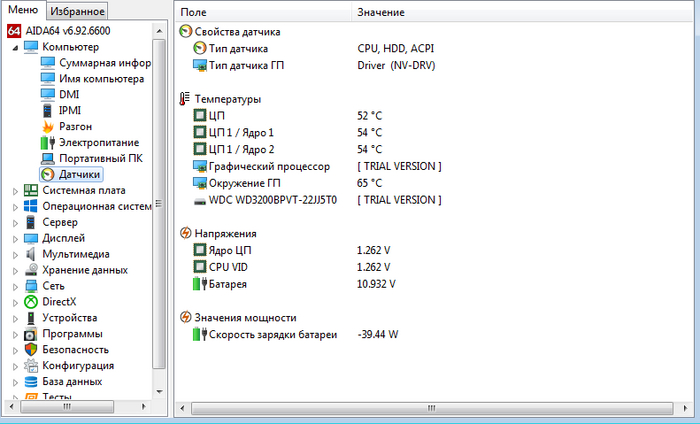

Давайте же перейдем к бенчмаркам. Тут всё по классике: CPU-Z, GPU-Z, Furmark, а также AIDA64. Начинаем с CPU-Z, который выдаёт более подробную информацию о нашем процессоре. Бенчмарк набирает 510.9 попугаев в однопоточном режиме и 3596.9 попугаев в многопоточном - вполне неплохо, это уровень.

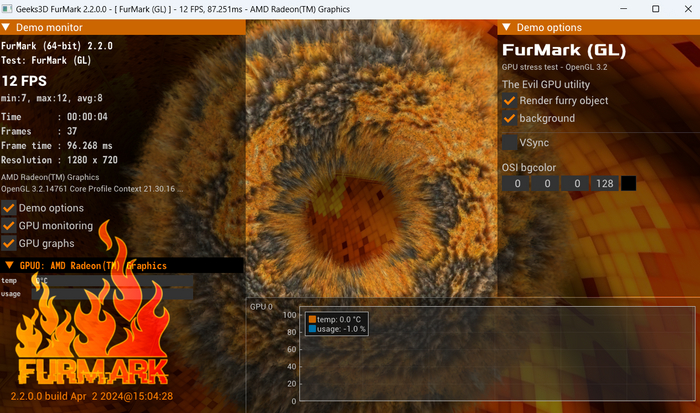

GPU-Z подтверждает нашу информацию о GPU, а Furmark 2 выдаёт ~12 FPS на бублике в FHD (это относительно нормальный результат для встройки, FurMark - очень тяжелый бенчмарк). Ну, игровой потенциал мы протестируем в отдельном разделе нашего обзора!

В AIDA64 я тестировал ЦПУ используя два бенчмарка: CPU Queen для подсчета производительности АЛУ, а также FPU Julia для теста сопроцессора чисел с плавающей точкой. Результат очень и очень достойный, на уровне десктопного i7-7800K.

В повседневных задачах девайс проявляет себя замечательно: нет никаких проблем при серфинге страниц, благодаря 32Гб шустренькой DDR4 памяти девайс может держать параллельно открытыми пару браузеров с несколькими вкладками и параллельно запущенный видеоролик в YouTube, а также какой-либо рабочий софт. Конечно-же девайс подойдет и для офиса, или, например, диагностики автомобилей (относительно современных).

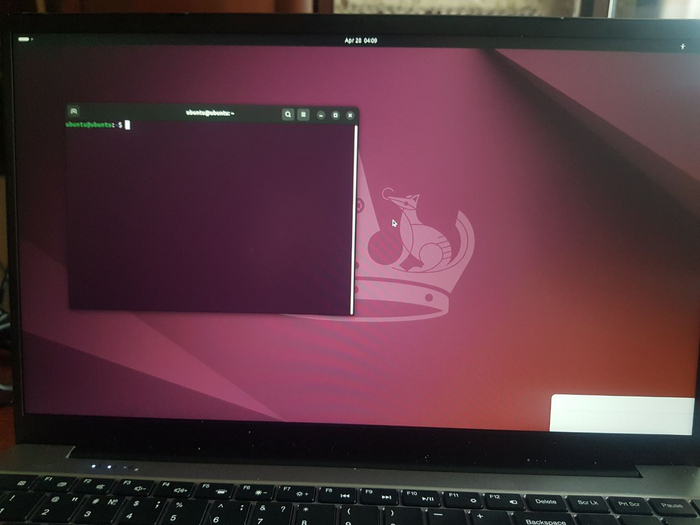

Если вы любитель GNU/Linux, то с этим есть некоторые проблемы - конкретно на A15 Plus, последний релиз Ubuntu работал с косяками: в самой системе залипали кнопки клавиатуры на 1-2 секунды (скорее всего, баг "вялого"). С драйверами на Radeon сейчас всё хорошо (учитывая что AMD охотно делится спеками и документацией на старые видеочипы), система подхватывает почти все устройства (я не проверял управление охлаждением).

Давайте же перейдем к профильным тестам ультрабука, ведь статья позиционируется как обзор именно для разработчиков!

Для разработчика

Как и в случае с обзором на N14 Pro, мы будем с вами проводить тесты в нескольких кейсах: компиляция Android-проектов и работа в Android-Studio, компиляция .NET проектов и использование VS Community, а также сборка здоровенных С++ проектов с сотнями тысяч строк исходного кода! В качестве изюминки мы замерим время компиляции самого свежего ядра Linux для нашего устройства!

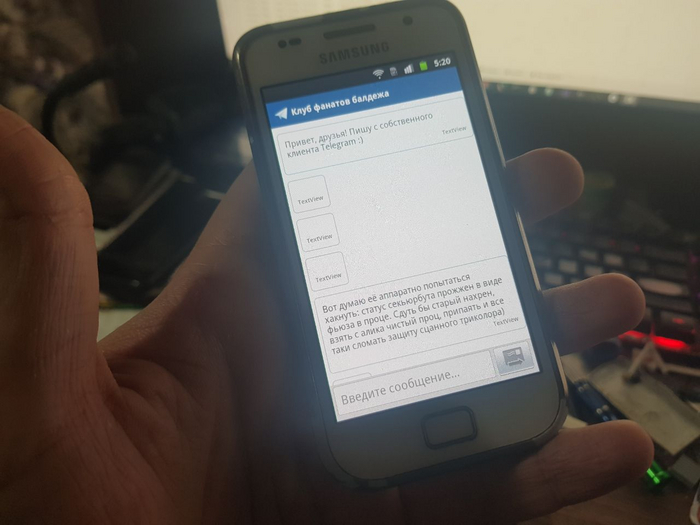

Начинаем с Android Studio, который работает очень шустро, несмотря на общую прожорливость IDE от Google и JetBrains. Никаких неудобств при разработке не возникает, редактор лейаутов и кода работает нормально. Время сборки проекта моего клиента YouTube для Android 2.2 без учёта Gradle refresh - 9 секунд.

Переходим к .NET. Здесь я использую VS2022 Community Edition, а собираю свой самопальный шутер на собственном 3D-движке. Игра небольшая - всего около 3х тысяч строк кода, которые на Ryzen 5700U собираются менее чем за секунду! Очень-очень шустро! IDE работает быстро и оптимизирована хорошо.

Давайте соберем большой и крутой движок Urho3D из исходного кода в рамках теста компиляции C++. Опять же, компилятор - VC2022, а время сборки - всего 55 секунд. Это в два раза быстрее, чем время сборки проекта на N14 Pro (скорее всего сказывается значительно более шустрый SSD и Ryzen, который хорошо дружит с распараллеленными компиляторами). Intellisense работает моментально.

Изначально, я хотел протестировать время компиляции ядра Linux, но увы. Хотя, конечно, можете меня пожурить в комментариях за то, что настоящий линуксоид собирает ядро и без этих ваших XTerm, прямо в обычном текстовом терминале!

Играем

Пришло самое время поиграть! Я установил несколько игр, правда стоит всё же учитывать, что это интегрированная графика и смысла запускать условный киберпанк на ней нет. Поэтому я прошёлся по нескольким любимым мной играм прошлых лет, которые, тем не менее, все еще могут нагрузить относительно бюджетные и среднебюджетные лэптопы! Пожалуйста, учтите что все тесты проводились в портативном режиме для честности.

Начинаем с Black Mesa. Игра выдаёт нестабильные 30 FPS при средних настройках графики в FHD. Несмотря на то, что BM работает на Source, ребята из Crowbar Collective форкнули одну из веток движка и значительно переписали рендерер, из-за чего игра способна нагрузить многие шустрые десктопные карточки прошлых лет.

А вот с Fallout 4 ситуация сложнее. На средних настройках в FHD и отключенным антиальясингом, игра едва ли тянет в 15 кадров при нахождении в густонаселенных локациях с, предположительном, большим овердравом.

GTA 5 ноутбук тянет в относительно стабильные кинематографичные 24-30 FPS на "стандартных" настройках графики. Не так хорошо, как хотелось бы, но в целом нормально.

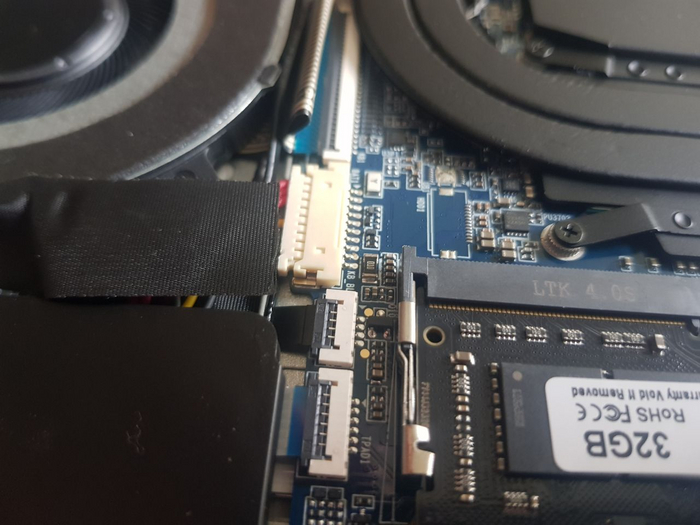

Под капотом

Давайте разберем девайс и узнаем, что у него внутри! Как я уже говорил в обзоре на N14 Pro, лэптопы Ninkear очень легко разбираются: достаточно лишь открутить винты и расщелкнуть клипсы поддона. После этого, перед нами предстает плата устройства.

Очень приятно то, что аккумулятор можно отключить без полной разборки устройства - это полезно, если вам нужно надолго убрать ноутбук на полку и вы не хотите увести АКБ в глубокий разряд.

Система охлаждения выполнена в виде одного большого кулера, от которого идут две теплотрубки: одна на процессор, другая на хаб.

Аккумулятор представляет из себя несколько последовательно соединенных банок с общей емкостью 5Ач:

В остальном, ультрабук скомпонован весьма грамотно и его легко обслуживать. Многие читатели смогут без проблем его разобрать и прочистить от пыли и засорений. Никаких разборок через клавиатуру!

Заключение

Вот такой обзор на A15 Plus у нас с вами получился. Как вы считаете, девайс достаточно шустрый? Достоин покупки? Лично по моему мнению - да, ультрабук имеет хороший баланс цена/качество и предлагает хорошую производительность за небольшие деньги. При этом его легко обслуживать.

Плюсы устройства:

Шустрый "кукурузен": Ультрабук замечательно подойдет для работы и выполнения большинства задач. Начиная от офиса, заканчивая сборкой тяжелых проектов с комплексными системами сборки.

Хороший дисплей: FHD IPS матрица - сбалансированный выбор, который позволяет не особо грузить не самую шуструю встройку, снизить конечную устройства и при этом порадовать пользователя хорошей цветопередачей и отличными углами обзора.

Большой объём ОЗУ: Благодаря 32гб ОЗУ, есть возможность запустить множество программ одновременно. Но в этом есть и минус - память одноканальная, хоть и шустрая.

Бесшумность: Ультрабук не слышно от слова совсем. Он крайне тихий даже при 100% нагрузке и не сказать что горячий.

Хороший корпус: Конструктивно девайс не вызывает никаких нареканий. Ничего не скрипит, не люфтит, всё выполнено на достойном уровне. Металлические материалы корпуса оставляют приятное впечатление от девайса.

Минусы:

Звук: Не очень хорошее качество звука из динамиков устройства. Не сказать, что оно совсем плохое, но N14 Pro в этом плане показывает себя лучше. В любом случае, проблема решается подключением внешних колонок, благо в A15 Plus оставили 3.5мм джек.

Не работает текущая версия Ubuntu из коробки: Ну, тут некоторые читатели скажут мол я не трушный, трушный пропатчил бы вялого под эту платформу и заставил нормально работать клавиатуру. Но в конце концов, большинство читателей этого обзора ожидают нормальной работы из коробки.

Низкая производительность GPU: Здесь сложно упрекнуть Ninkear, но пока что ситуация на рынке встроек не особо меняется: что в нулевых на IGP можно было поиграть лишь в релизы 5-10 летней давности, что сейчас. Но в целом, почему-бы не перепройти классику? :)

Подойдет ли вам A15 Plus?

Офисная работа и серфинг: Легко! Ноутбук справится с задачами серфинга и офисного использования без каких либо проблем.

Разработка: Благодаря шустрому процессору 5700U, девайс быстро собирает большие проекты в 16 потоков и предоставляет приятный экспиренс в IDE даже с множеством открытых больших файлов.

Игры: Если вы любитель игр из начала-серединых 2010х годов, почему-б и нет?

Спасибо компании Ninkear за предоставленный девайс! Приобрести девайс можно на официальном сайте компании с быстрой доставкой по России, или на WB.