Реконструкция обмундирования «олоского» полка

В одном из номеров некрасовского журнала «Современник» за 1863 год появилась статья под названием «Русское поселение в Китае в первой половине XIV века», содержавшая в себе удивительные сведения об истории дома Чингизидов в Китае. Автором той знаменательной статьи оказался знаменитый русский исследователь Китая архимандрит Палладий Кафаров, который жил и трудился в Пекине в 1840 1847, 1849 1859 и 1864 1878 годах. Это он собрал уникальные сведения об «олосах» русских людях, составлявших в XIV веке отдельный десятитысячный полк Пекинской гвардии.

Смотр гвардии императором Даогуаном в Пекине

А началось все с того, что голландский историк Грунефельд, изучая историю Явы и Суматры по древним китайским источникам, обратился к русскому коллеге Палладию Кафарову, открывшему рукописные сокровища «Истории династий» и другие старые архивы, хранившиеся в Пекине. Из беседы с коллегой Грунефельд вынес много интересного не только для себя. Так, изучая «Сиюйцзы» «Историю западных стран», Палладий узнал, что виноград, люцерна (трава «муссу») и многие другие полезные растения были перенесены в Китай из оазисов Средней Азии.

А «виновниками» этого перенесения явились русские, еще в те времена наладившие связи Китая с Россией. Об этом недвусмысленно утверждалось в хранившейся в Пекине «Тайной истории династии Юань». В частности, Палладий выяснил, что и название «Сибирь» было известно в Китае еще в XII в., когда отшельник Чанчунь ездил зачем-то к Чингисхану.

Однако прежде чем прийти к своему удивительному открытию, Палладий перевел на русский язык тысячи страниц китайских летописей, прочел огромное количество рукописей и сделал из них сотни извлечений. Лишь после этого и выяснилась едва ли не фантастическая история.

Оказывается, в последние годы десятилетия власти монголов в Китае среди отборных частей Пекинской гвардии были русские и аланы (предки осетин). В числе воинов русского полка значились люди с именами Николай, Илья, Георгий, Дмитрий и т.д. Полк этот подчинялся только Высшему военному совету в Пекине и размещался в отдельном поселении. В мирное время русские воины занимались земледелием, охотой и рыбной ловлей, имея свои сельскохозяйственные орудия.

В 1331 году русский полк был пополнен шестьюстами воинами, а через год туда же прибыли еще 2803 человека. Последнее упоминание о русских гвардейцах в Пекине относится к 1334 году. В китайских хрониках трижды упоминается о появлении новых русских в Пекине.

“ В 1-й луне этого года князь Джанчи представил 170 человек русских; его одарили за это 72 динами (фунтами) серебра и 5 тыс. динов ассигнациями,— говорилось в хронике. — Тогда же 1000 русских снабжены были платьем и хлебом... в 7-й луне Яньтемур препроводил в Пекин 2500 русских”. Из китайских хроник нельзя понять, какие князья, откуда и как доставляли русских в Пекин. Наконец, в 1334 г. известный монгольский полководец Баян был назначен командиром гвардии, состоявшей из монголов, кипчаков и русских. Это было последнее указание о русских в Пекине, отмечал Палладий, в истории дома Юань. Понятно, что из всех этих отрывочных сведений нельзя составить полного представления о положении и судьбе Русской дружины в ханской службе, о числе русских, затерявшихся на Дальнем Востоке, тем более, что через 34 года от последнего указа о русских в Пекине монголы были изгнаны из Китая. “Надобно думать, что русский полк разделил судьбу павшей династии и по удалении из Китая поселился где-нибудь на окраине монгольской степи, или в Маньчжурии”,— писал Палладий.

Архимандрит Палладий. Гравюра из Китайско-русского словаря, 1888 г.

«Но как же русские люди могли оказаться в Китае?» задался вопросом Палладий Кафаров. Ответ он нашел в исследованиях еще одного знатока истории Китая, врача русской миссии в Пекине Э. Брейтшнейдера. В частности, он выяснил, что еще в 1251-1259 годах алан Юваши, сын Ильи, доходил до Сибири.

В те же годы алан Николай побывал в Юннани. Более чем вероятно, что многие русские оказались в Китае, будучи пленниками монголов, а еще часть из них проникла в древнюю страну естественным миграционным путем. Извлечения из «Юаньши» о русских людях, их пашнях и промыслах, расположенных между Великой стеной и Пекинской равниной, пролили свет на события, дотоле не известные русским историкам. В этом огромная научная заслуга Палладия Кафарова.

В 1856 году в Москве вышло четырехтомное сочинение под названием «Сказание о странствии по России, Молдавии, Турции и Святой земле инока Парфения». Этому ученому принадлежит повествование об удивительных приключениях семипалатинского каравановожатого Порфирия Уфимцева.

Когда Палладий в 1850 году познакомился с Порфирием Глебовичем Уфимцевым, тому было не более 25 лет от роду, но он слыл уже очень бывалым человеком. Караванщик служил приказчиком в кожевенной лавке. Рассказы молодого Уфимцева о своих приключениях вынудили Палладия просить его немедленно взяться за их описание. В 1851 году эта работа была окончена. Что же писал о себе и обо всем увиденном во время путешествий Порфирий Уфимцев?

Родился он в небольшом городке Туринске Тобольской губернии. Родители отдали его на выучку семипалатинскому купцу С. Самсонову, который вел торговлю с Восточным Туркестаном и Средней Азией (его приказчики посещали эти регионы под видом татар). Уже к тринадцатому году жизни способный ученик, который к этому времени обучился татарской, казахской, узбекской и китайской речи, стал ездить в степные аулы с торговыми караванами.

Когда Уфимцеву исполнилось восемнадцать лет, он совершил самостоятельное путешествие в Киргизскую степь, Бухарское и Кокандское ханства. В 1844 году С. Самсонов решил снарядить караван из 200 верблюдов для путешествия по маршруту Семипалатинск Кульджа под руководством Уфимцева. Кульджа, или Хой Юаньчен, был городом, построенным китайским богдыханом в захваченном в 1755 году Восточном Туркестане. Во время этой торговой экспедиции у ворот Кульджи, где остановился караван, произошла удивительная встреча Порфирия с человеком лет тридцати, по виду совершенным китайцем. Неизвестный знал, что Уфимцев прибыл со стороны России, и назвал себя… потомком русских людей!

Изумленный Уфимцев самым внимательным образом выслушал рассказисповедь незнакомца. И пришел к выводу, что такое выдумать было невозможно! Слишком правдоподобно все звучало.

«Китаец» признался, что он потомок русских албазинцев, живших в Пекине. Дед его не по своей воле попал в Китай, здесь родился и отец рассказчика, а затем появился на свет и он сам.

Уверившись в том, что незнакомец говорит правду, Уфимцев распахнул на себе халат и вытащил изза ворота красной рубахи нательный крест. Албазинец, плача от радости, стал обнимать Уфимцева. Новые друзья побратались. На следующий день семипалатинскому приказчику привели коня под золоченым седлом, и он поехал в гости к потомкам русских людей, живших в Кульдже.

Кульджинские албазинцы восторженно встретили Порфирия Уфимцева в своих домах. Он изучал их образ жизни, видел, что «живут они исправно, имеют хорошие дома и сады». Потомки русских были женаты на китаянках, но в семьях хранились предания о прародине албазинцев и соблюдались обычаи предков. «Ежели бы было можно, то мы бы все бежали в Россию», говорили Уфимцеву его новые кульджинские друзья.

Уфимцев прожил в Кульдже три месяца в постоянном общении с потомками русских людей. Когда, наконец, самсоновский приказчик собрался в обратный путь, албазинцы проводили его «до поворота в Бухару», так как он избрал дорогу через Ташкент.

Кто же такие албазинцы?

Албазинский острог был заложен русскими казаками на левом берегу Амура в 1630 годах. Не потерпев такого соседства, в 1661 году маньчжуры рассеяли его первых жителей. В 1666 году тут поселился Никифор Черниговский, бежавший со своими соумышленниками из Енисейска, где годом раньше он убил воеводу Обухова. Раскаявшийся и прощенный, Никифор стал правителем Албазина, построил церковь во имя Николая Чудотворца, первую на берегах Амура, и завел пашни. Население стало постепенно увеличиваться, укрепляя и острог.

Албазинцы

Но именно этим и были обусловлены новые постоянные стычки русских с маньчжурами. Они усилились, когда китайский богдыхан увеличил гарнизон на берегах Амура. В 1681 году к Албазину подступило маньчжурское войско численностью до 3 тысяч человек. Встретив сопротивление, оно отступило, захватив в плен до двадцати казаков. В 1684 году Нерчинский воевода Власов послал в Албазин сотника Алексея Толбузина. Острог укрепился. В нем стало уже 450 казаков.

В 1685 году к крепости подступил маньчжурский 10тысячный корпус с флотилией из ста судов с пятьюдесятью членами экипажа на каждом. 12 июня началась осада. Люди Толбузина храбро сражались, но острог не устоял против пушечных ядер. После упорного боя албазинцы сдались. Они потеряли до ста человек, а у оставшихся в живых кончился порох. Сам Толбузин с небольшим отрядом казаков успел уйти в Нерчинск, а сто пятьдесят один был взят в плен.

Как известно, после этих событий была еще одна попытка захватить отстроенное русское укрепление. Его защита вошла в историю как «Албазинское сидение». Тогда маньчжуры, не добившись успеха, сняли осаду Албазина.

На изображении: Маньчжуры уводят в плен албазинцев

Но вернемся к происшествиям 1685 года. Предание гласит, что взятым в плен ста пятидесяти одному казаку маньчжурский правитель Китая предложил выбор: либо возвратиться в Нерчинск, либо быть отправленными в Пекин. Сто один человек пожелал вернуться в Россию, а остальные, большей частью из беглых, согласились отправиться в Пекин. Тогда первые за проявленный патриотизм были сосланы в Пекин, а все другие в наказание за их измену поселены в Маньчжурии.

Китайское правительство приняло албазинцев в Пекине очень ласково. Оно причислило их к гвардейскому корпусу Сян Хуан ци (т.е. «знамя желтое с каймой»), сформировав особую русскую роту.

Согласно с общим для маньчжурского войска уставом каждый албазинец получил в собственное владение дом, землю для фамильного кладбища, деньги на первоначальное обзаведение и на платье, а также по три ланы серебра и паек риса почти в три четверти. Все права, которыми пользовались маньчжурские солдаты, были предоставлены и албазинцам. Кроме того, на первые 3 года казаки были освобождены от всех служебных обязанностей. Поскольку они были привезены в Пекин без жен, то китайское правительство позаботилось и в этом отношении, предложив казакам на выбор невестманьчжурок из тех семейств, где родители были осуждены за уголовные преступления.

Русские люди основали в Пекине, в северовосточной части города возле ворот Дунчжиминь на Сипайловой улице, свою «слободу». Известны даже имена некоторых албазинцев. Один из них, Петр Хмелев, живя в русской «слободе», написал научное сочинение, озаглавленное «Записка про Китайское царство». Он сумел передать эту рукопись русским послам, посетившим Пекин в 1690 году. Другой албазинец, Григорий Мыльников, узнав о том, что на родину ему не вернуться, устроил в Пекине мыловаренный завод и баню.

Вместе с албазинцами был переселен в Пекин и священник Максим Леонтьев. Им были доставлены туда чтимая икона Николая Чудотворца, иконостас, церковные сосуды, облачения и другие культовые принадлежности, взятые из Николаевской церкви в Албазине. В связи с этим албазинцам для священнослужения был подарен дом, в котором священник Леонтьев устроил часовню. В 1695 году, когда по просьбе казаков Тобольский митрополит Игнатий прислал им грамоту с благословением устроить храм во имя СофииПремудрости Божией, часовня была обращена в церковь, хотя по внешнему виду больше походила на китайскую кумирню.

К сожалению, несмотря на все это, христианеалбазинцы, вначале ревностно заботившиеся о сохранении веры своих предков, постепенно предались идолопоклонству, перестали крестить своих детей, и даже дети священника последовали этому примеру. Полная свобода, которой они пользовались в течение трех лет, и денежное обеспечение породили в них лень и пьянство. Доходило до того, что их драки с маньчжурами оканчивались убийствами. Над увещеваниями священника они смеялись. Храм пришел в запустение. Когда их отправили в Джунгарию с военными целями, они принудили идти с ними и Максима Леонтьева, даже обрили ему голову на свой манер. Этот многострадальный пастырь умер в Пекине в 1697 году, покинутый своими детьми и паствой.

Албазинцы долго чуждались православной веры, пока, наконец, в 1711 году не получили от Тобольского митрополита обличительную грамоту о забвении ими веры своих предков. Вникнув в смысл заслуженного упрека и почувствовав раскаяние, они стали просить доставившего грамоту Петра Худякова (караванного комиссара), чтобы он ходатайствовал за них о присылке из России священника. Об этом донесли Петру I, который повелел отправить в Пекин миссию. 20 апреля 1716 года снаряженная духовная русская миссия прибыла в столицу Китая.

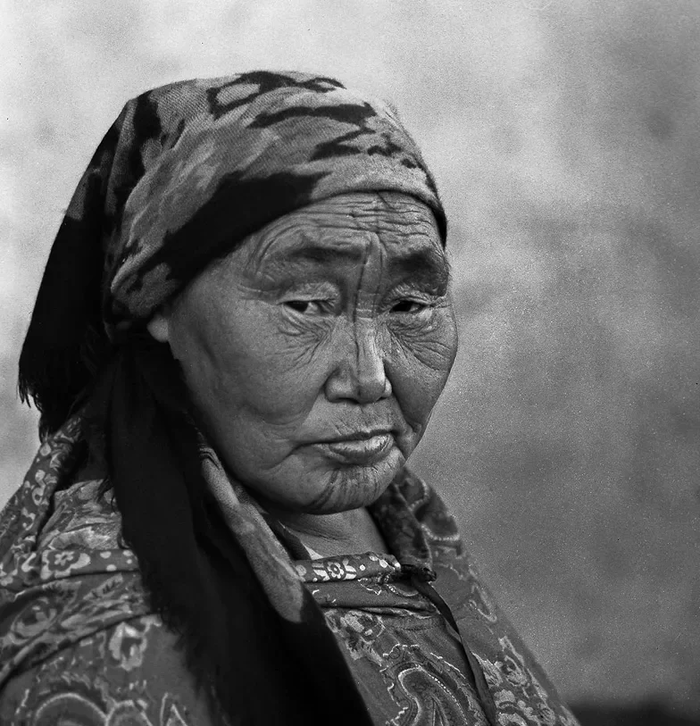

И в середине XIX века потомки албазинцев попрежнему составляли русскую роту в знамени Сян Хуан и пользовались дарованными им льготами. Они еще помнили своих предков казаков, пришедших некогда в Пекин. Однако, происходя от матерейманьчжурок, совсем потеряли славянский облик, забыли свой родной русский язык и говорили по-китайски.

Потомки албазинцев дожили в Пекине и до нашего времени. Однако пятьдесят семей, о которых говорилось выше, были сосланы во вновь построенную богдыханскую Кульджу за поднятый ими мятеж. Туда же, в захваченный Восточный Туркестан, в конце XVIII века богдыхан дополнительно прислал «знаменные войска».

В 1871 году русские войска заняли Илийский край Восточного Туркестана и разместились в Кульдже, а сами кульджинские албазинцы переселились на русскую землю. Так замкнулся круг их скитаний.

Николай СПИЖЕВОЙ, историк, археолог