«Обстоятельное изучение баланса рабочего времени химика-исследователя, проведенное в США еще 10 лет назад, показало, что на информационную деятельность в среднем тратится 33,4% рабочего времени. Минимальное значение этой величины— 16,7%, максимальное — 61,4%. При этом под информационной деятельностью понимаются все процессы, связанные с поиском и чтением литературы, обсуждением научных и технических проблем, письменными и устными сообщениями. Если же содержание информационной работы определить шире, включив сюда дополнительно обдумывание и планирование эксперимента, с одной стороны, и служебную и административную информационную деятельность, с другой стороны, то окажется, что химик-исследователь тратит на информационную деятельность в среднем уже 49,8%.

Максимальное значение этой величины теперь уже достигает 94,5%, минимальное — 20,0%. У нас в Советском Союзе аналогичные исследования проводил М. Л. Колчинский. Он показал, что в ряде организаций радиоэлектронной промышленности на информационную деятельность, понимаемую в более узком смысле этого слова, разработчики (т. е. научные работники, инженеры-исследователи, конструкторы, технологи) тратят в среднем 27% своего рабочего времени.

Почти во всех странах появилась специальная служба научной и технической информации. У нас в стране она насчитывает более 100 000 человек. Трудно сказать, сколько людей занято этой деятельностью во всем мире. Во всяком случае, в 1966 г. в США Национальный научный фонд выделил 250 млн. долларов на работы, связанные с облегчением доступности научно-технической информации, что существенно превосходит ассигнования, выделяемые этой организацией на все другие направления. Мы знаем только, что в ВИНИТИ АН СССР выпускается специальный реферативный журнал «Научная и техническая информация», в котором ежегодно публикуется более 3000 рефератов статей, посвященных новым способам переработки научной информации, содержащейся в публикациях. Эту новую область научной деятельности принято теперь называть документалистикой, или информатикой. Появился ряд специальных журналов, публикующих только исследования по документалистике. [...]

Наука есть некоторый процесс, развивающийся во времени, и этот процесс, естественно, можно подвергнуть количественному исследованию точно таким же методом, каким изучаются развивающиеся во времени процессы в биологии, химии или физике.

Количественные методы исследования можно успешно применять тогда, когда хорошо поставлена задача.

Надо предложить модель изучаемого явления с тем, что бы четко определить подход к проблеме. При этом не нужно забывать, что всякая модель всегда уже изучаемого явления — она охватывает лишь какой-нибудь из его аспектов.

Феноменологически науку можно рассматривать как процесс получения существенно новой информации. Этот процесс носит последовательный и коллективный характер: всякая научная работа базируется на некотором множестве ранее высказанных идей. Новые научные работы появляются в результате дальнейшего развития или переосмысливания ранее выполненных работ.Наука — это самоорганизующаяся система, развитие которой управляется ее информационными потоками. Внешние условия — ассигнования, отпускаемые на развитие науки, организационные формы, сложившиеся в той или иной стране, идеологическое давление, секретность — все это лишь элементы той среды, в которой развивается наука. Среда может быть благоприятной или неблагоприятной для развития науки, но она не в силах заставить науку развиваться в каком-либо органически чуждом ей направлении. Здесь уместно сравнение с биологией. Развитие организма определяется наследственными информационными потоками; внешняя среда может лишь способствовать или тормозить развитие организма, но она не может направить его развитие по каким-то особым, чуждым этому организму, путям.

Будем называть наукометрией количественные методы изучения развития науки как информационного процесса. Это кибернетический подход. Известно, что изучение сложных систем можно проводить путем исследования тех информационных потоков, которыми они управляются. Один из таких примеров — изучение наследственности путем расшифровки кода ДНК.

Ограничения наукометрии

Рассматриваемая нами модель позволяет четко очертить круг изучаемых явлений. Мы сразу же можем исключить из рассмотрения все, что относится к так называемой «закрытой» науке, поскольку развитие «закрытых» работ не оказывает влияния на информационные потоки в науке. Поясним нашу мысль следующим примером.

Пусть ученый А делает доклад и сообщает аудитории устаревшую и теперь уже неверную концепцию. Допустим, что в той же аудитории сидит ученый Б, который знает новое решение задачи, но не может его сообщить, так как этот результат был получен в закрытой работе. Кто из этих двух ученых оказывает влияние на развитие науки? Только ученый А, хотя он в этом частном случае «двигает науку назад». Ученый Б окажет влияние на развитие науки лишь тогда, когда он сможет в какой-либо, хотя бы завуалированной, форме сообщить о своих результатах, сделать так, чтобы они влились в общий информационный поток.

Принятая нами модель позволяет также исключить из рассмотрения всё, связанное с внедрением науки в технику. Техника относится к сфере материальной деятельности человека, которая хотя и опирается на информационные потоки, идущие из науки, но не задается целиком ими. Цель техники — создание материальных ценностей, а не идей, и этот процесс, естественно, нельзя рассматривать в рамках сформулированной выше информационной модели. Здесь действует иной механизм и нужна другая модель для его описания. Развитие техники можно рассматривать как развитие системы, являющейся дочерней по отношению к науке. Взаимодействие этих систем — предмет особого исследования, выходящий за пределы рассматриваемой нами задачи.

Здесь интересно отметить, что между наукой и техникой существует информационный барьер — информационные потоки науки, как правило, мало доступны инженеру

На границе этого барьера существуют специальные трансформаторы, превращающие информационные потоки науки в формы, доступные для инженеров. Первым таким трансформатором является высшее учебное заведение, готовящее инженера на уровне современного развития науки. (Заметьте — ученый, работающий в области техники, скажем, металлург, работает все же не на заводе, а в вузе.) Второй трансформатор — разного рода специализированные курсы, служащие для ознакомления инженера с новыми научными идеями. Третий трансформатор — издание такой литературы, в которой новые идеи, скажем, идеи математики, трактуются с позиций их возможного применения в технике. Фронт технических разработок, вероятно, задается не столько фронтом научных исследований, сколько состоянием и организацией систем преобразования информации. Специализированные и хорошо механизированные информационные центры должны были бы стать новой формой таких трансформаторов, но пока еще мы ими не располагаем.

С позиций принятого нами определения, за пределами наших интересов оказываются такие вопросы, как гносеология, методология научных исследований, логика развития науки, психология научного творчества и многие социологические и экономические аспекты развития науки. Не следует думать, что мы отрицаем важность этих вопросов. Дело здесь просто в том, что сейчас, на первых этапах исследования, трудно предложить единую модель, которая охватила бы процесс развития науки во всем его многообразии. Выбором модели процесса, естественно, определяется постановка задачи и решается основная для всякой точной науки методологическая проблема. Сразу становится ясным, что и как надо измерять и с каких позиций интерпретировать результаты измерений.»

Налимов В.В., Мульченко З.М. Наукометрия. Изучение развития науки как информационного процесса. — М.: Наука, 1969. — 192 с. — (Физико-математическая библиотека инженера) — с. 8-13.

Пример прислал Трушинский Анатолий Игоревич.

Дополнительные материалы

Науковедение: базовые модели по В.В. Налимову и З.М. Мульченко

Организация и распространение знаний — около 100 материалов по теме

ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА от НОВОЙ ТЕМЫ до ВЫСТУПЛЕНИЯ — плейлист из 13-ти видео

Изображения в статье

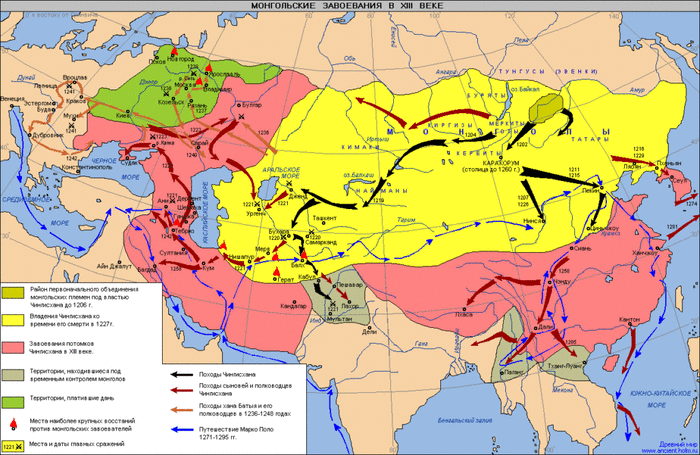

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Изображение Oleg Gamulinskiy с сайта Pixabay

Изображение DANIEL DIAZ с сайта Pixabay