Петр I и первая "Битва экстрасенсов"

Три сезона конкурса шаманов для императора, якутский дворянин Дмитрий Кычкин и его Шитые Рожи, шаман Кучюняк Мазарин, он же Харабытик и другие финалисты...

Битва экстрасенсов. Сезон нулевой, акт первый

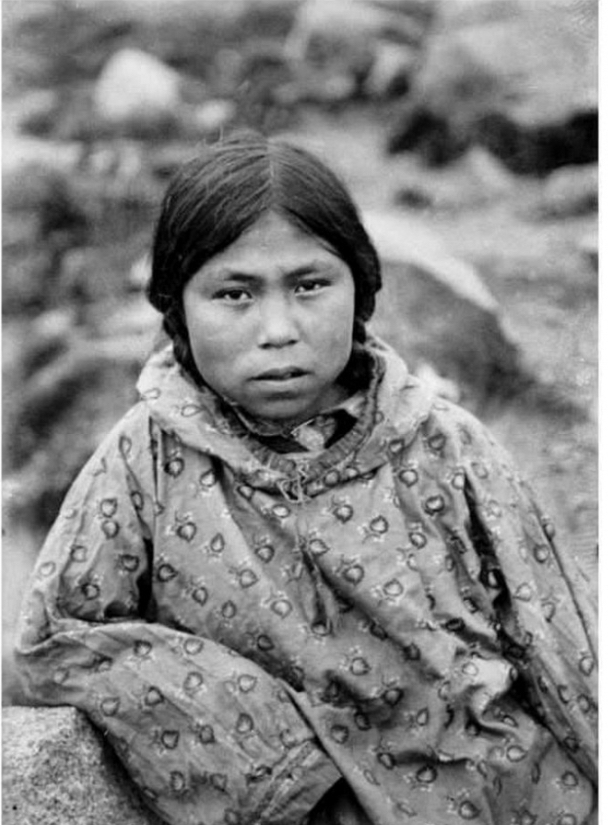

Эвенки, они же тунгусы. Те самые "шитые рожи"

Первый русский император Петр I любил шаманов. Ровно 317 лет назад, 8 января 1702 года тогда еще не император Петр Алексеевич написал письмо в Сибирь "столнику нашему и воеводе Леонтью Федоровичю Хрущову" и потребовал следующее:

«Прислать к Москве к будущей зиме 1703 году трех или четырех человек Самояди шаманов, которые совершенно шаманить умели, и дать им провожатых и подводы, и велено их по городам кормить ... и везти их с бережением, и велел взять с собою, что к тому шаманству им понадобится. И их не стращать, сказать им будет наша, великого государя, милость».

Воевода, правда, приказ не выполнил - но не из-за лени своей, а наоборот - из-за излишней ответственности. Хрущев к делу подошел со всем тщанием. Поймал где-то "дву человек самоядцких шаманов" и на всякий случай устроил им в приказной избе испытание - "какое шаманство за ними есть?".

Увы, но шаманы потерпели полное фиаско: "И те де шаманы били в бубен и крычали; а иного де шаманства за ними никакова кроме того нет". В общем, облажавшихся колдунов отправить в Москву воевода не решился - "чтоб ... нашей великого государя казны лишные истраты не было».

Охотник-самоед, он же ненец.

В столице, правда, хрущевского радения о бюджете не оценили, велели делать что сказано, и пригрозили пеней: «И как к тебе ся наша великого государя грамота придет, и ты б <…> с Березова шаманов к предбудущему 1704 году с казенщикам безо всякой своей отговорки прислал к Москве".

Мезенские самоеды.

В итоге началось нечто вроде "Битвы экстрасенсов" - по всей Сибири искали сильных шаманов. Вот что пишут в челобитной Михаил и Алексей Черкаские: «Указал великий государь в Сибирских городех <…> в Белогорье и в Самояди и в иных ясашных волостях велел сыскать шаманов таких знающих, которые вешки и о всяких делех с болванами своими говорят и их вспрашивают, и в том шаманстве им те болваны и в Белогорье медный гусь отповедь чинят, и они в шаманстве в огонь мечютца и иные мечты чинят; а сыскав выслать в Тобольск <…> и с теми шаманы прислать толмачей, кто их язык разумеет».

Чем кончилась эта история - непонятно, скорее всего - ничем. Петр отвлекся на другие дела, но идеи встретиться с сильнейшими сибирскими шаманами не оставил.

Битва экстрасенсов. Сезон нулевой, акт второй

К идее вернулись как в книжке – 20 лет спустя. В 1722 г. сибирскому губернатору князю Черкасскому была доведена воля Императора – отправить в Петербург «якутскаго жителя Дмитрия Кичкина с инородцами, именуемыми «Шитыми Рожами», с четырьмя шаманами и с выходцом из Китая, умеющим читать и писать по манжурски и по никански (по-китайски – ВН); при чем дозволить ему, Кичкину, привезти товаров на 4000 рублей».

По поводу «шитых рож» не пугайтесь – так называли эвенкийских шаманов, которые делали себе на лице татуировки несколько необычным способом – вдевали в иголку нитку, натертую сажей или иным красителем и в прямом смысле слова прошивали себе татушку на лице и на руках.

Местные власти в ответ начали тупить и «включать дурака», прислали отписку что «означеных иноземцев никакого реэстру не имеетца», а также им не понятно, кого из тунгусов или якутов взять.

Центр конкретизировал требования: «Велено дворянину Дмитрею Кычкину в сибирских городех ис тунгуского и ламуцкого народов (то есть эвенков и эвенов – ВН) шитых рож до четырех семей, также из Якуцкого уезду шаманов лутчих, которые пользуют от болезней и бутто угадывают, коликое число взять, четырех человек выбрать, привесть в Санкт-Питербурх».

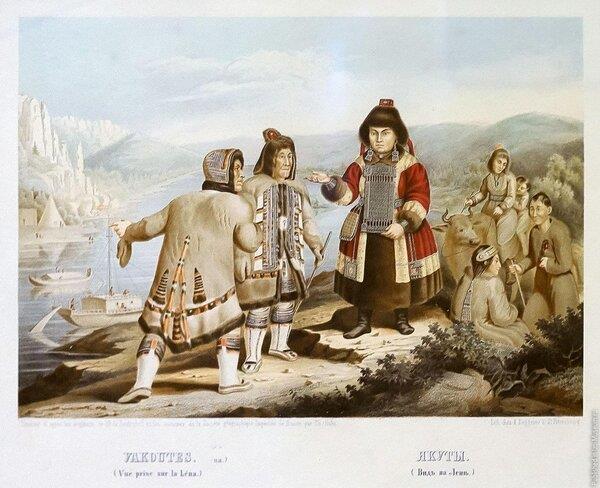

Якуты

На самом деле в Питере было не до шуток – у Петра резко обострилась почечнокаменная болезнь, и, похоже, на сибирских шаманов он возлагал определенные надежды. На местах от императорского гнева порядком наложили в штаны и быстренько составили реестр колдунов.

Этот список лучших сибирских шаманов, своеобразных победителей тогдашней «Битвы экстрасенсов», дошел до нас. Он приводится в отправленном в 1724 году указе якутскому воеводе Измайлову о содействии в препровождении в Петербург «инородцев, называемых «Шитыми рожами», и шаманов». Вот этот список. Имена, имена-то каковы!

«Реэстр шаманам.

Кангаланской волости: шаман Кучюняк Мазарин, он же Харабытик, шаман Уреыбас.

Кокуйской волости: шаман Сыдыбыл Дабудаков, шаман Иктей Кривой.

Борогонской волости: шаман Банга, шаман Турчак Бучюко, шаманы: Тыкы, Кыпчыкова сын Мосхою, он же Саингы, шаман Кусенек.

Нерюптенской волости: шаман Могудер, шаман Ламуга Байтаков.

Намской волости шаман Кутуях. Бахинского роду шаман Дегорень.

Мегинской волости Бырдый Кытынаков.

Сыланской волости шаман Байга.

Емконской волости шаман Дагыс. Тагуйского роду шаманы Кулакай, Дебука, Челодай, Даку. Лучинского сын шаман Одуй.

Боронской волости Кусегей шаман Жарын. Дакырского роду шаманы: Тас, Силим, Чачик.

Ерканской волости Жалан Омолдонов шаман. Жарканской волости шаман Конлеку. Шаманы ж

Якуцкого города тамошние уроженцы pycкиe люди: Федор Турбин, Семен Рубачев».

Двое русских, переквалифицировавшихся в шаманы, особенно впечатляют.

Коекчучи и якуты.

Между прочим, в этом указе прямым текстом говорилось, что время на раскачку больше нет: «велено де дворянина Кычкина со определенными по Указу ему с шаманы и с шитыми рожами указанным числом с семьями выслать в самой скорости, в чем и подписаться ему, дабы он Кычкин, по Его Императорского Величества Указу, трактом своим ехал с великим поспешанием, нигде не медля ни часа под опасением жестокого штрафа...».

Но не успели – 28 января 1725 года Петр скончался, так и не увидев ни Харабытика, ни Уреыбаса.

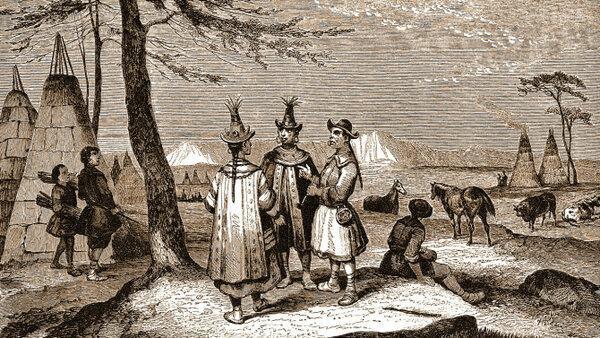

Эвены. Не путать с эвенками. Одни ламуты, другие тунгусы.

Битва экстрасенсов. Сезон нулевой, акт третий

Как ни странно, на этом история не закончилась. Через четыре года после смерти Петра, уже при другом Петре – юном Петре Втором во дворце нашли эту переписку и вновь загорелись давней идеей. И вновь в 1929 году полетело указание – а подать сюда все того же «Дмитрея Кычкина» с его Шитыми Рожами! И начался сущий детектив.

Местные оправдывались, что выбранные тунгусы с женами оказались нехорошие и негодные к отправке, причем не потому, что у них «рожи не шитые», а потому, что «не суще они природные тынгусы и видом весьма плохи и не годны».

В Якутске сомневались в качестве наловленных на местах шаманов: «допросить, в какой силе камисар Шангин означенного Тесеку весма престорелого выслал: или по усмотрению их шаманского действа? И подлинно ль они имеют за собой действительное шаманство? А лучше их шаманством в Олекминску и в ведомстве того острога других не имеетца ль? А по допросех, ежели они покажут, что за собой шаманского действа не имеют, то их отпустить в жилища их; а Тесека и за старостию ко взятью не годен».

За «лучшими шаманами» развернулась настоящая охота, их «брали обманом», по приказанию Кычкина сажали под замок, шаманы же ехать к царю-батюшке не хотели, устраивали дерзкие побеги из-под стражи, а то и банально освобождались за взятку, записываемые как плохие и негодные колдуны.

Умер от оспы Петр Второй, но сменившая его Анна Иоановна указ подтвердила. Наконец, настал великий день, когда собранный цвет сибирского колдунства все-таки загрузили в сани и повезли в столицу. Якутские шаманы и шитые рожи успели добраться до Вышнего Волочка, но тут настиг новый указ – в августе 1731 года Анна Иоановна вернула их с дороги домой. Якутский дворянин Дмитрий Кычкин, подозреваю, долго матерился с досады, а потом повез свое татуированное воинство обратно.

Ну и зря развернула, кстати. Тогдашняя официальная медицина немногим от шаманства отличалась. Так, незадолго до смерти императрицы придворный европейский лекарь приписал Анне Иоановне от камней в почках высушенные и растертые в порошок эмбрионы зайчихи, да еще и сетовал, что сейчас зима, а до начала лета этого чудодейственного порошка, к сожалению, никак не получить. Так что еще вопрос, кто врачевал лучше – этот прощелыга или какой-нибудь шаман Могудер, не говоря уже про Федора Турбина.

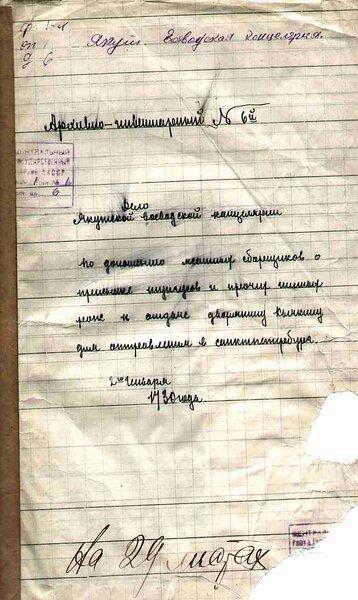

Кстати, третий акт в документах доступен в Сети, на сайте sakhamemory.ru полностью выложено дело «По доношению ясашных сборщиков о присылке тунгусов и прочих шитых рож и отдаче дворянину Кычкину для отправления в Санкт-Петербург» 1730 года, все 49 страниц.

Можете попробовать почитать.

_______________

Это отрывок из моей книги "Жизнь примечательных людей".

Моя группа во ВКонтакте - https://vk.com/grgame

Моя группа в Фейсбук - https://www.facebook.com/BolsaaIgra/

Моя страница на "Автор.Тудей" - https://author.today/u/id86412741