Вычислительная техника в СССР. Развитие компьютеров. 1986 г

Фильм СССР

Первые компьютеры в СССР.

Создание компьютерной музыки.

Познавательный фильм о том какое влияние оказывает на человека компьютер, как необходима жизнь с компьютером в 1986 году.

О внедрении ЭВМ в систему высшего образования

В этом посте привожу свои воспоминания о том, как в 1965-1990 г.г. происходило внедрение ЭВМ в учебный процесс двух вузов. По результатам общения с сотрудниками некоторых других вузов сделал вывод, что описанные в посте ситуации и проблемы были достаточно типичными в вузах для того времени.

В 1965 г. я поступил в политех на обучение профессии инженера-электрика по специальности «Электронные вычислительные машины» (ЭВМ). Что же профессионального мы изучали в годы учебы? Учебные дисциплины «Электронная и полупроводниковая техника» (2 семестра, первый – электронные лампы, второй – полупроводники), «Электромагнитная техника» (трансформаторы, ферритовые элементы и схемы), «Электрорадиоизмерения» (1 семестр), «Импульсная техника» (1 семестр: электронные ключи, одновибраторы, мультивибраторы, триггеры), «Аналоговые вычислительные машины (АВМ)» (2 семестра: усилители постоянного тока и схемы на них – интеграторы, дифференциаторы, сумматоры; блоки нелинейных функций; решение диф.уравнений), «Арифметические и логические основы ЦВМ» (1 семестр: системы счисления, коды, машинная арифметика, мат. логика, методы минимизации логических выражений, примеры построения схем в базисе И-ИЛИ-НЕ), «Цифровые вычислительные машины (ЦВМ)» (2 семестра: регистры, сумматоры., память на ферритовых кольцах, блок схема и основные принципы построения блоков ЦВМ), «Основы теории программирования» (1 семестр: машинные коды и язык АЛГОЛ), «Проектирование и спецтехнология выч. машин» (1 семестр: схемы на микромодулях). Никаких операционных систем, офисных пакетов программ и т.п. еще не существовало.

После окончания учебы в 1070 г. я был оставлен на институтском ВЦ на обслуживании ЭВМ Урал-3 (об этом пост Будни «обслуги и эксплуататоров» ЭВМ первого поколения ).

А через полгода один из преподавателей кафедры вычислительной техники поступил в очную аспирантуру, его надо было срочно заменить, на кафедре решили, что я им подойду, и я, вчерашний студент, на три года стал ассистентом (а на обслуге Урал-3 остался полставочником). Вот с позиции преподавателя и расскажу, как выглядело использование ЭВМ в вузе в те годы.

Все 8 факультетов и все специальности на них были техническими («эффективных менеджеров» в политехе тогда не готовили). И все студенты изучали основы вычислительной техники (1 семестр, одна лекция и одна лабораторка в неделю, по итогам – зачет без оценки). На весь лабораторный учебный процесс в вузе была одна аудитория, в которой стояло две ЦВМ Проминь и три АВМ МН-7. Аудитория была загружена в две смены дневниками, а вечером – еще и вечерниками. Для занятия группы студентов разбивали на бригады по 4-5 человек, т.е. 5 бригад на 5 машин. На бригаду выдавался один экземпляр на синьке методических указаний к лабораторной работе. В итоге обычно в бригаде что-то реально делали 1-2 человека, а остальные просто присутствовали. Типичная проблема для студентов и преподавателей состояла в том, что лекции и лабораторные работы проводились в одном и том же семестре, и на лабах студентам нередко приходилось самостоятельно осваивать знания, которые еще не давались на лекциях.

Лекции были потоковые. У меня, к примеру, один из потоков состоял из 8 групп, т.е. примерно 170-190 человек. Даже при том, что на лекцию ходили человек 100-120, проводить лекцию было сложно. Аудитория узкая, длинная, говорить надо громко, чтобы слышали на задних рядах, писать крупно, чтобы видели на задних рядах, в аудитории шумновато, т.к. сотня слушателей переговариваются друг с другом (я, как вчерашний студент, особых претензий к этому не имел, т.к. помнил, как вел себя на потоковых лекциях по не интересному для себя предмету). А предмет для многих действительно интереса не представлял, ибо они считали, что в будущей профессиональной деятельности с ЭВМ им иметь дело не придется (я вел занятия у студентов химических специальностей – нефтяников, нефтетехнологов, инженер-технологов), да и я в то время думал примерно так же (правда, на втором году работы нашел книгу по химической кибернетике и для лекций брал оттуда примеры математического описания химических реакций. Эту математику можно было промоделировать и на ЦВМ, и на АВМ, но математика была простой, и даже она вряд ли была бы востребована в практической работе инженера-химика).

А вот по окончании семестра для меня началась неделя ада: надо было в зачетную неделю принять крохи знаний, чтобы поставить зачеты, примерно у 250 человек (студент должен был отчитаться за лабораторные работы и решить выданную ему задачу – либо написать простенькую программу для Проминь, либо нарисовать схему для решения диф. уравнения на АВМ). Урок вышел для меня поучительным, и к следующему учебному году я себе существенно упростил жизнь: договорился с коллегой, и мы сообща написали подробную методичку по программированию на Проминь и решению диф. уравнений и их систем на МН-7. Методичку издали типографским способом массовым тиражом, отдали в институтскую библиотеку, и на лабах мне стало значительно легче. А для зачетов я использовал имевшийся в политехе кабинет программированного контроля и обучения, написал материал для контроля знаний (некий прообраз ЕГЭ – вопрос и 5 вариантов ответов, один из которых правильный). Вопросы с ответами фотографировались на фотопленку, которая потом склеивалась в кольцо и вставлялась в проекционный аппарат, похожий на телевизор (аппаратов в кабинете было штук 10). К аппарату прилагалась простая клавиатура для указания номера ответа на вопрос и управления сменой кадров. После прохождения всего вопросника автоматически ставилась оценка. Так что на зачете работа моя стала донельзя простой: я всем, получившим 3 балла и выше, проставлял зачет. Другие преподаватели тоже стали активно использовать данный вариант принятия зачетов.

После 3-х лет работы ассистентом в начале 1974 года я перешел на работу в ВЦ нового железнодорожного института. Точнее говоря, ВЦ еще надо было создать, и там сформировался коллектив, который был способен это сделать. Имелись ЭВМ Наири, Мир-1 и Искра 226, а позже Д3-28, которые нужно было ввести в эксплуатацию и использовать в учебном процессе для обучения студентов основам вычислительной техники. Это было время, когда страны СЭВ (СССР и страны «народной демократии») начали производить серию ЕС ЭВМ, скопированную версию IBM 360. Прототип-то был хороший, а какова копия - было непонятно. В ИВЦ Куйбышевской ж.д. на ЭВМ Минск-32 работала АСУ, и нужно было принять решение, переходить ли на ЕС ЭВМ. Начальник ИВЦ принял мудрое решение – опробовать ЕС ЭВМ в ж.д. институте и походатайствовал перед своим руководством о покупке нам ЕС-1020. Так у нас появилась двадцатка, вторая среди вузов города, даже в политехе ее еще не было. Задачами по линии НИР мы ее, в основном, загрузили, а вот в учебном процессе она сначала применялась мало, так как большинство преподавателей вуза на таком уровне компьютерной грамотностью не владели.

И тут нам помогло Министерство высшего и среднего специального образования. Там решили, что все преподаватели вузов должны иметь базовые знания по компьютерной технике и программированию и использовать ЭВМ в своих учебных курсах. Позднее обязали во все дипломные проекты ввести раздел, связанный с использованием ЭВМ.

Мне довелось обучать преподавателей азам вычислительной техники. Обучали всех, включая преподавателей общественных кафедр – истории КПСС, философии, политэкономии и научного коммунизма. Помню одного доцента, к.и.н. с кафедры истории КПСС, у которого докторская диссертация уже наполовину была готова. Он в технике был по нулям и даже вместо «алгоритм» говорил «аглоритм», что меня забавляло и удивляло, термин-то не компьютерный, а общенаучный, но вот такие у нас были светила-общественники. После общего обучения мне и моим коллегам по ВЦ пришлось еще немало поработать индивидуально с преподавателями, которые в ЭВМ увидели интересную возможность углубить преподаваемую ими учебную дисциплину.

Например, мой коллега Александр затратил много времени и сил, чтобы донести основы алгоритмизации и программирования на Бейсике (это тогда был основной язык для имевшихся у нас малых ЭВМ) до зав. кафедрой инженерной геодезии, доцента, которому было уже около 70 лет. Совместно написали несколько небольших программ для учебного процесса, и у доцента произошел инсайт (озарение, не путать с инсультом :)) ). Он учебных программ написал штук двадцать, и студенты стали основное время в лабораторных и курсовых работах тратить на инженерные знания и умения, а не на калькуляторные вычисления, как было раньше.

Ко мне подошел доцент, ведущий курс строительной механики, и рассказал, что для расчета сил, действующих на строительные конструкции, есть хороший, достаточно новый метод, основанный на матричном представлении данных и матричной математике. Но из-за того, что нужно выполнять объемные операции умножения матриц и обращение матрицы, приходится давать студентам либо другие, более старые методы расчета нагрузок, либо более простые схемы нагрузок, чтобы матрицы были размером не более, чем 3х3. По его алгоритму я написал программу на варианте Бейсика, где были подпрограммы работы с матрицами. В итоге курсовые проекты по сложности исходных данных стали приближаться к реальным задачам, решаемым проектировщиками-строителями.

Преподавателями кафедры вычислительной техники совместно с программистом ВЦ для ЕС ЭВМ была реализована интересная диалоговая программа моделирования усилителей постоянного тока (УПТ). Студент в рамках курсового проектирования приводил выданную ему исходную схему УПТ к каноническому виду, а затем, сидя за дисплеем, мог посчитать ряд параметров УПТ, посмотреть графики АЧХ, меняя номиналы элементов схемы УПТ, получить нужную АЧХ и пр.

Что касаемо обязательного использования ЭВМ в дипломном проектировании, то эту проблему решили административно – в учебную нагрузку некоторых преподавателей кафедры вычислительной техники включили консультирование дипломников по вопросам применения ЭВМ. Мне, к примеру, достались дипломники строительного факультета, у них же был и в составе экзаменационной комиссии на защите дипломов. Консультировал так: читал основной раздел дипломного проекта, находил, где можно применить расчеты на ЭВМ, дипломник с моей помощью (или я сам) писал простенькую циклическую программу с выводом на печать таблицы результатов расчета, программа и таблица вставлялись в пояснительную записку, и оба расходились довольные. Дипломникам-заочникам программу приходилось писать мне самому, уровень знаний у них был никакой. После первого года консультирования я написал методичку по применению ЭВМ в дипломном проектировании, мне и другим руководителям дипломного проектирования стало полегче.

Политика кафедры вычислительной техники заключалась в том, чтобы студент максимально плотно работал с ЭВМ. Как только промышленность стала выпускать бытовые микроэвм, мы сразу закупили штук 15 Микрош, и на лабораторках студенты сидели по 1-2 человека за ЭВМ. Микроши помогли нам прожить пару лет, потом прикупили несколько Д3-28. А когда пошли отечественные персоналки Искра-1030, то ими оборудовали целый класс. Доступ студентов к ЭВМ ограничивался лишь потребностями учебного процесса. А если машина свободна, можешь занимать и работать хоть до конца рабочего дня ВЦ (до 22 часов). Толковые студенты сами писали программы для своих курсовых и дипломных проектов, писали и программы по заданию преподавателей разных кафедр.

Была у нас «элитная» студенческая группа микропроцессорщиков, куда отбирали лучших после второго курса. К окончанию вуза уровень их компьютерной подготовки соответствовал инженерному (помимо Бейсика они изучали еще Clipper, на котором в те года писали софт работы с базами данных). Выпуск их из вуза пришелся на конец 80-х и начало сложных 90-х годов, но все известные мне студенты нашли себе место в ВЦ разных, причем не всегда железнодорожных, организаций, и карьера их сложилась успешно.

А когда началась перестройка и бардак в системе образования (молодежь ринулась в кооперативы, ларьки и т.п., а престиж высшего образования упал ниже плинтуса), наши лучшие кадры ушли из вуза «на вольные хлеба», а за ними в начале 1992 года ушел и я, ушел в организацию, созданную бывшими вузовскими работниками, занимавшуюся научно-производственной деятельностью. Но это уже совсем другая история…

Как создавались первые бортовые ЭВМ для советской космической программы

С развитием космонавтики перед конструкторами всё острее вставал вопрос — а при помощи чего управлять космическими «пегасами» будущих покорителей пространства-времени? Где взять подходящую ЭВМ, которая будет успешно действовать в стеснённых условия космического аппарата (КА)? Как защитить тонкую технику от перегрузок, возможного перегрева? В конце концов, сколько энергии потребуется потенциальной бортовой цифровой вычислительной машине (БЦВМ) и где эту энергию взять?

Вопросы, надо сказать, не праздные. Ибо имеющиеся на тот момент «наземные» ЭВМ как-то не особо вписывались в концепцию будущего бортового компьютера — компактного, надёжного и экономичного.

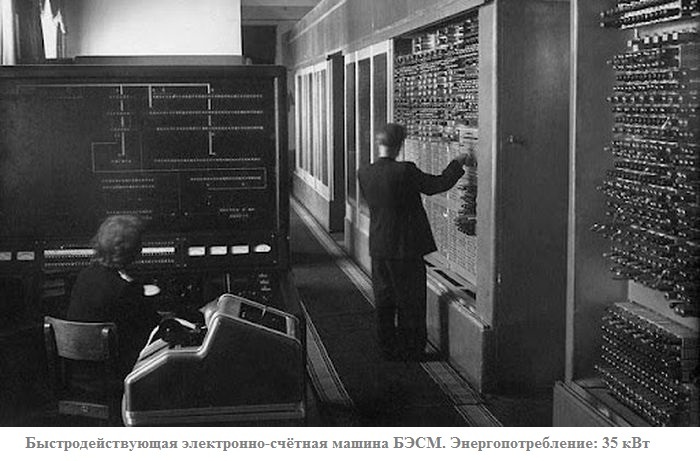

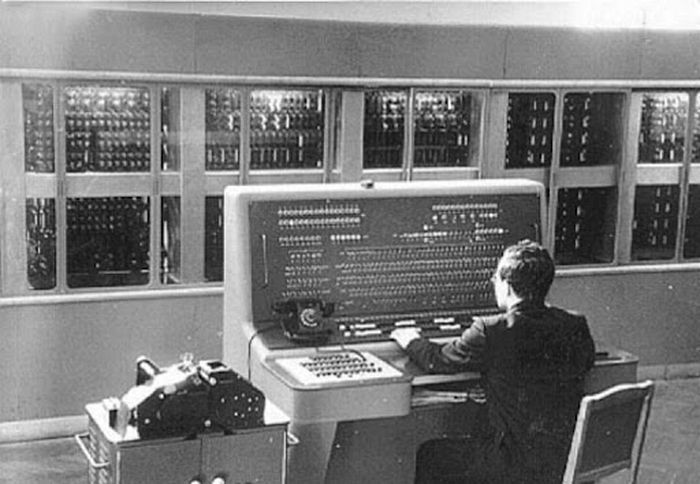

Тем не менее кое-что имелось-таки. Советские наука и техника в 50-е годы сумели внедрить в производство (пусть и мелкосерийное) целый спектр ЭВМ. И некоторые из них на момент своего появления оказались вполне, что называется, «на уровне». Например, в 1953-м было признано, что рабоче-крестьянская БЭСМ — наиболее быстродействующая ЭВМ в Европе.

Постоянно велись работы по усовершенствованию и удешевлению этой машины без потери быстродействия.

Уже на БЭСМ-2 был произведён расчёт траектории полёта на Луну.

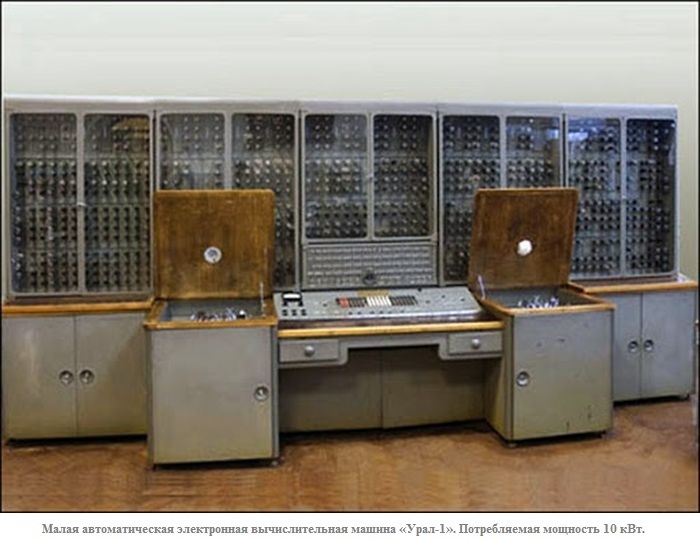

Кроме того, имелись такие машины, как «Урал». Их относили к малому классу.

При производительности, приближавшейся к 100 оп/сек, «Уралы» оказались востребованы и в космической отрасли.

Например, их использовали для расчётов полёта первого спутника. Уже к 1959 году их «ускорили» в 50 раз, использовав ОЗУ на ферритовых сердечниках. Правда, частично пожертвовав при этом совместимостью с более ранними машинами серии.

Однако ЭВМ «Урал», хоть и считались малыми, требовали десятки квадратных метров площади и от 10 до 25 кВт потребляемой мощности. Чего уж говорить про монструозную БЭСМ! О том, чтобы использовать их в качестве бортового компьютера, не могли идти и речи. Тем не менее, они вполне позволяли будущую технику рассчитать.

Во второй половине 50-х годов под руководством С.П. Королёва в ОКБ-1 трудилось порядка двух тысяч специалистов. Среди них были представители достаточно экзотических направлений, включая тех, которым довелось поработать в небезызвестном городе Обнинске.

Это была первая серьёзная работа молодых «электронщиков» ОКБ-1. Им, ещё недавним студентам, пришлось фактически с нуля создать немало аппаратуры для системы управления и защиты экспериментальных реакторов, в т.ч. в активной зоны. Кроме того, именно в Обнинске впервые стали широко применяться полупроводниковые триоды. Такой опыт здорово пригодился для решения задач «космических».

Задачи эти корректировались многократно. Например, в конце 1958 года коллектив получил указание обеспечить успешный полёт спутника с человеком на борту. Когда расчёты и изыскания в этом направлении были в самом разгаре, — всё, отбой, осенью 60-го надо лететь на Марс!

Осознавали в «верхах» всю масштабность работ, которые нужно было осуществить для реализации такого громадья планов? Сложно сказать. А вот в ОКБ-1 стало окончательно ясно, что радиотехнические методы управления КА пора оставить в прошлом.

Королёв поставил перед группой Бориса Чертока задачу — разработать соответствующую систему управления. Чтоб взлетело.

К тому моменту Черток уже был выдающимся специалистом в разработке систем управления ракетной техникой. Он работал в этом направлении как минимум с 1946 года, как вернулся из Германии после изучения реактивного «наследия» Третьего Рейха.

Ну а после того, как его группа была усилена шестью десятками спецов, незадолго до того обеспечивших успех миссии «Луна-3», появились все основания всерьёз надеяться на успех.

Руководил «лунными» работами Борис Раушенбах. И неудивительно, что именно ему поручили заняться системой наведения и ориентации в пространстве будущего первого межпланетного корабля «Марс-1960», он же 1М.

В свою очередь, личным решением Чертока коллектив Раушенбаха был усилен вышеупомянутыми «ядерщиками».

Считал ли он, что «пацанов» не жалко — провалят задание, и пёс с ними? Или был уверен, что именно молодые «светлые головы» способны решить такую сложную задачу? Поди знай… Кто ж про такие вещи в мемуарах откровенно напишет?

На разработчиков «давили» со всех сторон.

В первую очередь — военные.

По некоторым данным, в «верхах» проект 1М рассматривали не в последнюю очередь как очередной этап испытания межконтинентальной ракеты («Молния», фактически — баллистическая Р-7) с полезным грузом. Неудача могла повлечь за собой весьма неприятные последствия для сотрудников ОКБ-1.

Дело осложнялось тем, что на период 1959/60 годов пришлась смена поколений в советской электронике.

Маститым «ламповикам» потребовалось срочно повышать квалификацию.

По воспоминаниям сотрудников группы Раушенбаха, работы по новой теме начались со слов одного из молодых специалистов вновь сформированной лаборатории, физика Владимира Казначеева: «Ничего страшного! Полупроводник — та же лампа, только маленькая».

Трудиться приходилось в две смены — в слишком уж жёсткие временные рамки оказалось поставлено ОКБ-1.

За считанные месяцы было необходимо разработать совершенно новую технику на новой элементной базе.

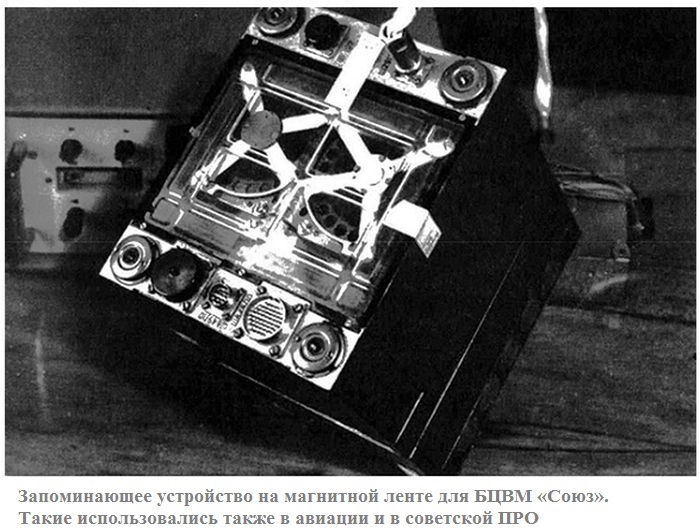

Для экономии времени (а заодно — места на борту КА) было решено, что бортовая центральная вычислительная машина (БЦВМ) вместе с другими электронными агрегатами будет объединена в единый счётно-решающий блок (СРБ), над элементами которого работы велись параллельно. И — знаете, успели!

К слову сказать, всё ОКБ-1 работало в те дни в авральном режиме. Ведь межпланетный КА — это не только СРБ, что очевидно. Это огромное количество узлов, агрегатов и тонкой аппаратуры.

И вот — великий день, 10 октября 1960-го года! Сотни людей с замирающим сердцем следили за тем, как в зенит уходит ракета-носитель с шестьюстами пятьюдесятью килограммами горячего пролетарского привета для Красной Планеты!

Пять минут наблюдали, пока не стало ясно — старт можно записывать в «неудачные». На трёхсотой секунде полёта отказали двигатели третьей ступени. Вины разработчиков КА тут не было — сказался дефект системы управления ракеты «Молния».

Спустя четыре дня аналогичная судьба постигла второй запускаемый аппарат. Сыграли свою роль низкое качество сборки и обслуживания опять же ракеты.

В ОКБ-1 уже корпели над новым проектом.

Среди прочего предстояло (и снова в авральном порядке) разработать БЦВМ для нового амбициозного проекта — тяжёлого межпланетного космического корабля (ТМК) массой не в сотни килограммов, а в десятки тонн. Вот только для этого нужно было предусмотреть сборку на околоземной орбите КА из отдельных блоков при помощи, опять же, электроники, которой не имелось даже в проекте.

Через год уже были получены первые отчёты о проведённых работах — шесть немалого размера томов.

Из них один отдельный том посвящён разработке БЦВМ на полностью отечественной технической базе с использованием дискретных элементов.

Среди прочего, указывалось, что БЦВМ должна быть универсальной, т.е. использовать новые принципы получения и анализа информации, а заодно — взаимодействия с экипажем.

В конечном счёте «в верхах» было решено от строительства ТМК отказаться, а наработки и лучших специалистов направить на более перспективную программу «Союз».

Именно в рамках этой программы была сформулирована новая концепция централизованного управления КА, которой надлежало господствовать в космонавтике многие годы.

Автор: Павел Заикин