Первая серия – о жизни до обращения, суетной и тщеславной, полной слабости и греха. О том, что было в недалёком прошлом, подробно сообщают стол, усыпанный монетами, и группа из пяти мужчин вокруг. Она состоит из трёх юношей, разодетых в пух и прах, модного мужчины в расцвете лет с ухоженной бородой и старика, в очках и кашемировом пальто, с шикарным меховым воротником, как у международных торговцев оружием в фильмах о Джеймсе Бонде. Группа – олицетворение Vanitas, а также Lock, Stock and Two Smoking Barrels и Pulp Fiction, «Карты, деньги, два ствола» и «Криминальное чтиво». Дословного перевода Lock, Stock and Two Smoking Barrels не существует: lock, stock and barrel, «замок, приклад и ствол» – это так называемый меризм, то есть устоявшееся судебное выражение, обозначающее все возможные преступления разом, а заодно и преступную банду. Замок, приклад и ствол составляют единое целое – пистолет, причём отдельно эти слова обозначают ещё и взлом, и ограбление, и применение оружия.

Вот это судебное «всё на свете» и отображено в истории предыдущей жизни Матфея, рассказанной Караваджо с красочностью Гая Ричи, но с большей осмысленностью и большей художественностью. Криминальный Vanitas в его картине, однако, второстепенен, он лишь предшествует великому финалу, взятому из Евангелия. Священное Писание, почти как в «Расёмон» Куросавы Акутогавы, пересказывает историю призвания в трёх вариантах: от Матфея, от Луки и от Марка. Все три рассказа совпадают практически полностью, за исключением отдельных слов. Ключевое из несовпадений – слово «Матфей», оно употреблено лишь в Евангелии от Матфея, у Луки и Марка герой эпизода назван «Левий». Расхождение вызывало давний интерес богословской литературы, в конце концов пришедшей к выводу что таким образом Лука и Марк некоторым образом покрывают своего сотоварища апостола, скрывая личное его имя и указывая лишь его родовое – Левий, то есть принадлежащий колену Левиеву, происходящему от Левия, третьего сына Иакова, рождённого ему нелюбимой Лией, и кровного брата Иосифа Прекрасного.

Матфей, родившийся в Галилее, не бывшей частью провинции Иудея, но иудей по крови, предал свой народ, ибо стал коллаборационистом, или, как это называлось в римской литературе, публиканом. В Синодальном переводе публикане именуются мытарями. Так в Римской империи называли откупщиков, то есть людей, приобретавших право собирать налоги в её провинциях за определённую фиксированную сумму и нещадно на этом наживавшихся. Матфей не был простым чиновником, он был безжалостным эксплуататором, выжимавшим из родного народа последнее для утоления жадности завоевателей и своей собственной. Занятие позорное и презираемое всеми, в том числе и самими римлянами, но дающее хороший барыш, судя по внешнему виду всех персонажей, что собрал Караваджо за столом в тёмной комнате. Поступок Матфея осложнялся ещё и тем, что коэны, то есть служители Иерусалимского храма, были все как один Левии или левиты. С точки зрения порядочного иудея Матфей был многократно проклят и от всего отвержен. Святые Лука с Марком, чтобы не бросать тень на апостола, говорят:

Марк: «Проходя, увидел Он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И он, встав, последовал за Ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с Ним и ученики Его и многие мытари и грешники: ибо много их было, и они следовали за Ним. Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам Его: как это Он ест и пьет с мытарями и грешниками?

Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мк. 2, 14–17)

Три рассказа Караваджо сводит в один, что нетрудно, сконцентрировав весь смысл Призвания в одном жесте, снова являющем отсылку к гениальному тёзке: жест руки Христа повторяет жест Адама в сцене «Сотворение Адама» на потолке Капелла Систина. Две несоединённых руки Микеланджело – гениальнейший образ, бесконечно варьировавшийся толпами имитаторов и интерпретаторов, вплоть до обслуживающих финскую Nokia дизайнеров. Две величайших руки в мире, рука Бога и рука Человека. Микеланджело превращает их разомкнутое прикосновение в архетип, в иероглиф, означающий греческое ἀρχή. Архэ – философский термин, определяющий начало начал, источник происхождения всего и причину любого действия. Фалес считал, что архэ – вода, Анаксимен – что воздух, Гераклит – что огонь, а Эмпедокл говорил, что архэ множественно и являет собой систему, в которой все четыре стихии слиты.

Множество философов предлагало множество определений. Одно из самых выразительных принадлежит Пармениду, отождествлявшему архэ с Бытием, в котором бытие и мышление едины и неделимы, как разум и чувства: «бытие есть, а небытия нет». В «Сотворении Адама» движение руки Бога и руки Человека навстречу друг другу есть утверждение Бытия, но Парменид был философом язычества, Микеланджело – художником христианства. Для Парменида Бытие самодостаточно, оно само по себе есть бог, но среди многих других божеств, для Микеланджело Бог есть Бытие.

Бог есть мудрость, Бог есть действие. В исполнении Микеланджело утверждение Парменида превращается в «бытию – быть, а небытию – не быть». Рука Бога – рука наделяющего, рука человека – рука принимающего. Рука Бога полна силы и власти, она – призыв и утверждение. Человек пассивен, как природа, его рука нерешительна, исполнена робости, она неуверенна, нежна и как-то даже стыдлива в своей застенчивой растерянности. Она кажется поникшей. Очень странно, что Караваджо придал руке Иисуса столь подчёркнуто явное сходство с жестом Адама, а не Бога. Выбор Караваджо объясняют концепцией Иисуса как Нового Адама и желанием подчеркнуть человеческое начало в Иисусе, соответствуя антропологическим воззрениям апостола Павла, считавшего, что человек был создан через Христа и изначально был Благо.

Святой Павел – один из основателей христианской церкви, хотя и не принадлежал к двенадцати апостолам. Павел со святым Петром – двое первых среди равных. По утверждению Павла первородный грех и последующие грехи обременили людскую природу и она устремилась ко злу. В мир Иисус – Ιησούς, Спаситель – явился, чтобы очистить его от скверны. Второе имя Иисуса – Христос, Χριστός, Помазанник, что означает царь и владыка, – прозрел и назвал апостол Пётр, ибо на вопрос Иисуса «а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16, 15–16). Христианская церковь базируется на доктрине Павла и прозрении Петра. Рим больше чтит основателя церкви апостола Петра, в то время как протестанты отдают предпочтение её идеологу, апостолу Павлу. В базовом документе Реформации, «Аугсбургском исповедании», одобренном Лютером, основой христианства провозглашён постулат Sola fide, «Только верою», отрицающий власть Ватикана утверждать законы и судить на их основании. Главное установление лютеранства основано на одной фразе из Послания к римлянам: «Человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3: 28). Для Юбилея 1600 года явная и открытая отсылка к павлианской концепции «Иисус Христос – Новый Адам», столь востребованной лютеранами, была весьма рискованна. Спутником Христа в картине Караваджо оказывается, конечно же, Пётр, а не Павел, не принадлежащий к двенадцати ближайшим ученикам Христа

Направление света и жест Иисуса ясно указывают взгляду зрителя на главного за столом – это, конечно, красивый бородатый мужчина в центре, указующий с недоумением на себя: «я ли это, Ты уверен?» Всегда считалось, он и есть Левий Матфей. Неожиданно для всех в речи, произнесённой 18 января 2015 года в Маниле во время посещения Филиппин, самой католической страны в Азии, папа Франциск I упомянул картину Караваджо. Уже одно то, что Караваджо удостоился быть отмеченным папой, говорит о его чемпионстве, ибо немногим художникам это удавалось, но папа к тому же предложил и новую интерпретацию всем известной (уж филиппинцам-то точно) картины. Говоря о том, что Любовь есть Спасение и что «удивление от того, что мы возлюблены, помогает нам всё преодолеть», папа обратился к евангельскому рассказу о мытаре и привёл в пример «Призвание Матфея», отмечая как призванного не прекрасного мужчину средних лет, а угрюмого пазолиниевского типа юношу, склонившегося над кучей монет в правом дальнем углу. Оригинальное истолкование противоречит всему композиционному построению, но оно тут же нашло массу сторонников

Три картины составляют единый цикл. Караваджо, естественно, это учитывал. Сравнивая трёх святых Матфеев в трёх различных сериях, видно, что в Призвании главного героя играет один актёр, в Мучении и Озарении, как я бы назвал композицию-серию «Святой Матфей и ангел», – другой, так что предположение папы Франциска не лишено оснований. Пазолиниевский мрачный юноша вполне мог преобразиться под действием общения с Иисусом и превратиться в того благообразного чернобородого старца, каким бывший мытарь предстаёт во второй части повествования, но непонятно, зачем Караваджо надо было делать столь сложный ложный ход и в «Призвании Матфея» подсовывать зрителю указание на совсем другого, ненужного в повествовании персонажа. Как-то это обременительно и сложно, а лишних сложностей Караваджо не любил

Очевидно, что «Мучение святого Матфея», повествующее о его проповеди Креста в экзотических странах, закончившейся мученической смертью в Эфиопии, то есть о земной деятельности евангелиста, не финальная, а вторая серия. Как и в «Призвании», в «Мучении» Караваджо авангардно сталкивает временное и вечное: земные персонажи одеты в современные костюмы, персонажи иного мира – или в условно-античные, как Иисус и апостол Пётр, либо обнажены, как ангел и убийца. То, что убийца также принадлежит к иному миру, не подлежит сомнению. Он сродни ангелу: тела обоих озарены ярчайшим светом, ворвавшимся в полутёмную церковь, в коей происходит убийство.

Свет исходит из облака, примчавшего ангела-подростка, изогнувшегося на нём, как на физкультурном мате, в позе акробата, чтобы всучить Матфею пальмовую ветвь мученичества, словно приз. У человека разумного, но неверующего, при виде этой сцены возникает вопрос: а не лучше ли было ангелу не совать пальмовую ветвь в раскрытую ладонь бедного старика так, как будто он хочет её проколоть, а схватить за руку и остановить убийцу, как это сделал его собрат в «Жертвоприношении Авраама» из Уффици? Разум тут ни при чём, он нечто лишнее, ибо явлено чудо, как и в «Призвании». Жест Матфея, схожий с объятием, открыт навстречу убийце, а не ангелу, на чью ветвь поверженный святой не обращает ни малейшего внимания. Убийца – вылитый ignudi с потолка Капелла Систина, только опьянённый жестокостью. Лоб его стянут такой же белой олимпийской перевязью, что охватывает головы юношей Микеланджело как знак их избранности, причастности к аколитам, то есть мирянам, прислуживающим в церкви, но он слез с постамента и взял в руки меч. Наг убийца не полностью, его чресла опоясаны, ибо ему, как Каину и всем детям Адама, ведом стыд, что отличает его от обнажённого ангела. Убийца Матфея и есть Каин, отродье Адама.

Сюжет «Мучения святого Матфея» взят из «Золотой легенды» Иакова Ворагинского, рассказывающего о мученической смерти Матфея в Эфиопии, куда он прибыл распространять христианство. Дела апостола пошли настолько удачно, что ему удалось обратить на путь истинный царя Эгиппа вместе с женой и дочерью Ифигенией и всеми родственниками. За царским домом последовал народ. Вся Эфиопия пела хвалу Господу. Матфей, собрав двести эфиопских девственниц, посвятивших себя Супругу Небесному, поставил Ифигению командовать ими, и всё было прекрасно, но Эгипп умер и трон унаследовал его племянник Гиртак. Он тут же вознамерился жениться на Ифигении, та противилась, ибо была невестой Царя Царей, поэтому Гиртак обратился к Матфею с просьбой, чтобы он, как духовный наставник, на неё воздействовал. Матфей согласился и позвал царя на воскресную мессу, обещав поговорить о важности брака. Гиртак на мессу явился и слушал, дурак дураком, как Матфей распространяется о том, что брак – дело священное, а особо священен брак царя и что тот, кто возжелает супруги царя, обречён смерти. Царь стоял, развесив уши, прел от удовольствия, но тут следует неожиданный поворот в проповеди, и Матфей заявляет, что выше Царя Небесного царей нет поэтому уж если кто Его супругу захочет, то ума не приложить, что с ним следует сделать. Гиртак преть прекратил, рассвирепел и прислал убийцу, тут же, прямо в церкви, заколовшего Матфея. Ифигения всё равно за него замуж не пошла, а сам Гиртак был наказан слоновьей болезнью и, не выдержав мучений, покончил с собой.

Всеми замечено, что на картине Караваджо именно убийца, выделенный ярким светом, первым бросался в глаза зрителю в скудно освещённой капелле. Он очень красив и очень страшен. Черты его лица схожи с ликом титаниды Медузы, чью отрубленную голову Караваджо изобразил на круглой картине из Уффици. «Медуза» была создана Караваджо в 1597 году по заказу Франческо дель Монте и отослана им во Флоренцию в знак благодарности Фердинандо Медичи за предоставленный в его распоряжение дворец, так что эта картина сыграла свою роль в истории Палаццо Мадама. Произведение, укрепившее репутацию молодого художника не только в Риме, но и за его пределами, посвящено смертельной силе красоты: убивали не змеи Медузы, а убивал её лик, ибо каждый взглянувший в него застывал в недвижности навечно. Два самых важных мифа для изобразительного искусства: миф о Медузе и миф о Нарциссе. Первый говорит об отношениях искусства с миром внешним, второй – с внутренним. Голова Медузы – архетип фотоаппарата: победоносный Персей, отлитый в бронзе Бенвенуто Челлини, самый, наверное, известный Персей в мире, замер в позе торжествующего папарацци, отснявшего особо убийственную сцену и триумфально вознёсшего свою камеру над головой. В Мучении взгляд убийцы слился с взглядом жертвы, как в Призвании взгляд красивобородого человека в красно-жёлтом кафтане слился со взглядом Христа. Вот почему, несмотря на весь авторитет папы Франциска, я уверен, что в «Призвании Матфея» именно красивобородый и есть святой Матфей. Мучение святого Матфея есть его второе Призвание

Три фигуры – Матфей, убийца и ангел – центр картины. По бокам размещены ещё десять человек, оказавшиеся свидетелями убийства в церкви. Слева семь персонажей, наблюдающих за убийством, справа – три. Пятеро из семерых слева одеты в современные костюмы и как-то связаны с lock, stock and barrel первой серии: юноша в шляпе с пером кажется повзрослевшим спутником Матфея-мытаря из Призвания. Он и мужчина рядом с ним разодеты так, будто принадлежат свите Гиркана; они безразличны к убийству, в отличие от более просто выглядящих двух других свидетелей, испуганно отшатнувшихся от содеянного преступления. Другие персонажи левой группы, поверженный юноша в набедренной повязке с растянутым криком ртом на первом плане и мужчина с чёрной короткой бородой в самой глубине картины, выглядят иначе. Справа – двое обнажённых; они, как и упавший на землю парень слева, – оглашённые, то есть лишь приготовившиеся к таинству крещения, но ещё не принявшие его. Повёрнутые к зрителю спиной, они довольно спокойно, в отличие от кричащего мальчика-служки в церковной, как и Матфей, одежде, наблюдают за сценой убийства вылезают откуда-то снизу. Реставраторы «Мучения святого Матфея» в 1966 году отметили, что бездна – изображение бассейна, наполненного водой, сильно стёршееся и потому еле различимое. Сообщение вызвало много споров, многие утверждали, что баптистерий и храм – разные сооружения, но в раннехристианских базиликах часто эти две функции совмещались

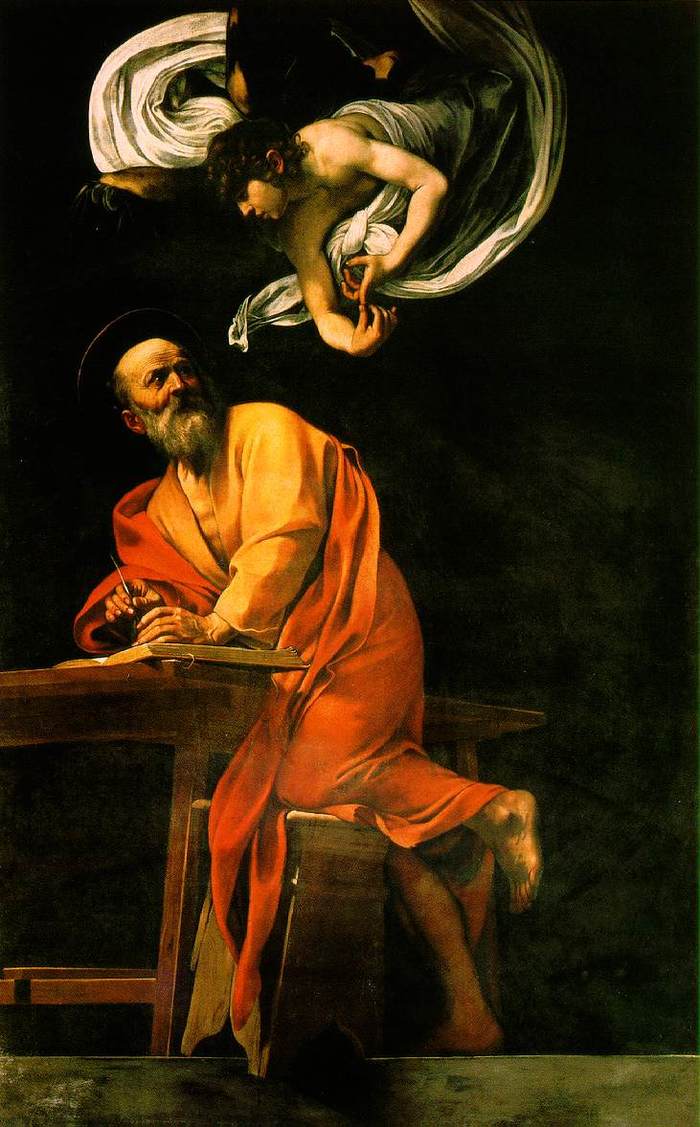

Сцена «Святой Матфей и ангел» – заключительная, хотя действие в ней – работа апостола над текстом Евангелия – хронологически должно было предшествовать Мучению. Матфей в Озарении тот же человек, что и поверженный в Мучении. Он с некоторым вопросительным недоумением обернулся к мальчишке-ангелу довольно-таки простецкого, по сравнению с завитым и надушенным берлинским херувимчиком, вида. При достаточно уличной внешности само движение небесного посланца – душой исполненный полёт, и, как видно, мальчишка спикировал моментально и неожиданно, о чём свидетельствуют закрутившиеся в лихом вихре драпировки. Излишек вздутой материи не позволяет увидеть, как ножка ножку бьёт, но летит ангел точь-в-точь как пух из уст Эола. Влетел, затормозил, как колибри, и тут же, с ходу, стал объяснять старцу, что надо делать; недоверчивое удивление Матфея понятно

Завершающее полотно демонстрирует Божье Откровение и главное дело жизни святого Матфея, куда более важное, чем обращение эфиопских девственниц, – создание книги Нового Завета, в коей Бог открывает Себя человеку

Написанный специально для Капелла Контарелли «Святой Матфей и ангел» менее шокирующ и более традиционен, чем первый утраченный вариант, купленный Джустиниани.

Во всех монографиях о Караваджо повторяется история, рассказанная Бальоне и подтверждённая Беллори, обоими недоброжелателями художника, но отсутствующая у Манчини, о том, что первая версия центральной картины цикла «Святой Матфей и ангел» была отвергнута заказчиком из-за грубости и народности главного персонажа и двусмысленности прильнувшего к нему ангела. Действительно, эта картина, находившаяся в Берлинской картинной галерее и погибшая в1945 году, поразительна по своей новизне. Скорчившийся в неудобной позе евангелист, напряжённо наморщив тяжёлый лоб, недоуменно таращится в письмена, что царапает перо, зажатое в его собственной руке, которой нежнейше водит изумительный крылатый андрогин в полупрозрачной пелёнке. Чудо чудесное: крылатое яйцо учит бескрылую курицу

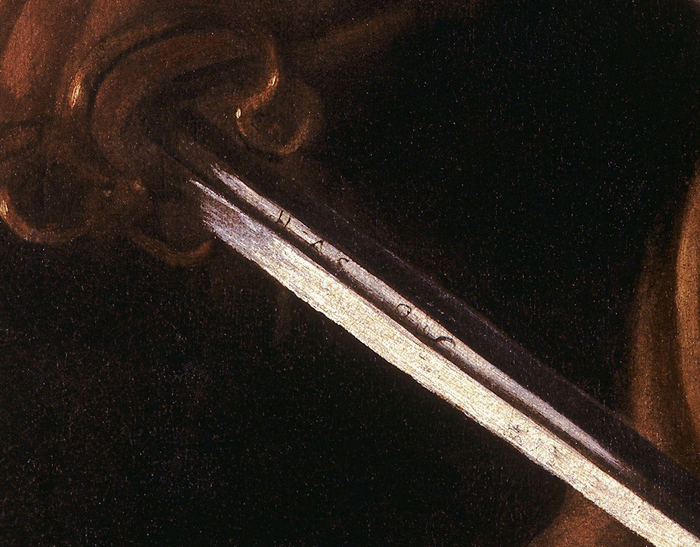

Искусствоведы, одержимые идеей народности Караваджо, не устают повторять, что евангелист написан с взятого прямо с улицы грубого грузчика и что по напряжению на его лице, возникшему из-за того, что ему надо выводить буквы, видно, что он грамоте не обучен. Если римские грузчики имели педикюрш-китаянок и так ухаживали за ногтями на своих ногах, как святой Матфей Караваджо, то это, конечно, кто-то из них, но, правда, ещё к тому же и наделённый лицом Сократа со знаменитого его портрета, якобы Лисиппа, известного всем и каждому в Риме из-за множества копий и слепков. Его напряжение происходит скорее от изумления, чем от неграмотности – если к тебе такое чудо с крылышками, прекрасное, как четырнадцатилетний Алкивиад, с неба слетит и за руку возьмёт, то тут всё позабудешь, даже как тебя зовут, не то что иврит или греческий. У Караваджо святой Матфей вроде бы пишет на иврите.

Картина тут же была куплена маркизом Винченцо Джустиниани, который как будто только и ждал, когда её отвергнут возмущённые заказчики, а Караваджо написал другой вариант. Он получился прекрасным в своём роде, но более приглаженным и соглашательским. В нём Сократ превращён в ординарного интеллектуала чинквеченто. Вместо экстравагантной короткой рубахи евангелист надел длинную, да ещё и закутался в плащ до пят. К ангелу он оборотился задом, а ангел подрос и поднялся с земли на небо, с которого и внушает святому Матфею, что тому надо написать, но уже используя не прямой физический контакт, а объясняя всё на пальцах. Второй вариант тоже гениален, но не столь ошеломляюще нов, как первый.

Во всей истории с двумя вариантами, повторяемой со слов Бальоне и Беллори, многое настораживает. Матфей на погибшей в Берлине картине разительно не похож ни на одного персонажа с двух других картин цикла, причём не только внешне, но и своей сутью – это герой совсем другой истории. Весь стиль первого варианта настолько отличается от «Призвания» и «Мучения», что будь он повешен между ними, то вступил бы с ними в совсем не нужный в цикле спор, в то время как второй вариант в цикл идеально вписывается. Рождаются вопросы. Если все (кто при этом «все»? Крешенци? Дель Монте, руководивший всем в Сан Луиджи?) разом завопили, что нет, нет, такой Матфей нам не нужен, это ни в какие ворота, то почему же заказ оставили за Караваджо? И как это маркиз Джустиниани не испугался всеобщего мнения знатоков, а тут же подсуетился и быстренько картину приобрёл

Сейчас большинство продвинутых искусствоведов склоняется к мысли, что первый вариант «Святого Матфея и ангела» никто не отвергал, а он был написан как демонстрация способности молодого Караваджо, пока известного только своими мальчиками да цыганками, создать большую религиозную картину. Молодой художник картину написал, доказал, заказ получил, обойдя при этом кавалера д'Арпино. Очень похоже на то, что это было срежиссировано дель Монте, изначально договорившимся с Джустиниани о том, что последний купит картину, и труд Караваджо не пропадёт. «Святой Матфей и ангел», написанный на религиозный сюжет, стилистически удивительным образом схож с другой картиной из коллекции Джустиниани, с Amor omnia vincit, «Любовь побеждает всё», по-русски обычно называющейся менее выразительно, «Амур-Победитель». Пара очень шокирующая, но дель Монте и Джустиниани от молодого художника и хотели чего-то, что бы приводило в изумление публику. В фильме «Караваджо» Дерека Джармена есть чудесная сцена: дель Монте с Джустиниани, смакуя свежую землянику золотыми вилочками с золотых тарелочек, обсуждают гастрономические изыски, ватиканские сплетни и живопись

Сцена в фильме Джармена подчёркнуто утрирована и анахронична, как всё его повествование, но она отлично передаёт суть любви к искусству кардинала и маркиза; Сьюзен Зонтаг их способ видеть мир как эстетическое явление и обозвала Кэмпом. Легко себе представить, как маркиз подводит дам римского света, утончённо привыкших к хладной и скользкой красоте позднего маньеризма, к «Святому Матфею и ангелу». Дамы застывают перед торчащими из картины ногами, и непроизвольное «Ах!» слетает с губ. Этого мало, маркиз отдёргивает занавеску с Amor omnia vincit, и дамы, онемев, пялятся на мальчишку, вывалившегося из картины прямо на них в чём мать родила и явно над ними насмехающегося.

Дамы ни хрена не понимают, что ж это такое делается, и, дай им волю, они бы в мальчишку зонтики воткнули, как это пытались сделать их далёкие наследницы в XIX веке с «Купальщицами» Курбе, а потом с «Завтраком на траве» Мане. Им воли не даёт авторитет маркиза, известного сноба и арбитра, Петрония своего времени. Дамы вынуждены владеть собой и сдерживаться, рот, открывшийся в недоумении, растягивается в одобрительной улыбке и щебечет комплименты. Маркизу, конечно: «Да вы, маркиз, душка, это ж надо такое придумать! Какой отменный вкус! Как завораживающе ново!» Маркиз же, наслаждаясь всей ситуацией – ибо наслаждение, доставляемое эстету идиотизмом модных дам при встрече с настоящим произведением искусства, сравнимо с удовольствием от земляники золотой вилочкой с золотой тарелочки, – обворожительно улыбаясь в ответ, поправляет даме цветок у корсажа и шепчет про себя «скорей бы чёрт забрал тебя»