Первые орудия труда первобытных людей | Лекции по антропологии – Станислав Дробышевский | Научпоп

Когда появились первые орудия труда у первобытных людей? Кто их изготавливал и как использовал? Есть ли орудийная деятельность у животных? Что археологи могут найти, а что нет? Где нашли древнейшие каменные орудия палеолита? Что о них может рассказать трасология? Изготавливают ли каменные орудия труда сегодня? Если да, то кто и где?

Об этом и многом другом рассказывает Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

ВКонтакте: https://vk.com/video-190320587_456240133

Изготовление пластин из кремня усиленным отжимом – трасолог Евгений Гиря | Научпоп

Изготовление орудий каменного века по древним технологиям. Экспериментальное исследование энеолитических технологий производства крупных пластин из кремня усиленным отжимом. Подобная сложнотехнологичная техника работы с камнем появилась на Юге России около 4 000 — 5 000 лет назад. Такие пластины использовались в качестве серпов, ножей, инструментов по обработке дерева, кости и не только.

Проводят эксперимент: Евгений Гиря, археолог, трасолог, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник экспериментально-трасологической лаборатории ИИМК РАН, администратор группы Чтение камня и разбор костей и Андрей Захариков, археолог, ведущий специалист этно-археологического комплекса «Затерянный Мир» в рамках Международной экспериментально-трасологической школы ИИМК РАН.

Неандертальцы оказались не глупее «сапиенсов»

Реконструкция облика раннего Homo sapiens (слева) и неандертальца (справа). Музей неандертальцев в Метманне (Германия)

Первый череп неандертальца был найден в Бельгии еще в 1829 г. – за 30 лет до публикации знаменитой эволюционной теории Чарльза Дарвина, после чего этих вымерших древних людей стали считать «промежуточным звеном» превращения обезьяны в человека. Сегодня некоторые исследователи признают неандертальцев одним из подвидов Homo sapiens, а результаты многочисленных исследований говорят о том, что они были далеко не такими примитивными, как считалось ранее. К примеру, они использовали достаточно сложные многошаговые технологии для изготовления своих инструментов

Самые ранние из известных останков неандертальцев, древнейших обитателей Европы и западной части Азии, датируются возрастом около 430 тыс. лет, самые поздние – 30–40 тыс. лет. Споры о родстве между ними и людьми современного физического типа длились десятилетиями. Некоторые ученые считали, что современные люди просто вытеснили неандертальцев, другие – что они были непосредственными предками европейцев. Разрешить эти споры удалось с помощью палеогенетики, занимающейся расшифровкой древней ДНК. Выяснилось, что современный человек неафриканского происхождения имеет около 2,5% неандертальских генов, так что эти первобытные люди заслуженно заняли место в родословной современного человечества.

На сегодня неандертальцы являются наиболее изученной группой архаичных людей, причем постоянно появляются все новые данные не только об их морфологии и генетике, но и образе жизни, когнитивных способностях и технологических навыках.

Например, еще недавно считалось, что только человек современного типа использовал смолу при изготовлении каменных инструментов. Однако в 2016 г. коллекционер-любитель обнаружил на искусственном пляже в Нидерландах небольшой кремниевый осколок с острыми краями, треть которого была покрыта густым черным веществом. Этот пляж является настоящей сокровищницей доисторических артефактов, ведь он был насыпан песком со дна Северного моря – во время последнего ледникового периода здесь была холодная и сухая степь, соединяющая современную Великобританию с материковой Европой.

Находку, прекрасно сохранившуюся в холодных, бескислородных условиях донных отложений, проанализировали с помощью радиоуглеродного анализа, пиролизно-газовой хроматографии, рентгеновской томографии и других современных методов исследования. Оказалось, что черное вещество представляет собой затвердевшую дегтярную массу (своеобразную березовую «смолу») возрастом 50 тыс. лет. В то время нога человека современного типа еще не ступала на эти европейские территории – здесь обитали только неандертальцы. По мнению одного из авторов исследования, голландского археолога М. Никуса, эта небольшая кремниевая чешуйка представляет собой скребок или лезвие, а застывший смолистый кусочек играл роль своеобразной «рукоятки».

Исследователи попытались воспроизвести технологию получения этого вещества, засыпая полоски бересты глиной, на которой сверху разводили костер. Костер поддерживали в течение нескольких часов, в течение которых температура внутри сохранялась на уровне 300–400°C. Сравнив химический состав полученного продукта с его древним аналогом, ученые убедились, что неандертальцы, скорее всего, использовали такую же технологию.

Две более ранние находки из Италии и Германии свидетельствуют, что неандертальцы также использовали сосновую смолу и битум, чтобы приклеивать каменные наконечники к деревянным копьям. Вместе с новой находкой они служат доказательством, что неандертальцы могли решать такие сложные технологические задачи, как создание хорошо обработанных составных инструментов. Ученые надеются, что другие находки со дна Северного подтвердят способность наших ближайших доисторических родственников решать сложные задачи, требующих долгосрочного планирования.

Владимир Кияшко - Погребение мастера по изготовлению стрел из кремня в раннем бронзовом веке

Секреты мастерства в первобытном обществе открывали опытным путем, а передавали через таинства посвящения в касту мастеров. Обычным людям это знание было недоступно. Мастеров: литейщиков, плотников, специалистов по изготовлению кремнёвых изделий ценили, уважали, искали для приобретения их продукции и выполнения сложных работ. Но обратной стороной почитания был страх перед талантами мастеров, которые, по незнанию, были сродни "колдовству"; перед их "сверхъестественной" силой и умением менять природу вещей. К чему это приводило после смерти подобных "колдунов"?

Как живые пытались обезопасить себя от "волшебной силы" умершего мастера? Ярким примером такого ритуала "обезвреживания" является погребение мастера, изготовителя кремнёвых наконечников стрел и дротиков второй половины IV тыс. до н. э., найденное ростовскими археологами в кургане у г. Новочеркасска.

Рассказывает Владимир Яковлевич Кияшко, археолог, кандидат исторических наук, профессор археологии Ростовского Государственного Университета.

Каменные орудия в Северной и Восточной Африке появились почти одновременно

Колыбелью олдувайской культуры считается восточная Африка, где систематическое использование примитивных каменных орудий для разделки туш началось примерно 2,6 млн лет назад. До сих пор считалось, что в другие районы Африки олдувайская культура пришла намного позже. Однако раскопки, проводимые международным коллективом археологов на северо-востоке Алжира, показали, что североафриканские гоминиды если и отставали в своем культурном развитии от восточноафриканских, то ненамного. В местонахождении Айн Бушери в двух слоях с вероятным возрастом около 2,44 и 1,92 млн лет найдены каменные орудия олдувайского типа и кости крупных и мелких млекопитающих со следами обработки. Судя по распределению царапин на костях животных, древние обитатели Северной Африки имели доступ к целым тушам, а не подбирали крохи со стола более сильных хищников и падальщиков.

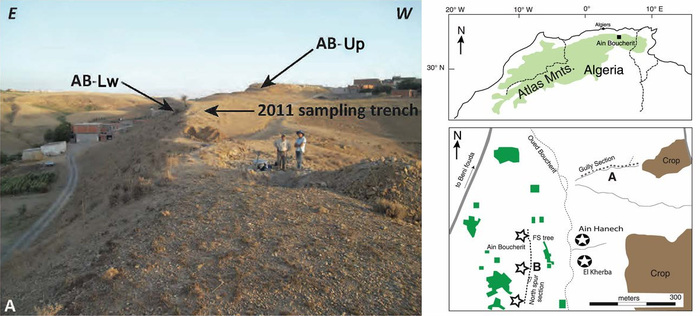

Рис. 1. Место раскопок в Айн Бушери (северо-восток Алжира), его положение на карте северной части Африки и схема местности. Стрелками помечены выходы двух слоев с древними каменными орудиями: AB-Lw (lowermost artifact-bearing stratum) — древнейший слой с наиболее вероятным возрастом около 2,44 млн лет, AB-Up (upper artifact-bearing stratum) — слой возрастом 1,92 млн лет. 2011 sampling trench — место, где в 2011 году была выкопана траншея, чтобы добыть пробы, подходящие для датирования методом электронного спинового резонанса. Фото из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Science, карта и схема — из самой статьи

Появление олдувайской культуры и начало систематического использования каменных орудий для разделки туш приблизительно совпадают во времени с появлением рода Homo. Впрочем, некоторые австралопитеки, по-видимому, и раньше пробовали заниматься чем-то подобным (см. ссылки в конце новости).

Имеющиеся находки указывают на то, что олдувайская культура зародилась в Восточной Африке около 2,6 млн лет назад, а в другие районы Африки проникла намного позже. Впрочем, такая картина может быть следствием лучшей изученности восточноафриканских местонахождений. По мере развития палеоантропологических исследований в других частях Африканского континента упомянутый разрыв начинает понемногу сокращаться. Так, раскопки, проводимые на северо-востоке Алжира в течение последних двух десятилетий, показали, что североафриканские гоминиды уже 1,8 млн лет назад разделывали туши животных при помощи каменных орудий (J. M. Parés et al., 2014. Early human settlements in Northern Africa: paleomagnetic evidence from the Ain Hanech Formation (northeastern Algeria)). Новая статья международного коллектива археологов, опубликованная в журнале Science, отодвигает момент появления олдувайской культуры в Северной Африке еще дальше в прошлое.

В местонахождении Айн Бушери (Ain Boucherit, рис. 1) в восточной части Атласских гор древние олдувайские орудия и кости животных со следами обработки найдены в двух слоях флювиальных отложений (см. Fluvial processes), сформировавшихся в межгорной впадине. Один из них, более древний, авторы обозначили как AB-Lw (от слов artifact bearing — «содержащий артефакты» и lower — «нижний»), другой, более молодой — AB-Up (upper — «верхний»). Выше и ниже этих слоев и между ними залегают другие слои, в которых нет следов деятельности гоминид. Выше по разрезу находятся описанные ранее слои с олдувайскими орудиями возрастом 1,8 млн лет, а еще выше есть слой с орудиями, представляющими следующий, ашельский этап развития каменных технологий.

Артефакты из слоев AB-Lw и AB-Up — это типичные орудия олдувайской культуры (рис. 2). Среди них есть ядрища из известняка и кремня, от которых без предварительной подготовки откалывали отщепы случайной формы, а также сами отщепы, лишь немногие из которых слегка дорабатывались (подвергались ретушированию). На большинстве артефактов сохранились участки исходной выветрелой поверхности камня (корки), что говорит о примитивности технологии их изготовления. Весь каменный материал — местного происхождения, издалека ничего не носили.

Рис. 2. Олдувайские артефакты из Айн Бушери: A — из более древнего слоя AB-Lw, B — из вышележащего слоя AB-Up. Показаны ядрища, от которых откалывались отщепы (1–3, 9–12), в том числе известняковое ядрище редкой субсферической формы (3), отщепы (4–7, 13, 14, 16, 17) и ретушированные обломки кремня (8, 15). Изображение из обсуждаемой статьи в Science

В древнем слое AB-Lw найдено 7 ядрищ, 9 отщепов и один ретушированный обломок кремня. В более молодом слое AB-Up «улов» оказался побольше: 121 ядрище, 65 целых отщепов, 47 фрагментов и 3 ретушированных отщепа. В целом набор артефактов из Айн Бушери практически не отличается от типичных олдувайских комплексов Восточной Африки (если не считать нескольких ядрищ редкой субсферической формы, что может быть связано с особенностями местного каменного материала или с небольшими различиями в культурных традициях).

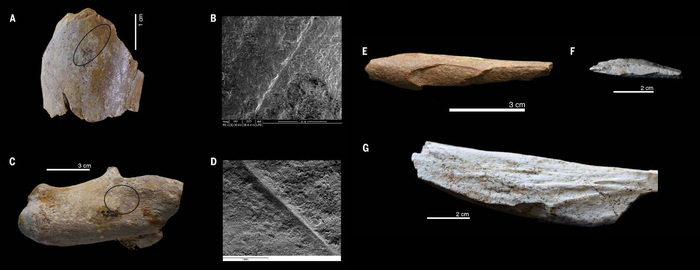

В слое AB-Lw найдено 296 костей млекопитающих разных размеров, в основном представителей семейств лошадиных и полорогих. На 17 из них (5,7%) сохранились царапины, оставленные каменными орудиями. Царапины встречаются на ребрах, черепах и костях ног (в основном проксимальных, то есть бедренных и плечевых). Судя по распределению царапин, местные гоминиды имели дело не с жалкими объедками, оставшимися после пиршества более сильных хищников или падальщиков, а с крупными частями или даже целыми тушами. В их рацион входили как мелкие, так и крупные животные. С помощью каменных орудий добычу свежевали, потрошили, отрезали головы, отделяли мясо от костей, а также дробили кости, чтобы добраться до мозга (найдено четыре таких расколотых кости).

В слое AB-Up картина примерно такая же. Здесь найдено 277 костей, тоже принадлежащих в основном лошадиным и полорогим. Две из них несут царапины, семь — расколоты ударами камней (рис. 3).

Рис. 3. Кости со следами от каменных орудий. A, B — царапина на фрагменте плечевой кости представителя семейства полорогих среднего размера из слоя AB-Lw. C, D — царапина на лошадиной пяточной кости из AB-Lw. E–G — обломки костей, расколотых гоминидами при помощи каменных орудий (E — из слоя AB-Lw, F, G — из слоя AB-Up). Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Итак, в Айн Бушери когда-то жили гоминиды, обладавшие типичной олдувайской культурой. Но это, конечно, мало о чем говорит, пока находки не датированы. Главное достижение авторов обсуждаемой работы состоит как раз в получении датировок для слоев AB-Lw и AB-Up. Для этого пришлось использовать целый комплекс взаимодополняющих методов.

Самые надежные результаты дал магнитостратиграфический анализ (см. Paleomagnetism). Осадочные породы в Айн Бушери сохранили остаточную намагниченность, показывающую направленность магнитного поля Земли в тот момент, когда эти породы формировались. Это позволило идентифицировать слои, соответствующие периодам прямой и обратной геомагнитной полярности.

Теперь нужно было соотнести эти слои с интервалами общей магнитостратиграфической шкалы (см. Geomagnetic polarity time scale), границы которых (моменты инверсии магнитного поля Земли) датированы с высокой точностью. Чтобы понять, каким интервалам глобальной шкалы соответствуют выявленные в Айн Бушери периоды прямой и обратной полярности, нужно было хотя бы приблизительно оценить возраст слоев каким-то другим методом. Авторы воспользовались для этого, во-первых, данными биостратиграфии (в отложениях есть кости вымерших видов лошадей и хоботных — ананкусов, время вымирания которых известно), во-вторых, методом электронно-спинового резонанса (см. Electron spin resonance dating), который, впрочем, с трудом применим к этим отложениям, потому что в них мало подходящих для анализа кристаллов кварца. Чтобы добыть подходящие пробы, пришлось вырыть глубокую траншею, но в итоге всё равно только одна из взятых проб оказалась пригодной для анализа (содержала достаточно кварца). Оба метода (биостратиграфия и ESR) в данном случае дали не очень точные результаты, но в совокупности они всё же позволили привязать полученные палеомагнитные данные к общей шкале. В итоге исследователи смогли определить, между какими магнитостратиграфическими границами заключены слои AB-lw и AB-up, установив таким образом верхнюю и нижнюю границу их возможного возраста. Оказалось, что слой AB-lw не старше 2,58 и не моложе 1,94 млн лет, а возраст слоя AB-up находится в интервале от 1,94 до 1,78 млн лет.

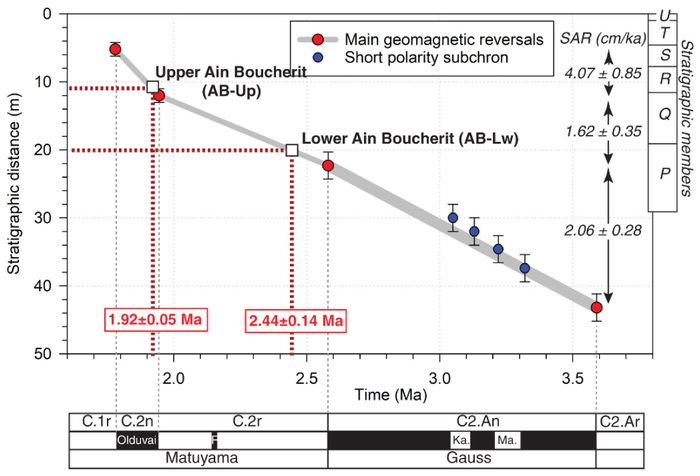

Эти выводы вполне надежны. Но авторы не остановились на достигнутом и попытались сузить границы неопределенности. Для этого они сделали смелое допущение о постоянстве скорости осадконакопления в пределах каждого магнитостратиграфического интервала. Смелость допущения отчасти оправдывается его удобством, ведь оно позволяет напрямую переводить сантиметры осадочной толщи в годы (рис. 4).

Рис. 4. Датировка слоев AB-Up и AB-Lw, основанная на допущении о постоянстве скорости осадконакопления в пределах основных магнитостратиграфических интервалов. Внизу — магнитостратиграфическая шкала. Черным цветом показаны периоды такой же полярности, как сейчас (когда северный магнитный полюс находится на севере), белым — периоды обратной полярности. Если допустить, что в эпоху Гаусс скорость осадконакопления была постоянна и составляла 2,06 сантиметров за тысячу лет, с наступлением эпохи Матуяма она снизилась до 1,62, оставалась постоянной вплоть до начала эпохи Олдувай, а потом снова выросла до 4,07, то получается, что возраст слоя AB-Lw составляет 2,44±0,14 млн лет, а слоя AB-Up — 1,92±0,05 млн лет. На графике по горизонтальной оси — возраст в млн лет, по вертикальной — глубина залегания слоев в метрах. Красные кружки — моменты инверсий магнитного поля Земли. Белые квадраты — слои AB-Up и AB-Lw. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Исходя из положения слоев AB-Up и AB-Lw относительно верхней и нижней границ соответствующих магнитостратиграфических интервалов, принимая скорость осадконакопления в каждом интервале постоянной, а также игнорируя возможные различия в степени последующего уплотнения породы, получается, что возраст слоя слоя AB-Up равен 1,92±0,05 млн лет, AB-Lw — 2,44±0,14 млн лет. Авторы считают такую оценку возраста «наиболее разумной» (the most reasonable age estimate), хотя и признают, что она может оказаться неточной.

Так или иначе, исследование показало, что гоминиды, владеющие олдувайскими технологиями и способные добывать целые или почти целые туши крупных (размером с лошадь) животных, появились на севере Африки значительно раньше, чем считалось: задолго до рубежа 1,94 млн лет, а может и все 2,44 млн лет назад.

Авторы отмечают, что у местонахождения Айн Бушери и соседних осадочных толщ имеется большой «потенциал», то есть там ещё далеко не всё раскопано. Возможно, в дальнейшем там удастся найти еще более древние орудия.

Данное открытие, наряду с другими находками последних десятилетий (такими, например, как находка сахелянтропа на северо-западе Чада), заставляет осторожнее относиться к устоявшейся теории о том, что эпицентром антропогенеза была Восточно-Африканская рифтовая долина. Может быть, эволюционные процессы, которые в итоге привели к появлению Homo sapiens, на самом деле разворачивались на более обширных пространствах Африканского континента.

Источник: Mohamed Sahnouni, Josep M. Parés, Mathieu Duval, Isabel Cáceres, Zoheir Harichane, Jan van der Made, Alfredo Pérez-González, Salah Abdessadok, Nadia Kandi, Abdelkader Derradji, Mohamed Medig, Kamel Boulaghraif, Sileshi Semaw. 1.9-million- and 2.4-million-year-old artifacts and stone tool–cutmarked bones from Ain Boucherit, Algeria // Science. 2018. V. 362. P. 1297–1301. DOI: 10.1126/science.aau0008.

См. также:

1) Люди охотились на крупную дичь уже 1,3 миллиона лет назад, «Элементы», 20.09.2010.

2) Древнейшие люди изготавливали орудия по-своему, «Элементы», 25.05.2015.

3) Человеческий род стал древнее и разнообразнее, «Элементы», 10.03.2015.

Александр Марков http://elementy.ru/novosti_nauki/433390/Kamennye_orudiya_v_S...

Люди жили на Тибетском нагорье уже 30–40 тысяч лет назад

Тибетское нагорье — одно из самых суровых населенных мест на Земле. Вопрос о том, когда здесь впервые стали жить люди, остается открытым. Детальное изучение палеолитического местонахождения Нвия Деву, расположенного в северной части нагорья на высоте 4600 метров, показало, что верхнепалеолитические охотники-собиратели жили здесь уже 30–40 тысяч лет назад. На сегодняшний день это самая древняя надежно датированная высокогорная стоянка палеолитических людей. Отсутствие человеческих костей не позволяет точно установить видовую принадлежность древних тибетцев. Возможно, это были сапиенсы, получившие от скрещиваний с денисовцами гены, помогающие выживать в условиях высокогорья.

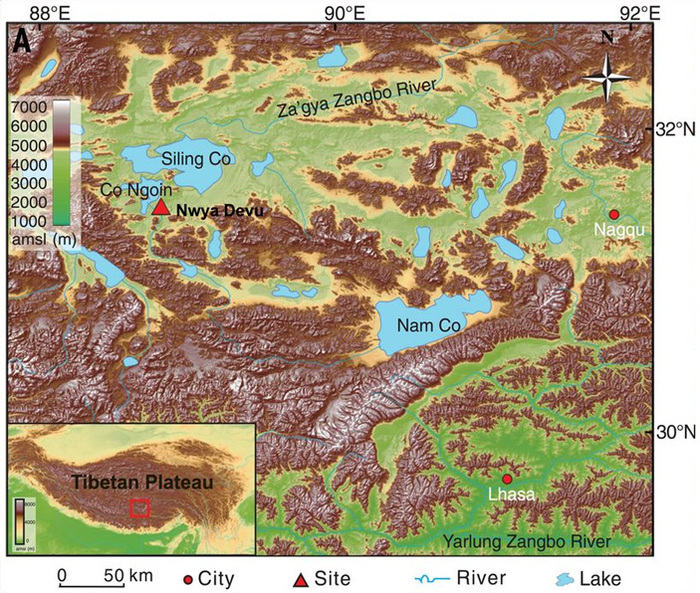

Рис. 1. Местонахождение Нвия Деву находится на Тибетском нагорье немного южнее озера Силинг-Цо. Карта из обсуждаемой статьи в Science

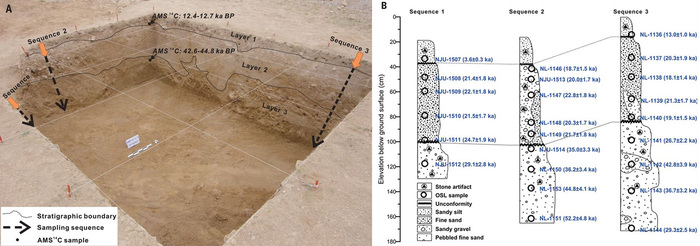

Палеолитическое местонахождение Нвия Деву (Nwya Devu, рис. 1), расположенное в северной части Тибетского нагорья на высоте 4600 метров, было найдено в 2013 году и с тех пор тщательно изучается китайскими археологами. Тысячи каменных орудий найдены здесь в трех последовательных слоях общей мощностью около 1,7 м. Эти слои, состоящие в основном из песка и гальки, сформировались благодаря водным потокам, по-видимому, довольно бурным, но эфемерным. Самый древний третий слой содержит раковины пресноводных моллюсков и в целом указывает на более теплый и влажный климат, чем слой 2, предположительно сформировавшийся в условиях очень холодного климата.

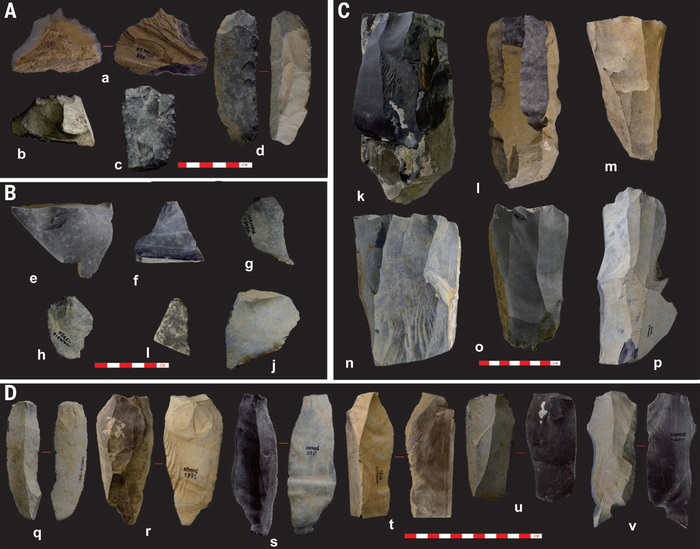

Каменные артефакты найдены во всех трех слоях: в первом, самом молодом — 3124 изделия, во втором — 223, в третьем — 336 (рис. 2). Никаких различий между орудиями из разных слоев исследователи не обнаружили. По их мнению, орудия составляют единый комплекс, исходно происходящий из слоя 3. Впоследствии этот слой подвергался эрозии и размывался паводками. В результате часть его материала смешалась с песком и галькой более поздних слоев 1 и 2.

Рис. 2. Каменные орудия с высокогорной палеолитической стоянки Нвия Деву. А — скребки (scrapers), B — отщепы (flakes), C — нуклеусы — ядрища, от которых откалывались пластины (blade cores), D — пластины (blades). Орудия c, d, i, j, n–p, t–v происходят из самого древнего слоя 3, возраст которого составляет 30–40 тысяч лет. Остальные орудия найдены в двух верхних, более молодых слоях, однако, скорее всего, исходно они происходят из слоя 3, откуда впоследствии были вымыты водными потоками. Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Уровень развития каменных технологий древних тибетцев соответствует началу верхнего палеолита. Например, нуклеусы (рис. 2, С), от которых однонаправленными ударами откалывались многочисленные удлиненные пластины (рис. 2, D), указывают на прогрессивные методы обработки камня, характерные для верхнего палеолита. В среднем палеолите такого «массового производства» пластин, откалываемых от одного ядрища, приобретавшего при этом призматическую форму, еще не было (преобладала леваллуазская технология). В целом набор каменных артефактов из Нвия Деву больше всего напоминает находки, сделанные на стоянках начала верхнего палеолита в Сибири и Монголии, что указывает на возможную связь древних тибетцев с популяциями этих районов.

К сожалению, человеческих костей в Нвия Деву не нашли, равно как и костей каких-либо других позвоночных. Ни очагов, ни иных признаков жилья там тоже нет. Учитывая, что все орудия сделаны из черного сланца, добытого поблизости (в 800 м от места раскопок), авторы заключают, что здесь, скорее всего, находилась «мастерская под открытым небом», где древние тибетцы занимались изготовлением орудий.

Рис. 3. Раскоп в Нвия Деву и датировки, полученные методом оптически стимулируемого люминесцентного датирования (OSL) вмещающей породы и радиоуглеродного датирования раковин пресноводных моллюсков, выполненного при помощи ускорительной масс-спектрометрии (AMS). Пробы для оптического датирования (OSL sample) были взяты вдоль трех вертикальных линий, отмеченных на схеме как Sequence 1–3. Датированные раковины (AMS 14C sample) происходят из слоев 1 и 3. Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Возраст отложений определяли методом оптически стимулируемого люминесцентного датирования, который показывает, как давно крупица кварца или полевого шпата в последний раз находилась на свету (см. Luminescence dating). Кроме того, радиоуглеродным методом удалось определить возраст двух раковин пресноводных улиток Gyraulus из слоев 1 и 3.

Оба метода дали сходные результаты, которые к тому же хорошо согласуются с характеристиками слоев 1–3, указывающими на условия, в которых они формировались. Получилось, что слой 1 образовался от 13 до 4 тысяч лет назад, то есть в основном в голоцене. Возраст второго слоя — 18–25 тысяч лет. Таким образом, этот слой сформировался во время последнего ледникового максимума, когда на Тибетском нагорье было еще холоднее, чем сейчас. Наконец, третий слой, из которого, по мнению авторов, происходят все каменные орудия, имеет возраст 40–30 тысяч лет. В это время условия жизни на плато были такими же или чуть лучше, чем в наши дни.

Таким образом, получается, что уже 40–30 тысяч лет назад посреди Тибетского нагорья, на высоте четырех с половиной километров над уровнем моря, жили некие люди, обладавшие весьма передовыми по тем временам верхнепалеолитическими каменными технологиями. Способность выжить в условиях сухого холодного климата и недостатка кислорода, на высокогорном плато, где мало растительности и продуктивность экосистем невысока, говорит о высокой приспособляемости азиатских охотников-собирателей начала верхнего палеолита.

Что это были за люди? Скорее всего, конечно, это были сапиенсы, возможно даже прямые предки современных тибетцев. Прежде, чем поселиться на Тибетском нагорье, они могли получить от денисовцев генетическую примесь, способствующую выживанию в условиях высокогорья (см.: Тибетцы унаследовали от денисовских людей ген, спасающий от гипоксии, «Элементы», 10.07.2014). Но нельзя полностью исключить и другую интригующую возможность. Что если это были денисовцы? Ведь они, возможно, были адаптированы к гипоксии и могли жить в горах. Вероятность того, что денисовцы перед вымиранием успели освоить верхнепалеолитические технологии, представляется низкой, но всё же не нулевой. В конце концов, верхнепалеолитические изделия, наряду со среднепалеолитическими, были обнаружены в Денисовой пещере в одном слое с фалангой пальца денисовского человека (см.: Человек из Денисовой пещеры оказался не сапиенсом и не неандертальцем, «Элементы», 27.03.2010). Впрочем, скорее всего, это результат позднейшего перемешивания слоев. Так что лучше пока остановиться на более правдоподобной версии о том, что первые тибетцы были сапиенсами, и подождать новых открытий китайских археологов.

Источник: X. L. Zhang, B. B. Ha, S. J. Wang, Z. J. Chen, J. Y. Ge, H. Long, W. He, W. Da, X. M. Nian, M. J. Yi, X. Y. Zhou, P. Q. Zhang, Y. S. Jin, O. Bar-Yosef, J. W. Olsen, X. Gao. The earliest human occupation of the high-altitude Tibetan Plateau 40 thousand to 30 thousand years ago // Science. 2018. V. 362. P. 1049–1051. DOI: 10.1126/science.aat8824.

Александр Марков

http://elementy.ru/novosti_nauki/433386/Lyudi_zhili_na_Tibet...