А. Юферова, "Иван Ефремов и Агни Йога"

Встреча с чудесами наяву, которыми манили нас, подростков первого послевоенного поколения, ефремовские “Рассказы о Необыкновенном”, произошла у меня неожиданно на выставке полотен Н.К.Рериха в 1959 году. Тогда, вместе с группами очарованных и растерявшихся от новизны и необычности впечатлений зрителей, я, экскурсовод Третьяковской Галереи, вновь и вновь пыталась понять в сверкающей сказочности его гималайских пейзажей природу их неотразимой, живой убедительности. А когда вышел из печати большой, издательства “Гознак”, альбом о творчестве Н.К.Рериха, где была помещена моя вступительная статья, мне, как молодому автору, посчастливилось встретиться с Иваном Антоновичем Ефремовым.

Сейчас, спустя много лет, отчетливо помнится поразившее при первой встрече ощущение контраста размеров обычной московской двухкомнатной квартиры и величественной фигуры отворившего дверь ее хозяина. Огромного роста, косая сажень в плечах, в свободной серой рабочей куртке, он внимательно просветил меня жестким излучением светлых пристальных глаз. А потом взгляд смягчился, засветился доверием и даже, показалось, каким-то по-мальчишески задорным выражением. Ни разу за все так незаметно пролетевшее время наших бесед мне не пришло в голову, что он похож на “пришедшего из будущего” Дар Ветра, героя первого его фантастического романа “Туманность Андромеды”, как это виделось А.И.Шалимову. Хотя, прочитав статью “Дар Ветер среди нас” [1], я не могу не признать, что ощущение этого несомненного сходства неосознанно жило во мне, но относясь, так сказать, к прошлому. Очевидно потому, что я видела Ивана Антоновича уже немолодым, главной его чертой показалась мне не богатырская удаль и сила, но глубокая, какая-то издревле идущая мудрость, и в славянских его чертах я с удивлением узнавала чеканную эпическую пластику давно ушедших великих и мудрых народов.

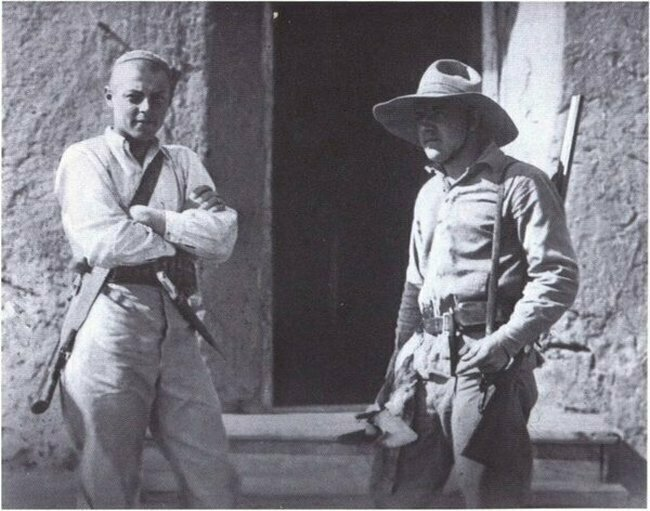

Конечно, такому впечатлению в немалой мере способствовал и “музейный” интерьер ефремовского дома. Все в нем было редкостно, доподлинно, чудесно - коллекции минералов, книги по всевозможным отраслям знаний, документальные фотографии, рисунки и картины, настоящие тибетские танки- иконы на шелке, завораживающие магией строго центрических композиций красочных изображений-символов. По обеим сторонам всегда открытой двери в рабочем кабинете симметрично, “стражами порога”, высились два огромных африканских копья с мощными короткими лезвиями, а поодаль стояло и третье - точная деревянная копия боевого копья масаев с длинным и широким острием. Над входной дверью в квартиру - другой страж - древний буддийский керамический арслан, фантастический лев с хвостом яка - память о трехлетней комплексной советско-монгольской экспедиции в Гоби, которой Иван Антонович руководил в 1946 – 1949 годах. Широко известным естественнонаучным ее результатом стала уникальная коллекция скелетов исполинских динозавров в Государственном музее палеонтологии, а результатом художественным – документальная повесть “Дорога ветров”. Вспоминая и снова переживая те вольные и счастливые дни, Иван Антонович доставал из своих потаенных архивов, показывал и комментировал экспедиционные фотографии. Особенно запомнилось мне описание раскопанного древнейшего захоронения, в котором под неподъемным даже для экспедиционной лебедки каменным монолитом лежал огромный, свыше двух метров, костяк человека какой-то неизвестной пока науке домонгольской народности. “Эта находка настолько противоречила всему уже известному и устоявшемуся, что ее нельзя было опубликовать”, - сетовал Ефремов.

И, конечно, разговор неизменно возвращался к Центрально-Азиатской экспедиции Рерихов, монгольский отрезок пути которой пролегал в непосредственном соседстве (по гобийским масштабам) с маршрутами экспедиции Ефремова.

“Старого” Рериха Иван Антонович лично не знал, но успел познакомиться и один раз встретиться и побеседовать с возвращающимся из Индии его старшим сыном, выдающимся ученым-тибетологом Юрием Николаевичем Рерихом. По словам жены Ивана Антоновича, Таисии Иосифовны Ефремовой, Юрий Николаевич во многом подтвердил то, что узнал Ефремов об экспедиции Рериха в Монголии. Со знанием дела, трезво анализировал Ефремов ход и особенности легендарной для меня рериховской экспедиции. Но не эти, в общем-то “земные”, обычные подробности увлекали меня. Хотелось возможно достовернее и полнее узнать о самых главных, малоизвестных ее результатах, о которых коротко поведала в 1965 году публикация в журнале “Международная жизнь”, - “Путь к Родине”. Кто они, Махатмы Гималаев, приславшие с Н.К.Рерихом в 1926 году послание Советскому Правительству? Раджа-Йоги, люди огромного древнего знания, - был ответ. – Того знания, которое представлялось запрещенным и колдовским европейскому мышлению эпохи христианского средневековья, и, по традиции, - если не колдовским, то сомнительно-мистическим – мышлению нового времени. Но именно наш космический век позволяет и обязывает современную науку трезво и непредвзято оценить это пришествие из дали тысячелетий драгоценное наследие. Путь его современного нового открытия и возвращения в жизнь особенно труден – “как по лезвию бритвы”. Архаична и невежественна костность запрета знания, и так же недопустима и опасна всякая его манифестация, “безответственное, скороспелое любопытство, потребительское к нему отношение”.

Поэтому неизменно, полушутя-полусерьезно – “Мы чел (чела – ученик. - А.Ю.) не берем” – отвечал он на просьбы обращающихся к нему романтиков, сразу обезоруживая и возвращая на землю всех готовых воспарить в “высшие сферы”. “Я свое мировоззрение и знание создал сам, а не получил готовым”, - объяснял Иван Антонович невозможность стать чьим-либо “гуру”.

- Но у него и не было свободного времени, чтобы лично учить других. Все свое время и знание он вложил в свои книги, - говорит Таисия Иосифовна Ефремова. Мы ведем разговор в его рабочем кабинете. Теперь это кабинет-мемориал, с большими фотографическими и живописными портретами писателя, с памятными сувенирами, подаренными почитателями его таланта. И так же, как при нем, летит на репродукции со старинной гравюры британский красавец-парусник “Фермопилы”, и все в том же месте, за стеклом книжного шкафа, неприметная на первый взгляд фотография русского броненосца “Ретвизан”, о подвиге которого в Цусимском бою Ефремов хотел написать героический рассказ.

Таисия Иосифовна бережно достает стопку старых тетрадей. На одной из них, выцветшей за 30 лет, голубовато-серой, общей, в клеточку, надпись: “1956. Материалы по Великому Кольцу”. Это та из “премудрых тетрадей”, как величал их сам писатель, в которой зафиксирована предварительная работа над “Туманностью Андромеды”.

Среди плотно заполняющих записей по всевозможным энциклопедически широким проблемам – от сугубо фантастических (как “чертеж идеи” биполярной математики) и “обычных” статистических расчетов процентных соотношений воды и суши (70:30), оптимальных для развития жизни на планетах, - до полного поименного списка танцовщиц-апсар древнего индийского неба - четыре странички убористого текста занимают выдержки “кое-что важное из А.И.”. Каждая фраза обозначена порядковым номером, всего их 86.

На первый взгляд эти отдельные положения не представляют собой какой-либо смысловой целостности. Это скорее глубоко эмоциональный, художественный текст, изложенный размеренным, торжественным, строфическим слогом.

25. Каждый помнит детей, ушедших из дома за счастьем, и сказки всех времен отдают счастье этим детям.

33. Магнитная волна, искра электричества и мысль – эти три путника встречают стремящегося в Беспредельность.

36. Роящийся столб мыслей проникает пространства дальних миров.

54. Только прошедший дисциплину духа может осознать, как сурова действительность свободы.

Здесь космологические положения (70. Космическая жизнь состоит из действия притяжения и отталкивания, иначе говоря, из ритма взрывов и накоплений) переслаиваются нравственно-практическими максимами (57. Умейте поразить тьму лицемерия, но каждый лепесток искренности пусть живет!) и выводами политико-мировоззренческого характера (56. Человек, отдавшийся очень государственной религии, подобен ослу, несущему неизвестный груз); оценки особенностей религиозного мышления средневековой Европы (11. При средневековом идолопоклонстве Христу голос Фомы Кемпийского звучал протестом) дополняются суждениями о характере древнеиндийских систем (18. Хатха-Йога не должна рассматриваться как самостоятельная. Рост духа обращает ее в Раджа-Йогу). И вот он, конец нити, могущий помочь в определении этого законспектированного Ефремовым источника, принадлежащего, по-видимому, и по содержанию, и по слогу одновременно и западной, и восточной традиции.

38. Молитва Шамбале. “Ты, позвавший меня на путь труда, прими умение и желание мое. Прими труд мой, Владыка, ибо видишь меня среди дня и среди ночи. Яви, Владыка, руку Твою, ибо тьма велика, Иду за Тобою!”

В “Выдержках из А.И.” дважды (38 и 65) упоминается легендарная Шамбала, тема которой проходит лейтмотивом и в индийском (цикле полотен Н.К.Рериха, и многотомной “Агни Йоге” (“Живой Этике”), записанной в 30-40 годах в Гималаях Еленой Ивановной Рерих. Ее образ, “Матери Агни Йоги”, со стилизованными чертами прекрасной и мудрой Уты Наумборгской, запечатлел Н.К.Рерих в одной из поэтичнейших своих картин “Камень несущая” (“Держательница мира”). Стоя на горном склоне, у самого порога словно видимой в прозрачном кристалле волшебной голубой страны, она несет в ларце ее бесценный дар.

Да, “Выдержки из А.И.” – это конспект книги “Агни Йога”, - подтверждает мою догадку Таисия Иосифовна. – С “Агни Йогой” Иван Антонович познакомился еще до встречи с Юрием Николаевичем Рерихом. Может быть, он читал ее еще в 30-е годы в Публичной библиотеке имени М.Е.Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, а может быть, встретился с нею во время своей экспедиции в Монголию в 1946-1949 годах. Там было много серьезных специалистов.

Уже само присутствие конспекта Агни Йоги в “премудрой” ефремовской тетради – свидетельство творческой дерзновенности, фундаментальности и ответственности предпринятой в романе “Туманность Андромеды” разработки темы космической коммунистической культуры Земли, как синтез многонациональных историко-культурных традиций народов. Но, как оценивает Ефремов проштудированный им источник, косвенно доказывают находящиеся в “премудрой тетради”, непосредственно за “Выдержками из А.И.”, два небольших фрагмента-тезиса речей главных героев романа – Председателя Совета Звездоплавания Земли Грома Орма и историка Веды Конг. “Никакие документы истории (письменные), - набрасывает писатель речь Веды Конг, - не имеют значения для народной памяти, которая фиксирует только знаменитые дела. Но для знаменитых дел народная память очень долга – литература за 11 тысяч лет, наводнения, Атлантида и т.п.. Поэтому всякая фальсификация истории путем уничтожения архивов, создания подбора документов, называния мест и городов бесполезны перед столетиями. В этом - народная история сказок, преданий и другого искусства, фольклора полностью расходится с историей так называемой научной, оперирующей письменными источниками и беспомощной перед фальсификацией”.

Душой художника и интеллектуальной интуицией ученого-энциклопедиста Ефремов открыл и принял для себя в Агни-Йоге красоту и энергию живого, “некнижного”, не искаженного знания тысячелетий. Даже при беглом сопоставлении текстов его “Выдержки из А.И.” и прогремевшего на весь мир романа о Великом Кольце их идейно-содержательная близость становится не только несомненной, но и подчеркнуто открытой. На протяжении всего романа – почти дословно цитируемые автором чеканные афоризмы “Выдержек”.

Так, изменив лишь архаическое обращение “Владыки” на современное – “Старшие”, Ефремов повторяет текст “Молитвы Шамбале” в “Клятве Геркулеса”, которую в его обществе будушего дают все переступившие школьный порог молодые люди, перед выбором наставника на новом этапе жизненного пути. Эту клятву произносит и анализирует в своей лекции психолог Эвда Наль: “Семнадцать лет – перелом в жизни. Скоро вы произнесете традиционные слова в собрании Ирландского округа: “Вы старшие, позвавшие меня на путь труда, примите мое умение и желание, примите мой труд и учите меня среди дня и среди ночи. Дайте мне руку помощи, ибо труден путь, и я пойду за вами”. В этой древней формуле между строк заключено очень многое, и сегодня мне следует сказать вам об этом”. Характерно, что Эвда Наль определяет текст “Клятвы Геркулеса” как древнюю формулу, и в ее речи можно найти еще несколько непреложных, актуальных для космического века установок древней мудрости.

“Когда мы говорим “Хочу”, мы подразумеваем: “Знаю, что так можно”,- говорит Эвда Наль.

Нет личного желания, но непреложность законов материи. Не хочу, но- знаю (“Выдержки”, 21).

“Когда-то люди называли мечтами стремление к познанию действительности мира” (Эвда Наль).

Учение, которое ведет к истокам действительности, люди обычно называют мечтами (“Выдержки”,16).

“Не обращайте внимания на спады после взлетов души, потому что это такие же закономерные повороты спирали движения, как и во всей остальной материи” ( Эвда Наль).

Не обращайте внимания на ныряния и взлеты духа, ибо это могут быть лишь кольца спирали движения (“Выдержки”,47).

“Действительность свободы сурова, но вы подготовлены к ней дисциплиной вашего воспитания и учения” (Эвда Наль).

Только прошедший дисциплину духа может осознать, как сурова действительность свободы (“Выдержки”,54).

Облекая живой, образной плотью всеобще-императивные формулы “древней мудрости”, Ефремов делает их средством характеристики своих героев будущего. Они становятся конкретными, содержательными формами масштабного и свободного мышления историка Веды Конг. “Веда Конг думала о подвижном покое природы и о том, как удачно выбираются всегда места для постройки школ. Важнейшая сторона воспитания – это развитие острого воспитания природы и тонкого с ней общения. Притупление внимания к природе – это, собственно, остановка развития человека, так как, разучаясь наблюдать, человек теряет способность обобщать” [2].

Приостановка осознания духа - притупление внимания к явлениям природы. Разучаясь наблюдать, человек теряет способность синтеза (“Выдержка”,14).

Глубокое диалектическое положение “неаристотелевой логики” Агни Йоги - ключевой момент в речи Председателя Совета Звездоплавания Грома Орма: “Мы решаем проблемы использования производительных сил в крупном масштабе, отбросив мелкоутилитарные приспособленческие тенденции старой экономики. Однако и до сих пор иногда люди не понимают момента удачи, потому что забывают о непреложности законов развития. Им кажется, что строение должно подниматься без конца. Мудрость руководителя заключается в том, чтобы своевременно осознать высшую для настоящего момента ступень, остановиться и подождать или изменить путь.[3]

Люди обычно не понимают момент удачи. Им кажется, что строение должно подниматься без конца вне всяких строительных законов. (“Выдержки”, 17).

При сопоставлении текстов “Туманности Андромеды” и “Выдержек из А.И.” нельзя не видеть, как планомерно и многогранно введены писателем их мысли-указания в идейно-композиционную структуру романа от самого поверхностного, описательно-сюжетного уровня до самых глубоких концепционно-образных и жанрово-стилевых его планов.

Вот на страницах книги появляется яркий фрагмент жизненного уклада общества будущего – “Праздник Пламенных Чаш”, весенний радостный праздник женщин, возродивший древнеиндийский обычай “выбирать красивейших женщин, которые подносили отправляющимся на подвиг героям боевые мечи и чаши с пылающей в них ароматной смолой”. В этой сцене Ефремов, всегда с особым увлечением изучавший историю танца с древнейших времен и до наших дней, развертывает в зримые образы одну из завершающих записей своих “Выдержек”: “Как пылала смола в чашах древних и жена возносила чашу, опираясь на меч подвига” (84).

Сцена Праздника Пламенных Чаш – это, в свою очередь, непосредственный пролог к событиям дерзновенного опасного Тибетского опыта – первого межгалактического контакта (с планетой Эпсилон Тукана Туманности Андромеды). Крылатые фразы “Выдержек” (4, 9, 10) – “Каждая ошибка, совершенная для Нового мира, превращается в цветок смелости” (4); “Лучшую песню поем дерзновению” (9); “Самый маленький обратился к зажигающим звездам и сказал: “Здравствуйте, братья!” (10) – фактически являются эпиграфами к этой главе.

“Последствия действия можно заживить лишь действием” (1), “Слово раскаяние отсутствует в словаре Сензара. Оно заменено выражением “Разумное сотрудничество” (2) – эти записи из “Выдержек” послужили писателю отправными при создании глав “Остров Забвения” и “Ангелы неба”, повествующих о раскаянии и самоосуждении Мвена Маса, одного из главных участников Тибетского опыта, о его возращении к жизни современников, о восстановлении погибшего спутника №57.

Запись 67: “Разве герои древности похожи на героев современности? Разве герои древности нуждались в запасе неистощимого энтузиазма? Их подвиги были кратки, и один взрыв огня мог напитать их энергию”, – звучит идейно-образным лейтмотивом завершающей главы романа, в которой экипаж звездолета “Лебедь” отправляется в невозвратный 140-летний полет к планете зеленого солнца Ахернара.

И центральная идея романа – мысль о новом человеке-герое, “ненасытном в подвиге”, как о норме в обществе будущего, - так же находит свое подтверждение в записи 61: “Герой, истинно ненасытен в подвиге”.

Атмосферой подвига, высокой героики в романах Ефремова люди будущего окружены с малых лет – с первого мгновения появления на свет, как в исключительном случае с родившемся в звездолете Эргом Ноором, увидевшем “свое первое небо” в системе двойной звезды Теты Волка – “черное, с чистыми огоньками немигающих звезд и двумя солнцами невообразимой красоты - ярко-оранжевым и густо-синим”. Со времени совершения каждым молодым землянином опасных и тяжких “подвигов Геркулеса” открывается нескончаемая дорога труда, познания и восхождения. Высоким, торжественным и одновременно лаконично-репортажным, “утверждающим” слогом описываются в космических романах Ефремова незабываемые, видимые и переживаемые его героями, - дарованные им судьбой, венчающие их подвиг, сцены рождающейся в опасностях героической красоты (“Опасность есть венец подвига”, (44)). Эта картина победного порыва давящего мрака планеты железной звезды; трагической экспедиции к “планетам-жемчужинам” Веги; восстановительных работ на спутнике на высоте 57 тысяч километров над землей; вхождение в “нуль-пространство”; полета в “бурях аммиачного снега” Плутона; содрогающихся земных недр в титановых рудниках под Южной Америкой и т.д. Эти, как и многие другие, героические пейзажи романа Ефремова воспринимаются прямым продолжением “отграненных” его “изящным и холодным стилем” (в оценке А.Толстого) реальных чудес ранних “Рассказов о Необыкновенном”. Приобщая читателя к ежеминутно творимым на Земле, сию минуту рождающимся подвигам, выхватываемым крупным планом из тысяч других, писатель вновь возвращается к ним спустя 300 лет, давая уже ретроспективно легендарную их интерпретацию устами другого историка, Фай Родис, героини романа “Час Быка”, вспоминающей о героях древности Рен Бозе, Мвене Масе, о Дар Ветре и Веде Конг, о легендарных пионерах заселения Ахернара (то есть, о героях осуществившегося полета “Лебедя”).

Для “Туманности Андромеды”, так же, как и для всех более поздних романов Ефремова, характерна особая “атомистическая”, многоцентрово-динамическая композиция, широчайшая временно-пространственная и причинно-следственная связь ситуаций, событий, судеб, характеров. Невольно вспоминается запись в “Выдержках”: “Неисчислимы слои паутины кармы, связывающие самые разнородные существа” (40). Неслучайно жанр “Туманности Андромеды” вызывает такое обилие определений: “роман-энциклопедия”, “роман-утопия”, “социально-философский роман”. А можно было бы назвать ее и “космическими хрониками”, поскольку в них автор описывает становящуюся на его глазах “реальную историю” космического будущего, находясь в самых горячих точках ее стремительного потока. Или – “поэмой в прозе о Беспредельности”, поскольку в ней он вдохновенно воспевает открывающиеся “взлетевшему” человечеству бесконечные горизонты блистающего мира звездной Вселенной.

Перенасыщенность информацией – характеризующая черта произведений Ефремова, подчас оборачивающаяся калейдоскопическим мельканием сюжетов и образов. Но неизменно в них убеждает непосредственность и яркость как бы воочию видимого, чудо предстояния несомненной реальности, которая, как и факты жизни, не требует доказательств. И в неиссякаемо-щедром творении образов стремительных потоков жизни могучей зрительной энергии и памятью геолога и палеонтолога, дисциплинированных и насыщенных самостоятельным чтением великой миллиарднолетней книги природы, Ивана Ефремова настраивала и вдохновляла “самоотверженная” Агни Йога.[4] Спресованная в ее мозаически пестрых строфах нравственная и интеллектуальная энергия стала для писателя-ученого тем чудесным “кремнем”, из которого его талант щедро высекал пламя художественных образов. Максимы “Живой Этики” вдохновляли писателя на создание целого нового народа не условно-фантастических, но осязаемо-реальных образов людей коммунистической Земли, помогли развернуть огромную панораму героических человеческих характеров уходящей в беспредельность спирали эволюции.

Герои романов Ефремова – Таис и Эрис в “Таис Афинской”, Иван Гирин и Сима, Даярам Рамамурти и Тилоттама в “Лезвии бритвы”, Веда Конг и Дар Ветер, Чара Нанди и Мвен Мас – в “Туманности Андромеды” – это люди вечного поиска и светлого нравственного потенциала , непримиримые борцы со злом во имя Добра, Истины и Красоты. Венчают эту восходящую ефремовскую спираль героев образы новых людей Земли Эры Встретивших рук, которой проложил путь воспетый в “Туманности Андромеды” дерзновенный тибетский опыт. Герои романа “Час Быка”, принесшие своим задыхающимся в аду бесправия и невежества братьям все безграничное космическое знание и самоотверженную помощь Земли, предстают перед жителями опустошенного, изверившегося Торманса в обличье легендарных Раджа-йогов древности.[5] И вместе с тем их образы полны глубокой человечности, теплоты и обаяния, они убеждают узнаваемой портретностью реалистических характеров-типов.

Лирический герой Ивана Ефремова - человек, прочно стоящий на Земле, чувствующий и осознающий свою неразрывную, кровную с ней связь и свою ответственность за нее. И всегда над ним, ведя его мечту все вперед и выше, “прорезая световые облака Млечного Пути, сияет распростертый Лебедь, вытянув длинную шею в вечном полете к грядущему”[6] , говорят те же мириады звезд бесконечных миров, которые открывают людям своими “звездными рунами” тайны мироздания на полотнах Николая Рериха.

Николай Рерих и Иван Ефремов. Счастливое сцепление этих имен, сохраняя для меня все очарование редчайшей, “дарованной судьбой”, субъективной случайности, открывает в то же время свою внутреннюю непреложную объективную логику. Теперь это сопоставление видится доказательным утверждением явления современной науке новой исследовательской проблемы, столь же увлекающе манящей, сколь и грандиозно необозримой. Как две стыкующие, каждая своим неповторимым и ярким блеском светящейся гранью единого целого, живопись и искусство слова всемирно прославленных художника-мыслителя и писателя-ученого проявляют проступающий рельеф неуклонно растущего в пространстве отечественной художественной культуры ХХ века кристалла крылатого космического устремления. И убеждающую, острую достоверность реальности его явления сообщает самая разительная контрастность этих граней. Если в полотнах Рериха идеи космической эволюции воплощены в образах фольклорно-романтических, то живой плотью романов Ефремова стала полная борьбы, страданий и побед, прогнозируемая им история человечества. В матафорически-условных полотнах-мистериях Рериха Великая Матерь Мира напитывает светом духа и мысли все существующее, и сияющие сказочные цветы этого живого огня плывут в синеве вечности. В романах Ефремова “роящийся огненный столб мыслей” устремляется в открытый космос с вершины Кении посылкой объединенной энергии всех силовых станций Земли; и пронизывающая межгалактические пространства, несущаяся сквозь дали световых лет, всепроникающая космическая мысль есть результат направленных передач Великого Кольца высших цивилизаций.

Ефремов неизменно стремится дать материалистически-научно доказательным, открытым текстом, в земных, реалистических образах то, что в картинах “идеалиста” Рериха облечено в плоть сокровенного иносказания. За каждой из этих методологически-полярных творческих концепций – глубокая личностная убежденность в настоятельном, не терпящем отлагательств обращении внимания современных землян к теме актуальной огненной Беспредельности. В этой воинствующей убежденности, вдохновенной программности ее авторского утверждения – тайна неизменной, все растущей для человечества конца ХХ века притягательности и светоносных полотен Николая Рериха, и героико-романтических книг Ивана Ефремова – их, закономерно становящейся явью наших дней, вчера еще казавшихся фантастическими, “мечтаний”.

Ссылки:

1. Шалимов А.И. Дар Ветер среди нас. В сб.: “О литературе для детей”. Л., 1981.

2. Ефремов И.А. Туманность Андромеды. Соч. в 3-х томах. Т.3, кн.2. М., 1976. С.199.

3. Там же. С 225.

4. “Именно стихия огня дает этой самоотверженной йоге наименование” (Выдержки из А.Й.” 46).

5. “Фай Родис – это Раджа–Йог”, - подчеркивал в разговоре с автором статьи И.А.Ефремов.

6. Ефремов И.А. Обсерватория Нур-и-Дешт. Собр.соч. в 5-ти томах. Т.1,М., 1986. С. 316.