Путин и Трамп соревнуются в тиражировании в «Городов солнца» в Заполярьи»

Напомним, Элмурод Расулмухамедов поделился с читателями Журнала своим видением перспектив развития производств на Крайнем севере.

В комментарии он поделился эскизом модели создания хабов для высоких технологий, согласно этой модели в Заполярье возможно успешное функционирование подобного хаба (полная вер

сия комментария): «Президент Путин говорит о создании крупных мультимодальных хабов в Заполярье, как основу инфраструктуры для морепользования. Конечно, следует понимать, что в первую очередь подразумеваются производство СПГ, глубокая переработка угля, нефти, минеральных ресурсов и производство продуктов питания, для обеспечения продовольственной безопасности региона. Также важны кластеры по ремонту судов, техники, иной инфраструктуры призванной обеспечить логистическую устойчивость Севморпути и примыкающих к нему транспортных артерий. Но это только первый этап. Второй этап интереснее - перспективное для Заполярья технологическое направление – создание хабов для высоких технологий. Чистый воздух в Заполярье - это необходимая, хотя пока недостаточная капитализация для функционирования сложнейших интегральных систем, например, нанофабабов, требующих в условиях большого города создания дорогостоящих специальных герметичных помещений. С моей точки зрения строительство АЭС прибрежного базирования в порту Найба вполне достаточно для обеспечения дешевой электроэнергией города-хаба, с примерно 30-40 тысячами жителей. Здесь можно было бы разместить суперкомпьютер, кластер мощных серверов, иные элементы IT-инфраструктуры. Получился бы настоящий «город гиков». Проживание в нём можно было бы сделать бесплатным. Для работающих отсрочка от службы в армии. И вообще сделать этот город открытым. С минимальным государственным регулированием. Вернувшуюся с СВО молодежь надо будет чем-то занять, тем более что речь идет взрослых, прошедших серьезные испытания людях. Таким образом строительства IT-столицы в Заполярье можно было бы счесть одновременно и социальным, и технологическим, и производственным, и исследовательским, и много-много «и» еще... проектом».

Эта публикация датирована 28 марта 2025 года, а уже 10 апреля тему создания высоко технологических хабов в Заполярье затронул в своем выступлении новый американский посол в Дании, экс-предприниматель Кен Хауэри.

Как сообщает 10 апреля 2025 года РИА Новости, со ссылкой на агентство Рейтер, которое в свою очередь ссылается на собственные источники, Кен Хауэри, всерьез рассматривает идею создания в Гренландии высокотехнологичного «свободного города» с минимальным государственным регулированием как часть возможной сделки по приобретению острова у Дании.

В Сети проект Хауэри уже назвали - Гренландия как хай-тек утопия. Тема создания «свободного города» на острове ушла в комментарии и МЭМы.

Reuters пишет, что Кен Хауэри рассматривает проект как часть возможной сделки по приобретению острова у Дании.

Примечательно, что, как и в случае с проектом вблизи порта Найба (Якутия) город в Гренландии должен стать хабом для высоких технологий: искусственного интеллекта, автономных транспортных систем, космических запусков и малых ядерных реакторов.

Журналисты отмечают, что обсуждения проекта «Города солнца» в Гренландии - пока на ранней стадии, но, отмечают, что посол идею рассматривает всерьез. Ранее ее поддерживал инвестор Питер Тиль, также вопрос активно обсуждается с участием влиятельных фигур Кремниевой долины, включая Марка Андриссена и Илона Маска.

Ранее Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией. Сейчас администрация президента дорабатывает план по покупке.

Назначенный президентом США Дональдом Трампом новый американский посол в Дании, предприниматель Кен Хауэри, всерьез рассматривает идею создания в Гренландии высокотехнологичного «свободного города» с минимальным государственным регулированием как часть возможной сделки по приобретению острова у Дании, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Признавая, что «идея сырая», американцы, тем не менее, хоть и неуклюже, но вполне в своём стиле создали «оперативное и убедительное» обоснование своего приоритета и авторского права на «модель». Сообщается в частности, что ранее идею «города- утопии» в Гренландии продвигал инвестор Питер Тиль, известный своей поддержкой создания «свободных городов», в том числе плавучих. По словам осведомленных источников, идею создания в Гренландии такого города продвигают «некоторые инвесторы» из Кремниевой долины, включая Тиля и венчурного предпринимателя Марка Андриссена. Оба знакомы с миллиардером Илоном Маском, главной департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE). Андриссен на данный момент также является неформальным советником DOGE. Тем временем Кен Хауэри, который в качестве посла станет ключевой фигурой в переговорах по приобретению Гренландии США, «серьезно» отнесся к идее создания хай-тек города, отмечает агентство.

Щепетильность в вопросах приоритета от креативных американских партнеров вполне понятна. И, кстати, была заранее объяснена Президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, своём выступлении на VI Международном форуме «Арктика – территория диалога», 27 марта 2025 года Президент Путин сказал (цитируем Кремлин.ру): «Вместе с тем очевидно, что роль и значение Арктики и для России, и для всего мира растёт. Но также усиливается, к сожалению, и геополитическая конкуренция, борьба за позиции в этом регионе.

Достаточно сказать, все об этом хорошо знают, о планах Соединённых Штатов Америки о присоединении Гренландии. Но вы знаете, это только на первый взгляд может кого-то удивить, и глубоко ошибочно полагать, что это какие-то экстравагантные разговоры новой американской администрации. Ничего подобного.

На самом деле такие планы у Соединённых Штатов Америки проявились ещё в 60-е годы XIX века. Уже тогда американская администрация рассматривала возможность аннексии Гренландии и Исландии, но эта идея не получила тогда поддержку Конгресса».

На рубеже 20 и 21 веков, «массовое производство «Городов Солнца» - стало очевидной реальностью, - поделился комментарием эксперт «ЭкоГрада» Виктор Долгий. - «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы – это не только философское воззрение, это формат политического диалога одновременно всех слоев общества. Разговор о будущем, его умозрительное формирование – это такая же физиологическая потребность человека как приём пищи. Мы вполне воочию можем наблюдать, что современное общество «устало от недо-выраженного постмодерна», и как следствия «недо-выраженности» - размытости его формулировок. Образцы блистательной пелевинской иронии по-прежнему выглядят смешно в общественном восприятии, но это стиль «смеха во чтобы-то не стало». Взять, например, один из современных популярных МЭМов про профессора Плейшнера и радистку Кэт, которые задействованы в воровстве шуб из Большого театра.

Забавно, но, увы, уже уходящая натура. «Народ требует перемен». Романтический флёр утопий даёт простор для мечты, а мечта, как и всегда, становится предпосылкой для формирования образа будущего».

«В свете развернутой торговой войны между Китаем и США – создание на заполярных территориях «Городов солнца» приобретает силу серьёзного аргумента в полемике, - считает обозреватель журнала «ЭкоГрад» Игорь Солонцов. – Китаю, как и Индии, а еще и многим другим участникам БРИКС, территории Заполярья в Северном полушарии недоступны. Поэтому и Китай, и Индия будут рассматривать как базу российские земли за северным полярным кругом. Это вполне в интересах России. В своём выступлении на XXXIV Съезде РСПП, глава Минтруда России Антон Котяков объявил, что в фокусе внимания – кадровые потребности и поддержка работодателей.

Далее проще привести цитату: «…в ближайшие 5 лет необходимо привлечь на рынок труда 10,9 млн новых работников, чтобы заменить сотрудников, выходящих на пенсию, и удовлетворить потребности расширяющихся производств. Молодёжь – главный кадровый резерв. Необходимо точное прогнозирование, распределение контрольных цифр приема и адресное сопровождение выпускников при трудоустройстве: «С 2025 года переходим на 7-летнее прогнозирование кадровых нужд. Это позволит точно скорректировать контрольные цифры приема и развивать целевой набор по техническим специальностям».

Работодателям рекомендована поддержка в создании кадрового резерва: бесплатное обучение по нацпроекту «Кадры», целевой набор, индивидуальное сопровождение студентов и финансирование оборудования для специализированных рабочих мест».

На съезде, на котором глава государства провозгласил курс на экономический суверенитет, не могло обойтись без стратегических планов. В качестве мер для мобилизации «внутренних трудовых ресурсов» Котяков предложил использовать «фактор повышения зарплаты», для того чтобы повысить привлекательность рабочих мест для «современных российских безработных», что вызвало отчасти смешливое настроение, после вот стольких лет работы «института самозанятых в России». Возможно, как в случае с героем «Места встречи изменить нельзя Антон Котяков рассчитывает на вовлечение в общественно полезный труд экскортниц.

Отрывок из фильма: "Место встречи изменить нельзя"

Внешнеэкономическое направление, и предложенный стратегический подход к его формированию выглядел более убедительно. Кс тати, один из стратегических подходов включает в себя «битву за Индию». И в этой борьбе у нас есть все шансы. Так в статье Мани Шанкара Айяра, который проработал 26 лет на дипломатической службе Индии, является четырехкратным депутатом парламента, более двух десятилетий проработал в парламенте и был министром кабинета министров с 2004 по 2009 год, Он опубликовал девять книг, последняя из которых – «Индивидуалист в политике», прозвучала неожиданно резкая критика внешней политики Нарендры Моди. Статья опубликована в Frontline Magazine.

Мани Шанкар Айяр написал, в частности, что внешняя политика Индии, некогда смелая и независимая, теперь подчиняется культу Моди, превращая гордую нацию в кроткого просителя на мировой арене.

Ученый и политик делится: «Я только что прочитал три книги о первом долгом десятилетии нашей независимости: «Индия Неру: прошлое, настоящее и будущее» почетного профессора Адитьи Мукерджи; «Годы Неру: международная история индийского неприсоединения» преподавателя Йельского университета Свапны Кона Найуду; и «Неру» австралийского ученого Андреа Бенвенути.

Бандунг: неприсоединение и региональный порядок в индийской стратегии времен холодной войны и сравнил нашу внешнюю политику, когда мы были новым независимым суверенным государством, с той, что проводится 75 лет спустя во времена премьер-министра Нарендры Моди и министра иностранных дел С. Джайшанкара.

Книга профессора Мукерджи в основном посвящена сложным внутренним аспектам строительства новой Индии сразу после обретения независимости. В свете «Идеи Индии» Неру, в ней есть абзац, содержащий пару предложений, в которых кратко излагается суть внешней политики, разработанной для первой крупной страны, получившей независимость и закрепляющей свой недавно завоеванный суверенитет. Он считает, что акцент Неру на «самообеспечении» (который теперь переводится на высокий хинди как «атманирбхарта», а на безграмотный английский - как «Производить в Индии») является квинтэссенцией экономической политики Неру: «разрушение колониального порядка».

«Колониальная структура», которая привела Индию к обнищанию, была частью успеха Британии в принуждении Индии к глобальному порядку либерализации, приватизации и глобализации на протяжении большей части 150-летнего колониального правления в то время, когда после краха правления Великих Моголов индийская экономика была слишком раздроблена, чтобы воспользоваться преимуществами такого международного экономического порядка. Британия, конечно, процветала за счет международной торговли и, благодаря своей глобальной империи, создала пространство, где она могла бы получить наибольшую выгоду от такого порядка, но не заботилась о том, что новый порядок делает с деиндустриализацией ее «сон ки чидия» (золотой птицы, которая это Индия).

Расшифровка текстов индийских учёных и политиков требует не только знания, но и упражнений в медитации для того, чтобы увидеть «картину за картиной». Если сказать проще, индусов беспокоит то обстоятельство, что «индийские гики», получив образование и освоив практики уезжают жить и работать в США, навсегда. Новый «принцип неоколонизма» оставляет для Индии удел производителя высококвалифицированных кадров, которые впоследствии оказываются утрачены для экономики страны. И если уже совсем грубо, то отправка «гиков» в город солнца под Норильском для индийских учёных будет выглядеть меньшим злом, чем их отъезд в США».

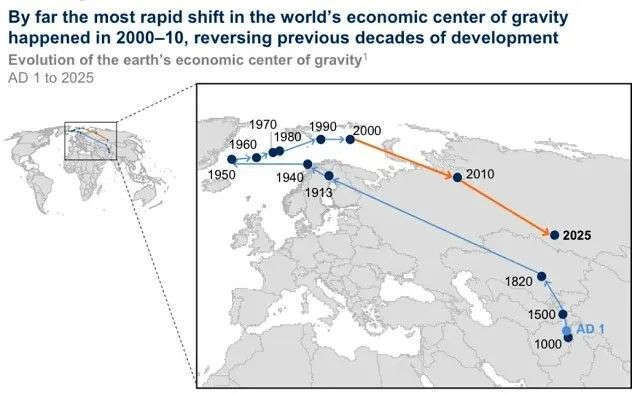

Эксперты мира сегодня уже без всякой иронии сообщают, что экономический центр планеты перемещается через Россию в Китай. При этом «географический центр тяжести мировой экономики находится сейчас в России».

В Сети распространяется ссылка на блогера Genby (https://genby.livejournal.com/1042470.html ), блогер сообщает утратив скромность: «Россия – экономический центр планеты. Это подтверждает простой расчет. Он выполняется таким образом: «Берется географический центр каждой страны и взвешивается в соответствии с ВВП. Сейчас он на территории России в районе Улан-Удэ. Блогер напоминает, что русских царях в 1860-1910 годах географический центр тоже был в России, и ссылается на записки профессора Шломо.

В подписи к заглавной карте указано, что в начале XXI века мировой экономический центр резко сдвинулся из Северной Атлантики обратно в Азию, где он и находился ранее тысячелетиями, за исключением аномального периода XIX-XX веков. Такими темпами, пожалуй, Петербург станет «провинцией у моря», так как будет одной из самых удалённых от Китая точек России.

Блогер констатирует, что российская торговля окончательно развернулась на Восток. Если до 2022 года Европа была нашим основным торговым партнёром, то теперь им с большим отрывом стала Азия. Неверные европейцы сами выстрелили себе в ногу, при этом долгосрочные последствия ранения они только-только начинают как следует осознавать. Блогер zemfort1983 пишет, что доля Азии во внешней торговле России возросла до двух третей, а доля Европы сократилась до одной пятой. Вес Африки и Америки незначителен — меньше 10% на оба континента (https://zemfort1983.livejournal.com/1487063.html).

Известий о начале строительства ЖД-проектов в Арктике пока нет, но полемика в Сети набирает обороты. Так издание ife.ru сообщает, что проект Северного широтного хода по масштабам сопоставим главную стройкой десятилетия, строительством магистрали Москва – Казань, которая обойдётся в 639 миллиардов, правда, пока поменьше, но именно с этого проекта может начаться новая история в освоении Русского Севера. Издание приводит мнение кандидат экономических наук Андрея Дадашева, который поясняет: Крупнейший инфраструктурный проект в перспективе даст десятки тысяч рабочих мест на севере страны. «Северные» профессии и сейчас неплохо оплачиваются. Одним из хороших примеров является порт Сабетта. Это пример грамотной организации объекта, на котором задействовано много разных специалистов. Северный широтный ход — это только с виду инфраструктура. После запуска его нужно будет обслуживать и содержать, поэтому у городов вокруг железнодорожных путей в течение нескольких лет начнут появляться и новое жильё, и новые дороги. И бизнес будет расти, потому что людей на СШХ будет задействовано очень много».

Джорж Лаврадор

P\S Тем временем: Самый жаркий апрельский день в истории Гренландии произошёл 9 апреля. Так в столице Гренландии Нууке было зафиксировано + 16,9°C.

Также 9 апреля тепловые рекорды месяца обновили Марокко, Испания, Северная Ирландия и Исландия.

Отмечается, что ни один день за более чем два столетия климатологии не побил столько рекордов, как 9 апреля 2025 года.

Подробности

Категория: Эко диспут

Ты такой разный, апрель!...

Нарьян-Мар. Заполярное сияние

Намедни в Нарьян-Марском небе было очень сиябельно.

Как обычно, небесная феерия была скоротечной, но очень зрелищной.

А это чуть раньше, в феврале, пока катался на лыжероллерной трассе.