Переход от бинарных к триадным моделям по Р.Г. Баранцеву

Данная статья относится к Категории: Построение научных моделей

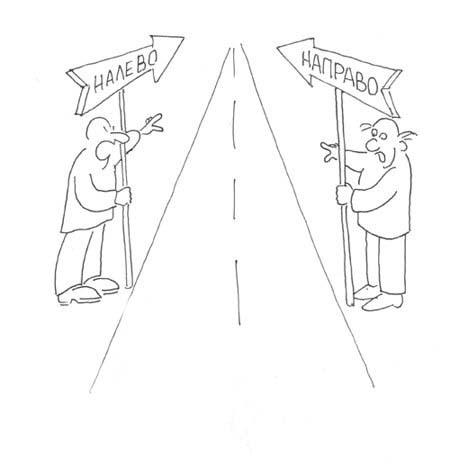

«Недостаточность бинарной схемы. Классическая научная парадигма имела отчётливо аналитический характер. Склонность к анализу, как визитная карточка науки, сохраняется в нашем подсознании, несмотря на все трансформации картины мира. Анализ (греч. analysis - разложение) стал синонимом научного исследования вообще. Он начинается с различения, сопоставления, противопоставления. Число элементов в отдельном акте может быть различным. Простейший вариант - дихотомия, расщепление на две части. Так появляются бинарные оппозиции, диады. И этот способ стал доминирующим, повсеместным: лево - право, верх - низ, вперёд - назад, раньше - позже, хорошо - плохо, тепло - холодно. В литературе: «Отцы и дети», «Война и мир», «Преступление и наказание». В философии: субъект - объект, необходимость - случайность, материализм - идеализм. По этой схеме произошло и деление наук на естественные и гуманитарные, на фундаментальные и прикладные. Отсюда и проблема двух культур, о которой писали Ч. Сноу, Е. Фейнберг и многие другие.

В результате создаётся впечатление, что так устроен мир, что бинарность - понятие не только гносеологическое, но и онтологическое. Однако следование этому пути расщепления ведёт к возрастающей дифференциации, и появляется желание собирать, объединять, синтезировать. Но бинарная схема для этого не годится. Требуются иные структуры. И если синтез закономерен, то соответствующие структуры должны существовать в природе. Бинарное мышление видимо недостаточно.

Пытаясь выйти из рамок бинарной схемы, прежде всего, отметим, что для фиксированного объекта возможны несколько оппозиций. Например, теорию можно сопоставлять с практикой, а можно и с экспериментом.

Понятию формы, согласно А.А. Любищеву, могут противостоять сущность, содержание, процесс; функция. Говоря о дарвинизме, Любищев назвал несколько форм недарвинизма, пользуясь приставками: контра-, анти-, ультра-, пара-, эпи-. Ю. М. Лотман отмечает, что исходным пунктом любой семиотической системы является не отдельный знак, а семиотическое пространство отношений. Это смысловое пространство многомерно. И в нём каждая диада образует свою линию сравнения, как некую координатную ось, одномерное сечение.

Можно ли полностью описать всю многомерную систему, если перебрать все характерные диады, все парные отношения? Оказывается, нет. […]

«Деление мира явлений на пары противоположностей, - пишет К. Лоренц, - это врождённый принцип упорядочения, априорный принудительный шаблон мышления, присущий человеку с древнейших времен». Однако, если обратиться к истории, бинаризм господствовал в Европе не всегда. Истоки его власти можно отнести к IX веку, когда решением 8-го Вселенского собора трихотомия человеческого существа «тело – душа – дух» была сведена к дихотомии «тело – душа». Глобальные последствия этого рокового решения, указывает К.А. Свасьян, простираются до наших дней, образуя горизонт западной ментальности.

В локальном масштабе неприятное свойство бинарных структур - их неустойчивость. Ситуация выбора «или – или» дискомфортна. И решаются такие проблемы обычно путём редукции диады к монаде. Сама постановка вопроса заставляет идти по пути упрощения. Кажется очевидным: чтобы действовать, надо на чем-то остановиться. Уход в монизм был опорой идеологии, господствовавшей в Советском Союзе, всякий дуализм решительно осуждался. А партия помогала сделать выбор, устанавливая «единственно правильное мнение». И можно было жить спокойно, не мучаясь философскими исканиями.

Когда появился плюрализм, свобода выбора, стало труднее. Открылось множество противоречий, которые воспринимаются по привычке как бинарные. Формула поведения осталась прежней, ибо в общественном сознании укрепилось: необходимо определяться; нельзя, чтобы «и нашим, и вашим». Однако жизнь заставила вспомнить понятие компромисса и даже освоить понятие консенсуса. Наряду с левыми и правыми появился центр. В поисках оптимального решения заговорили о «золотой середине». Но в естествознании рецепт золотой середины не прижился, так как несколько более высокий уровень строгости позволил понять ущербность попыток искать решение в интервале между двумя крайними вариантами. Структурно это не дает ничего существе но нового, ибо мы остаёмся в том же одномерном мире, который задаётся двумя точками. Говоря математически, мы строим линейную комбинацию из двух величин, но не можем дать ответа, как не имеем критерия оптимальности, пока не введем его из дополнительных соображений. Гёте не случайно говорил, что меж двумя противоположными мнениями находится не истина, а проблема. Чтобы решить её, нужно выйти в дополнительное измерение и вырваться из бинарной схемы.

Итак, диада, или бинарная оппозиция, есть элементарная структура анализа. Синтеза на ней не построить. Для синтеза требуете более емкая структура. Примеры из естественных наук подсказывают, что следует обратиться по меньшей мере к триадам […]. Так, в христианском богословии с самого начала выделялись три смысла текста: телесный (буквальный, историческо-грамматический), душевный (моральный), духовный (аллегорическо-мистический)».

Баранцев Р.Г., Синергетика в современном естествознании, М., «Едиториал УРСС», 2003 г., с. 22-23, 25-26 и 34.

Изображения в статье

Image by Alexandr Nebesyuk from Pixabay

Image by DavidRockDesign from Pixabay

Межполушарная асимметрия: Жизнь без половины мозга

С вами опять истории о полушариях, одна история окуительней другой просто. Сегодня посмотрим, как еще поп-авторы измываются над бедненькими несчастненькими нашими полушариями.

Но сначала пара слов о дихотомии

Нам свойственно упрощать мир и все явления в мире, деля их на жесткие дихотомии: добро-зло, инь-ян, логика-интуиция. И в воображении, в мире идей это прекрасно работает.

Но нам же хочется перенести это на наш физический мир. И мы начинаем искать подтверждения нашим фантазиям в реальности. И ура, находим!

Вот только находим потому, что очень хочется найти, не обращая внимания на ошибки, противоположные примеры и в общем искажая свое видение и мышление.

И когда мы эту сову идеальных дихотомий натягиваем на глобус материального мозга во плоти, сове становится как-то не очень хорошо.

А когда мы подключаем не совсем правильные представления о доминировании полушарий: о том, что одно полушарие по жизни могучий доминатор, унижающий второе полушарие-лошка...

Так вот, в результате синтеза таких завиральных идей рождаются еще более завиральные идеи о лево- и правополушарниках.

Миф: существуют два разных вида мышления, два способа познания мира, связанных с тем, какое полушарие у вас доминирует.

Левополушарное мышление, за которое отвечает левое полушарие, и поэтому человек мыслит исключительно рационально-критически, логико-аналитически, символьно-математически и конкретно-последовательно-неромантически.

И правополушарное мышление с активным правым полушарием. И человек мыслит интуитивно-творчески, эмоционально-синтетически, образно-метафорически и контекстно-аналогово-космически.

Хотя в таких описаниях намешана куча всего, претензий к ним особо нет. Такое деление на два противоположных типа присутствует во многих классификациях. Например:

- Наглядно-действенное-образное и абстрактное-словесно-логическое мышление

- Эмпирическое и теоретическое

- Репродуктивное и продуктивное

- Быстрое и медленное Канемана

- Текучее и кристаллизованное

А претензия к жесткому распределению этих типов мышления между полушариями.

Есть еще важная вещь, которую мы не затронули, – это проблема деления на полушария. Потому что разделять мозг на левую-правую половинки – не единственный способ.

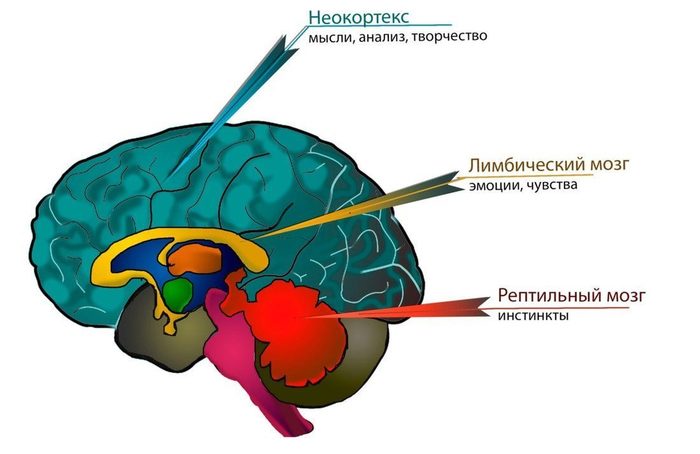

Вы могли слышать, что мозг делят по древности его "комплектующих":

Кроме левого-правого полушарий, также находят различия и соответственно делят кору на верхнюю-нижнюю и переднюю-заднюю.

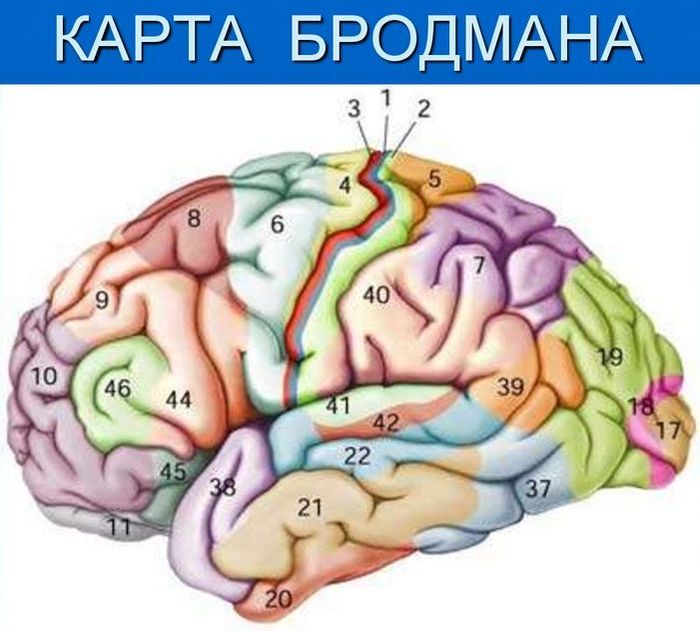

Также кору делят на области: лобную, височную, теменную, затылочную:

Но и это все еще очень крупные куски. Исследователи склонны выделять гораздо более локальные зоны мозга:

- И вот именно тут, на уровне локальных зон, мы можем выделять отдельные функции и асимметрию этих зон по функциям. Например, зона Брока ответственна за речь, и при повреждении именно этой зоны, А НЕ ВСЕГО ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЯ, человек теряет речь.

- И именно тут обнаруживается взаимодействие разных участков мозга в единой сложной деятельности. То есть за полноценную способность к общению отвечают области ОБОИХ ПОЛУШАРИЙ И ДАЖЕ ПОДКОРКИ.

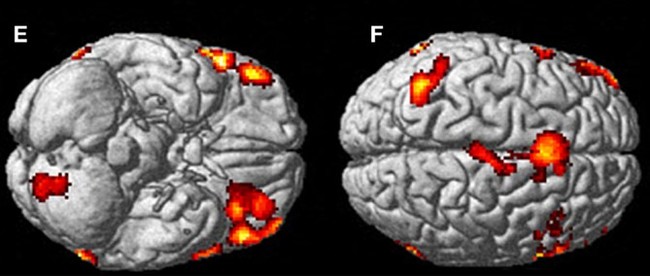

- При этом в различных видах деятельности мы увидим различный "узор" задействованных областей в ОБОИХ ПОЛУШАРИЯХ.

То есть еще раз: единицей функциональной асимметрии является не полушарие, а гораздо более мелкие, локальные зоны мозга.

Единицей местоположения функций в мозге является не полушарие, а "узор" активности разных областей мозга В ОБОИХ ПОЛУШАРИЯХ.

Поэтому может быть в разных видах мышления полушария задействуются в разной степени, но мы не найдем четкого разнесения видов мышления между полушариями, а найдем разный "узор" активности в обоих полушариях.

Миф: доминирующее полушарие и стиль мышления определяют характер и личность человека.

То есть все люди четко делятся на левополушарников: логичных сухарей, ценящих порядок и организованность, понимающих все буквально, не видя альтернатив. Скептичные, скучные, скованные, замкнутые заучки.

И правополушарники: творческие, романтичные, мечтательные и художественно одаренные индивидуальности. Эмоции бьют через край. Свободные от ограничений и открытые всему новому возвышенные эльфы.

Читая такие яркие описания, в голове невольно рисуется картина, как друг напротив друга стоят две толпы людей: одна в очках, строгих костюмах, с линейками и компьютерами. А другая – в цветастых нарядах, с кисточками и флейтами, танцуют и поют.

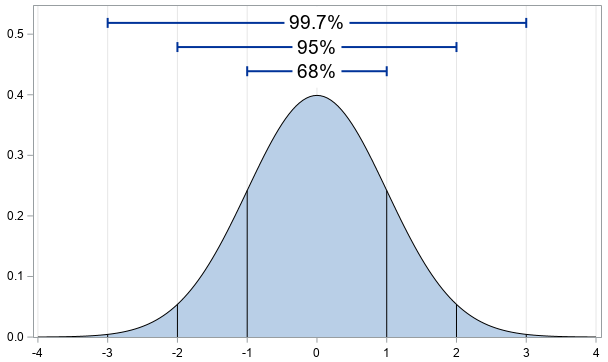

Но если смотреть их с точки зрения черт личности, то мы обнаружим, что практически любая такая типология подчиняется нормальному распределению.

То есть вот так жестко делить людей на две группы – это равносильно утверждению, что все люди ниже 175 см – сплошь карланы и лилипуты, а выше 175 – дылданы и гуливеры, без полутонов и средних значений.

На самом деле в большинстве таких дихитомий преобладает обычный средний человек, который средненько может и туда, и сюда. А обращаясь к предыдущему мифу, он средненько шарит в обоих типах мышления.

Ну ок, но есть же крайние случаи сферических коней, как в мифе. Может быть у них мы обнаружим такой перекос в доминировании полушарий?

Каких-то внятных исследований я не нашел, но можно посмотреть нарушения с частично похожими симптомами, типа аутизма или шизофрении.

Иногда отмечается нестандартная активность или дефицит в одном из полушарий, но опять же, это активность или дефицит отдельных участков, а не всего полушария.

Чаще мы видим, что и там идут нарушения работы обоих полушарий, нарушения взаимодействия между ними или нестандартные асимметрии.

Дихотомия на бесконечном отрезке. Как?

Если взять поиск числа 1 методом дихотомией на промежутке [ -1 ; 1] то:

[-1 ; 1] -> [0 ; 1] -> 1

но если взять бесконечность, то:

[-∞ ; +∞] -> [0 ; +∞] -> а как дальше???

Все числа целые.

Стабильность & Развитие

Вижу в сети кучу противоречивых записей. С одной стороны, люди критикуют стабильность, всеми любимую «зону комфорта», из которой, по их мнению, обязательно нужно выходить «ради развития». С другой стороны – те, кто показывает преимущества зоны комфорта и то, что вовсе необязательно из нее «выходить», чтоб развиваться.

У меня вопрос. Почему у авторов точка зрения останавливается только на одной стороне? Зачем нужна дихотомия «или/или»? Важно разобрать преимущества и недостатки обеих позиций, чтоб понять, насколько однобокое суждение ограничивает настоящую картину происходящего.

1) «Зона комфорта». Как известно, здесь все самое лучшее для человека, то, к чему он привык. В пределах зоны комфорта ваши люди, уверенность, творчество, спокойствие. Вопрос: если в зоне комфорта нет развития – куда относятся те сферы, которые нравятся человеку, в которых он разбирается и имеет желание развиваться? Если человек уже имеет уверенность в сфере и не боится дальнейших трудностей – разве это не зона комфорта?

Это ведь только одна сторона. Есть и другая. Где заканчивается ваша стабильность и зона комфорта? Люди всю жизнь терпят плохие условия: работу, которую ненавидят; отношения, с которыми давно хотели закончить и т.д… Возможно, вы стабильно на дне и вам комфортно. Многие предпочитают ничего не менять, а выживать в тех условиях, которые сложились. Люди любят стабильность и стремятся к ней, что бы ни подразумевалось под этой стабильностью. Боятся изменений, поскольку считают, что это приведет к еще худшим последствиям.

«Если бы все было всегда стабильно – мы бы стабильно жили в пещерах»

2) Развитие. Естественно, что любые изменения, любой выход из зоны комфорта – это сложности, стрессы, риски и т.д. Многие рассказывают, как полезно сталкиваться со сложностями, попадать в рисковые ситуации, что это в итоге приводит к успеху и развитию человека. Вопрос: что нужно, чтоб пойти на риск (выйти из зоны комфорта, если хотите)? Изначально, нужна уверенность в себе и в ситуации. Откуда возьмется уверенность? Думаю, из уже сформировавшейся стабильности. Как итог: чтоб выйти из зоны комфорта, нужно сначала ее сформировать и укрепиться в ней. Понять цели и приоритеты.

После стрессовой ситуации нужно понять несколько вещей. Насколько большим оказался стресс для вас? Увеличилась ли ваша зона комфорта после пережитой ситуации? Продолжается ли стресс сейчас? Был ли оправдан риск (он привел к прибыли/затратам)?

И еще. В зоне комфорта все условия, к которым привык человек, там он действует уверенно, спокойно, возможно с помощью других людей. Вопрос: кто решил, что выход из зоны комфорта быстро приводит к развитию (если вообще приводит)? Человек действует неуверенно, без той помощи, которую он получает в зоне комфорта, с неизвестными людьми и информацией… Первая реакция, которая возникнет в такой ситуации: «кинуть это все и вернуться в зону комфорта». В зависимости от характера человека, даже этот первый шаг может преодолеваться очень долгое время.

Пока писал пост, возникла ассоциация с развитием страны и тем, что я уже писал (про циклы Кондратьева). Как в случае с человеком, так и со страной, важна цикличность. Однообразие действий ведет к проблемам. Только представьте страну, которая долгое время стабильна (не «стабильно развивается» - это другая история), в то время как во всем мире страны развиваются. То же самое, если страна постоянно подвергается различным рискам, стремясь к развитию.

Возвращаясь в начало поста. Зачем разделять понятия «стабильность» и «развитие»? Полярность мнений мешает мыслить стратегически и извлекать выгоду как из приятной жизни в «зоне комфорта», так и из новых ситуаций.

Источник: https://vk.com/club143420121?w=wall-143420121_69%2Fall

Идиотомия

Раз уж написал о дихотомии "Мышление-чувства"… Вопрос тут вот в чем. Если дихотомия содержит два несовместимых, противоположных понятия – в чем противоположность между мышлением и чувствами? Юнг приводит «исторические примеры», которые якобы доказывают, что имеется такая корреляция: чем больше человек склонен к мышлению, тем меньше он выражает свои чувства и наоборот. Перед тем, как приводить свои примеры, хочу задать самые базовые вопросы: как определить, когда человек мыслит, а когда нет? точно так же с чувствами: когда человек чувствует, а когда нет?

Когда общался на эту тему в реале, приводил пример книг П.Экмана о семи базовых эмоциях. С помощью эмоций выражаются чувства, не так ли? Во время любого действия человек обдумывает его? В силу своих способностей и опыта, но все же обдумывает) Это мышление, разве нет? Теперь давайте совместим. Предположим, вы общаетесь. Во время беседы вы думаете, о чем говорить, о чем уже сказали, о чем сказал ваш собеседник и т.д.? А чувствуете ли вы что-либо в процессе разговора? Реагируете ли эмоционально на слова собеседника? А может, вы хотите собственные слова передать эмоционально?

Еще вопросы. Чтоб логически (с помощью мышления) отреагировать на ситуацию, нужно ли ее почувствовать? И наоборот: осмысливает ли человек ситуацию, прежде чем эмоционально на нее реагирует?

Кто ответил «не обязательно» на первый вопрос, держите пять базовых чувств: слух, зрение, вкус, осязание, обоняние. Интересно, как принять и осмыслить информацию, не пользуясь ни одним из них.

Кто ответил «не обязательно» на второй вопрос: как вы считаете, если человек очень эмоционально отреагировал на ситуацию, он вообще не думал перед этим? Как насчет поверхностной оценки? И задумывался ли этот человек о собственной реакции, о том, как лучше поступить?

В любой ситуации человек и мыслит, и чувствует. Чувства приводят к мысли, а мысли приводят к чувствам. И никаких противоречий.

Источник: https://vk.com/club143420121?w=wall-143420121_88%2Fall