РУСАК-3918

Гусеничный снегоболотоход РУСАК-3918 предназначен для создания комфортных условий жизни и работы в сложных природно-климатических условиях, а именно:

на бездорожье, в том числе на опорных поверхностях с низкой несущей способностью (снег, песок, болота);

для преодолений глубоких водных преград, в том числе для выполнения спасательных операций на плаву;

для пересечения дорог с асфальтобетонным покрытием;

для обеспечения всесезонных транспортных перевозок, для освоения промышленных регионов с недостаточно развитой транспортной сетью, сложными природно-климатическими условиями;

для выполнения специальных задач различного характера с установленным специальным оборудованием.

Рама-лодка

Герметичная (водоизмещающая) рама-лодка представляет собой стальной сварной каркас, изготовленный из профильных стальных труб и обшитый алюминиевыми листами. За счет низкого центра тяжести достигаемого размещением салона снегоболотохода в раме-

лодке и благодаря рациональной компоновке агрегатов вездехода повышается устойчивость при опрокидывании.

Кабина

Компоновка салона выполнена в виде легкового автомобиля. Салон с установленной панелью приборов, с органами управления вездеходом, расположенными с учетом эргономики и антропологических свойств человека. Отопитель установлен в панель приборов. Передние сиденья

регулируются в горизонтальной плоскости и по углу наклона спинки. Снаружи по периметру кузов защищен от мелких повреждений брусом, который также выполняет роль подножек переднего и заднего бамперов. По подножкам можно обойти вездеход, на спускаясь на землю. Высокие борта кузова увеличивают плавучесть снегоболотохода, позволяют надежно преодолевать водные преграды.

Отопление и вентиляция салона

Вентиляция, внутреннее отопление и обдув ветрового стекла осуществляется наружным воздухом, который поступает в салон через отопитель. Для отопления салона воздух подогревается в отопителе, радиатор которого включен в систему охлаждения двигателя. Система регулирования потоков воздуха на ветровое стекло и в зону ног водителя и пассажира имеет две независимые друг от друга магистрали и два независимо работающих электродвигателя.

Регулирование интенсивности потоков регулируется скоростью вращения этих электродвигателей. Возможно комплектование снегоболотохода дополнительным отопителем, включенного в систему охлаждения двигателя и/или автономным воздушным отопителем, работающим на

бензине. Кабина оборудована: электрическим стеклоочистителем, стеклоомывателем ветрового стекла, зеркалами заднего вида, передними сиденьями, задними сиденьями, отопительно-вентиляционной установкой.

Рулевое управление

Рулевое колесо позволяет осуществлять поворот снегоболотохода без привлечения других органов управления. Соединено оно с тормозными и фрикционными механизмами приводов ведущих звездочек гидравлической связью. Руль обеспечивает поворот машины и объединяет в

себе две функции: разрыв потока мощности на отстающую гусеницу и последующее торможение этой гусеницы. Управление этими функциями осуществляется последовательно в соответствии с необходимым радиусом поворота вездехода.

При повороте руля сначала происходит отключение бортового фрикциона, что приводит к прекращению подачи крутящего момента на левую, либо правую гусеницу. Машина начинает плавный поворот из-за сопротивления качению и перематыванию отключенной гусеницы. При

дальнейшем повороте руля происходит затормаживание отключенной гусеницы вплоть до ее полной остановки и развороту машины вокруг заторможенной гусеницы.

Подвеска

Подвеска – независимая, пружинная на продольных рычагах с использованием упругих элементов в виде съемных стоек состоящих из амортизаторов и пружин. Опорные колеса – спаренные, обрезиненные, диаметр 350 мм; поддерживающие колеса – спаренные, обрезиненные,

диаметр 250 мм. Дорожный просвет 450 мм.

Топливная система

На снегоболотоходе установлены два топливных бака по 85 литров с независимой системой подачи топлива. Переключаются топливные баки только при заглушенном снегоболотоходе и выключенном зажигании. При переключении топливных баков происходит переключение питания

насоса на соответствующий бак, и на щитке приборов будет отображаться количество топлива в соответствующем баке.

Система охлаждения

На вездеходе реализовано несколько режимов работы системы охлаждения:

Режим автоматического включения вентиляторов – режим для обычной эксплуатации снегоболотохода.

Режим принудительного включения вентиляторов – режим, который надо использовать при аварийных ситуациях таких как:

вышел из строя датчик включения вентиляторов, в этом случае необходимо охлаждать двигатель, а команды от датчика не поступает;

нагрузка на вездеход такая, что происходит частое и постоянное включение и выключение вентиляторов, и чтобы уменьшить нагрузку на силовые электрические элементы, нужно включить вентиляторы охлаждения принудительно;

Режим принудительного отключения вентиляторов – этим режимом надо пользоваться при использовании вездехода на воде. Перед тем как съехать в воду нужно принудительно отключить вентиляторы, так как при преодолении водных преград вода поступает в радиаторный отсек, где

расположены вентиляторы. Если вентиляторы включатся, а в радиаторном отсеке будет вода произойдет поломка крыльчаток вентиляторов. При поломке крыльчатки они могут повредить радиатор системы охлаждения двигателя, а также при выходе на сушу не будет охлаждаться

радиатор, что приведет к перегреву двигателя.

Трансмиссия

Коробка передач – механическая пятиступенчатая ВАЗ 2121

Главная передача оборудована левым и правым фрикционными механизмами поворота гусеничной машины, передаточное число 2,77. Главная передача дополнительно оборудована диапазонной передачей, в которой реализованы: прямая передача ПЧ=1, пониженная передача ПЧ=2, нейтраль, вал отбора мощности ПЧ=1,35 (вал отбора мощности можно использовать как на ходу, так и когда снегоболотоход стоит).

Бортовой редуктор с внутренним зацеплением ПЧ=2,2

Первая мотособака с адаптивной подвеской – «МотоПёс NEXT»

Добрый день, друзья и коллеги!

Мы, клуб «Машина29», не можем сидеть сложа руки и решили... изобрести велосипед сделать мотобуксировщик с адаптивной (плавающей) подвеской гусеницы!

Работая над снегоходом с адаптивной подвеской (планируем в следующем году), мы подумали: «А что, если...». Применили эту технологию к нашему «МотоПсу» (обзор на пикабу от довольного владельца), протестировали — понравилось! Теперь это серийная модель, и мы готовы её представить.

Что делает «МотоПёс NEXT» особенным?

Теперь гусеница адаптируется к рельефу: передняя часть закреплена на шарнире и может опускаться и подниматься. Это даёт:

Более полный контакт с поверхностью – проходимость заметно выросла.

Устойчивость на сложных трассах – лучше сцепление с грунтом.

Лёгкий старт в глубоком снегу – гусеница слегка приподнимается, снижая сопротивление.

Интегрированный передний всесезонный колесно-лыжный модуль. В отличие от стандартных решений, где модуль просто навешивается, у «МотоПса» он является частью несущей рамы, что позволило:

Укоротить базу – проще хранить и перевозить.

Увеличить манёвренность – легче управлять.

Повысить проходимость – техника устойчивее на сложных участках.

Что дальше?

📌 Видео с тестов на холмах и горках уже в процессе – скоро покажем!

📌 Подробнее о «МотоПсе NEXT» можно почитать на нашем сайте.

А пока — что думаете? Как вам идея адаптивной подвески на мотобуксировщике?

Детский гусеничный танк)

Вот на Яндекс Маркете, на Алике

Взято с телеги Интересный Маркетплейс

Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу

Реклама: АЛИБАБА КОМ (РУ) ИНН 7703380158

Компактный вездеход «Помощник» (не только) для лиц с ОВЗ

Добрый день, друзья и коллеги!

В прошлый раз мы рассказывали о вездеходе «Марс», адаптированном для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Этот аппарат стал отличным примером инженерной мысли: удобный, функциональный и инновационный. Однако его размеры и стоимость сделали его слишком нишевым. Мы в «Машина29» извлекли уроки, получили ценный опыт и, что самое главное, наработали доверительные отношения с целевой аудиторией.

Результатом наших усилий стал компактный минивездеход «Помощник», который тоже получил специальную версию для людей с ОВЗ. Сегодня хотим рассказать о нём подробнее.

«Помощник 1.0» — как всё начиналось

История «Помощника» началась с нестандартного запроса от авиапожарных из «Единого лесопожарного центра». Им нужен был небольшой минивездеход, который можно сбрасывать с самолёта на парашюте для работы в труднодоступных лесных зонах. Основные требования: компактность, лёгкость и высокая проходимость.

Так появился первый прототип, который наши инженеры в шутку прозвали «мототабуретка». Это был небольшой, но невероятно функциональный минивездеход, способный пробраться туда, куда не доедет никакая другая техника.

«Помощник 2.0» — адаптация для лиц с ОВЗ

Мы понимали, что наш «Помощник» может стать настоящим инструментом свободы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому мы разработали специальную версию вездехода, адаптированную для этой категории пользователей.

Что мы сделали:

Удобное кресло. Установили кресло-ковш с многоточечным ремнём для безопасной и комфортной посадки.

Фиксация ног. Добавили опоры для ног с надёжной фиксацией.

Изменённое управление. Первоначально управление было рычажным, но для людей с разными ограничениями здоровья мы разработали систему управления джойстиком, включая возможность удалённого управления.

Кстати, управление можно настроить под каждого пользователя:

Джойстик обычно устанавливается под правую руку, но по запросу его можно перенести под левую, если правая сторона ослаблена.

Возможна установка поворотного механизма кресла для удобной посадки.

Дополнительно можно предусмотреть место для инвалидной коляски.

«Помощник 2.0» — версия для всех

Успех версии для людей с ОВЗ вдохновил нас выпустить «Помощник» и для более широкой аудитории. Этот компактный и проходимый минивездеход оказался полезным для фермеров, дачников, лесников и любителей активного отдыха.

«Помощник» имеет гибкую конфигурацию:

Можно выбрать опции под свои задачи.

Машина компактная, лёгкая в управлении и прекрасно подходит для перевозки небольших грузов, работы на сложных участках и даже семейных прогулок.

Есть возможность установки отвала для уборки снега

Заключение

«Помощник» — это наша гордость. Этот минивездеход стал не просто средством передвижения, а настоящим символом свободы для людей с ОВЗ и универсальным помощником для всех, кто ищет надёжную технику для своих задач.

Если вам интересно узнать больше или у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Мы с радостью ответим и расскажем больше о нашей технике.

Так же больше информации и видео (в том числе и зимних) на нашем сайте → https://машина29.рф/pomoshnik/

1989 год. На Мезень! Часть 7, заключительная

В 1989 году я с товарищами отправился на преддипломную практику в Архангельск. Нам предстояло работать на региональном профиле Архангельск - Воркута.

В первой части мы приезжаем в город Новодвинск и устраиваемся на работу в Новодвинскую геофизическую экспедицию.

Во второй части вас ждёт небольшой рассказ о том, что же такое геофизика, а также о ловле рыбы в лужах.

В третьей части я рассказываю про неожиданные встречи в лесу, сложности при переезде рек, а также про то, как можно заблудиться в трёх соснах посреди болота.

В четвёртой части вы узнаете, как можно в один день утонуть и сгореть.

В пятой части мы с Андреем посещаем секретный аэродром и отправляемся за мукой за пять километров.

В шестой части мы боремся с мышами, чиним станцию и немножко пугаемся.

Итак, едем дальше!

На О́томе

Сентябрь был в самом разгаре когда мы подошли к реке с необычным названием О́тома. Собственно говоря, ничего особо необычного в ней не было. Если не считать того, что на своём пути она пересекает Беломорские горы и больше всего напоминает настоящие горные реки Урала или Алтая, а никак не равнинные торфяные речки Архангельской области. Да-да, в Архангельске действительно есть свои горы, хотя горами эти заросшие хвойным лесом сопки назвать довольно сложно. Правда, и пробиваться вдоль неё на восток оказалось делом очень сложным, в чём очень быстро убедился наш электроразведочный отряд.

Первой на Отоме встала бригада Игоря, застолбив весьма неплохое место на берегу почти что настоящей горной реки. Наша бригада не доехала до лагеря Игоря всего каких-то пару километров – лопнул торсионный вал на одном из катков. Естественно, что заменить его было нечем: кто бы мог подумать, что может сломаться такая железяка.

– Нужно сходить к Игорю, - почесав голову, предложил Женька. – У Петровича наверняка в заначке торсион имеется. Ну или подскажет чего умного.

Павел Петрович, водитель Игоря, который, несмотря на свой пенсионный возраст, до сих пор гонял вездеходы по лесам Архангельской области и был неисчерпаемым кладезем народной мудрости. Начинал он свою трудовую жизнь ещё в 40-е годы: сплавлял лес по вологодским рекам, чистил Заполярье от мин и снарядов, оставшихся там со времён Великой Отечественной войны, а потом попал к геологам, да так и осел в Ненецкой партии. Игорь был за ним как за каменной стеной: вездеход у Петровича всегда был на ходу, никогда не ломался и нигде не застревал. Ну а все водители бегали к Петровичу за советами и какими-нибудь запчастями, которые у него имелись практически на все случаи жизни.

Собравшись, мы с Женькой отправились в путь. Почему снова я? Да не сиделось мне на месте никогда, вот поэтому. Да и посмотреть на Беломорские горы хотелось. Красивые всё же эти холмы и сопки, правда, ходить по ним, особенно с большой железякой на плечах – то ещё «удовольствие», в чём мы с Женькой довольно быстро убедились, возвращаясь назад с торсионом, выпрошенным у Петровича.

К вечеру, починив вездеход, мы снова подъехали к лагерю Игоря, где и заночевали, поскольку даже Яков Карлович не рискнул ехать ночью по Отоме. И в общем-то угадал, поскольку на преодоление 10 километров от стоянки Игоря до места нашего будущего лагеря мы потратили практически весь следующий день.

Через пару дней по пробитому нами следу выехала бригада Марса на своём вездеходе-утопленнике, который они к тому времени привели в порядок. Не доехали - на одной из переправ через Отому бедная колымага завалилась на бок. А когда её вытаскивали из реки, то умудрились свернуть ей карданный вал, замены которому не было даже у Петровича. Так что до ближайшего вертолёта Марсов драндулет превратился в большую и никому ненужную железяку.

«Пора сбегать с этой злосчастной реки!» – решили мы и собрав пожитки, двинулись дальше. Уехали, правда, недалеко, потому что на этот раз уже на нашем вездеходе рассыпался диск сцепления. Отома откровенно не хотела выпускать нас из своих объятий. Провозившись целый день, мы всё же сменили разбитый диск на новый, хотя для этого нам пришлось вытаскивать весь двигатель целиком, а это весьма непростая задача, особенно на крутом склоне, где и застыл на вездеход. Починив, двинулись дальше.

Новая наша точка глаз не радовала: хоть и встали мы на озере, но берег его был отвратительным: очень топкое и качающееся под ногами болото. Разгрузившись, Женька на своём вездеходе отправился назад, к Марсу, чтобы перевести его на новую точку профиля. Проезжая мимо нас, он должен был забрать и меня, поскольку в будущий лагерь к Марсу должен был прилететь вертолёт с карданным валом для вездехода, а нас с Андреем забрать оттуда и вывезти в Архангельск: практика наша подошла к концу, пора было возвращаться домой.

Рано утром Женька подъехал к нашему лагерю - если точнее, то остановился в полукилометре от лагеря, перед самым болотом, а сам пришёл пешком. Я быстренько собрал вещи и направился к вездеходу.

– Чего спешишь? – тормознул меня Женька. – Я сейчас чаю попью и подгоню вездеход поближе.

– Лучше не надо, а то завязнешь, - ответил я.

– Да фигня, я аккуратно!

… Проехать Женька успел метров 20, после чего вездеход провалился сквозь тонкую плёнку мха и ушёл в болото по самую кабину.

"Смена 8м" меня тогда сильно подвела - сломался затвор и на длинных выдержках делал двойной спуск. Но в принципе хорошо видно, как засел вездеход.

Часа три мы пытались вытащить его, но вездеход всё глубже и глубже засасывала трясина. В итоге пришлось его бросить – сил у нас явно не хватало. Тут нужна была техника помощнее, чем наши руки. Даже оставшийся на ходу вездеход Петровича было страшно использовать – ведь он у нас оставался последним «живым» транспортным средством.

Бригада Марса разгрузила вездеход и поставила палатку в нашем лагере, после чего все дружно отправились готовить новую вертолётную площадку на ближайшее болото, чтобы никуда больше не тащиться. Собственно говоря, ничего сложного в этом нет: нужно просто убрать на площади метров 20 на двадцать все деревца и обозначить площадку флажками.

Прилетевший на следующий день Ми-2 выгрузил карданный вал для вездехода Марса, забрал нас с Андреем и отправился назад, в архангельский аэропорт Васько́во, откуда нам пришлось добираться до экспедиции уже на обычном рейсовом автобусе. То ещё удовольствие – ехать в забитом людьми Пазике с кучей собственного барахла да ещё и с двумя мешками магнитофонных катушек с рабочими записями, которые нам предписывалось беречь, как зеницу ока. Так что когда автобус открыл двери на остановке около экспедиции, то, чтобы побыстрее выгрузиться, вещи пришлось выбрасывать прямо в осенние лужи и грязь. Наконец мы выскочили из салона и радостно вздохнули: «Успели!» Автобус, закрыв двери, отъехал от остановки метров пять и заглох. Через некоторое время двери его снова открылись и послышался голос водителя:

– Просьба покинуть салон, автобус дальше не идёт!

Да блин! Проклятие О́томы настигло нас даже в Новодвинске!

Наши злоключения на Отоме со спутника. Кстати, очень красиво смотрится из космоса Беломорский уступ - огромное тектоническое нарушение. Перепад высот там метров 50, если не больше. Красиво, но очень страшно было спускаться вниз на вездеходе.

Вместо эпилога

Мы с Андреем, несмотря ни на что, всё-таки благополучно добрались до Перми, где продолжили учёбу на последнем, пятом курсе геологического факультета Пермского университета. Зимой я ещё раз сгонял в Новодвинскую экспедицию за материалами для своего диплома по сравнению результатов сейсморазведки и электроразведки МТЗ, где и узнал, что Женькин вездеход так и не сумели вытащить из болота, поскольку посчитали, что дешевле бросить его там, чем снаряжать дорогостоящую спасательную экспедицию.

А по весне в университет прислали новенькую станцию ЦЭС-2 и тут уж мне довелось показать, что я не зря два сезона провёл за ней, поскольку настроить её никто не мог. Так что пришлось мне ехать на базу в Предуралье, чтобы её настроить и обучить инженеров с кафедры геофизике работе на ней. Инженеры были этим не очень-то довольны: всё-таки не каждый день яйца умудряются учить куриц, о чём мне через много лет мне поведал один из них:

– Сидим целую неделю в Предуралье, читаем инструкции, ни хрена в них не понимаем и вообще не представляем, как эту дуру можно запустить. Вдруг прибегает какой-то студент, всех посылает вместе с инструкциями, что-то крутит, нажимает - и ЦЭС-ка начинает работать!

На мой взгляд, посылал я всех довольно корректно: объяснил, что они были не совсем правы, включив не те включатели и нажав не на те кнопки, но может я слегка погорячился?

Предуралье - полевая база университета на берегу реки Сылвы. Левое здание с башенками - Пентагон. Там у нас все занятия по геофизике проходили, а по вечерам - дискотеки. Студенты жили в длинных бараках, что видны на переднем плане.

Ну а потом была защита диплома с последующим его обмытием и направление на работу в Новодвинскую геофизическую экспедицию, с которой я к тому времени был уже крепко-накрепко связан.

***

Итак, дописана последняя глава очередной моей книжки. Те, кто захочет её прочесть целиком, добро пожаловать на автор.тудей: https://author.today/work/412330

Ну, а кому не хочется туда заходить, то могут скачать её по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/Lcc8bO9Bcoy45Q

В общем, читайте, комментируйте, ругайте, хвалите: для того, чтобы хорошо писать, отзывы обязательно нужны. Ну а если кто захочет поблагодарить автора, то автор будет совсем не против :-)

Очень много заказов привалило после Нового года, так что не теряйте - писать не перестану, но скорее всего выкладываться буду не слишком часто.

1989 год. На Мезень! Часть 4

В 1989 году я с товарищами отправился на преддипломную практику в Архангельск. Нам предстояло работать на региональном профиле Архангельск - Воркута.

Первая часть истории: 1989 год. На Мезень! В ней мы приезжаем в город Новодвинск и устраиваемся на работу в Новодвинскую геофизическую экспедицию.

Вторая часть истории: 1989 год. На Мезень! Часть 2 Здесь вас ждёт небольшой рассказ о том, что же такое геофизика, а также о ловле рыбы в лужах.

В третьей части я рассказываю про неожиданные встречи в лесу, сложности при переезде рек, а также про то, как можно заблудиться в трёх соснах посреди болота.

Итак, едем дальше!

Утопленный вездеход

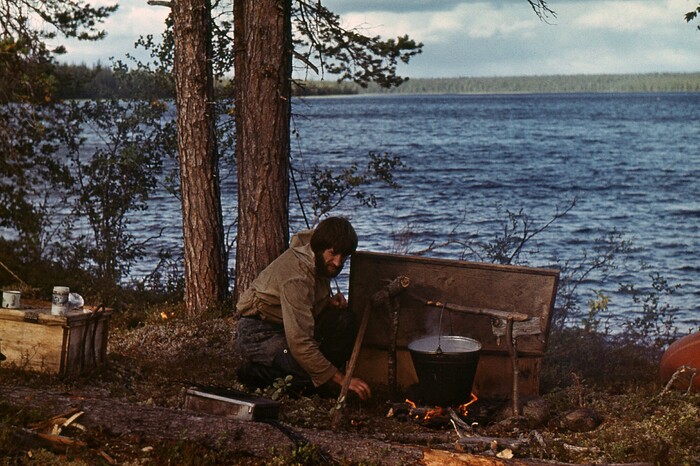

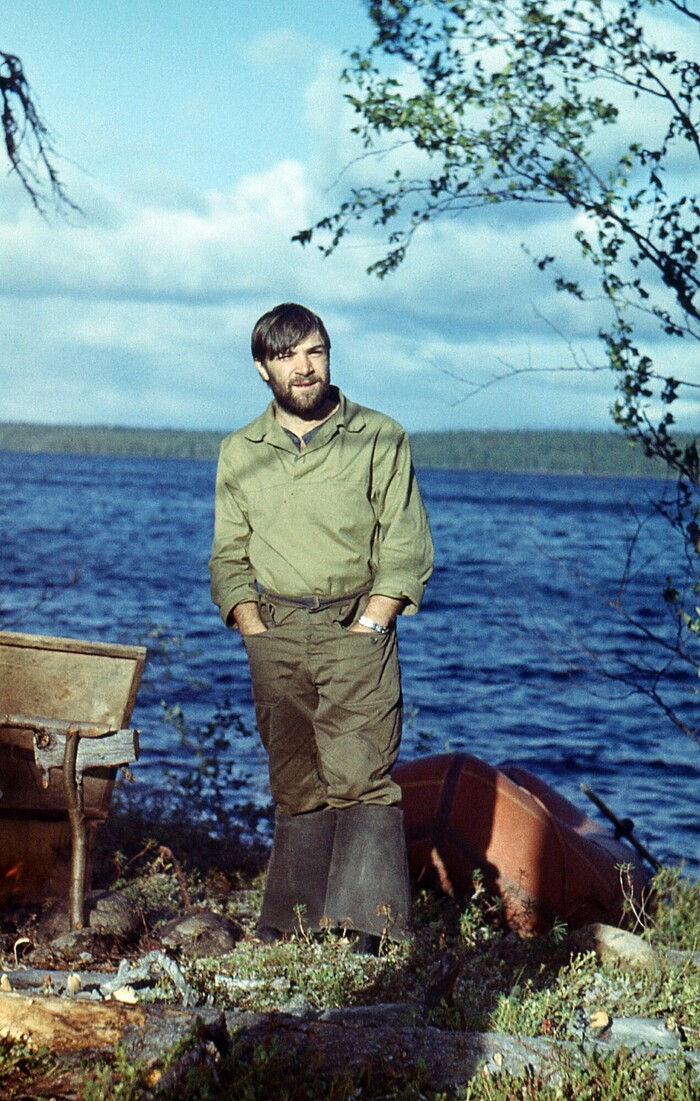

С той самой точки на болоте, где я так эпично умудрился заблудиться, наша бригада переехала на новую точку, которая оказалась гораздо более интересной чем предыдущая. Ну ещё бы! Ведь мы встали на самом берегу огромного Куприянова озера, в шикарном сосновом бору.

Рядом с нами расположилась бригада Марса, поскольку решено было провести контрольные наблюдения, сверку работы станций и разнообразные регламентные работы. Их, конечно, можно и на болоте делать, но гораздо интереснее всё же проводить нудные работы на берегу озера, полного рыбы, с берегами, усыпанными грибами и ягодами.

Проторчали мы на озере почти неделю, ловя неожиданно шикарные деньки, которыми нас порадовало уходящее лето. Каждый день я с утра вместо физзарядки уходил в ближайший лесок за ягодами, так что к обеду на нашем столе всегда красовалась литровая кружка протёртых с сахаром лесных ягод: брусники, малины, голубики и шикши – благо ягод вокруг лагеря было просто немерено.

Днём мы пытались купаться в озере, но вода в нём была ужасно холодная, а особых моржей среди нас как-то не обнаружилось.

И всё бы ничего, но любые, даже самые длительные работы когда-нибудь да заканчиваются. Подошла к концу и наша с Марсом контрольно-сверочная эпопея. Нужно было двигать вперёд. И вот тут-то и получилась закавыка: следующая точка на профиле находилась на берегу небольшого Першина озера, а следующая за ней – на болоте. Так что тот, кто первый сорвётся с этой точки, встанет на озере, а тот, кто не успеет… Тому не так сильно повезёт. А меньше спать нужно! Так что обе бригады потихоньку готовились к рывку на хорошую точку.

Часов в шесть утра нашу бригаду разбудил начальник и шёпотом сказал: «Тихонечко грузим вездеход, пока соседи не проснулись!» Стараясь не шуметь, мы начали грузить вездеход, аккуратно и о-о-очень тихо вытаскивая станцию и барахло из палатки. После чего скинули палатку, забрались на ГТС-ку и под негодующие вопли конкурентов рванули к желанной цели. Ну, как рванули: 7км/ч - не очень-то высокая скорость, но всяко быстрее, чем пешком. Видя, как хорошая точка ускользает у них прямо из-под носа, орлы Марса собрались на удивление лихо и пустились за нами в погоню.

Гонка двух беременных барахлом вездеходов - это эпическое зрелище, по красоте не уступающее марафонскому забегу черепах или гонкам муравьёв на улитках. Наш ГТС медленно прёт по берегу озера, а в полукилометре от него тащится вездеход конкурентной бригады. Кажется, он догнал нас на целых 50 метров! Женька, газуй! А-а-а-а, конкуренты применили нечестный приём! Они решили срезать и переплыть озеро напрямик! Такой подлости мы не от них не ожидали. Остановившись, мы с грустью наблюдали, как их вездеход медленно поплыл по озеру. Но, видимо, что-то пошло не так: неожиданно они развернулись и двинулись в обратную сторону.

– Э, испугались, слабаки! - радостно решили мы, и поехали дальше. Теперь-то они нас точно не догонят. Время от времени мы с Саней Черниковым, сидевшие на вездеходе сверху, оглядывались назад, чтобы посмотреть, что там происходит у наших конкурентов. Но их вездеход так и не увидели. Зато неожиданно увидели бегущего за нами человека. Время от времени он останавливался и махал руками. И ещё он был один. Совсем один. Без вездехода. Блин... Мы забарабанили по крыше вездехода – лучший сигнал к остановке. Бегуном оказался Гриша - рабочий из второй бригады.

– Утоп вездеход, вытаскивать надо, - сообщил он, отдышавшись, - Вы обратно поезжайте, а я к топографам пробегу, у них ещё вездеход попрошу. И Гриша побежал дальше к лагерю топографов, обосновавшихся на южном конце озера. А мы отправились обратно. Пока мы ползли по берегу, мимо нас по озеру пролетел вездеход топографов. «Вот блин, - подумал я, - Пока мы доползём, спасать уже некого будет, опоздаем».

Как же я ошибался! Когда мы подъехали, то застали прекрасную картину: «утопленники» в трусах и телогрейках на голое тело прыгали вокруг здоровенного костра, пытаясь согреться.

– А где вездеход? - подбежал я к Марсу.

– Вон видишь, пузыри идут? Вот там и вездеход, - Марс ткнул пальцем в сторону озера.

Вездеход утонул полностью, не дотянув до берега метров двадцать. И утонул он по очень дурацкой причине: дня за два перед выездом Яша Дитятев, водитель вездехода, чистил и мыл лодку (так называется кузов ГТС-ки), а потом слил воду через специальные отверстия в днище. Всё бы хорошо, но затем он забыл их закрутить обратно! И когда они рванули напрямик по озеру, то вездеход очень быстро начал набирать воду. Испугавшись, Яшка начал поворачивать вездеход, но во время разворота тот зачерпнул воды бортом и моментально отправился на дно. Парней спасло только то, что в кабине были открыты верхние люки, через которые они и выбрались наружу.

Чтобы вытащить эту махину, нужно было для начала нырнуть в озеро и зацепить трос за фаркоп – специальный крюк с замком на морде вездехода. А для того чтобы нырять, нужен был доброволец: вода-то в озере была градусов семь, если не меньше, несмотря на солнечную погоду.

Первым попытал счастья сам Яша, но сил ему хватило только на то, чтобы вытащить из вездехода трос и закинуть его на кабину. И теперь он исполнял танец маленького лебедёнка, прыгая в телогрейке вокруг костра.

Следующим решил попытать счастья я – ну не мог же я пропустить мимо такое приключение! Да и прожив всю жизнь на берегу не самой тёплой реки Камы, считал, что сумею справиться с этой задачей.

К месту крушения меня подвёз на лодке Вовка Смирнов, наш прошлогодний вездеходчик, нынче работавший в бригаде топографов.

– Ты, когда на кабину встанешь, постой, привыкни, сразу не ныряй. Так легче будет. – давал он мне советы, пока я раздевался в лодке.

И вот наша лодка остановилась над вездеходом. В чистой воде его было прекрасно видно – казалось что глубины тут всего ничего, каких-нибудь полметра, не больше. Лежащий на дне, выглядел очень красиво и даже таинственно: как будто затонувший в давние времена крейсер. Набрав побольше воздуха, я нырнул. Ох, ё-ё-ё-ё! Такое чувство, что я очутился в котле с кипятком! Воздух с шумом вылетел из моих лёгких, которые сжались до какого-то микроскопического размера. Я схватил лежащий на куче груза трос и пулей вылетел на поверхность.

– Ну и как водичка? - ехидно поинтересовался Вовка. Я бы ему обязательно ответил, вот только воздуха в лёгких практически не осталось, то я только разевал пасть, пытаясь сделать хоть какой-то вздох. Мне было холодно. ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ХОЛОДНО! Наконец, мне удалось чуть-чуть отдышатся, стоя на кабине затонувшего «броненосца». Между прочим, глубина оказалась весьма порядочная – стоял я на кабине в полный рост, да ещё и на цыпочках и при этом моя голова практически полностью была под водой. Так что дышать мне приходилось, вытягиваясь как можно сильнее. Наконец я отдышался и нырнул снова, теперь уже с тросом в руках. Мордой вездеход очень неудачно воткнулся в резко поднимавшееся в этом месте дно озера, поэтому во второй раз я с только и успел, что нащупать фаркоп и открыть его, после чего снова вынырнул, чтобы отдышаться. И только на третий раз мне удалось зацепить трос за фаркоп, после чего я передал второй конец троса Вовке и сам вскарабкался в лодку.

Боже, как меня трясло! Ни до, ни после меня так больше не трясло, как в этот день. Каждая клеточка в моём теле отплясывала свой собственный танец, руки и ноги ходили ходуном, а зубы исполняли чечётку. На берегу на меня тут же надели телогрейку и отправили греться к костру, а мужики отправились вытягивать вездеход зацепленным мной тросом из озера. Вытаскивали его двумя вездеходами – сил одного явно бы не хватило для такой задачи.

Спасение вездехода длилось часа три: рвались тросы, разгибались крюки на чокерах, слетали гусеницы... Но вот, наконец, наш «утопленник» застыл на берегу, весь облепленный водорослями, тиной и макаронами из расплывшегося в воде крафтового мешка. Особенно красиво смотрелась полная воды кабина вездехода в которой, как в аквариуме, плавали документы Марса, его топографические карты и даже маленькая рыбёшка, заглянувшая в вездеход из любопытства.

А потом вездеходчики слили воду из двигателя и попытались его запустить. Завёлся движок неожиданно легко, окатив Марса струёй воды из выхлопной трубы. Прочихавшись, дизель начал работать весьма ровно, так что мы разошлись по машинам и в темпе похоронной процессии отправились к лагерю топографов – утопший вездеход, набравший воды, тащился за нами еле-еле. Там мы оставили потерпевших, а сами отправились на новую точку – теперь нам не были страшны никакие конкуренты: Игорь застрял на Мегре из-за проблем со станцией, а Марсу нужно было сушить станцию и вещи, прежде чем его бригаде можно будет двигаться куда-нибудь дальше. Да и с продуктами у него стало очень плохо – если консервам любое затопление нипочём, то ни круп, ни сахара у него не осталось. Всё было испорчено напрочь.

Во время вечернего сеанса связи мы связались с пострадавшими.

– Привет, Марс, как у вас дела? - спросил Яков Карлович по рации.

– Сгорели, - ответил Марс.

– В смысле, сгорели? Вы же только что утопли? - обалдело спросил начальник.

– Ну вот, палатку да барахло сушили, да перестарались...

Аплодисменты, занавес.

***

А случилось вот что. Мужики поставили палатку, установили в неё солярную печку под названием «Апсны» и раскочегарили её по полной программе. В палатку затащили сушиться спальники, одежду и станцию ЦЭС-2, а сами отправились в палатку к топографам, благо сейчас она стояла пустая: все рабочие выехали на отгулы и в лагере оставался только Вовка Смирнов посторожить да порыбачить – очень уж он это дело уважал.

Работяги сидели в палатке у Вовки, а Марс сушил рабочие бумаги, сидя на стульчике возле печки в своей палатке. Как так случилось, что печка упала, он не объяснял, но разлившаяся из неё соляра моментально подожгла просушенную к тому времени палатку. Марс выскочил из неё и заорал: «Пожар!» Но выскочившие работяги потушить её уже не успели – хорошо высушенная палатка сгорает за какие-то секунды. Заодно обгорели сушившиеся в палатке спальники и одежда. Особенно не повезло Грише – в пожаре у него сгорел и паспорт, и военный билет. Он потом ещё полгода восстанавливал свои документы, бегая по всем инстанциям. Обгорела и станция – теперь ей требовался довольно сильный ремонт, который в поле было явно не провести. Повезло ещё, что остались целыми все рабочие материалы: запакованные в герметичные мешки, магнитофонные катушки с записями вариаций магнитотеллурического поля лежали в палатке у Вовки Смирнова. Иначе два месяца работы прошли бы насмарку. Но и без этого ущерб был катастрофический – бригаде требовалось выехать с поля, чтобы отремонтировать станцию, восполнить запасы продуктов и получить новую одежду, спальники, раскладушки и палатку.

P.S. Каюсь, года три назад я эту историю уже выкладывал, но не выложить её сейчас никак нельзя - без неё будет неясно, что же дальше происходило. В своё оправдание могу сказать, что текст я довольно сильно изменил, добавил детали и подробности, о которых раньше не писал.

Ну и как всегда по традиции: пишите комментарии, ругайте, критикуйте, спрашивайте - всем отвечу, всех выслушаю. Я всегда очень рад вашим комментариям.