Прекраснейшая для бога Ра, или смертельно быть первой

Именно тогда появилась первая женщина-фараон - царица Себекнеферу (Нефрусебек), полновластная и единоличная правительница Верхнего и Нижнего Египта, которой в своем правлении уже не приходилось оглядываться ни на отца, ни на мужа, ни на сына. Впервые в мире ее короновали как фараона, и она получила полную пятичленную титулатуру, полагавшуюся до того только мужчинам-фараонам.

Египтологи расшифровали значения ее имен. Нефрусебек означает Прекраснейшая для Себека (бог-крокодил Нила - один из старейших богов). Собекнеферу (Себернефрура) - Себек, прекраснейший для бога Ра. Оба имени совмещают старых (Себек) и новых (Ра) богов. То есть царица хотела получить благословение и старых и новых небесных властителей. Встречаются и ее краткие имена - Себеккара или Касебекра. Полный земной титул царицы звучал: «Добрая дочь, хозяйка Обеих земель Верхнего и Нижнего Египта двух богинь (Нехбет и Уаджит)».

Однако, несмотря на пышные титулы, правление Себекнеферу оказалось кратким, всего 3-4 года - по разным подсчетам, где-то в промежутке от 1799 до 1785 года до н. э. Найденный папирус, названный Туринским, свидетельствует, что Себекнеферу правила в конце Двенадцатой династии Среднего царства и обладала единоличной властью фараона 3 года 10 месяцев и 24 дня (стоит учитывать, что месяцы древних египтян не совпадали с современным летоисчислением). Правда, раньше считалось, что Себекнеферу не была первой «фараоншей», до нее царица Нитокрис из Шестой династии имела свою печать власти. Но последние исследования, проведенные египтологом Кэт Райхолд, доказали, что загадочной царицы с греческим именем не существовало, ее придумали сами древние греки. Так что сегодня никто не оспаривает первенство Себекнеферу как легитимной единовластной правительницы.

Из глубины тысячелетий история видится так. Недюжинно умная, властная девушка была дочерью фараона Аменемхета III. Греки называли его впоследствии Лахаресом. Во времена правления этого фараона в Египте процветали строительство (возведение храмов и дворцов, даже был построен священный Храм-лабиринт), осуществлялись ирригационные работы (прокладка каналов, осушение болот). Словом, это было время могущества и апогея власти. Не мудрено, что дочь царя, стоявшая над всеми от рождения, решила получить власть в свои руки. Но, увы, наследником ее легендарного отца-владыки стала не она, женщина, а его сын Аменемхет IV. Правда, по древним обычаям, ратующим за то, чтобы власть фараонов не распылялась, Аменемхет взял свою сестру Себекнеферу в жены. Однако прожил муж-брат недолго. Сыновей у него не было. И отважная Себекнеферу решила сама взойти на престол, поскольку была не просто женой-сестрой, но и дочерью фараона, воплощающего бога Ра. То есть мудрая Себекнеферу посчитала себя законной дочерью бога и отважилась править сама.

Но ведь она была женщиной - и ее самостоятельное правление становилось невероятным фактом в истории Древнего Египта. Фараоны до нее всегда были мужчинами, ибо олицетворяли небесного бога, воплощенного в земную оболочку. Но как богу воплотиться в женщину?!

Да появление на троне женщины нарушило бы весь порядок миропонимания древних египтян! Но Себекнеферу оказалась достойной дочерью своего великого отца - она нашла выход. Какой? Об этом можно судить по ее статуям, найденным в священном Храме-лабиринте, некогда построенном ее отцом. Правда, главная статуя из розовато-желтого кварца (сейчас находится в Лувре) лишена головы, но и по торсу можно кое-что понять. Поверх типично женской одежды того времени (сейчас мы можем назвать ее сарафаном) на Себекнеферу надета мужская юбка, которую носили фараоны. Впереди она завязана мужским узлом и опоясана мужским же поясом. Однако мужчины носили пояс на бедрах, а Себекнеферу по-женски опоясалась по талии. Словом, исходя из этих изображений, можно понять, что придумала мудрая царица - она стала носить мужскую одежду, представая перед народом в привычном образе фараона-мужчины.

Впрочем, и от женской одежды она не отказалась. Как не смогла избежать и постоянной путаницы в написании своих титулов. Хотя именовалась она по пятичленной титулатуре, которую могли позволить себе только фараоны - сыны Ра, но писцы постоянно путались, указывая титулы и наименования фараона-царицы. Так что надписи: «Нефрусебек, любимая городом Шедит… владычица Обеих земель… дочь Ра» соседствовали с иными: «царь Верхнего и Нижнего Египта… владыка страны… сын возлюбленный Ра».

Конечно, и с этой путаницей со временем смирились бы, привели к единообразию. Но вот незадача!. Египтологи считают, что в конце третьего года правления Себекнеферу начались природные катаклизмы: наводнение на Ниле, когда река поднялась примерно на 3 метра, смывая плодородные слои почвы; бури и ураганы, ломающие хижины и строения. Это привело к голодному восстанию народа. Что случилось дальше с первой в человеческой цивилизации легитимной царицей, легко предположить. Скорее всего, именно ее обвинили в гневе богов, ведь издревле известно - женщина не имеет права ни на какую власть в этом мире. Ее дело - повиноваться и угождать мужчине. И потому вместе с «гневом богов» на бедную голову Себекнеферу обрушился гнев ее сородичей. Мы не знаем, умерла ли она своей смертью или ее убили. Известно одно: на фараоне-царице династия ее рода закончилась. Еще египтологи считают, что первую в мире царицу коварно предал ее же собственный военачальник, рвавшийся к власти. Именно он под именем фараона Угафа и взошел на египетский трон, начав новую, Тринадцатую династию.

Гробница Себекнеферу не найдена до сих пор. Трудно быть первой. Иногда и смертельно опасно. Но ведь кто-то должен сделать первый шаг. И если бы не бесстрашная Себекнеферу, может, и сейчас женщин не было бы у власти - ни местно-муниципальной, ни думско-законодательной, ни тем более президентской.

Елена Анатольевна Коровина, «Великие женщины мировой истории. 100 сюжетов о трагедиях и триумфах прекрасной половины человечества», 2011г.

Я думаю, хватит на сегодня!

Одна из оригинальных исторических загадок: чьи мощи покоятся в гробнице в алтаре Собора святого Марка в Венеции?

Украденные венецианцами в IX веке из Александрии мощи, по главной версии, принадлежат Святому Марку, однако есть упрямая легенда, что вместо мощей евангелиста похитители увезли на родину мощи Александра Македонского

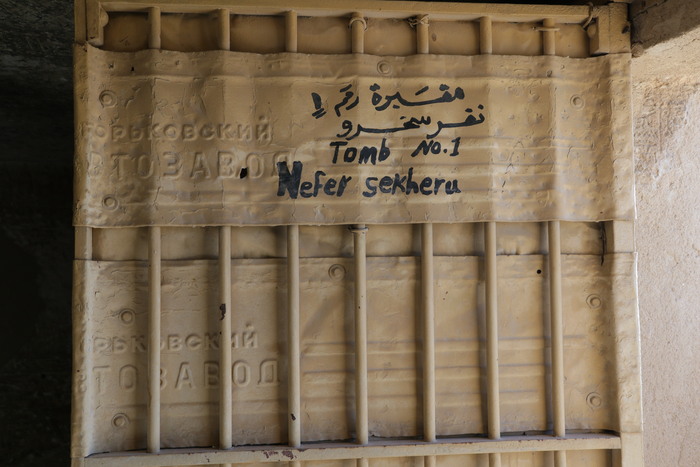

Спасённая от затопления гробница нубийского чиновника

Аниба — это название нубийского поселения, где в древние времена, в самом плодородном районе Нижней Нубии, располагался город, который назывался Миам, основанный во времена правления Сенусерта I. В начале Нового царства Миам был защищён крепостной стеной с размерами 200 на 400 метров и окружён пригородами. В центре стоял храм, посвящённый Хору Миамскому. Исследования некоторых металлических артефактов Аниба выявили, что они изготовлены из мышьяковой меди и оловянной бронзы, привезённых с Кипра. Вокруг города находились обширные кладбища. Самые ранние останки в Анибе датируются концом четвертого тысячелетия до нашей эры. Одни гробницы принадлежали местным нубийцам, в то время как другие, выполненные в египетском стиле, были построены для египтян.

Гробница Пеннута, важного чиновника времен XX династии, была внесена в список памятников, надлежащих переносу в рамках Международной кампании по спасению монументов Нубии. Часовня представляет собой прямоугольное помещение с нишей, в которой находились три статуи. Погребальная шахта спускалась на несколько метров вниз. Гробница была разорена еще в древности.

Известно, что после обнаружения исследователями, часовня потеряла больше половины своих росписей. Среди них, сцена с Судом Осириса, на котором присутствует чудовище Аммит. Обитающее в загробном мире и несуществующее в реальности животное состоит из трех самых свирепых хищников. Про эту милашку у меня был отдельный большой информативный фильм.

Вот как в начале XIX века описывает гробницу Пеннута швейцарский востоковед и один из первых исследователей Нубии Иоганн Людвиг Буркхардт: «На расстоянии двух миль от реки находится изолированный холм, сложенный из песчаника, в котором находится небольшая погребальная камера, семь шагов в длину, три в ширину и высотой пять с половиной футов, с могильной выемкой в центре, к ней примыкает камера меньшего размера, внизу которой между двумя сиденьями находится бюст, предназначенный, вероятно, для мумий. Краски картин сохранились так же хорошо, как и в гробницах царей в Фивах, но все таки им уступают».

А вот что пишет Фелиск Тейнар — французский инженер-строитель, но более прославившийся как фотограф египетских древностей, чьи снимки представляют собой обширную фотографическую коллекцию долины Нила от Каира до второго нильского порога: «фигуры грубы, но очень приятны; они выделяются на белом фоне, так как плоть окрашена в коричневый цвет, а в орнаментах и цветах много зеленой краски: изображения очень гармоничны по своей сути».

Но что мы знаем о владельце погребения? Она принадлежала человеку по имени Пеннут, который жил в период правления Рамсеса VI служил главным жрецом храма Хора в Миаме. Он также носил титул «Глава каменоломен Нижней Нубии» и отвечал за управление жреческим имуществом. Его супруга Таха исполняла обязанности храмовой певицы.

В гробнице также упоминается её отец, носящий титул «жрец, рисующий контуры». У четы было трое сыновей, занимавших высокие должности: двое были писцами, а третий — жрецом. Хотя техника исполнения в этом погребении проще по сравнению с другими египетскими усыпальницами, изображения семьи чиновника и египетских богов отличаются особым изяществом.

Гробница, за исключением погребальной шахты, была вырезана из скального массива и реконструирована в 1964 на новом месте, в 40 км ниже по течению, рядом с другими перенесенными памятниками — храмами Амада и Дерр. Сейчас Аниба полностью затоплена водами озера Насер.

Мёд как средство для бальзамирования

Мёд у древних египтян использовался не только как пища, но и как средство для бальзамирования. Благодаря своим антибактериальным свойствам, мед может сохраняться практически бесконечно. В гробницах фараонов археологи находили горшочки с медом, которым более 3000 лет, и он все еще был пригоден для употребления.

Все изображения не отражают действительность; они представлены такими, какими я их сохранил в своей памяти.