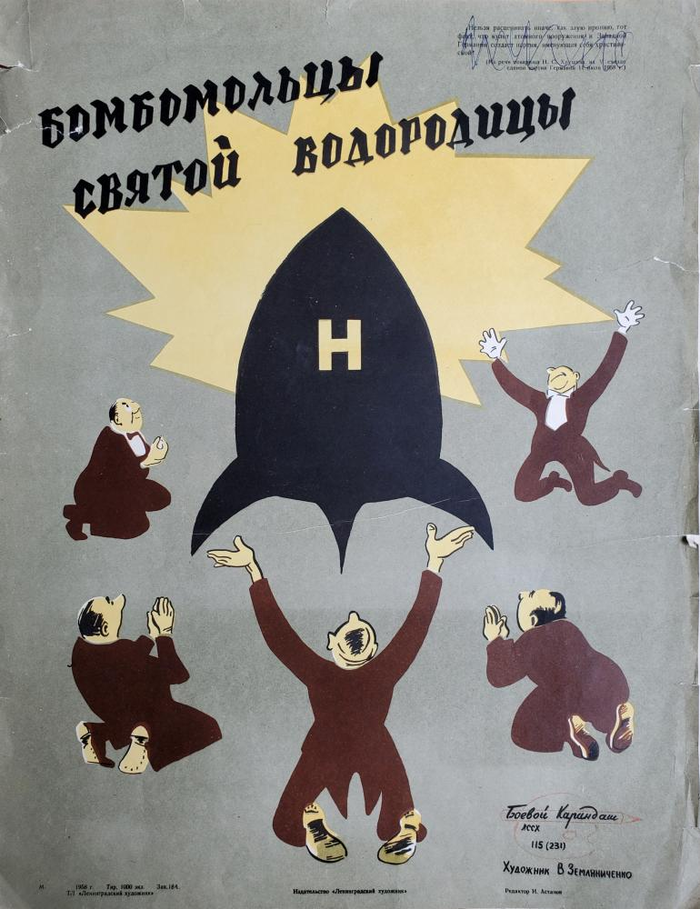

«Кузькина-Мать» или Царь-Бомба

30 октября 1961 года произошло событие, изменившее ход истории. Сейсмографы разных стран зафиксировали необычайной силы колебания. Вскоре мир понял: Советский Союз показал ту самую «кузькину мать», которой так любил пугать Никита Хрущев. СССР взорвал мощнейшую в истории человечества водородную бомбу.

Рассекреченный «Росатомом» документальный фильм об испытаниях в СССР 50-мегатонной термоядерной бомбы АН602.

Жанр: документальный, военный

Страна: Россия

Режиссёр: Игорь Чернов

Музыка: Максим Кравченко

Длительность: 40 мин

Термоядерная авиационная бомба АН602 создана в период с 1956 по 1961 годы физиками-ядерщиками под руководством академика Игоря Курчатова. Испытание «Царь-бомбы» прошло 30 октября 1961 года на полигоне «Сухой Нос» на острове Новая Земля. Мощность взрыва в тротиловом эквиваленте составила 58,6 мегатонны.

Бомба АН602 признана самым мощным взрывным устройством за всю историю человечества.

Разработка советских физиков-ядерщиков внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Свет удильщика

Я уверен - Она танцует только для меня.

Я прихожу сюда каждый божий день, в чистилище, в преисподнюю, в сам Ад, ради одной Неё. Я прихожу к Ней каждую ночь, как на заре прихожу в церковь с четырнадцати лет. Пушистые длинные ресницы, словно своими паучьими лапками затянули меня в две чистые небесные бездны, в которые ведут все дороги, по какой бы я не уходил утром. Иду за этими драгоценными камнями в огранке молочных век, как следую за священником между скамьями. Сажусь перед Ней, как в исповедальню, закрывая за собою дверь, чтобы остаться наедине, но в этот раз не с Богом. Складывая руки в немой просьбе, я молюсь Богу о прощении, следя, как Её тело провожает лёгкая ткань.

Бесстыдница. Маленькая грешница в простом платье до пола, что так похоже на платье моей матери. Где же Она потеряла маленький крестик, что должен висеть на этой тонкой шейке? Она пытается убедить вас, что девушка здесь отнюдь не для того, чтобы услаждать и отдаваться. Но из коварного разреза платья постепенно от пальчиков миниатюрной стопы желанно, медленно, до нежной выпуклости бёдер, останавливаясь перед самой сладкой частью, появляется белая ножка. Белоснежная, как хостия в миске, что мне доверенно держать во время таинства. Я думаю лишь о том, что хостия для моей души и для души истинно верующей прихожанки одна и та же. Опуская кусочек в рот, я ощущаю, что смысл причастия потерян , ведь сейчас моя душа стремится в мирскую клоаку на встречу к юной прелестнице, о существовании которой время будто вовсе забыло. Сколько бы я не ходил сюда, Она все так же прекрасна от ночи к ночи и от первого до последнего луча равнодушно греющего солнца.

Кукла. Чистый фарфор, я клянусь вам. Этот бархат кожи создан человеком, но не от мысли, что человек способен создать нечто столь идеальное, а от того, что только человек с такой дотошностью к незначительным деталям может сотворить неповторимое воплощение Греха. Куда Богу до такой подлости; Он привык бить напролом, играя на самых простых слабостях, проверяя покорность и веру. Но не человек. Человек - создатель, но и ребёнок, а плод его рук, его детище, прекрасен лишь от невероятности самого своего существования. Ho Творение рук человеческих, неприкаянное и невоспитанное, созданное без цели, существует лишь для простого доказательства человеческих возможностей. Оно выжидает, пока кто-нибудь не применит его против самого человека... Подобно водородной бомбе. И подобно фарфоровой коже этой Куколки. Подобно Её мягким рукам. Подобно Её запаху. Подобно играющим на свету ключицам и сложным переливам на рыжих волосах.

Сколько ударов плетей мне будет стоить та секунда, что я смотрю на Тебя сейчас? Удвойте. Нет. Утройте. Ибо я не могу оторваться.

Как потерять термоядерную бомбу у Восточного побережья, или Столкновение над островом Тайби

Автор: Дмитрий Жаров.

Да, это очередная история из категории «Ну тупыыые!». Сегодня мы поговорим о том, как 63 года назад, 5 февраля 1958 года, один американский бомбардировщик уронил в море водородную бомбу мощностью 4 мегатонны, как руководство ВВС от такой новости отложило ещё 4 мегатонны кирпичей и как эту бомбу в итоге искали (спойлер: не нашли). В общем, прохладная история про Холодную войну, устраивайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном.

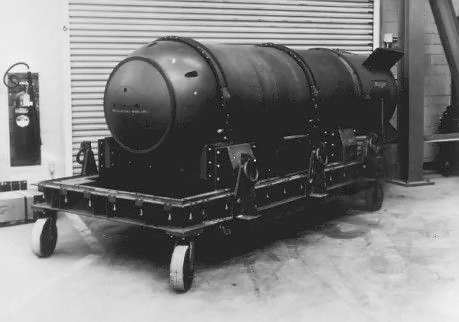

Водородная бомба Mark 15

Итак, 1958 год. Из-за Холодной войны в мире становится всё горячее. Американская дальняя авиация готовится к доставке демократии в дом каждого коммуниста, и самолёты регулярно совершают тренировочные вылеты. Для имитации условий боевого вылета в бомбовый отсек кладут настоящие ядрён батоны, только без детонатора (правильнее говорить – «без инициатора ядерной реакции»). В чём проблема использовать массогабаритные макеты, мне не очень понятно. Впрочем, бомба без детонатора – это и есть макет. С кучей жутко радиоактивного урана/плутония и взрывчаткой, чтобы эту гадость в случае ЧП раскидать подальше (парни с авиабазы Туле одобряют).

Теперь перейдём к конкретике. Ночью с 4 на 5 февраля бомбардировщик В-47 с Говардом Ричардсоном за штурвалом совершал учебный полёт над юго-востоком США. Как несложно догадаться, маршрут был секретным, причём, судя по всему, настолько секретным, что о нём не знали даже пилоты других самолётов в этом районе. В бомбовом отсеке находилась водородная бомба Mark 15 в учебной конфигурации Mod 0. В это же время неподалёку пролетал F-86. На часах 2:00 ночи, поэтому оба самолёта летят по приборам. Как уже было сказано, пилот истребителя не знал о присутствии рядом В-47. Радар его самолёта, видимо, также не имел необходимого уровня допуска, поэтому не обнаружил секретно летящий бомбардировщик. На высоте 11600 метров они нашли друг друга.

F-86 потерял крыло и сразу же начал падать, его пилот успешно катапультировался. В свою очередь В-47 почти лишился двигателя и стал менять курс на перпендикулярный. Несмотря на это, Ричардсон сказал экипажу пока не покидать самолёт и попытался его стабилизировать. На 2200 метрах пилоту это удалось, но В-47 мог не дотянуть до аэродрома с полной загрузкой. Тогда Ричардсон со вторым пилотом решили не рисковать и сбросить бомбу в океан. В итоге бомбардировщик успешно приземлился на авиабазе Хантер в Джорджии, а ВВС предстояла долгая и увлекательная рыбалка.

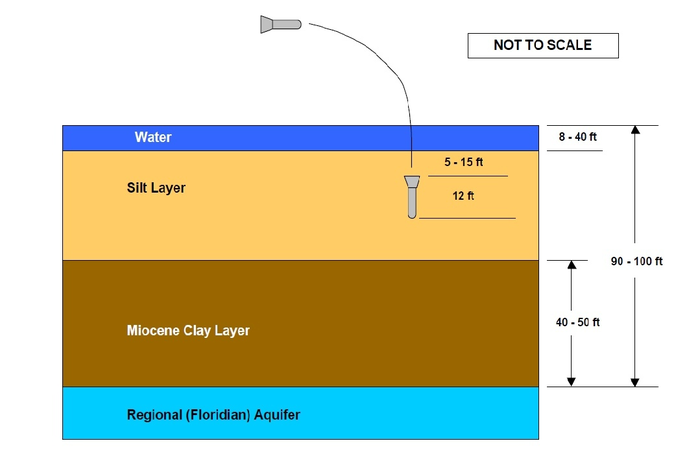

Поисковые работы начались 6 февраля. Флот совместно с ВВС провели расчёты и выяснили, что, во-первых, бомба зарылась в землю на глубину 1.5-4.5 метров, а во-вторых, сделала она это где-то на площади 20 квадратных миль. Говорите, «как искать иголку в стоге сена»? Ну почти. Вот только иголка железная, и её можно найти магнитом, а с бомбой такой фокус не прокатит. Точно так же не получится искать сонаром, потому что он глубже поверхности дна не видит. Остаётся единственный способ – искать донным профилографом, и тут начинаются нюансы.

Работа профилографа влетала в нехилую копеечку: при идеальных погодных условиях на поиск бомбы ушло бы почти 2.5 миллиона долларов. И это без учёта расходов на мобилизацию специалистов, доставку оборудования и прочая, прочая. Короче, дорого. Поэтому умные дяди почесали затылки и решили, что раз бомба после падения по расчётам осталась целой, ядерный взрыв без детонатора невозможен, а при подъёме её можно случайно повредить и загадить море, то пусть она лежит себе спокойно в земле. После двухмесячных неудачных поисков бомбу официально признали утерянной.

Место падения никогда не огораживали, в 1996 над ним даже проходила регата, а сегодня там постоянно тусуются рыбаки. Всё бы ничего, но в 1994 рассекретили письмо помощника министра обороны в Конгресс, где тот утверждал, что бомба-таки была в боевой комплектации и в случае чего… ВВС официально ответили: «Не должно», и опубликовали доклад с описанием бомбы. Если кратко, переоборудовать учебные Mod 0 в боевые Mod 2 начали только через месяц после инцидента, в марте 1958 года, так что потеряшка точно была учебной.

Сейчас про лежащую на дне залива бомбу иногда вспоминают местные жители. Спецолимпиада по вопросу, боевая бомба или нет, продолжается. А пилоту В-47, Говарду Ричардсону, вскоре после инцидента дали крест «За лётные боевые заслуги». В той ситуации он принял самое правильное решение из возможных.

Автор: Дмитрий Жаров (@dimazha).

Оригинал: https://vk.com/wall-162479647_276485

Как один солдат водородную бомбу изобрел

Летом 1950 года в ЦК ВКП(б) поступило письмо от сержанта, проходившего службу на Сахалине. Автор писал, что знает, как сделать водородную бомбу. Ну, и термоядерный реактор тоже, чтоб дважды не вставать.

Олег Александрович Лаврентьев, герой нашего рассказа, родился в 1926 году в Пскове. До войны парень успел окончить семь классов. Видимо, где-то под конец этого процесса в его руки попала книжка, рассказывающая о физике атомного ядра и последних открытиях в этой области.

30-е годы XX века были временем открытия новых горизонтов. В 1930 году было предсказано существование нейтрино, в 1932 году открыт нейтрон. В последующие годы были построены первые ускорители элементарных частиц. Возник вопрос о возможности существования трансурановых элементов. В 1938 году Отто Ган впервые получил барий, облучая уран нейтронами, а Лиза Мейтнер смогла объяснить, что произошло. Через несколько месяцев она же предсказала цепную реакцию. До постановки вопроса об атомной бомбе оставался один шаг.

Нет ничего удивительного в том, что хорошее описание этих открытий запало в душу подростка. Несколько нетипичнее то, что этот заряд сохранился в ней во всех последующих передрягах. А потом была война. Олег Лаврентьев успел поучаствовать в ее завершающей стадии, в Прибалтике. Затем перипетии службы забросили его на Сахалин. В части была относительно неплохая библиотека, а на свое денежное довольствие Лаврентьев, тогда уже сержант, выписал журнал «Успехи физических наук», чем, видимо, произвел немалое впечатление на сослуживцев. Командование поддержало энтузиазм своего подчиненного. В 1948 году он читал лекции по ядерной физике офицерам части, а в следующем году получил аттестат зрелости, пройдя за год трехлетний курс в местной вечерней школе рабочей молодежи. Неизвестно, чему и как там на самом деле учили, но сомневаться в качестве образования младшего сержанта Лаврентьева не приходится — результат был нужен ему самому.

Как вспоминал он сам через много лет, мысль о возможности термоядерной реакции и ее использовании для получения энергии впервые посетила его в 1948 году, как раз при подготовке лекции для офицеров. В январе 1950 года Президент Трумэн, выступая перед Конгрессом, призвал к скорейшему созданию водородной бомбы. Это было ответом на первое советское ядерное испытание в августе предыдущего года. Ну а для младшего сержанта Лаврентьева это было толчком к немедленным действиям: ведь он-то знал, как ему на тот момент думалось, как сделать эту бомбу и опередить потенциального противника.

Первое письмо с описанием идеи, адресованное Сталину, осталось без ответа, и какие-либо его следы впоследствии найдены не были. Скорее всего, оно просто потерялось. Следующее письмо было отправлено надежнее: в ЦК ВКП(б) через Поронайский горком.

В этот раз реакция была заинтересованной. Из Москвы через Сахалинский обком пришла команда выделить настойчивому солдату охраняемую комнату и все необходимое для подробного описания предложений.

Спецработа

На этом месте уместно прервать рассказ о датах и событиях и обратиться к содержанию сделанных высшей советской инстанции предложений.

Как писал летом 1950 года сам автор, его работа состояла из четырех частей, а именно:

1. Основные идеи.

2. Опытная установка по преобразованию энергии литиево-водородных реакций в электрическую.

3. Опытная установка по преобразованию энергии урановых и трансурановых реакций в электрическую.

4. Литиево-водородная бомба (конструкция).

Далее О. Лаврентьев пишет, что подготовить части 2 и 3 в подробном виде не успел и вынужден ограничиться кратким конспектом, часть 1 тоже сыровата («написана весьма поверхностно»). По сути, в предложениях рассматриваются два устройства: бомба и реактор, при этом последняя, четвертая, часть — там, где предлагается бомба, — крайне лаконична, это всего несколько фраз, смысл которых сводится к тому, что все уже разобрано в первой части.

В таком виде, «на 12 листах», предложения Ларионова в Москве попали на рецензию к А.Д.Сахарову, тогда еще кандидату физматнаук, а главное, одному из тех людей, которые в СССР тех лет занимались вопросами термоядерной энергии, в основном подготовкой бомбы.

Сахаров выделил в предложении два основных момента: осуществление термоядерной реакции лития с водородом (их изотопов) и конструкция реактора. В написанном, вполне благожелательном, отзыве о первом пункте говорилось кратко — это не подходит.

Непростая бомба

Чтобы ввести читателя в контекст, необходимо сделать краткий экскурс в реальное положение дел. В современной (а, насколько можно судить по открытым источникам, базовые принципы конструкции с конца пятидесятых годов практически не изменились) водородной бомбе роль термоядерной «взрывчатки» выполняет гидрид лития – твердое белое вещество, бурно реагирующее с водой с образованием гидроксида лития и водорода. Последнее свойство дает возможность широко применять гидрид там, где нужно временно связать водород. Хорошим примером является воздухоплавание, но им список, конечно, не исчерпывается.

Гидрид, применяемый в водородных бомбах, отличается своим изотопным составом. Вместо «обычного» водорода в его составе участвует дейтерий, а вместо «обычного» лития — его более легкий изотоп с тремя нейтронами. Получившийся дейтерид лития, 6LiD, содержит почти все необходимое для большой иллюминации. Чтобы инициировать процесс, достаточно всего-навсего взорвать расположенный поблизости (например, вокруг или, наоборот, внутри) ядерный заряд. Образовавшиеся при взрыве нейтроны поглощаются литием-6, который в результате распадается с образованием гелия и трития. Повышение давления и температуры в результате ядерного взрыва приводит к тому, что вновь появившийся тритий и дейтерий, бывший на месте событий изначально, оказываются в условиях, необходимых для начала термоядерной реакции. Ну вот и все, готово.

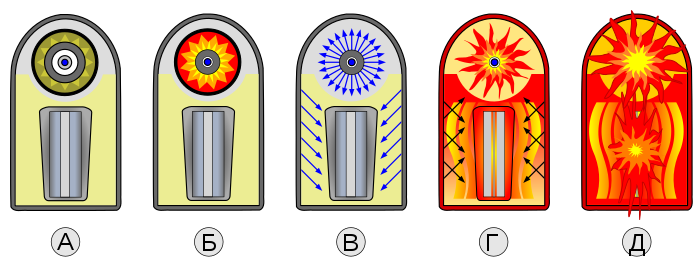

А Боеголовка перед взрывом; первая ступень вверху, вторая ступень внизу. Оба компонента термоядерной бомбы.

Б Взрывчатое вещество подрывает первую ступень, сжимая ядро плутония до сверхкритического состояния и инициируя цепную реакцию расщепления.

В В процессе расщепления в первой ступени происходит импульс рентгеновского излучения, который распространяется вдоль внутренней части оболочки, проникая через наполнитель из пенополистирола.

Г Вторая ступень сжимается вследствие абляции (испарения) под воздействием рентгеновского излучения, и плутониевый стержень внутри второй ступени переходит в сверхкритическое состояние, инициируя цепную реакцию, выделяя огромное количество тепла.

Д В сжатом и разогретом дейтериде лития-6 происходит реакция слияния, испускаемый нейтронный поток является инициатором реакции расщепления тампера. Огненный шар расширяется…

Этот путь не является единственным и уж тем более обязательным. Вместо дейтерида лития можно использовать готовый тритий в смеси с дейтерием. Проблема в том, что оба они — газы, которые сложно содержать и перевозить, не говоря уже о том, чтобы запихнуть в бомбу. Получающаяся конструкция вполне пригодна для взрыва на испытаниях, таковые производились. Проблема только в том, что ее невозможно доставить «адресату» — размеры сооружения исключают такую возможность напрочь. Дейтерид лития, будучи твердым веществом, позволяет элегантно обойти эту проблему.

Изложенное здесь совсем не сложно для нас, живущих сегодня. В 1950 году это было сверхсекретом, доступ к которому имел крайне ограниченный круг лиц. Разумеется, солдат, несущий службу на Сахалине, в этот круг не входил. При этом свойства гидрида лития сами по себе тайной не были, любой мало-мальски компетентный, например в вопросах воздухоплавания, человек о них знал. Неслучайно Виталий Гинзбург, автор идеи применения дейтерида лития в бомбе, на вопрос об авторстве обычно отвечал в том духе, что вообще-то это слишком тривиально.

Конструкция бомбы Лаврентьева в общих чертах повторяет описанную выше. Здесь мы тоже видим инициирующий ядерный заряд и взрывчатку из гидрида лития, причем ее изотопный состав тот же — это дейтерид легкого изотопа лития. Принципиальное отличие в том, что вместо реакции дейтерия с тритием автор предполагает реакцию лития с дейтерием и/или водородом. Умница Лаврентьев догадался, что твердое вещество удобнее в применении и предложил использовать именно 6Li, но лишь потому, что его реакция с водородом должна дать больше энергии. Чтобы выбрать для реакции другое горючее, требовались данные об эффективных сечениях термоядерных реакций, которых у солдата-срочника, конечно, не было.

Допустим, что Олегу Лаврентьеву еще раз повезло бы: он угадал нужную реакцию. Увы, даже это не сделало бы его автором открытия. Описанная выше конструкция бомбы разрабатывалась к тому времени уже более полутора лет. Разумеется, поскольку все работы были окружены сплошной секретностью, знать о них он не мог. Кроме того, конструкция бомбы — это не только схема размещения взрывчатки, это еще очень много расчетов и конструктивных тонкостей. Выполнить их автор предложения не мог.

Надо сказать, что полная неосведомленность о физических принципах будущей бомбы была характерна тогда и для людей куда более компетентных. Много лет спустя Лаврентьев вспоминал эпизод, бывший с ним чуть позднее, уже в студенческие времена. Проректор МГУ, читавший студентам физику, зачем-то взялся рассказать и о водородной бомбе, представлявшей собой, по его мнению, систему полива вражеской территории жидким водородом. А что? Заморозить врагов — милое дело. У слушавшего его студента Лаврентьева, который про бомбу знал немножко больше, невольно вырвалась нелицеприятная оценка услышанного, но ответить на язвительную реплику услышавшей ее соседки было нечем. Не рассказывать же ей все известные ему подробности.

Рассказанное, видимо, объясняет, почему о проекте «бомбы Лаврентьева» забыли практически сразу после его написания. Автор продемонстрировал недюжинные способности, но этим все и кончилось. Иная судьба оказалась у проекта термоядерного реактора.

Реактор

Конструкция будущего реактора в 1950 году виделась его автору довольно простой. В рабочую камеру помешается два концентрических (один в другом) электрода. Внутренний выполняется в виде сетки, ее геометрия просчитывается таким образом, чтобы, насколько это возможно, минимизировать контакт с плазмой. На электроды подается постоянное напряжение порядка 0,5–1 мегавольт, причем внутренний электрод (сетка) является отрицательным полюсом, а внешний — положительным. Сама реакция идет в середине установки и вылетающие наружу, через сетку, положительно заряженные ионы (преимущественно, продукты реакции), двигаясь дальше, преодолевают сопротивление электрического поля, которое в итоге разворачивает большую их часть обратно. Энергия, затраченная ими на преодоление поля, — это и есть наш выигрыш, который относительно несложно «снять» с установки.

В качестве основного процесса опять предлагается реакция лития с водородом, которая опять не подходит по тем же причинам, но примечательно не это. Олег Лаврентьев оказался первым человеком, придумавшим изолировать плазму при помощи какого-нибудь поля. Даже то, что в его предложении эта роль, вообще говоря, второстепенна — главная функция электрического поля в том, чтобы получить энергию вылетающих из зоны реакции частиц, — ничуть не меняет значения этого факта.

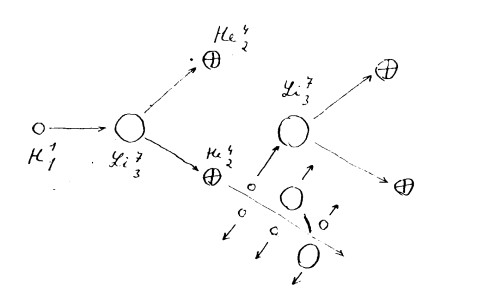

Схема термоядерной реакции. Рисунок О.А.Лаврентьева, 1950 г. / © УФН

Как впоследствии неоднократно заявлял Андрей Дмитриевич Сахаров, именно письмо сержанта с Сахалина впервые навело его на мысль использовать поле для удержания плазмы в термоядерном реакторе. Правда, Сахаров и его коллеги предпочли использовать другое поле — магнитное. Пока же он написал в рецензии, что предложенная конструкция скорее всего нереальна, ввиду невозможности сделать сетчатый электрод, который выдержал бы работу в таких условиях. А автора все равно надо поощрить за научную смелость.

Особый студент

Мы покинули автора предложений на Сахалине. Самое время вернуться к его судьбе.

Вскоре после отсылки предложений Олег Лаврентьев демобилизуется из армии, отправляется в Москву и становится студентом первого курса физфака МГУ. Имеющиеся источники говорят (с его слов), что сделал это он полностью самостоятельно, без протекции каких-либо инстанций.

«Инстанции», тем не менее, следили за его судьбой. В сентябре Лаврентьев встречается с И.Д.Сербиным, чиновником ЦК ВКП(б) и получателем его писем с Сахалина. По его поручению он описывает свое видение проблемы еще раз, обстоятельнее.

В самом начале следующего, 1951 года первокурсник Лаврентьев был вызван к министру измерительного приборостроения СССР Махневу, где познакомился с самим министром и своим рецензентом А.Д.Сахаровым. Надо заметить, что возглавляемое Махневым ведомство имело к измерительным приборам довольно отвлеченное отношение, его действительным назначением было обеспечение ядерной программы СССР. Сам Махнев был секретарем Специального комитета, председателем которого был всемогущий в ту пору Л.П.Берия. С ним наш студент познакомился через несколько дней. Сахаров снова присутствовал при встрече, но о его роли в ней практически ничего сказать нельзя.

По воспоминаниям О.А.Лаврентьева, он готовился рассказывать сановному начальнику о бомбе и реакторе, но Берию это как будто не интересовало. Разговор велся о самом госте, его достижениях, планах и родственниках. «Это были смотрины, — резюмировал Олег Александрович. — Ему хотелось, как я понял, посмотреть на меня и, возможно, на Сахарова, что мы за люди. По-видимому, мнение оказалось благоприятным».

Следствием «смотрин» стали необычные для советского первокурсника поблажки. Олегу Лаврентьеву была установлена персональная стипендия, выделена для жилья отдельная комната (правда, маленькая — 14 кв. м.), два персональных преподавателя по физике и математике. Он был освобожден от платы за обучение. Наконец, была организована доставка необходимой литературы.

Вскоре состоялось знакомство с техническими руководителями советской атомной программы Б.Л.Ванниковым, Н.И.Павловым и И.В.Курчатовым. Вчерашний сержант, за годы службы не видевший ни одного генерала даже издалека, теперь на равных беседовал сразу с двумя: Ванниковым и Павловым. Правда, вопросы задавал в основном Курчатов.

Очень похоже, что предложениям Лаврентьева после его знакомства с Берией послушно придавалось даже слишком большое значение. В Архиве Президента РФ лежит адресованное Берии и подписанное вышеупомянутыми тремя собеседниками предложение о создании «небольшой теоретической группы» для обсчета идей О. Лаврентьева. Была ли такая группа создана и если да, то с каким результатом, сейчас неизвестно.

Вход в Курчатовский инстутут. Современная фотография. / © Викимедиа

В мае наш герой получил пропуск в ЛИПАН — Лабораторию измерительных приборов Академии наук, ныне Институт им. Курчатова. Странное тогдашнее название тоже было данью всеобщей секретности. Олег был назначен практикантом в отдел электроаппаратуры с задачей ознакомиться с идущей уже работой над МТР (магнитным термоядерным реактором). Как и в университете, к особому гостю был прикреплен персональный гид, «специалист по газовым разрядам тов. Андрианов» — так гласит докладная записка на имя Берии.

Сотрудничество с ЛИПАНом уже тогда вышло достаточно напряженным. Там проектировали установку с удержанием плазмы магнитным полем, впоследствии ставшую токамаком, а Лаврентьев хотел работать над доработанной версией электромагнитной ловушки, восходившей к его сахалинским мыслям. В конце 1951 года в ЛИПАНе состоялось детальное обсуждение его проекта. Оппоненты не нашли в нем ошибок и в целом признали работу верной, но реализовывать отказались, решив «сосредоточить силы на главном направлении». В 1952 году Лаврентьев готовит новый проект с уточненными параметрами плазмы.

Надо отметить, что Лаврентьев в тот момент думал, что его предложение по реактору тоже запоздало, и коллеги из ЛИПАНа разрабатывают целиком собственную идею, пришедшую им в головы независимо и раньше. О том, что сами коллеги придерживаются иного мнения, он узнал существенно позднее.

Ваш благодетель умер

26 июня 1953 года был арестован и вскоре расстрелян Берия. Сейчас можно только догадываться, имел ли он какие-то конкретные планы в отношении Олега Лаврентьева, но на его судьбе утрата столь влиятельного покровителя сказалась весьма ощутимо.

— В университете мне не только перестали давать повышенную стипендию, но и «вывернули» плату за обучение за прошедший год, фактически оставив без средств к существованию, — рассказывал много лет спустя Олег Александрович. — Я пробился на прием к новому декану и в полной растерянности услышал: «Ваш благодетель умер. Чего же вы хотите?» Одновременно в ЛИПАНе был снят допуск, и я лишился постоянного пропуска в лабораторию, где по существующей ранее договоренности должен был проходить преддипломную практику, а впоследствии и работать. Если стипендию потом все-таки восстановили, то допуск в институт я так и не получил.

Харьков

После университета Лаврентьева так и не взяли на работу в ЛИПАН, единственное в СССР место, где тогда занимались термоядерным синтезом. Сейчас невозможно, да и бессмысленно, пытаться понять, виновата ли в этом репутация «человека Берии», какие-то личные сложности или что-то еще.

Наш герой отправился в Харьков, где в ХФТИ как раз создавался отдел плазменных исследований. Там он и сосредоточился над своей любимой темой — электромагнитными ловушками плазмы. В 1958 году была пущена установка С1, наконец-то показавшая жизнеспособность идеи. Следующее десятилетие ознаменовалось строительством еще нескольких установок, после чего идеи Лаврентьева стали восприниматься в научном мире всерьез.

В семидесятых предполагалось построить и запустить большую установку «Юпитер», которая должны была стать наконец полноценным конкурентом токамаков и стеллараторов, построенным на других принципах. К сожалению, пока новинка проектировалась, обстановка вокруг изменилась. В целях экономии средств установка была уменьшена вдвое. Потребовалась переделка проекта и расчетов. К моменту ее завершения технику пришлось уменьшать еще на треть — и, конечно, все снова пересчитывать. Запущенный наконец образец был вполне работоспособен, но до полноценных масштабов было, конечно, далеко.

Мемориальная доска в Пскове. / © Викимедиа

Олег Александрович Лаврентьев до конца своих дней (его не стало в 2011 году) продолжал активную исследовательскую работу, много публиковался и, в общем, вполне состоялся как ученый. Но главная идея его жизни пока так и осталась непроверенной.

Источник: Naked Science

Другие интересные статьи:

– Трагедия 22 июня: один человек против всех разведданных

Профессор Фалькович о создании водородной бомбы

продолжение сериала "Жили-были ученые"

первая серия здесь Профессор Григорий Фалькович в новой серии из цикла «Жили-были ученые»

Испытание чистой водородной бомбы мощностью 50 млн тонн, улучшил качество фильма СССР

Документальный фильм про то, как в СССР испытывали чистую водородную бомбу мощностью в 50 миллионов тонн. Улучшил качество картинки. Фильм совсем недавно рассекретил Росатом.

А я слегонца улучшил качество