В одном строю!

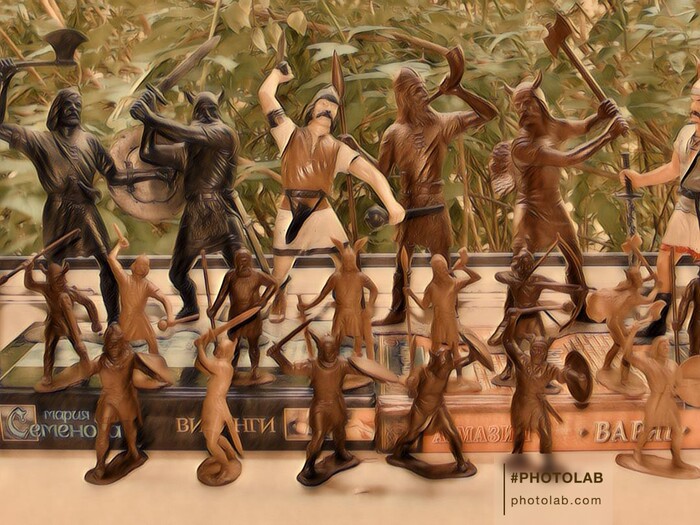

Олды тут? Встречайте! Сорок лет спустя... Кто-то думал что из Вальхаллы не возвращаются? Герои песочниц 80-х наконец-то в одном строю! Драконы сидели в скорлупе яиц, а башням только-только заложили фундамент, а наши берсерки уже покоряли сердца и ковры гостиных!)))

Для непричастных поясняю: на фото два набора викингов, лицензия Маркс, производство Донецк. Миниатюры известные по всему Союзу, мечта многих, предмет мальчишеских "коммерций" и "гешефтов". Были и ещё, но сейчас не о них. Проблема была в том, что два набора выпускались каждый в своем масштабе, и для совместных баталий не подходил. И вот, спустя сорок лет добрые люди исполнили давнюю мечту тогдашних коллекционеров. Не забыли, спасибо!

Рагнар Лодброк

Рисунок простыми карандашами.

Паблик: https://vk.com/maxmad_art

UPD:

Паблик: https://vk.com/maxmad_art

"Война снова наступает"

Где-то с неделю назад вышел клип шведских детстеров - Unleashed, на композицию с будущего альбома.

Как обычно поют (поют?) о грядущей битве, отваге, ненависти к врагу, желании покалечить врага, и о просьбе Одину помочь во всем этом. :)

Древнерусский Рок

Попробовал сделать трек на русском и потом перевести на древнерусский в нейросетях, правда наверное больше на украинский местами походит или на белорусский, видимо поющая нейронка не знакома с древнерусским, по хорошему он должен звучать как священники в храмах. Делюсь результатом. Может кому интересно.

сырые треки которые мне понравились и просто баловство выкладываю в телеграмм https://t.me/diazzz33

«Рабочие лошадки» эпохи викингов. Как создавались и использовались кнорры

Любой человек, интересующийся историей флота, рано или поздно узнавал про скандинавских мореходов. Сведения об их доблести, отваге, воинском и морском искусстве дошли до современности сквозь устные саги, которые так любила слушать «публика длинного дома». Исторические исследования, правда, показали, что эти доблесть, отвага и воинское искусство были довольно своеобразными, а слово «викинг» означает скорее профессию, а не народ. Но в чём точно сомневаться не приходится, так это в мореходных умениях скандинавов.

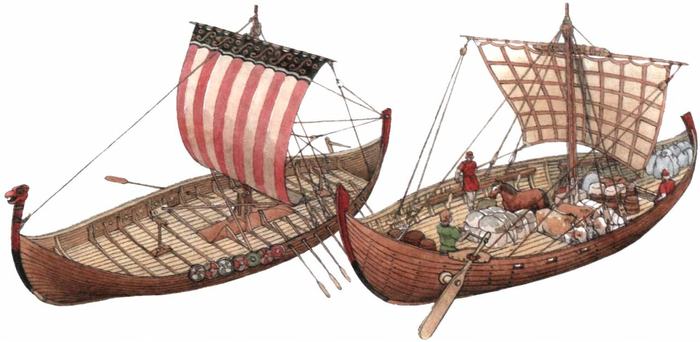

Когда речь заходит о кораблях викингов, на ум сразу приходят длинные стремительные драккары. Но настоящими «рабочими лошадками» той эпохи были не они, а кнорры (древнесканд. knǫrr) — неторопливые и вместительные суда. Именно на них скандинавы занимались перевозками и даже доплывали до Америки. Кнорр оказался незаменим для тогдашних походов, войн, исследований и торговли.

Само слово knǫrr часто встречается в рунических надписях, сагах и средневековых законах. В «Саге об Эгиле» упоминается «knǫrr mikill» («большой кнорр»). А в «Саге о Гренландцах» кнорр описывается как судно, способное перевозить скот, грузы и переселенцев.

Если драккары были боевыми, быстрыми, маневренными и устрашающими кораблями с низкой осадкой, то кнорры скорее напоминали добротные фургоны, широкие и устойчивые. Кнорр не блистал изяществом. Его бочкообразный корпус был создан для перевозки грузов, а не для скорости. Размеры самого большого из найденных кнорров достигали 16,5 метров в длину и 4,6 метра в ширину. Борта высотой до 1,2 м защищали груз от хлестающих волн. В качестве материала для корпуса по возможности использовали дуб. Это гарантировало как прочность, так и относительную устойчивость в шторм.

Конструкция с 4-6 парами вёсел и большим парусом позволяла кнорру сохранять приличную скорость даже при неблагоприятных ветрах, делая его идеальным выбором для дальних плаваний.

Совершенно иной подход воплотился в драккарах, которые проектировались исключительно для военных целей. Эти корабли с минимальной осадкой (всего 0,5-1 метр) создавались для молниеносных рейдов и атак в прибрежных водах. Их конструкция с многочисленными вёслами (до 78 штук) и вспомогательным парусом обеспечивала беспрецедентную манёвренность и независимость от ветра, позволяя викингам совершать стремительные набеги и уходить от преследования на мелководье, недоступном для других судов.

Эти технические различия наглядно демонстрируют, как скандинавские кораблестроители изобретали специализированные суда под конкретные задачи.

Кнорр, будучи основным торговым судном викингов, перевозил разнообразные грузы, обеспечивавшие жизнедеятельность колонистов. Среди продовольственных товаров особенно важны были бочки с солёной и сушёной рыбой, вяленое и солёное мясо, а также зерно и мёд. Не менее значимыми являлись сырьё и промышленные товары в виде металлов, древесины, мехов и моржовой кости, служивших важными экспортными товарами.

При этом, несмотря на значительную грузоподъёмность, кнорр не требовал большого экипажа. Для успешного управления судном было достаточно всего 5-8 человек. Для защиты корабля и грузов на борт могли взять 4-5 воинов, таким образом, на кнорре в среднем находилось примерно 11 человек.

Кнорры активно использовались и для перевозки пассажиров. Помимо экипажа, они могли брать на борт до 30 человек при прибрежных плаваниях. Такая вместимость позволяла кноррам оставаться экономически выгодными транспортными средствами, одновременно обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров и экипажа во время длительных морских путешествий.

История сохранила различные примеры, демонстрирующие ключевую роль кнорров в эпоху викингов. Первым масштабным испытанием для этих судов стала колонизация Исландии. Как свидетельствует «Книга о взятии земли», именно на кноррах первые поселенцы перевозили через северные воды не только свои семьи, но и скот, строительные материалы, домашнюю утварь и всё остальное, необходимое для обустройства на новом месте.

Настоящим триумфом кнорров стала гренландская эпопея Эрика Рыжего, описанная в одноимённой саге. Эрик, норвежец по происхождению, изгнанный сначала из Норвегии, а затем и из Исландии, решил отправиться на поиски таинственной земли, о которой рассказывал мореплаватель Гуннбьёрн Ульфсон. Для этого Эрик собрал целую флотилию из 30 кораблей и набрал большую команду колонистов.

До цели добрались лишь 14 судов и примерно 350 человек на них, остальные же либо погибли в штормах, либо повернули назад. Выжившие основали первые европейские поселения на Гренландии под названием Eystribyggd (Восточное) и Vestribyggd (Западное). Свидетельства саг подтверждаются результатами радиоуглеродного анализа археологических находок, которые были обнаружены на месте прежнего Братталида (теперь Кассиарсук). Путешественники, ставшие поселенцами, сумели наладить жизнь в суровых условиях, занимаясь земледелием, охотой на морского зверя и торговлей с Европой, где высоко ценились моржовая кость и шкуры. Без вместительных кнорров такая колонизация была бы невозможна.

Особый интерес представляет экспедиция Лейфа Эрикссона (сына Эрика Рыжего) к берегам Северной Америки около 1000 года. Две древние саги описывают это событие. «Сага о гренландцах» повествует об открытиях Эрикссоном Хеллуланда, Маркланда и Винланда, о местонахождении которых ему рассказал некий Бьярни Херьюльфссон. В «Саге об Эрике Рыжем» акцент сделан на целенаправленное исследование новых территорий и христианскую миссию Лейфа, прозванного Счастливым.

Для столь рискованного предприятия Лейф выбрал проверенный временем кнорр, как и его отец, достигший Гренландии. Это судно стало идеальным средством для трансатлантического перехода. Именно надёжность и вместительность кнорров позволили викингам на несколько веков опередить Колумба в открытии Нового Света.

Несмотря на кажущуюся простоту, создание кнорра требовало значительных усилий. Строительство начиналось с тщательного выбора материалов. Мастера искали идеально прямой дубовый ствол для киля. Этот ствол обтёсывали топором, придавая ему нужную форму, и делали специальные пазы для будущего крепления шпангоутов. Когда киль был готов, приступали к сборке каркаса. Шпангоуты устанавливали и фиксировали деревянными клиньями, формируя «рёбра». Одновременно создавали носовую и кормовую части, придавая судну характерную обтекаемую форму.

Следующим этапом шла обшивка корпуса. Доски укладывали снизу вверх, используя традиционную клинкерную технику — каждая новая доска слегка перекрывала предыдущую. Скрепляли их железными заклёпками, которые ковали прямо на верфи. Для герметизации швы прокладывали шерстью, пропитанной сосновой смолой, а весь корпус покрывали смесью дёгтя и животного жира, создавая водоотталкивающий слой.

Особое внимание уделяли парусному вооружению. Мачту крепили к мощному внутреннему усилению — кильсону, который распределял нагрузку по всему корпусу. Парус шили из плотной шерстяной ткани, которую также пропитывали жиром для защиты от влаги. Его площадь могла достигать 90 квадратных метров.

Завершали строительство оснасткой. Якорь представлял собой камень с деревянными крючьями, а для движения в безветренную погоду предусматривалось 4-6 пар вёсел. В грузовом отсеке, устроенном поверх каменного балласта, размещали дощатый настил. Весь процесс строительства одного кнорра занимал около 3-4 месяцев и требовал участия опытных мастеров.

Кнорр не стал широко известным символом завоеваний и походов викингов. Но именно благодаря ему суровые жители севера достигали берегов далеких земель и привносили частичку своей культуры на пространствах от Древней Руси до Сицилии. Современные реконструкции доказали, что для своего времени кнорр был технически совершенным судном. Он не просто перевозил грузы. Фактически на нём путешествовали целые цивилизации. Именно с его помощью викинги успешно осваивали новые земли.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

Воины Бирки

Воины из гарнизона викингов X века в Бирке (на острове в Швеции).

ЖЕНЩИНА-ВОИН: вдохновлена могилой 581 года, с некоторыми вольности (некоторые находки из других гробниц из Бирки были добавлены). Первоначально предполагалось, что захоронение, о котором идет речь, найденное в 1870-х годах, принадлежало мужчине-воину.

Но с момента его обнаружения возникли подозрения, что кости могли принадлежать женщине, и в 2017 году анализ ДНК подтвердил, что могила принадлежала женщине, похороненной в полном военном снаряжении.

А именно, с двумя лошадьми, двумя щитами, двумя копьями, снаряжением для стрельбы из лука, боевым топором, мечом, длинным ножом и коротким ножом, что позволяет предположить, что захороненная особа на самом деле была женщиной-воином.

Художник говорит, что не знает о каких-либо следах кольчуги в этом захоронении, но решил добавить ее. Да, остатки шелковой шляпы с серебряным конусом были найдены в могиле. Этот тип шляпы был модным в степи, еще одним свидетельством контактов между Швецией эпохи викингов и Востоком.

ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИЙ НАЕМНИК ИЗ ЗЕМЛИ РУСОВ: Этот воин был реконструирован с использованием различных артефактов восточного происхождения, найденных в Бирке (за исключением сабли, которая не из Бирки, а основана на находке русов из Шестовицы).

Шлем является реконструкцией в стиле шлемов степного стиля на Руси, но включает бронзовую декоративную кромку из Бирки, которая, как полагают, была частью шлема.

На щите отсутствует железный умбон, поскольку есть веские доказательства того, что славяне не использовали умбоны, а несколько умбонов, найденных на Руси, связаны со скандинавами.

Пластинчатый доспех, вероятно, является одной из самых спорных находок из Бирки. Несмотря на его злоупотребление в современных реконструкциях, наиболее вероятным объяснением является то, что пластинчатый доспех в Бирке использовался наемниками с Востока, а не местными воинами.

Как проходила беременность у женщин викингов: археологи раскрыли правду

Беременность была не только личным делом, но и частью воинской культуры.

Новое междисциплинарное исследование из Университета Ноттингема, опубликованное в Cambridge Archaeological Journal, стало первым научным трудом, целиком посвященным беременности в эпоху викингов. Авторы — археолог Марианна Хем Эриксен (Университет Лестера) и лингвист Кэтрин Мари Олли (Университет Ноттингема) — исследовали археологические находки, древнескандинавские слова, саги и законы.

Они обнаружили, что беременные женщины в источниках изображались вовсе не как пассивные и хрупкие фигуры. Наоборот, одна из уникальных серебряных фигурок X века, найденная в женском захоронении в Швеции, изображает беременную женщину в военном шлеме, с руками на животе — возможно, символизируя силу и ритуальный статус. Женщина была похоронена с богатыми артефактами и животными — возможно, она была «провидицей» или ритуальной специалисткой.