Командир первопроходец

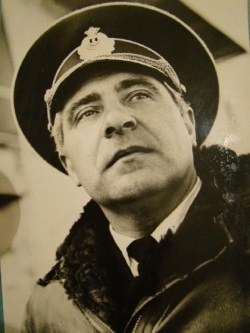

Первый командир первого отечественного атомного надводного военного корабля – тяжелого атомного ракетного крейсера ТАРКР проекта 1144 "КИРОВ", контр адмирал Александр Сергеевич Ковальчук был хорошо известен военным морякам.

В Советские времена, люди имевшие отношение к новым видам вооружения и техники были в тени завесы секретности.

По этому, граждане нашей Родины об этом героическом военном моряке, который вписал новую яркую страницу в историю военно-морского флота, мало что знают.

Родился он 8 апреля 1938 года в Амур-Нижнеднепровском районе города Днепропетровска.

Отец был редактором местной газеты, мать домохозяйкой, воспитывала сына и дочь. Жили на съемной квартире в частном доме на улице Железнодорожной. С детских лет Александру уже были свойственны целеустремленность, настойчивость и ответственное отношение к делу. В школьные годы он увлекался спортом: футболом, волейболом и греблей.

Путешествуя по Днепру на байдарках, у него родилась мечта, стать военным моряком.

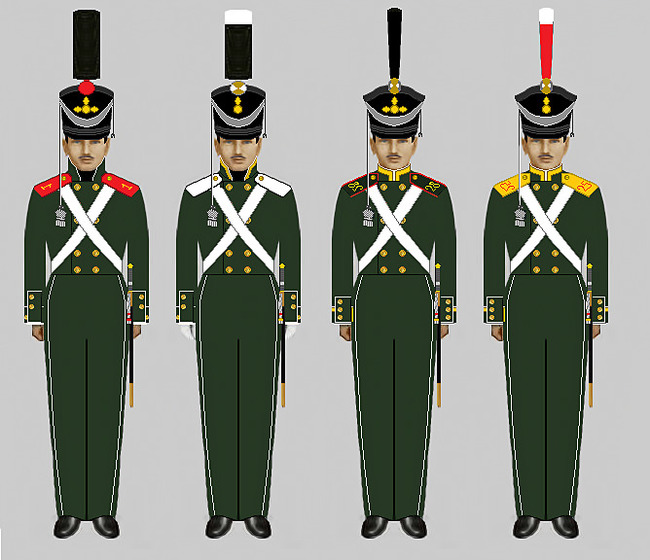

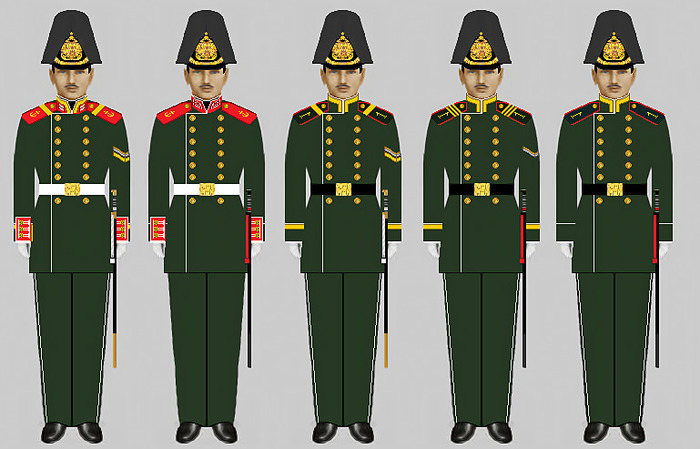

В 1955 году Александр Ковальчук, окончив с золотой медалью среднюю школу № 8 города Днепропетровска, поступил в Высшее Военно-морское орденов Ленина и Ушакова училище им. М. В. Фрунзе по специальности – корабельный артиллерист.

Старейшее в России военно-морское училище – колыбель отечественного флота, до революции называлось Морским Корпусом. Здесь сохранились дух истории российского флота, его традиции, ритуалы и порядок.

Курсант А. Ковальчук старательно и успешно осваивал навигационные и артиллерийские науки, изучал премудрые корабельные названия, астрономию, устройство корабля, борьбу за живучесть, морскую практику, тактику и историю флота.

Постигал воинские уставы, особенности военной и корабельной службы. Проходя практику на военных кораблях, он понял, что самыми перспективными, активно развивающимися флотами были Северный и Тихоокеанский.

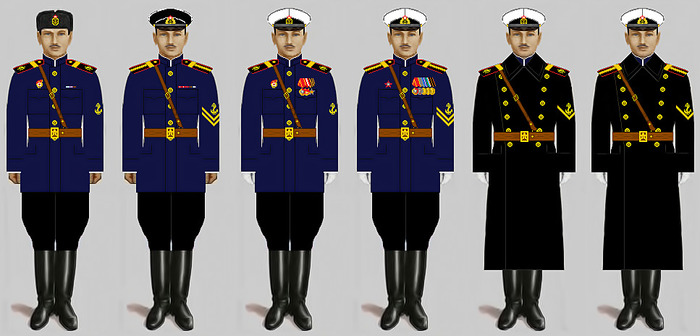

В 1959 году по окончании училища был назначен на Северный флот в 170 бригаду надводных кораблей помощником командира батареи главного калибра эсминца "Московский Комсомолец". В этой должности он в совершенстве овладевает артиллерийским делом и становится одним из лучших специалистов по артиллерии главного калибра на бригаде.

С 1961 по 1962 годы служит на эсминце "Находчивый" в должности командира зенитной батареи, где блестяще выполняет все зенитные стрельбы. В 1964 году Ковальчук вновь возвращается на свой первый корабль эсминец "Московский Комсомолец" командиром БЧ-2 и становится самым опытным артиллеристом бригады.

Командование соединения привлекало его для подготовки артиллерийских расчетов, назначенных для состязательных стрельб, все они были выполнены успешно. Командир 170 бригады капитан 1 ранга Е.И.Волобуев, артиллерист по образованию, обратил внимание на молодого офицера, его высокую профессиональную подготовку и отличное исполнение обязанности вахтенного офицера на ходу.

Однажды кораблю была поставлена задача, выйти в море к Новой земле с Главнокомандующим военно-морским флотом, адмиралом флота Советского Союза Сергеем Георгиевичем Горшковым. Поход был сложным и ответственным.

Присутствие главкома с московской "свитой" всегда вызывало напряжение в экипаже. Моряки хорошо знали жесткую, принципиальную требовательность С.Г. Горшкова к боевой готовности, профессиональной подготовке и порядку на кораблях.

Вахтенный офицер А.С. Ковальчук, отстояв на мостике ходовую вахту, сменился и убыл отдыхать. Через двадцать минут его разбудил рассыльный и вызвал на ходовой мостик.

Выяснилось, что главком отстранил от вахты вновь заступившего вахтенного офицера за незнание навигационной обстановки. Пришлось, хорошо подготовленному Александру Сергеевичу, спасать честь корабля и без отдыха вновь заступить на ночную вахту.

Около 2-х часов ночи Ковальчук услышал тихие шаркающие шаги - главком поднялся на ходовой мостик. Четко и уверенно он доложил главкому координаты, курс, скорость корабля и обстановку по маршруту следования. С.Г. Горшков задал несколько контрольных вопросов по району плавания и местным ориентирам.

Докладом А. Ковальчука, главком был удовлетворен. Корабль посетил Новую Землю, бухту Маточкин Шар, успешно выполнив поход, а главком запомнил старательного вахтенного офицера.

После похода комбриг Е.И. Волобуев порекомендовал Ковальчуку продолжить дальнейшую службу по командной линии.

На эсминце "Бывалый" была специально открыта должность помощника командира корабля.

На нее он был назначен в конце 1966 года и через год стал старшим помощником командира. Александру Сергеевичу повезло, командиром эсминца был капитан 2 ранга В.Г.Сахаров, прекрасный организатор и опытный моряк. Ковальчук научился у него нестандартным приемам управления экипажем - с минимальными затратами времени и сил, добиваться высоких результатов в организации корабельной службы и боевой подготовке.

Закончив в 1970 году командный курс высших офицерских классов, он получает назначение старшим помощником командира на большой противолодочный корабль проекта 1134-А "Адмирал Макаров", который строился на заводе им. Жданова в Ленинграде.

С 1970 по 1973 год Александр Сергеевич осваивает совершенно новый тип корабля и новое оружие.

В 1973 году его назначают командиром ракетного крейсера "Адмирал Зозуля", находившимся в ремонте на заводе поселка Роста. Тяжелые заботы легли на плечи начинающего командира. Завод не отличался качеством ремонта, корабль требовал тщательного ухода. Ковальчук сумел организовать и поднять экипаж на восстановление корабля и проделал титаническую работу, чтобы подготовить его к плаванию в жестких условиях Севера. Через полгода экипаж доверял своему командиру безоговорочно.

Опытный моряк, неутомимый труженик, заряжал своих подчиненных и сослуживцев любовью к профессии, уважением к традициям флота, стремлением к безукоризненному порядку на корабле.

На крейсере "Адмирал Зозуля" у Александра Сергеевича наметились два направления в работе, которых он придерживался всю службу. Первое - детальное изучение особенностей и возможностей каждого подчиненного, индивидуальный подход к их воспитанию и обучению. Второе - глубокое освоение корабля, оружия и технических средств. Познавая корабль, обучая людей, энергично и неутомимо организуя труд подчиненных, он закладывал основу будущих успехов корабля в море.

В 1975 году с 1 июня по 1 декабря отряд кораблей в составе РКР "Адмирал Зозуля", БПК "Адмирал Исаков" и "Огневой" под командованием начальника штаба 7-й ОПЭСК капитана 1 ранга П.П.Гусева провел боевую службу в Средиземном море и Центральной Атлантике. В длительном океанском плавании экипаж корабля успешно справился с задачами боевой службы.

По итогам 1976 года РКР "Адмирал Зозуля" получил приз Командующего СФ как лучший корабль по ракетной подготовке.

В том же году корабль в составе КУГ бригады БПК "Маршал Тимошенко" и "Смышленый" завоевал приз ГК ВМФ по ПВО. Так РКР "Адмирал Зозуля", ведомый своим командиром, поднимался к вершинам боевого мастерства. Усердие командира и высокая выучка экипажа получили признание и высокую оценку у командования.

Флотские коммунисты избрали капитана 2 ранга Александра Сергеевича Ковальчука делегатом XXV съезда КПСС. А.С. Ковальчук вспоминает: "На 25 съезде партии Командующий Северным флотом адмирал флота Г.М. Егоров представил меня главкому, который в беседе со мной вспомнил о совместном походе в Маточкин шар и к Новой Земле.

Офицеры, которым приходилось встречаться с главнокомандующим, знают его феноменальную память на лица, события и фамилии. Главком Сергей Георгиевич Горшков помнил Ковальчука еще вахтенным офицером.

В 1977 году Александра Сергеевича вызвали на Военный совет Северного флота для рассмотрения на должность начальника штаба бригады ракетный кораблей.

Открывалась хорошая перспектива командовать соединением кораблей. Командующий флотом Г.М. Егоров объявил, что главком хочет видеть А.С. Ковальчука командиром головного тяжелого атомного ракетного крейсера.

Александр Сергеевич дал согласие на это назначение. понимая важность возлагаемой на него задачи государственного масштаба и, ставя интересы флота выше интересов продвижения по служебной лестнице. Ему выпала честь быть первым командиром нового типа надводного военного корабля с атомной энергетической установкой. Ни на отечественном флоте, ни за рубежом не было равного по мощности вооружения и мореходным качествам корабля.

Этот уникальный ракетный крейсер не имел ограничений в дальности и продолжительности плавания. Сроки пребывания в море могли быть ограничены лишь выносливостью экипажа и наличием запасов продовольствия.

При выборе кандидатуры командира ТАРКР, были учтены личные качества Ковальчука: трудолюбие, усердие, преданность профессии и опыт предыдущей службы. Формирование экипажа началось в октября 1976 года, с назначения командира крейсера капитана 2 ранга Александра Сергеевича Ковальчука и проводилось на Северном флоте.

Александр Сергеевич вспоминал: - "Через месяц я попрощался с РКР "Зозуля" и направился в Управление кадров формировать экипаж. У меня уже был опыт этой работы при строительства БПК "Адмирал Макаров". Главком лично интересовался ходом строительства и формированием экипажа крейсера.

В Североморске он заслушал мой доклад и обратил внимание на то, что 80% командиров групп и инженеров составляют выпускники училищ. Как скажется это на боевой готовности крейсера и решении задач боевой службы и дальних плаваний?

Я доложил, что на этот корабль целесообразно назначать лейтенантов - выпускников училищ, не обремененных семьями. Аналогов оружия и техники, ТАРКР "КИРОВ" ни на одном корабле флота нет, поэтому мы будем изучать их на заводах изготовителях и на корабле, пообещал, что молодых офицеров подготовлю и введу в строй. -

"Ну - ну. Вы лично отвечаете передо мной за боеготовность этого уникального корабля", - согласился главком.

Молодые офицеры строящегося крейсера старательно учились в море на плавающих кораблях эскадры у опытных профессионалов, постигая традиции и основы корабельной службы. За период подготовки на флоте 90% офицеров получили допуск к самостоятельному управлению подразделениями и несению дежурно-вахтенной службы.

Крейсер строила вся страна, свыше шестисот различных предприятий поставляли новейшее оружие и боевую технику. Лучшие конструкторы воплотили многолетний опыт в создании корабля, аналогов которому в мире не было. Закладка крейсера состоялась 27 марта 1974 года на Балтийском судостроительном заводе в Ленинграде. Это мероприятие проходило скрытно. Корабль закладывали на удаленном от Невы в глубине завода элинге, там, где много лет назад строили легендарный артиллерийский краснознаменный крейсер "КИРОВ" проекта 26. В присутствии небольшой группы руководителей министерства на стапеле соединили две секции и заложили в киль серебряную табличку с заводским номером заказа. Тогда еще ни кто не знал, какое имя будет носить новый корабль. Началось строительство корпуса.

Впервые меня представили строителям Балтийского завода 27 декабря 1977 при спуске корабля на воду. Стапель находился в глубине завода, не был виден со стороны Невы и города.

Корпус был надежно закрыт от посторонних глаз. На церемонию пригласили меня, замполита капитана 3 ранга Валентина Попова и командира БЧ-5 капитана 3 ранга Н.И. Шипилова. Все были в гражданской форме одежды. После спуска директор завода Шершнев повел нас по цехам знакомить с заводчанами, конструкторами, технологами, рабочими и инженерами.

С этими людьми мы в тесном сотрудничестве осуществляли создание уникального крейсера.

Невестой корабля, которая по традиции разбила бутылку с шампанским о корпус при его спуске на воду, была лучшая работница, скромная труженица.

Ее выбрал профсоюз, партком и назначил коллектив завода. Фотография невесты и осколки бутылки хранятся в каюте командира корабля. На церемонии спуска было многолюдно, на набережную высыпали тысячи заводчан. Названия у крейсера еще не было. Информация о корабле была засекречена, но многие знали, что строится головной тяжелый атомный ракетный крейсер.

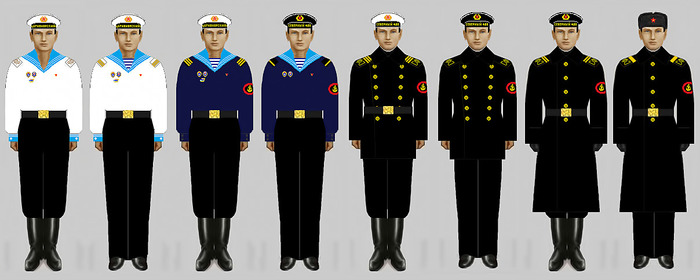

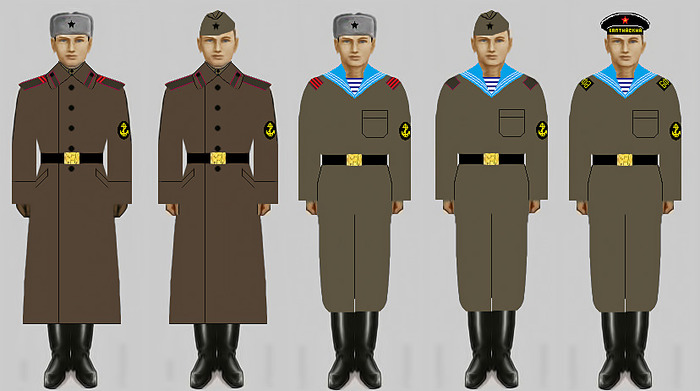

Экипаж первоначально состоял из 109 офицеров, 112 мичманов, 588 матросов и старшин – всего 809 человек, в дальнейшем численность была увеличена до 830 человек. Комиссия отбирала лучших моряков с кораблей 7-й эскадры.

В Ленинград доставили экипаж двумя эшелонами. Я сопровождал каждый эшелон. Завод и ленинградская военно-морская база сделали нам хороший подарок. Рядом с ленинградским портом располагалась старая женская тюрьма, которую переоборудовали в просторный экипаж для нашего корабля. Никто нас не видел и не слышал за высокой кирпичной стеной.

На территории был хороший парк, где много трудились моряки крейсера. Дооборудовали помещения, навели порядок, и составили подробный план занятий с матросами мичманами и офицерами. Незаметно для окружающих по переулкам через запасные ворота завода мы проходили на борт корабля. Как командир я проводил занятия с командирами боевых частей и дивизионов. Корабль изучали по отсекам, пролезая снизу доверху все помещения.

Каждый заведующий помещением докладывал где расположено оборудование и техника, за которое он отвечает, их назначение и правила использования,какие и где проходят магистрали, клапана, переключатели.

Иногда по ходу изучения и строительства мы дорабатывали и изменяли вместе со строителями и конструкторами, компоновку оборудования на боевых постах и командных пунктах для их удобной и рациональной эксплуатации.

Досконально изучая корабль и технику, одновременно составляли боевую документацию и инструкции по эксплуатации. На борт крейсера экипаж заселился в субботу 29 марта 1980 года. Накануне, согласно отработанному расписанию, мы укомплектовали жилые помещения постельными принадлежностями и всем необходимым для проживания.

Завезли продовольствие, вещевое и шкиперское имущество, ввели в строй пекарню, камбуз и кают компании, приготовили показательный обед. Выставили дежурно-вахтенную службу. Рано утром после завтрака экипаж, погрузив личные вещи на грузовые машины, направился на борт корабля. Заселение прошло организованно и быстро.

Корабль обрел свою жизнь, которую вдохнул в него экипаж. За выходные дни произвели на крейсере большую приборку, вымыли все помещения, надраили медь, разложили имущество и оборудование по своим местам. Зазвучали звонки, команды корабельной трансляции, сигналы горниста и корабельные склянки. Началось гармоничное методическое слияние труда и интеллекта экипажа с оружием и техникой крейсера.

В понедельник заводчане прибыли на борт и поразились изменениям, которые произошли на крейсере.

Корабль, несколько лет именовавшийся "заводским заказом № ..." - ожил, как боевая военно-морская единица с присущими ему традициями и порядком. В конце апреля – начале мая были введены в действие корабельные атомные реакторы.

15 мая 1980 года крейсер был готов к переходу в сухой кронштадтский док. Всего за полтора месяца, благодаря усилиям командира и офицеров, мичманов, старшин и матросов удалось отработать повседневную и ходовую организации, расписания и действия по тревогам.

27 мая буксиры отвели корабль от стенки завода в Морской канал и крейсер впервые своим ходом направился на Красногорский рейд. Правительственная комиссия во главе с заместителем ГК ВМФ адмиралом Бондаренко Г.А. прибыла на борт и начались комплексные Государственные испытания. В течение месяца были выполнены десятки артиллерийских и торпедных стрельб, отработаны боевые упражнения ракетными комплексами.

24 сентября на вертолете МИ-6 на борт находящегося в море крейсера прибыл главком, адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков. Заслушав председателя комиссии, он осмотрел корабль, побеседовал с офицерами, мичманами, старшинами и матросами крейсера. После доклада командира корабля, утвердил план перехода на Северный флот.

27 сентября 1980 глда в 4 часа 30 минут тяжелый атомный ракетный крейсер "КИРОВ" начал движение на Северный флот. Переход проходил под пристальным наблюдением самолетов и кораблей НАТО. Пятого октября 1980 года корабль отшвартовался в главной базе СФ к причалу №7 бухты Ваенга. Только на Северном флоте было дано разрешение установить на крейсере закладные бронзовые доски с названием корабля, которые хранились в ящиках до особого распоряжения. Шестого октября на ТАРКР "КИРОВ" прибыл главком и утвердил план испытаний ударного и противолодочного оружия в Белом море, которые прошли успешно.

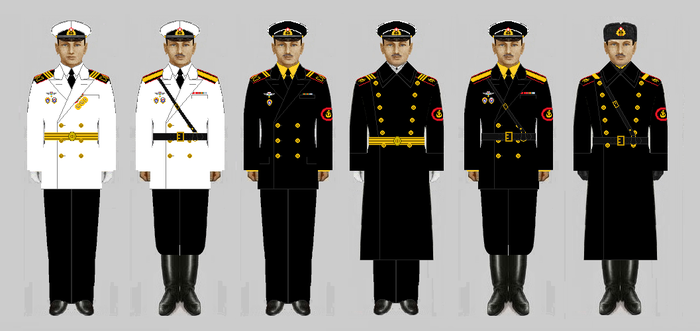

1 апреля 1981 года испытания и доработки были закончены, крейсер начал готовиться к выходу в море. Командующий СФ адмирал В.Н. Чернавин 12 апреля 1981 года от имени ГК ВМФ вручил кораблю Краснознаменный военно-морской флаг и орден "Красного Знамени", унаследованный от легендарного крейсера.

Наш экипаж воспитывался на героическом прошлом и военных боевых заслугах предшественников артиллерийского крейсера "КИРОВ". Каждый день лучшие специалисты корабля торжественно поднимали на флагштоке краснознаменный военно-морской флаг.

Все исторические экспонаты и документы крейсера "КИРОВ" времен Великой отечественной войны были переданы в музей нашего корабля.

Мы были приемниками боевых традиций и гордились этим.

Войдя в состав сил постоянной готовности, корабль участвовал во всех учениях флота. В декабре 1983 года ТАРКР "КИРОВ" выполнял задачи боевой службы в Северо – Западной Атлантике и Средиземном море. Появление нового мощного крейсера в Мировом океане вызвало огромный интерес у командования НАТО.

Авианосцы и линкор типа "Айова" держались на удалении более 500-600 км от "КИРОВА" (не сближаясь на дальность поражения главным ракетным комплексом ТАРКР).

Линкор прекратил обстрел ливанских городов и вынужден был отойти в островную зону средиземноморья. В 1984 году за мужество и воинскую доблесть ТАРКР "КИРОВ" был награжден вымпелом Министра Обороны.

С декабря 1989 года по февраль 1990 года корабль выполнял задачи боевой службы в Средиземном море".

После 8-ми летнего командования атомным крейсером "КИРОВ" в 1984 году Александр Сергеевич был назначен командиром 120-й бригады ракетных кораблей и получил воинское звание – контр адмирал.

В 1986 году комбриг контр адмирал А.С. Ковальчук возглавлял отряд кораблей северного флота, выполнявших задачи боевой службы в Средиземном море.

В апреле 1986 года во время ливийского конфликта, когда авиация США бомбила ливийские города он получил приказание главного штаба войти в столицу Ливии порт Триполи. Александр Сергеевич подготовил РКР "Вице-адмирал Дрозд" и по сложному речному фарватеру в полной боевой готовности к отражению ударов авиации вошел на нем в главную базу города Триполи. Обстановка была напряженной.

Присутствие мощного ракетного корабля вынудило американцев прекратить бомбардировку и обстрел столицы Ливии. Местные власти и население города были благодарны нашим военным морякам за то что они погасили военный конфликт. Далее в работу вступили дипломаты по урегулированию этого конфликта.

В 1988 году контр адмирал Ковальчук А.С. назначается начальником Высшего Военно-морского Краснознаменного училища имени М.В. Фрунзе, в стенах которого курсантом получил профессиональные знания корабельного офицера, лейтенантские погоны и кортик.

Шесть труднейших лет возглавлял, совершенствовал и сохранял от разрушения в годы лихой перестройки святыню – колыбель отечественного флота, альма-матер российских моряков. Со свойственной ему любовью к военно-морской профессии, скрупулезностью и трудолюбием он воспитывал и готовил для флота будущих лейтенантов.

В то время, когда обесценились деньги, офицеры и преподаватели училища не получали зарплату по несколько месяцев, продовольственные магазины были пусты, авторитет военнослужащих в стране упал, Александру Сергеевичу удалось сохранить учебное заведение, как кузницу кадров флота.

Мне посчастливилось встречаться с Александром Сергеевичем по службе на Северном флоте и в Санкт-Петербурге. Это незаурядный, преданный профессии и Родине неутомимый и очень ответственный труженик. Скромный и надежный человек чести и долга. Лучшие годы жизни он посвятил корабельной службе постигая ее особенности у опытных предшественников.

Многие годы общения с командиром легендарного артиллерийского крейсера "КИРОВ" (1941 - 1945 гг.) контр адмиралом Сергеем Дмитриевичем Солоухиным дали возможность Александру Сергеевичу воспитывать подчиненных на хороших реальных боевых традициях.

А.С. Ковальчук совершил подвиг, командуя первым атомным крейсером в течение 8-ми лет. Он создал методику освоения крейсера и отработал организацию управления им в повседневной жизни в море и в бою.

Отработал и ввел в состав боевых сил флота уникальный не имеющих аналогов корабль, заложил фундаментальные основы корабельной организации и глубокие традиции так, что их хватило на всю последующую службу крейсера в составе ВМФ. Добился того, что корабль стал лучшим крейсером флота, образцом для подражания, школой воспитания и подготовки экипажей последующих атомных ракетных крейсеров.

Этот подвиг командира "КИРОВА" был вознагражден только адмиральским званием в должности командира бригады ракетных кораблей. Была попытка командования флота присвоить первому командиру звание героя Советского Союза.

Александр Сергеевич вспоминал:

"Командующий Северным флотом адмирал Михайловский объявил мне, что Военный совет СФ утвердил меня к награждению звездой героя Советского Союза. Командир эскадры вице адмирал В.А.Колмагоров позвонил в Ленинград и попросил меня срочно выслать фото в парадной форме. Я был на сборах в Академии ВМФ и парадной формы с собой не имел. У сослуживца Вениамина Саможенова, благо мы одной комплекции, взял парадную форму, сфотографировался и передал фото на флот.

Но награждение не состоялось. За освоение новой техники и ввод ТАРКР "КИРОВ" в боевой состав флота, командование крейсера представило к награждению из 810 человек экипажа 92 моряков. Командира БЧ-5 Н.И. Шипилова и замполита В. Попова к ордену Ленина. Старшего помощника М. Тельнова, Командира БЧ-7 Сгибнева и командира БЧ-2 В. Храмцова к ордену "Боевого Красного Знамя" и т.д. Новейший корабль ввели в боевой строй в рекордно короткие сроки, без аварий и происшествий. Наш флот получил прекрасно отработанный крейсер.

Экипаж ТАРКР "КИРОВ" получил только 34 награды - в основном Знаки Почета. Выше ордена "Красной звезды" наград не дали. Вручение провели только в 1985 году как-то обыденно, не торжественно. Я даже не знал когда и как их вручали экипажу, находился в отпуске. Меня не поставили в известность.

Государственную премию мне вручили за внедрение предложений по усовершенствованию корабля во время его постройки вместе с другими разработчиками и строителями.

Расположение всех приборов и средств на ГКП, ходовом мостике и ЗКП мне пришлось перепланировать и скомпоновать так, чтобы рационально и удобно было управлять кораблем в море и в бою. Добился установки дополнительных средств корабельной связи и навигационной РЛС для повышения надежности управления и безопасности плавания крейсера".

Была в душе неудовлетворенность из-за того, что самоотверженный труд экипажа не получил достойных наград. Главной наградой стало то, что ТАРКР "КИРОВ" являлся передовым кораблем флота, а также высокая оценка сослуживцев.

К его семидесятилетию в апреле 2008 года в газете "Корабельная сторона", в Северодвинске, заместитель главного редактора Олег Химаныч поместил большую статью, высоко оценив работу первого командира "КИРОВА".

Такая публикация должна бы быть в центральной прессе Министерства обороны, но этого не произошло.

Руководство Вооруженных Сил не вспомнило о своем герое.

В адрес Ковальчука поступило огромное количество писем с поздравлениями от офицеров, мичманов и матросов, служивших под его началом.

О масштабе его личности и человеческих качествах можно судить по тому, что писали ему матросы и старшины, которых в повседневной и боевой службе отделяло от командира огромная дистанция. Они видели его только на корабельных построениях, во время смотров корабля, слышали его голос по корабельной трансляции ежедневно.

Вот два письма:

- Вы для меня остаетесь примером служения своему делу и долгу!

С глубоким уважением матрос БЧ-7, крейсер "КИРОВ", Николай Маслобоев.

- Вы научили нас быть мастерами и высокими специалистами своего дела!

Под Вашим началом наш корабль, стоявший у стенки Балтийского завода, из гадкого утенка превращался в мощную боевую единицу Советского Военно-морского флота! И вместе с кораблем становились настоящими мужчинами мы, молодые ребята. Нам довелось стать участниками Истории своей страны, внеся свой труд в ходовые испытания нашего Крейсера, его первые боевые стрельбы, ввода его в строй ВМФ, ощутить незабываемую гордость за своего любимого командира, поднявшего на флагштоке военно-морской флаг.

Такое никогда не забудется! Александр Сергеевич, дорогой наш командир! Низкий Вам поклон! Будьте счастливы!

С глубочайшей признательностью, старшина 2-й статьи, командир отделения дивизиона живучести БЧ-5, Юрий Шатилов. Счастливые 1978-1981 годы прекрасной службы.

Это ли не высшая оценка его заслуг? Это писали рядовые матросы.

По отзывам многих сослуживцев, его команды и уверенный голос по боевой трансляции во время ракетных и артиллерийских стрельб вызывали небывалый внутренний подъем.

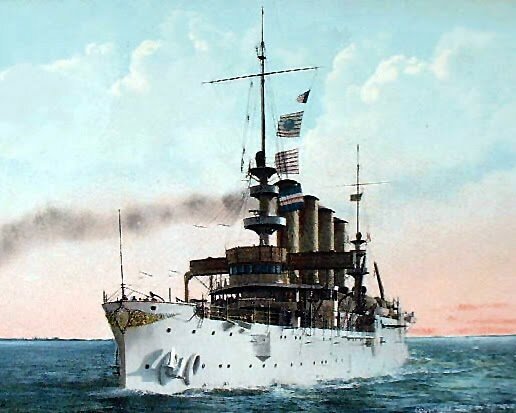

Тяжелый атомный ракетный крейсер “Адмирал Киров” (“Ушаков”)

РКР "Адмирал Зозуля"

Александр Сергеевич пользовался большим уважением среди военных моряков, его любили и помнили тысячи воинов, прошедших через корабли и военно-морское училище, которыми он командовал.

Общественность отметила его заслуги многими общественными и ведомственными наградами.

В 2012 году он стал полным кавалером общественного ордена "Во славу российского флота".

Александр Сергеевич имел такую награду, которой уже никогда ни один из нас не будет удостоен, - медаль "За освоение целинных земель"!

С мая по декабрь 1960г. он в составе сводного 624 батальона Ленинградской ВМБ поднимал целину.

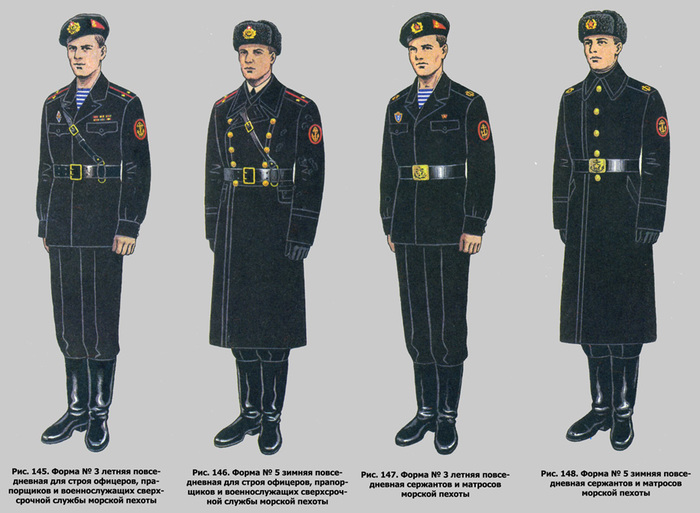

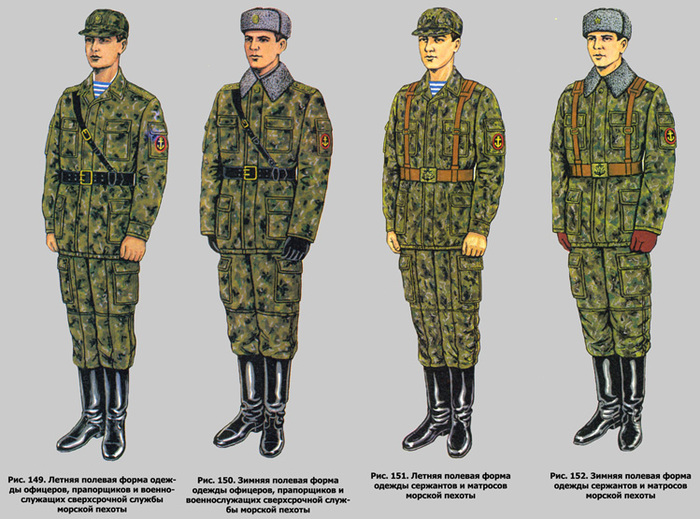

23 января 2018 года, на 80-м году жизни перестало биться сердце Александра Сергеевича . Он находился на лечении в 1469-м Военно-Морском клиническом госпитале в Североморске.