Фильм" Офицеры": немного о том, что за кадром. Часть III

Часть I можно посчитать по ссылке в которой мы узнали биографию героев , которой не было в фильме

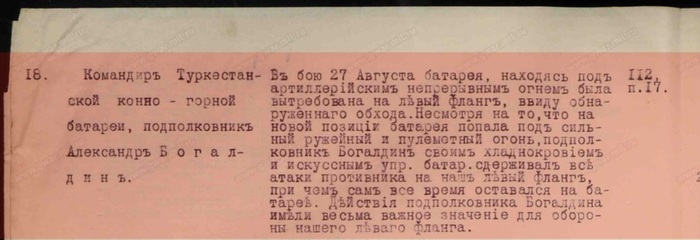

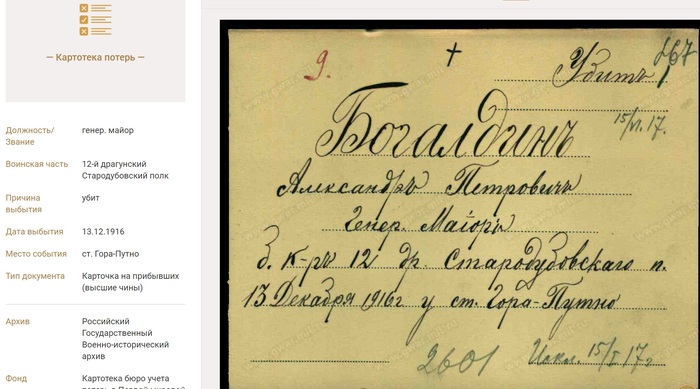

Часть II можно почитать по ссылке, в которой мы узнаем о событиях в Туркестане, которые были вне кадров фильма, в том числе и о "старом комэске"

Для Лиги Лени - в текущей части: встречи героев до Великой Отечественной – что узнаем, и как пережили сталинские репрессии (не вошло в фильм), и почему от этого провисает фильм.

Напоминаю, первоисточники:

две ссылки.

-одна на фильм

Дежурное напоминание:

Ну и чтобы не было слез, мол «как же так, фильм свежак, всего лишь 1971 года, я его не посмотрел, а вы все рассказали, опять предупреждаю – далее спойлер на спойлере.

Примерно через полгода после гибели командира эскадрона – начальника погран.участка, идет плановая замена регулярных частей на пограничников.

Это мы видим как в фильме (идет состав из более пяти «столыпинских» вагонов, в котором едут оба командира взводов (Варавва и Трофимов), и личный рядовой состав) , так и в литературной версии сценария.

«В 1921 году участок границы от Керки до Айваджа был поручен охране стрелковой бригады, которую вскоре сняли с границы. В 1922 году на этом участке были сформированы из частей 4-го кавалерийского полка 32-я и 33-я отдельные пограничные эскадроны войск ОГПУ.

В то время процветала контрабанда из Афганистана оружия и боеприпасов, а обратно – награбленного имущества. Малочисленность пограничных постов не позволяла выполнить задачу борьбы с контрабандой и многочисленными басмаческими шайками. Поэтому роль эскадронов в борьбе с ними сводилась зачастую к самообороне и выручке соседних постов, окруженных басмачами.

В марте 1923 года пограничные эскадроны были расформированы, а из Семиречья прибыл 4-й отдельный пограничный эскадрон, стоявший ранее на охране советско-китайской границы. Четыре взвода этого эскадрона заняли посты на участке Керки – Айвадж протяженностью свыше 350 км. Однако выполнить на него возложенные задачи эскадрон не мог по тем же причинам, что и предыдущие эскадроны.

В июне 1923 года для создания постоянной пограничной охраны были переброшены на границу из Оренбурга 1-й отдельный кавалерийский дивизион ОГПУ эскадронного состава, а из Ташкента – 13-й отдельный пограничный эскадрон. Эти части были сведены в Бухарский пограничный кавалерийский отряд ОГПУ. Штаб отряда был расположен в Термезе, подразделения дислоцированы по границе на участке от Пальварта до Пархара. После Пархара участок в конце 1923 года передан охране частям 6-й Алтайской кавалерийской бригады.»

То есть общая служба Варравы и Трофимова была небольшой (полгода в Туркестане + полгода в гарнизоне где-то в России)

Что любопытно, ранние годы Владимира Басова (известный актер маленьких ролей и режиссер хороших фильмов, правда более молодое поколение скорее всего его знает по мем-ролику из фильма «Дни Турбиных» его роли штабс-капитана Мышлаевского (специально взял расширенный эпизод)

очень перекликаются с героями фильма «Офицеры».

Родился он хоть и не в вагоне поезда, но тоже практически в дороге: его мать была учительницей грамоте и письму сельских жителей, и ребенок родился на станции во время переезда

Его отец, Павел Басултайнен (этнический финн), горячо принял революцию, изменил свою фамилию с Басултайнен на Басов (первоначально это было сокращение от фамилии, так как бойцы не могли выговорить фамилию), воевал в Чапаевской дивизии, и был направлен на борьбу с басмачами (служил на пограничной заставе, расположенной неподалеку от города Кушки). В 1931 году, в борьбе с ними – погиб.

Почему я еще вспомнил о Басове?

Дело в том, что когда идут финальные кадры под песню «Вечный огонь» («От героев былых времен…»),

идет нарезка кадров реальной кинохроники, сцены снятые в фильме, а также кадры иных фильмов, в которых снимались артисты В. Лановой и А.Юматов

Один из этих фильмов снимал В.Басов - «Крушение эмирата», 1955 г (отличный истерн, кстати)

Ну а там , где якобы Варрава скачет галопом с шашкой – это из фильма «Павел Корчагин», 1956 , режиссер А.Алов, В.Наумов)

И еще. Я забыл упомянуть об этом в прошлый раз: встречал «в интернетах» версию, что Иван Варавва — это мол отец Георгия Трофимова, и именно этим объясняется его столь настойчивое желание видеть Любу своей женой.

Нет, это не так: в расположение эскадрона, Любовь приехала уже беременной (в литературном сценарии и в фильме, ее украли буквально на следующую ночь после прибытия). Это ясно из слов басмача в сценарии.

— Хорошо, мы ждем до утра, — сказал полный. — Но с первым криком муэдзина мы вынем неверного гаденыша из грешной утробы его матери, джигит. И пришлем в подарок новому командиру.»

Встречи.

После того, как герои расстаются на полустанке в 1923-24 году: Варрава уезжает в Академию ком. состава в Москву, в фильме и книге, герои встречаются не часто: один раз на маньчжурской границе, другой раз во время пересменки из Испании.

Почему дороги Варравы и Трофимова расходятся, и они оба не поступают одновременно в Академию, вполне объяснимо ( количество мест в Академии ограниченно) : Варрава имеет бОльший воинский опыт (участник Первой мировой, Гражданской), имеет орден боевого Красного знамени (на 1923 год - такими орденами было награждено хотя около 11 тысяч военнослужащих – от солдат до высшего командного состава, но офицеров среди них меньшинство), имеет классическое среднее образование ( а многие имеют лишь начальное, как тот же Трофимов) , и кроме того, знает несколько зарубежных языков (английский и фарси – как минимум).

Из литературного сценария:

"Алексей вздохнул и замолчал. А Иван засмеялся.— Спряжения повторить, — строго сказал ему комэск и встал. — Завтра спрошу. Счастливо оставаться.

И вышел. Алексей подошел к столу, спросил удивленно:

— Какие спряжения?

— Английские, — очень серьезно сказал Иван. — У меня, понимаешь, к языкам способности оказались. Местный сам выучил, а с английским Георгий Петрович помогает.

...По крышам теплушек к паровозу бежит военный. Это так непривычно взволнованный Иван Варавва. Он без фуражки, казачий чуб вьется на ветру. На гимнастерке — новенький орден Боевого Красного Знамени на алой розетке."

Трофимов учится в Академии позднее, закончил с отличием ( а именно, во время эпизода на советско-китайской границы, он еще учится).

Первая встреча: скорее всего в конце 1932 – начале 1933 году, когда группа китайских войск была интернирована на Советской территории.

Вероятно, это были остатки Армии Спасения Родины

Надо заметить, что события в Китае с 1916 года, были даже покруче чем у нас – война «всех со всеми» там длилось больше, и была более запутанная.

Китай идеально подходил под идеи «перманентной революции» Троцкого, поэтому неудивительно, что советские военные агенты появились там уже с 1923 года ( а нашим разведчикам, по наследству достались агентурная база еще с царских времен)

Китай для советской разведки (что военной, что внешней) служил хорошим местом, где происходила «легендирование» разведчика для дальнейшей работы в Европе или Североамериканских Соединённых Штатов (кстати, Юлиан Семенов также использовал Китай, как место начала длительной командировки Владимирова-Исаева -Штирлица/Бользена).

Поэтому нет ничего удивительного, что Варраву направили в Китай

Тут хотелось бы обратить некое внимание на следующее: зритель фильма, часто делает те или иные выводы опираясь на внешность актера, его игравшего..

Допустим, в фильме «Офицеры», романтичный образ Варравы создал актер В.Лановой – высокий блондин (по фильму) со славянским типом лица.

Но, первоначально режиссер выбрал на роль Варравы Олега Ефремова (и тот был утвержден на съемки, но график актера не дал ему возможности сыграть). И тот совсем не похож на Ланового.

А потом в отчаянии перебирал многих актеров, вплоть (по легенде) до капитана-пилота самолета на котором как-то летел. Да и Василий Лановой не жаждал сыграть Варраву справедливо не понимая, какие чувства у его героя к жене своего друга, и почему такие поступки.

К чему это я. В литературном сценарии, в эпизоде с переходом советской границы китайцами , китаец-переводчик несколько не сомневается, что служит другому китайцу/манчжуру. Да и тот никак не выдает, что он русский.

Значит скорее всего, внешность у Варравы имеет азиатские черты. В принципе это не противоречит нашему знанию, что Варрава из потомственных терских казаков, среди которых был и калмыки и ногайцы.

Так что скорее всего, при написании своего героя, Васильев предполагал что его герой похож скорее на Лавра Корнилова (тоже корни, кстати, из казаков, но уже сибирских)

Выдержки из литературного сценария:

«— Что-то он на китайца не похож, — засомневался вдруг Алексей, вспомнив о бдительности.

— Возможно, манчжур, товарищ командир батальона.

...

— Как ты там-то оказался, Ваня?

— Назначен советником при штабе Народно-освободительной армии. Помогаю китайским товарищам.

— Тяжело?

— Пробьемся. Нас обозы связывали, дети, раненые.

....

Переводчик что-то увлеченно рассказывал Ивану, но тот отвечал односложно, выразительно поглядывая при этом на Алексея. Наконец Трофимов сообразил:

— Слушай, а где же гребцы его? Надо, понимаешь, собрать.

— Есть собрать, — отрапортовал переводчик и ушел.

....

Я ведь в Москве, в академии учусь. Здесь на стажировке.( по тексту – фраза Алексея Трофимова)»

Следующая встреча была в аэропорту, когда «пролетом Варрава» встретился с Любой.

Наверное будет интересно, что на тот момент семья Трофимовых проживала в Днепропетровске (бывший Екатеринослав). В прямую об этом не говорится, но в литературном сценарии есть отсылки: во первых «южный областной центр», во вторых – учеба Любы в медицинском вузе, который имеет историю. На 1938 год (когда происходит встреча), в СССР было не так много медицинских институтов, которые просуществовали больше 15 лет. (мать Маши Белкиной – будущей жены Егора Трофимова, была женой репрессированного преподавателя ВУЗа, и сама была доцентом института, до репрессий, долгое время).

По сути, выбор был между Ростовом-на-Дону и Днепропетровском*.

Но в пользу Днепропетровска говорит тот факт, что Варрава конечно крут, но заставить летчика сделать круг из Киева/Одессы (откуда летали наши самолеты доставляя воен.спецов в Москву, прибывших поездом/пароходом в Киев/Одессу) до Ростова-на Дону, даже он не смог бы- куда проще убедить сделать посадку в Днепропетровске (можно соврать, что обходили грозовой фронт)

* В Днепропетровске есть Овражная улица (на 1938 год - окраиная улица, упоминается в сценарии)

Встреча -это только для читателя/зрителя -вторая.

Если немного вдуматься в контекст событий (Варрава знал где живут Трофимовы, и знал как быстро найти ее в городе, и то как быстро Люба сопоставила визит Варравы с «командировкой в Испанию» Трофимова), дает нам все основания полагать, что:

- после своей «китайской» командировки встречи были неоднократные.

- Варрава поддерживал контакты с Трофимовым в Испании, и из писем/ встреч Люба знала что они( Иван и Алексей) вместе в Испании

Год локализуется просто: война в Испании это 1936-39 годы, танк БТ-7 (макет), школьник мог собрать после 1937 года, ну и Егор – уже юноша (16 лет), так что – скорее всего перед нами 1938 год.

На этот момент Варрава уже комбриг, ну а Трофимова после Испании носит звание полковника

"...На солнечной стороне улицы южного областного города у витрины книжного магазина, в которой отражался четырехэтажный жилой дом, стоял мальчик лет тринадцати с командирской сумкой через плечо, туго набитой книгами и тетрадями. Звали мальчика Егором, и у него было такое же простецкое, но очень упрямое лицо, как и у Алексея Трофимова.

....— Люба прошла в комнату, взяла трубку.

— Я слушаю. На аэродром?.. А почему такая срочность?.. Хорошо. Хорошо, я еду!

....

...Из дверей маленького здания выбежала Люба.

— Стойте! — кричала она на бегу. — Остановитесь!..

Иван оглянулся и быстро спустился на землю. Заглохли моторы.

Они встретились у трапа самолета.

— Что с Алексеем?.. — задыхаясь, выкрикнула Люба.

— С Алексеем?.. — оторопел Варавва. — Не знаю...

— Господи... — Люба вдруг приникла к его груди. — Я ведь думала...

Он поднял было руку, но так и не решился прикоснуться к ее плечам. Ни погладить волосы, ни обнять. Сказал виновато:

— Полчаса выдалось. Уговорил летчика завернуть.

— Простите, Ваня, — Люба вытерла слезы, улыбнулась. — Пролетом, значит? Спасибо.

О том, что семья переехала в Москву, после этого фрагмента, понять нельзя, так как этот момент в фильме опущен.

Момент в фильме, когда Трофимов - майор, а Егор просит денег на дорогу - это уже лето 1941 года

Но есть в сценарии:

".....— Я всю жизнь только и делала, что ждала, — продолжала Люба. — Ждала, когда ты воевал с басмачами, ждала, когда гонялся за бандой Павлюка в павлоградских степях. Ждала, когда учился, когда уезжал в командировки, когда валялся в госпиталях. Я все время ждала — и дождалась. Вечером ты приезжаешь, а утром объявляешь: собирайся. Куда собираться, Алексей? Мне надоела мебель с инвентарными номерами, я жить хочу. Нормально жить, просто — жить, как все люди. Наш сын бросил школу, недоучившись, и я не могла его удержать. Его могла удержать только Маша, но девочку загнали в нору, я тебе рассказывала всю ночь о наших ЧП. И я — тоже человек. Я обязана закончить институт, в конце концов. Назло закончить, если угодно. Я в Москву хочу, я там родилась. И я никуда не поеду, Алексей. Никуда, понимаешь?

Алексей рывком поднялся с кровати. Повернувшись спиной к жене, снял пижамную куртку, взял полотенце.

— Я должна, я обязана доказать им...

Люба взглянула на мужа и замолчала, увидев ниже лопатки свежее пулевое ранение. И тихо спросила:

— Когда едем, Алеша?

— Послезавтра, Любаша. Собирайся, — Алексей пошел к дверям, остановился, вдруг усмехнувшись:

— Докажешь в другом месте. В Москве, говорят, аж два медицинских института.

— В Москве?! — ахнула Люба.

Алексей молча улыбнулся и вышел из спальни."

То есть, в литературном сценарии, вполне построена арка героя: если в начале книги - он нерешительный юноша, который боится попросить угол для жены, то здесь уже командир, который выбил от командования комфортные условия службы"

Репрессии

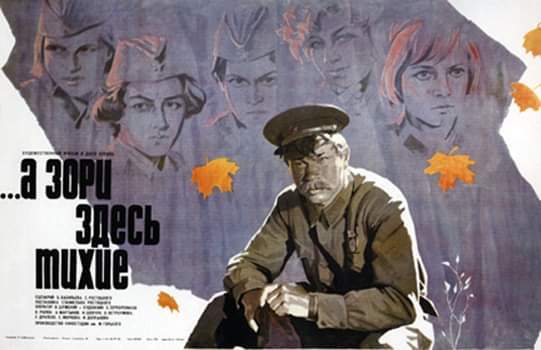

Не ищите упоминания о сталинских репрессиях в фильме – их там нет. В литературном сценарии – они занимают существенное место (меньше событий в Туркестане, но существенно больше жизни героев во время Великой Отечественной и после) и в авторском замысле играют заметную роль

Как я уже писал в первой части, первоначально фильм должен был быть двухсерийным, но … В общем режиссер, выкинул всякое упоминание о репрессиях, сценарист Раппорт перелицевал сценарий (Васильев отказался резать свою повесть) , а у зрителя фильма осталось недопонимание, как могло случится, что два высокопоставленных офицера взаимно искренне удивлены, уже в 1950 -ые годы, что его друг жив.

Ведь даже советский зритель догадывался, что для высокопоставленных лиц, узнать о судьбе человека больше возможностей, чем у среднестатистического имярека.

Фильм снимался в 1969 году, и этот брежневский период в советской истории характеризовался отказом от критики культа личности Сталина, и практически полной тишиной о репрессиях при его правлении.

Причины были довольно существенны:

- во-первых, развенчание культа личности Сталина и репрессий, негативно сказалось на внешнеполитическом положении СССР: часть социалистических стран просто отказалась сотрудничать с СССР, в сателлитах (Польше, Чехословакии, Венгрии, ГДР) пошатнулось доверие населения к власти.

-во-вторых на имидже страны: оказывается то о чем писали политические враги на Западе – оказалось в части своей недалеко от истины

- в-третьих, встал идеологический вопрос: если сталинизм не является развитием марксизма и ленинизма, то по какому пути идет сейчас страна, и не надо ли рассматривать троцкизм как течение, которое приведет к коммунизму? Да и вообще- а почему в стране все решает Коммунистическая партия, а не иные партии социалистического толка?

- в-четвертых, товарищ Сталин, особенно на фоне Хрущева, выглядел более цельной и последовательной фигурой, и обладал популярностью как среди населения, так и среди коммунистов (вплоть до предложения от нерядовых членов партии – а не вернуть ли нам репрессии обратно?)

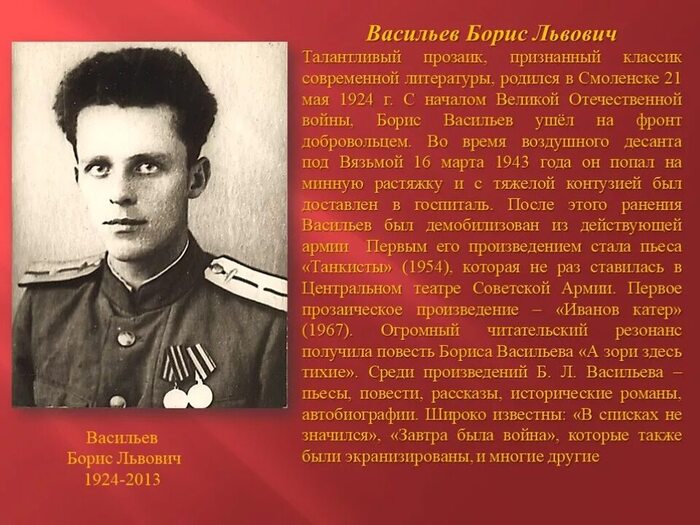

С другой стороны, в стране было множество людей, которых сталинские репрессии затронули прямо или косвенно, и которые считали, что реабилитация Сталина невозможна (Б.Васильев из их числа).

Поэтому, правление страны приняло решение, лишний раз не напоминать о товарище Сталине населению – в военных фильмах той эпохи, когда показывали верховное командование, складывалось ощущение, что единственное чем занимался Сталин во время ВОВ – это спрашивал мнения маршала Жукова ( реже Ватутина и Рокоссовского) о том, как провести военную операцию, и после доклада, тут же одобрял.

Освобождение. Фильм 1-й. Огненная дуга ( реж. Юрий Озеров, 1968 г.)

Сейчас будет краткий пересказ этой опущенной в фильме части по репрессиям, потому что без нее сложно будет рассказать в заключительной части, «что же там не так».

Начнем:

Где-то ближе к осени 1938 года, комбриг Варрава возвращается самолетом с высокопоставленными военными советниками из Испании. При посадке их всех арестовывают и сажают в тюрьму.

Алексею Трофимову его командир сообщает, что его друга арестовали, и что ему надо быть «аккуратным». Об аресте Ивана он сообщает жене. Люба начинает ходить в Бутырскую тюрьму и носить передачи Ивану. Через некоторое время, Алексея вновь вызывает руководство, уже новое (так как прежнего руководителя уже арестовали), и уже настоятельно рекомендуют забыть ему и его жене о Варраве, для их же блага.

При попытке объяснить жене, что нужно прекратить носить передачи в тюрьму и забыть о Варраве, Люба открыто говорит мужу, что это предательство, и это недостойно русского офицера:

«Трус, — Люба бросила на пол черную тарелку репродуктора и яростно растоптала ее. — А я-то, дура, думала, что мой муж — русский офицер.

— Твой муж — красный командир, а не офицер! Красный, понятно?..

— Офицер в России не попугай, в цвета не окрашен. Он украшен честью, и либо имеет ее, либо не имеет. Минус честь, Алексей, а не минус счастье. Загляни в свою душу, загляни и посмотри, осталась ли там хоть капля...»

Через некоторое время, Трофимова арестовывают, Любу вынуждают уйти с работы и переехать в Воронеж, Егора – отчисляют из училища с переводов на срочную службу в РККА.

В Воронеже, Люба не может устроится работать врачом, и устраивается швеей, живя в бараке в коммуналке вместе с женами других репрессированных.

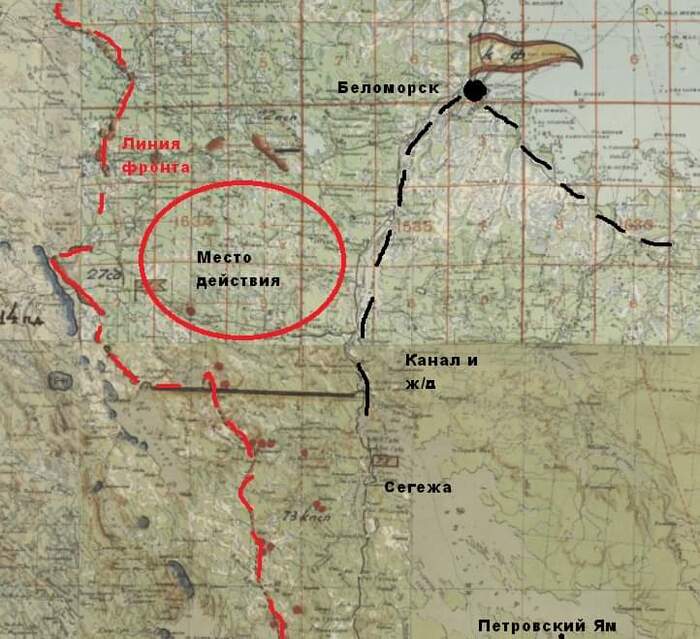

Осенью 1939 года, Алексея Трофимова освобождают из тюрьмы, при этом сначала исключают из рядов РККА, а потом восстанавливают с понижением и лишением всех наград (из полковника в старшие лейтенанты), а также прикомандировывают в кадровый запас (откуда следующий этап – в отставку). С целью продолжения службы, Трофимов напрашивается на советско-финскую войну, где совершает подвиг - взорвав в одиночку дот, который до этого пытался штурмовать неумелый молодой комбриг, положив при этом много бойцов.

За этот подвиг, Алексея повысили, так что лето 1941 года, Трофимов встречает в звании майора, а его жена - работает доктором в больнице. Судьба Варравы неизвестна, последнее что о нем знают - что он был отправлен осенью 1938 года по этапу, и видели его нацарапанную на стене КПЗ его рукой надпись, в которой он прощался с ними.

Фух… Постарался все уложить максимально компактно

Борис Васильев, как мне кажется, считал, что сталинские репрессии нанесли сильный урон мощи Советского государства, лишив ее инициативных опытных командиров, а также поселив в оставшихся дух недоверия, стремления снять с себя ответственность. На ведущие позиции выдвигались неопытные командиры. Все это вылилось в неудачи в 1941- начале 1942 года, большие неоправданные потери в армии и как следствие мирных граждан, что привело к невосполнимым демографическим потерям, и тяжелому экономическому положению страны.

Иначе он бы не написал в таком духе о репрессиях, в своем сценарии.

Вопрос оправданности сталинских репрессий, а также влияние их на обороноспособность страны, среди людей, интересующихся историей, примерно на том же уровне, как и роль ленд-лиза в победе Красной Армии над нацисткой Германией и ее сателлитами (от «и без них смогли бы, но спасибо за тушенку» до «без их помощи успеха на Курской дуге и далее не было бы»)

На самом деле, вопрос непростой, однозначного ответа прав ли Борис Васильев или нет в своей оценке, нет.

Ну и чтобы не разгонять эту часть до неприличных размеров, тем кто хочет разобраться самому, вот ряд работ

Для начала лучше послушать эту лекцию Гуляева (она обзорная , где он рассказывает какие есть подходы и школы к изучению данного вопроса ( конечно, лекция не без вопросов к лектору)

Тимонов «Погром командиров": фактические результаты репрессий среди комсостава РККА в 1937–38 годах»

Если кратко:

- чем выше в 1937-1938 гг звание и должность, тем больше шансов что посадят, и расстреляют: в работах рассматривается только высший комсостав, но репрессиям подвергался и младший ком.состав. Другое дело, что полковников гораздо меньше, чем лейтенантов, поэтому одна и та же цифра репрессированных полковников и лейтенантов, в процентном отношении среди всех полковников и всех лейтенантов была разной

- репрессиями 1937 -1938 гг, практически полностью были «вычищены» золотопогонники с кафедр академий, которые еще оставались после репрессий 1930 г по делу «Весна/Гвардейское дело»

- в годы Великой Отечественной, большинство реабилитированных и возвращенных в РККА офицеров показало себя с положительной стороны.

Заметил бы еще одну вещь.

Репрессии среди офицерского состава в РККА в 1937 году начались по причине опасения руководством страны (прежде всего Сталиным), что будет армейский мятеж, который будет успешен.

Поводом для репрессий послужило ультимативное требование Тухачевского и Гамарника убрать Ворошилова из армии, а также требование - бОльшей самостоятельности в принятии решений.

Если посмотреть на это глазами Сталина, то все очевидно: Тухачевский с заговорщиками, хотят сначала установить на ключевых постах «своих людей», потом как в Испании (где уже идет война франкистов против законного правительства), объявить мятеж, и в, качестве союзника, привлечь Троцкого, у которого много сторонников в аппарате управления страны, в том числе органов госбезопасности.

Троцкий, кстати, на тот момент реальная угроза власти непопулярному Сталину в стране, потому как: это был действительно ближайший помощник Ленина; именно под управлением Троцкого большевики победили в Гражданской войне и интервенции, а самое главное - его идеология действительно была в духе развития «мировой революции» . Да и заставили покинуть его страну относительно недавно по тем временам - в 1929 году. А всего 10 лет назад, до описываемых событий, он был лидером страны

Ну и «вишенкой на торте»: Сталин постоянно получал донесения из разных независимых источников (от чехословаков, от французов), что Тухачевский имеет контакты с Троцким.

Отдельным списком шли «испанцы», которые были военными советниками при армиях республиканского правительства Испании: они плотно контактировали со сторонниками Троцкого и именно на их глазах был организован и проведен троцкистами и анархистами внутренний Барселонский мятеж против республиканского правительства.

После того как механизм репрессий был запущен, то репрессии касались всех, кто был чем-то обязан репрессированному, или был его протеже.

Васильев, корректно отразил это в «Офицерах», указав что Трофимов пострадал только из-за настойчивого желания его жены помочь Варраве .

Так же, он корректно отразил, что после того, как Берия полностью забрал власть в госбезопасности от Ежова, довольно оперативно начали выпускать, тех кто был еще живой, и на которых не было прямых улик участия в подготовке заговора (если он действительно был).

Восстановление в РККА в пониженном или прежнем звании - так же правда.

Пока конец.

Анонс: В пятой части будет про Великую Отечественную, странный разговор Варравы и Трофимова, за что дали звание майора Ивану Трофимову.