Пять причин поражения белых в Гражданской войне.

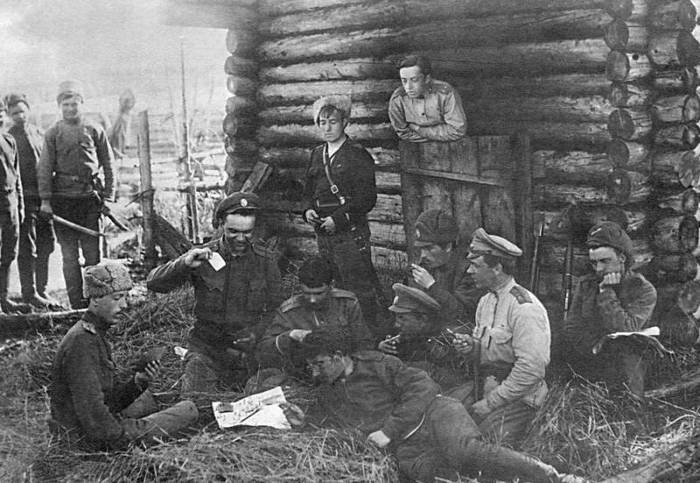

Сто лет назад, в 1918 году, в России началась Гражданская война – одна из самых трагических страниц за всю большую историю нашей страны. Тогда это казалось удивительным, но спустя несколько лет кровавых боев и полного хаоса на отдельных территориях бывшей империи, Красная Армия победила своих противников. Несмотря на то, что Белым движением руководили прославленные русские генералы, белых поддерживали практически все страны мира – от США и Великобритании до Японии, оппонентам большевиков так и не удалось вернуть утраченную в октябре 1917 года власть. Как же случилось так, что в Гражданской войне белые потерпели сокрушительное поражение?

Иностранная интервенция в Россию

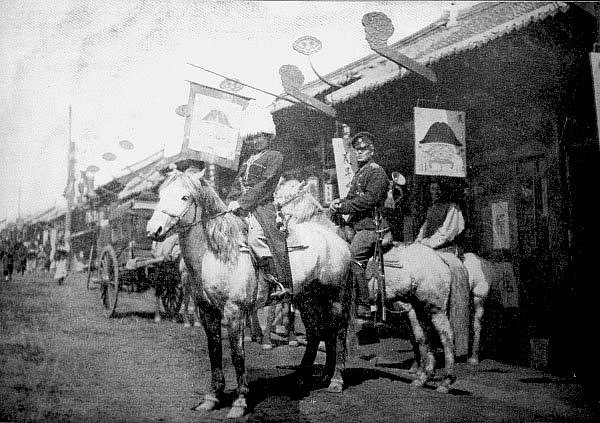

Одной из ключевых причин поражения Белого движения стал его союз с иностранными государствами. Практически с самого начала Гражданской войны лидеры белых заручились поддержкой большинства тогдашних независимых государств. Но и этого им оказалось мало. Когда в портах Русского Севера, Крыма и Кавказа, Дальнего Востока высадились британские, американские, французские, японские войска, белые установили с ними тесное сотрудничество.

Разумеется, западным державам было глубоко безразлично политическое будущее российского государства. Интервенция в Россию проводилась участвовавшими в ней странами исключительно в собственных политических и экономических интересах. Великобритания, Франция, Япония, США и прочие страны, отправившие в Россию свои войска, рассчитывали на свой «кусок пирога» при дележе распавшейся империи.

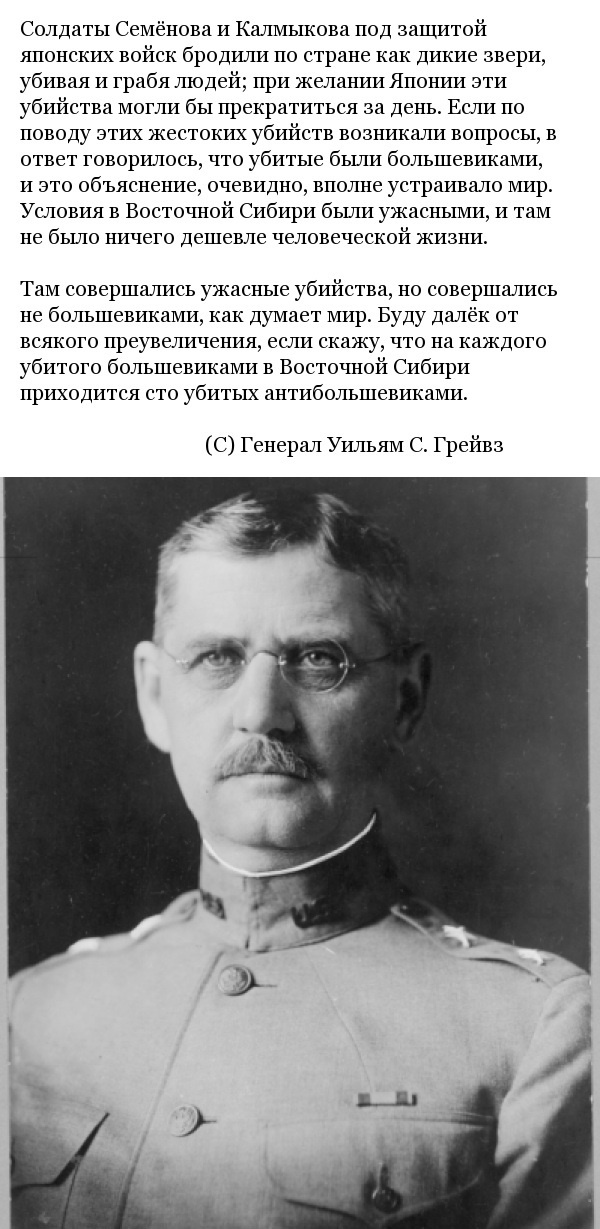

К примеру, японцы, тесно сотрудничавшие с атаманом Семеновым и поддерживавшие семеновцев деньгами и оружием, не скрывали своих экспансионистских планов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Сотрудничавшие с японским командованием белые, таким образом, превращались в проводников японских интересов. Это, кстати, впоследствии прекрасно продемонстрировала и сама судьба атамана Семенова и его ближайшего окружения, которые после Гражданской войны оказались на службе у японских милитаристов и использовались последними для осуществления провокационной и диверсионной деятельности против советского государства.

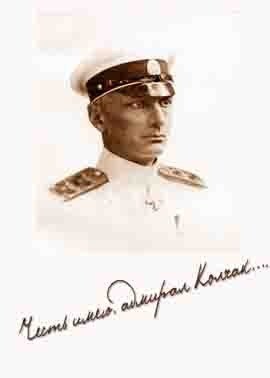

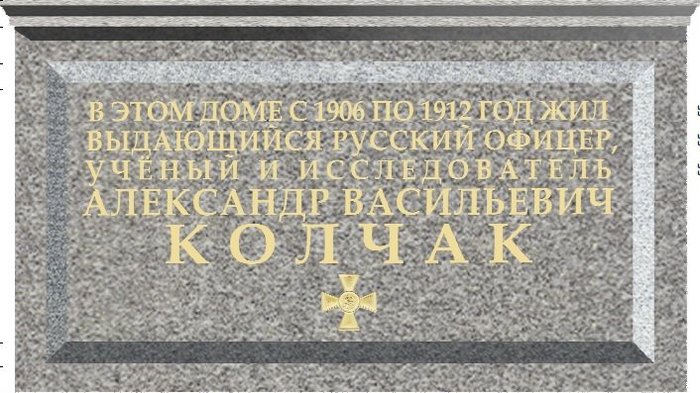

Если Семенов сотрудничал с японцами открыто, то Колчак и Деникин предпочитали взаимодействовать с западными союзниками менее выраженно. Но, тем не менее, всем и так было понятно, что Белое движение получает деньги и оружие от западных союзников. И это тоже было неспроста – не зря Уинстон Черчилль в свое время заявил, что «не мы сражались в интересах Колчака и Деникина, но что Колчак и Деникин сражались в наших интересах». Чем дольше продолжалась Гражданская война в России, тем больше ослаблялась наша страна, гибли молодые и активные люди, расхищались национальные богатства.

Естественно, что многие настоящие патриоты России, в том числе и царские офицеры и генералы, никогда прежде не замеченные в симпатиях к левым, прекрасно понимали, какую угрозу несут стране интервенция, Гражданская война и деятельность многочисленных белых директорий, правителей и атаманов. Поэтому именно большевики и Красная Армия вскоре стали ассоциироваться с силой, способной заново собрать рассыпающуюся по швам Россию. Сотрудничество с интервентами в глазах многих патриотов России выглядело настоящим предательством. От Белого движения отвернулись многие боевые офицеры и даже генералы старой русской армии.

Социальная политика

Февральская, а затем и Октябрьская революция были обусловлены глубочайшим кризисом в социальных отношениях, который к тому времени назрел в российском обществе. Подходило к концу второе десятилетие ХХ века, а в Российской империи сохранялись сословные привилегии, земля и основная часть промышленности находились в частных руках, велась очень непродуманная политика в национальном вопросе. Когда революционные партии и движения подняли лозунги социального характера, они сразу же встретили поддержку со стороны крестьянства и рабочего класса.

Однако, после начала Гражданской войны, Белое движение практически упустило социальную составляющую. Вместо того, чтобы точно также пообещать крестьянам землю, заявить о переходе собственности в руки трудового народа, белые действовали очень неопределенно в социальном вопросе, их позиция была невнятной, а кое-где и откровенно антинародной. Многие белые формирования не гнушались мародерством, негативно относились к рабочим и действовали по отношению к ним очень жестко. О расправах колчаковцев и семеновцев над мирным населением в Сибири написано очень много.

Именно социальная составляющая политики большевистской партии явилась одним из главных факторов и прихода большевиков к власти, и их способности удержать власть в своих руках. Основная масса простого населения России поддержала большевиков и это бесспорный факт.

В Центральной России белым так и не удалось закрепиться. И это было не случайно, поскольку, в отличие от периферийных регионов, где проживало казачье население, пользовавшееся при царях большими привилегиями, в Центральной России белые были фактически лишены социальной базы – их не поддерживало ни крестьянство, ни городской рабочий класс. Но и в тех регионах, где белые до 1920 года контролировали ситуацию, действовали многочисленные партизанские формирования.

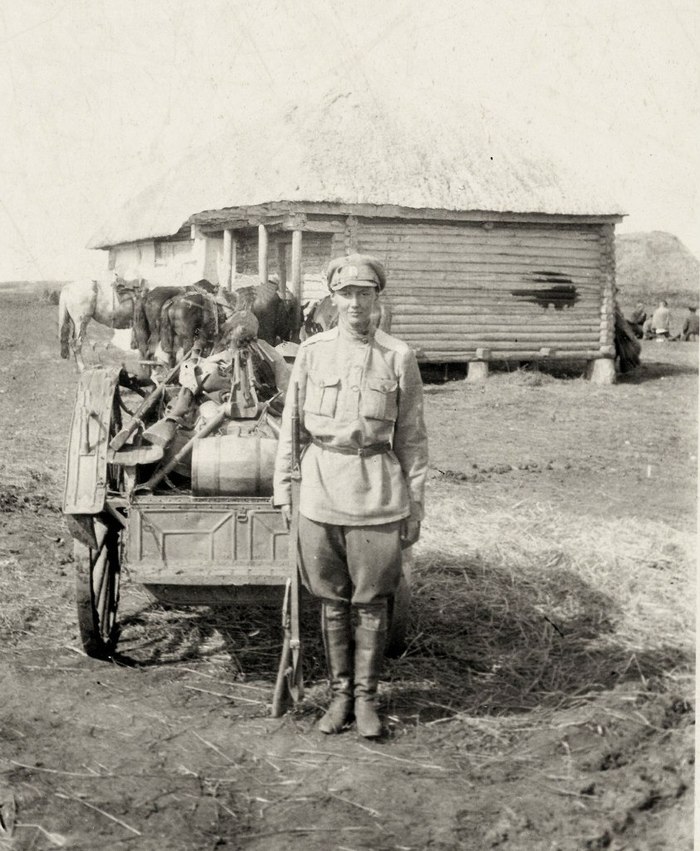

Кадровая проблема

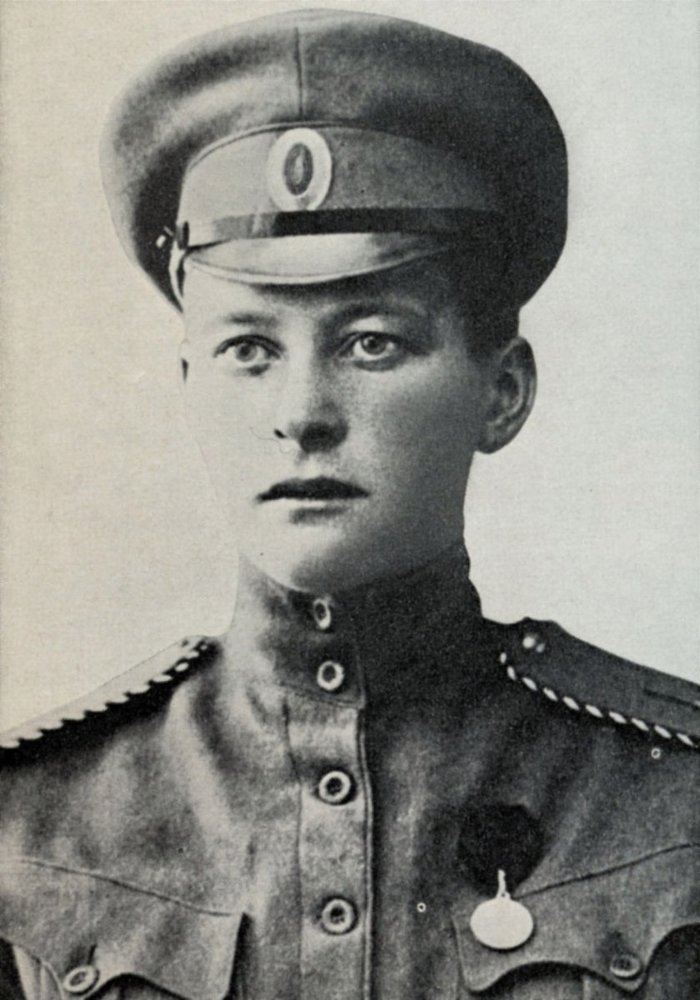

В обывательском сознании Белое движение неизменно ассоциируется с офицерством старой русской армии, с «поручиками и корнетами», которые сражались против превосходящих их по численности простолюдинов. На самом деле, в годы Первой мировой войны произошло тотальное кадровое обновление офицерского корпуса российской императорской армии. Старое кадровое офицерство, практически поголовно происходившее из дворян и получавшее качественное военное образование, в большинстве своем выбыло из строя уже в первые месяцы и годы войны.

Далее в армии возник серьезный кадровый дефицит. Нехватка офицеров была столь колоссальна, что командование пошло на значительное упрощение присвоения офицерских званий. В результате этого кадрового обновления, основная часть младших офицеров русской армии к 1917 году имела мещанское и крестьянское происхождение, среди них было много выслужившихся нижних чинов или выпускников гражданских учебных заведений, прошедших ускоренную подготовку в качестве офицеров. Среди них было очень много людей демократических и социалистических взглядов, которые сами ненавидели монархию и не собирались за нее сражаться.

В ходе Гражданской войны до 70% офицерского корпуса старой русской армии воевали в составе РККА. Более того, помимо многочисленных младших офицеров, на сторону красных перешли многие старшие и высшие офицеры, включая офицеров Генерального штаба. Именно активное участие военных специалистов позволило Красной Армии в кратчайшие сроки превратиться в боеспособные вооруженные силы, выстроить собственную систему подготовки командного состава и технических специалистов, наладить управление всевозможными службами войск.

Раздробленность белых

Еще одной важнейшей причиной поражения Белого движения стала его полная раздробленность, неспособность большинства белых командиров договариваться между собой, идти на компромиссы, формировать централизованную структуру – и военную, и политическую. В Белом движении не прекращалось соперничество, борьба за власть и финансовые потоки.

В плане централизации руководства большевики отличались от белых как небо и земля. Советской России сразу удалось выстроить достаточно эффективную структуру организации и гражданского, и военного управления. Несмотря на многочисленные случаи самоуправства командиров, проявления т.н. «партизанщины», у большевиков была единая Красная Армия, а у белых – множество формирований, слабо связанных между собой, а иногда и откровенно враждовавших друг с другом.

Отсутствие идеологии и политического центра

В отличие от большевиков, объединенных единой и хорошо разработанной идеологией, имевших своих теоретиков и публицистов, Белое движение было полностью аморфным в идеологическом отношении. В его рядах объединились сторонники взаимоисключающих взглядов – от эсеров и меньшевиков до монархистов и даже до таких причудливых персонажей как Роман Унгерн фон Штернберг, политические взгляды которого – вообще отдельная песня.

Отсутствие единой идеологии очень пагубно сказывалось не только на внутренней ситуации в Белом движении, но и на его поддержке населением. Люди просто не понимали, за что воюют белые. Если красные воевали за какой-то новый мир, не всегда и не во всем понятный, но новый, то белые не могли внятно объяснить свою позицию и люди были убеждены, что они воюют за то, чтобы «жить как раньше». Но ведь далеко не всем, включая и обеспеченные категории населения, нравилось жить в царской России. Однако белые не удосуживали себя разработкой внятной идеологии. Более того, их среда не родила и достойных гражданских политиков, публицистов, которые могли бы конкурировать с представителями большевиков.

Трагический финал Белого движения был, в значительной степени, подготовлен самими белыми, точнее их лидерами и командирами, не способными правильно оценить ситуацию и выработать стратегию действий, адекватную народным запросам.

Автор Илья Полонский

https://topwar.ru/150405-pjat-prichin-porazhenija-belyh-v-gr...