Прерванный полет «Валькирии». Как скрепка за 39 центов спасла самолет за 750 млн долларов

В фантастическом фильме «Пятый элемент» есть сцена, в которой всего одна спичка спасает целый мир. История, которую в этот раз поведаю, чем-то похожа. Она менее масштабна, зато произошла в реальности.

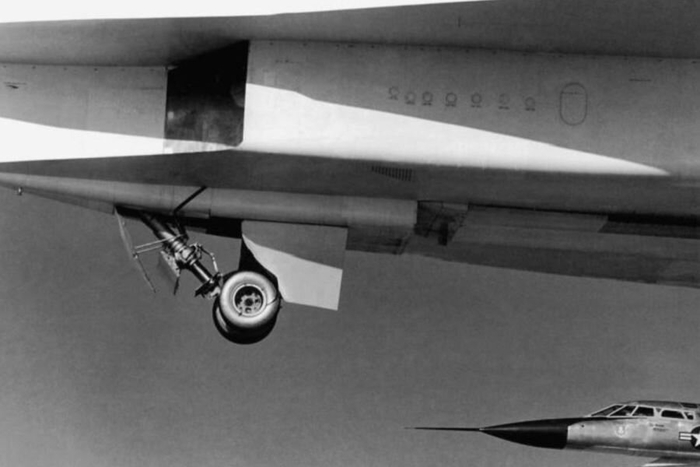

На дворе 30 апреля 1966 года. В очередной полет отправляется второй экземпляр экспериментального сверхзвукового самолета XB-70A «Валькирия». Перед экипажем в составе командира корабля Эла Уайта и второго пилота Джозефа Коттона была поставлена задача разогнаться до скорости, превышающей 3 Маха (более 3 000 км/ч), и поддерживать ее более 30 минут.

Второй экземпляр XB-70A на авиабазе и в полете

Звучит несколько фантастично, но XB-70A был на подобное способен. Самолет разрабатывали в фирме North American Aviation со второй половины 1950-х для замены дозвуковых B-52. «Валькирия» должна была сочетать в себе максимальную дальность в 15 000 км и возможность крейсерского полета на сверхзвуковой скорости на высоте более 20 км. Военные считали, что такие параметры позволят успешно прорывать ПВО СССР для нанесения ядерных ударов.

Примерно в эти же годы в ОКБ Мясищева по аналогичной доктрине разрабатывали М-50. Он тоже должен был на сверхзвуковой скорости прорывать ПВО противника для доставки «мирного атома».

К началу 1960-х по обе стороны Атлантики на фоне успехов в создании баллистических ракет и комплексов ПВО пришли к выводу, что не обязательно иметь на вооружении такие безумно дорогие и технически сложные самолеты, поскольку с нанесением ядерных ударов МБР справятся лучше.

В итоге в СССР единственный прототип М-50 отправился на хранение, а потом в музей. Американской «Валькирии» повезло больше: программу перевели в ранг исследовательской. Всего в 1964-1965 годах построили два самолета XB-70A, имевших некоторые отличия в конструкции и составе бортового оборудования.

Первый экземпляр XB-70A на аэродроме. Хорошо видны шесть турбореактивных двигателей General Electric YJ93-GE-3

На этом историческая справка окончена, возвращаемся непосредственно к тому самому полету 30 апреля 1966 года.

Все пошло не по плану сразу после взлета: передняя стойка шасси отказалась убираться в нишу и застыла примерно на середине своего пути. При этом левый пневматик еще и порезало о створку. Какие-либо попытки сдвинуть стойку в любом из направлений успехом не увенчались: ни две гидравлические, ни резервная электрическая система уборки шасси не работали.

Вы можете спросить: а что такого-то? Ведь многие самолеты успешно садились и без передней стойки. Но с «Валькирией» такой фокус не работал: при посадке только на задние опоры вытянутый фюзеляж гарантировано ломался со всеми вытекающими. А именно вытекающими тоннами топлива. Да и при пустых баках шансов на спасение летчиков и машины в таких обстоятельствах не было.

Поскольку программой на этот день предусматривался длительный полет на сверхзвуке, баки были полны, что позволило пару часов кружить в ожидании решения.

Первая идея не выгорела: Уайт дважды попробовал приложиться задними опорами о ВПП аэродрома в надежде, что по инерции опустится и передняя. Не опустилась.

Решение пришло спустя два часа после обнаружение неполадки. Технические специалисты на земле пришли к выводу, что электрическую систему не получается активировать из-за вышедшего из строя контроллера. Поэтому они рекомендовали экипажу закоротить цепь напрямую в обход контроллера.

Вот только никаких инструментов и запчастей для такого фокуса у летчиков не было, поэтому пришлось выкручиваться. И вот тут как раз и наступил звездный час для обычной канцелярской скрепки, которую второй пилот Коттон нашел у себя в портфеле с бумагами. Он протиснулся между спасательных капсул к щитку, распрямил скрепку и замкнул цепь. Скрепку в этот момент он держал в руке, от тока его защищала кожаная перчатка.

Я смотрел разные источники: и на русском и на английском языках. Не исключаю, что все было несколько проще: перегорел предохранитель, а с помощью скрепки пилот просто замкнул напрямую. Но суть от этого не меняется. Кстати, 39 центов в 1966 году равнялись 3 долларам и 71 центу в 2023 году. Интересно, из чего была сделана такая дорогущая скрепка? Возможно, газетчики взяли для заголовка цену набора скрепок. Кстати, цена самолета, тоже непонятно откуда взята. Впрочем, возможно, что журналисты просто поделили стоимость программы в 1,5 млрд долларов на 2. Столько было выпущено самолетов. Методология, конечно, весьма сомнительна.

Идея сработала: резервная электрическая система включилась и выпустила переднюю стойку. Но расслабляться было рано: из-за неисправности гидравлики три тормоза из четырех на задних опорах шасси оказались заблокированы. Также не забываем, что один из двух пневматиков на передней стойке порезало при попытке уборки.

В результате при посадке «Валькирия» устроила целое фаер-шоу, но пожарные были готовы к такому развитию событий и оперативно все потушили. В тот день экипаж и наземные службы прошли буквально по лезвию бритвы.

Я не верю в судьбу, но этому самолету была будто предначертана печальная участь. Спустя чуть более месяца, 8 июня 1966 года, второй летный экземпляр «Валькирии» разбился после столкновения с F-104 Starfighter. Трагедия произошла во время съемки рекламного ролика для компании General Electric – производителя двигателей для XB-70A и ряда других самолетов, которые выстроились в воздухе для эффектных кадров.

«Валькирию» в тот день снова пилотировал Эл Уайт. Он успел катапультироваться вместе со своей капсулой, но получил тяжелые травмы при приземлении и больше никогда не летал. Второй пилот Карл Кросс, для которого это был первый полет на «Валькирии», не смог покинуть падающий самолет и погиб.

Моменты катастрофы 8 июня 1966 года. Истребитель столкнулся с опущенной правой законцовкой крыла, перевернулся через фюзеляж, затем снес оба киля, ударился о левую консоль крыла и взорвался.

Некоторое время XB-70 продолжал горизонтальный полет, но затем потерял управление и перешел в плоский штопор, из которого не было шансов выбраться

В промежутке между перечисленными выше событиями машина успела продемонстрировать свои высокие возможности: 19 мая 1966 года состоялся полет, в ходе которого второй экземпляр XB-70A в течение 33 минут перемещался на скорости, превышающей 3 Маха. Данный результат до сих пор является рекордным для стратегических бомбардировщиков.

Несмотря на серьезнейший удар, исследовательская программа продолжилась: оставшийся первый экземпляр использовался до 1968 года. После завершения исследований самолет своим ходом добрался до авиабазы Райт-Паттерсон в штате Огайо, где занял свое почетное место в Национальном музее ВВС США.

Если вам понравился пост, обязательно подписывайтесь: новые публикации у меня выходят регулярно. Также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты. Буду рад любой сумме.

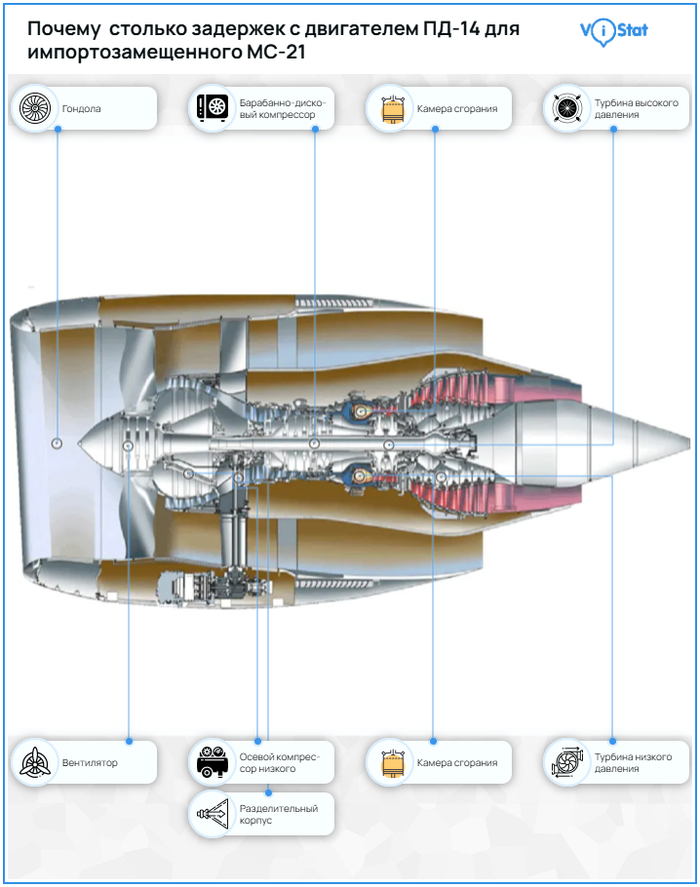

Почему столько задержек с двигателем ПД-14 для импортозамещенного МС-21?1

Причина в том, что в области отечественного авиационного двигателестроения он стал самым масштабным за последние несколько десятилетий. Эксперты и причастные лица были заинтригованы этой работой.

Вот честно, пишу и не верю.

А все потому, что сегодня всплыла очередная новость с изменением характеристик - конечно, в меньшую сторону. Говорили, будет летать на 5100 км, а он только на 3830 сможет. Минус 25% к дальности.

Объединенная авиастроительная корпорация официально подтвердила то, о чем авиационное сообщество говорило шепотом: флагман российского авипрома, самолет МС-21-300, серьезно «похудел» в дальности. Падение на четверть — это не просто цифра, это красноречивый симптом глубоких проблем.

Чиновники находят объяснения. В «Ростехе» заявили, что ранее указывали «проект будущего», а теперь говорят о реальной машине. Подчеркивается, что лайнер и так перевыполнил техзадание 2009 года, а получившаяся дальность покрывает 80% российских маршрутов. Логика есть, но она пахнет оправданием.

Реальность такова: импортозамещение далось ценой утяжеления планера. После замены западных композитов на отечественные самолет, по данным СМИ, потяжелел на шесть тонн. Физику не обманешь: больший вес при той же тяге означает меньшую дальность. Обещания «довести до ума» в будущем сталкиваются с суровой практикой — первый полет полностью импортозамещенной версии уже больше года переносится, а авиакомпании остаются без нового лайнера.

Для перевозчиков это не просто статистика. Прямой рейс из Москвы в Иркутск или на курорты Турции становится рискованной авантюрой. Снижение дальности — это сужение маршрутной сети, потеря гибкости и, в конечном счете, денег.

Таким образом, МС-21 из символа технологического прорыва рискует превратиться в сложный компромисс. Плата за суверенитет оказалась высокой, измеренной в тысячах непройденных километров. И пока самолет не взлетел, этот компромисс остается главным вопросом к создателям, ответ на который определит будущее всей российской гражданской авиации.

Используемые в ПД-14 технологии

Необычность проекта в том, что при его реализации создали профильные группы. У каждой было свое направление, поэтому эффективность работы оказалась максимальной. К разработке были привлечены специалисты разных предприятий ОДК и отраслевых институтов. На этапе конструирования «демонстратора» произошло событие, определившее будущее силовой установки. На этой стадии конструкторы смогли отработать технологию изготовления пустотелой титановой лопатки вентилятора. Они использовали инновационный метод сверхпластической формовки и диффузионной сварки. В освоении технологии участвовали разные специалисты: ЦИАМ им. П. И. Баранова, ОДК-Авиадвигатель, ОДК-УМПО и т.д.

Еще одной сверхважной задачей стало создание турбины низкого давления ТНД). Здесь ключевую роль сыграли опыт и знания конструкторов и Перми и Уфы. Именно они выбрали перспективное направление для работы среди двух имеющихся: · минимальное количество ступеней при максимальных размерах самой турбины; · как можно больше ступеней и меньший диаметр турбины. В итоге конструкторы выбрали проверенный подход с большим количеством ступеней и умеренными габаритами элемента. Это позволило добиться отличного сочетания силовой отдачи и экономичности на крейсерском режиме. Еще один уникальный момент — одновременная работа ОДК-Авиадвигатель над мотором ПД-14 и мотогондолой. Таких примеров отечественная сфера двигателестроения ранее не знала. Опыт оказался удачным. Конструкторы решили не использовать популярный на то время распашной тип реверсивного устройства. Другой инновацией стало внедрение электропривода, который также был создан в России компаниями «Диаконт» и «Электропривод».

Упомянутые выше пустотелые лопатки вентилятора позволили значительно снизить массу силовой установки. Для их изготовления была проведена колоссальная по объему и содержанию работа. Специалистам удалось получить изделия, имевшие минимальную массу и способные выдерживать колоссальные нагрузки.

Научное обоснование выбранных инженерных решений

У двигателя ПД-14 высокая степень двухконтурности (8.5), что нехарактерно для подобных агрегатов. Но тогда почему было выбрано подобное решение? Все дело в ценах на топливо! ВАЖНО: Степень двухконтурности — это соотношение расхода воздуха, проходящего через внешний контур и турбину. При равных условиях этот показатель напрямую влияет на тягу двигателя. Увеличить тягу силовой установки можно двумя способами. Рассмотрим каждый из них: 1. Повышение скорости реактивной струи. При увеличении этого показателя в 2 раза кинетическая энергия возрастает в 4 раза. 2. Увеличение массы реактивной струи. Здесь изменения показателей пропорциональны. То есть если масса струи увеличится вдвое, то и энергия станет x2. Фактически при идентичных характеристиках тяги можно получить кинетическую энергию струи с кратной разницей.

Если идти по пути увеличения кинетической энергии струи, то неизбежно повышение расхода топливо. В нынешних реалиях это экономически невыгодно, и ситуация вряд ли когда-нибудь изменится. Поэтому необходимо одновременно снизить скорость струи и повысить ее массу. Здесь на первый план выходит второй контур, который забирает определенный процент энергии турбины и формирует тягу струи во внешнем контуре. При таких вводных скорость струи понижается, ее масса растет и увеличивается тяга. И все это происходит при уменьшении расхода топлива!

У высокой двухконтурности есть и обратная сторона. Она негативно влияет на максимальную и крейсерскую скорость, а также на тягу ВС с увеличением высоты. Поэтому раньше конструкторы предпочитали иметь низкую двухконтурность при высоких других показателях (скорости, тяге и «аппетитах» двигателей). Но сейчас приходится думать об экономичности. ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ: У ПД-14 на крейсерском режиме движения (скорость 0.8 М и высота 11 тыс.м.) тяга сильно падает с высотой и равняется 2430 кг.

Используемые материалы

Для изготовления двигателя выбраны особые никелевые и титановые сплавы, имеющие высочайшую прочность. Сама мотогондола на 2/3 выполнена из отечественного композита. Все это в комплексе позволяет значительно снизить итоговую массу силовой установки. ФАКТ: При создании ПД-14 нашли практическое применение около двух десятков инновационных российских материалов. В частности, для изготовления дисков 6-8 ступеней применялся новейший никелевый гранульный сплав. А лопатки турбин сделали из облегченного интерметаллида титана.

Про весь ужас вокруг МС-21, а также инфографика по МС-21 и ПД-14 - здесь https://vistat.org/art/pochemu-stolko-zaderzhek-s-dvigatelem...

Дальность полета МС-21 сокращена на 1,2 тыс. км от предполагавшейся ранее

Полностью импортозамещенный самолет МС-21-300 в двухклассной компоновке с 175 пассажирами на борту сможет преодолевать максимальное расстояние в 3830 км. Это следует из обновленных технических характеристик воздушного судна. Информация доступна на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Более ранние характеристики предполагали максимальную дальность в пределах 5,1 тыс. км.

О сокращении дальности полета импортозамещенного МС-21 отраслевые источники заявляли «Ъ» еще в 2024 году. Причиной называлось утяжеление самолета после импортозамещения компонентов. Предполагалось, что дальность будет ограничена 2,3 тыс. км, но по мере летных испытаний ее доведут до показателя в 3,8–4,1 тыс. км. Этого достаточно, чтобы охватывать до 90% внутренних авиарейсов.

МС-21, оснащенный новыми отечественными системами и двигателями ПД-14, в настоящее время проходит летные испытания в Иркутске. Сертификация импортозамещенного самолета завершится до конца следующего года.

МС-21 рассчитан на вместимость от 163 до 211 пассажиров и собирается на Иркутском авиационном заводе. Первый полет модели состоялся в мае 2017 года, а в декабре 2020 года самолет впервые подняли в воздух с российскими двигателями ПД-14. В 2029 году планируется выйти на ежегодный выпуск 72 самолетов МС-21.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8193720

Ну прям кучно новости пошли. В очередной раз, хорошие друзья кого надо и по совместительству менеджеры госкорпораций жидко обосрались. Теперь мс-21 официально из конкурента а320 и b737 стал "конкурентом" в кавычках, ибо их дальность полета около 6000+км, а мы получили "толстый суперджет" что летает меньше 4000 км. И опять эта нескончаемая песня, теперь в 2029 году по 72 в год. Напомню, что еще недавно обещали выпустить 1000 самолетов к 2030. Вангую, что в самом оптимистичном случае их будет 10.

Все-таки, надо с ними как в Китае, по-дргому уже никак.

Наверное такой челендж

Устоять за самолётом во время взлёта.