История Ка-50

2 поста

2 поста

2 поста

2 поста

2 поста

3 поста

Вы наверняка натыкались в сети на картинки с советскими «лазерными танками», особенно с монструозной конструкцией на базе САУ «Мста-С», известной как «Сжатие».

Можно подумать, что это какие-то суперсекретные машины, которые должны были сжигать технику противника на поле боя. Но это не так, совсем не так.

В этой статье я кратко и понятно расскажу об этих интересных разработках.

Лазерные технологии начали активно развиваться в ведущих научных державах в 1960-х, и СССР был одним из лидеров в этой сфере. В военной сфере лазеры стали активно применяться в 1970-х, например, для измерения дальности до цели и наведения корректируемых бомб и ракет.

И это лишь один из примеров, пожалуй, самый известный. Но были и другие.

Например, лазер решили использовать для противодействия оптико-электронным средствам противника: прицелам, дальномерам, визирам на технике, а также операторам данных средств и наводчикам ПТРК.

Как это работает? Комплекс, установленный на мобильное шасси, поражает цель лазерным лучом. В результате оптико-электронная система, подвергнутая воздействию, временно или полностью выходит из строя. Также может пострадать и оператор, а точнее его зрение.

Так американцы представляли использование советских боевых лазеров. Конечно же, в Афганистане. Не совсем понятно, какие оптико-электронные системы можно было бы подавлять, учитывая, что у моджахедов никакой техники не было

Да, непосредственно «жечь» танки и вертолеты никто не планировал — для этого совершенно недостаточно мощности установки, которую можно разместить на мобильном шасси. Но и поражение оптических систем может без уничтожения техники вывести ее из строя, поэтому идея не лишена смысла.

Теперь пройдемся по основным советским наземным мобильным лазерным комплексам, которые разрабатывались в разное время. По ним всем не так много информации, да и она довольно противоречива. Поэтому постараюсь обойтись без сомнительных цифр и создать общую картину для лучшего понимания.

Первым был автономный комплекс специального 1К11 «Стилет». Комплекс разработан во второй половине 1970-х, предназначался для противодействия оптико-электронным средствам наземной техники: на дальности до 3000 метров днем и 1200 метров ночью. Скорострельность, если так можно выразиться, составляла 1 импульс в 15 секунд. После 20 импульсов подряд требовалось 15 минут на охлаждение.

Наведение на цель осуществлялось при помощи системы зеркал, расположенных в небольшой поворотной башне.

Можно встретить утверждения, что 1К11 самостоятельно находил цели по бликам от оптики, но это не так. Обнаружение и наведение осуществлялось вручную, что не могло не сказаться на эффективности.

Комплекс был построен на шасси САУ 2С3 «Акация». Внутри корпуса располагался сам лазер и необходимая для его работы аппаратура общим весом в 7,3 тонны, а общая масса машины составляла 28,5 тонны, что было на пределе возможностей шасси. Для работы лазеру требуется много энергии, которая вырабатывалась генераторами, которые работали от отдельного дизельного двигателя мощностью 400 л.с. Генераторы, в свою, очередь, заряжают конденсаторы, которые в нужный момент отдавали энергию лазеру. Все это требовало еще и мощного охлаждения, поэтому неудивительно, что общая масса оборудования превышала 7 тонн.

«Стилет» был принят на вооружение в 1982 году. В большинстве источников утверждается, что АКСВ 1К11 не производился серийно и был выпущен лишь в нескольких опытных экземплярах. Но есть и альтернативная информация о выпуске до 1988 года 24 серийных машин (по три в год) и их опытной эксплуатации до конца 1980-х в целях освоения нового типа техники в ожидании более совершенного комплекса «Сжатие».

Важно отметить не только высокую сложность эксплуатации лазерной системы, но и ее стоимость. По некоторым данным, один 1К11 стоил как 7 танков Т-64А.

До нашего времени ни один комплектный «Стилет» не сохранился. По крайней мере один корпус схожий с корпусом 1К11 был замечен в 2010 году на БТРЗ в Харькове.

Про этот комплекс известно гораздо меньше, даже индекс ГРАУ нигде не упоминается, а значит, что мог и вовсе не присваиваться. Если «Стилет» разрабатывался для сухопутных войск, то «Сангвин» создавался для ПВО.

Комплекс разместили на шасси ЗСУ-23-4 «Шилка», при этом была сохранена не только «тележка», но и башня с РЛС. В этот раз обошлись без сложной системы зеркал, на цель наводился сам боевой лазер.

В отличие от «Стилета», «Сангвин» получил автоматизированную систему наведения с «системой разрешения выстрела». В ней применялся маломощный зондирующий лазер и приемник, регистрировавший луч, отраженный от оптики цели. Подозреваю, что РЛС, унаследованная от «Шилки», также могла использоваться.

На дистанции до цели от 10 км оптико-электронные средства вертолетов поражались и временно выходили из строя, а на дистанции менее 8-10 км могли и полностью быть уничтожены.

Надо понимать, что все эти характеристики очень приблизительны. На них влияет множество факторов: от погодных условий до конструкции атакуемых оптико-электронных средств.

О том, сколько всего было выпущено «Сангвинов», их возможной опытной эксплуатации и результатах информации никакой нет.

Ну и самый популярный среди советских «лазерных танков». И самый засекреченный. О комплексе 1К17 «Сжатие» практически ничего не известно.

1К17 «Сжатие» в музее. Авторство: Vitaly V. Kuzmin, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Опытный образец был собран ориентировочно в 1990 году, а в 1992 после прохождения государственных испытаний был рекомендован к принятию на вооружение. Сколько всего выпущено 1К17, неизвестно. Серийного выпуска по понятным причинам явно не было, но опытных экземпляров могло быть больше одного, который сейчас можно увидеть в военно-техническом музее в подмосковном Ивановском.

«Сжатие» базировалось на шасси САУ 2С19 «Мста-С». Ключевых отличий от «Стилета», помимо шасси, было два: использование 12-канального лазера для формирования лучей с разной длиной волны и применение автоматизированной системы наведения. Многоканальность требовалась для гарантированного поражения оптико-электронных систем, которые могли защищаться светофильтрами.

Как мы знаем, ни одна из перечисленных лазерных систем не получила широкого применения в армии. И виной тому не только высокая стоимость и техническая сложность. Эффективность лазера сильно зависит от условий окружающей среды и рельефа местности.

Например, в случае с комплексами для противодействия бронетехнике серьезные проблемы вызывает пыль, поднимаемая машинами на поле боя, а также дымовые завесы. Также на эффективность лазера влияет туман, дождь и другие осадки.

При этом реализовать преимущество в дальности поражения можно только на открытой местности без препятствий между АКСВ и целью. В случае с работой по воздушными или морским целям это не так критично, а вот при действиях «на земле» комплекс не будет иметь преимуществ по дальности, да еще и уступать в скорострельности танкам и другим боевым машинам.

Так зачем тогда разрабатывались такие дорогие и сложные комплексы, практически не имевшие перспектив реального применения?

Лазерные комплексы однозначно имеют перспективы военного применения. Но для того, чтобы получить эффективный боеспособный аппарат, необходимо развивать технологии, постепенно «набивая шишки». А военным нужно в то же время прорабатывать методику применения и обслуживания нового типа оружия.

Есть, конечно, и альтернативная версия, согласно которой НПО «Астрофизика» получало финансирование на все перечисленные разработки, поскольку предприятием руководил Николай Устинов — сын всесильного министра обороны Дмитрия Устинова. Правда Устинов-старший ушел из жизни в 1984 году, а работы по самоходным лазерным комплексам продолжались и дальше.

На этом все. Спасибо, что дочитали до конца. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые материалы.

Напоминаю, что также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты.

Из нового большого поста вы узнаете о том, как ТАВКР «Баку» (позднее — «Адмирал Флота Советского Союза Горшков»), ставший последним введенным в эксплуатацию при СССР авианесущим крейсером, 10 лет ждал своей участи, почти не выходя в море, был продан Индии и получил вторую жизнь уже в роли авианосца.

«Баку» стал последним из «классических» советских авианесущих крейсеров проекта 1143 «Кречет», на которых базировались вертолеты и самолеты вертикального взлета и посадки.

Их строительство предполагалось завершить на третьем корабле — «Новороссийске», а дальше уже перейти к постройке полноценного авианосца проекта 1153 «Орел» с ядерной силовой установкой и самолетами, взлетающими горизонтально с помощью катапульты.

Однако планы перечеркнул уход из жизни в 1976 году министра обороны маршала Андрея Гречко и министра судостроительной промышленности Бориса Бутомы. Возглавивший Минобороны маршал Дмитрий Устинов настоял на продолжении строительства авианесущих крейсеров проекта 1143.

Сначала четвертый «Кречет» собирались назвать «Харьковом», но в списки флота он был зачислен в 1978 году уже как «Баку». И нет, не в честь столицы Азербайджанской СССР, а в память о лидере эсминцев проекта 38 времен Великой Отечественной войны.

Строился новый авианесущий крейсер на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве по модифицированному проект 1143.4 и имел множество отличий от предшественников, которые внешне практически незаметны.

Значительные изменения претерпело ракетное и артиллерийское вооружение. В частности число пусковых установок для сверхзвуковых противокорабельных ракет П-500 «Базальт» увеличили с 8 до 12 (6 сдвоенных ПУ). При этом от возможности перезаряжать установку после залпа отказались: на предыдущих авианесущих крейсерах помимо 8 ракет в ПУ еще столько же хранились в ракетном погребе, но опыт показал, что перезарядка в море слишком затруднительна.

Вместо двух установок спаренных 76-мм пушек АК-726 «Баку» получил две 100-мм установки АК-100, а устаревшие ЗРК М-11 «Шторм» уступили место новейшим ЗРК «Кинжал». Обновили и противолодочное вооружение: отказались от хтоничного противолодочного ракетного комплекса с ядерными боеголовками РПК-1 «Вихрь», а вместо реактивных бомбометов РБУ-6000 установили новые РБУ-12000.

«Баку» в 1988 году. Хорошо видны пусковые установки «Базальтов», артустановки АК-100 и реактивные бомбометы РБУ-12000

Также была переработана архитектура надстройки, погреба для боеприпасов и ангар впервые получили бронирование. Для обеспечения взлета с коротким разбегом перспективных СВВП Як-41 (141) на полетной палубе разместили газоотбойный щиток и удерживающий механизм.

Полетная палуба «Баку» с вертолетами Ка-27ПЛ и штурмовиками Як-38. Также хорошо виден один из подъемников и крышки вертикальных пусковых установок ЗРК «Кинжал»

Да, планировалось, что в авиагруппу войдут новые сверхзвуковые СВВП Як-41 (141), которые должны были серьезно повысить возможности корабля. Но этого, как известно, не произошло.

Действительно важным нововведением стало первое в советском флоте использование РЛС с активной фазированной решеткой. Неподвижные полотна антенн станции обнаружения воздушных целей «Марс-Пассат» разместили по разным сторонам надстройки. Согласно проекту, комплекс должен был одновременно сопровождать до 120 воздушных целей, но на испытаниях добиться этих цифр не удалось.

В целом можно сказать, что «Баку» был буквально напичкан новыми электронными системами, автоматизировавшими разные аспекты боевой работы. Ключевой являлась боевая информационно-управляющая система «Лесоруб-434», которая обеспечивала управление ударным вооружением и наведением вертолетов.

Надстройка ТАВКР «Баку». Хорошо видны полотна ФАР радиолокационного комплекса обнаружения воздушных целей

Корабль спустили на воду для достройки в марте 1982 года, а на испытания он вышел только в январе 1987-го, что во многом было связано со сложностями в доводке многочисленных новых систем. 30 декабря 1987 года «Баку» официально был принят в состав Северного флота и начал готовиться к переходу из Черного моря к месту базирования, совмещенному с первой боевой службой.

При этом корабль приняли не полностью боеспособным: БИУС «Лесоруб-434», РЛС «Марс-Пассат» и радиотехнический комплекс управления полетами «Резистор К-4» не показали заданных характеристик, но эти недочеты планировали исправить уже в ходе эксплуатации.

В свою первую и, как потом оказалось, единственную боевую службу в Средиземном море «Баку» отправился 7 июня 1988 года. В ходе нее ТАВКР отрабатывал задачи по противолодочной обороне, осуществлял слежение за американским авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр» и другими кораблями НАТО, совершал деловые заходы в сирийские порты Латакия и Тартус.

За время похода были потеряны самолет Як-38У и вертолет Ка-27ПЛ, никто из летчиков не пострадал. Также в надстройке случился небольшой пожар (загорелись запасы краски), но его удалось оперативно потушить.

Боевая служба завершилась 17 декабря 1988-го, когда «Баку» прибыл в Североморск. В следующие два года ТАВКР отрабатывал задачи по боевой подготовке, регулярно выполнялись полеты вертолетов и самолетов. Правда, последних было в разы меньше, а в 1990-м вообще Як-38М и Як-38У летали всего 47 раз, а вертолеты — 1211.

1 октября 1990 года корабль вошел в состав 44-й дивизии противолодочных кораблей Северного флота, а через три дня, 4 октября, на фоне происходивших в стране событий тяжелый авианесущий крейсер «Баку» переименовали в «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в честь командующего ВМФ СССР в 1956-1985 годах адмирала Сергея Георгиевича Горшкова.

Сергей Георгиевич Горшков. Дважды Герой Советского Союза, создатель советского ракетно-ядерного флота. Именно при нем ВМФ СССР достиг пика своего могущества

В июле 1991 года после катастрофы Як-38М в Крыму эксплуатация всего парка самолетов семейства Як-38 была приостановлена, но фактически уже никогда не возобновится. Можно с натяжкой сделать вывод, что с этой поры «Адмирал Горшков» стал вертолетоносцем.

При этом в сентябре самолет снова сел на палубу крейсера. Речь об испытаниях Як-141, которые продлились совсем недолго: 26 сентября — первая посадка, 30 сентября — первый взлет, а 5 октября один из двух бортов из-за ошибки летчика ударился об палубу и загорелся.

Никто не погиб, самолет потом восстановили, но для полетов он уже не годился и позже отправился в музей. Испытания приостановили и уже никогда не возобновляли. Не было ни воли, ни денег, да и к «вертикалкам» после Як-38 на флоте относились с явным скепсисом.

После 1991 года «Адмирал Горшков» наряду с другими ТАВКР проекта 1143 остался не у дел. Наступили новые времена, когда вчерашние враги резко стали друзьями, а значит необходимости охотиться за их подводными лодками, в чем была основная задача авианесущих крейсеров, уже не было.

Впрочем, это было не главным фактором. Разразившийся экономический кризис привел к радикальному сокращению трат на флот, а огромные авианесущие крейсеры с водоизмещением порядка 50 тысяч тонн требовали ремонта. Ситуация усугублялась условиями базирования: «Адмирал Горшков» и другие корабли проекта 1143 не имели собственных подходящих причалов, с которых могли получать электроэнергию и пар. ТАВКРы стояли на рейде с постоянно работающими двумя котлами, что негативно отражалось на их ресурсе.

В 1992 или 1993 году (данные разнятся) бывший «Баку» встал на ремонт в СРЗ в поселке Роста (Мурманская область), правда из-за нехватки средств работы толком не велись. Ситуация усугубилась 2 февраля 1994-го: в тот день на находящемся у стенки СРЗ крейсере возник пожар, в результате которого вышло из строя одно из двух машинных отделений.

Корабль частично отремонтировали, благодаря чему в июле 1995-го «Адмирал Горшков» принял участие в параде ко Дню ВМФ в Североморске. Однако это была уже лебединая песня корабля в его первоначальном облике. В том же году после истечения гарантии безопасной эксплуатации основных механизмов выход в море был запрещен, после чего еще сравнительно новый (всего 8 лет в строю) авианесущий крейсер поставили на долговременное хранение в бухте в поселке Роста.

«Киев» и «Минск» в Китае в разные годы

А что дальше? Четвертый из «Кречетов» мог вполне последовать за предыдущими представителями проекта: стать развлекательным центром в Китае («Киев» и «Минск»), либо отправиться на разделку («Новороссийск»). Но «Адмиралу Горшкову» подвернулась удача.

ВМС Индии во второй половине 1990-х активно искали замену легкому авианосцу «Викрант», который вывели из эксплуатации в 1997 году. Контакты на тему возможной аренды «Адмирала Горшкова» начались еще в августе 1995 года, а предварительное соглашение заключили в 1998-м. Правда уже подразумевалась покупка с модернизацией.

ТАВКР «Адмирал Горшков» во время буксировки в Северодвинск. Источник фото: http://kuleshovoleg.livejournal.com/

В 1999 году в ожидании подписания договора и начала его реализации корабль перевели на СРЗ в Северодвинск, однако еще несколько лет шло согласование технических деталей и цены контракта.

В 2004 году сделку заключили: сошлись в итоге на 1,6 млрд долларов, из которых 875 млн шли на модернизацию корабля по проекту 11430. Остальная сумма выплачивалась за поставку 16 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ и другие цели. Авианосец, который должен был получиться в результате модернизации крейсера, получил имя «Викрамадитья» («Всемогущий» в переводе с хинди).

Работы стартовали в том же году. Сразу скажу, что их объем серьезно недооценили, примерно на 60-70%. По оценке бывшего генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, авианосец фактически был построен заново.

«На самом же деле мы его строили заново. Когда корабль поставили к причальной стенке „Севмаша“, вычерпали несколько десятков тонн мазута из трюма и разобрали хлам, то поняли: ничего, кроме частичной обшивки корпуса, в этом пароходе не осталось», — заявлял позднее Рахманов.

Пока еще тяжелый авианесущий крейсер в наливном бассейне Севмаша. 2005 год. Источник: http://www.nashflot.ru/

Перестройке подверглась большая часть конструкций выше ватерлинии, были заменены все системы, включая котлы двигательной установки (новые котлы работают на мазуте вместо дизеля), демонтировано вооружение. В носовой части, где раньше располагались ПУ ракет и артиллерийские установки, теперь размещалась часть полетной палубы и трамплин.

Также для обеспечения взлета и посадки на палубе разместили два газоотбойных щитка и аэрофинишер. Один из двух подъемников расширили, увеличив также его грузоподъемность до 30 тонн. Ангар был переделан под базирование новых типов самолетов и вертолетов, изменениям подверглась и надстройка. Например, исчезли полотна антенн с ФАР РЛС обнаружения воздушных целей.

Если не вдаваться в детали, то авианосец для Индии внешне схож с нашим ТАВКР «Адмирал Кузнецов», но все же это разные корабли. Например, у «Кузнецова» на одну стартовую позицию для самолетов больше, несколько другая форма полетной палубы, надстройка смещена ближе к корме, сохранено ракетное вооружение в виде 12 ПУ противокорабельных ракет «Гранит».

Это лишь ряд отличий, на деле их гораздо больше. Да и к тому же можно вспомнить про разницу в полном водоизмещении в 16 тысяч тонн (61 тысяча у «Кузнецова» против 45 тысяч у «Викрамадитьи»).

Из вооружения обновленный авианосец получил только средства ПВО ближнего радиуса: два шестиствольных 30-мм «автомата» АК-630 и три ЗРК «Барак» израильского производства (по восемь ракет в каждом).

Первоначально планировалось передать корабль индийской стороне в 2008 году, но сроки были сорваны: в 2007 году было объявлено, что передача переносится на 2011-2012 годы. При этом из-за недооценки объемов работ российская сторона хотела повысить стоимость контракта до 2,7 млрд долларов, на что индийцы, заплатившие к тому моменту уже 500 млн, не соглашались. В итоге в 2010 году получилось сторговаться на сумме в 2,33 млрд.

Корабль вывели из наливного бассейна «Севмаша» в декабре 2008 года, далее достройка шла у причальной стенки. 1 марта 2011 года стартовали швартовые испытания, а ходовые были намечены на конец того же года, но в сроки не уложились.

Вывод «Викрамадитьи» из наливного бассейна ПО «Севмаш» 4 декабря 2008 года. Источник фото: http://www.nashflot.ru/

Ходовые испытания стартовали лишь 8 июня 2012 года, а 29 июля первую посадку на палубу и взлет совершил МиГ-29КУБ. В сентябре испытания приостановили из-за выхода из строя трех из восьми котлов высокого давления двигательной установки: не выдержала новая теплоизоляция, выполненная по требованиям индийской стороны из керамики вместо асбеста.

Ремонт двигательной установки удалось завершить в июне 2013-го, а с 3 июля по 20 сентября состоялись повторные ходовые испытания, в ходе которых также прошла практика индийского экипажа в составе 875 человек.

16 ноября 2013 года Россия официально передала авианосец новому владельцу: во время торжественной церемонии в Северодвинске жена нового командира корабля разбила о борт «Викрамадитьи» кокос. Да, обычный кокос, никаких бутылок шампанского.

26 ноября корабль отправился в Индию, при этом на борту находились 177 специалистов «Севмаша», которые в рамках гарантийных обязательств сопровождали авианосец в течение года после передачи.

В порт приписки Карвар «Викрамадитья» прибыла 7 января 2014 года. Переход осуществлялся без авиагруппы: первую посадку на палубу МиГ-29К с индийским летчиком совершил 8 февраля. В мае того же года авианосец был объявлен оперативно развернутым с авиагруппой из МиГ-29К на борту, после чего принял участие в учениях.

Министр обороны Индии наблюдает за МиГ-29К на палубе «Викрамадитьи». Судя по натянутому тросу аэрофинишера, самолет только что совершил посадку

В настоящее время авиагруппа «Викрамадитьи» состоит из пяти эскадрилий с пафосными названиями:

White Tigers («Белые тигры») на МиГ-29КУБ.

The Black Panthers («Черные пантеры») на МиГ-29К.

The Angels («Ангелы») на HAL Chetak (индийская лицензионная версия допотопных французских SA 316/SA 319 Alouette III).

The Guardians («Стражи») на HAL Dhruv (индийский вертолет, разработанный немцами).

The Harpoons («Гарпуны») на Westland WS-61 Sea King (британский противолодочный вертолет).

The Falcons («Соколы») на Ка-31 (вертолет ДРЛО на базе Ка-29).

Первоначально в состав авиагруппы планировалось включить еще противолодочные Ка-28 (экспортная версия Ка-27), но индийцы брать их не стали.

В состав корабельной группе во главе с авианосцам обычно входят эсминцы типа «Калькутта», фрегаты типа «Тальвар» (российского производства, проект 1135.6), танкер «Дипак» и другие корабли и вспомогательные суда.

«Викрамадитья», второй индийский авианосец «Викрант» (новый, но с тем же именем, что списанный в 1990-х) и корабли сопровождения: два эсминца типа «Калькутта» и один фрегат типа «Тальвар»

«Викрамадитья» ежегодно участвует в различных маневрах и учениях, в том числе совместно с иностранными флотами. Ожидаемый срок службы авианосца составляет 40 лет, из которых позади только 10. При этом каких-то серьезных поломок, которые надолго бы отправили корабль в ремонт, за это время не было.

Экипаж «Викрамадитьи» отмечает Всемирный день йоги. Фото позволяет оценить размеры ангара для авиатехники

Остается надеяться, что и наш «Адмирал Кузнецов» наконец-то уже выйдет из ремонта и тоже сможет хотя бы 10 лет прослужить без серьезных проблем.

На этом все. Спасибо, что дочитали до конца. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые материалы.

Напоминаю, что также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты.

От посещения Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации (далее — ЦМВС) в конце января этого года, я ничего особенного не ожидал, особенно после рекордных снегопадов. На внутреннюю экспозицию они никак не могли повлиять, а вот открытая стоянка техники явно рисковала превратиться в один большой сугроб.

Однако сотрудники музея приложили немалые усилия для освобождения танков, самолетов, вертолетов, пушек и ракет из-под белого плена. Благодаря этому мне удалось полюбоваться на уникальные экспонаты, некоторые из которых не представлены больше ни в одном музее не только России, но и мира. Кроме того, мне еще и рассказали много всего об этих машинах, которые оказались куда интереснее, чем кажутся на первый взгляд. А теперь поделюсь с вами.

Тяжелый танк КВ-2 был не очень массовой машиной: всего выпущено порядка 200 единиц, которые в основной массе были потеряны летом-осенью 1941 года. До нашего времени сохранился только один комплектный оригинальный КВ-2, выставленный в ЦВМС.

Машина поздних серий, выпущена летом 1941 года Ленинградским Кировским заводом. 26 июня танк отправили в Великие Луки, в распоряжение 21-го мехкорпуса. Танк провоевал недолго и после повреждений в бою (на башне и корпусе есть отметины от попаданий) отправился обратно на ЛКЗ для ремонта.

Вместо возвращения на фронт 31 июля его передали Ленинградским Краснознаменным бронетанковым курсам усовершенствования командного состава (ЛКБТКУКС), которые вскоре эвакуировали в Магнитогорск вместе с техникой. Скорее всего, именно это обстоятельство и спасло машину.

После войны КВ-2 отправился в Кубинку, а в 1965-м наконец-то оказался на нынешнем месте в Центральном музее тогда еще Советской армии.

Тот же КВ-2 примерно в 1965-1975 годах

Этот танк постоянно вызывает вопросы у посетителей, разбирающихся в бронетехнике. Откуда на плавающем Т-38, на который штатно ставился только 7,62-мм пулемет ДТ взялась 20-мм пушка ТНШ-20? Нет, это не самоделка от сотрудников музея, а модернизация, выполненная в заводских условиях.

ТНШ-20, или ТНШ-1 (танковая Нудельмана — Шпитального) — танковый вариант 20-мм авиационной пушки ШВАК. Устанавливалась в качестве основного вооружения на лёгкий танк Т-60.

Т-38 с 20-мм пушкой

Работы в 1943-1944 годах выполнялись ремзаводом №105 в Хабаровске. Всего планировалось перевооружить 400 Т-37 и Т-38, но известно только о 120 модернизированных машинах. К этому времени танки данных типов уже практически не встречались в частях Красной Армии, воевавших в европейской части страны с Германией и ее сателлитами.

А вот в частях Дальневосточного фронта, которые не стали перебрасывать на запад на случай вступления в войну Японии, разные «раритеты» довоенного выпуска встречались повсеместно.

До нашего времени сохранился только один танк. После войны его передали в музей НИИБТ полигона в Кубинке, а в 1965-м — в ЦМСА. Интересно, что в документах он проходил как «Т-38 с "Т-38 с пушкой «ШВАК"».

В музеях России и Финляндии можно увидеть несколько Т-28, но только в ЦМВС выставлен полностью комплектный оригинальный танк с 76-мм пушкой КТ-28. Другие танки либо восстановлены с применением неоригинальных запчастей, либо некомплектны.

Конкретно данный танк, по разным данным, выпущен либо в 1934, либо в 1937-1938 годах. Позднее прошел ремонт и модернизацию на Кировском заводе, после 1940 года эксплуатировался в Саратовском танковом училище, но уже в феврале 1942 года, согласно отчету, стоял в ожидании ремонта и не эксплуатировался. Позднее машина оказалась в Кубинке, а в 1965-м была передана в ЦМСА.

Одно время считалось, что Т-26 из экспозиции ЦМВС ничем особо не примечателен, пока не обнаружилось, что у него есть дополнительные отверстия под антенные выводы.

Разгадка проста — перед нами танк управления ТУ-26, который работал в паре с телетанком ТТ-26, вооруженным огнеметом. Вместе они составляли телемеханическую группу.

Телетанк управлялся дистанционно при помощи радиосигнала. Танки с пушкой для этой роли не годились, поскольку в беспилотном танке некому было бы ее перезаряжать, да и как нормально прицелиться без картинки из прицела?

Да, камер тогда еще не было: оператор управлял телетанком, наблюдая за ним из машины управления. Поэтому выбор пал на танк с огнеметом: запаса топлива хватало на несколько залпов, да и навестись проще.

Танк из ЦМВС воевал в составе 217-го отдельного танкового батальона 30-й химической танковой бригады в Зимней войне против Финляндии. Осенью 1941 года танки подразделения, переформированного в 57-ю отдельную танковую бригаду сражались с вермахтом, но уже как обычные танки — от опытов с телеуправлением отказались.

В 1943 году танки попали в Кубинку, где сохранили одну телемеханическую группу в составе танка управления и телетанка. В 1965 году ТУ-26 отправился в ЦМСА, а ТТ-26 остался, где был. Несколько лет назад его перевезли в парк «Патриот», где до сих пор экспонируют как «химический танк ОТ-130», что некорректно, поскольку в ТТ-26 использовались башни от Т-26, а у специализированных огнеметных ОТ-130 (ХТ-130) башни были свои.

В экспозиции ЦМВС представлен единственный оригинальный бронепоезд БП-43, сохранившийся до наших дней. Если точнее, то посетители могут увидеть бронепаровоз ПР-35, бронеплощадку ПЛ-43 с башней Т-34 и двумя пулеметами ДТ и площадку ПВО-4 с двумя 37-мм зенитными пушками 61-К.

Бронеплощадка ПЛ-43, паровоз ПР-35 и площадка ПВО-4

Таким образом, демонстрируются основные составные части бронепоезда, в который обычно входили: один паровоз, четыре бронеплощадки, одна площадка ПВО и четыре контрольные платформы для защиты от подрывов.

БП-43 «Московский Метрополитен» во время Великой Отечественной войны. Является единственным бронепоездом данного типа, погибшим в бою

Выставленный в ЦМВС поезд является сборной солянкой из разных составов. Он дважды снимался в кино. В фильме 1960 года «Крепость на колесах» с Михаилом Пуговкиным к нему добавили мотоброневагон МБВ Кировского завода (ныне экспонируется в Кубинке) и несколько двухосных платформ.

Во второй и последний раз поезд сняли в кино в 1964 году в фильме о Гражданской войне «Армия "Трясогузки"». Поскольку башня от Т-34 выглядела бы слишком неуместно, ее закрыли листами железа.

Этим киношники не ограничились, наварив дополнительные листы, которые изменили до неузнаваемости силуэт бронеплощадки. В таком виде она поступила в ЦМВС, а затем экспонировалась несколько десятков лет. Более того, за поездом прикрепилось еще и название «Красновосточник», которое к нему никак не относилось.

В 1995 году ПЛ-43 и платформу ПВО попросило временно одолжить руководство создаваемого музея на Поклонной горе. Как часто бывает, нет ничего более постоянного чем временное: вернуть экспонаты обратно удалось только спустя 25 лет! Уже после возвращения работавшие в ЦМВС волонтеры вернули бронеплатформу в первоначальный вид, сняв всю бутафорию.

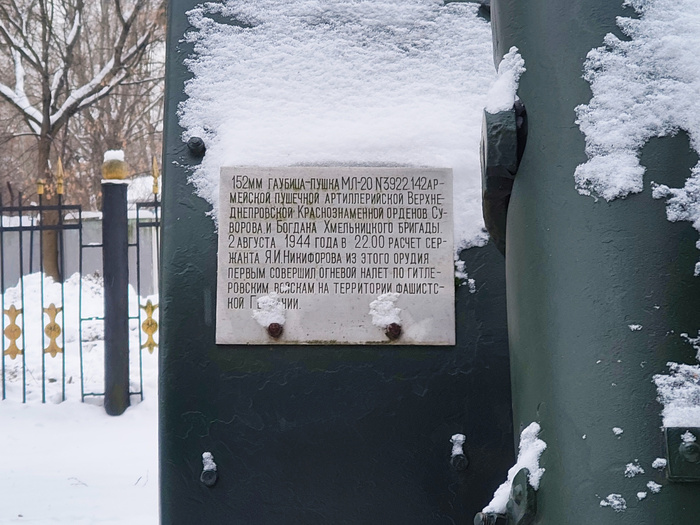

152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20) не является какой-то особой редкостью: такие орудия есть чуть ли не в каждом крупном музее, посвященном Великой Отечественной войне. Но конкретно эта пушка особенная.

Именно из нее был сделан первый выстрел по территории Германии во время Великой Отечественной войны. Произошло это знаковое событие 2 августа 1944 года. Можно подумать, что в этом не было ничего сложного, однако на деле символический обстрел представлял собой целую спецоперацию.

Целью выбрали объекты в городе Ширвиндт, который находился на самом востоке Восточной Пруссии — сейчас эта территория входит в состав Калининградской области. Расстояние до цели от огневых позиций бригады превышало максимальную дальность орудий, поэтому решили аккуратно подобраться ближе.

Огневую позицию и исходные данные подготовили заранее. Пушку подтащили на место в темное время суток. Первый выстрел сделал лично комбриг, полковник Виктор Ершов. После израсходования боекомплекта артиллеристы быстро покинули позицию до того, как немцы смогли открыть ответный огонь.

Ну и самый неожиданный экспонат музея — американская баллистическая ракета средней дальности MGM-31C Pershing II («Першинг-2»). Выглядит не очень внушительно, однако являлась очень серьезным оружием.

После размещения в Европе «Першинги» могли доставать цели в СССР, в том числе в столичном регионе. При этом подлетное время составляло бы всего 8-10 минут, что делало их очень опасным оружием первого удара.

Но это еще не все: траектория боевого блока на финальном участке траектории корректировалась при помощи радиолокационной системы RADAG, что позволяло уменьшить круговое вероятное отклонение всего до 30 метров. Это очень точно даже по современным меркам для такого типа ракет.

Боевой блок ракеты MGM-31C Pershing II в разрезе. Слева направо: РЛС, термоядерная боевая часть и блоки системы наведения

Ракета несла ядерную боевую часть с переменной мощностью: от 5 до 80 кт —выбирать ее можно было перед пуском. При этом «Першинг-2» мог поражать цели, заглубленные на 50-70 метров, что ставило под удар защищенные командные пункты и другие ключевые объекты.

Все «Першинги» были сняты с вооружения и утилизированы согласно договору о ликвидации РСМД, подписанному Рейганом и Горбачевым в декабре 1987 года. Ликвидация осуществлялась путем прожига твердотопливных двигателей на специальных стендах и последующей разборки. 15 корпусов и пусковых установок сохранили для разных экспозиций. Один из корпусов впоследствии передали в СССР, получив в ответ корпус БРСД «Пионер». Ныне он вместе с «Першингом» демонстрируется в Национальном музее авиации и космонавтики в Вашингтоне.

К сожалению, ракеты «Пионера» в ЦМВС нет, но зато есть самоходная пусковая установка с транспортно-пусковым контейнером.

Ну а «Першинг-2» соседствует с баллистическими ракетами подводных лодок Р-13 и Р-21.

На этом все. Перед тем, как прощаться, хочу еще раз поблагодарить сотрудников Центрального музея Вооруженный Сил Российской Федерации за их труд и гостеприимство. Всегда приятно, когда люди находятся на своем месте и неравнодушны к своему делу. Обязательно вернусь летом, чтобы подробнее все осмотреть и отснять.

На этом все. Спасибо, что дочитали до конца. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые материалы.

Напоминаю, что также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты.

1950-е были десятилетием невиданного прогресса в военной технике. В те годы были созданы как системы, которые в том или ином виде эксплуатируются до сих пор, так и образцы, построенные в единичных экземплярах или небольшой серией и уже давно канувшие в лету.

Причины этому могли быть разные. Например, нередко случалось, что идеи конструкторов просто не поспевали за уровнем доступных технологий. Так, например, было с бомбардировщиком М-50 и крылатой ракетой «Буря».

В этой статье я расскажу еще об одном примере смелого проекта, который явно не соответствовал уровню технологий своего времени. Речь пойдет о тактическом ракетном комплексе 2К5 «Коршун».

Работы по комплексу стартовали в 1952 году в ОКБ-3 НИИ-88, расположенном в подмосковных Подлипках. Комплекс предназначался для организации коридоров в обороне противника путем нанесения концентрированных ударов силой двух или трех батарей на требуемую глубину.

Комплекс в большинстве источников обозначается как ТРК, но «Коршун» интересен тем, что был гибридом тактического ракетного комплекса и реактивной системы залпового огня (РСЗО). Зачем? Дело в том, что в те годы не было компактных, относительно точных и недорогих систем наведения, которые позволяли бы тактическим ракетам поражать цели обычными БЧ. Да и тактических ядерных БЧ в требуемых габаритах на момент начала создания «Коршуна» не было. Поэтому низкую точность предполагалось компенсировать залповой стрельбой сразу несколькими батареями.

Ключевой составляющей комплекса, безусловно, была ракета. В отличие от более поздних советских ТРК, ракета 3Р7 «Коршуна» была жидкостной. Это давало определенный выигрыш в характеристиках, но усложняло эксплуатацию.

Первоначально предполагалось использовать двигатель с самовоспламеняющимся топливом ТГ-02 (триэтиламинксилидин), но для удешевления конструкции решено было поменять его на другой. В нем ТГ-02 использовался в качестве пускового горючего, а основным была керосиновая смесь ТМ-130. В обоих случаях окислителем выступала азотная кислота.

Ракета 3Р7. Источник фото: http://militaryrussia.ru/

Чтобы снизить лобовое сопротивление и упростить размещение ракет в направляющих пусковой установки, корпус был выполнен с большим удлинением.

3Р7 состояла из двух основных частей: реактивной и боевой. В месте их соединения находился небольшой отсек, который заполнялся металлическими дисками для подгонки ракеты по весу.

Что же касается БЧ, то вариант оснащения был один — фугасный. Общая масса составляла порядка 100 кг, из которых 50 кг приходилось на взрывчатое вещество ТГАГ-5. Для его инициации БЧ оснащалась сразу двумя взрывателями: головным механическим и донным электромеханическим.

А что же по системам наведения? А их не было. Ракета наводилась исключительно поворотом и подъемом артиллерийской части пусковой установки. В полете изделие стабилизировалось вращением, которое опять же придавалось во время пуска из винтовых направляющих. Из-за этого отклонение от точки прицеливания составляло до 500-550 метров.

Максимальная дальность стрельбы 3Р7 составила 55 км, это расстояние ракета преодолевала за 137 секунд. Что же касается габаритов, общая длина изделия составила 5535 мм, калибр — 250 мм. Стартовая масса — 375/385 кг (данные в источниках разнятся).

Для нового комплекса с массивной и тяжелой артиллерийской частью требовалось шасси, которое не только выдержит нагрузку, но и обеспечит высокую мобильность.

Выбор пал на новейший ярославский полноприводный грузовик ЯАЗ-214 (позднее производство передадут в Кременчуг и машина станет КрАЗом).

На шасси монтировалась качающаяся артиллерийская часть с шестью ферменными направляющими под ракеты. Каждая направляющая состояла из десяти колец, соединенных продольными балками. К кольцам крепились четыре винтовые направляющие, которые и обеспечивали первоначальную раскрутку ракеты для стабилизации в полете.

Углы наведения составляли +55 градусов по вертикали и +-6 градусов по горизонтали. Из-за этого стрельба велась только через кабину, что ограничивало минимальный угол возвышения. Стрельба осуществлялась с помощью электрической системы воспламенения, пульт которой располагался в кабине.

ПУ 2П5 с макетами ракет в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге

Общая масса установки достигала 18 тонн, по хорошей дороге машину можно было разогнать до 55 км/ч, а запас хода составлял порядка 500 км. Для своего времени достойные характеристики.

Производство комплекса и опытная эксплуатация в войсках стартовали в 1957 году. Тогда же «Коршун» впервые показали на юбилейном параде на Красной площади, посвященном 40-летию Октября.

Комплекс будут демонстрировать на парадах еще долгие годы, чуть ли не до 1970-х. А вот реальная служба у 2К5 не заладилась: военных не устроила низкая боевая эффективность «Коршуна». Как уже отмечалось выше, отклонение ракет от точки прицеливания достигало 500-550 метров. Этом масса фугасной БЧ составляла всего 100 кг, из которых на взрывчатое вещество приходилась половина. При таких характеристиках нанести окопавшемуся противнику серьезный урон не представлялось возможным не то, что двумя-тремя батареями, а и большим сосредоточением комплексов.

Проблем добавляли и жидкостные двигатели ракет. При низких температурах могли возникать отказы, в том числе приводившие к взрывам.

В итоге по итогам опытной эксплуатации решено было свернуть серийное производство «Коршуна». Постановления Совмина об этом вышли в августе 1959-го и феврале 1960-го. К этому моменту успели собрать несколько десятков пусковых установок и несколько сотен ракет. Несмотря на это, комплекс в рамках мероприятий по дезинформации противника продолжили демонстрировать на парадах на протяжении еще нескольких лет.

2К5 «Коршун» в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге

Впоследствии все пусковые, за исключением одной машины, были утилизированы. Единственную сохранившуюся ПУ можно увидеть в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

На базе ракеты 3Р7 были разработаны малые метеорологические ракеты ММР-05 и ММР-08. Вместо боевой части устанавливался головной отсек с фотоаппаратами, термометрами, манометрами, радиоэлектронным и телеметрическим оборудованием. Отсек с оборудованием был больше, чем БЧ боевой ракеты, из-за чего длина выросла до 7 метров, а масса — до 396 кг. Ракета могла подниматься на высоту до 50 км.

ТРК 2К5 «Коршун» оказался откровенно неудачной системой, из-за чего не стал массовым и запомнился только благодаря неоднократному участию в парадах. Можно с натяжкой сказать, что его концепция на несколько десятков лет опередила время.

Сейчас благодаря высокоточным корректируемым ракетным снарядам грань между тяжелыми РСЗО и тактическими ракетными комплексами практически стерлась. Отечественный Торнадо-С или американский HIMARS могут поразить цель и первой ракетой, но залповый огонь позволяет преодолеть ПВО и увеличить урон.

Но это сейчас. А как же в итоге решилась проблема с точностью ТРК тогда, в 1950-х? Весьма просто: ТРК «Марс», «Филин», «Луна» и «Луна-М» получили ядерные боевые части. Да, для тактической специальной БЧ промах в 500 метров не был незаметен, но при пуске сразу нескольких ракет цель можно было разнести поразить гарантировано.

На этом все. Спасибо, что дочитали до конца. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые материалы.

Напоминаю, что также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты.

«В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Случай в квадрате 36-80», «Одиночное плавание», «Делай раз!» – все эти знаковые фильмы о Советской армии были сняты по сценариям Евгения Месяцева.

Перечисленные выше картины хорошо известны, их нередко показывают по телевизору, а «В зоне особого внимания» и вовсе стал навеки главным фильмом о ВДВ.

Но есть в портфолио Евгения Алексеевича и менее известные работы. В 2007 году на экраны вышел «07-й меняет курс» – остросюжетный боевик, ставший предпоследним на данный момент фильмом, снятым по сценарию Месяцева (киноповесть «Охота на балерину»). Об этом кино я и расскажу дальше.

По сюжету в России создали уникальную систему «Горгона», которая делает самолет невидимым для радаров. При этом совсем неважно, какой: от истребителя до самолета ДРЛО и стратегического бомбардировщика.

Испытать систему планируют на совместных учениях с американцами, на которых Ту-160 должен условно уничтожить авианосец. К испытаниям относятся как к делу государственной важности, в курсе которого даже президент.

Спойлер: зачем нужно показывать потенциальному противнику систему, скрывающую самолеты от радаров, никто так и не объяснит. Про то, что такое вообще не реально, тоже рассуждать не буду.

Американский авианосец из фильма, нарисованный на компьютере. Автор этого творения явно не в курсе, что помимо самолетов на полетной палубе еще много чего есть

На задание ракетоносец летит в сопровождение самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, а также двух истребителей Су-27, которых почему-то называют истребителями-бомбардировщиками.

В этом моменте прекрасно все: от Ту-160, не имеющего противокорабельных ракет от слова совсем, до Су-27, которые стараниями создателей фильма получили бесконечные баки топлива.

На борту ракетоносца находится молодая девушка. Нет, не стюардесса, а разработчица той самой «Горгоны» – старший лейтенант Краснова. У нее два интереса: непосредственно испытания комплекса и командир корабля, который ей в отцы годится.

Старший лейтенант Краснова (Анна Тараторкина) и второй пилот гвардии капитан Рыбиков – 2-й пилот Ту-160 (Дмитрий Муляр). Судя по этой сцене, девушка прилетела в Энгельс из Москвы на борту Ту-95МС. Не самый комфортный способ путешествия

Чемоданчик со странным логотипом – это пульт управления той самой «Горгоной». Отдает его, кстати, майор-особист в исполнении Романа Мадянова

Штурман гвардии майор Булыгин (Сергей Баталов) и командир корабля гвардии подполковник Кирсанов (Сергей Маховиков)

После ухода всей группы самолетов в «невидимость», управление бортом №07 перехватывают террористы. Команды передаются через маленький блок, который подкупленный злодеями техник спрятал внутри.

При этом сами угонщики находятся на вымышленном острове в Атлантическом океане и управляют самолетом с помощью тренажера, приобретенного у украинского офицера с аэродрома в Прилуках, где раньше базировались Ту-160.

«Угонщики» на том самом тренажере. Каким образом они получают изображение с самолета, конечно, никто не объяснит

Плохиши, одетые в британский камуфляж DPM и Desert DPM, купленный в секонд-хенде, работают не сами по себе, а по заказу западного богача и американского военного. Не совсем понятно, отставной ли он или еще служит, но явно очень любит свою полевую пустынную форму, которую не снимает даже на яхте. Изначально злодеи собираются посадить ракетоносец на своем острове и украсть «Горгону», но потом главный террорист Гафур решает еще и уничтожить ракетой с Ту-160 американскую базу, чем спровоцировать конфликт между Россией и США.

Какой еще ракетой? – спросите вы. Да, вы все правильно поняли: на международные учения с условным поражением целей потащили крылатую ракету Х-101 в боевом оснащении. Ее предполагалось после условного уничтожения авианосца запустить по цели на полигоне на Камчатке.

Дальше обойдусь без спойлеров, вдруг захотите посмотреть. Но скажу сразу: ждать чего-то гениального не стоит.

Понятно, что сюжет нереалистичен от слова совсем, но хорошим зрелищным боевикам это легко прощается, тем более, что массовый зритель не особо разбирается в матчасти. Но в случае с «07-й меняет курс» это не работает, поскольку фильм снят очень дешево и больше похож на длинный эпизод каких-нибудь «Морских дьяволов». Интересно, что снимал картину оператор, работавший над без преувеличения великим фильмом «Любовь и голуби». Но это никак не помогло.

На самом деле, «07-й меняет курс» вполне можно посмотреть, но желательно выключить голову и не воспринимать происходящее на экране серьезно. Главное – вытерпеть абсолютно притянутую за уши любовную линию между 40-летним командиром Ту-160 и 25-летней создательницей «Горгоны».

Девушка еще и является дочерью его бывшего командира, ныне прикованного к инвалидному креслу. Его, кстати, играет Борис Галкин – лейтенант Тарасов из «В зоне особого внимания». Смотреть за абсолютно нераскрытым и притянутым за уши романом очень неинтересно. Также уныло наблюдать за кучей второстепенных героев, которые нужны для пары реплик. Зато каких актеров подобрали на роли президентов России и США! Владимир Меньшов и Борис Египетская сила! Клюев.

Ну а главное разочарование – это техника в фильме. Если ждете красивых кадров с Ту-160 и другими самолетами, то смею вас разочаровать: натурные съемки есть (киношников даже пустили на главную базу отечественной стратегической авиации в Энгельсе), но самолеты показаны, в основном, на земле и на взлете/посадке.

Выделяется только съемка Су-27 на взлете и в полете, сделанная с борта Су-27УБ.

Су-27 на взлете и в воздухе. Под крылом ракеты Р-73 и Р-27Р. Судя по окраске, ракеты боевые

Еще в фильме есть компьютерный американский авианосец, с которого взлетает F-14 (к тому времени снятый с вооружения).

Российский флот представлен сторожевым кораблем «Пылкий» проекта 1135.2 и эсминцем «Настойчивый» проекта 956-А «Сарыч» правда показаны они так, будто это один и тот же корабль. Забавно, что в критический момент флоту поступает задача подготовиться к уничтожению угнанного Ту-160, после чего в кадре начинают крутиться торпедные аппараты, бомбометы и артиллерийские установки. Как с помощью них сбивать Ту-160, летящий на большой высоте, не совсем понятно. При этом имеющиеся у кораблей ЗРК не показаны.

«Пылкий» и «Настойчивый»

Зато в фильме можно увидеть довольно редкие кадры изнутри самолета ДРЛОиУ А-50. Это точно не декорации, у создателей на них не хватило бы денег.

Вы удивитесь, но в картине есть и один основанный на реальном событии эпизод. Пастушка случайно находит в пеньке рядом с аэродромом шпионское устройство, передающее некую информацию плохишам. В реальности подобную штуку в пеньке обнаружили в 1988 году около аэродрома в Прилуках.

Что можно сказать по итогу? Создатели фильма замахнулись на рубль, а ударили по итогу на копейку. Бюджета в 1,3 млн долларов явно было недостаточно для такого масштабного сюжета, который требовал качественных воздушных съемок и больших вложений в графику. Конечно, талантливые люди могут и на одном энтузиазме собрать качественное кино. Но это явно не тот случай.

Также стоит отметить абсолютно лишнюю любовную линию и различных родственников главных героев – без этой «Санта-Барбары» фильм был бы гораздо динамичнее. Например, тут есть сын главного героя, по совершенно случайному совпадению сыгранный сыном режиссера.

С другой стороны без всех этих сцен про отношения героев хронометраж едва ли превысил один час, что недостаточно для проката в кино. Впрочем, итоговые копеечные сборы, оцениваемые в 1,1-1,8 млн рублей показывают, что можно было сразу отдавать фильм на ТВ.

Безусловно, «07-й меняет курс» пытается продвигать идеи любви к Родине и престижа военной службы, что нужно и важно. Но общее качество фильма, который больше похож на пародию, не способствует патриотической миссии картины.

Ну и напоследок немного посмеемся. Ниже найденная мной в сети обложка одного из DVD-изданий фильма – его создатель явно не очень знаком с тем, как выглядит Ту-160.

На этом все. Спасибо, что дочитали до конца. Если вам было интересно, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые материалы.

Напоминаю, что также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты.

Эволюция отечественных бронетранспортеров для сухопутных войск довольно последовательна и ясна. Сначала появились БТР-40 и БТР-152 на базе полноприводных грузовиков. Затем в серию пошел БТР-60, создававшийся уже с нуля как бронетранспортер. Он стал родоначальником семейства колесных четырехосных БТР, выполненных в одной схеме: БТР-70, БТР-80, БТР-90.

Однако есть еще одна машина – это гусеничный БТР-50. Он в корне отличается от других бронетранспортеров для сухопутных войск: большие габариты, гусеничный движитель, может перевозить орудие или даже автомобиль. И если говорить на чистоту, то БТР-50 чем-то ближе к ПТС, чем к другим бронетранспортерам.

В этой статье я расскажу, для чего создавалась эта интересная машина и ее особенностях.

Работы по БТР-50 стартовали согласно постановлению Совмина от 15 сентября 1949 года. Бронетранспортер, получивший индекс Объект 750, создавался в паре с плавающим танком (Объект 740, будущий ПТ-76). Работы поручили ленинградскому ВНИИ-100, Челябинскому тракторному заводу и заводу «Красное Сормово». Общее руководство осуществлял руководивший тогда ВНИИ-100 Жозеф Яковлевич Котин — выдающийся конструктор, создатель тяжелых танков КВ, ИС и самоходок на их базе.

Это была уже не первая попытка создания легкого танка. До этого в 1946-1949 годах задачей самостоятельно занималось «Красное Сормово». Получившийся Р-39 провалил испытания, после чего последовали оргвыводы и было решено заново начать работы, но уже с привлечением ВНИИ-100 и ЧКЗ.

Два опытных Объекта 750 были готовы уже в 1950 году. Требования унификации с танком, а также необходимость обеспечить развесовку на плаву обусловили компоновку бронетранспортера, в которой двигатель (В-6ПВГ, 240 л.с.) расположился сзади.

Десант размещался в открытом отделении, смещенном ближе к носовой части, а непосредственно в ней располагались мехвод и командир. Движение на воде осуществлялось с помощью водометного движителя.

Заводские, а затем государственные испытания продолжались вплоть до 1953 года. Официально плавающий гусеничный бронетранспортер был принят на вооружение Советской армии в 1954 году под наименованием БТР-50П (плавающий).

Как уже говорилось выше, 50-й создавали в паре с плавающим танком ПТ-76. Для чего? Концепция их применения сформировалась по опыту Великой Отечественной войны, когда в ходе наступательных операций неоднократно приходилось форсировать реки. Особую сложность каждый раз представлял захват плацдарма, поскольку практически отсутствовал транспорт, на котором можно было бы быстро перебросить пехоту и средства усиления на другой берег. Не говоря уже о том, чтобы эти средства были еще как-то защищены хотя бы от пуль и осколков.

Доработанный Объект 750 с пулеметом ДШКМ. Установка для него провалит испытания и в серию БТР-50 пойдет с одним СГМБ

На случай будущей большой войны решено было создать пару в виде легкого танка (ПТ-76) и плавающего бронетранспортера (БТР-50) на его базе. В задачи первого входил захват плацдарма, второй же должен был переправить пехоту и средства усиления: тяжелые пулеметы, минометы, пушки.

Под ПТ-76 в гвардейских танковых полках и механизированных дивизиях формировались роты плавающих танков, а БТР-50 поступали на вооружение мотострелковых подразделений тех же полков. В результате должен был получиться мощный «амфибийный кулак» для стремительных прорывов в начале масштабного конфликта.

К 1960-м годам от идеи отказались, роты плавающих танков стали расформировывать, а ПТ-76 отправились в подразделения разведки и морскую пехоту. БТР-50, в свою очередь, оставались на вооружении мотострелковых подразделений и в последующие годы.

Сначала в серию пошла машина с открытым десантным отделением — БТР-50П, затем для защиты от оружия массового поражения появилась следующая версия, с крышей — БТР-50ПК. В обоих случая штатное вооружение состояло из одного 7,62-мм пулемета СГМБ (позднее ПКМБ).

Также нельзя не вспомнить технику на базе БТР-50. Это командно-штабная машина БТР-50ПУ, машина технической помощи МТП-1 и машина разминирования УР-67.

Командно-штабная машина БТР-50ПУ, машина технической помощи МТП-1 и машина разминирования УР-67

Помимо серийных, были и опытные образцы, например, БТР-50П2 с зенитной установкой из двух 14,5-мм пулеметов КПВТ.

Также можно вспомнить современную модернизацию от «Муромтепловоза» с установкой боевого модуля МБ2-03 с 30-мм пушкой 2А72 и нового дизельного двигателя ЯМЗ с турбонаддувом мощностью 300 л.с.

БТР-50П способен переправить через реку до 20 вооруженных пехотинцев, либо груз массой до двух тонн. Например, минометы, безоткатные орудия, тяжелые пулеметы, противотанковые орудия и даже автомобиль.

Выглядит это следующим образом: пушка закатывается на моторно-трансмиссионное отделение с помощью откидных аппарелей, а затем устанавливается в десантном отделении на продольных балках, которые фиксируются к поперечной. Данные балки устанавливаются только при необходимости перевезти/переправить орудие или автомобиль.

Фото с автомобилем ГАЗ-69, перевозимом на БТР-50, я не нашел, однако инструкция по его погрузке содержится в руководстве по материальной части и эксплуатации от 1960 года.

В случае с автомобилем в продольные балки в десантном отделении вставали передние колеса.

Интересно, что пушку можно было не только перевозить, но и использовать по прямому назначению, то есть вести огонь прямо из бронетранспортера.

Несколько удивительно, но БТР-50 никогда не состоял на вооружении подразделений морской пехоты ВМФ СССР. Это очень странно, учитывая, что ПТ-76 составляли у морпехов едва ли не основу танкового парка. Чем это было обусловлено? Доподлинно неизвестно.

Вплоть до 1990-х годов основным бронетранспортером у черных беретов являлся БТР-60.

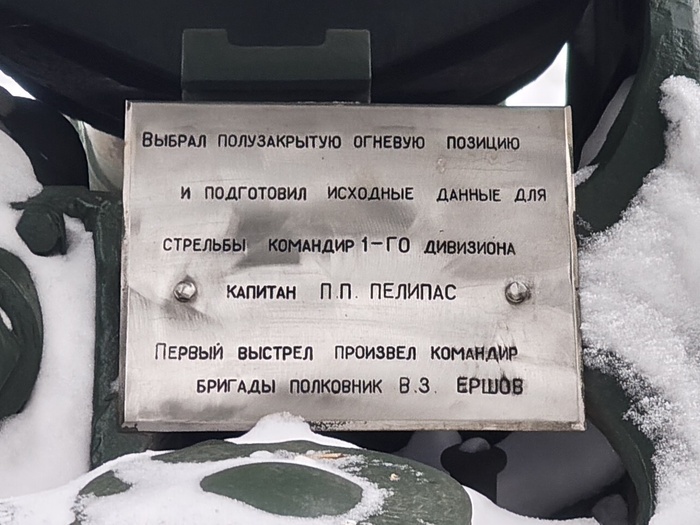

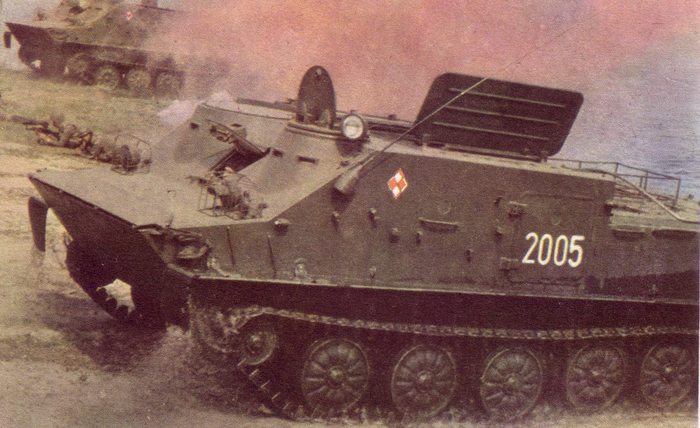

Возможно, что вы видели что-то похожее на БТР-50 на вооружении у морпехов, как на фото ниже.

Да, это реальные снимки, но на них не БТР-50, а TOPAS-2AP — польская модернизация чехословацкого OT-62A, который, в свою очередь, является модифицированной лицензионной копией БТР-50.

В 1958 году Чехословакия приобрела в СССР лицензию на производство БТР-50 вместе со всей необходимой документацией. Выпуск локализованной версии бронетранспортера начался в 1962 году под наименованием OT-62 TOPAS.

Первоначальная версия представляла собой тот же БТР-50ПК, но с новым двигателем на 300 л.с. и двумя выступающими «башенками» во лбу корпуса как у БТР-50ПУ.

OT-62

Модификаций у OT-62 было много, перечислять все не буду, остановлюсь на двух самых примечательных.

Во-первых, это TOPAS-2AP, о котором упоминал выше. Он получил башню с 14,5-мм пулеметом КПВТ, что серьезно усилило его огневую мощь. Правда из-за башни десант пришлось сократить с 16 до 12. При этом в экипаж был добавлен третий человек — наводчик.

Во вторых, стоит вспомнить машину техпомощи WPT-TOPAS. Для эвакуации и последующего ремонта техники она была оснащена лебедкой с усилием в 2,5 тонны, 600-метровым тросом и краном, способным поднимать вес до одной тонны. Для самообороны польскую МТП оснастили оригинальной башенкой с пулеметом ПК.

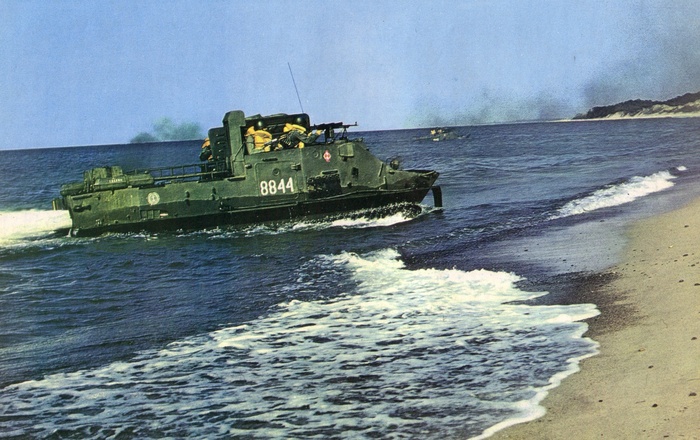

Удивительно, но один из самых успешных примеров использования БТР-50 по прямому назначению относится к применению в составе израильской армии.

Некоторое количество бронетранспортеров досталось израильтянам в ходе Шестидневной войны в 1967 году. Также удалось захватить и ПТ-76.

Машин было немного, в сумме меньше двух десятков, но их использовали ровно так, как было нужно. Случилось это в ходе Войны Судного дня, 15 октября 1973 года. В тот день семь ПТ-76 и восемь БТР-50 форсировали Суэцкий канал в районе Горького озера.

Египтяне атаку в этом направлении не ожидали, поэтому не смогли сбросить в воду сравнительно небольшую амфибийную бронегруппу с десантом. Уже 18 октября на захваченный плацдарм с помощью паромов перебросили 90 танков, а 20 октября там уже было пять бригад. На момент окончания боевых действий 25 октября израильские танки были примерно в 100 км от Каира. Операция стала одной из ключевых для исхода войны.

Вот так БТР-50 сполна исполнил свое предназначение. Правда совсем не в той армии, для которой создавался.

На этом все. Спасибо, что дочитали этот большой и не самый простой материал. Надеюсь, что вам было интересно.

Напоминаю, что также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты.

Более 20 лет назад, когда еще был ребенком, увидел в одной из телепередач про военную технику вроде «Ударной силы» сюжет про «суперсовременную» 120-мм самоходную артиллерийскую установку 2С31 «Вена». Машина, конечно, запомнилась, но узнать о ней что-то большее не представлялось возможным: интернета не было, а в различных энциклопедиях самоходка если и упоминалась, то вскользь.

Теперь, когда источников информации стало куда больше, я решил собрать информацию и рассказать вам, для чего создавалась «Вена», почему ее стоит считать самой передовой отечественной САУ рубежа XX-XXI веков, и куда она исчезла.

Перед началом сразу поясню, почему обозначаю «Вену» как САУ, а не САО, как она именуется в некоторых источниках. Разницы между этими понятиями фактически нет, но САУ — устоявшийся термин, означающий подвижное артиллерийское орудие на колесной или гусеничной базе. Можно встретить определение САО как самоходную установку с орудием, сочетающим функции пушки, гаубицы и миномета. То есть САО — это частный случай САУ. Чтобы не плодить сущности, в статье будет использован термин САУ.

Сначала была «Нона». Если точнее, то 120-мм самоходная пушка-гаубица-миномет 2С9 «Нона-С». На вооружение ВДВ и морской пехоты самоходка поступила в 1979 году и впоследствии отлично зарекомендовала себя в Афганистане.

Баллистика ее орудия 2А51 была основана на удачном французском 120-мм нарезном миномете RT-61, выстрелы к которому в 1960-х удалось раздобыть разведке.

«Нона» может применять любые 120-мм мины, а также снаряды того же калибра с ведущим пояском. Подходят как отечественные, так и иностранные боеприпасы. Максимальная дальность стрельбы — 8,8 км осколочно-фугасным снарядом и 7,1 км миной, минимальная — 0,9 км снарядом и 0,43 км миной.

Дальнейшее развитие концепции «Ноны» пошло двумя путями. Кратко расскажу о каждом.

Первый путь — это создание аналогичного самоходного орудия для сухопутных войск на более привычном для них шасси. Прорабатывались варианты установки 2А51 во вращающейся башне на шасси САУ 2С1 «Гвоздика (2С17) и БРМ-1К (2С17-2).

Известные их изображения являются фотомонтажом: это не настоящие снимки, а реконструкция предполагаемого вида. Обе разработки не продвинулись дальше технического проекта.

Зато в металле удалось воплотить колесную «Нону». Сначала башню от 2С9 попробовали установить на БТР-70. После успешных испытаний уже доработанную башню на три члена экипажа с обновленным орудием 2А60 установили на шасси нового БТР-80. Так получилась САУ 2С23 «Нона-СВК», которую успели произвести небольшой серией до распада СССР.

Второй путь — совершенствование 2А51 в части увеличения дальности обычным осколочно-фугасным снарядом до 13 км. С начала 1980-х этим вопросом плотно занялись в ЦНИИТОЧМАШе. Ствол был удлинен, разработаны новые более мощные заряды. Сначала новое орудие, получившее индекс ЛП-77, испытывали на лафете от гаубицы Д-30, затем на шасси опытной САУ 2С2 «Фиалка».

В 1985 году стартовала НИР «Нона-2», в рамках которой формировался задел для перспективного 120-мм артиллерийского комплекса, который включал новую артиллерийскую систему, выстрелы, а также автоматизированную систему управления огнем.

НИР — научно-исследовательская работа. НИР обычно предшествовали будущим прикладным разработкам новых вооружений.

В рамках НИР ЛП-77 установили на шасси САУ 2С1 «Гвоздика». Образец предназначался как для исследования характеристик нового орудия, так и для определения возможности модернизации 2С1 путем установки новой артиллерийской части. Развития установка на базе «Гвоздики» не получила. Точнее, не получила тогда, но об этом чуть позже.

Также в рамках НИР «Нона-2» был собран макетный образец на базе перспективного гусеничного шасси «Планер». Он также развития не получил, как и сама платформа, разрабатывавшаяся для замены МТ-ЛБ.

По результатам НИР были получены необходимые данные для дальнейших работ по новым САУ с универсальной пушкой-гаубицей-минометом и автоматической системой управления и наведения орудия (АСУНО).

Хотя «Нона-С» еще сравнительно недавно была принята на вооружение, для ВДВ уже начали разрабатывать новую САУ на шасси перспективной БМД-3. В рамках этих работ, проходивших под шифром «Обжимка» был создан прототип самоходки на шасси легкого плавающего танка Объект 934 «Судья».

Его использование легко объяснимо — БМД-3 создавалась фактически на той же базе. «Обжимка» должна была получить не только более дальнобойное по сравнению с «Ноной-С» орудие 2А80 (бывшее ЛП-77), но АСУНО на базе компьютера 1В550. До распада СССР работы по теме завершить не успели, далее тема заглохла.

И вот, наконец, ради чего мы все тут собрались. В 1990 году была начата опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию автоматизированного самоходного 120-мм орудия на унифицированном шасси БМП-3, а точнее ее модификации для отмененной 155-мм САУ «ПАТ-С».

Тема получила шифр «Вена» и индекс ГРАУ 2С31. По одной из версий, в связи с переговорами об ограничении обычных вооружений, которые в то время шли в столице Австрии. Вот такая своеобразная ирония от оружейников.

ОКР — опытно-конструкторская работа, то есть программа разработки нового образца техники или модернизации имеющейся. На самом деле, известные нам наименования артсистем — «Акация», «Пион», «Тюльпан» и так далее — это шифры, под которыми проходили ОКР.

В разработке «Вены» приняли участие 30 предприятий. Головным определили Пермский машиностроительный завод им. В. И. Ленина (ныне ПАО «Мотовилихинские заводы»). Также значительный вклад внес ЦНИИТОЧМАШ, работавший над артиллерийской частью и механизированной укладкой выстрелов

Первый опытный образец 2С31 был собран в октябре 1996 года. Таким образом, несмотря на катастрофическую ситуацию с финансированием оборонки в первой половине 1990-х «Мотовилиха» и смежные предприятия смогли продолжить работы. Через год «Вена» дебютировала на международной выставке IDEX-97 в Арабских Эмиратах.

Безусловно, не все шло гладко, особенно учитываю новизну систем автоматизации. Например, первая версия ЭВМ системы управления огнем никуда не годилась из-за низкой надежности и постоянных перегревов. А затем отдел НИИ «Аргон», занимавшийся ее разработкой, и вовсе закрыли. Пришлось обращаться к другому разработчику, что негативно сказалось на сроках.

Также возникли сложности с гироскопической системы гирокурсокреноуказания — она не выдерживала нагрузок при стрельбе. Из положения вышли, сконструировав специальное демпфирующее устройство.

А еще в состав бортового оборудования «Вены» включили такой нетипичный для артиллерии прибор как барометрический высотомер. Он требовался для определения точной высоты нахождения САУ и погодных условий для расчета данных стрельбы в горных условиях.

Государственные испытания завершились в 2007 году. В 2009 году началось серийное производство… И, судя по всему, почти сразу завершилось. Но об этом расскажу дальше.

2С31 «Вена» является первой отечественной самоходной артиллерийской установкой с автоматизированной системой управления и наведения орудия. Машина после занятия произвольной позиции самостоятельно осуществляет привязку к местности с помощью средств спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS). Получив данные цели, система управления огнем вычисляет данные для стрельбы и с помощью приводов башни и орудия осуществляет его наведение.

При необходимости сменить позицию для ухода из-под огня «Вена» сама пересчитывает данные для стрельбы с новой позиции. Всего в памяти может храниться до 30 (по другим данным 50) целей.

Благодаря автоматизации 2С31 существенно сократилось время, необходимое для открытия огня после получения данных о цели: 20 секунд на месте и 1 минута после смены позиции и топопривязки с использованием бортовых систем.

Машина может не только работать, получая информацию о целях от внешних источников, в том числе по телекодовому каналу связи, но и самостоятельно обнаруживать цели при помощи прибора наблюдения командира с ночным каналом и лазерным дальномером-целеуказателем.

Благодаря тому, что 2С31 умеет определять свое местоположение, ЛЦУ позволяет устанавливать координаты обнаруженной цели и сохранять их в памяти систему управления огнем для дальнейшего поражения. И это еще не все, поскольку с помощью ЛЦУ можно еще и наводить корректируемый снаряд 2К28 «Китолов-2». То есть в теории «Вена» может сама обнаружить цель, определить ее координаты и поразить, в том числе высокоточным боеприпасом. Правда все это вместе возможно при условии прямой видимости.

Максимальная дальность стрельбы из орудия 2А80 осколочно-фугасным снарядом составляет 13 км, корректируемым — 9 км, миной — 7,1 км. Диапазон углов вертикальной наводки составляет от -4 до +80 градусов, за счет чего минимальная дальность стрельбы миной составляет меньше одного километра. Возимый боекомплект — 70 выстрелов. Для самообороны имеется пулемет ПКТ.

Скорострельность составляет от 7 в/м снарядами и 10 в/м минами. «Вена» может применять всю номенклатуру боеприпасов от более ранних систем, а также снаряды и мины, совместимые с французским минометом RT-61.

Экипаж состоит из четырех человек: командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего. Машина построена на шасси БМП-3, обладает практически идентичной массой (порядка 19 тонн) и подвижностью, может плавать со скоростью до 10 км/ч. Бронирование противопульное.

Из всего вышесказанного следует, что 2С31 в теории могла стать эффективным средством артиллерийской поддержки звена батальон-полк-бригада, особенно в конфликтах низкой интенсивности против незаконных бандформирований. Ключевым преимуществом «Вены» по сравнению со старушкой «Ноной» является минимальное время, необходимое для открытия огня. При условии своевременного получения данных о целях от разведки 2С31 могла бы обеспечить практически мгновенный их обстрел. Если, конечно, гора электроники, увязанная в единую систему, работала бы безотказно и корректно.

«Вена» стала серийной, но не массовой. После завершения госиспытаний заказа от российской армии не последовало. Несмотря на слухи про закупку установочной партии, вы нигде не найдете каких-либо свидетельств применения 2С31 в армии вплоть до 2023 года, когда единственная машина засветилась в репортаже из зоны СВО.

2С31 в репортаже из зоны СВО. «Вена» эксплуатировалась военнослужащими 98-й воздушно-десантной дивизии

17 машин были закуплены Азербайджаном и применялись в 2020 году в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Больше иностранных покупателей найти не удалось.

Почему «Вена» не пошла в армию? Тут трудно однозначно сказать, но думаю, что сработали два фактора.

Во-первых, высокая цена. Высокоавтоматизированная артиллерийская система на гусеничном шасси по определению не могла быть дешевой. При этом в самоходке такого типа армия была заинтересована, поскольку в то же время в конце 2000-х начались закупки САУ 2С34 «Хоста» с тем же орудием 2А80, но без АСУНО и на шасси «Гвоздики» (да, вспоминаем НИР «Нона-2»).

Во-вторых, в то время руководство Минобороны во главе с Анатолием Сердюковым конфликтовало с оборонкой, обвиняя предприятия ВПК в том, что они предлагают военному ведомству модернизацию старой советской техники вместо разработки принципиально новых образцов. Тогда же отказались от готового к производству БТР-90, остановили закупку новых Т-90, отменили ряд других проектов. Правда в конце 2012 года руководство МО сменилось, а «Вену» так и не начали закупать.

Многие скажут, что в условиях массового применения дронов САУ с дальностью стрельбы до 13 км не смогут выжить на поле боя. Однако это же можно сказать сейчас вообще про любую бронетехнику. Поэтому возможно, что при условии решения проблемы с эффективным противодействием FPV-дронам обновленная «Вена» на современной элементной базе сможет стать эффективным средством артиллерийской поддержки.

А как считаете вы?

На этом все. Спасибо, что дочитали этот большой и не самый простой материал. Надеюсь, что вам было интересно.

Напоминаю, что также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты.

Сегодняшний материал будет посвящен палубному истребителю-перехватчику F-14 Tomcat. Чтобы не утомлять вас бесконечной простыней текста с горой цифр, я кратко расскажу об истории создания самолета, его главной особенности и, конечно, о том, как американский самолет уже больше 40 лет стоит на вооружении у ВВС Ирана (да, они там все еще летают).

Grumman F-14 Tomcat был создан в конце 1960-х – начале 1970-х специально для ВМС США. Моряки хотели новый самолет на замену устаревающему «Фантому» (он так «устаревал», что в некоторых странах служит до сих пор).

По замыслу военных, новые самолеты должны были обеспечивать ПВО авианосных ударных групп на дальних подступах, бороться с советскими бомбардировщиками и ракетоносцами Ту-16 и Ту-22, а также крылатыми ракетами, которые в те годы как раз становились все более серьезной угрозой.

Для этого изначально планировали модернизировать уже выпускавшийся истребитель-бомбардировщик General Dynamics F-111A: установить на него систему управления вооружением Hughes AN/AWG-9 с РЛС, способной обнаруживать цели на дистанции свыше ста километров, а также оснастить дальнобойными ракетами с характеристиками под стать радару.

К разработке истребителя-перехватчика, получившего индекс F-111B, привлекли фирму Grumman, имевшую большой опыт в создании самолетов авианосного базирования. Разработка шла не очень успешно и постоянно затягивалась из-за все новых требований со стороны заказчика. Например, военные хотели обеспечить возможность ведения ближнего воздушного боя, для чего F-111B даже после модернизации не особо подходил. В итоге проект закрыли.

Наработки по F-111B не пропали даром, поскольку уже вскоре конструкторы фирмы Grumman начали разрабатывать новый самолет, который впоследствии выиграет конкурс по программе VFX (Variable geometry Fighter Experimental) и станет F-14A. Первый полет опытный XF-14A совершил 21 декабря 1970 года, но радость была недолгой, поскольку уже во втором полете 30 декабря он разбился. Из-за этого в программу испытаний пришлось внести некоторые изменения.

В то время, пока опытные XF-14A активно испытывались, флоту предложили не делать собственный самолет, а адаптировать под авианосцы разрабатываемый в тот момент F-15, но машину удалось отстоять.

Особенно ратовал за новый флотский истребитель заместитель командующего Штаба морских операций по авиации вице-адмирал Томас Конноли. Говорят, что именно в честь него истребитель и получил свое имя. Получил ли что-то Конноли в качестве благодарности от компании Grumman, история умалчивает.

Томас Конноли (1909-1986). Интересно, что в молодости будущий вице-адмирал принял участие в Олимпийских играх 1932 года в Лос-Анджелесе и смог занять третье место в подъеме по канату (Rope Climbing)

Чтобы обеспечить высокие характеристики на разных режимах полета, новинку, как и F-111, оснастили крылом изменяемой стреловидности. Также на него перекочевала в модернизированном виде и система управления вооружением Hughes AN/AWG-9 вместе с разрабатываемыми ракетами большой дальности AIM-54 Phoenix.

Испытательный пуск AIM-54 Phoenix с летающей лаборатории на базе бомбардировщика Douglas A-3 Skywarrior

Помимо этого, F-14 унаследовал от F-111 двигатели Pratt & Whitney TF-30, что в дальнейшем вызовет немало проблем. Дело в том, что «Томкэт» планировали оснастить более мощным Pratt & Whitney F401-400, но они еще не были готовы, а впоследствии программу их создания и вовсе свернули.

Да, для установки на истребитель-перехватчик TF-30 форсировали, но все равно мощности не хватало, и динамические характеристики F-14 оказались ниже, чем планировалось. Кроме того, двигатели стали причиной множества аварийных ситуаций: около трети потерянных «Томкэтов» не вернулись из полета именно из-за проблем с силовой установкой. Чтобы решить эту проблему с 1986 года как на новые , так и на уже выпущенные F-14 начали устанавливать более мощный и надежный двигатель General Electric F110-GE, используемый на F-15K (для Южной Кореи) и F-16 модификаций C и D.

Внешне F-14 выглядит как типичный представитель 4-го поколения реактивных самолетов: два разнесенных двигателя, двухкилевое вертикальное оперение, интегральная компоновка, при которой крыло плавно перетекает в фюзеляж, а последний, в свою очередь, обеспечивает значительную долю подъемной силы.

Самолет выполнен двухместным, однако управляет машиной только летчик, сидящий спереди. У оператора вооружения органов управления нет, он занимается исключительно своими прямым обязанностями. При этом учебной модификации у F-14 не было, что несколько осложняло подготовку летчиков.

«Томкэт» получился довольно тяжелым: максимальная взлетная масса составила более 33 тонн, что на 13 тонн больше, чем у «Фантома». Максимальная скорость – 1350 км/ч у земли и 1980 км/ч на высоте 1300 метров. Практическая дальность полета без подвесных топливных баков – 2350 километров.

В воздухе крыло F-14 могло менять стреловидность в диапазоне от 20 до 68 градусов. На стоянке для экономии места можно было установить крыло под 75 градусов, чтобы сэкономить место в ангаре авианосца.

На вооружение Grumman F-14 Tomcat был принят в сентябре 1974 года. Он стал первым самолетом четвертого поколения реактивных истребителей, поскольку F-15 и F-16, а также их советские оппоненты встали в строй позже.

Типовой работой для F-14 было патрулирование воздушного пространства на удалении в 550 км от авианосца. В обнаружении воздушных целей «Томкэтам» помогали палубные самолеты ДРЛО на такие задания также E-2C Hawkeye.

F-14 регулярно поднимались на сопровождение советских самолетов морской авиации, следивших за маневрами американских ВВС, а также стратегических бомбардировщиков. В сети можно найти десятки, если не сотни фото F-14 на фоне Ил-38, Ту-142, Ту-95, Ту-16 и т.д.

В реальный бой F-14 впервые вступили в 1981 году во время инцидента в заливе Сидра. В ответ на внезапный пуск ракеты с ливийского самолета (во всяком случае, так утверждают америкацы) пара «Томкэтов» сбила пару истребителей-бомбардировщиков Су-22. В дальнейшем F-14 участвовали еще в нескольких подобных инцидентах, ну и, конечно, без них не обошелся ни один из последующих конфликтов, к которых участвовали США вплоть до операции в Ираке 2003 года.

Пи этом использовались «Томкэты» не только для обеспечения ПВО, но и для ударов по наземным целям.

Вы наверное уже ждете ответа на первый вопрос из заголовка.

Рассказываю.

Как уже упоминалось выше, в наследство от опытного F-111B «Томкэт» получил систему управления вооружением AN/AWG-9. На момент создания ничего подобного в мире по дальности обнаружения, сопровождения и возможностям атаки сразу нескольких целей больше ни у кого не было.

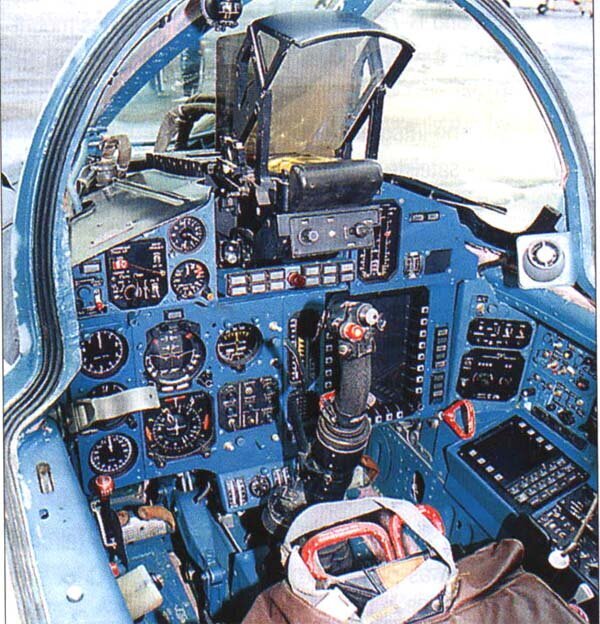

Рабочее место оператора вооружения (1) и пилота (2)

В довольно подробном советском пособии 1984 года (разведка явно не зря ела свой хлеб) утверждается, что цель типа «тяжелый бомбардировщик» с эффективной площадью рассеивания 30 м² радар F-14 мог обнаружить с 360 километров, легкий истребитель F-5 c ЭПР 3 м² – со 160 км, а F-4 c ЭПР 5 м² – с 210 км. Одновременно система могла сопровождать 24 цели на дистанции до 130 км и обстреливать шесть ракетами AIM-54 одновременно.

Также имелся теплопеленгатор, который обнаруживал цели по тепловому излучению с 220 км в переднюю полусферу и с 300 км в заднюю (цифры выглядят несколько сомнительными, но, что нашел).