Пирр против Рима

Словосочетание «Пиррова победа» прочно вошло в обиход, благодаря успехам римской пропаганды. В итоге яркая история противостояния молодого римского хищника и того, кого Ганнибал ставил выше себя, оказалась изрядно замылена.

Часть 1. Царевич без страны.

Пирр родился в 319 году (здесь и далее до н.э.), его отца звали Эакид, кузиной которого была Олимпиада, мать Александра Великого. Увы, но для Эакида такое родство уже не было твердой опорой – Олимпиада жестко вела борьбу за наследие сына, но к 316 потерпела окончательное поражение. Она гордо приняла смерть, завернувшись в свои седые волосы, пока ее забивали камнями родственники казнённых ею людей.

Трон под Эакидом был весьма неустойчив и в 317-316 годах в эпирском городе Додоне началось восстание. Верные слуги Эакида Андроклид и Ангел вывезли трехлетнего Пирра из города, отправившись в земли иллирийского династа Главка (племя тавлантиев). Ребенка положили в центре комнаты, и Главк встал перед сложным выбором. Оставив Пирра, он бы стал врагом македонского регента Кассандра, который стоял за убийством Олимпиады, но и с Эакидом он был в хороших отношениях. Пока правитель размышлял, Пирр предпочел взять судьбу в свои руки – трехлетний ребенок подполз к царю, уцепился за плащ, встал на ноги и положил руки на колени Главку. Ребенок поднял голову, посмотрел в глаза Главку, улыбнулся и заплакал. Сложно сказать, что двигало династом – эмоции, холодный расчет или все вместе, но он передал царевича своей жене, поручив растить его как сына.

В конечном счете, столкновение царя тавлантиев и Кассандра было вопросом времени. Македонский регент предлагал за выдачу Пирра 20 талантов, сумма смешная и отчасти она демонстрирует, что мало кто тогда понимал, в кого вырастет царевич. Аполония, дружественный тавлантиям город, был взят Кассандром, а попытка Главка разбить македонянина на обратном пути обернулась поражением и кабальным договором, где последнему запрещалось лезть в дела Эпира. Хотя о Пирре речь уже не шла, главную угрозу Кассандр явно видел в скрывающемся Эакиде. И не зря – в 314 году отец Пирра вернулся в Додону, где его приняли раскаявшиеся молоссы (главное племя Эпира). Кассандру было отправлено посольство с просьбой дать возможность Эпиру жить как встарь. Естественно, македонянин просьбу молоссов отклонил. Брат Кассандра Филипп разгромил войска Эакида, и тому снова пришлось спасаться бегством в окрестностях города Эниады. К опальному правителю Эпира присоединились недовольные Кассандром силы, и он дал последний бой Филиппу. Этот бой Эакид проиграл, погибнув среди многих эпиротов. Филлип установил марионеточное правительство в Эпире и посчитал задачу выполненной. Но свободолюбивые эпироты так просто сдаваться не хотели – они призвали Алкета, старшего брата Эакида. Суть проблемы – он был настолько ебанько, что трон изначально отдали младшему.

Впрочем, и Алкете удача не сопутствовала, хоть он смог разбить корпус, посланный македонянами решать эпирский вопрос, но лишь в одной битве. Македония легко выставила силы, которых с запасом хватило для разгрома непокорных эпиротов, но в этот раз Кассандр предпочел договориться, оставив Алкету на троне, но при жестких условиях договора.

Трагическая гибель отца и воцарение дяди на троне под протекторатом Македонии фактически были оберегом юного царевича. Пирр спокойно рос при дворе Главка, получая греческое образование. Уже в 306 г. до н.э., когда царевичу исполнилось 13 лет, его приемный отец решил, что пора эпироту заявить о себе. На тот момент политическая ситуация способствовала тому, что сильным мира было не до Эпира.Антигон Одноглазый, военачальник Александра Македонского сосредоточил в своих руках азиатские территории державы Александра и крепко поджимал Кассандра в Греции , также на Балканах. Этим и вспользовался Главк во главе с молосскими мигрантами и собственными отрядами тавлантиев он вернул Пирра на законный трон. Алкета окончательно заебал местное население и его грохнули ночью вместе со всей семьей.

Кассандру же было не до Эпира – антимакедонское движение пылало по всем областям. В Грецию прибыла куда более крупная рыбка, Деметрий Полиоркет - сын Антигона Одноглазого, пожалуй, самого могущественного из последователей Александра Великого. Выбивая македонские силы из греческих городов, Деметрий успел связать себя с Эпиром династическим браком, Деидамия - сестра Пирра стала супругой сына Антигона. Впрочем, брак оказался не слишком счастливым - Деметрий был весьма любвеобилен, причем, не делая разницы между женщинами и проездом по обочине на колеснице, поэтому внимание к дочери Эакида быстро иссякло.

Мраморный бюст Деметрия Полиоркета, римская копия датируется I в. н.э. и выполнена с греческого оригинала III в. до н.э.

Что, однако, не помешало дружбе Деметрия и Пирра. Тем более что молодой царевич был снова изгнан из своего царства, но на этот раз уже сторонниками ветви династии его дяди. Но в этот раз Пирр пошел не к Главку, а к Деметрию.

Шел 302 год до н.э. Антигон и Деметрий планировали дать решающий бой объединенной коалиции прежних соратников по войску Александр Великого. Антигон был явным фаворитом и вполне ясным претендентом на то, чтобы стать единовластным правителем большей части наследия Александра. Что естественным образом объединило осколки мини-государств прочих сподвижников Великого Македонянина – Лисимах, Плейстарх, Селевк и Кассандр переиграли и уничтожили Антигона с сыном сначала на стратегическом уровне, затем их коалиция разгромила при Ипсе в 301 году армию Одноглазого. Тогда же среди проигравших был и Пирр, но к этой битве мы еще вернемся. Деметрий отступил с остатками войск, тогда и взошла звезда царевича – юноше Полиоркет доверил быть своим наместником в Элладе (базой стали Мегары и Коринф), а сам, пользуясь превосходством во флоте, продолжил борьбу. Эпирский царевич добросовестно сохранял владения Деметрия, пока в 299 году тот не отправил в Египет друга в качестве заложника и гаранта мирного договора с Птолемеем Лагом, телохранителем Александра, а ныне владыкой бывшей земли фараонов. Этого Пирр другу не простил и не забыл.

Молодой эпирот уже тогда проявил недюжинный полководческий талант и вместо того, чтобы завоевывать непостоянных правителей, зашел с тыла и очаровал тещу (пусть даже она пока не знает, что станет ей). Опорой молодому царевичу стала супруга Птолемея Береника – хорошие манеры, греческое образование и вот из ссыльного царя без государства Пирр превратился в отличного мужа для приемной дочери четы Лагидов.

Ну, а в качестве приданного Птолемей вернул Пирра на престол Эпирского царства, ориентировочно в 296 году до н.э.

Как-то маловато имен в нашем рассказе, не находите? Давайте навалим еще действующих персонажей, следите за руками:

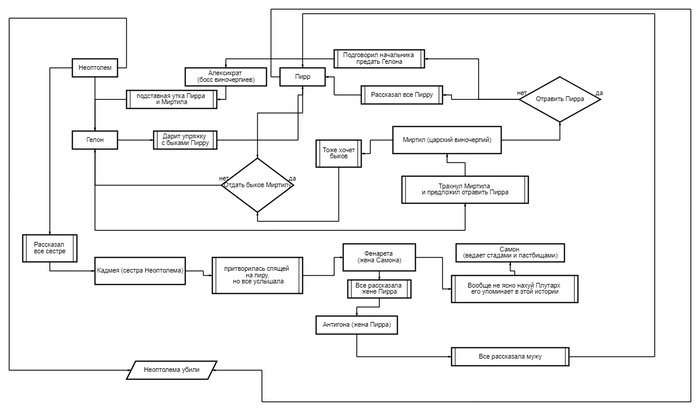

В тот момент царство было в руках Неоптолема, правнука Алкеты.

@@

Пирр и Неоптолем становятся соправителями.

@@

Неоптолем решает отравить Пирра

И дальше покажу на блок-схеме для понимания

Короче, через своего биографа Проксена Пирр протолкнул историю о том, как его хотел отравить Неоптолем, но того сдал весь царский двор. И мы, конечно, верим, что все было именно так, а это не Пирр решил бахнуть конкурента и забрать власть.

Часть 2. Пирр царь Эпира.

После воцарения на троне, Пирр начал расширять свои владения - отличным способом стал династический брак с Ланассой, дочерью сиракузского тирана Агафокла. Она была чрезвычайно привлекательна. Больше всего в ней, конечно, привлекало то, что в качестве приданного шел остров Коркира.

Следующим же шагом было создание национальной армии.

В 295 году до н.э. он принял у себя неожиданного гостя – после смерти Кассандра, власть в Македонии перешла к его сыновьям - Александру и Антипатру, которые, впрочем, быстро рассорились. Опальный Александр, бежал от брата, поддержанного Лисимахом, обратился за помощью к Пирру.

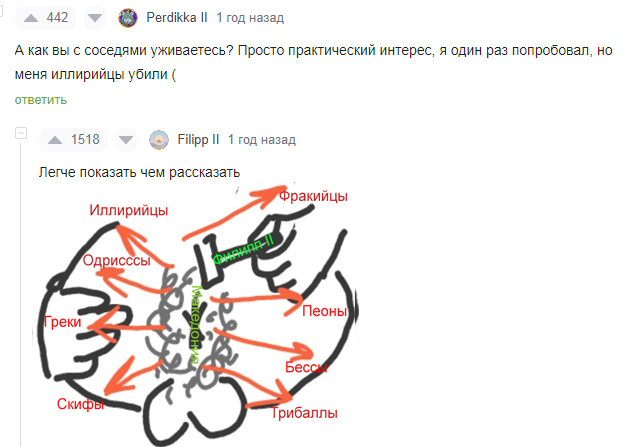

История иронична, когда-то Кассандр покорил Эпир, а его отец Пирра пал бою с его войсками, теперь же царевичу предстояло вмешаться в дела некогда могучей Македонии. Теперь уже сын Эакида запросил за свою помощь большую цену - Паравея и Стимфея древние владения македонских царей, а кроме них Акарнания (здесь есть разночтения в трактовке Плутарха), Амфилохия и Амбракия. Последней отводилась роль новой столицы Эпира. Александр был не в том положении, чтобы торговаться, и отдал эти земли, чем в одночасье превратил Пирра в серьезную фигуру этой Игре Престолов. Стремительная атака эпирских войск, стала неожиданностью для Антипатра, и тот бежал к своему тестю Лисимаху. Хотя полностью Македонией Пирр и не овладел, но передал изрядные земли под власть Александра, после чего спокойно удалился домой, уходя из-под удара Лисимаха. Это был один из самых могущественных диадохов. Один из телохранителей Александра Лисимах долгое время оставался в стороне от грозных войн диадохов, довольствуясь фракийскими землями, которые периодически бунтовали. Однако битва при Ипсе (301) дала возможность откусить знатный кусок от владений Антигона Одноглазого, сделав Лисимаха могущественным игроком, с которым сейчас приходилось считаться эпирскому царю.

Македонию разделили между братьями – Александром и Антипатром, Пирра же хотели привлечь как гаранта договора, но тот дипломатично слился, сославшись на плохие знамения. Это было дальновидно, поскольку в Грецию снова вернулся яростный Деметрий Полиоркет, явно недовольный тем, что Македонию поделили без него.

Александра он убил и отправился в Македонию, громко предлагая «Make Macedonia Great Again», что с энтузиазмом было воспринято местным населением. Антипатр по старой доброй традиции сбежал к тестю Лисимаху, а новоявленные соседи – Пирр и Деметрий явно были не рады новой встрече. Они больше не были друзьями.

Первый удар нанес Пирр в 291 году до н.э., перекрыв знаменитый Фермопильский проход, где греки во главе с Леонидом сдерживали армию Ксеркса больше двухсот лет назад. Расчет был на восстания македонян, но вместо этого против Пирра выступил сам Деметрий.

Не приняв бой, царевич отступил.

Позже Деметрий вернулся за местью – жена Пирра Ланасса разочаровалась в супруге, который до кучи взял в жены двух варварок. Супругу Пирра не смутила ни любовь Деметрия к громкой игре на кифаре в телеге, ни то, что он периодически парковал колесницу одним колесом на тротуаре.

Первым ударом Деметрий разбил союзных Пирру этолийцев, следом он выступил уже навстречу бывшему другу. Армии разминулись, в итоге Деметрий оказался в Эпире, а Пирр со своими силами столкнулся со стратегом Полиоркета Пантавхом.

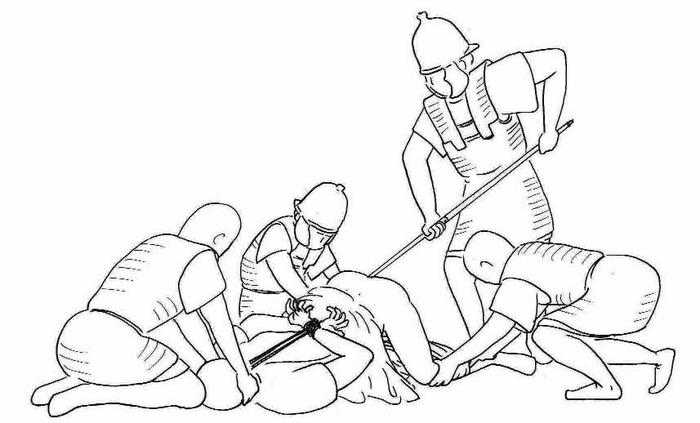

Долгое время армии не могли одержать верх и тогда Пантавх начал вызывать Пирра на поединок. Войска эпиротов расступились, выпуская царя вперед.

Пантавх и Пирр в начале битвы метнули в друг друга копья (δορατισμὸς). После броска копий противники переходят на бой с мечами – Плутарх использует термин ксифос (ξίφος). Поединщики били в незащищенные места – Пирр был ранен, но сам сумел нанести два точных удара.

Пантавх был повержен, но от последнего удара его успели спасти телохранители, унеся с поля боя.

Но пережить такое армия стратега Деметрия уже не могла, строй рухнул - Пирр мог праздновать победу. Узнав о разгроме своих сил, Деметрий спешно отступил из Керкиры, где наслаждался свадьбой с привлекательной Ланассой. В 289 г. до н.э. Пирр предпринял дерзкий рейд против Деметрия, но огреб пизды и заключил мирный договор.

Решив, что вопрос Эпира закрыт, Деметрий решил снова на уровень сражений гигантов, собрал армию в 100 000 человек. Цифра хоть и кажется астрономической, но в целом находится на пределе возможностей эллинистических царств того времени. Его целью должен был стать Лисимах, но в 287 году в дело снова вмешался Пирр. Хотя удар в спину Македонии и был предательством, но повод был серьезным – Пирру явился во сне Александр и призвал на битву. Шутить с такими знаками было нельзя, и эпирот вторгся в Македонию. Может, конечно, причиной были письма прочих диадохов, уговаривающих ударить Пирра в тыл Деметрию, которым не улыбалось воевать с могучим сыном Антигона, явно желающим реванша за смерть отца и разгром при Ипсе. Но то, не иначе как происки врагов, ведь как игнорировать такой вещий сон?

Деметрий проклиная старого врага, бросился обратно и разбил лагерь рядом с ним, что оказалось большой ошибкой. В лагерь Деметрия начали просачиваться македоняне из числа перешедших на сторону Пирра, рассказывая, что тот в целом куда лучше и вообще на потомка Александра тянет куда больше. Мысль спорная, но Деметрий так достал местных, что на утро он обнаружил себя в лагере практически чужих войск. Некоторые бывшие соратники прямо в лицо говорили, что ему стоит отказаться от власти.

Жизнь ему спасло лишь умение перевоплощаться, переодевшись пастухом, тот рванул из лагеря, оставив Пирру всю свою армию. Войска некогда могучей Македонии сдавались Лисимаху и признавали власть Пирра. Это была настоящая катастрофа для Деметрия.

Македония же все больше начинала походить на Польшу – ее опять разделили, теперь уже между Пирром и Лисимахом.

Не сказать, чтобы эпирот смог долго наслаждаться престолом – македоняне слишком охотно меняли правителей, чем не преминул воспользоваться Лисимах, разбив Деметрия в Сирии. В 285 (вероятно) году он начал кампанию против Пирра и даже, возможно, смог обыграть эпирца, окружив его войска и лишив обозов, чем вызвал голод в лагеря эпирота. Знатным македонянам Лисимах направил письма с предложением в очередной раз сменить сторону. Пирр дожидаться предательства не стал, он забрал верные ему племен и отступил в Эпир.

Часть 3. Рим и Тарент

Попытки усидеть на троне Македонии ясно продемонстрировали Пирру, что единственный твердый его союзник - это племена Эпира, чего явно недостаточно для того, чтобы бросить вызов могущественным диадохам и он обратил свой взор на Апеннинский полуостров.

Итак, перенесемся на время на сапожок. Вряд ли кто-то в начале III века до н.э. смог бы разглядеть в амбициозном городе на семи холмах будущего властителя мира. Конечно, Рим уже не боролся за право существования как веком раньше, но пока его интересы не выходили далеко за окрестные земли. В 282 году свое первое консульство на тридцать первом году жизни получил Гай Фабриций Лусцин, человек незнатного происхождения из чрезвычайного бедного рода.

В том же году Фабриций доказал, что не зря римляне доверили ему руководство - в битве у города Фурии он разбил объединенное войско луканов и бруттиев, за что ему воздвигли статую в Риме. Расширение зоны влияния Рима естественным образом столкнуло его с Тарентом, контролирующим каблук аппенинкого сапожка.

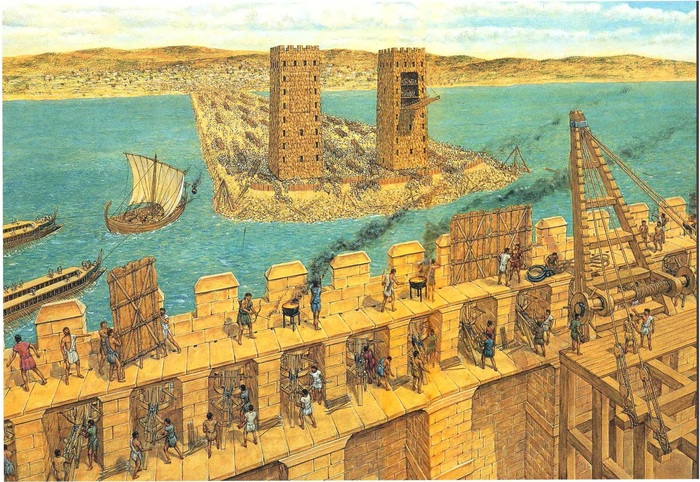

Рим и Тарент разделили сферу интересов на рубеже III и IV веков – римляне не могли заплывать дальше Лацинского мыса, недалеко от современного итальянского города Кротоне. И вот в 281 году десять римских кораблей зашли в гавань Тарента, нарушив мирный договор. Источники расходятся в трактовках этого события - римские авторы утверждают, что суда просто заблудились, но это вызывает вопросы о том, не было ли это провокацией.

Да это и неважно – тарентинцы крайне болезненно восприняли появление римлян и напали на их корабли. Часть экипажа была отправлена на дно, а кто-то попал в плен - фактически Тарент объявлял войну Риму. Свежесобранное ополчение выбило римский гарнизон, контролировавший город Фурии, а к Пирру отправилось посольство с просьбой о помощи в борьбе с хищным соседом, который порабощает италийских греков. Римляне отправили посольство в Тарент, но закончилось оно провалом и оскорблениями, вплоть до того что римскому дипломату Постумию испортили одеяние. Порча одежда приписывается Филониду, который задрал собственное платье и облегчился на тогу посла. Ее Постумий потом представил в римской сенате как символ вероломства. Сразу отвечу на потенциальный пикабушный вопрос, версия о том, что Постумий утверждал будто бы náphthās происходит из тел древних василисков, подтверждения в источниках не находит. Всему виной наебенившийся Филонид.

Тогда среди послов находился еще один человек, наблюдавший поведение тарентинцев - Гай Фабриций Лусцин.

В Македонии на тот момент царила своя атмосфера – диадохи традиционно устраивали взаимную резню.

Лисимах погиб в битве с армией Селевка, который помогал Птолемею Керавну получить трон. Птолемей Керавн - сын того Птолемея Лага при дворе которого в Египте Пирр находился. Ну, а Селевка в благодарноть Птолемей Керавн убил, ударив в спину мечом, после чего сел на трон Македонии. Короче говоря, очередной заурядный год в жизни осколка державы Александра Великого. Не думаю, что стоит что-то говорить об устойчивости положения Керавна в Македонии, поэтому когда Пирр изъявил желание сплавать помочь италийским грекам в борьбе с варварами в лице Рима, Птолемей всеми конечностями поддержал идею и даже пообещал 4000 всадников, 5000 пехотинцев, да кроме того еще и 50 слонов. Логика Птолемея была очевидна, македоняне явно предпочитали разнообразие в царях, а энтузиазм Пирра мог бы быть направлен явно не в ту сторону, поэтому эпирский правитель получил заверения, что с его исконными владениями ничего не станет. Только плыви отсюда, Зевса ради. Пирр собрал армию в двадцать слонов, три тысячи всадников, двадцать тысяч пехотинцев, две тысячи лучников и пятьсот пращников, после чего отплыл навстречу войне с Римом.

Экспедиция Пирра попала в шторм, масштабы бедствия, современные историки предпочитают снижать относительно античных авторов, рисующих апокалиптичную картину того, что эпирца чуть ли не одного-единственного выкинуло на берег Италии. Постепенно корабли Пирра прибывали, а тарентинцы радостно приветствовали могучего союзника, который должен был сокрушить Рим. После чего состоялся короткий диалог

Прикинув, что одно дело требовать навалять Риму и совсем другое самим идти под пилумы, тарентинцы начали резво релоцироваться по окрестным странам. Но как водится, не все…

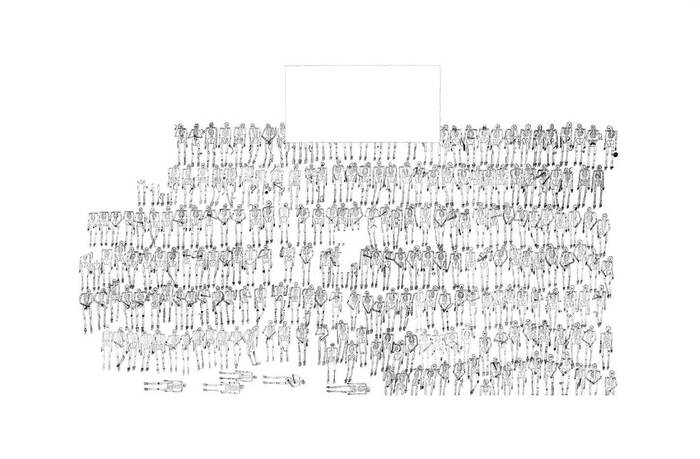

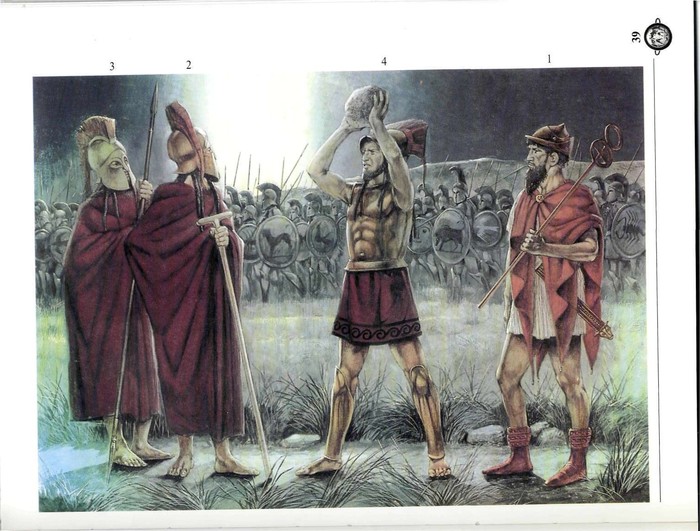

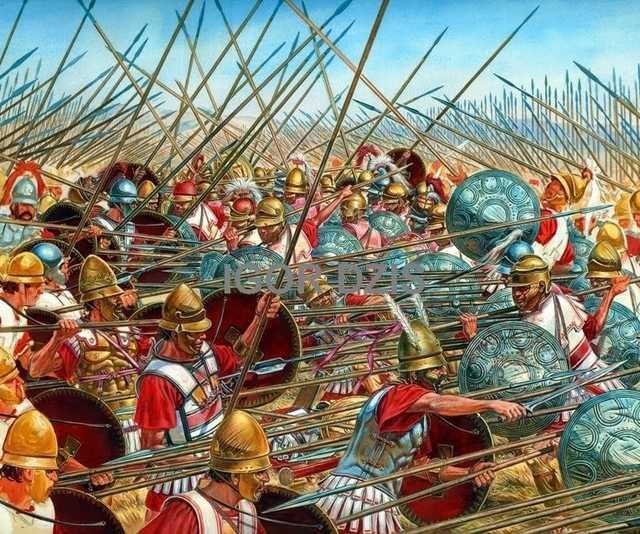

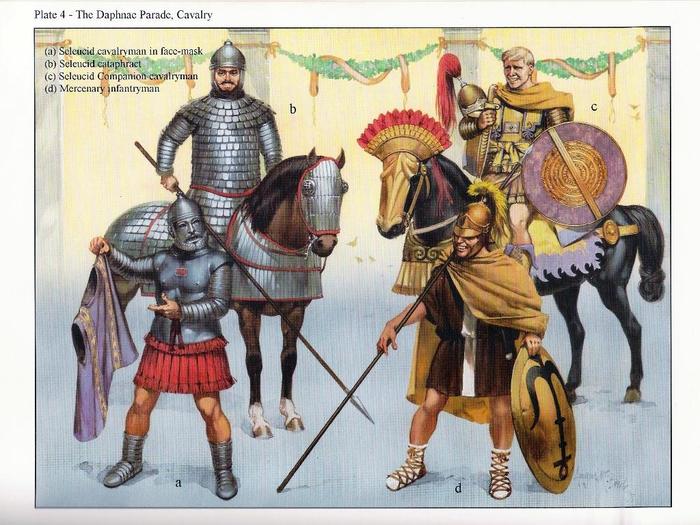

Обычно ассоциативный образ римского воина – это легионер, облаченный в лорику сегментату (пластинчатый доспех), спаянный железной дисциплиной регулярной армии и посвятивший жизнь войне.

В действительности же таким легионер станет спустя сотни лет, по состоянию на начало третьего века, Рим был не империей, а амбициозным городом с армией представлявшей собой обычное ополчение.

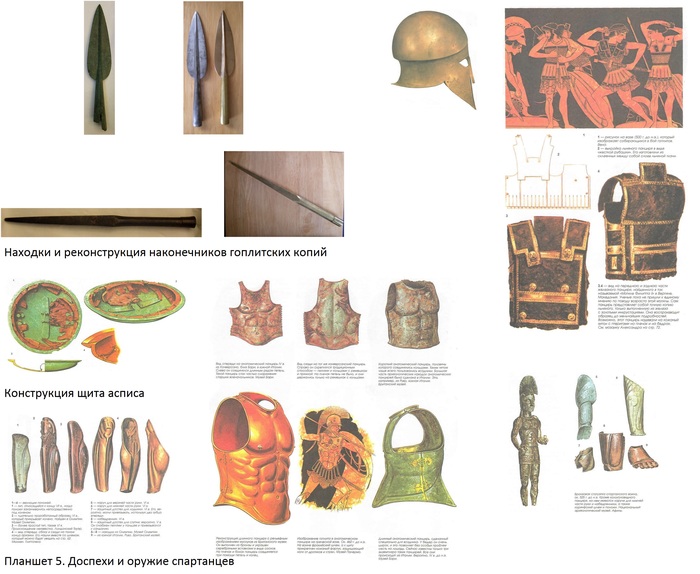

Ближайшие письменные сведения о вооружении римской армии относятся ко II в. до н.э. со слов Полибия «Большинство воинов носит еще медную бляху в пядень ширины и длины, которая прикрепляется на груди и называется нагрудником. Этим и завершается вооружение. Те из граждан, имущество коих определяется цензорами более чем в десять тысяч драхм, прибавляют к остальным доспехам вместо нагрудника кольчугу»

Естественно в начале III века картина была еще более печальная, и кардиофилакс (та самая бляха) в лучшем случае являлся стандартом, а в худшем доспехом наиболее обеспеченной части армии. Изобретение же кольчуги кельтами датируется примерно 300 годом до н.э. и я бы не ожидал, что ко времени войны с Пирром она присутствовала сколько-нибудь в заметном количестве.

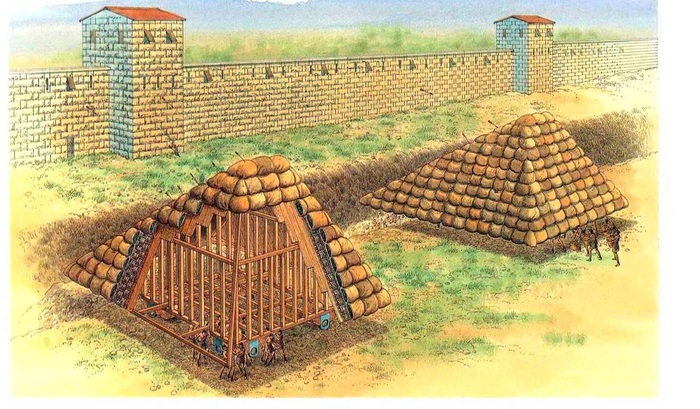

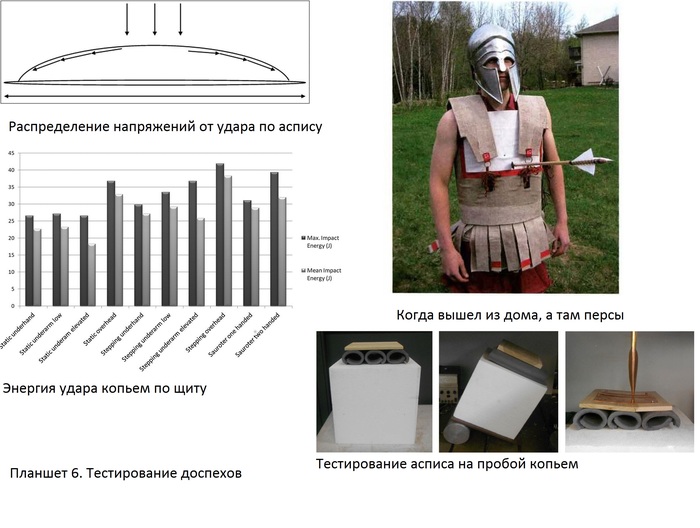

Незадолго до конфликта с Пирром, римляне взяли на вооружение большой щит скутум 0,75 м шириной и порядка 1,2 м высоты, сделанный из склеенных между собой слоев фанеры, сверху обшитый кожей или валяной шерстью. Современные реконструкции дают его вес от 8,5 до 10 кг, что весьма внушительно - скутум давал серьезную защиту, конструкционно он чуть загибался по краям.

Чтобы сильно не углубляться в дебри, будем считать, что шлем был типом монтефортино бронзовый и с нащечниками (визуально на картинке будет понятно).

В качестве наступательного вооружения стоит ожидать пилум – это два метательных дротика, какой-то типологии в их изготовлении Рим не придерживался. Находки свидетельствуют о том, что это было оружие с длинным железным наконечником (от 270 мм до 1225 мм) и общим размером, доходящим до 2,7 метра (по Полибию), но это скорее исключение и более типичной была длина около 2 метров. Задачей этого оружия был пробить щит (или хотя быть заставить бросить) и поразить воина за ним.

Какой меч использовали римляне на тот момент – это область гипотез, «испанский» гладиус был, вероятно, принят на вооружение после 216 года до н.э., более ранние данные относятся к IV-V векам до н.э. и демонстрируют вариант греческого ксифоса (форма клинка листовидная, как у «Жала» Фродо и Бильбо Беггинсов в «Властелине колец»).

Кроме того, на вооружении также стояло классическое копье, именуемое гаста (hastae) около полутора-двух метров длиной.

Попробуем теперь все это распределить по типам войск. Отправной точкой можно считать сообщение Ливия о Латинской войне (340 г. до н.э.), хотя оно вызывает ряд вопросов, но к событиям пирровой войны его можно принять. Римская пехота строилась в три линии, по отрядам (манипулам) с интервалами между собой. Бой начинали гастаты, самые молодые воины, вооружение которых состояло из двух пилумов, скутума и меча. Если им не сопутствовал успех, то они отходили назад, занимая промежутки во второй линии принципов. Они были старше и отличались от гастатов лучшими доспехами, поэтому с немалой долей вероятности, защита первой линии ограничивалась щитами и шлемами, а у принципов добавлялись нагрудники (в виде той самой бляхи). Принципы шли в бой, а гастаты следовали за ними, и базовым сценарием считалось, что на этом этапе римляне должны победить, но если вдруг в этот раз им не сопутствовала удача, то в ход шла последняя линия. Триарии, самые старшие в армии, в отличие от гастатов и принципов, они были вооружены копьями, вместо пилумов и, образуя единую линию с остатками отступивших войск, они должны были сломить натиск врага. Может возникнуть вопрос, зачем прятать самые сильные войска сзади, но по сути, триарии были самыми «испытанными» воинами и самыми старыми, но не факт, что боеспособными, им дозволялось сидеть всю битву на одном колене (это «официально», а как реально несложно представить), что по одной из гипотез являлось следствием преклонного возраста и болезней. Поэтому формулировка «дело дошло до триариев» являлось синонимом чрезвычайно тяжелой ситуации. Помимо перечисленных частей, манипулы гастатов были разбавлены левесами, вероятно, без щитов с двумя копьями, обычным и метательным. А к триариям были преданы рорарии и акцензы, чье вооружение не известно, но они рассматривались как малополезные и ненадежные части, по всей видимости, приданные до кучи.

Ход битвы предполагал бросок пилумов, но современные исследования свидетельствуют, что не факт, что после этого сразу же шла атака с мечами наголо, возможно, что римляне могли продолжить осыпать врага дротиками, передавая их из задних шеренг. Дистанция броска, вероятно, составляла порядка 15-20 метров. Интересно, что противники римлян зачастую были ранены именно дротиками. Так, Пирр получил ранение руки в битве при Аускуле дротиком, царь илергетов (иберийское племя) Индибилис был пригвожден к земле пилумом. Македонский правитель Филипп V лишился лошади убитой пилумом, бросившись на когорту легионеров. Если противника не удавалось отбросить в ходе метания пилумов, римляне обнажали мечи и вступали непосредственно в ближний бой.

Непосредственно легионная конница в количестве трехсот всадников на легион (5000 пехотинцев) особой ценности не несла. По всей видимости, от нее в большей степени ожидалась разведка и преследование. В бою она часто авторами сравнивается с ездящей пехотой, наиболее боеспособными в римской армии были союзные всадники, вроде луканов.

В отличие от эллинистической военной традиции, римская доктрина предполагала, что победу на поле боя обеспечит именно пехота.

Консул Рима Публий Валерий Левин двинулся навстречу Пирру.

Продолжение следует