Плавунец: бездонный желудок и дыхание попой

Покорить все среды обитания? Умеет, может, практикует. Вразвалочку пройтись по сухой земле? Запросто. Взмыть в воздух и пролететь несколько километров? Да без проблем. Но всё-таки вода – его стихия, его родина, его дом и его кормилица. Недаром же ноги-вёсла отращивал!

Ну конечно же, перед вами жук-плавунец – крупный, до 4 см, нарядный и очень-очень хищный. Встретить этого товарища можно в водоёмах и рядом с ними практически по всей Евразии и Северной Америке. Я уверена, что каждый из вас хоть раз с ним встречался – если не целиком, то, как минимум наблюдал торчащую из воды жучиную попу.

Ну и зачем жук выставляет наружу пятую точку? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно для начала разобраться с тем, как плавунец добывает себе пропитание.

Охота – его главное пристрастие, он ей живёт. И, надо сказать, мероприятие это в исполнении плавунца довольно жестокое. Не то чтобы какие-то хищники жалели своих жертв или их щадили, но плавунец пошёл в этом вопросе ещё дальше. Большинство хищников умерщвляют пойманную добычу до того, как начнут её есть, но плавунца эти негласные правила не колышут. Он голоден!

Сцапав цепкими передними лапками жертву, он безо всякого сочувствия отрывает мощными челюстями кусок за куском от ещё живой трепыхающейся добычи. Охотятся плавунцы на водных беспозвоночных, мальков рыб, а самые крупные особи – даже на лягушек и тритонов, так что жестокая жучиная трапеза начинается и заканчивается под водой. Но как же дышать? А дышать как раз выставленной наружу попой!

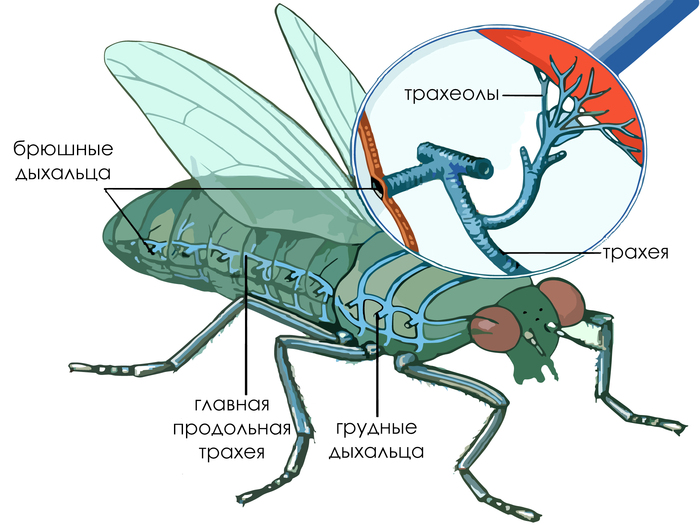

Дыхательная система плавунцов, как и у других насекомых, представлена сильно разветвлённой системой трахей. На груди и брюшке у насекомых находятся дыхальца – отверстия, которыми трахеи открываются во внешнюю среду. В отличие от нашей, их кровеносная система не переносит кислород, так что функция его доставки к клеткам тела целиком и полностью принадлежит трахеям, которые ветвятся на тонкие трубочки-трахеолы и подходят ко всем органам насекомого напрямую.

Вот и получается, что когда большая часть жука-плавунца пребывает под водой, его попа активно насыщает организм кислородом, проветривая систему трахей через брюшные дыхальца. Но сразу возникает вопрос: а не приметит ли эту дрейфующую пятую точку какая-нибудь пролетающая мимо голодная птица и не съест ли его крупная рыба в тот момент, когда он так увлечён собственным обедом? Неужели жук такой дурачок, что так беззаботно подставляется?

Ничего подобного. Просто плавунец целиком и полностью полагается на свою защитную систему, ведь он оборудован химическим оружием. Если кто-то попытается закусить закусывающим, то из специальных желёз на его теле мгновенно выделится белёсая ядовитая жидкость, которая заставит хищника тут же выплюнуть эту гадость. Для нас с вами этот яд не опасен, однако голыми руками плавунцов трогать настоятельно не рекомендуется, ведь они могут укусить – и очень болезненно.

Так что, если встретите летом эту грозу водоёмов – любуйтесь со стороны!

Приглашаю вас также на свой канал Записки учителя биологии – там ещё больше интересного о живой природе.