Расширяем школьные знания. Аксолотль

Меня уже не раз просили поподробнее рассказать об аксолотле, и вот наконец-то я добралась до этого удивительного существа. Со школьной скамьи все наверняка помнят о том, что одной из стадий развития земноводных является головастик, а уж смешных головастиков лягушек большинство читателей, вероятнее всего, имели удовольствие наблюдать в естественной среде обитания. Аксолотль – тоже земноводное, но совершенно необыкновенное!

Я не хочу взрослеть!

Само слово «аксолотль» в переводе с мексиканского наречия науатль означает «водяная собака» или «водяное чудище». Фу, как грубо! Впрочем, если воспринять слово «чудище» как способ подчеркнуть волшебность и некую инопланетность облика животного, то можно простить того, кто дал малышам это имя.

Кстати, я сейчас назвала этих земноводных малышами не только в приступе сентиментальности. Тому есть очень хорошая причина, ведь аксолотль – это не взрослое животное, а личинка некоторых видов амбистом, которая остановилась в развитии, но при этом способна к размножению прямо как взрослая. Такое явление учёные называют неотенией. При неотении только половая система животного достигает взрослого уровня развития, а остальные органы остаются в личиночном состоянии.

Взрослая амбистома же выглядит сильно иначе:

Аксолотли – довольно крупные личинки, если сравнивать с другими амфибиями, и могут вырастать до 30 см, но весят всего 300 граммов. А живут они 15-20 лет, все эти годы оставаясь детьми. Это же просто Питер Пен какой-то от животного мира!

Впрочем, детство детством, а размножаться, как мы помним, приходится всё равно. Это что дети, что взрослые делают одинаково: самец откладывает компактные сперматофоры (сперматофора –это упаковка, включающая в себя около сотни сперматозоидов), а самка клоакой втягивает их в себя. Через сутки после внутреннего оплодотворения она выметывает на подводные растения крупные, с горошину, яйца, из которых через 20–30 дней вылупятся личинки. Новорожденный аксолотль оснащен перистыми внешними жабрами, через неделю у него вырастут задние лапы, через три месяца – передние. На этом трансформации аксолотля могут закончиться, и тогда он не станет амбистомой, а могут и не закончиться, это как повезет.

Так почему же аксолотль не взрослеет, как положено каждому порядочному животному? Дело в том, что его гипофиз вырабатывает слишком мало тиреотропного гормона. Гормон этот нужен для стимуляции щитовидной железы, чтобы та производила ещё один гормон – тироксин. У всех нормальных земноводных именно тироксин и запускает метаморфоз (то есть превращение личинки во взрослую особь), а у аксолотля тироксина для запуска недостаточно. Но как так вышло? Что за шутки эволюции? На эту тему учёные до сих пор дискутируют, и за годы дискуссий удалось сформулировать две очень логичные гипотезы.

Гипотеза 1: Нас и здесь неплохо кормят

Первая заключается в том, что взрослеть нашему вечному ребёнку попросту невыгодно. Лягушки и саламандры вынуждены выходить на сушу, так как мелкие водоемы, в которые они откладывают икру, мелеют и пересыхают. Аксолотли же живут в мексиканских горных озерах с очень стабильными условиями: чистая холодная вода, постоянная кормовая база и минимум угроз. Какой смысл менять это благополучие на полную опасностей сушу? Поэтому первая же случайная мутация, позволившая амбистомам не проходить метаморфоз и размножаться в воде, была поддержана естественным отбором и закреплена в генофонде. Кроме того, метаморфоз – очень энергозатратное предприятие. В воде аксолотль может прожить до 20 лет, но после превращения в амбистому живет существенно меньше. Перестройки органов и смена систем жизнеобеспечения – дорогое удовольствие, а природа, как известно, всегда старается искать более простые пути.

Гипотеза 2: Тигру мяса не докладывают

Согласно другой гипотезе, аксолотли остаются детьми не от хорошей жизни, а из-за дефицита йода в горных водоемах их ареала. Недостаток йода снижает активность щитовидной железы и вызывает недостаток тироксина. Но если поднять уровень гормонов, добавляя их в воду или корм, то аксолотлю волей-неволей придется попрощаться с детством.

В природе процесс перехода во взрослую форму запускается, только если условия меняются в худшую сторону. В неволе же многие особи полностью утратили способность к метаморфозу, и даже в плохих условиях скорее умрут, чем «повзрослеют». Особенно это касается лабораторных линий животных – ведь именно личиночная стадия представляет наибольший интерес для исследований. И разводить аксолотлей гораздо проще, чем добиваться потомства от взрослых амбистом. Так что особи, подтвердившие на практике свою способность к метаморфозу, имеют мало шансов передать ее следующему поколению, и искусственный отбор закрепляет у аксолотлей постоянную неотению. Не исключено, что в будущем живущие в неволе (а других уже не останется) мексиканские аксолотли окончательно застрянут в детстве.

А вот пораниться я совсем не боюсь

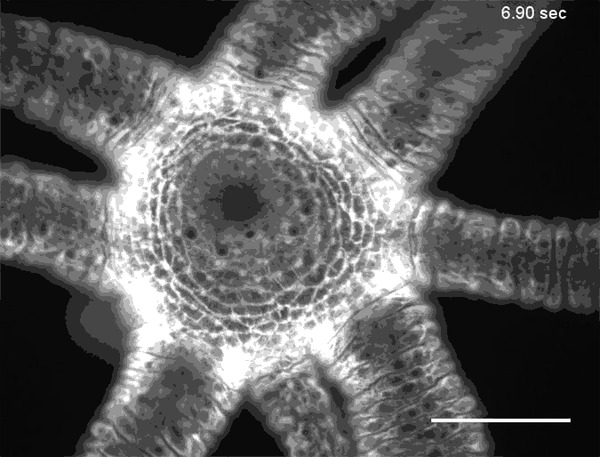

Потрясающая способность аксолотлей к регенерации давно приковала к себе внимание учёных. Большинство аксолотлей способны отрастить себе не только новые конечности взамен утраченных, но и другие части тела, включая позвоночник и часть мозга. Иногда голодная личинка может откусить часть плоти у собрата, но оторванная нога для аксолотля – это не проблема.

Ну и как же аксолотлю это удается? И вновь учёные имеют ряд предположений. Во-первых, они открыли неожиданно важную роль клеток-макрофагов в теле аксолотля. Обычно функция сводится к пожиранию мертвых и чужеродных клеток, бактерий и прочих нежелательных агентов. Оказалось, что макрофаги аксолотля прибывают в рану быстрее, чем макрофаги млекопитающих. Если же его макрофаги блокировать, то вместо новой конечности у аксолотля образуется культя из рубцовой ткани, как и у нас. Ученые не исключают, что именно вещества, выделяемые макрофагами, – ключ к регенерации.

А возможно, секрет регенерации аксолотля в его неотении. У взрослых амбистом отрезанное уже не восстанавливается. А у аксолотлей на месте ампутации возникают клетки, подобные клеткам зон роста конечностей у эмбрионов млекопитающих. Мы, люди, ведь тоже «умеем» восстанавливать утерянные органы, но только, увы, до рождения.

Маленький, но хищный

Как вы, наверное, догадались, услышав ужастик про откусывание лапок у собрата, аксолотли по своей природе хищники. Питаются они обычно водными насекомыми, червями, другими амфибиями и мелкой рыбой. Глаза у аксолотлей расположены так, что добычу, находящуюся снизу, они заметить не могут, поэтому способ охоты у них незатейливый: аксолотль банально сидит на дне и ждёт пока проплывёт добыча. Заметив её, он делает резкий бросок, хватает добычу и глотает целиком. Точнее не просто глотает, а всасывает. Они не кусают и не жуют, потому что их зубы невероятно маленькие и рудиментарные. Если же корма почему-то нет, то наш герой способен голодать 2-3 недели без особого вреда для себя.

Не ешь меня, я тебе еще пригожусь

Местные жители в Мексике когда-то считали аксолотлей деликатесом. Личинок ели в чистом виде и подавали с кукурузными лепешками. Но сегодня аксолотль в дикой природе официально находится под угрозой полного вымирания из-за антропогенного воздействия, поэтому, даже если вы собрались в путешествие по Мексике, то отведать этот деликатес вам навряд ли удастся.

На этом мы с вами заканчиваем сегодняшний урок. Но впереди ещё столько интересного!

Статьи, истории и картинки выкладываю также в тгк Записки учителя биологии