Halo: как лор серии остался за кадром игр

Любой, кто знаком с серией Halo, наверное, обращал внимание, что каждая новая игра привносила в нее факты и идеи, которые подавались так, будто вы о них уже должны были знать: кто такие спартанцы и в чем заключалась миссия «Столпа осени» в первой части, как, черт побери, выжил сержант Джонсон – во второй, почему ковенанты объявили войну человечеству – в третьей, кто такая Кэтрин Халси – в Reach, какого рожна Кортана сходит с ума – в четвертой, и т.д.

Эти недомолвки особо не влияли на сюжет, но, согласитесь, странно, когда игра толком ничего не объясняет о собственном мире. А ведь для Halo был придуман обширный и самобытный лор (мир выдуманной вселенной), просто все дело в том, что большая его часть была сосредоточена не в играх, а в книгах, выпускавшихся перед каждой новой частью и служивших мостиками к их сюжету. Странное решение, однако вполне в духе ранней Bungie и всей игровой индустрии 90-х.

Панк-рокеры из геймдева

В 90-е годы 20 века игровая индустрия была совершенно непохожа на современную. Сегодня балом правят крупные издатели и работающие на них студии с корпоративными стандартами и менеджерами, зарабатывающими деньги для инвесторов, а небольшие команды энтузиастов вынуждены часто искать у них покровительства с печальными для себя последствиями. В 90-е все было совсем не так. Геймдев был еще молодым, его двигали вперед отдельные творцы и небольшие команды. Инвесторы еще не почуяли запах бешеных денег в индустрии и не принесли с собой корпоративные стандарты менеджмента и культуру управления, основанную на том, что прибыль важнее продукта.

А потому царил дух свободы и высоких рисков. Никто не знал, как правильно делать игры, не было устоявшихся жанров, механик, практик разработки и инструментов. Короче, настоящий панк-рок без правил, где команды людей с горящими глазами творили, как они считали, искусство, а не бездушный продукт. И Bungie были плоть от плоти этой безумной эпохи. Небольшая команда, начинавшаяся с двух человек, а к концу 90-х разросшаяся до двух десятков, скорее творила, а не разрабатывала. В студии не было устоявшихся порядков и атмосфера напоминала скорее студенческую общагу, нежели серьезную фирму, зарабатывающую тогда уже сотни тысяч долларов. Совершеннейшее безумие: парни из Bungie вечером под пивко играли в билды своих же игр!

Собственно, серия Halo, родилась во многом благодаря такой обстановке – она должна была быть RTS, но поглядев на билды движка с физикой, разработчики, выкинули в мусорку идею стратегии и решили делать шутер с техникой. Сегодня такие кульбиты возможны едва ли, но для тогдашней индустрии в этом не было ничего необычного.

После этого разработчики начали придумывать многочисленные концепции, как самой игры, так и сюжета с его лором: им, хотя бы для себя, требовалось прописать все основные элементы мира, в котором будут разворачиваться действия. Все эти идеи собирались в единый диздок, который в самой студии позже называли «Библия Halo». Стоит сразу отметить, что это не было стройное описание мира игры, скорее куча разрозненных фактов и идей, которые были зафиксированы на будущее, но в процессе разработки могли серьезно меняться.

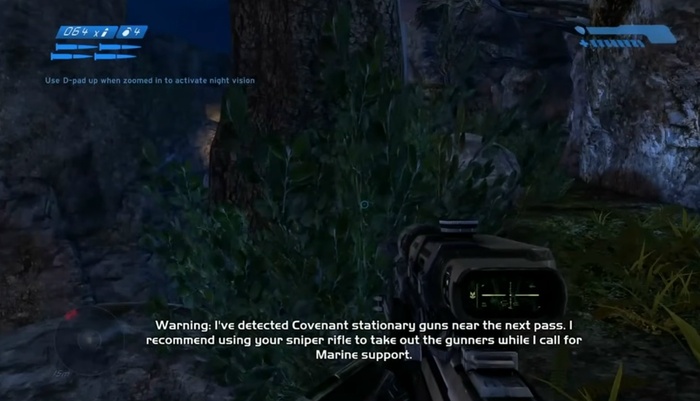

Однако само по себе наличие лора еще ничего не значит, ведь надо как-то его подавать. И вот тут студия столкнулась с проблемой. Ведь на дворе 90-е, а значит балом правят «сюжетные» игры, где большая часть истории подается через диалоги, часто с абсолютно молчаливым героем. В Bungie сразу решили, что их главный герой не будет бессловесной марионеткой, но и говоруном его делать тоже не хотели – это рушило бы образ сурового вояки. Так в сюжет была введена ИИ-помощник Кортана, которая должна была подавать игроку большую часть необходимого для понимания сюжета лора. Она делала это как в катсценах на движке, так и через переговоры по радио во время миссий, что позволяло расширить возможности вовлечения игрока в сюжет.

Но Bungie не хотели выделять на диалоговые секции слишком много времени – это и затруднило бы разработку, и сбивало бы темп игры, а последнее в шутере крайне важно. Опять же, это 90-е, идея, что люди могут играть в интерактивное кинцо пока не осознана. Поэтому возможности подачи «глубинного» лора серии были ограничены короткими катсценами и репликами Кортаны в радиопереговорах. Это было все равно очень много для игр того времени, но мало для студии – значительная часть предыстории просто не впихивалась в сюжет.

Других методов подачи информации тогда толком и не было. Раскидывать записки по уровню не хотели – это опять же сбивало бы темп. Позже в Halo 3 поставят эксперимент с терминалами, где часть сюжета подавалась текстом, но идея не понравится, и в Reach ничего подобного снова не будет. Терминалы с роликами, как развитие идеи, появятся в серии только уже после ухода прав от Bungie. А до внутриигровой энциклопедии, как у Bioware, тогда не додумались. Проще говоря, повествовательные возможности игры было никак не расширить, а потому, в духе эпохи, решили просто вбросить геймера в сюжет без всяких пояснений о том, почему все происходит. В других проектах этот метод работал, так что почему бы и нет?

Эта недосказанность сюжетов в будущем станет из вынужденной меры фишкой студии, но на момент выхода первой Halo в Bungie видели в этом проблему. Поэтому они решили поставить эксперимент – выпустить к игре книгу, но не с новеллизацией, как то было принято, а приквел!

Подготовка сцены: «Падение Предела»

Обложка оригинальной версии

Вообще идея выпуска книг по играм была уже не нова. Считается, что первой новеллизацией обзавелась Wing Commander Secret Missions 2: Crusade 1991 года. Это была типичная новеллизация – пересказ сюжета с некоторыми дополнениями. Позже новеллизации также выпускались к популярнейшим Myst, Baldur’s Gate и Planescape: Torment. В них сюжет уже подчас шел своей дорогой, опираясь на игру, лишь как на первооснову. Если брать чуть шире, то в это же время зарождалась Расширенная вселенная «Звездных войн», где сюжет оригинальной трилогии развивался книгами далеко за пределы фильмов.

Никто не знал выстрелит Halo или нет, будет ли игрокам достаточно того, что они видят на экране, или недосказанность вызовет у них гнев и непонимание. Новеллизация помогла бы с заполнением некоторых лакун по событиям, показанным в игре, тогда как мир за ее пределами остался бы все еще нераскрытым. Поэтому Bungie, решили пойти по пути «Звездных войн», но с нюансом – выпустить книгу, которая рассказывала бы о событиях до начала игры, закрывая собой значительную часть недосказанностей сюжета.

Для написания книги привлекли Эрика Ниланда.

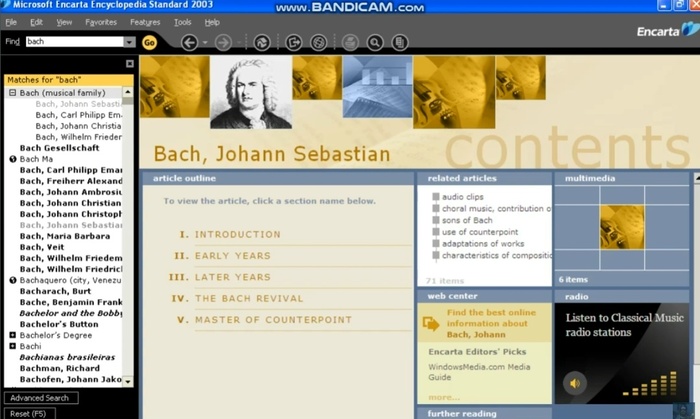

Он прям типичный американский автор научной фантастики. Эрик имеет степень по химии, еще в юности увлекся фантастикой и стал автором нескольких фантастических романов, в том числе по популярной некогда франшизе Crimson Sky. На тот момент он работал в Microsoft над мультимедийной энциклопедией Encarta (олды должны помнить, что до распространения широкополосного интернета такие офлайн “википедии” на дисках были довольно популярны). Поэтому, когда Bungie озвучили Майкам, как издателю, идею книги, к ним прислали Ниланда.

Да, это вообще не относится к Halo, но раз уж упомянул Encarta, то почему бы не показать. Артефакт эпохи все же. Википедия её, как и значительную часть таких проектов, просто уничтожила

Работа над книгой началась еще на раннем этапе проработки сценария игры, так как Ниланд участвовал в обсуждениях многих деталей сюжета, которые позже сформируют облик всей серии. Его задача была проста – на основе «библии Halo» он должен был написать приквел игры, который объяснял бы основы мира Halo со стороны людей, а концом книги должно было стать начало Halo: Combat Evolved. Поэтому ее основным сюжетом стало происхождение Мастера Чифа и битва за Предел, которую Ниланд фактически и придумал для книги, а она стала чуть ли не центральным элементом лора всей серии благодаря Halo: Reach.

Действие книги «Падение предела» (Fall of Reach) стартует за 30 лет до начала Halo: Combat Evolved и показывает нам человечество на грани грандиозной гражданской войны. Внешние колонии тяготятся правлением Земли, из-за чего последняя вводит фактически на них военное правление ККОН (Космическое командование объединенных наций), но все становится только хуже, так как контртеррористические операции все время приводят к излишним жертвам, и счетчик взаимных упреков у правительства и колонистов уже давно зашкаливает.

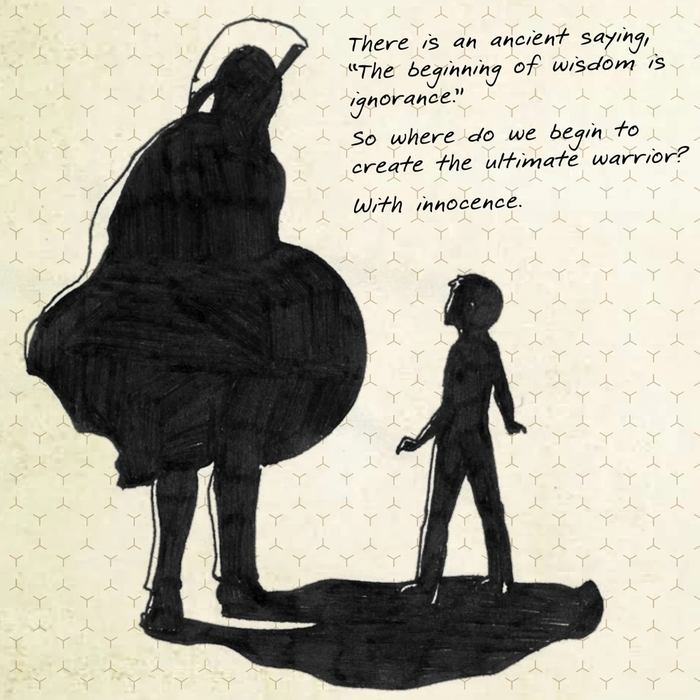

Поэтому юная гений и патриот доктор Кэтрин Халси, предвидя, что скоро все покатится к черту, пробивает у Службы военной разведки (СВР) проект по созданию суперсолдат для секретных миссий – «Спартанец II». По ее мнению, только улучшенные люди будут способны выполнять точечные ликвидации лидеров террористов и диверсии без лишних жертв. При этом проект с этической точки зрения максимально спорный – ведь имеющиеся технологии позволяют добиться приемлемого процента выживания подопытных только если проводить операции по улучшению еще в юном возрасте. Кроме того, это позволяло добиться максимальной индоктринации будущих суперсолдат, превратив их в идеальные машины для убийств на службе ККОН. Так начало проекту будет положено воровством у родителей двух сотен шестилеток…

Зарисовка, сделанная Кэтрин Халси с описанием основной идеи проекта. Из «Dr. Halsey's personal journal» - доп материала к лимитному изданию Halo: Reach

Приведенная выше фабула романа, которая описывается во вступлении, а далее мы проходим вместе с Джоном-117 (Мастером Чифом) весь его путь от запуганного ребенка до лучшего воина человечества, попутно вникая вместе с капитаном Кизом (капитан корабля из игры) в ход конфликта ККОН и Ковенантов. Этот роман ценен не только тем, что в нем изложена значительная часть того сюжетного базиса, на котором построена Halo: CE, но и множеством идей, которые позже будут развиты и в самих играх, и в других книгах Ниланда.

Во-первых, в этой книге впервые появляется доктор Кэтрин Халси, от лица которой происходит часть повествования. Здесь она патриот, готовый идти на полное нарушение научной этики ради шанса на недопущение кровавой гражданской войны. Она верит в необходимость проекта спартанцев и всю книгу пытается логически обосновать, что, ни смотря ни на что, она все делала правильно. Чему немало способствует то, что спартанцы, созданные для борьбы с внутренними врагами, стали самым эффективным средством человечества при столкновении с врагами внешними. Именно в этой книге будет сформирован тот образ Халси, который недоумевающие геймеры потом увидят в Halo: Reach. Ведь до этого в играх она не появлялась, и не читавшим книги по серии, было попросту неизвестно, что она «мать» спартанцев.

Здесь же нам покажут историю появления Кортаны – гениального ИИ, сделанного на основе столь же гениального мозга Халси. И в ходе данного сюжета будет объяснено, что Кортана не просто умный ИИ, а заточенный на взлом цифровых систем, потому в игре она умела вскрывать защиту ковенантов и даже предтеч. Но, кроме того, тут же на стену будет подвешено чеховское ружье, которое выстрелит только в Halo 4: у всех умных ИИ есть срок жизни – 7 лет, к концу которого они из-за несовершенства их алгоритмов начинают сходить с ума, «задумываясь до смерти».

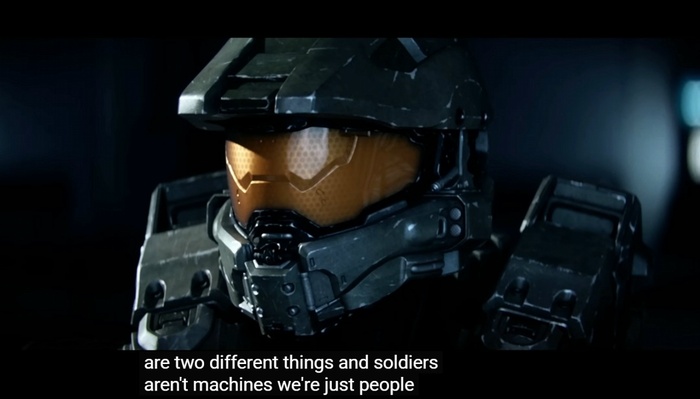

Джон-117 в книге предстает перед нами не воином-одиночкой, как в игре, а лидером, который возглавляет отряд из таких же, как он, суперсолдат. Мастер Чиф образец идеального воина, готового к битве за человечество. Но вот человек ли он в полной мере? Сражается ли за будущее людей такой же, как они, или Джон-117 просто мясной автоматон? Эта мысль станет рефреном и в «Падении предела», и в следующих книгах Ниланда. И это еще одно чеховское ружье, которое снимут со стены в Halo 4, поставив этот вопрос во главу сюжета.

Наконец, битва за Предел – центральное событие книги и всей истории до начала Halo: CE. По ходу событий мы узнаем, что ситуация на фронтах для человечества совершенно безнадежная, и поэтому спартанцев решают отправить на «Столпе осени» на рискованную миссию с целью попытаться одним махом получить преимущество в войне, а может, и вообще закончить ее. Однако все идет по одному месту, когда в систему Предела входит самый большой флот ковенантов в истории человечества, и спартанцам приходится лихорадочно затыкать собой дыры в обороне. В результате Мастер Чиф остается единственным суперсолдатом на «Столпе осени», который совершает прыжок по, как тогда казалось, случайным координатам. На деле же они были вычислены Кортаной из найденного ранее в книге артефакта предтеч…

Тут еще стоит отметить, что в «Падении предела» можно найти отсылки на механики, которые не вошли в финальный билд игры. Так, в серии книг Ниланда оружие ККОН имеет разные патроны – обычные и бронебойные. И между ними можно переключаться.

Иронично, но вся битва за Предел, описанная в книге и ставшая каноном на следующие годы, после выхода Halo: Reach окажется совершенно неканоничной. Bungie, разрабатывая Reach, не будут заботиться о цельности созданной ими франшизы, так как она останется не в их руках. Сюжет битвы за Предел в книге и игре отличается в принципиальных деталях настолько, что можно подумать, будто это разные события. Ниланд дважды будет ретконить роман, но даже так сюжет Reach плохо стыкуется с ним. По книге Предел пал за несколько часов, никаких недель битвы за планету не было. Сейчас этот момент отретконили в справочниках гениальным ходом, что СВР успешно скрывал от флота на орбите битву на самой планете с авангардом сил вторжения, чтобы дать время «Столпу осени» подготовиться к миссии. Честно говоря, звучит бредово, но что поделать. Bungie не заботились о своем наследии, они хотели уйти красиво и ушли, а разгребать навороченное остались другие люди. Но это все в будущем, пока что на таймлайне у нас релиз Halo 2.

Между первой и второй: Первый удар

Книга «Падение Предела», вышедшая незадолго до старта продаж Halo: CE, оказалась чертовски успешна, некоторое время находясь в топах бестселлеров. Поэтому сомнений в том, что для второй части тоже нужен бумажный приквел, не было никаких. Логика создания книги была аналогичной – она должна была стать мостиком между играми и заодно развить сюжеты, заложенные в «Падении Предела».

Ключевая задача Ниланда была объяснить, как Чиф выбрался с Halo и как он нашел живым сержанта Джонсона, вроде как погибшего в одной из катсцен Halo: CE. На оба вопроса книга ответит на первых 20 страницах, после чего сюжет галопом пронесет нас через уже остекленный ковенантами Предел, колонию сепаратистов, гигантский флот ковенантов и наконец направит героев книги к Земле. В этом романе Ниланд вновь ввел в сюжет других спартанцев, так как они могли пригодиться в будущих играх и следовало объяснить, как же они выжили. Кроме того, в книге впервые появится проект «Спартанец III», пока в виде упоминаний, а позже в Halo Reach главные герои истории будут почти все именно этими «упрощенными» спартанцами военного времени. Но, как мне кажется, все это было не главным для автора.

Сцена встречи сержанта Джонсона и Чифа из книги. После Halo: CE считалось, что он погиб в схватке с Потопом. Кстати, из этой главы вы узнаете, что серж любит тяжелый рок, а вот другие солдаты - нет

Куда важнее, что идейно книга вертится вокруг вопроса человечности и долга. Именно в ней мы видим, как события падения Предела отражаются на людях. Все понимают, что теперь человечеству остались считанные месяцы: как только ковенанты найдут Землю, последнюю крупную планету населенную людьми, организованное сопротивление им станет невозможным. Военные, прошедшие ад остекления планеты и битвы с потопом, собираются просто подороже продать свои жизни.

Совсем иную точку зрения демонстрирует Кэтрин Халси. Она выжила, потому что была заперта в секретном бункере СВР с базами данных по множеству проектов, в том числе и спартанцам. Ее задача была вручную запустить самоуничтожение базы, если автоматика не сработает. Уже смирившаяся со смертью женщина с появлением спартанцев на пороге бункера получает шанс на искупление – спасение хоть кого-то из своих «детей» от неминуемого уничтожения, пусть и с помощью бегства как можно дальше.

Это уже та самая доктор Халси, которую игроки увидят в Halo 4 и Halo 5. Предавшая свои прежние убеждения о том, что цель оправдывает средства, и жаждущая получить искупление своих «грехов» у своих же «детей» – спартанцев – отлично осознавая, что они, как идеальные воины, никогда не поймут ее.

Как прощальный «подарок», она оставит Чифу моральную дилемму, решение которой должно будет показать, человек он или все же автоматон, как то считали многие военные. Да и у читателя такое впечатление могло тоже возникнуть. Какой выбор сделал Чиф, я думаю, игрокам после 4 части очевидно.

В целом, вторая книга Ниланда, расширяет лор серии куда меньше предыдущей, но при этом закрывает собой многие лакуны, возникающие между сюжетами первых двух игр. Играть в Halo 2 без ее чтения вполне можно: сюжет игр серии был так написан, чтобы быть понятным и без дополнительных материалов.

Приквел к другой игре: Призраки Оникса

А вот эта книга на русском официально уже не выходила. Спартанец в странной броне - это Спартанец-III в броне с улучшенной маскировкой

При написании приквела к Halo 3 Ниланду пришлось решать проблему, которую он сам же предыдущей книгой и создал: в игре не нашлось места для других спартанцев. А значит требовалось как-то вывести их из сюжета. Поэтому эта книга меньше всех прочих служит именно приквелом к похождениям Мастера Чифа, так как он в ней не присутствует вообще! Она является скорее вбоквелом к Halo Reach, так как значительная часть сюжета посвящена программе «Спартанец III».

Действие книги разворачивается сразу после битвы за Новую Момбасу в Halo 2 и вертится вокруг Синей Команды, которую ранее возглавлял Чиф, и новой партии «Спартанцев III», которые проходят подготовку на планете Оникс. Если в серии игр все действие строилось на поиске супероружия предтеч – колец Halo, способных уничтожить всю мыслящую жизнь. То в этой книге Ниланд решил ввести в сюжет бункер-предтеч, созданный для защиты от действия Halo – миры-крепости, одним из которых и был Оникс. Да, это опять-таки чеховское ружьё, которое выстрелит в Halo 4. Несложно заметить, что Ниланд при работе над книгами фактически создавал лор для будущих игр, при этом писал-то он приквелы.

За исключением здоровяка Джорджа-052 (Ноубл-пять) все остальные герои Halo Reach - это выжившие в операциях Спартанцы-III. Все они проходили подготовку на Ониксе

И снова, как и в предыдущей книге, красной линией через нее будут проходить размышления о человечности спартанцев. Тут будут и жестокие эксперименты над детьми ради того, чтобы дать им больше шансов выжить в их скорее всего единственной суицидальной миссии в качестве спартанцев. И Спартанцы III с ПТСР, и Спартанец II, в котором осталось больше человеческого, нежели в других. А также Халси, которая понимает, что спасать нужно не только своих спартанцев, но и чужих. В первую очередь от самих себя – от готовности умереть в безнадежном сражении. Да, это та самая мысль, которую и сама Халси, и Кортана будет высказывать в Halo 4 и 5. Разработчики 343 Industries явно внимательно читали книги Ниланда.

Приквел к приквелу: «Контакт на Жатве» Джозефа Стейтена

Самое любопытное, что к Halo 3 был написан еще один приквел, который действительно является мостиком к 3 части, но при в то же время приквелом вообще к Halo: CE! Книга была написана сценаристом Bungie Джозефом Стейтеном и должна была рассказать об еще одной ключевой для серии игр битве – той, с которой началась война с ковенантом: сражением за агромир Жатва (Урожайная в другом переводе).

Само существование этой книги вызвано не только желанием отдать дань уважения сержанту Джонсону, который является ее главным героем, но и объяснить наконец, какого лешего ковенанты напали на человечество. Да, за три игры серии этого так и не смогли сделать, несмотря на то, что было множество возможностей, идеально ложащихся в структуру сюжета 2 части. 343 Industries при разработке ремастера так и сделают, вставив ролики с общением «еретика» и ИИ 343-Виновная искра (если вы читали книги в русском переводе в сети, то там 343 Guilty Spark переведен в одной из книг, как 343 Шокер Судья). Однако Bungie решили, что хватит и книги.

В итоге в этом романе описана буквально самая важная для понимания сюжета всей серии арка – лидеры ковенантов обнаружили, что вся их система веры основана на неверной интерпретации записей предтеч и, чтобы их государство не рухнуло от открытия этой ужасной истины, решили уничтожить все ее свидетельства – то есть людей. При этом для последних конфликт выглядел как цепь случайностей и недопонимания.

Почему объяснения причин войны ковенанта и людей не вставили в саму Halo 3, мне решительно непонятно. Оно, конечно, не меняло ничего в сюжете, но позволяло лучше понять логику действий лидеров Ковенанта – пророков.

После Halo Reach

После выхода номерных частей, Bungie, вполне довольные результатом, решили больше не делать книжные приквелы, так как к их финальной игре серии – Halo Reach все, что нужно было, уже написано. Можно сказать, что эксперимент Bungie с книгами-приквелами оказался удачным. Те, кому не хватало сюжета игры – шли читать их. Те же, кому хватало – даже и не догадывались о том, насколько проработанная вселенная скрывается за фасадом игр. Поэтому у многих вызвало шок, когда принявшие эстафету разработки серии 343 Industries собрали сюжет 4 части из некоторых наработок Bungie по предтечам и кучи чеховских ружей, развешанных по книгам Ниланда.

Если абстрагироваться от качества сюжета четвертой части (к сожалению не дотягивающего до оригинала), то в игре можно увидеть развитие идей Ниланда: Мастер Чиф разрывается между долгом и человеческими чувствами, и через все игру устами разных персонажей звучит один и тот же вопрос – «Человек ли Мастер Чиф?». Так как весь сэтап этого сюжета был только в книгах, игроки с ними не знакомые, увидели Halo с совсем незнакомой им стороны. Их реакция была негативной, заметно повлияв на весь дальнейший курс серии.

Книжная серия Halo продолжилась, но уже во многом как самостоятельные продукт, связанный с играми, но не служащий непосредственно задаче заполнения сюжетных лакун в них. И, честно говоря, качество этих романов заметно просело. Хотя серия про предтеч довольно занятная.

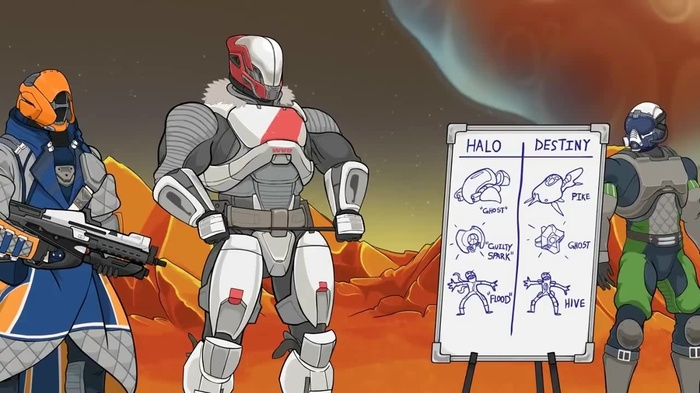

В то же время, Bungie, уйдя на вольные хлеба разрабатывать Destiny, решили в новой игре реализовать тот же подход, что и в Halo: не заниматься лишним ворлдбилдингом в самой игре, выдавая лишь самую нужную для понимания сюжета информацию. Однако второго компонента – сопровождающих книг-приквелов, уже не было. Из-за чего и так довольно рваный сюжет с кучей, внезапно появляющихся персонажей и отсылок на нигде не описанные события, остался для многих слишком непонятным. А из имевшихся в игре кусочков информации общая картина не складывалась и зияла огромными дырами. Что было вызвано как производственным адом в ходе разработки, так и уже сложившимся стилем сценаристики Bungie – недосказанности, как части атмосферы.

Стоит ли читать рассмотренные мной книги сегодня? Я отвечу: «Да», так как это добротная фантастика, которая раскрывает многие аспекты мира игр Halo. Я лично на серию обратил внимание в свое время именно из-за «Падения Предела» Ниланда. И, конечно же, не пожалел.

Автор текста: Владимир Герасименко (@Woolfen). Написано специально для CatGeek и читателей Pikabu.

🎮 🎲 Также читайте нас на других ресурсах:

Мы всегда рады новым авторам. Если хотите предложить статью на CatGeek или заинтересованы в сотрудничестве — пишите сюда или сюда.