В Углегорске главврач терроризирует врачей1

Хотелось бы придать огласке, что сейчас происходит в ЦРБ города Углегорска Сахалинской области. Пост без рейтинга.

Градус недовольства вокруг Углегорской центральной районной больницы, похоже, окончательно застыл на точке кипения. Люди в белых халатах массово жалуются на руководство учреждения. Пациенты и их родные возмущены качеством медицинских услуг. Такого кризиса в районном здравоохранении не было давно.

Журналист «Углегорских новостей» выслушал истории — от врачей, технического персонала УЦРБ и пациентов. Разговоры оставили чувство недоумения, вызванное единодушием собеседников.

Рыба и голова

Рассказы о происходящем в районной медицине наполнят не одну статью. А для начала дадим слово Сергею Зеленкову, история будет длинной. Он не углегорец и даже не сахалинец, живёт в Магаданской области, работает водителем на станции скорой помощи. Кроме этого, является сопредседателем местного отделения ОНФ и курирует там медицину. Благодаря этой общественной работе ему и довелось познакомиться с Артёмом Андреевым, который с 5 апреля 2021 года руководит Углегорской ЦРБ.

— У нас он был главным врачом Сусуманской районной больницы, проработал полтора-два года. Пришёл откуда-то из Архангельской области, его поставили главврачом, и сразу начались чудеса. Он совершенно не умеет работать с людьми, самодур. Люди жаловались, что он находится в подпитии. Сам его, правда, таким не видел, встречались всего один раз. Контактировать ни с кем не хочет. Вышел большой конфликт с районной бригадой скорой помощи, когда привезли больного с инсультом, Андреев сказал отправлять его дальше, — рассказывает С. Зеленков.

Об этом инциденте в 2020 году подробно писало издание «Весьма». Артём Андреев не принимал мужчину, доставленного в тяжёлом состоянии, и приказал везти его в другую ЦРБ, расположенную в 100 км. Фельдшер отказалась подвергать риску жизнь пациента и оставлять посёлок без единственной скорой. Главврач отстранил её от работы и вскоре уволил, как пишут магаданские журналисты, после придирок и административного давления. За женщину вступились местные жители, написав открытое письмо. В нём люди отметили, что такая ситуация не первая. Андреев же при этом (цитата) «никогда не объясняет своих решений и не даёт распоряжения в письменной форме, возлагая всю ответственность на фельдшера».

В разгорающийся скандал вмешался ОНФ, с его подачи — прокуратура и Росздравнадзор. Фельдшера удалось отстоять, несмотря на попытки местного минздрава замять ситуацию. Суд восстановил медика на работе, а спустя несколько месяцев главврач Сусуманской ЦРБ переехал на Сахалин.

— Люди от него бежали — не хотели с ним работать, текучка кадров была огромная, — вспоминает Сергей Зеленков. — Минздрав бросился наконец проверять больницу, нашли множество нарушений, за голову схватились. В итоге предложили Андрееву уйти по собственному желанию. Он обратился к вашему минздраву, который благополучно взял его. Андреев — не руководитель. Не знаю, какой он врач, хотя и по этому поводу вопросы у людей возникали. О нём отзываются только негативно. «Я сказал!», другой формулировки у него нет. К пациентам отношение, как к быдлу, да и к работникам такое же.

Неугоден — свободен

Готовя этот материал, корреспондент УН пообщался с несколькими сотрудниками Углегорской ЦРБ, работающими и бывшими. Чаще всего работники бюджетных организаций избегают, как говорится, выносить сор из избы, боятся потерять работу, стать предметом недовольства начальства, схлопотать финансовые санкции. Описывая свои неурядицы, углегорские медики не скрывают: страха больше нет, допекло. Они идут к журналистам, поодиночке и коллективно жалуются в прокуратуру, подают в суд и пишут в областной минздрав.

Одна из тех, чья жизнь превратилась в бесконечную борьбу с руководством учреждения, — гинеколог Надежда Егорова. Несколько лет назад она приехала в Углегорск из Казахстана. О том, что с ней происходит, медик выразительно характеризует: «Что-то страшное». Источник проблем, по её словам, — руководство УЦРБ.

— Мне уже второй раз влепили выговор со 100-процентным лишением премии, — рассказывает Н. Егорова. — Ищут любые мотивы, чтобы наказать, а потом и уволить. Первый выговор был за то, что я не предоставила медицинскую документацию, хотя у меня её никто не запрашивал. Ни приказа, ничего не было. Во второй раз тоже запроса не было, нашли какие-то несуществующие нарушения. Ещё я делаю УЗИ на 0,25 ставки, и мне до сих пор не предоставили трудовой договор. Зарплату я с августа получаю, приказ есть о принятии на вакантную должность, но договора нет: главврач отказывается его подписывать. Он передаёт мне «пламенные приветы» через сотрудников отдела кадров и говорит, чтобы я писала заявление на увольнение с должности врача УЗИ. Почему? Потому что у него есть кандидатура на это место. Там была доктор, которая перешла в стационар и шесть месяцев не работала. Она думала, что останется там, но человек не уволился — и она осталась не у дел. Возвращаться на УЗИ некуда, там я. Ещё его позицию можно было бы понять, если бы меня приняли на время отсутствия того доктора, но меня взяли на вакантную ставку. Я всегда говорила, что не буду писать заявление на увольнение. Был также конфликт вокруг моей поездки на аккредитацию в Хабаровск, чтобы получить сертификат на работу врачом УЗИ. Андреев заявил, что во мне не нуждается и у него есть кому работать. Пришлось обратиться в прокуратуру, в министерство. С того времени, с октября, начались гонения, нападки, дискриминация.

Несговорчивость врача, приведшая к конфликту с начальником, может дорого ей обойтись. Два выговора — и увольнение «за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей». Похоже, что возможная потеря драгоценного для района узкого специалиста не останавливает А. Андреева от противостояния.

Первый выговор Надежда Егорова оспаривает в суде, иск о признании незаконным будет подан и на второе взыскание. Она полностью уверена в своей правоте. Вот только иллюзий о том, что это поможет выиграть неравную для простого врача борьбу, у неё нет.

Организовано как не надо

Следующая история будет трагичной. В январе у жителя Углегорска Олега Бровкина умерла мама. Пожилая женщина не справилась с ковидом и скончалась в долинском госпитале. Мужчина считает, что беды можно было избежать. Неправильно организованная работа медиков не оставила пенсионерке шанса выжить.

8 декабря Олег заболел коронавирусом, 10-го открыл больничный и сдал тест. 20 декабря он пришёл на приём в поликлинику с температурой, отстоял несколько часов в очереди, но результата его анализа у врача не оказалось. Не нашли его ни у старшей медсестры, ни у заведующего поликлиникой. Только в 20:30 собеседнику корреспондента позвонили и сказали, что обследование показало наличие вируса.

— Мама у меня заболела 10-го. А 13 декабря мы ей вызвали врача. Та назначила препараты и КТ, но мазок на наличие коронавируса не взяла. 15 декабря маме сделали КТ, уже было 16 % поражения лёгких. 17-го в связи с ухудшением и температурой под 39 её отвезли в инфекционное отделение. Мазок взяли только в этот день, положительный результат пришёл несколько дней спустя, — говорит О. Бровкин.

Состояние Татьяны Александровны стремительно ухудшалось. В таких случаях больных перевозят вертолётом санавиации в ближайший ковидарий. Его сотрудники умеют выводить из кризиса тяжёлых больных. Обязательное условие для госпитализации в такое учреждение — положительный анализ на коронавирус. В УЦРБ настолько протянули с забором пробы, что спасать маму Олега было уже поздно. В Долинск женщину доставили с поражением лёгких уже 84 %, там она 6 января умерла.

Приём в поликлинике ведёт один терапевт, возмущён О. Бровкин. Очередь к врачу занимает несколько часов, в одном коридоре сидят и пришедшие на медкомиссию здоровые, и кашляющие больные с ковидом, и люди с другими заболеваниями. В большинстве медицинских учреждений страны с начала пандемии устроены красные зоны: пациентов с признаками ОРВИ принимают в изолированных помещениях с отдельным входом. Такая практика есть, например, в поликлиниках Южно-Сахалинска. Это помогает отделить заражённых COVID-19 от общей массы посетителей и хоть немного снизить смертельную угрозу. В Углегорске об этом никто не позаботился.

Кроме сказанного выше, у мужчины есть и другие счёты с местной медициной. С 2019-го поставить диагноз и назначить лечение не могут лично ему. И хотя помочь ему не могут пока и в областных клиниках, немалая часть его претензий — к УЦРБ как к первому звену в цепи, как к структуре, где не могут организовать обследования, где он и другие земляки не могут добиться внимания и полноценной помощи. Ответственность за это в полной мере несёт главный врач, уверен Олег:

— Вот сидит на приёме этот один терапевт, задёрганный. Потом она побежит по квартирам вечером. Конечно, нужно садить двоих, троих, пятерых врачей. Андреев должен организовать эту работу, не допустить, чтобы ковидные и здоровые люди сидели в одном коридоре.

…Своей очереди у автора дожидаются ещё несколько историй. О незаконных увольнениях, о неполученных подъёмных. О сведении счётов с неугодными сотрудниками, из-за чего под удар попадут больные. О целых службах в Углегорской ЦРБ, которые фактически развалены. Редакция УН продолжит публиковать их, параллельно запросив комментарий в региональном минздраве. Возможно, к выходу следующей статьи чиновники от здравоохранения уже смогут что-то пояснить. Мы очень надеемся на это: ведь речь о здоровье местных жителей, а значит — о жизни в целом.

Страшное слово — онкология

В провинциальном районе, за сотни и тысячи километров от крупных оснащённых больниц, каждый врач — драгоценность. Серьёзное заболевание можно вылечить в медицинском центре в Южно-Сахалинске, Хабаровске, да хоть в Москве, но для этого хворь нужно вовремя и правильно диагностировать. Цена ошибки может обернуться смертью. Поэтому один из важнейших факторов оценки работы главврача любой ЦРБ — кадры. Врачей, особенно узких специальностей, берегут как зеницу ока. Как с этим справляется А. Андреев, проиллюстрируют несколько примеров.

Углегорский район давно и стабильно бьёт антирекорды по онкологии. Об этом часто говорят, но обычно без ссылок на авторитетные источники. Корреспонденту УН страшную тенденцию подтвердил врач-онколог, работавший в УЦРБ несколько месяцев в конце прошлого года.

О высоких цифрах и по летальности, и по стадиям, и по смертности во всей Сахалинской области рассказал Василий Филимонов, специалист высокого класса с многолетним опытом:

— Например, только по одному виду заболевания семь человек обнаружили в прошлом году. Из них шесть сразу с четвёртой стадией, они уже умерли.

Этот доктор, кроме специализации на раковых болезнях, — опытный хирург, колопроктолог, эндоскопист. «Настоящая находка для Углегорска», — наверняка подумали многие при его трудоустройстве. Но для главного врача это, видимо, осталось пустым звуком.

Когда в Углегорской больнице подводили итоги 2021 года, оказалось вдруг, что онкология сжирает район… из-за В. Филимонова. По версии А. Андреева (как рассказал врач-онколог), именно проработавший без году неделю врач виноват в том, что всё плохо.

— Вызвали меня и говорят, что у вас самые худшие показатели за всё время. Вы ничего не сделали, пишите заявление об увольнении. Я говорю: «Не буду. В чём моя вина?» А он: «Не хотите писать, я вас уволю, буду вас материально и по-всякому (тиранить. — Прим. ред.), и вы уволитесь». Я подумал: а зачем мне всё это нужно? — говорит доктор.

Василий Филимонов вспоминает, что в районной онкологии не всё потеряно. Надо менять административные подходы, развивать диагностику и бороться за пациентов. Теперь это в районе делать некому: он уехал и нарасхват у крупных медцентров на материке. Тем временем в УЦРБ врача этого направления снова нет. Онкобольные идут к специалистам того направления, по которому их выявили, например к гинекологу или терапевту. Об эффективности такого лечения можно только гадать.

Самое страшное — смерть

Ещё одна тяжелейшая для местной ЦРБ и всего района проблема — уход патологоанатома Владимира Басова. Он уволился несколько дней назад, не желая больше терпеть хамство и придирки. Вопреки стереотипам такой врач занимается не только вскрытием, главная его задача — исследование взятых у пациентов проб тканей, так называемых стёкол. На заключениях о характере опухоли, например, строится стратегия лечения и спасения жизни. В. Басов отдал медицине 27 лет и заслужил безграничное уважение коллег. Похоже, всех, кроме главврача. Коллеги патологоанатома и местные жители в шоке.

Его историю рассказала корреспонденту УН жена — Елена Басова:

— Каждодневно какие-то придирки, нападки, некомпетентные приказы

До предела конфликт дошёл, когда Андреев начал провоцировать доктора на драку.

— Перед заведённой машиной с работающим видеорегистратором говорил: «Ну ударь меня, ударь!» А потом разворачивается, сходу: «Ты, козлина, отсюда вылетишь» — и уходит. Как после этого уважающий себя человек может работать с ним? — с горечью описывает ситуацию Елена Николаевна.

И вот во что это выльется для углегорского здравоохранения:

— Сейчас не будет человека, который смотрит гистологические стёкла. Ну выйдут они из ситуации, будут возить их в Южно-Сахалинск. Но это, во-первых, дополнительные затраты для ЦРБ. А во-вторых, это задержки. Одно дело, когда лаборант сделал стекло, муж его на следующий день посмотрел и выдал заключение. Часто хирурги и гинекологи обращаются: «Посмотрите, пожалуйста, тут вопрос жизни и смерти, ехать в онкодиспансер или оперировать здесь». Если у пациента онкология, они не имеют права этого делать, человека нужно быстро отправить в область, чтобы прооперировали и он жил. А если опухоли нет, муж говорит людям: «Живите долго и счастливо». То есть теперь будут задержки в диагностике и лечении.

Рожать в поле?

Ещё одна беда, масштабы которой жителям района только предстоит оценить, коснулась местного роддома, так люди называют акушерско-гинекологическое отделение. Его сотрудники — против главврача полным составом. Они говорят, что действия Артёма Андреева несут прямую угрозу жизни пациенток и младенцев. Он требует от медиков исполнения плана, отказываясь платить им честно заработанные деньги, причём совсем небольшие.

В отделении трудятся четыре акушерки, все с огромным опытом. Теперь они должны помимо основных своих обязанностей ухаживать за новорождёнными — в роли палатной медсестры. Работа привычная и важная, но, по версии главврача, платить за неё не надо. С 10:00 до 16:00 получается, что следить за малышами будет некому.

За многочисленные переработки и совмещения акушерки не получают доплаты. Узнав о предстоящей новой нагрузке, медики попросили у начальства законных денег. В ответ глава углегорского здравоохранения заявил, что родильное отделение убыточное. Для всех подразделений больницы, оказывается, есть финансовый план. В прошлом году его, к слову, в роддоме никто в глаза не видел, но за неисполнение акушерок уже пригрозили перевести на ургентное (то есть домашнее) дежурство.

— Я буду находиться на диване. В отделение поступает роженица, меня должны оповестить и привезти. Потом доставить врача. Не дай господь она поступит с кровотечением! А если отслойка плаценты, кто будет отвечать за смерть ребёнка?! — недоумевает акушерка Тамара Лаппо.

Идеи главного врача ввергают медиков в ужас.

— Это человек, который не знает акушерства в принципе, при этом имеет высшее образование, — возмущена акушерка. — Мне бы очень хотелось пригласить его на сутки подежурить вместе со мной. Как правило, роды происходят ночью, поступают в гинекологию женщины с кровотечением. Можете себе представить, когда я оказываю помощь в гинекологии, то отделение с детьми у меня совершенно пустое. И это притом, что мы экстренное отделение. У нас может сегодня никого не быть, а завтра несколько человек! Мы что, какая-то фабрика по производству туалетной бумаги? Какой может быть план?

Ургентность для некоторых врачей в Углегорском районе ввели несколько лет назад. Например, так работает заведующая акушерско-гинекологическим отделением Ирина Кретова. Получается, что круглосуточно в роддоме дежурит только одна акушерка. А теперь её за неисполнение плана хотят перевести на удалёнку. В один непрекрасный момент давно заработавшие пенсию специалисты могут просто уволиться. По словам завотделением, главврач относится к этому легко, примерно так: нет человека — нет проблемы, увольняйтесь хоть все.

Ирина Александровна считает, что такое отношение к акушеркам — удар по всем: и по матерям с младенцами, которые останутся без помощи, и по коллективу, на который польётся поток жалоб. Это первый тревожный звонок о предстоящей радикальной оптимизации, то есть о полном уничтожении отделения.

Сейчас в Углегорске в год появляются на свет более 100 малышей. Лишь немногие рожают в южносахалинском перинатальном центре, чаще всего это происходит по медицинским показаниям. Местным медикам многие будущие мамы доверяют и вряд ли обрадуются перспективе родов в Южно-Сахалинске, до которого на большом сроке беременности придётся трястись около шести часов в автобусе.

На встрече акушерок с Артёмом Андреевым прозвучало, что местная больница понесла за прошлый год убытков на 600 млн рублей. Расхлёбывать бесхозяйственность руководства, получается, должны честно работающие медики и ни в чём не повинные пациенты. Кстати, о том, что для экономии бюджета будут сокращены получаемые начальством премии, автору ничего не известно.

Нескорая помощь

Завгар Сергей Лебедев работает в УЦРБ недолго, с августа прошлого года. Из-за хронической нехватки запчастей, ГСМ, регулярных командировок за пределы района исправные кареты скорой помощи — на вес золота. После сентябрьского бунта комиссия минздрава приказала вывести на линию дополнительные машины. Для них за немалые деньги купили детали и механизмы, сделали капремонт двигателей — медицинские фургоны встали в строй. Прошло несколько месяцев, и проблема вернулась, будто и не уходила. Автохозяйство больницы — это ветхие гаражи, изношенные инструменты, снова отсутствующие запасные части.

Сергей говорит, что не оставлял попыток достучаться до администрации ЦРБ, что так работать нельзя. Писал докладные записки, встречался, требовал, жаловался в министерство. Очень быстро неравнодушный начальник гаража, как он говорит, стал для главврача и его зама по АХЧ Сергея Бурцева врагом. Сейчас его пытаются выжить буквально варварским способом.

Чтобы уволить человека, нужен весомый повод. Недруги решили пойти другим путём: сократить автопарк учреждения до 25 единиц. Для присмотра за таким числом машин можно законно оставить на службе простого механика. И вот сейчас идёт активное списание более десятка автомобилей. Делают это настолько топорно, что под уничтожение вместе с реально ветхим транспортом подводят кареты скорой помощи. А ведь они находятся, по словам С. Лебедева, практически в идеальном состоянии.

Одна из них — «буханка», которая в прошлом году попала под снежную лавину в Бошняково. Машина получила небольшие повреждения по кузову, а в остальном — полностью работоспособный транспорт. Для корреспондентов УАЗ завели с полуоборота ключа и выгнали во двор. Скорая моргает синими «маячками» и спокойно тарахтит. Между тем, судя по составленным в УЦРБ актам, автомобиль абсолютно непригоден для работы.

Стоит отметить, что эти документы, необходимые для обоснования списания, создают без участия С. Лебедева. В нарушение правил он, персонально ответственный за парк сотрудник, видит бумаги только после их подписания… и каждый раз «веселится от души», говорит Сергей. В актах от разных чисел января один и тот же УАЗ-«подснежник» значится как имеющий абсолютно разные увечья. В них упоминают то двигатель, то рулевую, то ходовую системы, но главное — все они делают автомобиль непригодным для эксплуатации. При этом машина постоянно работает. Вот такой парадокс: получается, что, согласно бумагам, к больным ездит скорая, уже давно сгнившая, сущий металлолом.

Не до смеха становится, когда Сергей Лебедев объясняет, чем грозит потеря даже одной кареты.

— Они нужны предприятию, так как эти машины обслуживают население. В том числе скорые помощи, которые всегда на подмене, потому что машины встают на ремонты, на техобслуживание, возят пациентов в Южно-Сахалинск. Если мы сейчас их сократим, нам потом и подменить нечем будет. Что-то случится, и люди останутся без скорой помощи. Мы и так уже испытываем проблемы, потому что у нас не хватает техники, — говорит завгар.

В списании техники участвует специализированная организация — ООО «Краевой центр судебной экспертизы и оценки», правда, работает на расстоянии, из Хабаровска. По словам начальника гаража, ни один оценщик оттуда ни разу в Углегорске не появился. Насколько законным в таких условиях будет списание — вопрос риторический.

Возможно, спустя время после увольнения неугодного С. Лебедева автопарк рассчитывают снова восстановить. Вопрос только: получится ли это сделать? Отечественные фургоны-внедорожники очень востребованы у рыбаков и охотников. Списанные машины могут мгновенно раствориться в воздухе. Так же, как и два неходовых УАЗа, отданные «нужным людям» безо всяких бумаг — по устному распоряжению руководства, говорит Лебедев.Не ставим точку

После выхода первой статьи «медицинского цикла» проверку происходящего в УЦРБ начала Сахалинская областная прокуратура. В ведомстве планируют поднять все жалобы сотрудников и пациентов, поступившие за последние месяцы в минздрав, трудовую инспекцию и углегорскую прокуратуру. Все медики, с которыми общался корреспондент УН, очень надеются на серьёзное вмешательство прокурорского главка.

Медики высказывают уверенность, что в министерстве здравоохранения А. Андреева покрывают. Дескать, пусть хоть такой, но работает.

Тем временем спустя 10 дней из минздрава пришёл частичный ответ на запрос УН о ситуации в больнице. Его мы обнародуем отдельно. А главный герой этой темы, Артём Андреев, общаться с журналистами отказался. В какой форме, мы покажем в телеэфире «Углегорских новостей» 28 января.

Между тем в нашу редакцию каждый день звонят, пишут и приходят новые жертвы этой бессмысленной «войны». Так что эта публикация точно не последняя. Людей с историями о произволе руководства районной больницы в нашей копилке ещё много. До боли много.

P.S. главный источник информации в Углегорском районе - "Углегорские новости" Андреев называет жёлтой прессой и общаться отказывается.

Источники:

http://uglegorsk.news/tupik-zdravoohraneniya-pochemu-lihorad...

http://uglegorsk.news/specialnyiy-reportazh-mediki-ne-mogut-...

Терминатор 2 на GTA 5

Чувак реально заморочился, практически покадрово воссоздав оригинал.

МГИМО. Секреты военного разведчика. 15. О пользе ретрансляторов и "звонок другу"

(Кое-что из того, что я рассказывал или не успел рассказать на недавней встрече со студентами и преподавателями МГИМО о нашей работе в Афганистане).

На фото: командир 2-го разведотделения сержант Ришат Фазулов, командир отдельного разведвзвода лейтенант Александр Карцев, экипажи БМП отдельного разведвзвода 2 мсб 180 мсп: Коля Лопатенко, Виктор Михин, Игорь Лёля, сидят: Олег Сергиенко, Вадим Бильдин и радио-телеграфист Роберт Русанов. Февраль 1987 года, КП 2 мсб, 10-я сторожевая застава, кишлак Чауни. Перед выездом за «Стингерами».

В начале февраля 1987 года, когда я командовал отдельным разведвзводом второго мотострелкового батальона, комбат приказал мне выделить одно разведотделение для сопровождения колонны с продовольствием и боеприпасами на седьмую и двадцать первую заставы. А самому с двумя отделениями выехать к хребту Зингар и что-то там забрать.

Это «что-то» - переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Дехкане кишлака Калайи-Девана случайно наткнулись на них в одной из пещер. Подумали, что нам это может быть интересно и пришли рассказать о своей находке нашему комбату.

Рядом с комбатом стоят два афганца. Они-то и должны показать мне дорогу.

Что-то здесь не так. Неделю назад по всем разведподразделениям прошла информация, что командир первого подразделения, взявшего «Стингер», получит звезду Героя Советского Союза. Тогда я еще не знал, что первые «Стингеры» перевозились в Афганистан как настоящие драгоценности и хорошо охранялись. Но одно я знал точно, звезду Героя нельзя получить за обычные погрузочно-разгрузочные работы. За то, что ты просто съездил по указанному адресу, забрал там парочку «Стингеров» и привез их на КП батальона.

Мы подъехали к кишлаку Калайи-Девана. Там два моих проводника неожиданно признались, что сами они в этой пещере не были. А «Стингеры» видели их знакомые. И показали мне на двоих, чистейшей воды моджахедов, сидящих на обочине. Я поинтересовался, почему же они сами не пришли к нам на заставу?

- Они боялись, что вы их убьёте.

Да, при виде этих двоих комбат бы хорошенько подумал, прежде чем отправлять нас к чёрту на рога. Сажаем их на броню. Они показывают направление на кишлак Чашмайи-Харути. Сегодня ночью мы там уже были. От Калай-Деваны туда около двенадцати километров. Но мы не доезжаем два километра и сворачиваем налево. Машины приходится оставлять. Слишком крутой подъём. Спешиваемся. Дальше идем вдоль пересохшего русла реки Танги.

Мне становится как-то неуютно. Я уже догадываюсь, что будет дальше. Метров через пятьсот хребет Зингар закроет нас от огневых позиций дивизионной артиллерии. И мы останемся без огневой поддержки. Наши БМП нас уже и сейчас прикрыть не могут.

На небольшом привале я выхожу на связь с Отари Давитадзе, командиром 3-ей разведывательно-десантной роты, исполняющим сейчас обязанности начальника штаба баграмского разведбата. У меня радиостанция Р-148, радиус ее связи около 6 км., ее «хватает» только для того, чтобы связаться с моей бронегруппой, с соседними 8-й и 22-й сторожевыми заставами и еле-еле со штабом батальона. Хорошо еще, что напрямую до нашей 10-й сторожевой заставы около 6 километров, и мы пока еще находимся практически на прямой видимости.

Наводчик-оператор моей командирской БМП, как обычно, работает «ретранслятором» для связи с батальоном. И оказывается сейчас совершенно незаменимым для связи с баграмским разведбатом - благо, что мы часто работаем совместно с 3-й рдр, и на наших радиостанциях Р-123 есть их рабочая и запасная частоты (если бы мы не использовали данную схему связи - с помощью «ретранслятора», шансов остаться в живых у нас бы не было – до Баграма наши Р-148 не «доставали» по дальности, к тому же, оказавшись в ущелье, мы были закрыты от него хребтом Зингар и вскоре у нас могли возникнуть проблемы со связью даже с нашим батальоном).

У Отари хорошие отношения с вертолетчиками, чьи МИ-24 постоянно барражируют над баграмским аэродромом. Объясняю ему в двух словах ситуацию и прошу договориться, чтобы парочка вертушек залетела между делом в наш район. Это незаконно, но ради старой дружбы, на что не пойдешь! Вертолетчики знают, что если собьют их вертолет - их жизни будут зависеть от расторопности разведчиков. Так уж сложилось, что разведподразделения частенько выполняют задачи поисковых отрядов. Вытаскивают летчиков из пекла и окружения. И поэтому разведчикам они обычно не отказывают. Никогда не отказывают. Таков неписаный закон фронтового братства.

На пути нам попадается несколько пещер. Осматриваем их. В них осколки разбитых глиняных кувшинов и какие-то тряпки. Похоже, в этих пещерах моджахеды пережидают дневные часы. Сейчас в них никого нет. Пещеры нас немного задерживают, но есть дела, в которых лучше не спешить. Мы можем совершать любые глупости, но оставлять моджахедов за своей спиной - непозволительная роскошь.

А на душе у меня уже скребут кошки. Мы рассыпаемся в цепь. Хорошо, что ребята понимают меня с полуслова. Мы разбиты на четыре тройки. Идем перекатом. В каждой тройке один занимает позицию для стрельбы лежа, второй перемещается, короткими перебежками. Третий поднимается, чтобы повторить маневр второго. Каждая тройка прикрывает соседнюю.

Два духовских пулемета открыли огонь практически одновременно. Наши проводники сразу же «сиганули» в кяриз, что оказался совсем рядом. Свою задачу они выполнили - вывели нас на засаду. Всю дорогу от наших машин я держал их на прицеле. И все-таки их прыжок оказался для меня неожиданным. Ненадолго. Не задумываясь, я бросил им вслед гранату Ф-1.

К пулеметчикам присоединились три автоматчика. Позиции у них хорошие. Нам их не достать. Но и им нас тоже. Нас спасло то, что мы не шли в колонну, а растянулись цепью. То, что не стояли на одной линии. И то, что давным-давно мои родители дружили с одной семьёй. Глава её, бывший офицер вермахта, после окончания Великой Отечественной войны несколько лет был у нас в плену (пленные немцы восстанавливали наш город Клин, строили жилые дома). А потом навсегда остался в нашей стране. Он-то и рассказал мне о «Змейке» - предбоевом порядке разведподразделений вермахта (о Чаншаньской змее я узнал позднее). Эта «змейка» нас и спасла. Мои разведчики передвигались именно в таком предбоевом порядке.

Мы открыли ответный огонь. Оставаться на месте было равносильно гибели. Надо было уходить. Но путь назад был отрезан автоматчиками. Нас выдавливали в небольшой коридор в этом огневом мешке. И я не сразу сообразил почему.

В эфире раздается голос Ришата Фазулова, командира второго разведотделения. Говорит он открытым текстом и на повышенных тонах.

- Товарищ лейтенант, тут со всех сторон мины!

Я уже и сам вижу, что духи выдавили нас на наше же минное поле. Вокруг рассыпаны небольшие ярко-оранжевые пластмассовые контейнеры. Размером со спичечный коробок. Это мины-лепестки. Примерно через трое суток они самоликвидируются. Опасности днем они практически не представляют. Слишком заметны. Их предназначение - ночная работа. Против вьючных животных и их погонщиков. Охраны и сопровождения. Против караванов. С оружием и боеприпасами. Ведь только они ходят в горах ночью.

На связь выходит Отари Давитадзе.

- Сокол. Я - Беркут. Держись. Крокодилы (вертолёты огневой поддержки) будут через пару минут. Обозначь себя. Как понял, прием?

- Беркут. Я - Сокол. Понял тебя. Спасибо.

Жестами показываю своим разведчикам, чтобы обозначили фланги. Ребята поджигают сигнальные дымы. Через мгновение над нашими головами проходят два МИ-24. И открывают огонь по засаде НУРСами (неуправляемыми реактивными снарядами). Интенсивность стрельбы моджахедов сразу падает.

Это даёт возможность сосредоточиться на минах. Их много, но проползти можно. Тем более, сейчас, когда вертолетчики работают с духами. Начинаю движение. Теперь главное не спешить. За мною следом ползёт Максим Таран. Леша Стасюлевич нас прикрывает.

Все бы ничего, но шальная духовская пуля попала в одну из мин прямо перед моим носом. Мина срабатывает. Несколько осколков впиваются мне в лицо. Самый большой перебивает нижнюю губу. Крови немного, но говорить я не могу. Жестами показываю Максиму, чтобы передал всем группам: «Остановиться, занять круговую оборону и выходить по одному. Следом за мной».

Лепестки мы прошли довольно быстро, но впереди оказалось самое сложное. Настоящее минное поле. Стало понятным многое из того, что произошло за последние сутки. Третья разведывательно-десантная рота баграмского разведбата вчера немного пошумела в районе горы Гагаргар. Это был отвлекающий маневр. Тем временем саперная рота дивизионного инженерно-саперного батальона устанавливала минное поле в районе пересохшего русла реки Танги (вот откуда взялись следы наших армейских сапог в этом районе). Моя же засада, которую прошедшей ночью я проводил со своим разведвзводом, была частью общего плана. Не ведая того, я прикрывал саперов с фланга.

Около часа шомполом автомата я сантиметр за сантиметром прощупывал грунт, проделывал проход в минном поле. К нашему великому счастью, это оказалась не «Охота», а обычные противопехотные мины ПМН-2. Их полагалось уничтожать накладным зарядом. Но такой возможности у меня не было (негде была спрятаться нам самим). Поэтому приходилось просто искать тропу между минами. И небольшими камушками обозначать сами мины. За это время мы проползли почти пятьдесят метров. Оставшиеся десять километров до нашей заставы в Чауни мы проехали на своих БМП минут за пятнадцать.

А потом еще полчаса фельдшер батальона Любовь Николаевна накладывала мне швы на нижнюю губу. Комбат сидел рядом и за что-то извинялся. Осколки решили не доставать. Корпус мины-лепестка сделан из пластмассы, и рентген их не обнаруживает. Поэтому искать осколки можно только на ощупь. Я подумал, что моя челюсть вполне может без этого обойтись. Тем более, что Любовь Николаевна пообещала, что через пару лет они все равно должны выйти наружу. Прожить так долго я даже и не надеялся.

Весь следующий день я чувствовал себя героем. Я вывел взвод из засады без потерь. А еще освоил новую специальность. Сапёра. Точнее - одноразового сапёра.

Не нужно было быть большим умником, чтобы понять главное. Не мой опыт и даже не немецкая «змейка» спасли жизни моих бойцов. Нас никто и не хотел убивать. Душманы разыграли свою серенаду «Солнечной долины», как по нотам.

Судя по всему, на той стороне перевала находился караван с оружием. Когда моджахеды обнаружили, что тропа заминирована, кому-то из них и пришла в голову идея со «Стингерами». Зная тягу наших командиров к разным блестящим «украшениям» и частую несогласованность в действиях между нашими подразделениями, они слили нам откровенную дезу (дезинформацию). А меня и моих разведчиков использовали, как одноразовых саперов для проделывания прохода в нашем же минном поле. Что помогло нам избежать потерь, так это выдержка и опыт моих разведчиков. Организация взаимодействия с баграмским разведбатом. Боевая взаимовыручка. И правильная организация связи.

Я чувствовал себя оплёванным. С головы до ног. Хотя на что здесь было обижаться?! Мне повезло, я встретил более сильного и опытного противника. Чем был сам. Нужно было у него учиться. Урок был прекрасный – оказывается, противник может быть умнее тебя. И все равно на душе было очень грустно. Интересно, а кому после такого было бы весело?

Я вышел на связь с Отари Давитадзе. Еще раз поблагодарил его за помощь и рассказал о проходе в минном поле, который мы проделали. О том, что его неплохо было бы перекрыть «Охотой». И о предполагаемом караване.

Отари со мной соглашается. И успокаивает. Говорит, что за одного битого - двух небитых дают. Наверное, он прав?

Александр Карцев, http://kartsev.eu

(продолжение следует)

Иллюзия контроля – знает ли кто-нибудь что происходит в организации?

На основании вот этого поста и комментариев к ему, где в одном из них сказано:

главврач - не козёл отпущения, а ответственное лицо контролирующее отделы, это его работа следить за такими вещами.

решился более подробно описать механизмы контроля в организации. Несмотря на то, что примеры касаются медицинской организации, объяснение относится к организациям любого типа.

Итак:

Когда случается неблагоприятное событие, в других странах обычно пытаются разобраться с тем, что на самом деле произошло и почему, а в России сразу задают вопрос „Кто виноват?“. При этом подразумевают, что катастрофа произошла потому, что кто-то что-то недосмотрел, кто-то что-то не проконтролировал, и что все было бы хорошо, если бы не было пресловутого человеческого фактора, если бы персонал обращал внимание, если бы главный врач контролировал работу структурных подразделений, если бы .... Это в корне ошибочно, как я пытался объяснить в своих сообщениях. Поскольку про „человеческий фактор“ я уже писал, сейчас попытаюсь объяснить механизмы контроля.

Начнем с того, что главный врач подписывает договор с минздравом только на год, и каждый год его договор пересматривается и продлевается – или нет! В таких условиях оптимальная стратегия для главного врача – не делать ничего, что может уменьшить его шансы на продление договора. Это важно понимать, в дальнейшем станет понятно почему.

Следующее, термин „контроль“ в России используется неправильно. В русском языке можно сказать „инспекция“, можно сказать „контроль“ - смысл не меняется. В английском, это два совершенно разных термина, так что „control“ надо переводить как „управление“. Это тоже важно, поскольку нормативные документы федерального минздрава, например приказ 785н, не относятся к управлению, там од организации требуется контроль, инспекция, проверка. Никакой контроль не может улучшить безопасность, это заблуждение. Усиление контроля приводит только к увеличению расходов. Надо улучшать управление, но на это нормативные документы не разрабатываются.

Далее, что надо понимать – внутренняя организация среднестатистической большой медицинской организации показана на картинке. При этом, многие отделения в действительно больших организациях являются целыми клиниками, не просто отделениями.

Если посмотреть на картинку, сразу становится понятным, что высказывания „главный врач отвечает за все“ и „главный врач должен контролировать“ просто смехотворны, не имеет значения, что юридически они соответствуют закону. Просто закон плохой. При этом, на карте чего-то, вероятно, не хватает, например, я вообще не смоделировал организацию, где есть еще и поликлиники, поскольку тогда схема была бы еще более сложна. Если кто-то увидит ошибку пусть даст обратную связь.

Главная проблема таких организаций состоит в том, что главный врач находится в центре – все клиники и службы подчиняются ему напрямую. Это равносильно тому, чтобы от Грефа требовали непосредственно руководить работой каждого из филиалов Сбербанка в каждом городе России. Теория и практика менеджмента говорит о том, что первое лицо организации не должно непосредственно руководить с более чем 6-8 подчиненных. Сегодня, в условиях быстрой электронной коммуникации, появились „плоские организации“ где директор непосредственно управляет большим количеством сотрудников, но никак нет таким количеством, как на картинке.

Если перейти к контролю, надо еще понимать, что в организации существуют процессы двух типов: быстро изменяющиеся и те, которые изменяются медленно. Например, все, что происходит в операционном зале пока идет операция, относится к быстро изменяющимся процессам; то, чем занимается аптека – к медленно изменяющимся. Механизмы управления и контроля этих двух типов совершенно разные: быстрыми процессами управляется на месте и контроль проводят непосредственные исполнители. Медленными процессами можно управлять сверху: приказ – исполнение – контроль за исполнением.

Еще надо понимать, что контроль всегда проводится post festum: событие уже произошло и мы наблюдаем результаты. В секторе услуг (медицина) это значит, что зачастую совершенно невозможно на основании результатов контроля исправить ситуацию в отношении конкретного пациента: пациент УЖЕ просидел в приемном отделении четыре часа, вместо максимально двух; пациент УЖЕ погиб и так далее. Исправить ситуацию можно только в отношении будущих пациентов.

Как сделать так, чтобы ни первый пациент не пострадал? Есть только два механизма: оценка риска и проведение предупреждающих мероприятий на основании этой оценки. Пациенты все равно будут погибать, но их будет значительно меньше. Эти механизмы поддерживаются разработкой документированных процедур, обучением персонала и наличием безопасной инфраструктуры. К сожалению, в многих организациях это не делается, поскольку нет знаний, как это делать, нет ресурсов и никто этого не требует. Например, ресурсы: для того чтобы безопасно транспортировать пациента на каталке, требуется каталка с исправными бортиками и исправными тормозами; чтобы пациент не упал через окно, на все окна надо поставить ограничители. Где деньги, брат? Или знания: какие лекарства опасны, как хранить лекарства в схожих упаковках, какие могут быть максимальные разовые и суточные дозы конкретного лекарства? И обучение: как проводить сердечно-легочную реанимацию, если в организации нет манекена, на котором можно тренироваться?

Поэтому, когда случается неблагоприятное событие необходимо детально проанализировать, были ли у организации возможности выполнить требования, или нет. Когда приказывать, мы все чатлане, но чтобы обеспечить выполнение – брат, дай мне деньги, дай мне персонал, и дай мне время, чтобы сделать.

Когда речь идет о медленно изменяющихся процессах, применяются другие инструменты. На уровне главного врача можно использовать следующие инструменты управления и контроля (доступность ресурсов подразумевается):

- Утверждение политики,

- Постановка целей и планирование их реализации,

- Выдача задач и поручений,

- Оперативный контроль за исполнением выданных поручений,

- Прием и анализ отчетов,

- Проведение внутреннего аудита,

- Проведение анализа со стороны руководства,

- Административные обходы.

Дополните, если есть что-то еще.

Сразу бросается в глаза, что эти методы не относятся к управлению процессами и что ни один из них нельзя применить просто так и быстро. Главный врач всегда получает информацию с задержкой, которая не позволяет ничего сделать в режиме реального времени. Это снова подтверждает, что главный врач управлять ОРГАНИЗАЦИЕЙ и НЕ УПРАВЛЯЕТ непосредственно отделениями и врачами. Поэтому, повторю тезис: сказать, что главный врач „отвечает за все и должен контролировать все“, значит не иметь связи с реальностью.

Поскольку в медицинской организации все-таки происходят нештатные ситуации и катастрофы разного вида, от затопления подвала до гибели пациента, необходимо решить и то, как реагировать на такие события. Прежде всего, по 110-й раз скажу, что никакой контроль тут не поможет, надо анализировать риски и если риск есть, надо разрабатывать порядки профилактики риска и минимизации последствий. Например, если есть риск, что операция будет выполнена на ошибочном пациенте, на ошибочной части тела, или что это будет ошибочная операция (а этот риск достаточно большой, посмотрите, что пишут в СМИ), тогда хирурги просто обязаны применять чек-лист ВОЗ по безопасной хирургии. Если мы понимаем, что есть вероятность гибели пациента, необходимо разработать порядок немедленного извещения главного врача и анализа коренных причин, а также порядок проведения корректирующих действий. К сожалению, наличие таких порядков и обязанность проведения анализа рисков не требуется нормативными документами и не делается на практике. Все только повторяют „он должен был знать/уметь/смотреть в будущее“. И теперь вспомните, что лучшая стратегия главного врача - не делать ничего, что может повлиять на его шансы быть переизбранным. А разработка подходов и документов требует времени. Он не успеет закончить все это, его уберут, и следующий главный врач просто заберет себе все результаты.

Поэтому, мне кажется, что существует иллюзия контроля, иллюзия, что главный врач знает обо всем, что происходит в организации и иллюзия того, что он может что-то сделать на оперативном плане для предотвращения неблагоприятных событий. Необходимы мероприятия совершенно другого типа.

До того, пока такое решение не будет принято на высших уровнях управления здравоохранением, будем иметь то, что имеем: гибель пациентов и обвинение тех, которые очень часто были бессильны что-то сделать или изменить.

Если все это так, тогда логично задать вопрос – а почему вообще человек соглашается стать главным врачом? Зачем ему нужен весь этот геморрой? Если отбросить идеалистов, которые считают, что это их призвание, объяснение вероятно кроется в высказывании одного моего знакомого: „Хуже того, чтобы быть главным врачом, есть только одна вещь – НЕ быть главным врачом!“.

В его случае парадокс разрешается просто: второй кандидат на место главного врача был очень плохим человеком. Чтобы не иметь такого шефа, коллега дал согласие.

А был ли неправ прапорщик?

Знаете этот старый анекдот, как прапорщик идёт по ряду новобранцев:

-Образование?

-Девять классов!

-Хорошо...

-Образование?

-ПТУ!

-Отлично...

-Образование?

-МГУ!

-Чего мычишь? Читать-то хоть умеешь?

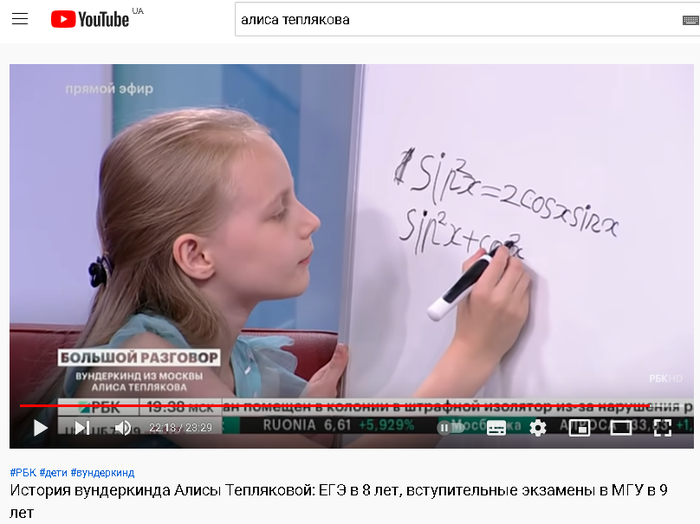

К чему это я. Много читал отзывов про вундеркинда Алису Теплякову, в которых люди говорят, что девочка нервная, зажатая, а часто ведёт себя просто невоспитанно. Решил посмотреть передачу с её участием своими глазами - вдруг с девочкой всё в порядке, а негативные комментарии пишут те, кто просто завидует. Что ж, спорить с критиками не буду, но поразило другое. По словам отца девочки - Евгения Теплякова - у него два красных диплома МГУ и чего-то там ещё. При этом он молча, а то и с одобрением, смотрит, как его дочь пишет неправильную формулу, путая синус двойного угла и квадрат синуса.