Соседи

Я живу на втором этаже многоквартирного дома. Сбоку меня с первого и второго этажа соседи купили разрешение на "офис" и пристроили комнат. Получается я выглядываю в окно балкона- сбоку стена их " офиса". Ну да ладно. Соседка со второго инвалид колясочник. Да и что мне говорить- не имею права. Построили так что крышей залезли под окно третьего этажа. Сверху нас обоих( меня и соседки инвалидки живёт одна женщина, большая 4х комнатная квартира. Она тоже промолчала что крышу построили высоко. Залезли получается на ее территорию. Вот что случилось то. Сижу утром на кухне завтракаю. Гляжу на солнце в окне балкона. Приятный солнечный свет. Сверху в окне ползет простыня, закрывает все окно. Соседка с третьего вешает простыню во весь рост полностью закрыв мне окно! Настроение испорчено. Молчу. Второе утро. История повторяется. Прошу жену поговорить с соседкой. Жена пошла, соседка нагрубила. Ну что мне делать? Пошел к друзьям на кузню заказал козырек. Установил на балконе. Утро. Солнечный свет. Выглядываю в окно, простыня висит в углу смятая и такая бедная бьётся от ветра об стену "офиса". На следующий день соседка с третьего пошла к соседке со второго и накричала что крыша высоко, простыни вешать некуда. Ко мне не заходила-я установил козырек правильно, между этажами. Пришли работяги и начали ломать крышу. Потолок. Весь дорогостоящий ремонт верхней части комнаты этого "офиса". Понизили крышу. Теперь простыни висят наполовину согнуты не доставая крыши и козырька. Вот спрашивается о чем думала когда развешивала во весь рост, и грубила моей жене???

Средневековая Русь накануне конца света. Крестьянин

В 1492 году от Рождества Христова по принятому в средневековой Руси счету лет завершилось седьмое - последнее - тысячелетие от Сотворения мира. Как казалось многим образованным русским людям того времени человечество стояло на пороге конца света. Но жизнь продолжилась. Эта серия постов о повседневной жизни руси "семитысячного" года, по книге Н.С. Борисова.

Писать о повседневной жизни Древней Руси – дело заведомо безнадежное. Это почти то же самое, что писать о повседневной жизни марсиан в эпоху строительства каналов.

Причина проста. Мало того, что Древняя Русь давно мертва. Она и при жизни была неразговорчива. Есть множество историко-этнографических штудий о том, что ели и пили, как одевались и обувались, как обрабатывали землю и складывали печи в старой России. Однако все они основаны главным образом на материалах XVIII–XIX веков. Переносить их выводы на Древнюю Русь вообще, а тем более на какое-то ее столетие в частности – дело более чем сомнительное. Но все-таки находки археологов, упоминания письменных источников помогают сложить целостную и живую картину.

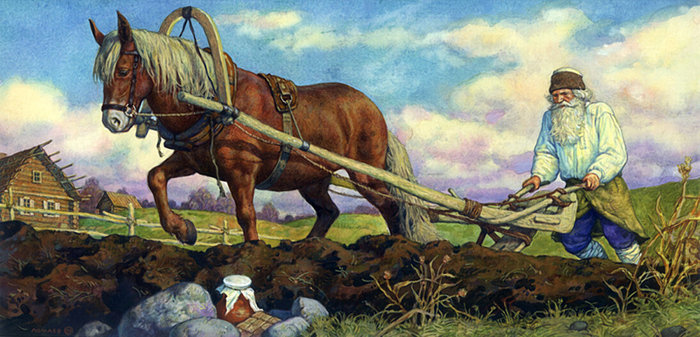

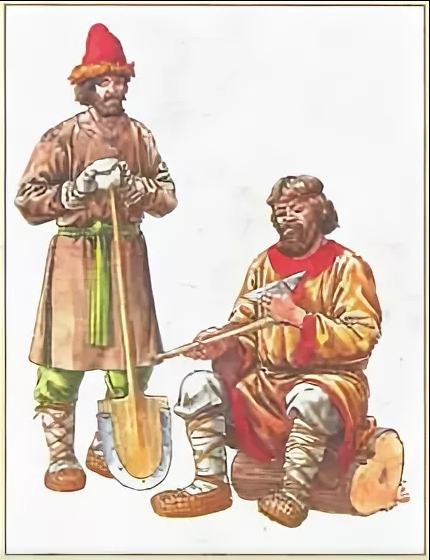

Жил-был русский мужик. Жил сто, двести, пятьсот лет... Поутру он просыпался, натягивал штаны и рубаху, чесал в затылке и, потягиваясь, выходил на двор. Справив нужду и рассеянно оглядев просыпающийся мир Божий, он возвращался в избу. Потом он плескал в лицо холодной водой и садился на лавку. На печи гомонили дети. В закутке жена возилась с посудой. Замешкавшийся с ночи таракан спешил добраться до родной щели. Все было привычно и правильно. Солнце неторопливо поднималось над горизонтом. Окончив трапезу, мужик выводил со двора лошадь, подбадривал ее двумя-тремя сильными выражениями и отправлялся в поле.

Жизнь русского крестьянина конца XV столетия очень слабо освещена историческими источниками. К счастью, частично сохранились Новгородские писцовые книги 1495–1505 годов. Этот уникальный документ заслуживает особого внимания.

Захватив Новгородскую землю, Иван III решил произвести своего рода инвентаризацию всех ее хозяйственных угодий и населения. Целью переписи было точное определение податей и налогов в соответствии с московскими нормами. Тщательное изучение этих уникальных реестров позволяет историкам более или менее ясно представить картину повседневной жизни новгородского крестьянина. И картина эта, увы, довольно безрадостная.

«Таким образом, рассчитанные хлебные бюджеты крестьянских семей оказываются дефицитными, – делает вывод современная исследовательница. – В большинстве случаев зерна не хватает не только на семена, но и на собственное пропитание, а также на подкормку скота. Помимо этого надо учесть, что все крестьянские хозяйства должны были еще выделять зерно на уплату повинностей и налогов. А для получения денег хлеб нужно было продавать. Выход из такой тяжелейшей ситуации был только один, и он заключался в жесточайшей экономии зерна как в собственном рационе питания, так и при кормлении скота. В реальности это означало жизнь на уровне бедности большинства семей. Вполне возможно, что у крестьян была подсека, не учтенная при обложении, помогавшая улучшить их бюджет. Однако ее сокрытие не могло носить столь массовый характер. В реальной жизни экономическое положение крестьянских хозяйств в большой степени зависело от урожая. Недостаток хлеба частью компенсировался крестьянами за счет доходов от леса и реки, животноводства и технических культур. При скудости почв и неблагоприятном климате занятие промыслами было дополнительным источником существования многих крестьянских хозяйств. Значительным подспорьем были рыболовство, охота, бортничество и собирательство...

Низкое качество почв, их сильная заболоченность и повышенная влажность были одной из главных причин низкой урожайности. В свою очередь худородные почвы требовали тщательной обработки. Однако у крестьянина для этого просто не хватало времени. Пользуясь примитивными орудиями труда, русский крестьянин работал с минимальной интенсивностью. Его жизнь зависела от плодородия почвы и капризов природы. Крестьянин вынужден был трудиться день и ночь, используя все резервы своей семьи, затрачивая огромные силы и при этом получая небольшую производительность своего труда»

Новгородская земля была, конечно, не лучшей на природной карте тогдашней России. Однако южные черноземы были недоступны из-за набегов степняков, а угодья средней полосы, в принципе, мало чем отличались от новгородских. Таким образом, картина суровой борьбы за выживание везде была примерно одинаковой. Мало менялась она и с течением веков. «Крестьянская жизнь бедная, тяжелая...» – констатировал один внимательный наблюдатель второй половины XIX столетия.

Неумолимый закон природы состоит в том, что распаханная и приносящая урожай земля быстро истощается. Восстановить ее плодородие можно лишь двумя способами: дать земле отдохнуть несколько лет или удобрить ее навозом со скотного двора. Помимо навоза в качестве удобрения в старые времена использовали печную золу, речной или озерный ил. Двадцатый век стал веком минеральных удобрений.

Другой закон природы гласит, что всякому растению для полного созревания семян (у злаков – зерен колоса) необходимо определенное количество солнечного света, тепла и влаги. Иными словами, нужны погожие дни и время от времени – теплые дожди. Одни растения более взыскательны в этом отношении, другие – менее. Но свою норму требуют все.

Необходимость поддерживать плодородие земли хотя бы на минимальном уровне определяла весь уклад жизни земледельца. В средневековой Руси существовали три основных способа использования земли: подсека, перелог и трехполье.

При подсечном земледелии весь процесс начинается с расчистки земли от леса и кустарника. Когда срубленные деревья подсохнут, их поджигают. Потом гарь очищают от остатков стволов и выкорчевывают пни.

«Прадеды наши, – писал знаток деревенского быта С. В. Максимов, – выжигая лес, на следующий год засевали ляды (гари) рожью. Новая росчисть три года кряду давала урожай. На четвертый год ее оставляли, жгли лес в новом месте; туда же переносили и избу. Покинутая ляжна годится под новую пашню не раньше чем через 35 лет; срок 15–20 самый короткий, да и то очень редкий. Такими подсеками, десятками и сотнями починков, по мере стеснения людностью, врезались русские люди в самую глубь лесов».

Это была поистине война с лесом. Победить его можно было только общими усилиями сельской общины.

Уклоняясь от поземельного налогообложения, крестьяне часто устраивали поле где-нибудь в лесу, распахав с этой целью полянку или сведя полосу леса методом подсеки. Этот сокрытый от тогдашней «налоговой инспекции» источник дохода назывался «пашня наездом».

Перелог – это постоянное использование новой земли. В степи и лесостепи, где земли много, а людей мало, можно таким образом решать проблему плодородия. Однако распашка целины – дело тяжелое. Кроме того, здесь, как и при подсеке, крестьянин вынужден был наподобие кочевника постоянно перемещать свое жилище вслед за своими угодьями.

Оптимальной системой было трехполье. Крестьянский двор располагается как бы в центре круга, разделенного на три сектора – яровой, озимый к пар. Каждый год сектора последовательно меняются. Поле, которое отдыхало под паром и «переваривало» внесенные удобрения, засевается. А одно из «работавших» полей уходит под пар. Через год наступает черед другого поля.

Понятно, что это идеальная схема. В реальной жизни существовало множество вариантов землепользования, соответствовавших местным особенностям. Так, например, трехполье как основная форма часто дополнялась перелогом и подсекой.

Но и у трехполья была своя ахиллесова пята. Оно могло существовать только при регулярном удобрении земли значительным количеством навоза. Проще говоря, трехполье требовало наличия в крестьянском хозяйстве большого скотного двора, где стояли лошади, коровы, свиньи и другая живность. Нехватка удобрения, вызванная падежом скота или же какими-то другими бедствиями, немедленно сказывалась на плодородии поля.

Забота о навозе пронизывала всю жизнь крестьянина. По существу, это была забота о хлебе, об урожае. Вот как рассказывает об этом в своей книге «Куль хлеба» С. В. Максимов:

«В истощенную землю семя не бросишь: надо отдать ей то, что взял у нее, придать ей новые силы и новые соки. Такую службу давно уже указано служить навозу, или назему, – скотскому помету, смешанному с объедьями и подстилкою. Им удобряют землю, его навозят на поля не в один раз, а с передышкой, на особых телегах, на которых уже не повезешь воеводу. Телега с покатостью назад и с дверцами в эту же сторону, чтобы ловчее было скидывать железными вилами, а подчас и деревянной лопатой. Бывают навозные телеги и с обшитым опрокидным кузовом или ящиком. Как пропахали землю ранней весной, когда совсем отлегла земля, так и наступило время «навозницы», или пора свозить навоз в поле со дворов и хлевов... Возить навоз заставляют подростков: по полю разбрасывают сами хозяева – взрослые рабочие»

«...Наступает время «навозницы». Работа не очень приятная, не очень благовонная, но зато она важнее многих и для наших северных земель составляет первое дело: поле с дерьмом – поле с добром. Навоз сбрасывается с телег вилами на поля в кучках. «Навоз отвезем, там и хлеб привезем».

«Навоз кладем густо, чтобы потом в амбаре не было пусто». Кучки разбрасываются по полосам, а по полю опять проходит соха. Соха перемешивает навоз с исхудалой землей и прибавляет ей силы плодородия». Веками шагал вслед за своей навозной телегой великорусский пахарь. И его одежда, и сам он до костей пропахли скотным двором и горьким дымом курной избы. Этот запах навсегда сохранился в древнейшем названии сельского труженика – «смерд».

Хорошая урожайность в русских землях в конце XV века определялась старинным выражением «сам-три». Это значит, что, посеяв мешок пшеницы, ржи, овса или ячменя, можно было по осени собрать три таких же мешка.

Много это или мало? Скорее мало, чем много. Ведь из этих условных трех мешков крестьянин должен был один мешок оставить на семена, а из другого продать значительную часть зерна, чтобы заплатить подати своему землевладельцу и государю. Оставшимся зерном он должен был кормить семью до нового урожая. А если говорить об овсе, то значительная часть его уходила и на лошадей, которым перед тяжелой работой или дальней дорогой полагалось дать овса. Наконец, крестьянину нужно было продать хоть немного зерна для себя, чтобы иметь деньги для личных нужд. Ведь далеко не все необходимые в хозяйстве вещи он мог изготовить своими руками.

Урожай «сам-три» позволял крестьянину свести концы с концами, Но если по каким-то причинам (капризы погоды, вредители полей, болезни растений и т. п.) урожайность падала значительно ниже этой черты, в дом стучалась беда. При недостатке хлеба мужик вынужден был либо голодать, либо проедать семенной фонд, либо уклоняться от уплаты податей, либо просить в долг у соседей или землевладельца.

Заметим, что эпоха Ивана III и его сына Василия была необычайно благоприятной в природно-климатическом отношении (250, 113). Она не знала ни многолетних голодовок, ни опустошительных эпидемий, ни каких-то небывалых стихийных бедствий.

Данные по урожайности в средней полосе России (в вотчинах Иосифо-Волоколамского монастыря) выглядят следующим образом:

«В семи уездах, в число которых входил, в частности, и Тверской, урожайность ржи в отдельные годы в конце XVI в. колебалась от сам-2,45 до сам-3,3- Еще меньше была урожайность овса (от сам-1,8 до сам-2,56) и пшеницы (от сам-1,6 и сам-2). Посевы ячменя давали более высокие урожаи (от сам-3,7 до сам-4,2)». В Новгородской земле средняя урожайность зерновых была в ту эпоху на уровне сам-2.

В южных черноземных районах урожайность была в два-три раза выше благодаря плодородию земли. Поэтому русские крестьяне издавна с тоской глядели на юг и юго-восток. Однако там, на границе степей, свистели татарские стрелы. В погоне за хорошей землей легко можно было угодить в плен к «поганым».

Так и сидел горемыка крестьянин на своем окско-волжском суглинке, вымаливая у Бога погожие дни.

Основными орудиями крестьянского труда с древнейших времен были соха и плуг. Несложная деревянная конструкция с двумя железными наконечниками («сошниками»), соха была проста и удобна в обращении. Ее сошники стояли почти перпендикулярно к земле и не зарывались глубоко в почву. Поэтому соху могла тянуть самая слабосильная крестьянская лошадь. Наткнувшись на камень или корень, соха останавливалась. Пахарь, поднатужившись, выдергивал ее из земли, переносил за препятствие и снова продолжал свою борозду.

На пронизанных корнями деревьев, глинистых и каменистых почвах средней полосы России крестьянин вынужден был почти все время держать соху на весу. Это было физически тяжело, но целесообразно. Поэтому соха здесь дожила до коллективизации и уступила «поле битвы за урожай» только первым тракторам.

Однако у сохи был один весьма существенный недостаток. Она давала мелкую вспашку, плохо переворачивала и рыхлила землю. В итоге снижалась урожайность поля. При работе сохой она редко поднималась выше уровня «сам-три».

Русский крестьянин придумал великое множество всякого рода мелких технических усовершенствований для сохи. И все же она безнадежно отставала от своего главного соперника – железного плуга. Он глубоко зарывался в землю и хорошо ее перемешивал. Земля, обработанная плугом, давала обильные всходы. Но плуг требовал мягкой, рассыпчатой земли. Эту тяжелую конструкцию не могла тянуть заморенная зимней голодовкой крестьянская кляча. Поэтому плугом пахали в южных (степных и лесостепных) районах, на мягких черноземных почвах. Обычно запрягали в плуг двух кастрированных быков – волов. Помимо плуга и сохи крестьянин применял с десяток разного рода сельскохозяйственных орудий. Колосья жали серпом, в лугах гуляла коса, на току молотили цепы, комья земли после пахоты разбивала борона, в огороде мелькали лопаты и мотыги. Вечными спутниками крестьянина были нож и топор.

Рожь была главным злаком средневековой Руси. Ее важное достоинство состояло в том, что она могла быть озимой культурой. Иначе говоря, рожь умела выживать под снегом. Озимую рожь сеяли в августе. До первого снега она успевала взойти. Эти всходы («зеленя») уходили под снег и там как бы засыпали. Весной, когда снег сходил, рожь продолжала свой рост. В итоге даже за короткое северное лето она успевала созреть.

Ржаной хлеб был основным продуктом питания для русского крестьянина. Белый, пшеничный хлеб подавали только в богатых домах. Из пшеничной муки пекли калачи и пироги для праздников. Пшеница любит тепло и хорошую почву. Поэтому сеяли пшеницу главным образом в южных районах страны. В средней полосе она приносила хороший урожай только в исключительных случаях – на удобренных золой гарях, на солнечных косогорах и т. п. Кроме того, в те времена не знали озимых сортов пшеницы. А яровая пшеница успевала созреть только в очень благоприятное лето.

Неприхотливой и быстросозревающей культурой был овес. Он занимал основные площади ярового клина. Овсяная каша и овсяные лепешки не сходили с крестьянского стола.

Помимо зерновых злаков крестьяне времен Ивана III на своих полях выращивали гречиху-, лен и коноплю. В огородах произрастали хорошо знакомые нам овощи (капуста, огурцы, горох, морковь, свекла), фруктовые деревья (яблони, вишни, слива) и кустарники (смородина, крыжовник). Роль картофеля, широко распространившегося в России только в середине XIX века, играла неприхотливая репа. Отсутствовали и сравнительно недавно завезенные помидоры.

Изба была проста по конструкции. Она чем-то напоминала домики из детского конструктора. Венцы сосновых бревен соединялись вырубками на концах. Крыша делалась из теса или щепы. Под них укладывали слой бересты, которая предотвращала гниение дерева. Маленькие «волоковые» оконца задвигались широкой доской. На зиму их затягивали бычьим пузырем. В целом в избе, конечно, было темновато. Мрак разгоняли с помощью горящей и днем лучины.

В узком смысле слова «изба» – это отапливаемое помещение, «истьба», «истобка». Так называли ту часть постройки, где находилась печь. «Подавляющее большинство печей были глинобитными, сводчатыми, с плоским подом; в начале рассматриваемого периода (XIII–XV века.) встречаются изредка каменки, а в конце его – кирпичные печи».

Помимо теплого жилого помещения в доме иногда было и холодное. Оно называлось «клеть». Здесь летом жили, а зимой хранили всевозможную утварь. Между избой и клетью располагались сени. Отсюда одна дверь вела на крыльцо, другая – в избу, а третья – в клеть.

Важнейшей задачей было сохранение тепла. С этой целью у всех помещений – высокие пороги, а сам дом поднимали на высокий «подклет». Там, в подклете, тоже держали припасы.

Продолжением жилой части постройки служил хлев. Обычно его помещали под одной крышей с домом. Это позволяло уделять скоту часть домашнего тепла. Кроме того, над хлевом размещали сеновал, откуда по мере необходимости сбрасывали вниз сено и солому.

Дворовые постройки – амбар, сарай, колодец, баня, летняя кухня, нужник – располагались по периметру двора. От улицы и от соседей двор отделял высокий тын из заостренных кольев. Створки ворот запирались толстым брусом. Для людей была устроена небольшая калитка.

Логика природно-хозяйственной ситуации – лоскутки плодородной земли, широкие полосы леса, овражисто-болотистый ландшафт, отсутствие хороших дорог – превращала русского крестьянина в угрюмого бирюка-одиночку. Средневековая русская деревня состояла из одного, двух или трех дворов. «Исследователи в Новгородской земле в конце XV в. насчитывают всего 37–38 тысяч поселений, которые в то время были в основном малодворными. Около 90% поселений состояли из одного – четырех дворов. Причем только один двор в конце XV в. имел 40,7% селений, в 30% селений было два двора, а 18,4% состояло из трех–четырех».

Отягощенная комплексом «вины перед народом», русская литература склонна была идеализировать крестьянина. Однако сходный образ жизни порождает и сходную психологию. А потому послушаем, что говорят о своих средневековых крестьянах мастера западноевропейской историографии.

Из-за вечной нищеты и долгов, замечает Мишле, «крестьянин ожесточается, характер его портится; в наболевшем сердце не остается места для доброжелательности. Он ненавидит богачей, ненавидит своих соседей, ненавидит всех и каждого. Одинокий на своем жалком клочке земли, словно на необитаемом острове, он дичает. Необщительность, прямое следствие нужды, крайне затрудняет борьбу с нею, мешает ему ладить с другими крестьянами...»

Неравномерность распределения трудовых усилий между временами года – невероятная напряженность летних месяцев и относительная бездеятельность в остальное время – наложила неизгладимый отпечаток на психологию русского крестьянина. Другой фактор, сильно влиявший на его сознание, – полная зависимость результатов труда земледельца от капризов природы. Об этом, тщательно подбирая слова, говорил в своих лекциях знаменитый историк В.О.Ключевский. Выросший в нищей пензенской деревне, он знал этот мир не понаслышке. А потому наберемся терпения и вчитаемся в эту пространную цитату из классика.

«Народные приметы великоросса своенравны, как своенравна отразившаяся в них природа Великороссии. Она часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса; своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбирать самое что ни на есть безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусский авось.

В одном уверен великоросс – что надобно дорожить ясным летним рабочим днем, что природа отпускает ему мало удобного времени для земледельческого труда и что короткое великорусское лето умеет еще укорачиваться безвременным нежданным ненастьем. Это заставляет великорусского крестьянина спешить, усиленно работать, чтобы сделать много в короткое время и впору убраться с поля, а затем оставаться без дела осень и зиму. Так великоросс приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжение вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время, какое может развить великоросс; но нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному, постоянному труду, как в той же Великороссии. С другой стороны, свойствами края определился порядок расселения великороссов. Жизнь удаленными друг от друга, уединенными деревнями при недостатке общения, естественно, не могла приучать великоросса действовать большими союзами, дружными массами. Великоросс работал не на открытом поле, на глазах у всех, подобно обитателю южной Руси: он боролся с природой в одиночку, в глуши леса с топором в руке. То была молчаливая черная работа над внешней природой, над лесом или диким полем, а не над собой и обществом, не над своими чувствами и отношениями к людям. Потому великоросс лучше работает один, когда на него никто не смотрит, и с трудом привыкает к дружному действию общими силами. Он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе на уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на людях, лучше в начале дела, когда еще не уверен в себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьется некоторого успеха и привлечет внимание: неуверенность в себе возбуждает его силы, а успех роняет их. Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, чем с тактом и достоинством выдержать успех; легче сделать великое, чем освоиться с мыслью о своем величии. Он принадлежит к тому типу умных людей, которые глупеют от признания своего ума. Словом, великоросс лучше великорусского общества. ...Своей привычкой колебаться и лавировать между неровностями пути и случайностями жизни великоросс часто производит впечатление непрямоты, неискренности. Великоросс часто думает надвое, и это кажется двоедушием. Он всегда идет к прямой цели, хотя часто и недостаточно обдуманной, но идет, оглядываясь по сторонам, и потому походка его кажется уклончивой и колеблющейся. Ведь лбом стены не прошибешь, и только вороны прямо летают, говорят великорусские пословицы. Природа и судьба вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извилистее великорусского проселка? Точно змея проползла. А попробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на ту же извилистую тропу...».

Генпрокуратура назвала причины гибели группы Дятлова

По данным Генпрокуратуры, туристы покинули палатку из-за схода лавины, а потом не смогли найти ее из-за низкой видимости и замерзли. Представитель ведомства заявил, что шансов спастись у группы Дятлова не было

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова в 1959 году стала снежная лавина, а также то, что они из-за плохой видимости не смогли найти свою палатку после того, как ее покинули. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, передало «РИА Новости».

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал Курьяков.

По его словам, когда лавина начала сходить, группа Дятлова покинула палатку через разрезы и ушла от нее на 50 м, к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины и туристы все сделали правильно, отметил Курьяков.

В СК передали просьбу возобновить расследование гибели группы Дятлова

Общество

«Но здесь вторая причина, почему группа была приговорена. Когда они развернулись, они палатку не увидели. Видимость была 16 м. Они отошли на 50 м», — добавил он.

По данным Генпрокуратуры, после этого туристы продолжили спускаться и разожгли костер. Затем они опять попытались вернуться и найти палатку, но замерзли, так как температура была около минус 40–45 градусов.

Заместитель начальника управления Генпрокуратуры также сообщил об эксперименте, который показал, что с закрытыми глазами невозможно найти палатку, даже если знаешь, в каком примерно направлении она находится.

«Шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заявил Курьяков.

Поисковики сообщили о техногенной версии гибели группы Дятлова

Общество

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на Северном Урале у горы Холатчахль и безымянной высоты (905 м). Все они были лыжниками турклуба Уральского политехнического института из Свердловска (ныне Екатеринбург). По официальной информации, большинство туристов замерзли. Озвучивались иные версии произошедшего, в частности конспирологические — например, что туристы погибли в результате некого техногенного явления.

В феврале 2019 года Генпрокуратура инициировала разбирательство по факту гибели группы Дятлова. Как заявил тогда официальный представитель ведомства Александр Куренной, целью было «установить одну из 75 существующих версий, которая бы подтверждалась достоверными доказательствами».

Специалисты определили три основные версии гибели туристов: так называемая снежная доска (сход пласта смерзшегося снега), лавина или ураган. Их собирались проверить в ходе экспериментов на перевале Дятлова.

Кроме того, в феврале прошлого года участники шведской экспедиции представили свою версию гибели группы Дятлова. Причиной трагедии они назвали погодные условия. По словам археолога Ричарда Хольмгрена, из-за сильной бури туристы могли в спешке покинуть палатку, поскольку боялись, что ее сдует.

Была версия, что выпили алкоголя некачественного, наступило отравление и слепота, поэтому люди были панике, разбрелись и замерзли. С выражением ужаса на лице, про который говорили спасатели.

Аварийный запуск. 51-й в 2020 году. 19-й от Китая. Потеряны новая ракета KZ-11 и два спутника

Вячеслав Ермолин, 11 июля 2020 г.

Миссия:

Первый старт новой ракеты-носителя Kuaizhou-11 (KZ-11). От китайской компании ExPace. Запуск двух спутников: Jilin-1 Gaofen-02E (ДЗЗ высокого разрешения); CentiSpace-1 S2 (лазерная связь и навигация).

Девиз:

«Встречайте китайский SpaceX. А под свитшотом военный погон.»

Время и место старта:

10 июля 2020 г. в 04:17 UTC. Космодром Цзюцюань (JSLC). Мобильная стартовая установка.

Ракета-носитель:

Kuaizhou-11 (KZ-11). Четырехступенчатая ракета-носитель легкого класса. Грузоподъёмность до 1 500 кг на НОО. Новая ракета-носитель компании ExPace.

Полезная нагрузка:

Jilin-1 Gaofen-02 спутник ДЗЗ для получения детальных фотографий с полноцветным разрешением лучше 0,76 метра и многоспектральным разрешением лучше 3,1 метров. Полоса захвата 40 км. Скорость передачи 1,8 Гбит/с. Стартовый вес 230 кг. Для глобальной коммерческой группировки спутников ДЗЗ Jilin.

CentiSpace-1 S2 технологический спутник отработки новых технологий GNSS с использованием лазерной межспутниковой линии связи. Построенный CAS Microspace для пекинской компании Future Navigation. Стартовая масса около 100 кг.

Орбита:

Целевая орбита CCO: 650 км, 98,04º.

Интересное:

— 19-й запуск Китая в этом году.

— 3-й аварийный запуск года в Китае.

— 1-й запуск ракеты-носителя Kuaizhou-11 («Куайчжоу» — «Быстрая лодка»).

— ExPace Technology Corporation китайская коммерческая компания. Успешно эксплуатирует ракету-носитель Kuaizhou-1А (9 запусков без аварий).

— Стоимость запуска около 15 млн $.

— Стоимость вывода 1 кг полезной нагрузки на НОО не менее 10 000 $.

Ссылка на изображение в высоком качестве

Статья с портала NSF к запуску

Патчи и логотипы миссии

Легенда к «шапке»