Знаменитый научно-фантастический роман Фрэнка Герберта, легший в основу

фильма Вильнёва, написан в 1965 году, на пороге эпохи постмодерна, и

содержит в себе целый ряд пророчеств, главное из которых — не

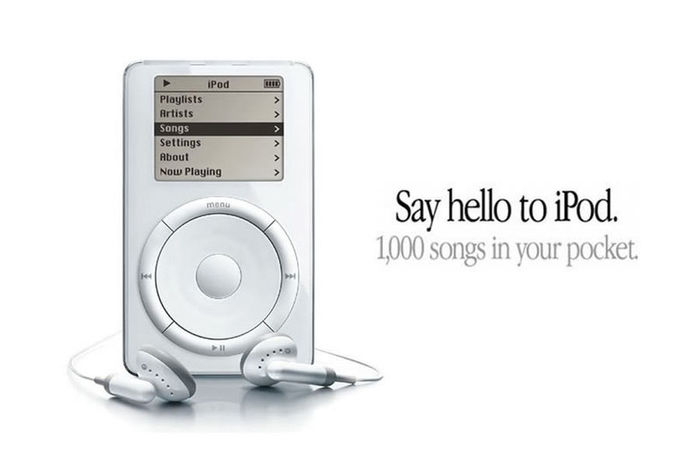

техногенный, но антропогенный путь развития цивилизации. Люди, заселив

космос, отказались в какой-то момент от использования сложных

компьютеров, и двигатель прогресса теперь — загадочный, расширяющий

сознание наркотик «спайс», или «меланж», который добывают на пустынной

планете Арракис. Спайс — основной ресурс, за него идет нескончаемая

война, и при этом исход ее совершенно неясен. В отличие от традиционного

ощущения времени — «что было, то и будет» — и в отличие от модерна с его

верой в возможность рационального конструирования «светлого завтра»,

будущее в романе Герберта не предопределено, это — бесконечно ветвящийся

пучок возможностей. «Пробужденный», сверхчеловек, как, к примеру,

главный герой — юный «мессия» Пол Атрейдес, может «видеть» его, но

абсолютно не в состоянии этим будущим управлять. Поскольку даже самый

факт «видения», не говоря уже про любой сиюминутный выбор, совершаемый

под действием страха за близких, гнева, мести, привязанности, чувства

долга, борьбы за власть, — непредсказуемым образом меняет траекторию

Вселенной.

Роман с трудом поддается экранизации отчасти и потому, что достаточно

обозримый сюжетный ряд: прибытие благородных Атрейдесов на

негостеприимную планету Арракис, предательство, убийство отца, бегство в

пустыню, союз с местными племенами, победа над недругами — неизменно

сопровождается толстым слоем рефлексий героя: «Я уже видел это в своих

вещих снах, но все выглядело немного иначе… Что изменилось? К чему это

приведет?» И в итоге Пол, даже одержав победу и возглавив галактическую

империю, прибывает совсем не туда, где ему хотелось бы оказаться:

женится не на той, кого любит, взваливает на себя бремя жестокой,

авторитарной власти и превращает своих друзей, свободолюбивых фрименов,

в толпу религиозных фанатиков. Мир усилиями «мессии» отнюдь не спасен,

он даже в известной степени деградирует — какие-то лучшие возможности

для него навеки отсечены. И вся дальнейшая вселенная «Дюны» — еще пять

толстенных романов, написанных Гербертом и его наследниками, —

нескончаемый перебор вариантов: «а если так, то…; а если выбрать это, —

тогда…», все с тем же неутешительным результатом: человек своей

волей/сознанием творит будущее, но он расколот, несовершенен и потому не

в силах радикально гармонизировать и усовершенствовать этот мир.

Если рассматривать роман Герберта как предсказание дальнейших путей, а

точнее, распутий человеческой цивилизации, то разнесенные во времени

состоявшиеся и не состоявшиеся экранизации «Дюны» невольно

воспринимаются как некий «чек-ин», фиксация: а по какой, собственно, из

множества вероятностных веток мы движемся и как далеко заехали на этом пути?

В начале 70-х на волне психоделической революции хиппи «Дюну» пытался

экранизировать радикальный гений-сюрреалист Алехандро Ходоровски. Это

был грандиозный проект — фильм-наркотик, расширяющий сознание, наподобие

ЛСД, «фильм-пророк», призванный навсегда изменить историю человечества.

Ходоровски чувствовал, что главная философская проблема в романе —

отсутствие «верхней линзы», Божественного видения мира как Целого, что

единственно способно хоть как-то сфокусировать и исцелить несовершенное

человеческое сознание. И он вознамерился, ни много ни мало, своим этим

фильмом подобную «линзу» создать. Он собрал лучших: художников,

музыкантов, исполнителей… В роли безумного Императора галактики должен

был предстать на экране Сальватор Дали, в роли зловредного барона

Харконнена — Орсон Уэллс, а в роли юного Пола Атрейдеса — 12-летний сын

самого Ходоровски Бронтис, которого всерьез готовили к роли «мессии».

Был придуман невероятный и яркий, как наркотический трип, визуальный мир

«Дюны»: межпланетные корабли, похожие на экзотических рыб, летательные

аппараты, смахивающие на насекомых… Все было готово. Картина была

фактически покадрово нарисована. В финале, по сценарию, Пол погибал, но

в отличие от романа, где финальная победа героя больше смахивала на

поражение, здесь гибель «мессии» оборачивалась триумфом: капли

героически пролитой крови, подобно семенам Духа, пробуждали сознание

масс, пустынная планета Арракис превращалась в цветущий сад и уносилась

в глубины Космоса, просветляя попутно все иные планеты.

Проект не состоялся по банальной причине: голливудские боссы отказались

вложить недостающие 5 миллионов долларов. А может быть, Мироздание

воспротивилось столь радикальной попытке режиссера объявить себя Богом.

Так что неизвестно, мог ли этот фильм разом изменить ход мировой

истории, однако на сознание человечества он тем не менее повлиял: без

него не было бы ни «Звездных войн», ни «Чужих», ни прочих хитов, без

которых непредставима массовая мифология современности.

В 1984 году «Дюну» экранизировал Дэвид Линч. Эпоха хиппи сменилась

эпохой яппи — с их деловыми костюмами, стоическим карьеризмом и

подавленными эмоциями. И в роли Пола у Линча дебютировал Кайл Маклахлен

(будущий агент Купер из «Твин Пикс»), который с типичными для яппи

отмороженно серьезным лицом и пышной, уложенной волосок к волоску

шевелюрой проходит сквозь все экшн-перипетии «Дюны», включая блуждания

по пустыне, поединки и укрощение гигантского боевого червя. При этом под

сдержанно-статуарной манерой его существования на экране скрывается

бездна. Пол-Маклахлен словно бы все время вслушивается в себя, осознавая

разворачивающийся в его душе процесс «пробуждения» (центральный слоган

фильма: «Спящий должен проснуться!»). И «пробуждение» это ничего

хорошего ему не сулит. Мир «Дюны» Линча, в сравнении с визуальным

буйством, задуманным Ходоровски & К^o , приглушен и печален. Прошлое —

дом Атрейдесов — стилизовано в духе поздних Романовых: мундиры, ордена,

аксельбанты — и проникнуто ощущением неминуемого конца. Настоящее — мир

Харконненов — какой-то межвоенный протофашистский бардак: рыжие патлы,

черная кожа, половые извращения и патологическая жестокость. А будущее

воплощают невнятные фримены — толпа бородатых эко-партизан в

обтягивающих пыльных эко-костюмах, лишенных каких-либо ориентальных

примет. Будущее тут — нескончаемая героическая война со злом, природа

которого до конца непонятна. Медитативно падающие капли, тревожные

сюрреалистические видения, две печальных Луны в темном небе Арракиса…

Тайна, прячущаяся за пределами проявленной, посюсторонней реальности.

«Дюна» Линча считается официально провалом, хотя, как по мне, ее можно

бесконечно пересматривать и сегодня. Отчетливо видно, что из этого

фильма вырос весь поздний Линч и в первую очередь «Твин Пикс» —

невероятный мистический сериал с его захватывающим и запутанным

приближением к тайне зла. В третьем сезоне (2017) Линч отчасти

приоткрывает завесу. Зло антропогенно: ядерное испытание в Нью-Мехико

порождает какую-то темную астральную сущность, которая просачивается в

мир людей и инфицирует его, искажая весь ход последующих событий. И

герою приходится «проглотить», принять в себя эту «хтонь», фактически

умереть и воскреснуть, чтобы, покинув загадочный «Черный вигвам»,

вернуться в мир и попытаться хоть что-то исправить. Однако финал

намекает, что это, увы, невозможно: пока агент Купер докапывался до сути

где-то там, в запредельных пространствах, здешний мир уже необратимо

уехал по другой ветке. Иначе говоря, именно работа над «Дюной» с ее

визионерством, тревожной неопределенностью и «ветвящейся» концепцией

времени подарила нам того самого Линча, каким мы его знаем и любим.

«Дюна»-2021 свободна и от мессианских амбиций в духе Ходоровски, и от

мистических откровений a la Дэвид Линч. Это, на первый взгляд, просто

очень качественная, высокобюджетная иллюстрация «любимой книжки», идущая

навстречу всем ожиданиям зрителя, что скопились за 35 с лишним лет с

момента прошлой экранизации «Дюны». Звезды во всех главных и неглавных

ролях, шикарное изображение в формате IMAX, завораживающие виды пустыни,

батальные сцены, впечатляющая архитектура, устрашающие гигантские черви,

вертолеты-стрекозы и гигантские звездолеты размером с авианосец — все на

высшем уровне. Кроме, собственно, действия, поскольку в фильм вошла

только первая половина романа, где основные события еще толком не

разворачиваются. Картину уже окрестили рекламным роликом, растянутым на

два с половиной часа, где мистические прозрения Пола используются в

основном как анонс дальнейших событий. Однако и в этом виде фильм

является, на мой взгляд, очень значимым слепком времени.

В роли Пола здесь юная суперзвезда Тимоти Шаламе — эталонный

представитель поколения Z. Зумеры (1995 — 2012) — дети, выросшие с

гэджетами в руках, в условиях исключительной опеки и безопасности, на

фоне общего снижения насилия в мире и повышения цены человеческой жизни.

И при этом ни одно поколение не видело свое будущее таким туманным. Мир,

в который они вступают, полон непредсказуемых, неведомых доселе угроз:

глобальное потепление с возможным затоплением континентов, пандемии,

истощение ресурсов, восстание третьего мира, не говоря уже про

традиционную, но оттого не менее устрашающую угрозу ядерного апокалипсиса.

И вот мы видим, как хрупкий, нежный подросток, от рождения получивший

все самое лучшее: счастливую внешность, исключительные способности,

любовь родителей, образование, воспитание, преданных и мудрых старших

друзей, попадает в крутой замес, где с одной стороны, — Атрейдесы,

ассоциирующиеся здесь уже не столько с Российской, сколько с Британской

империей (во всяком случае, на параде по случаю их прибытия на Арракис

участвует волынщик в килте); с другой — мир Харконенов, мрачнейший

хайтек с использованием каких-то зловещих биотехнологий; а с третьей —

свободолюбивые фримены в паранджах и бурнусах поверх стеганых

влагосберегающих сьютов. Счастливое, залюбленное дитя попадает в мир,

которым правят боль, жажда, предательство, жестокая конкуренция и

героическая пещерная этика, где стать мужчиной означает убить. В финале

картины Пол впервые в жизни совершает убийство на поединке чести, и как

будет дальше разворачиваться его взросление, какое будущее отразится в

его глазах, когда он достигнет вершины власти, остается только гадать.

Равно как и о том, как создатели фильма станут выпутываться во второй

части из противоречий между политкорректным, постколониальным и

супергеройским дискурсами.

Реальность меняется слишком быстро, и единственное напутствие, котороестаршие товарищи могут дать юному герою — великая «литания против

страха», мантра из романа Герберта, которая в фильме Вильнёва

повторяется полностью и дословно раз пять: «Я не боюсь, я не должен

бояться. Страх убивает разум. Страх — это малая смерть, влекущая за

собой тотальное уничтожение. Я встречу свой страх и приму его. Я позволю

ему пройти надо мной и сквозь меня. И когда он пройдет, я обращу свой

внутренний взор ему вслед. Ибо там, где прошел страх, не останется

ничего. Только я сам». Остается надеяться, что это юное «я» впитало в

себя достаточно разумения, любви и свободы, чтобы не превратить

вселенское будущее в кошмар.