7 декабря 1769 — Российская императрица Екатерина II учредила «Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия» – высшую военную награду Российской Империи

26 ноября 1769 года по старому стилю, под гром артиллерийского салюта, в России «Из особой императорской милости к служащим в войсках в отмену (отличие) и награждение их» появился на свет Императорский Военный Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Его родительницей, а также гроссмейстером Ордена Святого Георгия и обладателем знаков ордена первой степени: георгиевской ленты, золотой звезды и большого золотого креста стала российская императрица Екатерина II, ещё при жизни названная Великой. Торжественная церемония состоялась в Санкт-Петербурге, в Зимнем дворце, где русская императрица, после Божественной литургии и явилась перед придворными в этой удивительной награде, которая единственная дожила до нашего времени, практически без всякого изменения.

Екатерина II, до брака прусская принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, чужая для России по крови, но абсолютно русская по духу, стала для своей новой родины истинной царицей. Итоги её правления сопоставимы по своим результатам разве что с деятельностью её предшественника Петра I.

Укрепляя и расширяя территорию Российской империи, ведя успешные и победоносные войны на суше и на море, она опиралась на целую плеяду выдающихся полководцев и флотоводцев, для которых она была «матушка царица». Это герои её времени и кумиры для всех последующих поколений россиян. Достаточно назвать только два имени, без всяких регалий: Александр Васильевич Суворов и Фёдор Фёдорович Ушаков.

Подвиги русских офицеров и генералов не оставались без внимания императрицы. И учреждение первого, и самого главного боевого ордена России, вручаемого за личную храбрость в битвах и сражениях — несомненная заслуга Екатерины как перед современниками, так и перед потомками.

«Мой девиз — пчела, летающая с одного растения на другое и собирающая мёд для отнесения в улей с надписью «Полезное», — из письма русской императрицы Вольтеру, написанного в 1765 году. Учреждение первой боевой награды высшего ранга оказалось делом не только полезным, но и своевременным. Девизом же ордена было выбрано изречение: «За службу и храбрость».

Непосредственная работа над созданием ордена велась несколько лет под руководством вице-президента Военной коллегии, генерал-аншефа Чернышёва Захария Григорьевича. Этот русский генерал прославился тем, что в 1760 году, в ходе Семилетней войны, возглавляемый им корпус участвовал во взятии Берлина, и в его родовом имении хранился символический ключ от столицы прусского государства. Так или иначе, последнее слово, конечно, оставалось за Екатериной Великой.

Бюст Захария Чернышёва работы Фёдора Шубина. 1774

Название и конфигурация ордена Екатериной II были выбраны неслучайно. Она лично изучала старинные летописи и другие исторические документы. Именно Екатерине принадлежит первый российский исторический труд «Записки касательно российской истории», опубликованный в 1784 году.

В русской Православной Церкви Святой Георгий, как воин Царя Небесного, издревле изображается сидящим на коне и поражающим копьём змия. Самая древняя из сохранившихся икон с его ликом — образ, написанный около 1170 года на двусторонней доске, хранящийся ныне в Успенском соборе Московского Кремля.

Образ святого, воплотившийся в первой боевой награде России, как нельзя лучше соответствует русским военным традициям. Издавна на Руси существовали духовные предания, в которых Святой Георгий являлся небесным покровителем русских воинов и хлебопашцев. После крещения Руси имя Георгий стало очень распространённым, как среди знати, так и среди простолюдинов. В 1036 году Киевским князем Ярославом в честь победы над печенегами был возведён Георгиевский монастырь, а день 26 ноября был объявлен днём памяти святого. Величайший русский полководец древности, Александр Невский, на своей великокняжеской печати имел изображение вооружённого всадника, а во времена Великого князя Дмитрия Донского Святой Георгий становится покровителем города Москвы.

Первые экземпляры ордена изготовил венский мастер алмазных дел, Леопольд Пфистерер, долгие годы занимавший должность придворного ювелира императрицы.

Орден получился на первый взгляд довольно простой, с лаконичными, чёткими линиями, лишённый пышного великолепия, присущего, к примеру, ордену Андрея Первозванного. Но согласно статуту ордена, который гласил: «Сей орден никогда не снимать, ибо заслугами оный приобретается», он не покидал своего обладателя и во время военных действий. А блистающая драгоценностями награда была бы в бою совершенно неуместна, разве что послужила бы щитом на груди против неприятельской пули или шпаги.

Ограничений по количеству награждённых не существовало, «Ибо в него положено принимать столько, сколько достойными себя окажут».

Орден Святого Георгия подразделялся на четыре степени. Знаки I степени включали в себя: большой золотой крест с расширяющимися лучами, покрытыми белой эмалью, с золотой каймою по краям и гербом царства Московского в малиновом овале в центре — образом Георгия Победоносца на белом коне, поражающего копьём дракона; золотую четырёхлучевую звезду ромбовидной формы с орденским девизом, нанесённым золотым курсивом «За службу и храбрость» и вензелем «СГ» в центре; Георгиевскую шёлковую ленту из 5 полос: двух оранжевых и трёх чёрных, символизирующих цвета русского императорского герба.

Георгиевская звезда располагалась на груди слева, рядом с орденом Андрея Первозванного, если таковой имелся. Орденская лента носилась через правое плечо под мундиром, концы её через специальную прорезь выпускались наружу, и на её бант прикреплялся Георгиевский крест.

Знаки II степени соответствовали знакам I степени, отличие состояло лишь в том, что нагрудная лента не вручалась, крест носился на орденской ленте шириной 5 см, на шее.

III и IV степень предусматривала вручение только золотого креста, который был меньшего размера, чем у высших степеней. Первый из них носился на орденской Георгиевской ленте на шее, а второй — на груди слева, сначала в петлице с бантом, а затем на 5-угольной орденской колодке, обёрнутой Георгиевской ленточкой. Кроме боевых заслуг Святой Георгий IV степени вручался и за выслугу лет.

Присвоение награды было одинаково почётно и желанно для любого военного, в каком бы звании он ни находился. Так, Александр Васильевич Суворов, пожалованный орденом Святого Георгия I степени за блистательную победу над турками при Рымнике, восторженно писал своей дочери: «…Слышала ли сестрица, душа моя? Ещё от моей щедрой матушки: Рескрипт на полулисте, как Александру Македонскому…, да выше всего голубушка первый класс Святого Георгия… Чуть право от радости не умер!».

Знак ордена Святого Георгия II степени Суворов получил и как награду, и как избавление от смертного приговора. И наказание, и награда следовали ему за взятие турецкой крепости Туртукай. Военная коллегия вынесла столь суровый приговор будущему генералиссимусу за самовольные действия по захвату турецких укреплений. «Победителей не судят!» — знаменитый вердикт Екатерины II, полностью оправдавшей героя, и щедро его наградившей.

11 ноября 1769 года подполковник Пётр Иванович Фабрициан, имея под началом несколько сводных батальонов, внезапной и яростной атакой овладел румынским городом Галац, разгромив турецкий гарнизон, численность которого впятеро превосходили силы русского отряда. За этот подвиг Екатерина II торжественно вручила русскому офицеру орден Святого Георгия III степени. С этого момента и начат отчёт времени славной традиции Георгиевских наград.

«За разбитие с вверенным ему деташементом в 1600 человек под городом Галацом, … весьма многолюднаго, против онаго неприятельского войска и овладение оным», — говорилось в наградном рескрипте.

Произошло это знаменательное событие 8 декабря 1769 года, то есть награда последовала незамедлительно. Поражает оперативность принятия решения императрицей, без волокиты и формальностей, свойственных нашей современности.

При Екатерине Великой 8 полководцев были удостоены чести стать обладателями знаков ордена Георгия Победоносца I степени:

фельдмаршал, граф П.А. Румянцев-Задунайский за победу над турецкими войсками при Ларге в 1770 году (это было первое награждение орденом Святого Георгия за боевые заслуги); генерал-аншеф граф А.Г. Орлов-Чесменский за уничтожение в 1770 году турецкого флота в Чесменской бухте; генерал-аншеф граф П.И. Панин в 1770 году за взятие крепости Бендеры; генерал-аншеф князь В.М. Долгоруков-Крымский в 1771 году за покорение Крыма; генерал-фельдмаршал граф Г.А. Потёмкин-Таврический в 1788 году за взятие Очакова; генерал-аншеф граф А.В. Суворов-Рымнинский в 1789 году за победу при Рымнике; генерал-аншеф князь Н.В. Репнин в 1790 году за победу при Мачине, а также адмирал В.Я. Чичагов в 1790 году за разгром шведского флота в Ревельском и Выборгском морских сражениях. Следует упомянуть, что в этих же битвах вместе с отцом в чине капитана 2 ранга принимал участие и его сын П. В Чичагов, который получил в награду орден Святого Георгия IV степени и золотую шпагу с надписью «За храбрость», а также и производство в чин капитана 1-ранга. Всего же данная награда вручалась только 23 раза за время её существования, и дважды она возлагалась на гроссмейстеров ордена — Екатерину II, как на учредителя, и на императора Александра II, при праздновании 100-летия со дня основания ордена.

Стефано Торелли. Аллегория на победу Екатерины II над турками и татарами. 1772

Кавалеры ордена пользовались немаловажными привилегиями. Не имевшие дворянского звания, а таковых было немало из произведённых в офицеры солдат, становились потомственными дворянами. Каждый награждённый, независимо от выслуги лет, производился в следующий чин. Выйдя в отставку, офицеры получали право носить воинский мундир и получать пенсию в соответствии со степенью ордена, пользовались правом изображать его знаки на гербах и печатях.

Обладателям знаков ордена I степени полагалась пожизненная пенсия в размере 700 рублей, II степени — 400 рублей, III степени — 200 рублей, IV степени — 100 рублей. Вдова умершего кавалера получала орденскую пенсию еще в течение года после его смерти.

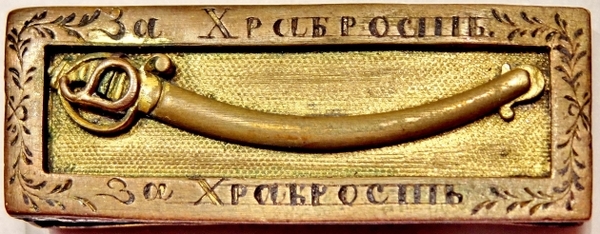

Нагрудный фрачный знак к Георгиевскому оружию

Понятие «Полный Георгиевский кавалер» появилось в 1857 году, когда было введено правило, разрешавшее не сдавать имеющийся орден Святого Георгия при получении награды следующей степени. Однако таковых героев в живых уже не было.

Кавалерами всех четырех степеней ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия за всё время его существования стали всего четыре выдающихся русских полководца: фельдмаршал князь Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, генерал-фельдмаршал граф Иван Фёдорович Паскевич, генерал-фельдмаршал граф Иван Иванович Дибич-Забалканский и генерал-фельдмаршал князь Михаил Богданович Барклай-де-Толли.

В этом почётнейшем списке нет имени Александра Васильевича Суворова, он получил орден Святого Георгия IIIстепени, не имея ещё IV. Что поделаешь, это величайший полководец всех времён слишком хорошо сражался! Не был удостоен знаков I степени и адмирал Ушаков, что является величайшей несправедливостью по отношению к непобедимому русскому флотоводцу, он так же как и Суворов, не проиграл ни одного сражения, а их было без малого 43, к тому же не потерял в бою ни одного корабля! Уже в наше время великий флотоводец стал ещё ближе к Святому Георгию Победоносцу — православной церковью он сам был причислен к лику святых.

После смерти Екатерины II боевой русский орден попал в опалу. Новый русский император Павел I ненавидел всё, что было связано с именем его матери, и орденом Святого Георгия никого не награждал.

Однако император Александр I вернул награду к жизни в полном соответствии со статутом, утверждённым Екатериной. В манифесте от 12 декабря 1801 года говорилось, что этот орден и некоторые другие российские ордена «восстановлены во всей их силе и пространстве», их статуты сопричислялись к «Статуту Российских орденов», изданному в 1797 году. В период правления Александра I орден Георгия Победоносца вручался 1896 раз. Знаками ордена I степени было награждено 8 человек, II степени — 46, III — 260, IV — 2582.

Среди награждённых была и женщина — Надежда Андреевна Дурова, служившая в русской кавалерии в мужском мундире. Правда награждена она была не офицерским орденом, а солдатским знаком отличия Военного ордена, учреждённым в 1807 году. Награду, а также офицерский чин корнета, она получила непосредственно от императора за спасение в бою жизни русского офицера. Её экранизированный образ мы видим в художественном фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада», снятом в 1962 году. Героиня фильма — мнимый корнет Александр Азаров, за спасение жизни императорского адъютанта получает Орден Святого Георгия IV степени из рук Кутузова. В действительности этого произойти не могло — даже главнокомандующий русской армии, фельдмаршал князь Михаил Илларионович Кутузов не мог без решения Георгиевской Думы и утверждения этого решение императором наградить героя. К тому же корнет автоматически должен был быть произведён в следующий чин — в поручики. В фильме этого не произошло.

Единственная русская женщина, награждённая орденом Святого Георгия Победоносца IV степени (посмертно), это сестра милосердия Римма Михайловна Иванова, которая 9 сентября 1915 года, возле деревни Мокрая Дубрава (Белоруссия), после гибели всех офицеров роты, подняла в атаку дрогнувших было солдат, и погибла геройской смертью. На тот момент ей едва исполнился 21 год.

Рано или поздно, георгиевские награды должны были найти путь и к простому солдату, который нёс на себе всю тяжесть и ужас войны. 13 февраля 1807 года указом императора Александра I к ордену Святого Георгия был добавлен знак отличия для награждения солдат и унтер-офицеров, геройски проявивших себя на полях сражений. Изготавливался знак на Санкт-Петербургском монетном дворе и представлял из себя серебряный крест без нанесения эмали, носимый на орденской ленте Ордена Святого Георгия. С лицевой стороны в центре было помещено изображение Святого Георгия на коне, на обратной — вензель из инициалов «СГ». На степени он не разделялся и вручался только один раз. Его обладатель получал прибавку к жалованию в одну треть, он исключался из податного сословия и не мог быть подвержен телесным наказаниям без суда. При повторном представлении к награде жалование увеличивалось ещё на треть, за следующий подвиг солдат получал надбавку в полное жалование, которое ему выплачивалось пожизненно. Начиная с 1833 года обладателю Почётного знака, совершившему новый подвиг, полагалась орденская лента с бантом. Солдатские награды поначалу не нумеровались, но в 1809 году начали составляться официальные списки награждённых, а знаки — получили порядковый номер.

Знак Отличия Военного ордена (солдатский Георгий) 4-й степени

В 1843 году телесные наказания для солдат-орденоносцев были запрещены полностью.

После окончания Крымской войны солдатский знак отличия, как и офицерский, был разделён на 4 степени. Согласно статуту 1856 года, I степени соответствовал золотой крест с бантом, II — золотой крест без банта, III — серебряный крест с бантом, IV — серебряный крест без банта. Правом пожалования знаками наделялись главнокомандующие армиями и командиры отдельных корпусов, с последующим утверждением императором. Статут солдатского знака в целом соответствовал статуту офицерского ордена и в обиходе именовался солдатским Георгиевским крестом. Но отличия, конечно, существовали. Если в сражении отличался полк или иное крупное воинское подразделение, в каждой роте награждали от двух до пяти солдат, зачастую выбираемых общим решением. Согласно новой нумерации в период с 1856 по 1913 год знаком ордена I степени было награждено 1825 человек, II — 4320, III — 28 050 и IV — 205 336.

Для воинов-россиян не христианского вероисповедания на солдатском знаке ордена, как и на офицерском ордене Святого Георгия, вместо изображения всадника на коне изображался гербовый орёл.

Знак к ордену с изображением царского орла вместо Святого Георгия для офицеров нехристианской веры

Официальное переименование солдатского знака отличия военного ордена в Георгиевский крест произошло в статуте 1913 года, «Для нижних воинских чинов в награду за выдающиеся подвиги и самоотвержения, оказанные в бою против неприятеля». Кресты I и II степени до 1916 года чеканились из золота 600-пробы, а затем — из жёлтого металла. Кресты III и IV степени вначале были серебряные, затем их стали выпускать из белого металла. Как и офицерский боевой орден Святого Георгия, Георгиевский крест отныне мог присуждаться посмертно. Положения о награждении группировались по родам оружия в сухопутных войсках и на флоте. При выходе в отставку обладатель Георгиевской награды I и IIстепеней представлялись к золотой шейной медали, а отставники, заслужившие во время службы георгиевский крест III или IV степеней — к серебряной.

Точное количество награждённых солдатским Георгиевским крестом в Первой мировой войне не установлено до настоящего времени, но это как минимум несколько сот тысяч человек. Эта награда пережила и революцию, и гражданскую войну, и Великую Отечественную.

Многие прославленные советские полководцы, рядовые офицеры и простые солдаты имели Георгиевские кресты, которые с гордостью носили начиная с 1943 года. И среди них наш маршал Победы, носивший имя небесного покровителя русского воинства, четырежды Герой Советского Союза, Георгиевский кавалер Георгий Константинович Жуков.

На старых фотографиях рядом с советскими орденами и медалями мы видим Георгиевские кресты на запылённых и покрытых копотью гимнастёрках солдат и офицеров Красной Армии, празднующих Великую Победу. Советский боевой орден Славы, учреждённый в 1943 году, и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов» под влиянием царских Георгиевских наград получили ленту георгиевской расцветки.

Герой Советского Союза и полный Георгиевский кавалер Константин Недорубов

Орден Святого Георгия, главный военный орден России, получил своё второе рождение 8 августа 2000 года. Статут восстановленного ордена был утверждён указом президента России за № 1463. 12 августа 2008 года его статут был изменён для возможности награждения военнослужащих, проявивших мужество и героизм при поддержании или восстановлении международного мира и безопасности, в том числе и на территории других государств.

Первым награду получил генерал-полковник Сергей Афанасьевич Макаров, он стал кавалером ордена IVстепени за проведение успешной операции в зоне конфликта с Грузией в Южной Осетии. До настоящего времени регалиями ордена Святого Георгия II и IV степени награждены 13 человек. Ордена I и III степеней не вручались, но если наступит час испытаний, когда стране потребуется защита от какого бы то ни было врага, они непременно найдут своих обладателей.

https://regnum.ru/news/polit/2214417.html