Вонь до небес

Было сие в стародавние времена, когда небо было выше и волосы потемнее. Примерно в начале нулевых. Понадобилось мне по личным делам слетать из европ в одну ближневосточную страну, где жарко и кошерно. Мой сын, тогда ещё пацан, был лёгок на подъём и всегда за любую движуху, пожелал составить мне компанию. Никаких проблем, подгадал время путешествия к школьным каникулам и заказал билеты. Таким же макаром заказал и двухместный номер на четыре дня и мы начали паковать чемоданы.

Ввиду того, что я не собирался брать акваланг или смокинг ибо лечу строго по делам туда и обратно, было решено багаж не брать. Каждому было вполне достаточно небольшого чемодана для ручной клади и ещё оставалось место для сувениров. Всякие шорты-плавки-бельё не занимали много места, а в кроссовках и джинсах мы планировали добираться до аэропорта. Почти как у Холмса: „Револьвер да зубная щетка - вот и все, что нам понадобится“.

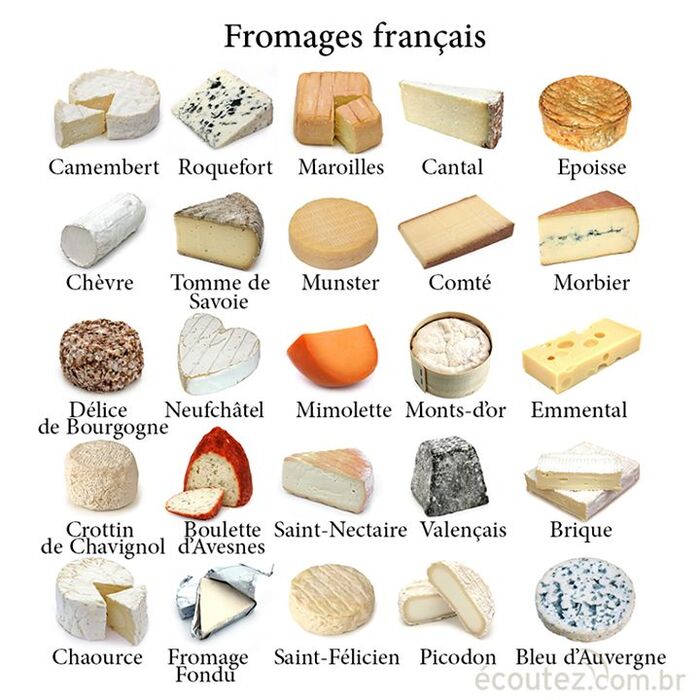

За два дня до вылета я созвонился с принимающей стороной и обговорил последние детали поездки. Мне сообщили что человек, который мне и нужен, очень уважает особенные сорта сыров, которые на тот момент не были достаточно широко представлены в местных гастрономах. И если я хочу как следует подлизнуть угодить с презентом, то было бы неплохо затариться этими самыми сырами. Также были названы и сорта – Камамбер, Лимбургер, Рокфор и ещё парочка, не менее вонючих. В месте моего обитания никакого дефицита с этим продуктом не было и за день до вылета я отправился в магазин со списком.

После того, как я огласил продавщице своё пожелание взвесить мне по кусочку каждого сорта, она ласково поглядела на меня как на местного недопетросяна, но отрезала и взвесила. Каждый кусок был завёрнут в вощённую бумагу и все куски уложены в прозрачный кулёчек. Ввиду того, что всё действо происходило по ту сторону стеклянного прилавка, я был лишён возможности оценить ароматические свойства продукта. Поскольку мне предстоял дальний путь, я попросил из соображений надёжности завернуть это всё ещё в один кулёк. Продавщица завернула, заклеила скотчем и вручила мне готовый к транспортировке свёрток.

Начало дня выглядело довольно рутинно: поездка до Дюссельдорфского аэропорта, регистрация, контроль безопасности, паспортный и таможенный контроль. Всё прошло без вопросов и задержек, поскольку путешествую не в первый раз и соблюдаю все требования и правила – алебарду с собой не взял, жидкостей до 100 грамм, документы, включая разрешение на краткосрочный вывоз ребёнка, наготове. Стремительно пройдя все преграды мы отправились в дьютифри, слегка закупились и побрели на посадку.

И вот после этого рутина закончилась. В то время при полётах израильскими самолётами требовалось пройти ещё одну проверку авиационной безопасности, причём осуществляли её непосредственно израильтяне в своей военной униформе. Она проводилась после дьютифри и перед накопителем, после этого выйти было уже нельзя. Надо так надо, мы радостными сайгаками поскакали к кордону и положили чемоданы на ленту рентгеновского сканера.

Ничего удивительного в том, что куски сыра в чемодане вызвали подозрение, я не нашёл. Как и в том, что меня попросили открыть чемодан. Я открыл, показал прикреплённый к пакету чек и объяснил что это разные сорта сыра. Проверяющий спросил, может ли он посмотреть и я без всякой задней мысли, ожидая что он посмотрит пакет из прозрачного кулёчка на просвет, разрешил.

И тут этот бдительный пидарас в плохом смысле этого слова вцепляется в кулёк двумя клешнями, и, как Иван Поддубный грелку, разрывает его пополам. Ударившая из обрывков пакета смешанная вонь была просто непередаваемой. По моему мнению это был запах дохлой вороны, отравившейся вонючими носками пополам со слизняками и пролежавшей месяц под солнцем. Отрыжка Сатаны от гнилой капусты с мёртвыми попугаями.

Этот пограничный гандон отдёрнул голову, отвернул нос, слегка отодвинул пакет ко мне и показал жестом – „проходи нахуй отсюда!“. Я кое-как завернул источник вони, закрыл чемодан и пошёл на посадку.

О-о-о, что это был за полёт! Взлёт, как и первые полчаса полёта проходили в штатном режиме. Потом божественные ароматы с багажной полки просочились в салон. Причём просочились не точечно, а сразу по всему салону, возможно, благодаря замкнутой вентиляции. Все принюхались, встрепенулись и охренели. Хотя сам запах не был удушливым, как от хлорки, был он чрезвычайно мерзким и отвратным для обоняния. Как пердёж в переполненном автобусе летом и с закрытыми окнами. Оставшиеся четыре часа полёта пассажиры пытались выяснить чем смердит и, благодаря тому, что бОльшая их часть была русскоязычная, я услышал множество версий. Начиная от того, что кто-то обгадился, сожрал и снова обгадился и вплоть до того, что самолёт всосал в турбины стаю дохлых стервятников, сожравших пару бомжей. Даже самолётный обед создавал впечатление поедания „курицы с рисом“ в окрестностях скотомогильника. И даже кофе приобрело своеобразный аромат дефекации гиен на кофейной плантации.

Спустя пару часов адская вонь немного уменьшилась, но не исчезла совсем, поскольку её источник не был локализован, обнаружен и вышвырнут вместе с нами за борт. Спустя положенный срок самолёт приземлился и пассажиры галопом выскочили из него, с наслаждением глубоко вдыхая чистый и свежий воздух. Вонючий полёт окончился. Нас ждала машина, мы сунули чемоданы в багажник и, несмотря на жару, открыли настежь окна.

Тот, кому мы везли эту коллекцию сыров, пришёл в совершеннейший восторг, нюхал и радовался как ребёнок конфете. Вот только эта конфета пахла совсем не шоколадом, а очень даже наоборот. Впрочем, на вкус и цвет товарищей нет. Скажу лишь, что моя миссия увенчалась успехом, причём, в какой-то мере, благодаря зловонному заграничному презенту.

После этого полёта я пару лет не мог есть сыр. Вообще никакой ибо дежавю. Подкатывала тошнота от одного только его вида. И до сих пор немного стыдно...

P.S. Прилагаю изображение некоторых сортов сыров на любителя.

Наблюдение

Я тут заметил: в нерабочей неделе среда наступает гораздо быстрее, чем в рабочей. Боюсь, с четвергом такая же история будет.

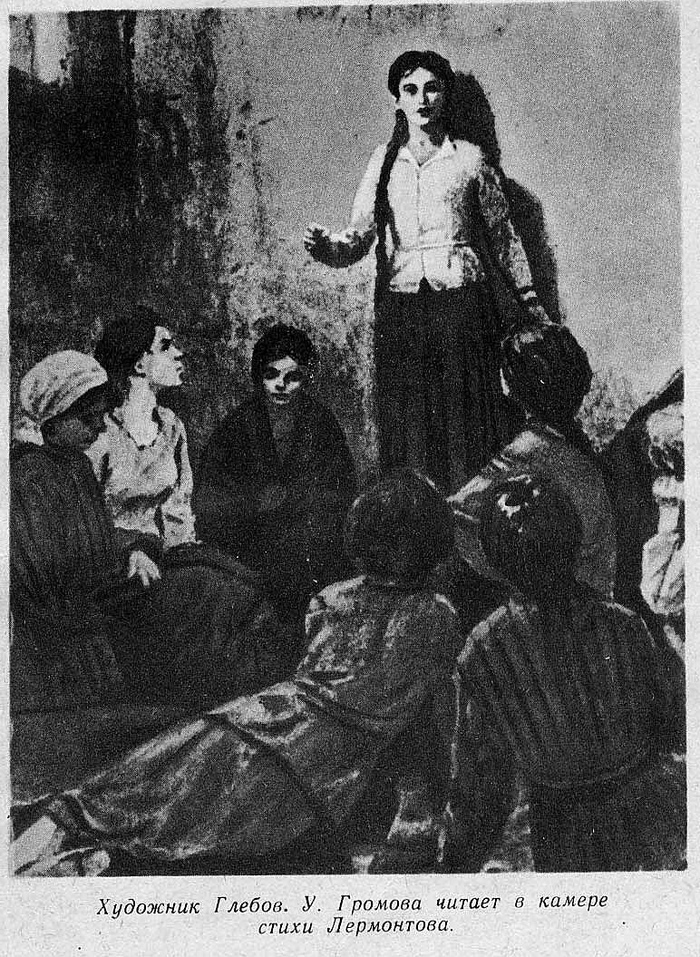

Наши герои. Ульяна Громова

В заключении Ульяна Громова проявила поразительное мужество и твёрдость духа. Она, как могла, подбадривала своих сокамерниц — девушек из «Молодой Гвардии», читала им стихи, пела вместе с ними украинские народные и советские песни, чем выводила из себя охранников. Вот как описывает этот эпизод советский писатель-коммунист А. А. Фадеев в своем романе «Молодая гвардия»:

«— Стаховича! — раздался по коридору хриплый голос Соликовского.

— Начинается... — сказала Уля.

Полицейский захлопнул дверь и закрыл на ключ.

— Лучше не слушать, — сказала Лиля. — Улечка, ты же знаешь мою любовь, прочти «Демона», как тогда, помнишь?

— ...Что люди? Что их жизнь и труд? — начала Уля, подняв руку.

— Они пришли, они пройдут...

Надежда есть — ждет правый суд:

Простить он может, хоть осудит!

Моя ж печаль бессменно тут,

И ей конца, как мне, не будет;

И не вздремнуть в могиле ей!

Она то ластится, как змей,

То жжет и плещет, будто пламень,

То давит мысль мою, как камень —

Надежд погибших и страстей

Несокрушимый мавзолей!..

О, как задрожали в сердцах девушек эти строки, точно говорили им: «Это о вас, о ваших еще не родившихся страстях и погибших надеждах!»

Уля прочла и те строки поэмы, где ангел уносит грешную душу Тамары. Тоня Иванихина сказала:

— Видите! Все-таки ангел ее спас. Как это хорошо!

— Нет! — сказала Уля все еще с тем стремительным выражением в глазах, с каким она читала. — Нет!.. Я бы улетела с Демоном... Подумайте, он восстал против самого бога!

— А что! Нашего народа не сломит никто! — вдруг сказала Любка с страстным блеском в глазах. — Да разве есть другой такой народ на свете? У кого душа такая хорошая? Кто столько вынести может?.. Может быть, мы погибнем, мне не страшно. Да, мне совсем не страшно, — с силой, от которой содрогалось ее тело, говорила Любка. — Но мне бы не хотелось... Мне хотелось бы еще рассчитаться с ними, с этими! Да песен попеть — за это время, наверно, много сочинили хороших песен там, у наших! Подумайте только, прожили шесть месяцев при немцах, как в могиле просидели: ни песен, ни смеха, только стоны, кровь, слезы, — с силой говорила Любка.

— А мы и сейчас заспиваем, ну их всех к чертовой матери! — воскликнула Саша Бондарева и, взмахнув тонкой смуглой своей рукой, запела:

По долинам и по взгорьям

Шла дивизия вперед...

Девушки вставали со своих мест, подхватывали песню и грудились вокруг Саши. И песня, очень дружная, покатилась по тюрьме. Девушки услышали, как в соседней камере к ним присоединились мальчишки.

Дверь в камеру с шумом отворилась, и полицейский, с злым, испуганным лицом, зашипел:

— Да вы что, очумели? Замолчать!..

Этих дней не смолкнет слава,

Не померкнет никогда,

Партизанские отряды

Занимали города...

Полицейский захлопнул дверь и убежал.

Через некоторое время по коридору послышались тяжелые шаги. Майстер Брюкнер, высокий, со своим низко опущенным тугим животом, с темными на желтом лице мешками под глазами и собравшимися на воротнике толстыми складками шеи, стоял в дверях, в руке его тряслась дымившая сигара.

— Platz nehmen! Ruhe!.. [По местам! Молчать! (нем.)] — вырвалось из него с таким резким оглушительным звуком, будто он стрелял из пугача.

... Как манящие огни,

Штурмовые ночи Спасска,

Волочаевские дни... —

пели девушки.

Жандармы и полицейские ворвались в камеры. В соседней камере, у мальчиков, завязалась драка. Девушки попадали на пол у стен камеры.

Любка, одна оставшись посредине, уперла в бока свои маленькие руки и, прямо глядя перед собою жестокими, невидящими глазами, пошла прямо на Брюкнера, отбивая каблуками чечетку.

— А! Дочь чумы! — вскричал Брюкнер задыхаясь. Схватил своей большой рукой Любку и, выламывая ей руку, выволок из камеры.

Любка, оскалившись, быстро наклонила голову и впилась зубами в эту его большую руку в клеточках желтой кожи.

— Verdammt noch mal! [Проклятие! (нем.)] — взревел Брюкнер и другой рукой кулаком стал бить Любку по голове. Но она не отпускала его руки.

Солдаты с трудом оторвали ее от него и с помощью самого майстера Брюкнера, мотавшего в воздухе кистью, поволокли Любку по коридору.

Солдаты держали ее, а майстер Брюкнер и унтер Фенбонг били ее электрическими проводами по только что присохшим струпьям. Любка злобно прикусила губу и молчала. Вдруг она услышала возникший где-то очень высоко над камерой звук мотора. И она узнала этот звук, и сердце ее преисполнилось торжества.

— А, сучьи лапы! А!.. Бейте, бейте! Вон наши голосок подают! — закричала она.

Рокот снижавшегося самолета с ревом ворвался в камеру. Брюкнер и Фенбонг прекратили истязания. Кто-то быстро выключил свет. Солдаты отпустили Любку.

— А! Трусы! Подлецы! Пришел ваш час, выродки из выродков! Ага-а!.. — кричала Любка, не в силах повернуться на окровавленном топчане и яростно стуча ногами.

Раскат взрывной волны потряс дощатое здание тюрьмы. Самолет бомбил город.

С этого дня в жизни молодогвардейцев в тюрьме произошел тот перелом, что они перестали скрывать свою принадлежность к организации и вступили в открытую борьбу с их мучителями. Они грубили им, издевались над ними, пели в камерах революционные песни, танцевали, буянили, когда из камеры вытаскивали кого-нибудь на пытку.

И мучения, которым их подвергали теперь, были мучения, уже не представимые человеческим сознанием, немыслимые с точки зрения человеческого разума и совести».