Лига Радиолюбителей

Прошу помощи Радиолюбителей по проигрывателю «Концертный ЭПГ-4»

Доброе время суток всем.

Возможно среди лиги есть кто может мне помочь:

Наткнулся я разбирая хлам на проигрыватель «Концертный ЭПГ-4»

механизмы рабочие, диск вращается, если поставить пластинку то слышно что игла снимает с нее звук.

И вот захотелось мне его воскресить. сделать выход на jack 3.5 что бы можно было колонки подключить (знаю что выход на нем моно)

Но моих знаний для этого просто не хватает, и выходы оторваны.

Надеюсь в сообществе найдется знающий человек который сможет помочь

Как заземлить стабилизатор напряжения переменного тока ?

Здравствуйте , уважаемые читатели ! Купил стабилизатор напряжения переменного тока автоматический ЗУБР АС 2000 ( Мощность 2000 ВА ) . Открыл инструкцию и в графе "Подготовка к работе и порядок работы" прочитал строчку , где написано , что корпус стабилизатора нужно заземлить . В инструкции не написано, как это можно сделать . Никаких проводков в комплекте не было . Не понимаю , чем и куда заземлять ? Снизу устройства прикручен болт с плоской шайбой . Подскажите , пожалуйста , я буду очень признателен !

Передача SSTV со спутника UMKA-1

22 февраля 2025 года запланирована специальная трансляция изображений по протоколу SSTV с МКА «UMKA-1 (RS40S)»

https://r4uab.ru/2025/02/21/22-fevralya-2025-goda-zaplanirov...

Формат — SSTV Robot 36

Интервал между передачами 84 секунды (может быть скорректировано позже).

Частота МКА «UMKA-1 (RS40S)»

437.625 MHz GMSK 2k4 USP FEC, GMSK 4k8 USP FEC, GMSK 9k6 USP FEC, SSTV;

Внимание! Трансляция передачи SSTV может быть прервана при необходимости! (повышение температуры, разряд аккумуляторов и т.п.)

Небольшая детективная история

Занесло меня проездом в славный город Владимир.

Было у меня два часа времени и решил я прогуляться по лесу ( люблю лес, не люблю города ) Взял пивка, колбаски, иду, жую, пивко прихлёбываю, хорошо !

А вот и пиво наружу запросилось, отойду-ка с тропинки в лесок.

А что это там такое шагах в пяти от меня из-под снега торчит ? Вероятность, конечно мала, но зуб даю - что-то радиолюбительское.

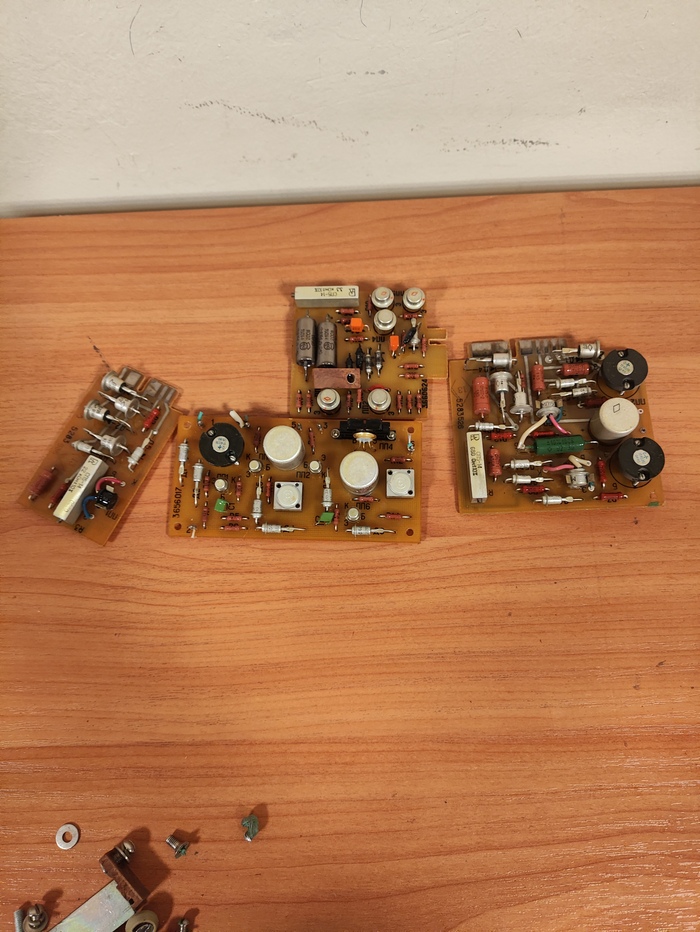

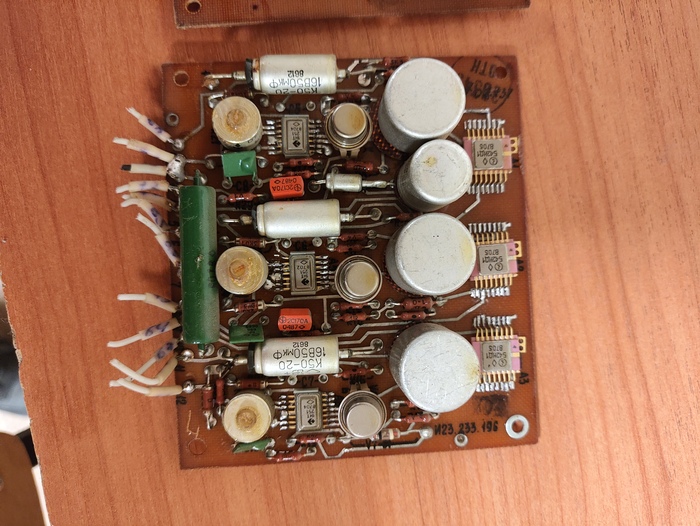

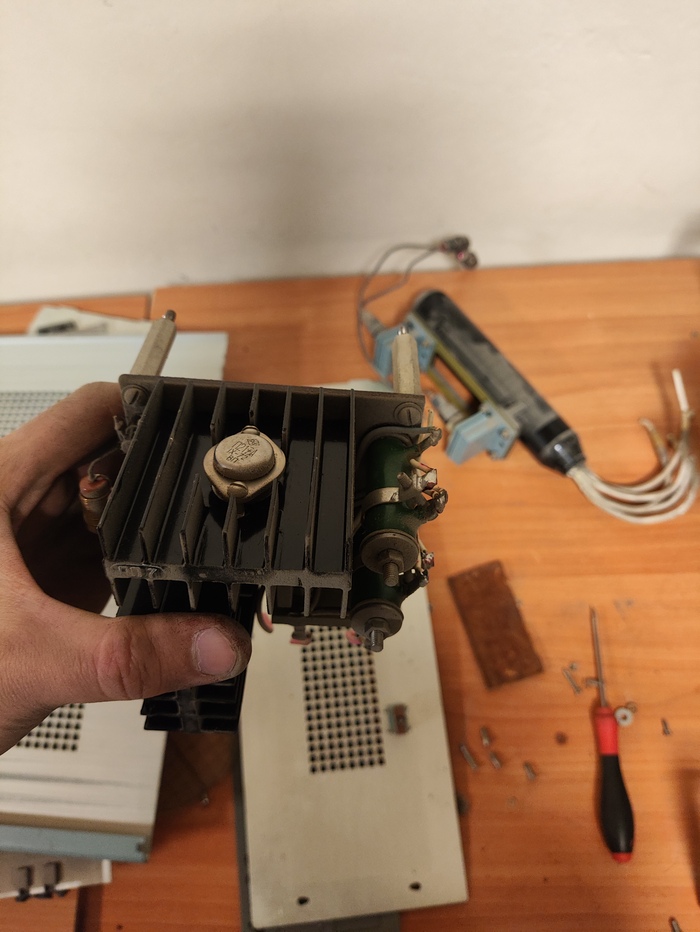

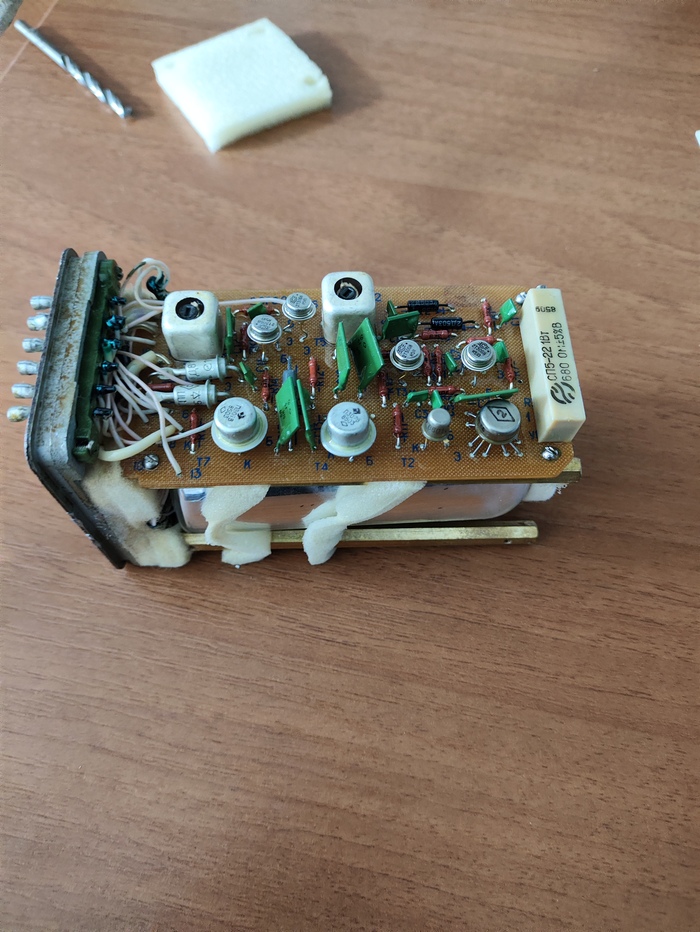

Корпус. самодельный. Деревянный, куча ручек, внутри явно заводские платы, к174ха2, блоки в экранах. Блоки не в экранах, судя по радиаторам - к174ун7.

Заберу с собой, неча такому богатству в лесу валяться.

Дома стряхнул прошлогодние листики, вымыл, высушил, стал разбираться.

Явно какая то радиола / радиокомбайн, который зачем-то без вертушки вставили в самодельный корпус и использовали как приёмник.

"Пушка ! Они заряжают пушку ! А зачем ?" (с)

Да, зачем кому то понадобилось разбирать радиокомбайн и пихать его в самодельный корпус ?

Так, что тут а нас ? НЧ0-15 УКВ-1-3с ДЧМ-II-5 СД-А-7 к174ХА2 на плате. Варикапы вместо КПЕ.

Это не "радиокомбайн" это магнитола Томь-206-с. Ещё непонятнее. ЗАЧЕМ кому то понадобилось разбодать переносную магнитолу и сделать из неё настольный приёмник ? Где лентопротяжка ? Зачем ? А главное - нахуа ?

А что это тут ? А это полевик ! Не наш, из соцлагеря 3AV1 что то типа кп303 / кп307

А в Томь-206 такого нет. В ней вобще нет полевиков.

"Кто вы такой ? Я не узнаю вас в гриме" (с)

А потому что это не Томь. Это её усовершенствованный клон - НЕРЛЬ РМ-206-с

А Нерль выпускалась - ТА-ДА-А-А-АМ !!! На Владимирском заводе точного машиностроения.

Никто её не разбирал. Её даже не успели собрать. Платы утащили с завода и сделали себе приёмник. Утащить лентопротяжку, видимо, не смогли.

Противно и грустно.

Распаял на детали под ноль. Сижу раскладываю по коробочкам. Я - поклонник советского ретро и я уже знаю куда пойдёт та самая к174ха2

Оба НЧ0-15 отдал другу. Он тоже - поклонник советского ретро.

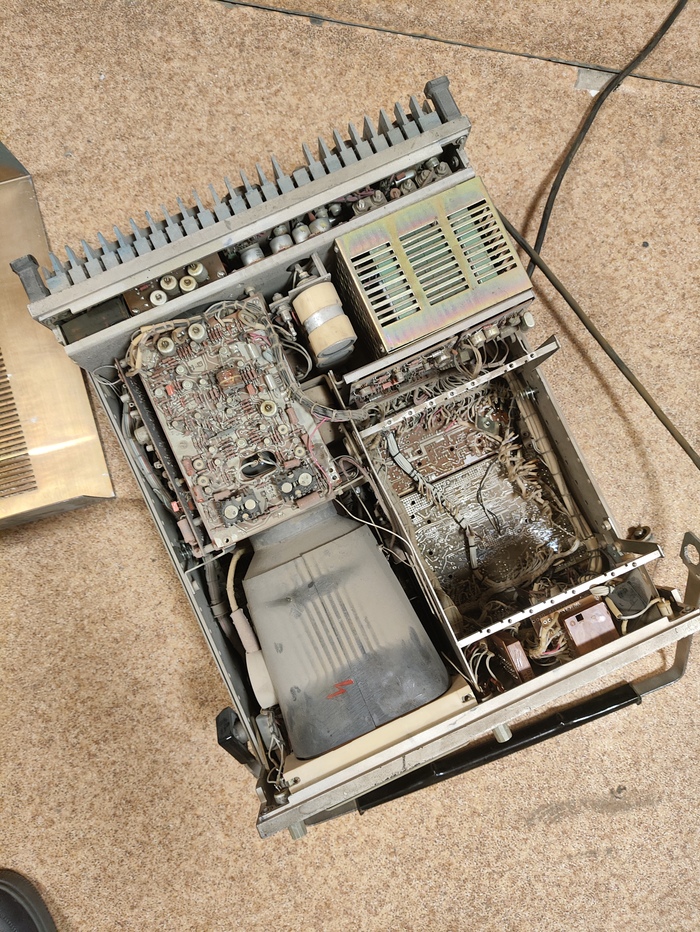

Хлам или сокровища? Что я нашел на кафедре радиоэлектроники

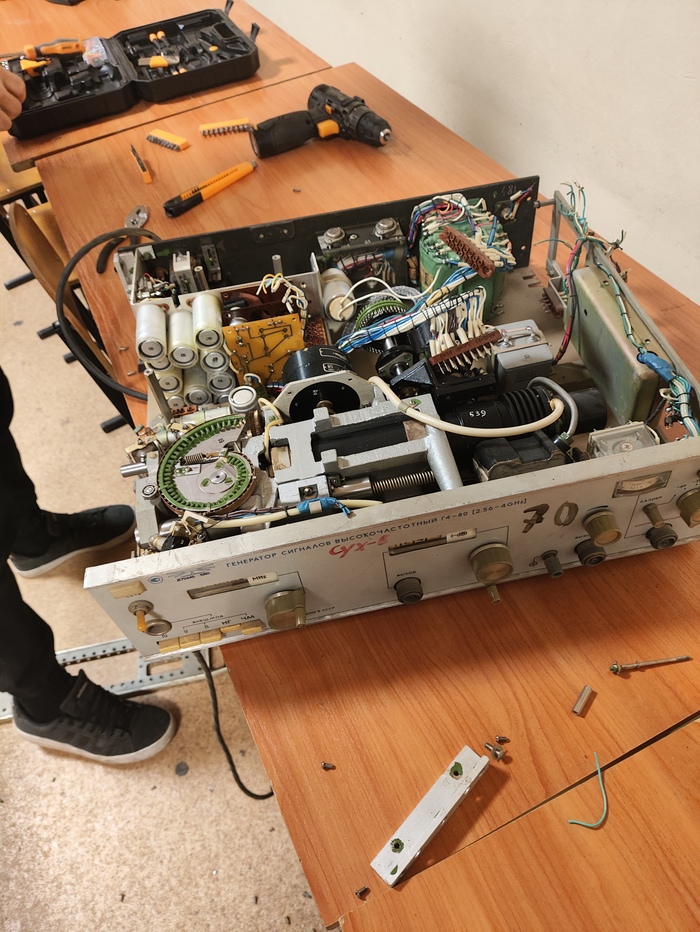

Всё началось с того, что за проставленную в будущем контрольную работу по передатчикам преподаватель попросил меня и троих моих одногруппников разобрать пару генераторов, осциллографов и прочего добра, которое подвергалось списанию, выкидыванию, поскольку всё это оборудование уже устарело.

Нужно было достать ценное для кафедры — платы, отдельные компоненты. Вся техника находилась на складе студенческого конструкторского бюро (СКБ) нашей кафедры радиоэлектронных систем.

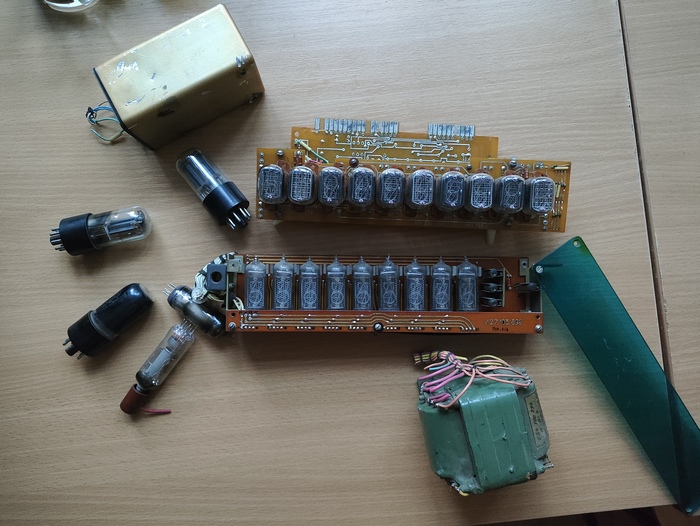

Вот что мы увидели, зайдя туда:

А что, контрольная работа в кармане, да и сами покопаемся в советских разработках, — подумали мы и взялись за разборку.

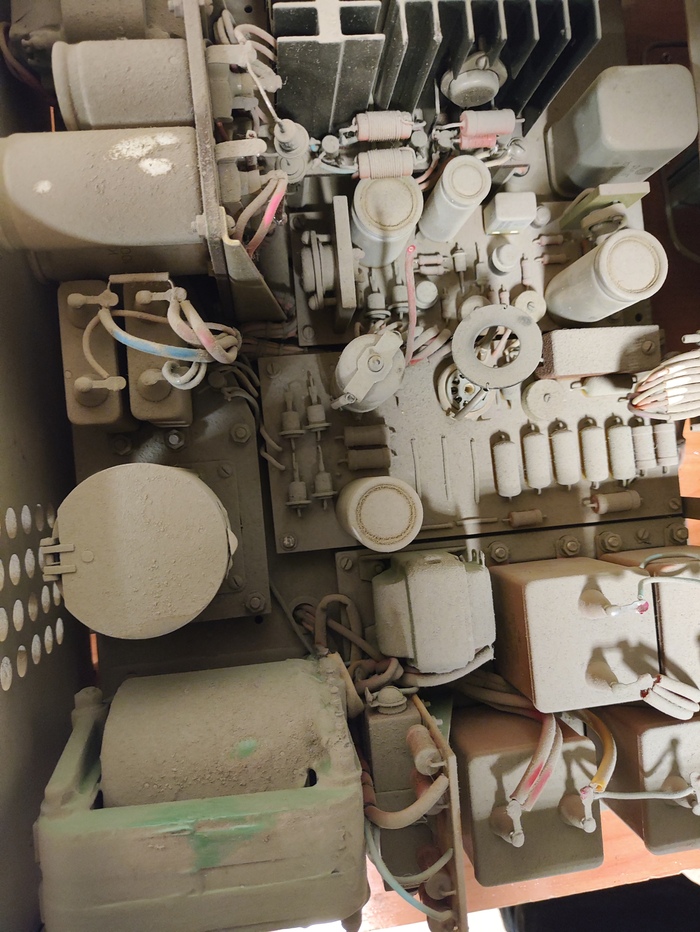

Начали потихоньку вытаскивать оборудование и разбирать. Первым был разобран вот такой пыльный осциллограф:

Электронно-лучевые трубки до этого я еще не держал :)

Дальше в ход пошла остальная техника, вот еще несколько фотографий:

После того как всё разобрали, я попросил разрешения забрать себе кое-какие элементы, так, например, я утащил газоразрядный индикатор. В будущем, может быть, попробую сделать часы с помощью них или отдам кому-то.

Забрал в итоге еще один индикатор, лампы, трансформатор и металлическую «коробочку», их я уже отдельно хотел открутить дома и посмотреть, что из себя они представляют.

Трансформатор не удалось открутить, там всё склеено, запаяно и так далее, лампы как лампы, а вот тот медный корпус открутил, оказалось, в нём сидит кварцевый резонатор:

Также я отдал несколько волноводов, рупоров одному из преподавателей по «устройствам СВЧ и антеннам», она сама попросила, узнав, что мы занимаемся разборкой склада.

По итогу в течение семестра мы еще не раз приходили в СКБ, проводили там ревизию и уборку, финальный вид склада, к сожалению, не фоткал, но сохранились фотографии с промежуточных этапов:

Советские измерители всё еще используются нами на различных лабораторных работах, но я так понимаю, что, видимо, раньше всё закупалось с избытком, запасом, но в итоге так и не понадобилось. Есть еще вариант, что на складе лежали нерабочие, отработавшие модели, но вряд ли, потому что многие из них были абсолютно новыми по внешнему виду — без следов использования, какие-то были даже в плёнке. Не знаю, почему я не спросил это у преподавателей, вопрос возник только в процессе написания поста :)

Препарируем инвертор 24/220 ПН-74 от НПП "Орион"

В руки попал довольно интересный инвертор, и я решил сделать небольшой обзор его конструкции. Много фоток inside.

Вообще, я сам разрабатываю подобные штуковины, и что-то мы хотим даже запустить в производство. Но со смежного отдела попросили инвертор "прям щас", и пришлось купить готовый. Разумеется, инквизиция в лице меня не дремлет, руки чешутся, интерес в глазах бесконечный. Над чем-то поржать, с чего-то, может быть, ужаснуться, а может и что-то полезное для себя почерпнуть. Всякое бывает. Я не волшебник, а только учусь (с). Но не подумайте, НПП «Орион» - нам не конкуренты, мы занимаемся светотехникой, и направление инверторов 12/24/48 и т.д. в 220 – не наше основное.

Итак.

ПН-74 "Вымпел". Параметры, которые меня заинтересовали:

- выходная мощность, номинал - 300Вт

- выходная мощность, так называемая "пиковая", в течение 1 секунды - аж 900Вт

- предохранитель по входу 25А

- и достаточно широкий диапазон рабочего напряжения по входу 22...30В.

Параноик вроде меня сразу обратит внимание на несоответствие номинала предохранителя и пиковой выходной мощности. Дело в том, что 1 секунда — это, в общем-то, установившийся электрический режим высокочастотной схемы, который можно считать постоянным. Потому что и полупроводники, и дроссели-трансформаторы за эту секунду наработают несколько десятков тысяч рабочих циклов, и ни в одном из них не должно быть превышения предельных характеристик. Не должно быть превышения максимальных токов, индукции с выходом в насыщение. То есть, это постоянная электрическая мощность. И если поделить 900Вт на 22 входных вольта, без учёта КПД преобразования, то получим ток по входу 41 ампер. Ну а с примерным КПД 90% будет 45А.

А предохранитель на входе 25А.

То есть, почти двукратный ток течёт через него целую секунду, и этот режим производитель не считает аварийным. Это норма! (с)

Ну ладно.

Внешне преобразователь выглядит вполне добротно, тяжёленький такой, полтора кило.

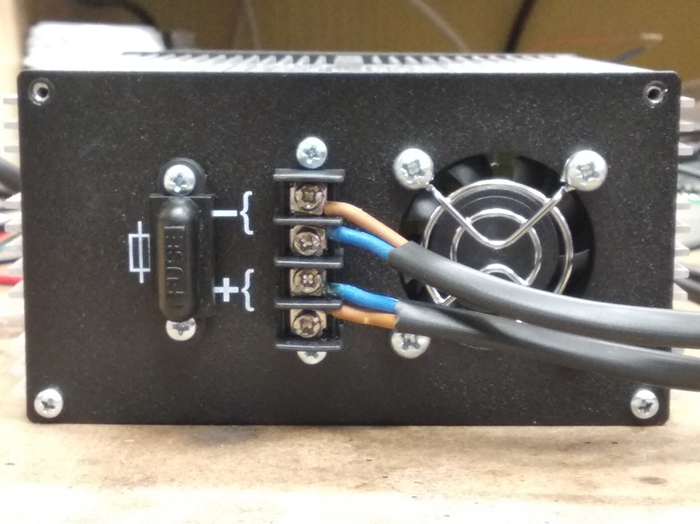

Производитель поскупился на провода питания и на хорошую клеммную колодку, и использовал что-то вроде клеммника DG25 и ШВВП 2*1мм в каждом проводе питания. Ну может быть, да. 15А не ахти какой большой ток, оставим этот момент тоже. НО! Это – штатные, родные провода с крокодилами, которые подключены в клеммную колодку простой зачищенной лужёной жилой. Я бы обжал U-образные наконечники, чтобы не было перекоса винтов и был лучше контакт.

Для охлаждения предусмотрен небольшой 40-миллиметровый вентилятор, который, по расчёту производителя, должен выдуть примерно 35Вт тепла (при типовом КПД 90%) через пару десятков дырдочек на морде. Очень оптимистично.

Розетка 220В – наверное, дело вкуса, или наследие СССР – такие простые вилочные встраиваемые розетки тогда были единственным вариантом.

Сейчас же даже самый простой инвертор будет иметь нормальную модульную розетку. Вот, например, инвертор за 2000 рублей:

А наш чувачок стоит около 10 тысяч. Могли бы, что уж. НО! Эта плоская розетка - made in China, не советская и не российская. Так что китайцы, видимо, тоже – нет-нет да и да.

Не обращайте внимания на отсутствие четырёх винтов, это уже моих рук дело.

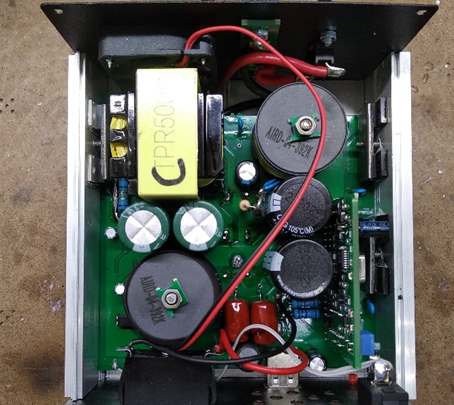

Разумеется, первым делом я его вскрыл.

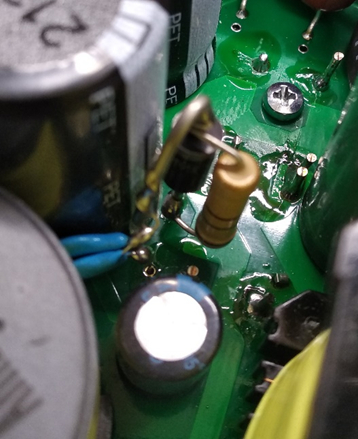

Сразу в глаза бросился потемневший двухваттник около одного из ключей.

А я напомню, это новый инвертор, только что купленный. Муха не е… не сидела. А резистор уже подгоревший. Как так???

Помните про вентилятор и 35 ватт тепла? Как думаете, если вентилятор запереть габаритным трансформатором, он хоть как-то продует воздух через корпус?

Ну да, да, добрая половина тепла рассеивается снаружи. Но всё равно это конструкторский просчёт – заградить воздушный поток, разместив так близко крупный компонент. Кстати, ребята не стали использовать специализированные саморезы для пластмассовых вентиляторов, и вкрутили обычные длинные с полукруглой головкой. Изнутри торчат своими остриями, смотрится готичьненько™. Мне почему-то напоминают колёса грузовиков дальнобойщиков.

По узлам:

Слева направо: 2 ключа повышателя, потом пузатый трансформатор Е42/21/20, и пока неизвестный дроссель с номиналом 392, т.е. 3,9мГн, прикрученный шпилькой М4 к плате через диэлектрическую шайбу из огрызка печатной платы. Нижним рядом идёт ещё один такой же неизвестный дроссель, в середине платы – конденсаторы, плата с мозгами инвертора и 4 её транзистора. По всей видимости, один из дросселей – выходной для инвертора, второй – в повышателе.

Первичка трансформатора намотана лентой.

С одной стороны, на таких токах это лишнее. Это сильное удорожание моточного узла. Если бы это были долговременные 900 ватт, то это было бы необходимо.

С другой стороны, это положительно характеризует разработчика, позаботившегося о снижении потерь. Кроме того, использование ленты вместо толстой косы тонких проводов упрощает намотку второй половины вторички. Кроме того #2, лента способствует улучшению прочности изоляции между входом и выходом, если изоляция самой ленты имеет бортики должной ширины:

Кроме того #3, маркировка трансформатора TPR500 намекает, что вероятно он способен на большее, так что лента в первичке – это хорошо.

На плате очень много выводных компонентов – полваттные и одноваттные резисторы, мелкие электролитические конденсаторы, оптопары. Добрую половину из них можно было бы разместить на обратной стороне платы в SMD корпусах. Шелкографии нет ни с одной, ни с другой стороны. Видимо, экономят. Как-то опять, наверное, дело вкуса, но мне больше нравится красивая плата с маркировкой, логотипами, подписями контактов и разъёмов, чем голая борда. Кстати, плата управления инвертором шелкографию таки имеет.

Транзисторы прижимаются к боковым стенкам корпуса могучими металлическими пластинами. Многие из вас уже напихали мне полную панамку по этому поводу, я помню.

Производитель – ярый противник использования кембриков и термоусадки. Ни на выходной розетке, ни на колодке предохранителя, ни на выключателе питания. Последний вообще припаян к плате жилками от компьютерного гибкого шлейфа FRC. Почему не ПуГВ, ПВ-3? В России проводов хороших нет?

На платке с мозгами распаян инвертор на специализированном контроллере EG8010 от EG Micro и двумя драйверами ключей IR2110 в старом добром DIP. Достаточно стандартное решение, не надо городить самим микроконтроллер, писать прошивки, всё уже готово. Как ШИМ-контроллер, только инвертор. Я бы даже готовый модуль с Али использовал, который EGS002. А тут заморочились, плату разработали, микросхемы отдельно закупили, в том числе санкционочку от IR (даже не Инфинеон, который их купил). Почему бы не использовать в таком случае и драйвера от той же EG Micro? Они производят полный комплект микросхем для построения любых преобразователей, хоть LLC хоть флайбек. Тем более что у EG Micro в России есть официальные b2b-дилеры – Стримпартс и Компэл. Когда мне начнут платить за рекламу уже?

Снизу на плате припаяны выпрямительные диоды в корпусе DO201 (HER308, забегая вперёд), прижатые к нижней части корпуса для теплоотвода. Над ними навесом распаян RCD-демпфер; я думаю, что он включен с точки между выпрямителем и дросселем повышателя на минус. Это так называемая цепочка задержки нарастания напряжения.

Это тоже стандартное решение, для частичного подавления звона от паразитов рассеивания при использовании ШИМ. Судя по тому, что он распаян навесным монтажом, производитель не удосужился сделать новую ревизию платы. И так сойдёт!

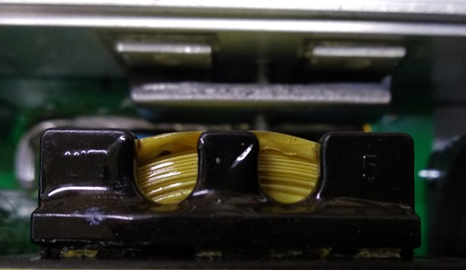

Что за дроссели?

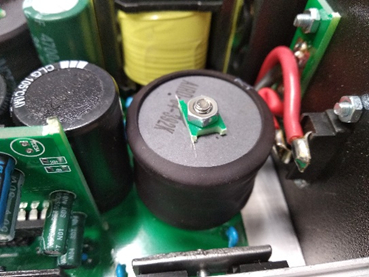

Меня терзают смутные сомнения (с), а не гантели ли это? Если это гантели, то это, посоны, пердец, извините за неполиткорректность.

Снимаем термоусадку…

И это, б#$%@#ть, гантели!

Ну то есть, мы такие решили использовать гантель в цепи с высоким значением амплитуды переменного тока. Дешёвых колец из сендаста в продаже нет, или мы про них впервые слышим. Про Лэпкос, Ормикс, Раду Электрон, которые могут и привезти, и намотать, мы, наверное, не в курсе. Нетехнологично мотать самим? Закажите тем же китайцам, которые намотали вам трансформатор. Для них нет слова «нетехнологично», они всё что угодно намотают. Даже вот такую красоту:

Кстати, использование феррита в выходном дросселе инвертора с униполярной модуляцией приводит к очень большим потерям и низкому КПД на малой нагрузке. В таких схемах используются дроссели порошковые, у которых на ХХ и малой нагрузке индуктивность высокая, и циркулирующий в LC контуре ток мал.

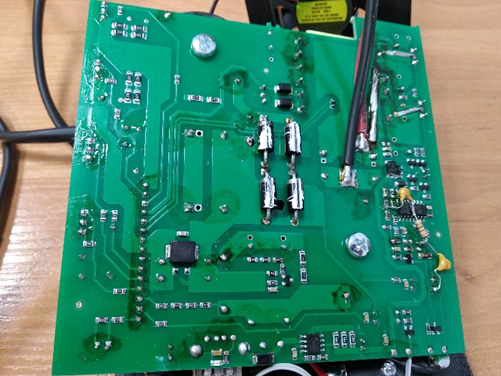

Давайте глянем на плату с другой стороны.

Тут тоже видно, что не удосужились выпускать новую ревизию платы – опять навесные компоненты. Сколько таких инверторов было выпущено – не сказать, производитель не ведёт серийные номера. Но на плате стоит ревизия 2020 года.

Плата не отмыта от остатков канифольного флюса, а намазано им здесь – ну очень жирно. А следовало бы покрыть плату влагозащитным лаком, потому что автомобильные условия – очень суровые.

Схема повышателя – классический пуш-пул на TL494 и дискретных драйверах на маломощных транзисторах. Ключи – FHP130N1F5 от Feihong (https://www.gzfeihong.com/), вполне добротные транзисторы, выбранные с боооольшим запасом для трёхсот ватт (100В 147А 5мОм). Впрочем, 900-то ватт надо же кочегарить, аж секунду!

В инверторе стоят китайские клоны IRF740, WTF??? Я, наверное, не буду пытаться грузить его на 900 ватт, можно?

Сам инвертор я описывать не буду, это типовая схема. Конструкций на её основе в Сети полно, контроллер широко известен, и платы и модули в сборе продаются на Алиэкспресс. Работает вполне сносно, синус, куча функций, защиты и т.д.

5В в USB формируются понижайкой на MC34063. А могли бы чуть денег потратить – и поставить что-нибудь PD-шное, с быстрой зарядкой. Кого сейчас удивишь одним ампером?

Электролиты в балке – Linkeycon, по входу 24В – простите, я не стал разбираться, кто такой SZWX.

Собираем в кучу, будем тестить.

---

Как я и говорил, на холостом ходу у преобразователя очень большое потребление – 0,3А, это более 7Вт.

Без нагрузки повышатель работает пачками, переходя в непрерывную ШИМ начиная с мощности 10Вт. При этом, потребление по 24В составляет 0,9А. 22Вт, КПД 45%. Работа пачками в TL494 не предусмотрена, поэтому такая «опция» здесь – следствие нестабильной петли ОС на ХХ и малой нагрузке.

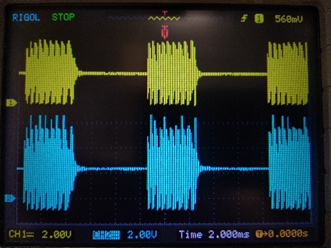

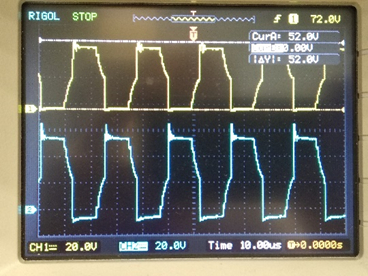

Рабочая частота повышайки – 80кГц. Форма напряжения на стоках ключей вполне себе даже ничего, без лишних выбросов и звона:

Причём, на синем транзисторе амплитуда значительно выше жёлтого. Кстати, тот подгоревший резистор и относится к синему транзистору. Что это? Накосячили в симметрии первички? Или у меня битый щуп синего канала?

Как и полагается дискретным драйверам на маломощных транзисторах, качать тяжёлые затворы они не умеют:

Нарастание и спад по 480нс. Возможно, это было бы на пользу выпрямительным диодам, т.к энергию из индуктивности рассеивания можно подавить медленным переключением транзисторов, а можно выплюнуть на них, пусть сами расхлёбывают!

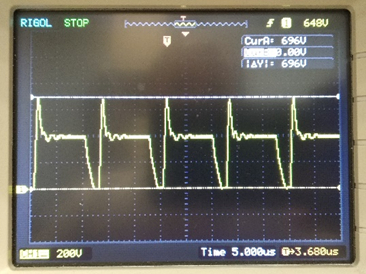

Но, судя по тому, что творится на диодах, медленное переключение не помогло:

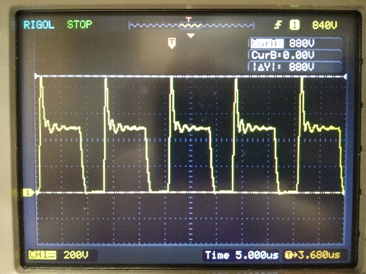

После выпрямителя размах напряжения 700В, это при питании 24В. А при питании 30В, которое всё ещё является рабочим для инвертора, я уже начал переживать за свой высоковольтный щуп:

Пик выброса 880В, при полке 450В, а выпрямленное напряжение – всего 350В. Этот пик можно подавить, не полностью, но привести к более-менее приемлемым значениям. Да, плата за это – КПД, пару ватт тепла таки придётся потерять, но… А что у него, кстати, с КПД?

При питании 24В:

Нагрузка 10Вт – КПД 45%

50Вт – 73%

100Вт – 84%

150Вт – 87%

200Вт – 91%

250Вт и 300Вт – 92%

Вполне годный КПД на средней и полной нагрузке, и была возможность сделать хороший демпфер диодам, но не стали.

Плата начинает «подванивать» с мощности нагрузки 100Вт. А если ещё и питание поднять до 30В, запах от резисторов чувствуется уже конкретный.

Устраивать полноценное испытание с к/з и перегрузками я ему не буду, он нужен мне живым, а вот погонять мне его не дали – рэкет из соседнего отдела пришёл и отжал его у меня.

Какие-то оценки или баллы я не поставлю, рекомендаций или рекламаций тоже не будет. Выводы делайте сами. Лично я много полезного для себя вывел из этой конструкции.

Пожелание конструкторам, разработчикам, схемотехникам – всегда делайте свою работу качественно. Уделяйте внимание мелочам – на них держится всё.

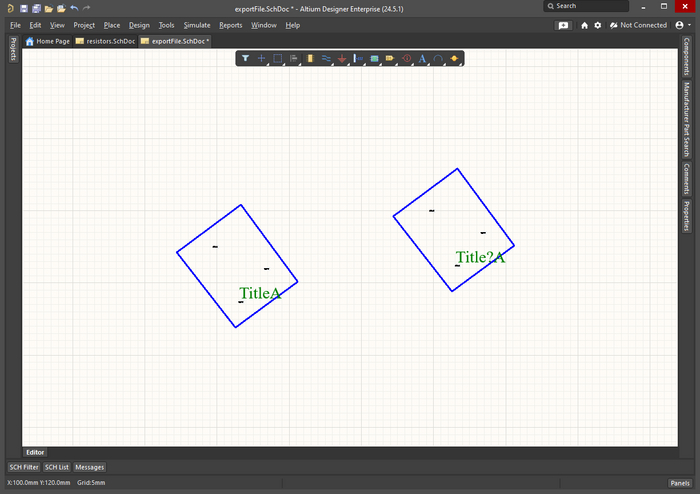

Ответ peacemakerv в «Реверс-инжиниринг печатной платы»7

Продолжаю потихоньку пилить мало кому полезное поделие ..

В общем почти готово работа с несколькими слоями. Теперь, если у кого то вдруг будет рентген и получится получить внутренние слои то можно с легкостью сюда их загрузить и на каждом слое отмечать компоненты.

Сейчас доделываю формат экспорта в Альтиум и в ДипТрейс.

Оказывается нашелся способ как передать туда любой профиль микросхемы:

Аналогично файл импортируется и в DipTrace

Сети тоже можно будет добавлять более визуально приятным способом а не точками с наименованиями.

Может действительно в опенсорс закинуть??