B3PblBATEJlb

Как злить людей, не произнеся при этом ни слова

Чувак молча ходит с камерой, и нагло доканывает людей видеосъемкой. Кстати, это не законно

Рассекреченные снимки зарождения советской космический программы

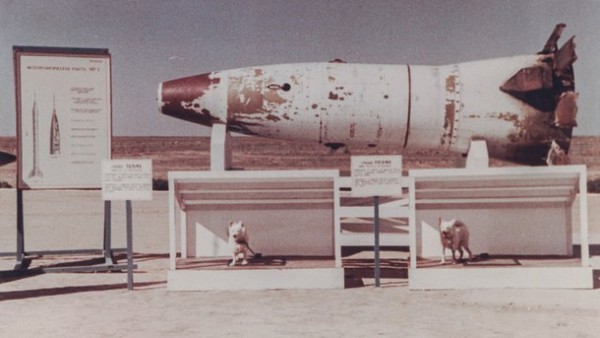

1. Головная часть ракеты Р-2А и две собаки-космонавта после возвращения на Землю

Капустин Яр (известный также как Знаменск) является одним из советских военных полигонов, на площадях которого разрабатывались, а затем и производились первые запуски космических ракет. Полигон был основан 13 мая 1946 года и в конце прошлой недели отмечал свою 70-ю годовщину. По этому случаю Министерство Обороны Российской Федерации рассекретило старые фотографии полигона, позволив одним глазом взглянуть не только на секретный военный объект, но и фактически на зарождение советской космической программы.

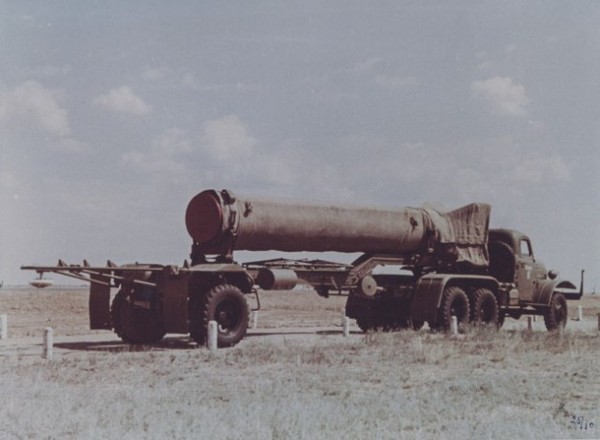

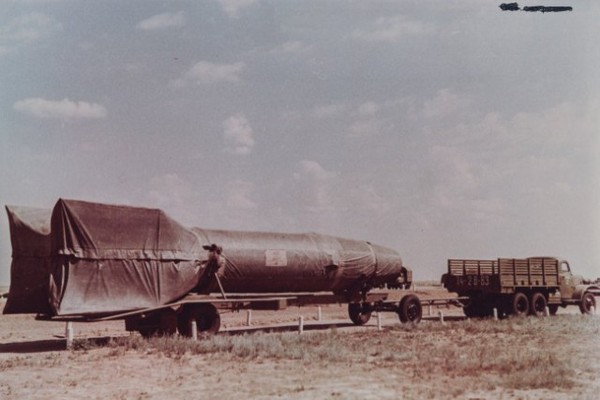

2. Тактическая баллистическая ракета Р-11 в походном положении

Полигон находится в южной части России, в северо-западной части Астраханской области. Здесь производилось и разрабатывалось не одно поколение оборонительных и наступательных ракет, среди которых были и баллистические, и научные, и ранние орбитальные, и даже проводились испытания ядерных запусков. Однако, пожалуй, самым знаменитым и интересным событием, связанным с этим полигоном, впоследствии ставшим космодромом, является серия космических запусков с привлечением животных (собак, если точнее). Именно отсюда на высоту 210 километров поднимались в 1957—1960 годах такие собаки, как Рыжая, Дамка, Белка, Жучка, Кусачка (она же впоследствии названная Отважной, так как поднималась в стратосферу 4 раза).

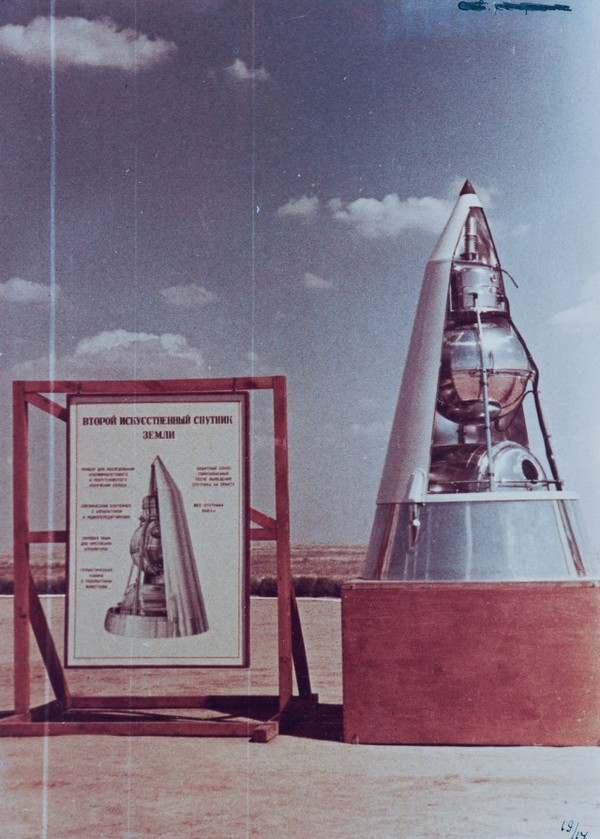

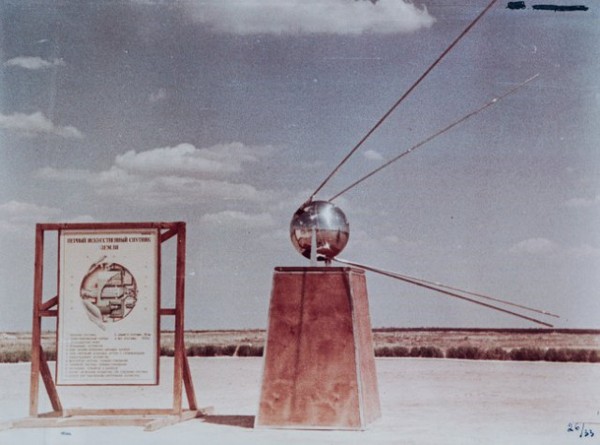

До 1959 года Капустин Яр был единственным известным общественности советским ракетным полигоном. Многие западные обозреватели изначально считали, что запуск первых искусственных спутников Земли «Спутник-1» и «Спутник-2» производился именно отсюда. Однако было это до тех пор, пока все не узнали о существовании первого в мире и крупнейшего космодрома Байконур, находящегося в степях Казахстана.

Капустин Яр используется и сейчас. Полигон используется не только для испытаний новых типов вооружений, военного оборудования и аэрокосмических исследований, но также и является крупнейшим военным тренировочным центром российских вооруженных сил. Ниже можно ознакомиться с фотографиями, на которых запечатлены моменты зарождения советского ракетостроения.

3. Макет «Спутник-2»

4. Автопоезд с баллистической ракетой дальнего действия Р-2

5. Макет «Спутник-1»

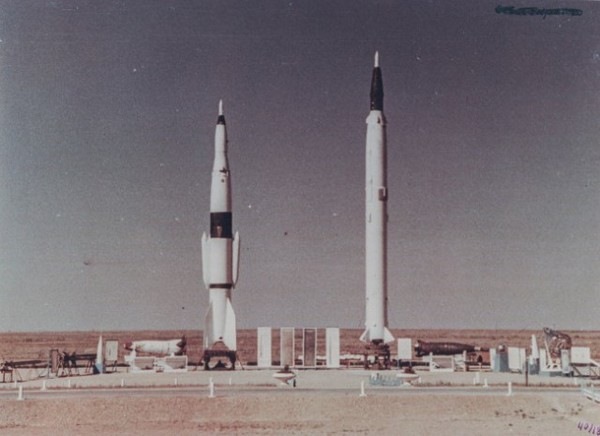

6. Геофизические ракеты Р-2А и Р-5А

7. Ракетный комплекс Р-5М, принятый на вооружение 21 июня 1956 года, стал первым отечественным ракетным комплексом с ядерным боевым оснащением

8. Подготовка ракетного комплекса Р-5М

9. Установка боеголовки

10.

11. Установка ракеты на стартовую площадку

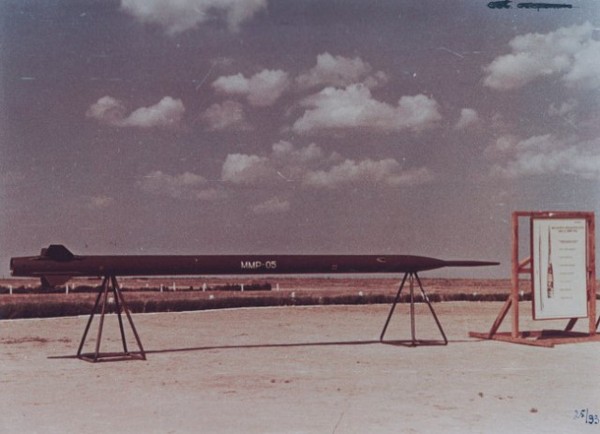

12. Малая метеорологическая ракета ММР-0,5

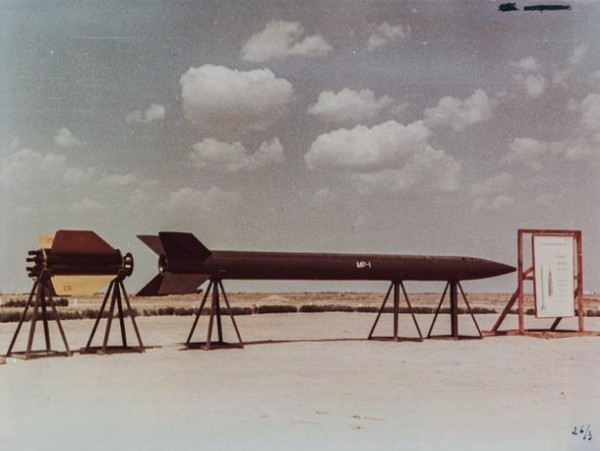

13. Метеорологическая ракета МР-1

14. Макет «Спутник-3»

15. Ракета Р-1

16. Головная часть ракеты Р-5А и собака

Что большевики сделали в первый год советской власти

Советская власть приступила к строительству «нового мира» сразу после Октябрьской революции. Преобразования вершились с невиданным энтузиазмом, искореняя практически все, что ассоциировалось с обликом старой России.

Реформа образования

Одним из важнейших инструментов по внедрению новой идеологии для большевиков стала система образования. К школьной реформе были привлечены такие крупные деятели как Луначарский, Крупская и Бонч-Бруевич. Первые кардинальные изменения появились с принятием декрета «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» (февраль 1918), который не допускал преподавание церковных предметов в государственных, общественных и частных учебных заведениях, где были общеобразовательные дисциплины. В июле 1918 года делается еще один важный шаг: все образовательные учреждения передаются в ведение Наркомата просвещения, то есть становятся государственными. Параллельно закрываются частные учебные заведения, отменяются все национальные, сословные и религиозные ограничения в образовании. Однако наиболее значительным успехом в реформировании школьного образования принято считать создание в октябре 1918 года проекта «единой трудовой школы». Отныне провозглашалось право всех граждан независимо от расовой, национальной принадлежности или социального статуса на получение бесплатного образования.

Новая орфография

Октябрь 1918 года отметился также появлением декрета «О введении новой орфографии», который, с одной стороны, предусматривал упрощение правописания, а с другой – создание письменности для народов прежде ее не имевших. Среди нововведений выделим следующие: исключение из алфавита букв Ѣ (ять), Ѳ (фита), I («и десятеричное») и замена их соответственно на Е, Ф, И; исключение твердого знака (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранение его в качестве разделительного знака; замена в родительном или винительном падежах окончаний прилагательных и причастий с -аго, -яго на -ого, -его (полнаго – полного, синяго – синего). Побочным эффектом реформы орфографии стала некоторая экономия при письме и типографском наборе. По оценке русского лингвиста Льва Успенского текст при новом правописании стал короче примерно на 1/30.

Национализация

Важнейшим мероприятием советской власти стала «социалистическая национализация», проводимая в интересах трудящихся и «эксплуатируемых масс деревни». Так, национализация земли стала экономической основой кооперирования крестьянских хозяйств. С овладением Государственным банком России большевики взяли контроль над всеми частными банками страны. В таком контроле Ленин видел переходную форму национализации, которая бы позволила трудящимся освоить управление финансами. Но вследствие саботажа банкиров советская власть вынуждена была в кратчайшие сроки экспроприировать банковскую сферу. Национализация банков стала связующим звеном на пути к подготовке национализации промышленности. По данным промышленной и профессиональной переписи в период с ноября 1917 по март 1918 года (который получил название «Красногвардейской атаки на капитал») было национализировано 836 промышленных предприятий.

Земля – крестьянам

26 октября 1917 года на Втором всероссийском съезде советов был принят один из первых и самых важных документов – «Декрет о земле». Основным пунктом декрета была конфискация помещичьих земель и владений в пользу крестьянства. Однако этот документ содержал и ряд других не менее важных положений: многообразие форм землепользования (подворное, хуторское, общинное, артельное), отмену прав частной собственности на землю, запрет применения наемного труда. Подсчитано, что после отмены частной собственности на землю в пользование крестьян перешло около 150 млн. гектар земли. Впрочем, воплощение «Декрета о земле» в жизнь повлекло за собой неконтролируемые самозахваты помещичьей собственности. По мнению историка Ричарда Пайса, «крестьянское большинство населения страны на несколько месяцев полностью отошло от политической деятельности, с головой погрузившись в «чёрный передел» земли».

Мир – народам

«Декрет о мире» был разработан лично Лениным и единогласно принят на всё том же Втором всероссийском съезде советов. В своих инициативах советское правительство предлагало «всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире». С нотой о начале мирных переговоров Ленин обратился к ряду европейских стран, однако предложение советской стороны было проигнорировано. Более того, посол Испании после получения соответствующей ноты был немедленно отозван из России. Французский историк Элен Карер д'Анкосс одно из объяснений такой реакции Запада видит в том, что «Декрет о мире» был воспринят европейскими странами скорее как призыв к всемирной революции. На предложение советского правительства отреагировала только Германия и ее союзники. Итогом сепаратных соглашений стал подписанный 3 марта 1918 года «Брестский мирный договор», который означал выход России из Первой мировой войны и признание ее поражения.

Отделение церкви от государства

23 января 1918 года вступил в силу «Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви». Декрет, лишавший церковь всего имущества и юридических прав, по сути, поставил ее вне закона. Декрет, в частности, устанавливал свободу «исповедовать любую религию или не исповедовать никакой», лишал религиозные организации каких-либо прав собственности, а все церковное имущество объявлял народным достоянием. Реакция церкви после обнародования проекта декрета последовала незамедлительно. Митрополит Петроградский Вениамин обратился в Совнарком с письмом, где были следующие слова: «Осуществление этого проекта угрожает большим горем и страданиями православному русскому народу... Считаю своим нравственным долгом сказать людям, стоящим в настоящее время у власти, предупредить их, чтобы они не приводили в исполнение предполагаемого проекта декрета об отобрании церковного достояния». Ответом на данное письмо стала лишь ускоренная подготовка процедуры отделения церкви от государства.

Введение григорианского календаря

Декрет от 26 января 1918 года постановил «в целях установления в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления времени» введение в Российской республике западноевропейского календаря. В декрете отмечалось, что «первый день после 31 января сего года считать не 1-м февраля, а 14 февраля, второй день – считать 15-м и т. д.». Появление данного постановления было связано, главным образом, с тем, что юлианский календарь, использующийся православной церковью, создавал для России «неудобства при сношениях с Европой», ориентированной на григорианское летоисчисление. После отделения церкви от государства уже ничто не сдерживало советское правительство от введения «нового стиля».

И небольшой комментарий военного историка Бориса Юлина:

Как охраняли императора Николая II

Судьба вверила империю Николаю II в тревожное и смутное время – террор, революция, война. В таких условиях жизнь государя постоянно подвергалась опасности, поэтому и охрана императора была особой.

Прежде всего – безопасность

Еще будучи наследником престола, Николай Александрович ощутил, чем чревата принадлежность к императорской семье. Во время путешествия по Японии на двадцатидвухлетнего цесаревича было совершено нападение одним из японских полицейских: только удача и вовремя подоспевший греческий принц Георг спасли Николая от смертоносного удара самурайского меча.

Кстати, интересна настоящая причина нападения японского офицера (человека не случайного, а отобранного для серьезной службы с истинно японским тщанием). Между Россией и Японией в те времена (1891 год) еще не существовало ни малейших трений. Неужели нападавший был психом? Ничего подобного. Просто цесаревич Николай и его спутник принц Георг Греческий, изрядно поддавши, забрели в синтоистский храм, и там, идиотски хихикая, начали колотить тросточками по священным для синтоистов храмовым колоколам (важную роль в синтоистском культе играет обрядная чистота: ничто нечистое не должно касаться священного места). Пошли разговоры, люди возмутились, вот полицейский и не выдержал… Попробуйте представить, какую бы реакцию вызвало в том же году в России поведение двух иностранцев, которые, забредя пьяненькими в православный храм, начали бы с гоготом стучать тростями по лампадам… Могли бы и на месте затоптать, опоздай полиция вмешаться.

Несмотря на то, что во время царствования Николая II причин для его убийства было куда больше, инцидент в японском Оцу оказался первым и последним покушением на российского царя. Николай прекрасно помнил 1 марта 1881 года, когда стоял у постели истекающего кровью деда – императора Александра II. Уроки истории даром не прошли. Первую охрану цесаревич получил в 1889 году, когда принял командование ротой Преображенского полка. Но после вступления на престол безопасность жизни Его Величества приобрела особое значение. Новоиспеченный император использовал хорошо зарекомендовавшие себя методы охраны, которые сложились при Александре III: упомянем предотвращенное покушение на отца Николая II в 1887 году все того же рокового 1 марта.

Методы охраны

Следует говорить не просто о телохранителях императора, чья функция в новых условиях политического террора была практически бесполезной, а о сложной системе безопасности, главной задачей которой являлось предупреждение покушения на царя. Казачий конвой, пехотная рота, железнодорожный полк, Дворцовая полиция, Особый отряд охраны, а также большое количество агентов в штатском – это не полный перечень тех, кто днем и ночью обеспечивал спокойное существование императорской семьи.

В каждом из охранных подразделений сформировались свои традиции по обеспечению безопасности царя. Возьмем Дворцовую полицию. В пределах императорских резиденций ее посты располагались так, что выходящие из личных покоев члены царской семьи всегда попадали в поле зрения охраны, если же они затевали долгую прогулку, то охрана «передавала их из рук в руки». Более того, парковые территории сторожили специально обученные собаки – немецкие овчарки и доберманы, а по периметру резиденций располагались дополнительные караульные посты. Любой, кто приезжал в царскую резиденцию или ее окрестности, в течение суток был обязан встретиться с сотрудником Регистрационного бюро, чтобы подтвердить свою личность. Мышь не проскочит! Люди в императорскую охрану подбирались тщательно. Так, например, перед тем как взять казака в конвой, командиры объезжали кубанские и терские станицы, выискивая наиболее достойных. Брали по рекомендациям, учитывали не только внешние данные – крепкое телосложение, рост не ниже 2-х аршинов и 8-ми вершков (180 см), но и личные качества – сообразительность, преданность и умение ладить с людьми. Служба в царской охране считалась хоть и престижной, но в какой-то степени неблагодарной. К выходу в отставку бывший сотрудник обзаводился целым рядом профзаболеваний – ревматизмом, туберкулезом, хроническими простудами или расстройством нервов. А вот пенсию, как правило, не платили, заслужить ее можно были лишь героическим поступком, например, поимкой террориста.

Приближенный к Особе

Чтобы попасть в Дворцовую полицию врожденных качеств было недостаточно – требовалось пройти жандармскую подготовку. Отличную школу жандармерии за плечами имел незаурядный, талантливый, хотя и противоречивый специалист в области охраны и сыска А. И. Спиридович. Он считается едва ли не самой важной фигурой, обеспечивавшей безопасность Николая II.

Дворцовая полиция не всегда и не везде могла гарантировать безопасность царя, особенно в период после революции 1905 года. Для сопровождения императора в его поездках в 1906 году по распоряжению Дворцового коменданта Д. Ф. Трепова создается Особый отряд охраны, главой которого становится Спиридович. В обязанности главы Особого отряда входила детальная проработка информации о предполагавшейся поездке государя. Спиридович заранее рассылал на маршрут своих людей, при этом тщательно их конспирируя – он знал о негативном отношение Николая II к явному появлению представителей царской охранки. Спиридович также был в курсе дел оперативной работы эсеровских террористических группировок. Он действовал хладнокровно и расчетливо, чтобы не спугнуть крупную рыбу. Его наиболее известная удачная операция это раскрытие заговора с целью покушения на императора. Террористы намеревались осуществить дерзновенно смелый план – взорвать бомбу под кабинетом Николая II, но его итогом стала казнь главных зачинщиков заговора. Император, в отличие императрицы, очень уважительно и с большим доверием относился к Спиридовичу. Об этом свидетельствует целая серия снимков, сделанных главой Особого отряда – он стал практически официальным фотографом царствующего семейства. В знак благодарности за верную службу Николай II присвоил Спиридовичу звание полковника.

«Личники»

На кадрах хроники 1912 года, запечатлевших выход императорской четы нельзя не заметить рослого казака, бережно несущего на руках цесаревича Алексея. Это вахмистр Алексей Пилипенко, состоявший на службе в Собственном Его Величества конвое, а также являвшийся ординарцем и «личником» (телохранителем) русского царя.

С началом Первой мировой войны преданный слуга Пилипенко вместе со взводом казаков сопровождал императора при посещении Ставки. Он оказался последним из царских охранников, кому было дозволено находиться возле Николая II: с декабря 1916 года он постоянно был с императором в Александровском дворце Царского Села, однако 1 апреля 1917 года им суждено было проститься навсегда.

Другим известным «личником» Николая II был не менее колоритный казак и меткий стрелок Тимофей Ящик, который два года – с 1914 по 1916 – послужил государю в качестве второго камер-казака, находясь при императоре в его фронтовых поездках. Тимофей хвастался, что его при обходе строя выбрал сам царь!

"Ничего не боюсь"...

После отречения от престола Николай II не лишился охраны, однако к нему была приставлена охрана совершенно другого толка – ее задача не столько охранять бывшего царя от покушений, сколько оградить его от разбушевавшейся и непредсказуемой толпы. Ну, а с приходом Советской власти главной задачей охраны было не допустить освобождение царя, способное привести к восстановлению монархии. Как-то в 1905 году Николай II присутствовал на салюте у Зимнего дворца, который производился из орудий Петропавловской крепости. Картечь, которой случайно (хотя, как знать) оказалось заряжено одно из орудий, угодила рядом с беседкой, где находился император. Духовенство, свита, охрана, что располагались возле царя, очень обеспокоились этим происшествием. Невозмутимым оказался лишь сам император, произнеся: «До 18-го года я ничего не боюсь». Удивительно, что при таком фатализме Николай II абсолютно спокойно относился ко всем мерам безопасности, предпринимаемым в период его царствования. А может и безразлично.

10 сталинских ударов (часть 2)

Начало: http://pikabu.ru/story/ukradennaya_pobeda_4185690

Часть 1: http://pikabu.ru/story/10_stalinskikh_udarov_chast_1_4186935

Для СССР 1944-й стал годом военного триумфа. Красная Армия осуществила 10 успешных стратегических наступательных операций и не потерпела ни одного поражения. В историю эти операции вошли под названием «10 сталинских ударов». Рассмотрим оставшиеся пять.

ПЯТЫЙ удар. Белорусская операция. 23 июня — 29 августа.

Это была главная, самая масштабная наступательная операция летней кампании 1944 г., одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Многие ошибочно связывают замысел операции «Багратион» с именем Константина Рокоссовского. Да, он успешно командовал ключевым в этом наступлении 1-м Белорусским фронтом, одним из четырех фронтов, задействованных в наступлении (оперировали так же 2-й Белорусский (генерал армии Захаров), 3-й Белорусский (генерал армии Черняховский) и 1-й Прибалтийский фронты (генерал армии Баграмян). Однако замысел операции и его детальная разработка – заслуга в первую очередь начальника оперативного отдела Генерального штаба генерала армии Антонова – это единственный генерал армии, удостоенный ордена «Победа».

Даже получивший широкое распространение в пропагандистской литературе эпизод о том, что якобы Рокоссовский наперекор Сталину начал отстаивать идею двух отдельных ударов своего фронта вместо одного, не соответствует действительности. Скорее всего, появление его в мемуарах Рокоссовского объясняется тем, что надо было хоть как-то лягнуть «тупого» Сталина, который, не зная реального положения дел, лез к командующим своими глупыми указаниями. На самом деле идею сдвоенного удара детально рассмотрели в Генштабе еще до того знаменитого совещания у Сталина, на котором якобы Рокоссовского дважды просили «выйти в соседнюю комнату и подумать».

То, что лично Сталин в 1944 г. непосредственно активно участвовал в планировании наступлений, говорит тот факт, что Антонов, который должен был бывать у верховного главнокомандующего с докладом один раз в сутки, в реальности встречался с ним несколько раз в день.

Девизом операции «Багратион» я бы сделал поговорку «Долг платежом красен». Отплатили немцам именно там, где они нанесли Красной Армии самое тяжелое поражение в 1941 г. Наступление началось в символическую дату – 22 июня. Зеркальное сходство с событиями трехлетней давности подчеркивал и минский котел, в котором «сварились» 100 тысяч гитлеровцев. Помимо минского имели место еще котлы меньших размеров под Брестом, Оршой, Витебском, Могилевом, Бобруйском, Вильнюсом. Две трети авиации противника было уничтожено мощнейшим ударом по аэродромам. Темп продвижения советских войск превосходил ту скорость, с какой немцы наступали в Белоруссии в 1941 г., хотя у нас было лишь 1,5-кратное превосходство в численности войск, советским войскам пришлось прорывать эшелонированную оборону, чего избежали немцы в 41-м.

Поэтому тех наглых либерастов и нациков-власоводрочеров, которые любят порассуждать о том, что коммуняки победили «неправильно» - не умением, а числом, закидывая противника мясом, которое комиссары безжалостно гнали на убой, стимулируя пулеметными очередями заградотрядов, я не без удовольствия макну рожей в парашу: это как же так надо не уметь воевать, чтобы нанести врагу безвозвратные потери более чем в полмиллиона человек, потеряв лишь 178 тысяч.

Наш удар застал немцев врасплох, но не потому, что у них был свой «генерал Павлов», а потому, что советская сторона виртуозно провела мероприятия по дезинформации врага, который ждал наступления на севере Украины. Сосредоточение же войск на белорусском направлении было осуществлено с таким строжайшим соблюдением маскировки, что позволило совершенно скрыть его. На третий год войны советская армия и ее военачальники не только научились воевать, не хуже немцев, но и заметно превзошли своих учителей.

Итоги Белорусской операции – тому подтверждение: продвижение на 700 км на запад от Орши до варшавы – и это по полесским болотам, форсируя крупные водные преграды – Березину, Буг, Нарев, Неман, Вислу (Магнушевский и Пулавинский плацдармы)! Для сравнения: американцы, имея в Северной Франции трехкратное превосходство над немцами, продвигались к Парижу среднесуточным темпом менее 2,5 км в сутки против 10 км в день у советских фронтов. Единственный котел, который западные союзники смогли организовать германской армии в тот момент – фалезский, был вдвое меньше одного лишь минского. Всего же за два месяца непрерывного наступления Красная Армия полностью разгромила группу армий «Центр», рассекла надвое группу армий «Север» в Прибалтике.

Солдат врага, плененных в ходе операции «Багратион», увидел весь мир – 17 июля их провели по улицам Москвы. В историю это шествие вошло под именем «Парад побежденных». За всю войну в плен было взято 80 советских генералов. Но только в ходе операции «Багратион» в советский плен угодили 21 германский генерал из командного состава лишь группы армий «Центр». Восполнить такие чудовищные потери Германия уже не смогла.

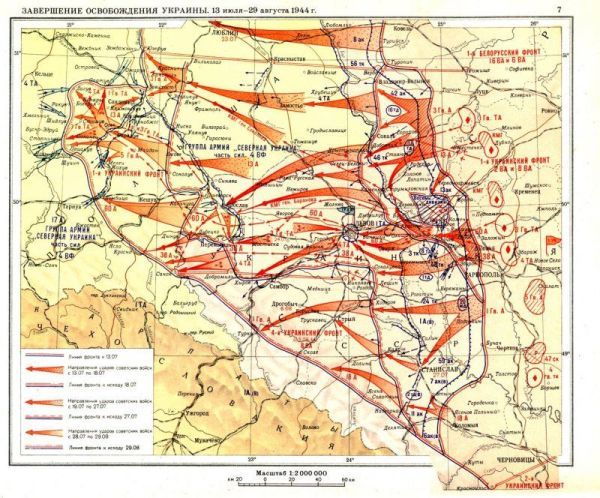

ШЕСТОЙ удар. Львовско-Сандомирская операция. 13 июля — 29 августа.

Успех летней кампании 1944 г. обеспечивался тем, что Красная Армия проводила не отдельные последовательные наступательные операции, а увязывала их в одну стратегическую композицию. Одна операция, пожирающая последние немецкие резервы еще не закончилась, а вторая уже началась. Третья вступает в решительную фазу еще до того, как завершилась вторая. Одно наступление проводится на севере – другое на юге, потом опять на севере – противник просто не успевал перебрасывать подкрепления с одного участка фронта на другой.

1-й Украинский фронт внес свой вклад в успех Белорусской операции, оттянув на себя значительные силы врага ложной демонстрацией подготовки к наступлению. Впрочем, почему ложной? Через три недели после зубодробительного удара в Белоруссии перешел в наступление и 1-й Украинский фронт маршала Конева. В результате операции были освобождены Западная Украина и Южная Польша, захвачен Сандомирский плацдарм на Висле. С разгромом группы армий «Северная Украина» целостность германского фронта на востоке была нарушена. В Бродовском котле была уничтожена 50-тысячная группировка врага (17 тысяч взято в плен). Всего безвозвратные потери немцев и венгров составили 84 тыс. чел., наши – 65 тыс. чел.

СЕДЬМОЙ удар. Ясско-Кишиневская операция. 20 — 29 августа.

Для парирования удара в Белоруссии немцам пришлось перебрасывать войска с Северной Украины. Когда там ударил Конев, затыкать дыру пришлось войсками с Южной Украины. Выход войск 1-го Украинского фронта к Карпатам лишил немцев возможности маневра силами вдоль фронта. Поэтому когда войска 2-го Украинского (генерал армии Малиновский) и №-го Украинского (генерал армии Толбухин) фронтов перешли в наступление на южном фланге советско-германского фронта, затыкать дыру немцам было уже нечем. Германский фронт на юге рухнул полностью.

Все знают про Сталинградский котел, в котором за 2,5 месяца боев была перетерта в пыль 6-я армия Паулюса. Но мало кто вспоминает о том, что повторно 6-я армия (нового формирования, конечно) была уничтожена, и в этот раз окончательно в котле под Кишиневом, причем на этот раз «рыцари рейха» продержались в котле всего 4 дня. Вообще Ясско-Кишиневская операция, длившаяся лишь полторы недели, имела стратегическое значение, сопоставимое с успехами операции «Багратион». По соотношению затраты/результат она ее превосходила, однако была меньше по масштабам и велась не на главном участке фронта, что поставило ее как бы в тень Белорусской операции. Безвозвратные немецкие и румынские потери превысили 240 тыс. чел, советские же были почти в 20 раз меньше – всего 13 тыс. чел. Куда же делось хваленое немецкое воинское мастерство, стойкость войск, талант гитлеровских фельдмаршалов? Заметим, что наступающим советским войскам численностью 1,3 млн. чел. Противостояла группировка в 900 тыс. чел.

Самым главным же достижением Ясско-Кишеневской операции был выход из войны с СССР Румынии и Болгарии. И не только выход, но и вступление их в войну с Германией. Советские войска, усиленные теперь уже союзными румынскими и болгарскими дивизиями, сразу выходили в Югославию. Гитлер же потерял единственный крупный источник нефти. На одном синтетическом горючем много не навоюешь. Дефицит топлива катастрофически сказался на мобильности германских войск, от тактики маневренной войны немцы вынуждены были перейти к тактике глухой обороны, что в их положении помогало не больше, чем «Боржоми» при раке легких.

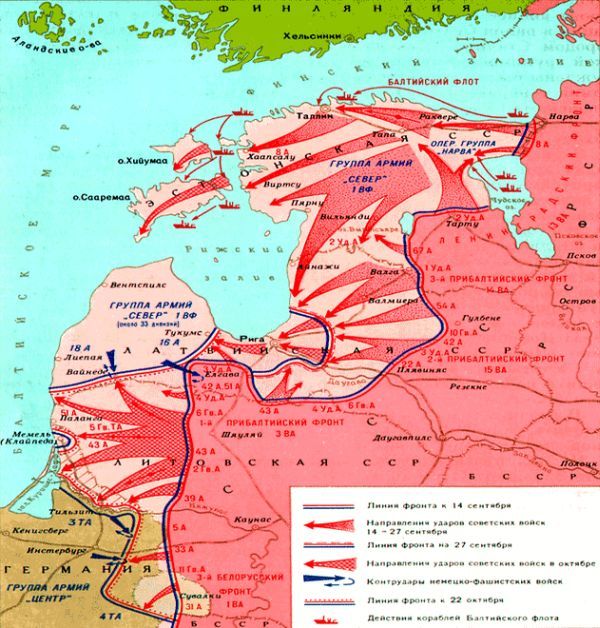

ВОСЬМОЙ удар. Прибалтийская операция. 14 сентября – 24 ноября.

С точки зрения диванных стратегов удержание немцами Прибалтики не имело смысла – лучше, мол, было спрямить фронт и усилить его за счет войск группы армий «Север». Но тут есть один нюанс, даже целых два: во-первых, наступление по кратчайшему направлению от Варшавы к Берлину было невозможно, пока противник нависает над правым флангом и тылами наступающей групировки; во-вторых, контроль над Прибалтикой жизненно важен был для немцев с целью обеспечения своего судоходства по Балтике. Без поставок различных руд из Швеции фрицы не могли делать броню для танков, без танков они не могли воевать. А они собирались не только воевать, но еще и победить, каким бы глупым их желание сегодня не казалось. Потеря Прибалтики означало неизбежное поражение, и потому сдавать ее Германия не собиралась ни при каких обстоятельствах.

То, что советские войска будут атаковать группу армий «Север», не вызывало сомнения. Очевидно было и направление главного удара – узкая перемычка между фронтом и морем в районе Риги, где немцы сконцентрировали для усиления обороны и парирования прорыва 5 танковых дивизий.

Ленинградский фронт маршала Говорова нанес удар в Эстонии, однако немцы не повелись на наживку и не бросили свои мобильные резервы для контрудара из-под Риги, где уже три дня шли тяжелые бои. Потеря Эстонии и Талина не создавал для них стратегической угрозы на Балтике до тех пор, пока они контролировали Финляндию и Моонзундский архипелаг – Балтийский флот не мог выйти в море. Правда, уже через два дня после начала Таллинской операции Финляндия разорвала отношения с Германией и объявила ей войну. В дальнейшем, в освобождении Моонзундских островов принимали участие и корабли ВМФ Финляндии.

Как и следовало ожидать, проломить глубоко эшелонированную оборону немцев под Ригой не получилось, не смотря на большие потери. Однако эту неудачу Ставка превратила в успех. 24 сентября было принято решение о переносе главного удара с рижского на мемельское направление. Перенос направления главного удара – это сложнейший прием военного искусства, ведь надо так его перенести, чтобы противник об этом даже не догадался. Именно поэтому атаки трех прибалтийских фронтов были продолжена на «бесперспективном» рижском направлении, а тем временем 1-й Прибалтийский фронт (генерал армии Баграмян) и 3-й Белорусский фронт (генерал армии Черняховский) сконцентрировали ударную группировку на мемельском направлении и нанесли 5 октября зубодробительный удар, ставший для противника полнейшим сюрпризом.

Через пять дней вся группа армий «Север» оказалась отрезанной от Восточной Пруссии. Тут же, не давая противнику опомниться и вырваться из гигантского мешка, перешли в наступление Ленинградский, 2-й Прибалтийский (генерал армии Еременко) и 3-й Прибалтийский (генерал армии Масленников) фронты. Немцы побежали и в Литве, и в Латвии. В итоге образовалось два котла – Курляндский и Мемельский, в которых оказались зажаты 400 тысяч гитлеровских солдат. Попытки ликвидировать мемельский котел оказались неудачными, он продержался до мая 45-го. Во многом это объясняется тем, что Балтийский флот оказался не в состоянии блокировать снабжение Курляндской группировки по морю.

ДЕВЯТЫЙ удар. Карпатская операция. Октябрь-декабрь.

Восточно-Карпатская операция была, скорее, экспромтом. 29 августа в Словакии (союзник Германии) вспыхнуло антифашистское восстание и повстанцы обратились за помощью к СССР. Конев предложил силами своего 1-го Украинского и 4-го Украинского (генерал армии Петров) прорваться через Карпаты и поддержать антифашистов. Однако успех был частичным – была освобождена Закарпатская Украина (вскоре вошла в состав СССР), но прорыв через Карпаты не удался, словацкое восстание было подавлено. Это, пожалуй, единственная наступательная операция 44-го года, в которой советские потери оказались выше немецких 133 тыс. убитых и раненых протиив 70 тыс. у немцев. Ну что сказать: переоценили свои силы.

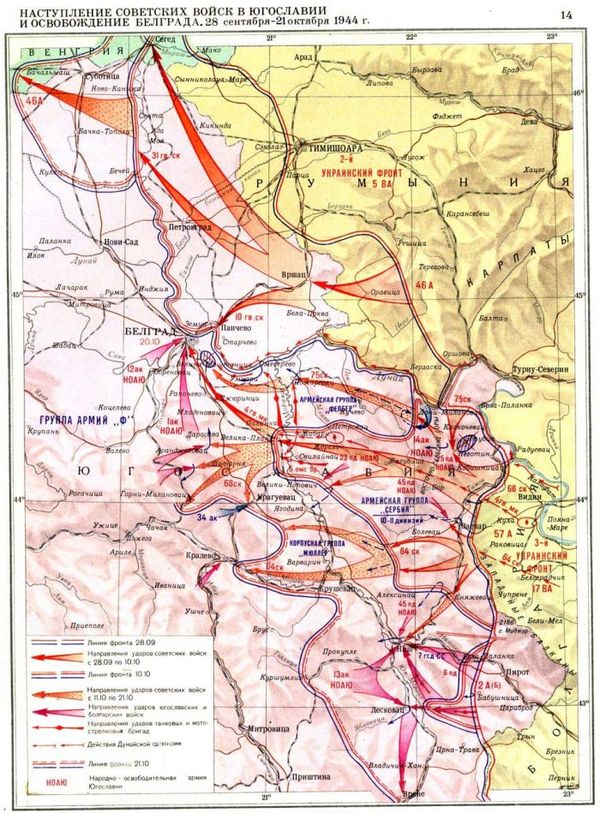

Между тем даже частичный успех 1-го и 4-го Украинских фронтов способствовал успеху южнее Карпат, где советские войска 3-го Украинского фронта со своими румынско-болгарскими союзниками довольно легко очистили от немцев территорию Румынии и Югославии. Крупных боев там не было, поскольку немцам уже нечем было воевать, и они стремительно удирали из Греции и Югославии. Удирали они так стремительно, что догнать их не получалось. Разве что под Белградом устроили им небольшой котел. Не удалось прорваться к Венгрии через Словакию – вышли к ее границам с юга и взяли Будапешт. Но это случилось уже в следующем, 1945 г.

ДЕСЯТЫЙ удар. Петсамо-Киркенесская операция. 7 октября – 1 ноября.

Это была зачистка левого фланга. Во-первых у немцев отобрали никелевые рудники Печенги, во-вторых, их взяли себе. Заодно отодвинули фронт от Мурманска, обезопасив морские коммуникации и осложнили коммуникации немцев. Вот, собственно, и все. Не смотря на сложную для наступления горную местность, суровый климат и серьезные укрепления, возведенные врагом более чем за три года, баланс потерь выглядит впечатляюще: 30 тысяч безвозвратных немецких потерь против 6 тысяч наших. Ага, типа трупами закидали.

Итог 10 сталинских ударов подвел сам Сталин на докладе к 27-й годовщине Великой октябрьской революции:

«В результате этих операций было разбито и выведено из строя до 120 дивизий немцев и их союзников. Вместо 257 дивизий, стоявших против нашего фронта в прошлом году, из коих 207 дивизий было немецких, мы имеем теперь против нашего фронта после всех "тотальных" и "сверхтотальных" мобилизаций всего 204 немецких и венгерских дивизий, из коих немецких дивизий насчитывается не более 180».

Если окинуть общим взором весь ход наступления 44-го года, то со стратегической точки зрения оно было осуществлено блестяще. Гитлер под непрерывным градом ударов не получил даже гипотетической возможности собраться с силами и контратаковать, в то время как на Западном фронте союзники своей медлительностью ему эту возможность предоставили. Теперь, господа либерасты, попробуйте доказать, что Сталин "мешал воевать генералам", "закидывал трупами" и что запдные союзники воевали лучше. Наоборот, по уровню стратегического мастерства Сталин значительно превзошел и Гитлера и своих англо-американских "партнеров". Если заслуга в успешном проведении операций принадлежит командующим фронтами и координирующим действия фронтов представителям Ставки, то роль дирижера боевого советского оркестра исполнял именно верховный главнокомандующий.

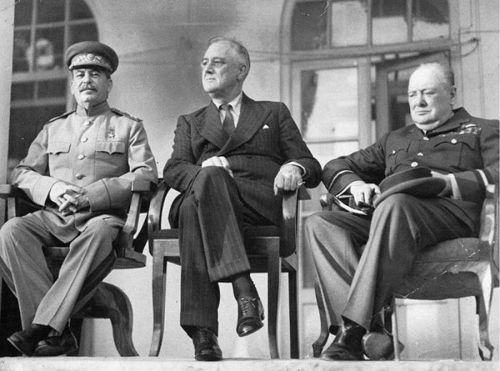

Успех военный был закреплен в феврале 1945 г. на Ялтинской конференции «большой тройки». Именно по итогам летней кампании 1944 г. Советский Союз получил приз в виде Восточной Европы и выиграл гонку к Берлину.

10 сталинских ударов (часть 1)

Начало: http://pikabu.ru/story/ukradennaya_pobeda_4185690

Для СССР 1944-й стал годом военного триумфа. Красная Армия осуществила 10 успешных стратегических наступательных операций и не потерпела ни одного поражения. В историю эти операции вошли под названием «10 сталинских ударов». Рассмотрим их подробнее.

В ноябре 1943 г. в Тегеране прошла первая встреча «большой тройки», на которой была достигнута договоренность об открытии второго фронта в Европе. Теперь для СССР ключевое значение стали иметь успехи на фронте – чем результативнее будет действовать Красная Армия, тем сильнее позиции будут у советской дипломатии, выстраивающей будущее Европы. В 1944 г. решался вопрос: кто будет победителем Германии – Советский Союз или западные союзники? Кто возьмет Берлин – тому и достанется главный приз. И «гонка к Берлину» была выиграна нами еще в 1944 г. На Ялтинской конференции в феврале 1945 г. Америка и Британия признали первенство СССР в этом вопросе и вынуждены были согласиться на гегемонию Москвы в Восточной Европе.

Многие не понимают, какой был смысл столь яростно громить врага зимой-весной 45-го года, штурмовать Вену, Будапешт, Берлин – ради престижа флага? Совсем уж безумным кажется стремление ликвидировать блокированную кенигсбергскую группировку Вермахта. Зачем, если бы через месяц она бы и так сдалась? Мол, американцы вели себя мудрее – не проливали кровь зря, брали фрицев измором, не штурмовали города. Те, кто так рассуждают, совершенно не представляют себе реальной ситуации. Промедление в те последние недели войны, стремление поберечь силы могло перечеркнуть все успехи Советского Союза, достигнутые ценой колоссальных жертв.

Для Америки идеальным окончанием войны стал бы такой финал, при котором проигравшими оказывались бы все, кроме нее – Германия, Япония, Франция, Великобритания и СССР. Лондон, действительно, утратил свои предвоенные позиции, фунт стерлингов окончательно капитулировал перед долларом, Британская империя развалилась. Франция чуть было не покинула клуб великих держав, ее колониальные владения были утрачены, экономика попала под сильное влияние США.

И только Советский Союз помимо Америки мог претендовать на лавры победителя. Напомню, что стратегия определяет победу в войне, как достижение мира, лучшего, чем предвоенный. По этому критерию Москва действительно добилась выдающихся успехов. Во-первых, страна стала не просто великой мировой державой, а одной из двух самых великих. По итогам Второй мировой войны СССР прирастил территории и получил то, что принято называть сферой влияния: впервые за всю многовековую историю русские полностью обезопасили свою западную границу, приобрели сильного союзника в Азии (Китай), расчистили выходы в Тихий океан.

Но все это могло быть упущено, если бы западные союзники заключили с Германией сепаратный мир. Как минимум, дважды такие попытки предпринимались. Первая – летом 1944 г. Заговорщики, пытавшиеся убить Гитлера 20 июля, вовсе не планировали мириться с русскими. Их цель была добиться мира с Западом с целью продолжения войны с СССР. И предварительные договоренности с союзниками у них по этому вопросу уже были достигнуты. Но заговор провалился (возможно, к счастью для нас). Вторая попытка замирения была сорвана советскими спецслужбами зимой 45-го года, когда в Швейцарии начались тайные переговоры о сепаратном мире между представителями американских и германских спецслужб.

Представьте себе такую картину: Германия капитулировала бы перед западными союзниками, которые объявили бы себя победителем и заставили русского медведя убираться к себе в берлогу. Дружественная Польша? Забудьте! В Варшаву село бы правительство Миколайчика, которое потребовало восстановления границ 1939 г. Восточная Пруссия? Не раскатывайте губу! В Кенигсберг уже входят американские эсминцы. Румыния спешно подписывает союзный договор с США и выходит из войны (в тот момент она вынуждена была воевать на стороне СССР). Судьбу Чехословакии, Австрии и Венгрии полностью решают западные союзники. Тито, колебавшийся между Западом и СССР, с готовностью присягает сильнейшему.

Москва не желает подчиняться диктату «цивилизованного мира»? А как насчет «крестового похода» на восток объединенных сил США, Британии, Франции, Германии и ее европейских сателлитов? Не стоит забывать и о факторе атомной бомбы. Ведь продемонстрировать ее мощь американцы смогли бы не на японцах, а на русских! Вот это было бы подлинным триумфом американской внешней политики. К этому наши «друзья» деятельно стремились. Они желали быть не друзьями, а нашими хозяевами. Именно поэтому советская сторона столь ожесточенно сражалась тогда, когда исход войны был уже, казалось бы, решен.

Нет, не решен! Даже 7 мая западные «союзники», спешно приняв капитуляцию Германии в Реймсе без согласования с Кремлем, еще пытались украсть нашу победу. Жесткая позиция Сталина вынудила англо-американцев провести вторую церемонию подписания акта о безоговорочной капитуляции в пригороде Берлина, на территории, отвоеванной советскими солдатами.

Но все это будет потом. А 1944 г. стал годом соперничества между СССР и США. И США в этом соревновании заняли почетное второе место. Для США «спортивный сезон» начался с довольно успешной высадки в Нормандии, после чего западные союзники продемонстрировали неспособность вести темповое наступление. Не смотря на троекратный перевес в силах и прекрасную техническую оснащенность, они ползли 200 км до Парижа аж 2,5 месяца! Операция по прорыву линии Зигфрида растянулась аж на пять месяцев. Завершился же год конфузом в Арденнах, когда немцы предприняли отчаянное контрнаступление, нанеся американцам значительные потери.

А вот для СССР 44-й стал годом военного триумфа. Красная Армия осуществила 10 успешных стратегических наступательных операций и не потерпела ни одного поражения. В историю эти операции вошли под названием «10 сталинских ударов». Рассмотрим их подробнее. Вообще, однозначную классификацию дать довольно трудно, потому что одна операция плавнно перетекала в другую, какие-то велись параллельно. Поэтому я буду придерживаться общепринятой модели.

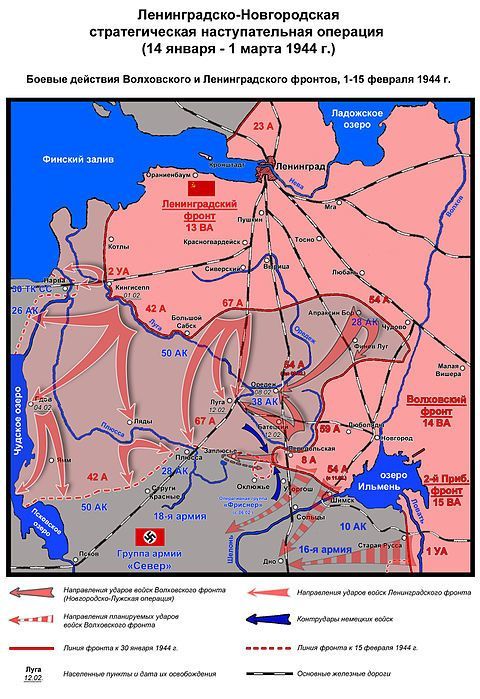

ПЕРВЫЙ УДАР. Ленинградско-Новгородская операция.

14 января-1 марта. Советские войска силами трех фронтов – Ленинградского (генерал армии Говоров), Волховского (генерал армии Мерецков) и 2-го Прибалтийского (генерал армии Попов) сбили немцев с позиций, которые те занимали более трех лет, продвинулись вперед на 220-280 км. Полностью уничтожены 3 немецкие дивизии, а 26 — разгромлены.

К сожалению, окружить группу армий «Север» не удалось, немцы отошли в Прибалтику на заранее подготовленные позиции (линия «Пантера»), где и закрепились. Ожидания Ставки не оправдал 2-й Прибалтийский фронт, командование которого проспало отход 16-й немецкой армии, что не позволило добиться полного разгрома немцев в Прибалтике. Командующий фронтом Попов был отстранен от командования и понижен в звании.

ВТОРОЙ УДАР. Корсунь-Шевченковская операция войск 1-го и 2-го Украинских фронтов 24 января — 17 февраля.

Является этапом большого стратегического наступления от Днепра до Карпат, начатого еще в конце 1943 г. Однако фактически к середине января советские войска исчерпали свой наступательный потенциал и перешли к обороне.

В результате Житомирско-Бердичевской наступательной операции 1-го Украинского фронта (командующийгенерал армии Ватутин) и Кировоградской операции 2-го Украинского фронта (генерал армии Конев) образовался глубокий выступ, который обороняла крупная группировка противника. Этот выступ двумя мощными концентрическими ударами и был превращен в котел, в котором сварились заживо порядка 70 тыс. вражеских солдат.

Корсунь-Шевченковское сражение было названо «вторым Сталинградом», что не совсем верно, поскольку частично немцам из котла вырваться все же удалось, хоть и с ужасающими потерями. Разгром группировки врага позволил Красной Армии в развитие этого успеха осуществить освобождение значительных территорий правобережной Украины. 3-й и 4-й Украинские фронты тем временем осуществили Никопольско-Криворожскую операцию, лишив немцев стратегически важного для них источника марганцевой руды. К сожалению, здесь котла не получилось.

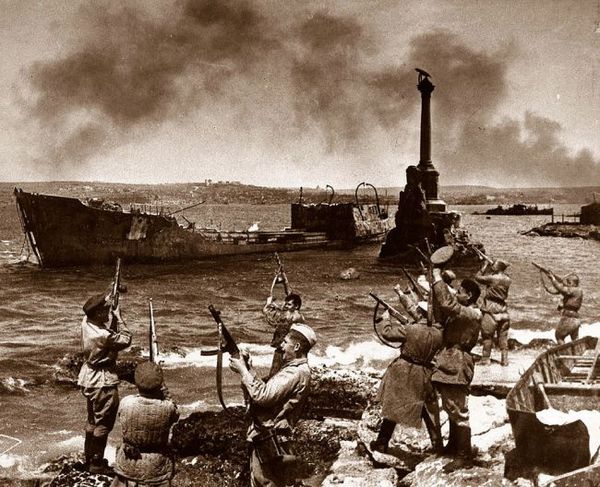

ТРЕТИЙ УДАР. Крымская операция. 8 апреля — 12 мая.

Какой стратегический смысл был в удержании немцами Крыма? Дело в том, что у Германии был единственный крупный источник нефти – промыслы в румынском Плоешти, которые были уязвимы для воздушных атак из Крыма. К тому же Гитлер опасался, и небезосновательно, что утрата Крыма заставит Болгарию и Румынию выйти из войны.

Для начала 3-й Украинский фронт под командованием генерала армии Малиновского, форсировав Южный Буг, освободил Николаев и Одессу, чтобы немцам было некуда эвакуироваться с полуострова, а потом 4-й Украинский (генерал армии Толбухин) устроил оккупантам образцово-показательную порку в Крыму.

Западные союзники не решались атаковать немцев, не имея трехкратного превосходства в силах. Красная Армия проводила решительные наступательные операции при 1,5-2-кратном преимуществе. В Крымской операции было достигнуто 2,5-кратное превосходство в силах. Итог впечатляет. Безвозвратные потери врага почти в 10 раз превысили наши – 140 тыс чел. (из них 61 тыс. – пленные) против 17,7 тысяч. Важным достижением Крымской операции можно считать и фактический разгром румынской военной флотилии. Черноморский флот теперь полностью господствовал на море.

После месячной передышки, предоставив румынам и болгарам возможность подумать о будущем, русский медведь решил напомнить горячим финским парням, что пора определяться. Уже после первого сталинского удара в Стокгольме начались тайные переговоры с Финляндией о выходе ее из гитлеровского блока. Чтобы надавить на финнов, Сталин приказал разбомбить Хельсинки, однако советская Авиация дальнего действия (АДД) провалила задание. В ходе трех массированных налетов в феврале лишь порядка 5% сброшенных бомб разорвались в городе, остальные «ушли в молоко». Может, оно и к лучшему. Как показала практика, массированные бомбардировки союзниками Германии, в ходе которых многие города были превращены в море битого кирпича, не смогли парализовать волю противника к сопротивлению. Так что вряд ли финнов сломило уничтожение их столицы.

В апреле финны вышли из переговоров, не смотря на то, что условия советской стороны были очень мягкими. Германия же наоборот прекратила поставки продовольствия своему союзнику и фактически угрожала оккупацией в случае попытки выйти из войны. В Хельсинки решили, что еще не все потеряно. В итоге пришлось устроить соседям очередной отлуп.

ЧЕТВЕРТЫЙ УДАР. Выборгско-Петрозаводская операция. 10 июня — 9 августа.

Пусть вас не смущают столь продолжительные сроки наступления против маленькой страны. Фактически после наступления на Карельском перешейке 10-20 июня силами Ленинградского фронта маршала Говорова Советский Союз взял паузу, вынуждая Финляндию сделать единственно правильный выбор.

Что же было сделано за 10 дней боев Карелии? Помните знаменитую Линию Маннергейма, которую в 1939-1940 гг. в ходе Зимней войны Красная Армия прогрызала несколько недель? В 1944 г. она молниеносно прорвала Карельский вал – значительно усиленную и расширенную в глубину Линию Маннергейма. Причем финские потери за эти полторы недели составили почти половину от их общих потерь в ходе Зимней войны.

Почему советские войска остановились? Напомню, что задача была не в том, чтобы разгромить финскую армию, а в том, чтобы превратить Финляндию из врага в союзника. Финскую армию следовало поберечь – она еще нужна была для того, чтобы воевать с немцами.

Финны опять проявили упорство. Пришлось взломать силами Карельского фронта генерала армии Мерецкова их оборону на реке Свирь в ходе Свирско-Петрозаводской операции. В итоге 25 августа Финляндия запросила мира.

(Продолжение следует)...

Украденная Победа

9 мая мавзолей Ленина на Красной площади задрапируют разноцветными фанерками. И не потому, что там лежит мумия Ленина, а потому, что еще слишком многие помнят, как на трибуне мавзолея стоял Сталин, наблюдая за Парадом Победы. Посчитайте, сколько раз завтра по телевизору вы услышите имя Гитлера (гитлеровцы, гитлеровский, гитлеризм). Несколько сот раз – точно. А сколько раз ораторы или теледикторы упомянут Сталина? Эта цифра будет близкой к нулю. Интересная картина получается: в День Победы побежденного вспоминают непрерывно, а вот имя победителя – под запретом. Давайте разберёмся насколько обосновано называть победу СССР сталинской.

Насколько обосновано называть победу Советского Союза над фашистской Европой (не только над Германией) сталинской? Вроде бы логично: Карла XII победил Петр I; Наполеона разгромил Кутузов; Фридриха II разбил Салтыков. А кто одолел Гитлера?

Ну, понятно, что народ, одетый в шинели, обутый в сапоги, получивший в руки оружие. Но сам по себе народ без вождя – стадо. Дворцы строит народ, но история сохраняет для потомков только имя архитектора. В Первую мировую войну с тем же самым противником воевал тот же самый народ и даже те же самые люди, однако война завершилась поражением России. Главнокомандующий оказался дерьмом. Таким дерьмом, что его свергли собственные генералы, которые и сами являлись… Как бы это сказать помягче – результатом отрицательного отбора.

Не пожелал народ воевать за веру, царя и Отечество, за Босфор и крест над Айя-Софией. А четверть века спустя за Родину, за Сталина, за советский строй миллионы геройски отдали свои жизни, и никто не считал эти жертвы ни напрасными, ни чрезмерными. Страна и люди те же самые, но социальная модель, национальная идеология и фигура вождя – иные. И результат – прямо противоположный.

Так вот, фигура верховного главнокомандующего в формуле победы играет важнейшую роль. Такую же, как талант архитектора при постройке дворца. Армия может быть вооружена первоклассным оружием, солдаты смелы, офицеры грамотны, генералы опытны и мудры, но из-за одной единственной ошибки главнокомандующего война будет проиграна. И наоборот, порой даже в безвыходной ситуации слабая сторона побеждает сильнейшего противника благодаря гению своего полководца.

Был ли Сталин гениальным полководцем? Давайте рассмотрим вопрос объективно, опираясь на факты. Либерасты уже лет 30 срут в моск россиянам, убеждая в том, что народ одолел врага не благодаря, а вопреки вождю, который только то и делал, что ему мешал – то «армию обезглавит», то «не верит Зорге», потом «неделю прячется под кроватью на даче», постоянно «отдает вредительские приказы», «закидывает врага трупами», велит «расстреливать семьи пленных», «хамит уважаемым маршалам» и приказывает брать города к праздничным датам. Демон, короче! Только, дескать, к 1944 г., «убедившись в собственной бездарности», он позволил маршалам воевать по-своему – вот тогда у Красной Армии и пошла сплошная череда побед.

Возникает вопрос: почему же тогда генералы не свергли такого «плохого» вождя и даже не попытались это сделать? Более того, почему эти генералы, рыдая, умоляли Сталина, ни дня не служившего в армии, принять пост верховного главнокомандующего? Я нисколько не утрирую. Утром 29 июня Сталин прибыл в Генштаб и задал армейскому руководству простой вопрос: «Какова ситуация на фронтах и какие меры командование собирается предпринять, чтобы ее исправить?» Тут произошла позорная сцена: начальник генштаба Жуков, не в силах дать ответ, устроил истерику, разревелся, как баба, и выбежал из комнаты.

Как бы сейчас сказали, генерал армии «слил». Нарком обороны, председатель Ставки маршал Тимошенко тоже смотрелся бледно. Что происходит на фронте, военачальники не знали, связи с войсками не имели. За связь отвечают именно вышестоящие штабы, то есть за утерю управления несли ответственность лично Жуков и Тимошенко. И, самое главное, военные не имели никаких соображений по поводу дальнейших действий. Все трусливо жались, никто не желал брать на себя ответственность, никто не предлагал никаких решений. В этой ситуации все присутствующие, включая проревевшегося за стенкой Жукова, стали умолять Сталина взять на себя верховное командование. Генералам так было легче – они бы не принимали решения, за которые несут персональную ответственность, а лишь «вносили предложения». Ответственность же лежала всецело на плечах верховного.

До войны Сталин практически не лез в дела военных. Даже возглавив 6 мая 1941 г. правительство, он решал военно-политические вопросы, но не руководил армией. 18 июня Генштаб направил в военные округа и на флоты директиву о приведении войск в полную боевую готовность. Флота директиву исполнили. Войска НКВД исполнили. Три из четырех западных военных округов директиву выполнили частично. В Западном особом военном округе распоряжение генштаба было ПОЛНОСТЬЮ ПРОИГНОРИРОВАНО. Сталин должен был проверить, как армия выполняет приказы своего руководства? Нет, опять обосрался Жуков, который не проконтролировал даже то, доведена ли директива до штабов военных округов. Про исполнение и речи нет. Подписал шифровку – и забыл.

Именно саботаж изменника генерала Павлова, подставившего войска в казармах под убой, привел к полному разгрому Западного фронта в первые же дни войны. Ни в Прибалтике, ни на Украине катастрофы не случилось. Фронт посыпался из-за образовавшейся дыры в Белоруссии. Кто виноват в погроме 41-го года? Неужели Сталин, который запретил выводить войска из казарм Брестской крепости, где они и встретили войну в одних трусах с караульной нормой патронов? Это Сталин запретил рассредоточить авиацию по полевым аэродромам и залить горючее в баки танков?

Что вообще делал Сталин перед нападением немцев? Во-первых, он предпринимал титанические усилия на дипломатическом фронте. Знаменитое заявление ТАСС от 14 июня осталось без ответа со стороны Берлина. Поэтому 15 июня Иосиф Виссарионович санкционировал разведывательный облет всего периметра границы. Авиаразведка выявила колоссальную концентрацию германских войск, выдвинувшихся на исходные рубежи для атаки. 18 июня, напомню, последовала директива о приведении войск в полную боевую готовность. То есть войска должны были занять УРы и предполье, части и соединения обязаны были развернуть тылы и выйти к местам сосредоточения, согласно утвержденному плану прикрытия границы.

Судя по тому, что Генштаб фактически саботировал выполнение этого решения, можно предположить, что исходила инициатива не от Жукова и не от наркома обороны Тимошенко. От кого же? Вариант только один – от главы правительства. Не потому ли корпус документов, связанный с этой загадочной директивой ГШ от 18 июня, до сих пор засекречен? Признай историки очевидное – и тут же рассыпается весь миф о «неожиданном нападении», о том, что парноик Сталин запугал генералов и запретил им готовиться к войне, потому что «слепо верил Гитлеру».

Итак, Сталин, как выясняется, не мешал генералам делать свое дело до войны. И первые три недели войны он не мешал им проявить свой хваленый «профессионализм». Лишь 10 июля, видя трусость и недееспособность генералитета, Сталин вынужден был возглавить Ставку Верховного Командования, во главе которой до этого стоял маршал Тимошенко, хотя у него и на посту председателя Государственного Комитета Обороны (так именовалось правительство в период войны) работы хватало.

Но и в 1941-1942 г. Сталин слишком много свободы предоставлял «военным профессионалам», доверяя им непосредственное проведение боевых операций. Сам он занимался более важными вопросами. Спросите – что может быть во время войны более важным, нежели ведение боевых действий? Отвечаю: ведение войны, которая не сводится к пострелушкам. Именно под руководством Сталина СССР блестяще осуществил главную стратегическую операцию начального периода войны.

Главная стратегическая операция 41-го года – эвакуация промышленности на восток. В XX воевали между собой не армии, воевали экономики. Эвакуация – сложнейшая логистическая операция по перемещению на тысячи километров тысяч предприятий, рабочих, их семей, материальных ценностей. Именно для эвакуации, а не для снабжения и переброски войск, была задействована основная часть транспортных мощностей страны. Задача вооруженных сил в этот период сводилась к ПРИКРЫТИЮ ЭВАКУАЦИИ. Военные отвечали за второстепенное направление – за прикрытие, Сталин занимался непосредственно эвакуацией.

Эвакуация была осуществлена блестяще. Прикрытие – на тройку с минусом. Гражданский железнодорожный транспорт работал образцово, а вот военные очень часто паниковали, проявляли трусость, а иногда и шли на измену. Но много ли вы назовете случаев, когда бы из страха за свою жизнь дезертировала поездная бригада или персонал железнодорожной станции? А ведь Люфтваффе в то время почти безнаказанно охотились на советские поезда и станции бомбили нещадно.

Итак, эвакуация за полгода была в целом завершена. Но и после этого у Сталина не было возможности держать под контролем все оперативные вопросы. Весь 42-й год и большую часть 43-го боевыми действиями управляли непосредственно военные. Верховный снова был занят стратегией, самым важным и ответственным участком обороны. Как же он назывался? Он назывался РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Мало выгрузить станки и рабочих где-то там, за Уралом. Надо сделать так, чтобы эти станки начали производить танки и самолеты в большем количестве, чем их «расходуют» неумелые военачальники. Сейчас дело представляют так, что эвакуированные предприятия выгружали буквально в чистое поле и героические рабочие, под открытым небом начинали тачать болванки для снарядов. Бред!

Эвакуировались предприятия на заранее подготовленные промплощадки с заранее созданной транспортной и энергетической инфраструктурой. То есть Сталин, как нам брешут продажные историки, якобы не верил, что война начнется, однако с 1939 г. колоссальные ресурсы тратились на… подготовку эвакуации. И сама эвакуация была вовсе не гениальным экспромтом, а осуществлялась по заранее разработанному плану. Именно поэтому эвакуированные предприятия начинали работать через считанные недели после разгрузки первого эшелона.

А еще верховному главнокомандующему приходилось думать о хлебе насущном. Кормить-то страну надо было? Надо. А как ее прокормишь, если основные сельхозрайоны – Украина, Прибалтика, Дон, Кубань, Прикавказье, часть Черноземья заняты противником? И на этот случай у товарища Сталина оказалась «домашняя заготовка» - районированные сорта хлебных злаков, которые позволили значительно нарастить производство зерна в Сибири и на волжских суглинках. Кстати, не забудьте сказать за это спасибо ныне преданному анафеме академику Лысенко.

Но иметь посевной материал – это одно, а вот интенсифицировать сельхозпроизводство в условиях кадрового голода (мужиков забрали в армию) и дефицита средств механизации (трактора мобилизованы на фронт) – совсем другое дело. С задачей Сталин справился? Да! Если во время предыдущей войны Россия столкнулась с продовольственными затруднениями, не теряя территории зернового клина, причем такими, что вызвали хлебные бунты и крах империи, то в куда более сложных условиях в СССР удалось избежать голода благодаря безукоризненной системе производства и распределения продовольствия. И не надо кукарекать про американцев, которые, дескать, спасли Советский Союз от голода своими двумя миллиардами банок тушенки. Если поделить эти 646 тыс. т мясных консервов на все население СССР, то на человека в день придется порядка 2,5 г. заокеанского деликатеса. Погоду эти поставки явно не делали. Маленькая и бедная Монголия нам оказала в этом деле сопоставимую помощь — 500 тыс. т мяса. Все население Монголии тогда – 800 тыс. чел., экономически потенциал МНР И США даже сравнивать нельзя. Но гораздо более значима помощь Монголии была в поставке лошадей. Напомню, что в ту войну не «Студебеккеры», а именно лошади являлись основой мобильности армии. И не только нашей. В Вермахте по штату в пехотной дивизии полагалось иметь 6 тыс. лошадей. – гораздо меньше, чем автомобилей. Так вот, в 5-миллионной РККА перед началом войны было 526 тыс. лошадей. Монголы за четыре года войны дали нам не менее 485 тыс. лошадей. Америка поставила СССР 54 тыс. т шерсти, Монголия – 64 тыс. т. И это далеко не полный список монгольской помощи.

Кстати, широко распространен миф о том, что СССР победил в войне благодаря своему колоссальному численному превосходству над Германией, прежде всего, в живой силе и мобилизационных ресурсах. Так вот. К концу 1942 г. после громадных территориальных потерь СССР имел людские ресурсы в 100 миллионов. А Гитлер распоряжался 400 миллионами - немцами, населением стран-союзников и оккупированных территорий. Плюс на него работали еще нейтральные Испания и Швеция. Промышленные потенциал Европы так же был несопоставим с советским. Так о каком численном и материальном превосходстве речь? Единственный стратегический ресурс, в котором Советский Союз имел превосходство – нефть.

Паритет по качеству и количеству вооружений с противником был достигнут в 1943 г. Именно к этому времени советская промышленность заработала в полную силу и могла решать поставленные перед нею задачи в плановом, а не в авральном режиме. К этому же времени была проделана основная работа и на внешнеполитическом фронте – СССР стал равноправным участником «большой тройки». Только после этого у Сталина появилась возможность сосредоточиться на главном к тому времени участке войны – на собственно боевых операциях.

До этого, повторюсь, Сталин занимался более вопросами обеспечения боевых действий, но не замыкал на себе вопросы оперативного планирования и, тем более, непосредственного командования. Самовыражались в меру своей способности или неспособности военные гении из предвоенной обоймы. Тот же Жуков, например. Формально битва под Москвой закончилась победой и зимнее наступление считается успешным. Но сказать, что Жуков блеснул какими-то полководческими талантами, никак нельзя – группа армий «Центр» была отброшена, но не разгромлена. Ликвидировать Демянский «котел» не удалось, зато нашу 33-ю армию Жуков благополучно загнал в «котел» загнал, где она и погибла, потому что командующий запретил командарму Ефремову, к которому испытывал личную неприязнь, прорываться навстречу корпусу Белова.

Вообще, в той первом, провальном Ржевском наступлении, Жуков совершил, наверное все возможные ошибки. Чего стоит только его «гениальное» решение наступать сразу по пяти направлениям! В итоге наступление закончилась провалом, а потери составили свыше 70% численности войск, задействованных в операции.

Потом он еще дважды обосрался под Ржевом, в августе-сентябре и ноябре-декабре 1942 г. Сейчас историки не любят вспоминать, что Сталинградская наступательная операция проводилась, как отвлекающий удар, а главный удар намечался силами двух фронтов под Ржевом. Общее руководство операцией было снова у Жукова. И опять, пролив реки крови советских солдат, он не добился поставленных целей. После этого Сталин своего обанкротившегося заместителя более чем на два года отлучил от командования, используя на фронте лишь в качестве «представителя Ставки».

Как проявил себя в качестве стратега сам Сталин, поговорим завтра.